不同种植密度与播期对安薏1号产量的影响

俞 玮

(安顺市农业科学院,贵州 安顺 561000)

0 引言

薏苡为禾本科薏苡属一年生或多年生草本植物,为我国重要的药、食、饲同源型作物之一。黄亨履等通过对我国17个省(自治区、直辖市)的薏苡资源进行多方面鉴定,根据地区和生态环境的差异,将我国的薏苡种质资源划分为南方晚熟、长江中下游中熟和北方早熟3个生态型。贵州省是全国薏苡种植核心区域,常年种植面积保持在5万hm左右,占全国种植面积的80%以上。

安薏1号是贵州省安顺市农业科学院经多代定向选育而成的薏苡新品种。安薏1号于2012—2014年参加国家第二轮区域试验,产量位居参试品种首位;2015年,安薏1号通过国家小宗粮豆品种鉴定委员会鉴定。安薏1号适应性广、产量高、抗逆性强,综合性状优良。笔者采用裂区设计的方法,研究不同播期和种植密度对国鉴品种安薏1号产量及产量构成要素的影响,以期为安薏1号高产、高效种植提供理论依据。

1 材料与方法

1.1 试验材料

供试材料为安薏1号,于2015年通过国家小宗粮豆品种鉴定委员会鉴定。

1.2 试验地点

试验于2021年在安顺市农业科学院“八亩大田”试验地进行。试验地地处东经105°55′、北纬26°15′,海拔1 395 m,年平均气温14 ℃,年平均降水量1 300 mm。试验地土壤为黄壤,肥力中等,前茬作物为太子参。

1.3 试验方法

1.3.1 试验设计。试验采用裂区设计,主区因素为播期A,分为A(04-07)、A(04-17)、A(04-27)、A(05-07)4个水平,副区因素为栽培密度B,分为B(667 m种植1.2万株)、B(667 m种植1.5万株)、B(667 m种植1.8万株)、B(667 m种植2.1万株)、B(667 m种植2.4万株)5个水平,共20个处理,重复3次。试验以直播的方式进行,行距为50 cm,小区面积约24.50 m(3.5 m×7.0 m)。

1.3.2 试验实施。①播前用旋耕机犁地,人工除草、碎土,拉绳划区开沟,平整厢面,挖沟排灌,同时精选种子;②采用直播方式,按行距50 cm开条沟,沟深控制在4~5 cm,按照设计好的播种期及栽培密度将事先处理好的薏苡种子条播于平整好的地块上,播后根据土壤墒情适当覆土;③出苗后及时匀苗、补苗、定苗,6叶期施提苗肥(667 m施尿素7.5 kg),并结合施肥中耕除草1次,抽穗前追施1次(667 m施尿素10.0 kg),同时整个生育期及时防治地老虎、螟虫等;④当薏苡籽粒变硬,植株中下部叶片变黄,呈现出该品种籽粒色泽时,即可收获。其中,A在10月14日收获,A在10月15日收获,A、A在10月27日收获。

2 结果与分析

2.1 不同播期对薏苡物候期的影响

如表1所示,4个播期处理的出苗天数分别为27、19、19、26 d,A和A出苗所需天数较少,出苗速度较快,可能是因为早播薏苡种子所处地温较低,萌发出苗速度慢。4个播期的薏苡都集中在10月成熟,A、A和A薏苡生育期为153 d,A薏苡生育期为150 d,播期对薏苡生育期无太大影响。播期之间的时间差为10 d,而各处理物候期差别不大,可能是因为早播期气候较干旱、降雨较少,而晚播期气候适宜、降雨充足。

表1 不同播期薏苡物候期调查结果

2.2 播期和种植密度对薏苡产量的影响

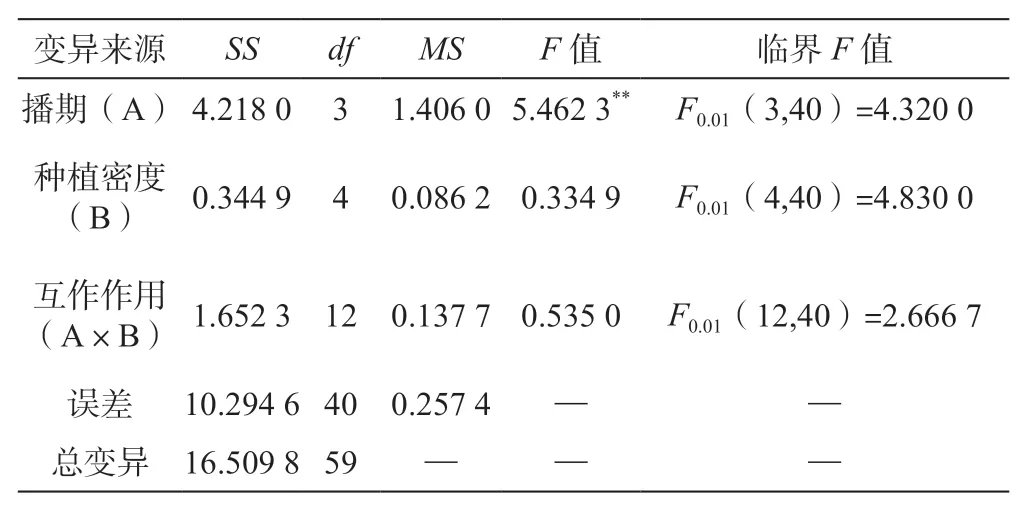

方差分析结果表明,播期(A)的值达到了极显著水平,种植密度(B)的值未达到显著水平,播期与种植密度间的水平互作也无显著差异(见表2)。由此可知,在播期、种植密度、播期与种植密度的水平互作中,影响薏苡产量的因素是播期,而种植密度对薏苡产量没有很大影响。

表2 不同播期与种植密度对产量影响的交互作用

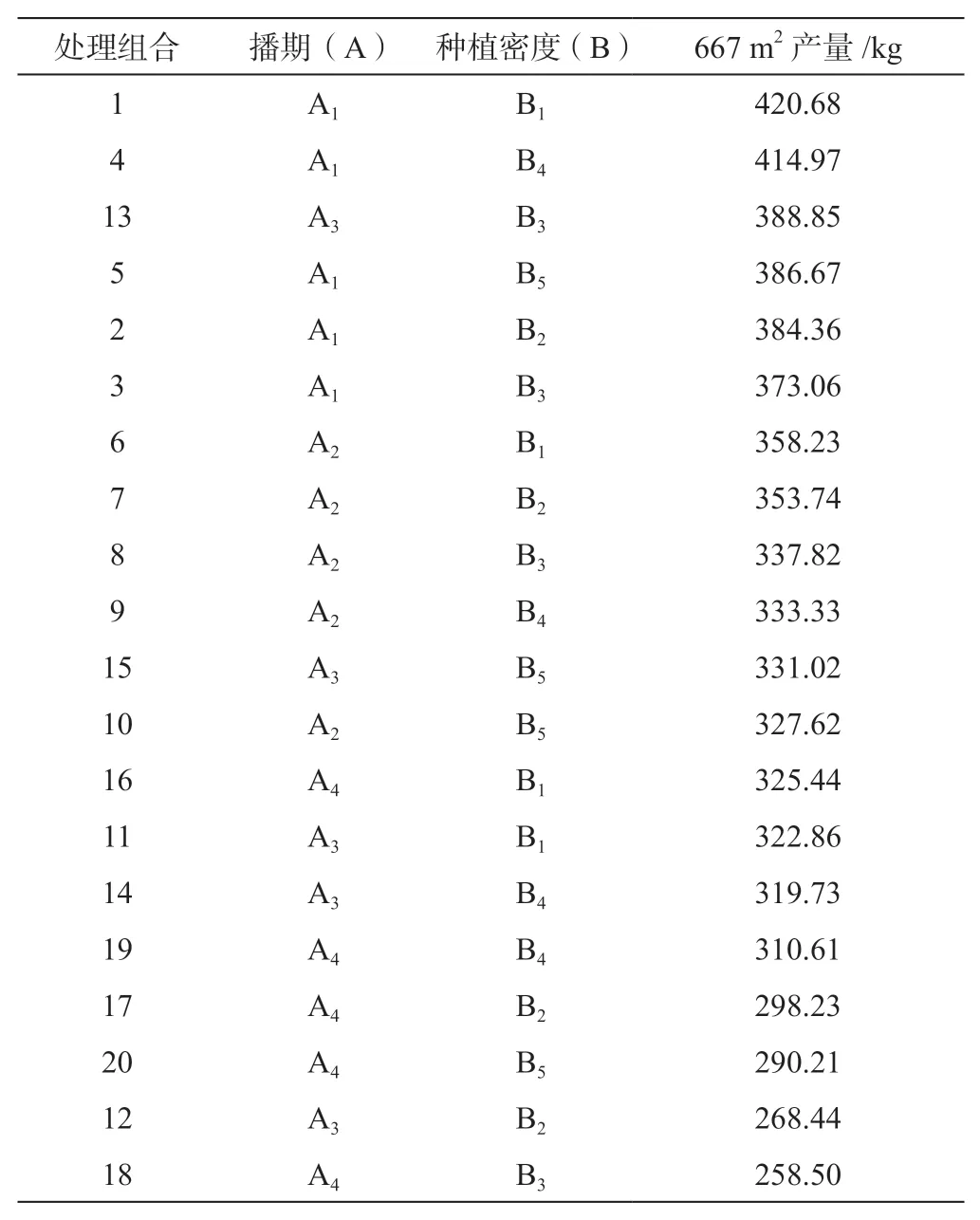

由表3可知,在不同种植密度和不同播期的作用下,薏苡产量较高的排列组合为AB、AB,产量较低的排列组合是AB、AB,表明4月7日播种、667 m种植1.2万株是实现薏苡高产的最佳种植密度和播期组合。

表3 不同播期与种植密度组合的薏苡产量

2.3 不同播期与种植密度对薏苡产量及其构成要素的影响

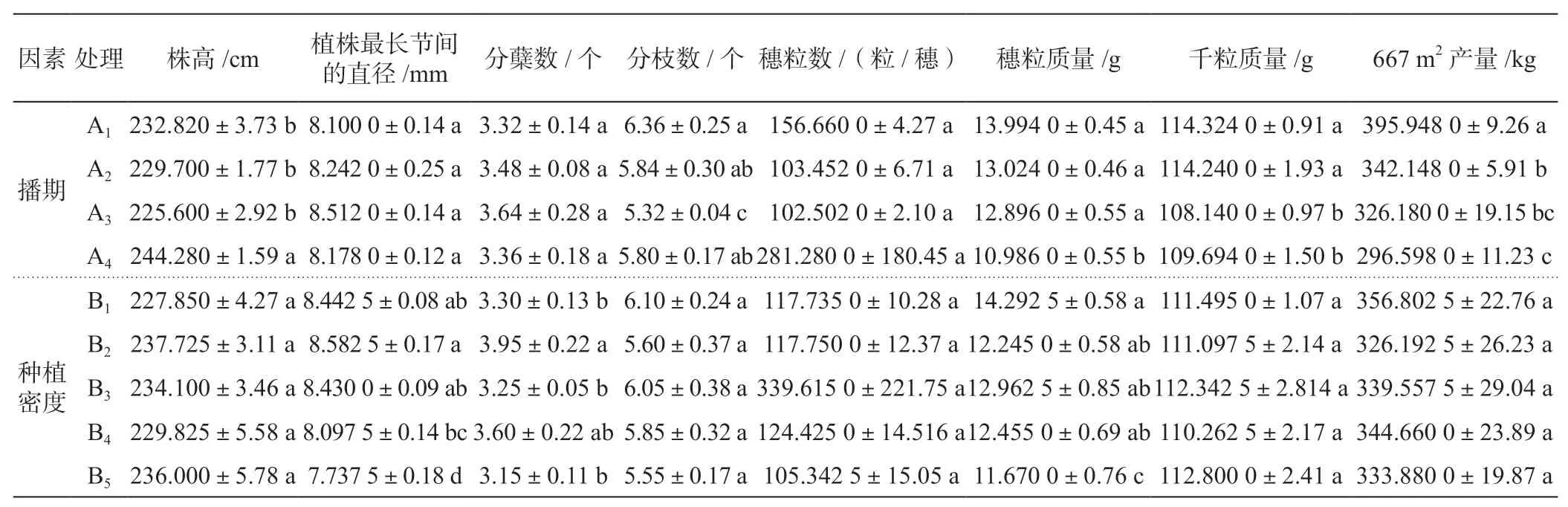

由表4可知,在A、A、A水平下,随着播期的推后,株高逐渐降低;但A处理株高到达了最高值,且与其他水平存在显著性差异;在B、B、B、B、B这几个种植密度下,株高没有发生明显变化,且不存在显著性差异。在4个播期水平下,薏苡植株最长节间的直径没有显著性差异;在不同种植密度下,B薏苡植株最长节间的直径最大(8.582 5 mm),与其他种植密度处理存在显著性差异,B薏苡植株最长节间的直径最小(7.737 5 mm)。在不同播期下,薏苡分蘖数没有显著性差异;在不同种植密度下,薏苡分蘖数存在显著性差异,B处理分蘖数最多(3.95个),B处理分蘖数最少(3.15个)。在不同播期下,薏苡分枝数存在显著性差异,其中A处理分枝数最多(6.36个),A处理分枝数最少(5.32个);在5个种植密度水平下,分枝数不存在显著性差异。在不同播期和种植密度下,薏苡穗粒数间没有显著性差异,表现稳定。随着播期的推后,薏苡穗粒质量逐渐降低,A、A、A处理与A处理之间存在显著性差异;B处理穗粒质量最大(14.292 5 g),与其他处理间存在显著性差异,B处理穗粒质量最小(11.670 0 g)。在不同种植密度水平下,薏苡千粒质量无显著性差异,表现稳定;薏苡A、A处理与A、A处理的千粒质量存在显著性差异,其中A处理千粒质量最大(114.324 0 g),A处理千粒质量最小(108.140 0 g)。

由表4可知,在不同播期下,薏苡产量存在显著性差异,薏苡产量随着播期的推后而逐渐降低,其中以4月7日播种的薏苡产量最高(667 m产量395.948 0 kg),5月7日播种的薏苡产量最低 (667 m产量296.598 0 kg);种植密度与薏苡产量不存在显著性差异,其中B处理薏苡产量最高(667 m产量356.802 5 kg),B处理薏苡产量最低(667 m产量326.192 5 kg)。

表4 不同播期和种植密度对薏苡产量及构成因素的影响

2.4 农艺性状与薏苡产量的Pearson相关性分析

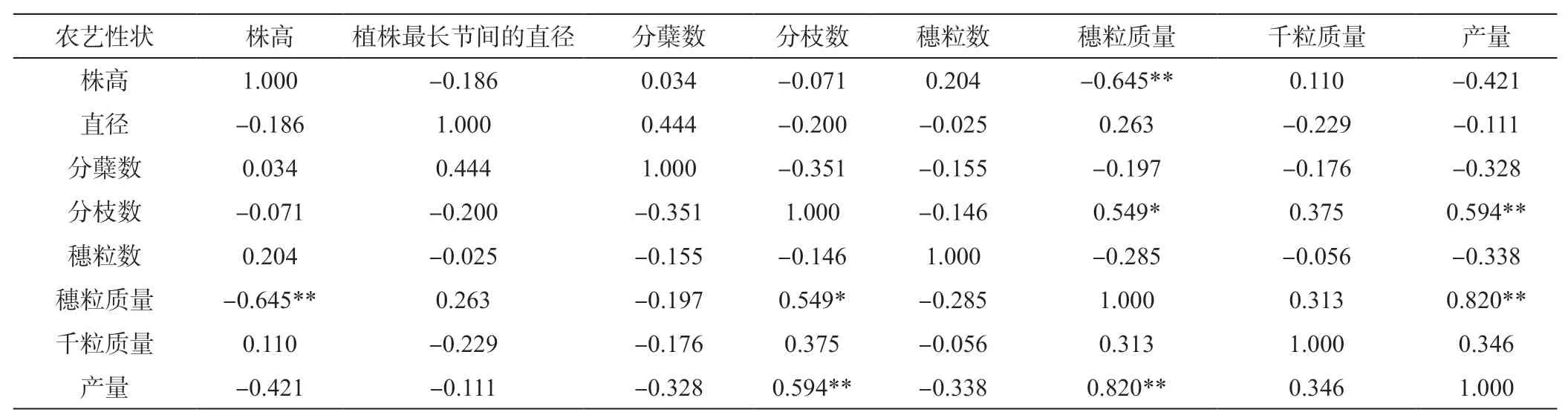

为了解农艺性状与薏苡产量之间的关联性,进行农艺性状与薏苡产量的Pearson相关性分析。由表5可知,分枝数和穗粒质量与薏苡产量间的相关性为极显著,其相关系数分别为0.549和0.594;穗粒质量与株高存在极显著相关性,与分枝数存在显著相关性,其相关系数分别为0.645、0.549;株高、植株最长节间直径、分蘖数、穗粒数、千粒质量与薏苡产量间不存在显著相关性。

表5 农艺性状与薏苡产量的相关性

3 讨论与结论

①不同播期处理的薏苡出苗天数有所差异,播种中期(4月17、27日播种)出苗所需天数较少,出苗速度比较快,原因可能是早播时薏苡种子所处地温较低,萌发出苗速度慢。在此试验中,播期对薏苡的生育期无太大影响,各处理物候期差不多,可能是因为播期早则气候较干旱、降雨较少,播期晚则气候适宜、降雨充足。

②在不同播期下,安薏 1 号的株高、分枝数、穗粒质量、千粒质量和产量存在差异;在不同种植密度下,安薏1号的产量及构成要素大多都未发生显著差异,比较稳定,无明显规律。通过对不同播期与种植密度对产量影响的交互作用发现,播期的值达到了极显著水平,种植密度的值并未达到显著水平,播期与种植密度间的水平互作无显著 差异。

③试验结果表明,安薏1号产量最高的排列组合为AB,表明4月7日播种、667 m种植密度1.2万株是实现薏苡高产的最佳播期与种植密度组合,可在安顺市及生态相似地区推广该播期与种植密度。