地域文脉传承视角下历史街区建筑风貌更新的类型化策略浅析

——以浚县历史文化名城南北大街为例

丁少平 孙明胜

(1.浙江工商大学艺术设计学院,杭州 310018;2.华诚博远(北京)建筑规划设计院浙江分院,杭州 310014;3.中国美术学院风景建筑设计研究总院,杭州 310014)

1 地域主义、文脉主义视角下的“环境观”

历史街区是展示城市多彩历史风貌和传达城市多样文化气质的一个重要物质空间载体,《华盛顿宪章(Washington Charter,1987)》也明确倡导将其作为“历史的见证”,来“体现城市传统文化的价值”[1]。当前,我国的城市街区建设已由“增量扩张期”进入“存量优化期”,对大量老旧城区、街区采用合理的更新方式进行系统、有效的文化关系修复和空间格局调整,成为各地城市管理部门面临的一个迫在眉睫的现实性问题。实际上,大多数的历史街区在进行更新建设之前,都面临着整体风貌与空间秩序失衡的突出问题。根据当前国内外街区风貌更新的实践经验来看,注重街区环境重构的时间逻辑、空间逻辑,及其体现在城市、街区、建筑等文化体系方面的演变过程[2],形成具有完整性、连续性特征的街区文化空间,是当前街区更新建设领域的一个重要特征。同时,新时期中国经济社会全面转型发展的时代需求,也对街区的更新建设提出了新的要求,即:对城市、街区进行以科学化、精细化和本土化为特征的环境风貌更新,需要建立具有对应特征的知识体系[3]和实践体系,系统性“修补”历史街区的人文空间序列和市井生活方式,传承、延续场域所蕴含的优秀文化基因。在修复历史街区的历史脉络和格局意象时,需要充分论证其典型历史时期和现状时期的风貌特征之间的史实关联,从凸显城区地域特色视角提出合理的更新保护理念与策略。

因此,注重街区环境重构的时间逻辑、空间逻辑,及其体现在建筑元素上的演变过程,便构成了以地域文脉和文化传承为核心要义的街区“环境观”,即:从街区风貌意象的感知和理解出发,以“文脉主义(Contextualism)”“地域主义(Regionalism)”等在地性原则作为街区环境更新的实践理念,为街区“环境容器”中的物质要素找到一种更适合的空间经营“线索”,最大限度尊重不同历史遗存的价值和意义,使得街区物质要素“遵循时光的步调与节奏”[4],实现街区不同时期的历史片段、艺术形式和空间要素的和谐共生,形成良好的城市社会关系空间,维护城市环境风貌和市井生活特色。

“地域”“文脉”本身强调的是时空延续的概念,是指在某一地理空间和时间跨度范围内,因为自然发生和外力干预综合作用而形成的历史文化链条,任何一个历史文化片段和物质空间形式都是这个链条上的一环。以历史街区的建筑群体为研究对象,其建筑文脉可以被认为是该建筑地段在历史长河中所经历的建筑内部事件(Building Internal Events)和外部事件(Building External Events)相互作用叠加的结果;其中,建筑外部事件又可以被细分为与建筑风貌、结构、空间等相关的自然事件、社会事件等(图1)。历史街区是历史文化链条的一种典型形式,其所呈现出以历史文脉为“线索”的“多样性”特征,标志着它不仅是一个以“闪光”历史事件、历史人物为表征的物质空间体系,还是一个融合了地域文化精髓与和谐生活智慧的、不断演变的人文生态系统。在这个系统中,街区风貌本质上是一个具有“心理图景”体验特征的“意象元素”体系[5],即以“风貌点→风貌簇→风貌片→风貌链→风貌圈”[6]为层次关系特征的物质结构单元(图2);而这个能够体现城市公共空间美学、包含了详细要素层级关系的“街景视图”[7],借助于针对空间感受的模式化度量与描述,就是我们所理解的“风貌意象”。就历史街区来说,这个“风貌意象”恰恰就是前述所提到的“建筑事件”作用持续累加而呈现出来的结果。

正是为了寻找能够有效“经营”街区场域环境诸多要素的空间“线索”,恰当有序地呈现出街区场域文化的特征及要素演绎脉络;我们在街区更新建设的过程中,就更加需要充分论证场域物质要素在典型历史时期和现状时期的风貌特征之间的史实关联,精选出具有地域文化特征的空间语言策略和元素符号体系,以街区风貌要素层级结构为场域空间营造的基本内容和框架,尊重城市与街区环境的地域文脉精神,以史叙事、以物传情,实现街区人文价值和生活价值的回归。

2 浚县古城南北大街建筑风貌更新的综合实践

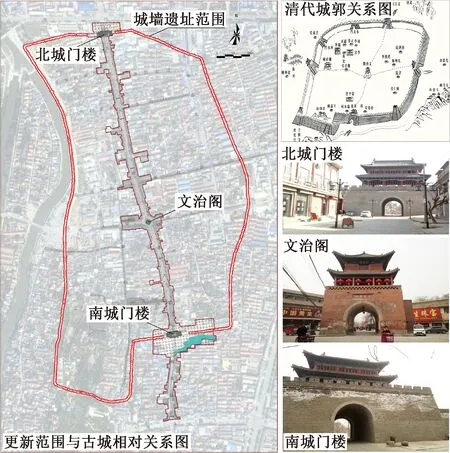

本次研究的对象是浚县国家历史文化名城南北大街,街区南端起于怀禹路,向北经浚县古城南城门、文治阁,止于北城门。街区总长度为1 240 m,改造范围以沿街建筑立面空间、街巷出入口及十余处闲置场地为主,涉及建筑更新改造面积约38 000 m2(占地面积,含部分已迁出到浚县新区的县直单位办公院落旧址,如司法所、粮管所、税务所等)、景观空间更新面积约22 000 m2,以沿街建筑整体风貌和街面景观环境的更新提升为主要内容。

2.1 街区现状与突出问题梳理

南北大街从南到北纵贯浚县古城,与东西大街在古城内交汇于文治阁,共同组成了城区内部干道交通网络(图3)。东西大街为典型的明清风貌现状历史街区,含有少量具有民国建筑符号装饰的豫北民居建筑;而南北大街定位为历史风貌协调区,沿街以大量无特色的现代建筑(21世纪以来)和一部分改革开放初期建筑(20世纪90年代)为主,兼有少量的清代风貌建筑(古民居院落)、文革时期、公社时期建筑等,使用功能上以商铺、办公和居住为主。

图3 古城现状与设计范围Fig.3 Current scene and design area of historical urban area

根据设计前期对于南北大街的实际调研和数据统计来看,该段街区的更新设计主要面临着五个方面的问题:1)沿街建筑风格多样,同时存在“民国风”建筑、文革建筑、清代建筑、现代建筑等,建筑风格杂乱且结构安全性较差,街区风貌“破碎化”现象严重,场域历史文脉缺乏梳理与呈现;2)古城范围内、尤其是南北大街周边现存历史建筑存在被私人侵占或拆除的行为,且多数是市民出于生计、娶亲、改善居住等原因,给建筑元素体系的整理带来了较大难度。3)个别建筑体量超大且建筑年代、风格不一,如浚县粮管所、第一招待所、物价所等,从街区整体的风格协调和“修旧”的难度上来讲,困难较大;4)根据沿街房屋建筑鉴定结果来看,现状建筑物安全状况堪忧,房屋危险性鉴定报告显示有将近83%的建筑为C级及以上,需要进行结构性加固,给更新设计和后续施工带来一定难度;5)沿街建筑密集且私拉乱建、侵占公共空间的行为较为突出,导致场域公共空间缺少活力。

2.2 街区整体风貌的控制性策略

南北大街的更新建设主要包括两个层面的内容:一是文化空间体系的梳理和重塑,重点梳理现状街区在不同历史时期、不同地段区位的空间尺度、结构演变等“脉序”关系,结合历史街区的管理功能和使用需求,重新规划、调整和布局空间设施要素,如公共绿地、公共艺术空间、街巷衔接设施等,以风貌结构体系尤其是“风貌链”为基本控制手段,来体现街区的时空演变脉络。二是文化元素体系的梳理与呈现,主要是建筑文化与环境文化的梳理,需要结合浚县古城的历史格局与空间风貌,分析沿街建筑所处地段、场域的历史脉络,探讨其适合的历史时期风格与场域空间氛围,并选用对应的、典型的建筑装饰元素,再现街区的风貌特征和环境氛围。因此,街区整体风貌的控制策略主要包括以下两个方面。

2.2.1以历史叙事为基调,重塑街区氛围

从浚县所处的中原文化重要发源地的宏观区域特征,以及浚县古城厚重人文景观遗产资源[8]的角度综合考虑,南北大街的更新设计需要以基本历史事实为依据,精炼叙事线索和叙事结构,理顺街区空间、文化脉络与形态风貌的协调关系,甄选合理的主题理念与更新策略,完整地建构街区的人文历史风貌。整个街区的更新设计循证和继承了黎阳古城(浚县古称)的历史积淀特征,以“千年文化古镇”的历史韵味和“千年商旅古城”功能特色为街区空间氛围营造的出发点,注重恢复其典型历史时期的格局与风貌特征,修复街区的空间格局体系和场域脉络关系,重塑“黎阳古镇”的文化特色和商旅风貌。

然而,就南北大街沿街建筑的实际情况来看,要尊重和延续古城的肌理、脉络以及街巷、建筑及景观空间的历史韵味特色,则意味着在建筑风格上必然会呈现出多元化的特征。为了能够在延续街区建筑历史文脉和地域特色的同时,重塑浚县古城风貌完整性和景观连续性的特征,本次更新设计确定了“清代主导,整体和谐;多元一体,特色传承”的控制性更新理念,具体内容包括:

1)依据古城的历史意象特征,对街区整体立面进行体量、色彩与天际线等视觉意义上的协调更新,主要是通过调节建筑高度、优化景观绿化结构、补充公共艺术节点等措施,逐步完善街区立面空间的要素内容,协调和提升街区立面构图的艺术美感;

2)在建筑风貌的协调统一层面,以特色建筑中面积数量占比较多的清代豫北地域特色民居、商铺作为街区建筑风貌更新的主导风格,据此定位对历史街区上的清代老建筑(约11%,占地面积,下同),以及具有典型民国、文革、公社以至改革开放初期等历史风貌特征的建筑(约8%),以事实建筑为依据、结合建筑现状结构和装饰框架样式,进行“定向式”风貌更新;而对于大量的无特色现代建筑(约81%),则以建筑现状立面装饰结构为基础,结合街区文化空间定位、街区“片段”建筑风貌属性、形象地段差异性进行“特色化”的更新,消解该类建筑与清式风格建筑、民国建筑、文革建筑以及少量改革开放初期建筑在街区立面风貌上的参差性,着力营造“整体和谐、多元一体”的步行商业风貌街区空间(图4)。

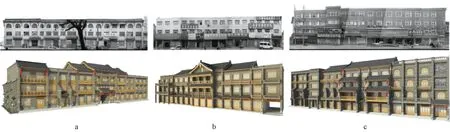

a—南北大街东侧建筑现状;b—南北大街东侧建筑更新示意;c—南北大街西侧建筑现状;d—南北大街西侧建筑更新示意。图4 南北大街现状风貌与更新设计效果对比(局部)Fig.4 Comparisons of South&North Street before and after renewal (partial)

3)重点地段如南北大街(历史风貌协调区)与东西大街(清式建筑风格的历史街区)的“十字”交叉地段,以及南、北城门(清式双层重檐城门楼)地段等,则基本遵循东西大街、城楼等历史建筑的现状风格,以保证城区环境风貌的整体统一。而在南城门外广场区域,则结合古城墙遗址浸水且缺乏保护的现状,设计建造了展示古城墙基础肌理断面的下沉式“古城墙文化体验馆”,与河城公园共同成为展示浚县悠久历史文化的公共空间载体。

2.2.2以空间文脉为线索,完善街区风貌链

笔者以为:历史街区的风貌更新建设,一方面要通过修复、复原或改造等手段,营造一系列具有特定功能属性和典型艺术特色的街区环境,形成具有生活环境意义的“空间风貌链”,体现城市、街区的整体风貌特色,并服务于市民的艺术生活需求;另一方面,从街区空间、风貌、格局的自我生长与健康演变角度来讲,街区还需要在一定的空间范围内,以独特的建筑元素、文化元素和环境要素组合成具有内在关联性、演绎性特征的“元素风貌链”,从文化元素发展视角来体现城市、街区生活空间在历史纵深轴向上的演变脉络与细节,再现建筑事件的历史痕迹及其加诸于街区环境上的环境肌理;即:以“片段—局部—整体“之关联性为基本序列,将街区建筑风貌细节的演化脉络在不同地段建筑之间以关联性的方式进行展示,如街区“A”地段建筑体现了“甲”风貌细节在“I”时期的早期特征,而街区“B”地段建筑又体现了“甲”风貌细节在“Ⅱ”时期的演化特征……;这种风貌细节特征可以是典型符号,也可以是乡土材料,甚至是生活元素等。如此,则能选择性呈现街区某一类或几类典型建筑风貌、装饰细节、生活空间之“关联性演绎”的目的。

按照上述目的,南北大街的更新建设在三个方面进行了尝试:一是以街区历史地段属性定位、特色文化主题与环境风貌特色为基本依据,参考南北大街不同地段的街区文化脉络和相邻的文物空间的综合关系,重新定位街区的特色场域空间(片段),确定不同片段街区所要体现的主题要素内容,并根据不同的街区片段主题体现该地段特色的建筑文化(图5)。二是考虑到南北大街街区建筑立面风格、装饰元素方面所具有的关联性演变特征,设计团队特别注意依据提取民国建筑、豫北民居、公社时期建筑装饰元素的特点,以及在浚县乡村田野调查时所获得的大量建筑装饰元素,加以演绎(主要是简化、繁化、形变、组合等)并将其作为装饰细节在部分无风格的现代建筑立面上进行选择使用,以体现街区建筑丰富的装饰元素组合及关联性特征。三是以景观延续性为街区环境更新的基本准则,建构既有“空间风貌链”、又有“元素风貌链”特征的传统风貌街区。根据市民公共活动需求,结合南北大街街道空间的规模尺度,以街区两侧的废置空间和部分已迁出古城的公共事业单位庭院旧址为基础,布局建设了14个辐射半径在100 m之内的、类似“口袋公园”的景观休闲空间、公共文化节点;并特别关注该类节点景观、建筑空间风貌与街道景观的延续性,以及文化主题和表现手法的乡土性等,力求从“节点—片段—街区—城区”的结构脉络上体现街区的“风貌链”特征。

设计方案总体上对街区进行了四个主题片段的定位划分,该划分依据主要是结合片段的区位和文化资源;至于建筑风格的考量,主要还是为了协调与东西大街、整个古城的风貌关系,整体上以“明清风格”为主,并根据建筑立面的现状装饰特点,更新、修复和设计了少量的其他风格建筑(仅占8%)。因此,从最终的更新结果上来看,街区的整体建筑风貌与空间更新可以认为是一种风格上“就近靠齐”的“均质性”融合布局特征。

a—街区片段属性示意;b—街区空间关系示意;c—街区空间节点示意;d—街区总体平面示意。图5 街区片段属性与空间关系组织Fig.5 Segment characteristics and spatial relations organization of the district

2.3 建筑细节更新的类型化策略

2.3.1建筑风貌有机更新策略

沿街建筑立面是街区风貌更新的主要内容,而南北大街的现状建筑存在着较大的风格差异。为了准确、恰当地为每一类建筑赋予特定时期的典型元素,使之形成格调清晰且特色突出的风貌特征,本次更新设计以建筑外立面的整体结构关系为切入点,根据传统建筑的竖向构成特征,将街区现状建筑初步分为五种基本类型:清代风格建筑、“民国风”建筑、文革及公社时期建筑、改革开放初期建筑、无特色的现代建筑等。更新设计分类梳理了街区每一类型建筑的历史脉络和现状结构、装饰特征,参照各风格类型建筑的成熟做法,结合浚县本地建筑元素调研、整理的结果,确定街区建筑个体的更新风格及对应的类型化更新策略。具体又分为三种情况:

1)清代豫北风格民居和清末民初的“民国风”建筑,主要是依据历史时期的典型风貌特征和现状保存情况,遵循修旧如旧的保护设计原则,结合历史街区整体的文化氛围,选择合理的装饰要素进行“原真性”保护更新。对于前者,还需要结合地方建筑典型的构件、元素来体现豫北民居的特征,如沿街“倒座式”院落、偏置门楼、特色照壁、陡坡屋面、砖砌女儿墙等建筑造型特征[9],彰显街区独特的豫北建筑风貌特色。而“民国风”建筑则主要以结构清晰的砖砌立柱与“三段式”立面构图为特色,其典型的拱形窗、砖雕图案、砖砌几何线条等已经明显地具有与地域建筑融合的特征,更新设计也特别注意延续这一“中西合璧”的特点,将中国特色的砖木结构与西方造型艺术相结合,真实反映中国近现代建筑的包容性特征。

2)文革及公社时期、改革开放初期两类时代特征明显的建筑类型,考虑这两类现状建筑具有时代特色和地域建筑元素融合的特征,从尊重其建筑历史价值和年代特殊意义的视角出发,采用典型符号和构筑样式,如红五角星标志、年代性标语、菱形扣环图案等,根据突出重点、整体协调的原则,体现其特殊年代的独特、醒目标志,恢复城市的历史记忆和年代情怀。

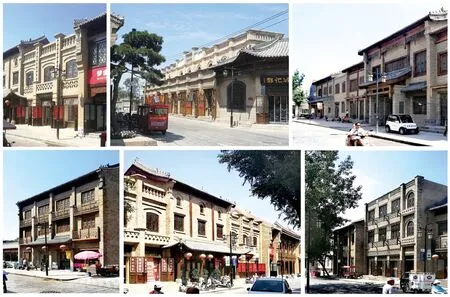

3)街区范围内的大量无特色现代建筑,考虑到其数量较多且体量、造型差别较大,将该部分作为街区更新设计的一个重点。对于该部分建筑的更新设计手法,主要是根据建筑体量和立面特征,将其分别按照清代风格(1~2层)、豫北典型民居风格(3~4层)进行定向更新;同时,为了形成造型丰富且格调多变的历史街区空间质感,更新设计特别注意吸取具有浚县乡土特色的设计元素来对建筑立面进行装饰,如砖砌“工”字形、“十”字形女儿墙、拱形窗框、山墙花饰、特色砖雕等装饰细节特征,以求得历史街区建筑立面“同素异构、和而不同”的装饰艺术效果(图6)。

图6 街区建筑更新效果实景(局部)Fig.6 Actual scene of buildings in the district after renewal (partial)

2.3.2建筑结构体量协调策略

建筑体量控制的目的是为了从立面景观视角营造一个错落有致、风貌协调的街区形象,在更新过程中需要特别注意保持街区片段建筑风格的连续性和细微的差异性,以保证整个历史街区在整体风貌和竖向立面上的协调美感。从技术难度上来说,三层以下、面阔三间以内的建筑相对比较容易根据结构体量特征进行准确的风格、造型定位,这一类中除了少量清末风貌建筑需要根据事实特色进行修复更新之外,尚有数量较多的现代民用建筑(商铺),需要结合该段历史街区的建筑风格定位和建筑本身的历史文脉进行定向改造。

对于街区范围内高度在三层以上、开间在九间以上的大体量建筑的风格筛定和定向更新是街区更新设计的一个难点;这其中主要包括超高、超宽和超大型三种类型建筑的更新设计情形,需要根据各自的情况采用不同的策略。从“修旧如旧”的原则来考虑,这一类建筑与中国传统建筑在体量和结构上都存在比较大的冲突,若处理不当则必然会对历史街区风貌的完整性产生较大的干扰。为了最大程度减少城市更新的建设成本与施工难度,本次更新设计在不对这类建筑进行减层的前提下,尽量在建筑立面上进行模块化的“变通式”设计,例如“12开间”的超宽型建筑可以分为“3间+5间+2间+2间”的单元模块组合;对于拆解开来的两个相邻单元模块,在纵向和横向上采用不同的建筑构件、元素符号,额外增加立柱装饰进行立面分割,同时结合外部立面装饰和屋顶分割来削减其超大型体量的视觉影响,达到视觉上“小型化”的目标(图7)。

a—浚县粮管所(南北大街东15);b—黎苑小区商铺(南北大街东12);c—浚县物价所(南北大街西18)。图7 超高、超宽、超大体量建筑的更新设计策略Fig.7 Renewal strategy of super high,super-wide and super-large buildings

2.3.3建筑装饰元素选用策略

南北大街的街面建筑以20世纪90年代以来新建、改造而成的现代建筑为主,地域特色的建筑元素体系缺失且整体辨识度较弱。因此,为了最大程度协调街区建筑在体量造型、风格细节等方面的差异性,体现浚县地方建筑特色多元化的艺术特征,设计团队特别针对县域范围内的建筑、构筑及装饰元素进行了细致的搜集整理工作,调研范围包括浚县县域范围内尚存的一些原味乡村、文化景区及零星的特色年代建筑等,系统梳理了浚县本地的乡土建筑元素体系,并甄选了一些具有独特历史风格、韵味的建筑构件、元素符号,为历史街区建筑风貌的差异化、类型化更新和后续的景观创作提供了宝贵的元素符号集。更新设计以建筑外立面的整体结构关系为切入点,根据传统建筑立面的竖向构成特征,结合现状建筑个体的外部特征,对沿街建筑进行模块化构件、典型元素的赋予和装饰(图8),使之形成具有典型风貌细节的建筑界面。

2.3.4构筑物要素融合策略

沿街建筑和街景要素是街区风貌更新的主要内容,但仅仅借助具有典型元素特征的街区建筑来传递完整的街区艺术风貌特征是远远不够的,街区人文历史氛围的营造还需要在遵循街区历史文脉的前提下,合理建构、布局具有主题色彩的街区历史文化空间,以主题连贯性、布局韵律性、造型艺术性的街区空间片段来延续城市的历史文脉,营造具有历史观感和心理归属感的环境空间。因此,南北大街的更新设计依据史料、轶事等深入地挖掘了一些具有典型意义的场景事件,并借助于对街区空间人文价值的分析,在适当的环境场所进行了具有“点睛”意义的公共节点创作,主要包括街面牌坊构筑、“老字号”生活空间、“诗经”文化节点、城市历史主题节点等,这些具有不同主题意义的“城市表情”空间、构筑与设施,是南北大街鲜活历史的重要组成部分,共同向外传递着浚县丰富细腻而又温情可读的生活历史,展现了浚县人民对于未来生活的美好期许。

同时,根据历史街区整体氛围营造的需求,更新设计在地域建筑元素体系筛选的基础之上,选择了一些典型的建筑结构和装饰元素,创新性地进行“重组”,结合街巷文化主题和历史脉络,为所有的巷口设计了具有地方文化特征的巷口标志,营造既有建筑艺术特色又活泼协调的街区竖向界面,保证了街区风貌与街巷文化格调的整体统一(图9)。

a—悬山型;b—硬山型。图8 根据地域建筑特色而确定的结构化更新策略Fig.8 Structural renewal strategy based on regional architectural features

图9 根据地方建筑元素创作的街巷门头意象 mmFig.9 Street entrances with local architectural elements

3 结束语

与20世纪相比,当前我国的街区建设在文化语境和社会语境层面产生了一些较大的变化,街区的风貌更新需要以文化符号、艺术语言的创新来积极应对生活语境的变化和环境文脉的传承需求。在实践层面则包含了两层涵义:一是要求在设计实践中尊重城市、街区的文化脉络和历史精神,准确展示、传达历史街区所承载的人文特色与符号体系;在街区结构空间与风貌体系构建方面,提倡尊重原真性价值的技术设计策略;二是街区更新应当在典型风貌与氛围营造的基础之上,关注这些存在于场域及其周边的文化需求关系,借助主题创新、空间重组等手段以反映当代市民对于城市文化生活的基本需求,以及城市本身所必须承载的“对话历史、直面现实、展望未来”的发展功能,赋予文化遗产以时代活力和历史使命。

浚县古城南北大街是中国众多城镇街区的一个缩影,它不但承载了浚县历史上丰富的史实典故、沧桑变迁,还沉淀出了富有生命力的街区文化元素系统。总体来看,南北大街的更新是一次“继承性创新”的尝试,设计团队本着“尊重历史”和延续地域文脉的基本原则,在继承浚县地域厚重文化传统和建筑元素体系的前提下,将其有选择地进行融合并创新为一种符合浚县古城气质的设计语言,吸收地域文化的滋养以传承和延续历史文脉,以合适的秩序结构和呈现方式来营造一个质朴生动、形象饱满的艺术街区,实现历史与现实对话的美好愿景。