城市山水画审美特征下的“山水城市”设计启示*

陈佳丽 温 瑀

(燕山大学艺术与设计学院,河北秦皇岛 066000)

“山水城市”是传统文化语境下对美好城市人居环境的理想构建,体现了风景园林与城市的有机结合。1990年,钱学森先生首次提出“山水城市”概念;其后,吴良镛先生认为“山水城市”的核心是如何处理好城市与自然的关系[1];2011年,孟兆祯先生进一步丰富了“山水城市”的概念,从山水画的审美观念和精神角度表达对未来城市构建的设想,其中蕴含着“天人合一”的思想和传统哲学的自然观[2]。数十年来,众多学者的研究结果表明中国传统园林艺术、传统山水诗、传统山水画与城市营造之间具有源远流长的密切关系,“山水城市”的理论与实践得到了积极发展。

钱学森先生提出“城市山水画”的概念并指出:“艺术家的城市山水也能促进现代化中国的‘山水城市’建设[3]。”,阐明了城市山水画与“山水城市”的关系。城市山水画是中国传统山水画在新时代的新科题材,展示了传统中国画的当代转换,亦是“山水城市”理念发展的重要借鉴。当前,将城市山水画与“山水城市”相结合的研究相对薄弱,对“山水城市”的研究仍处于生态城市定义下的表征研究,而未深入触及城市精神层面。

因此,以城市山水画中的笔墨特征与精神内涵构成研究的切入点,从中国传统文化的内在逻辑出发,探讨城市山水画与“山水城市”之间的关系,并归纳其对于当代“山水城市”景观风貌规划、空间形态布局、城市人文精神层面的启示,以期为设计者提供一种辅助科学认知的艺术认知途径,促进未来“山水城市”理想栖居环境的建立。

1 城市山水画的概念及特征辨析

1.1 城市山水画的概念

城市山水画可以看作是中国传统山水画在当代的现代性转型与延伸[4],它以现代城市风景为创作题材,是新时代背景下中国传统山水画的新科题材,在传承中国传统山水画笔墨的同时,统筹调度现代建筑物与自然环境的关系。城市山水画在继承传统山水画的山水文化前提下,加入了新的城市文化,并影响人们的思想观念、生活方式和审美意识[5],它是画家在城市中融合自身感悟后,通过艺术手法描绘出来的新时代山水画。

1.2 城市山水画的特征

Jay Appleton曾提出艺术思维借鉴的美学理论,主张采纳学科交叉研究的方式表达景观意象,并强调画家可以通过线条和色彩转化的视觉语言对自然进行想象创造,表达对自然感受的回应[6]。因此,引用“艺术思维借鉴”的理论方法,选取15幅当代典型的城市山水画并结合相关核心文献,从色彩、构图、用笔三方面展开分析,审美特征如图1所示。

图1 城市山水画审美特征Fig.1 Aesthetic characteristics of urban landscape painting

1.2.1笔墨语言特征

一定程度上摆脱了形的束缚,注重用笔的写意性,实现形的束缚与主观自由的和谐统一;结合东方的线和与西方的面,开始感知城市环境;蕴含着对于城市文化的精神追求和个体的情感抒发,具有文化传输作用和情感表达功能。

1.2.2光影色墨特征

打破以水墨清淡为主的传统山水画风格,采用泼彩、泼墨手法;借鉴西方色彩并将人工色彩加入到城市自然色中,以光影表现虚实和意境;突出色彩的表现作用,真实描绘城市本身客观物象,还原形象自身色彩;吸收光感的表现手法,使用色彩在中创作绘画气氛,表现人的情感。

1.2.3构图形式特征

融合东西方构图方法,摆脱传统山水画“三位一体、以大观小”的观物取象观念,运用焦点透视、空气透视、散点透视;注重空间的疏密开合、形与物之间的关系;灵活安排空间层次,以点、线、面语言来组织画面的开与合、藏与露。

2 城市山水画与“山水城市”的密切关联与研究价值

2.1 城市山水画及“山水城市”的关联

2.1.1数据与方法

以CNKI知网数据库为数据来源检索文献,以“城市山水画”“山水城市”为主题词分别检索,检索文献日期为2021年12月30日,在检索结果中剔除非研究性文献,共筛选出“城市山水画”162篇、“山水城市”2 192篇有效样本文献分析二者的研究历程与研究价值。采用文献计量法,使用Citespace5.8.R1绘制城市山水画与“山水城市”研究领域的科学知识图谱,分析二者研究进展、热点、关系、关联与趋势。

2.1.2研究进展

1)城市山水画。

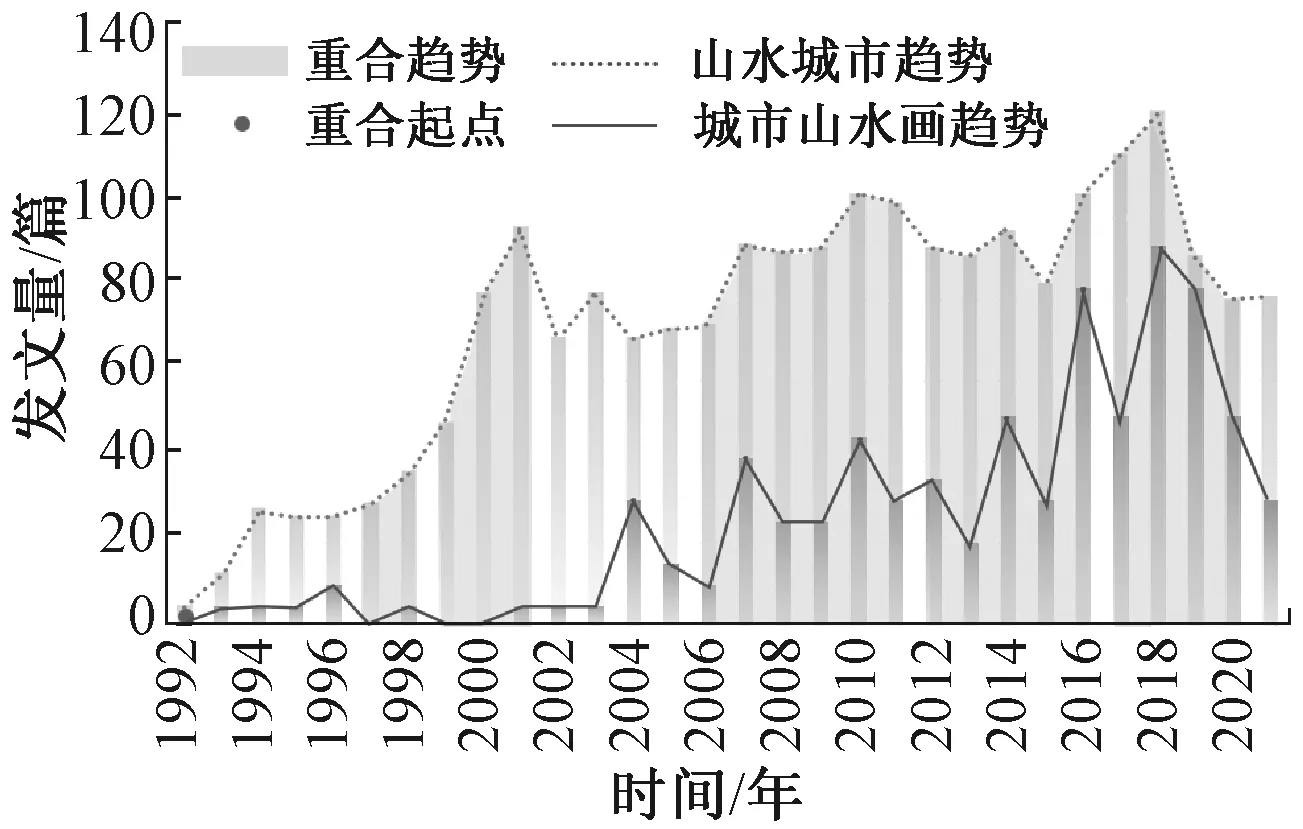

据上文检索结果分析,国内城市山水画发文量整体呈上升趋势(图2a),可见城市山水画对于山水文化建设的价值逐渐受到关注,将其文献发表趋势分为3个阶段:

1992—2003年为低速初探时期,总文献数量9篇,仅约占总发文量的6%。1992年,本阶段诞生了一大批城市山水画主题创作,但此阶段研究尚处于初探阶段。

2004—2018年为快速发展阶段,发文量约占总发文量的71%,较上一阶段增长约1 210%。21世纪初,全球文化趋同的现象激发了画家们坚守中国传统文化的觉悟[7],引发了对于人文、自然的关注。在此背景下,越来越多的山水画家主动参与到城市题材的绘画创作并呈现出传统精神回归与观念山水的特征。

2019—2021年为降缓发展阶段,发文量约占总发文量的23%,较上一阶段降低约68%。2018年初,习近平总书记在成都天府新区视察时提出建设“公园城市”,并将公园的生态价值上升到城市发展生态动力的战略高度,为未来城市发展建设提出了新的目标和方向,学界研究热点由“山水城市”转向“公园城市”,一定程度上致使城市山水画的发文量下降。“公园城市”的探索源于“山水城市”,是“山水城市”在新时代的发展范式,两者的理论基础和核心内涵高度一致。

2)山水城市。

据上文检索结果分析,国内“山水城市”总发文量整体呈波动递增趋势,表明了“山水城市”在城市建设中维持生态平衡的重要性,可将其文献发表趋势分为3个阶段(图2b):

a—城市山水画;b—山水城市。图2 文献逐年分布Fig.2 Year-by-year distribution of literature

1992—1999年为缓慢增长阶段,发文量约占总发文量的10%,出现了钱学森、吴良镛、顾孟潮等学者对“山水城市”理论的学术探讨。

2000—2018年为波动增长阶段,发文量约占总发文量的80%。此阶段前期,研究热点多为山水城市、山水文化、生态城市等,大多致力于开展“山水城市”的理论研究,着力剖析其与传统文化的内在关联。此阶段后期,开展了一系列“山水城市”建设的政策和理论实践[8-11],政策支持与学界探讨促进了城市总体规划和其他专项规划的地方实践,这表明“山水城市”的理论和实践研究在向纵深方向推进。

2018—2021年,“公园城市”的研究热度领先于“山水城市”,原因同上文城市山水画降缓发展阶段一致。

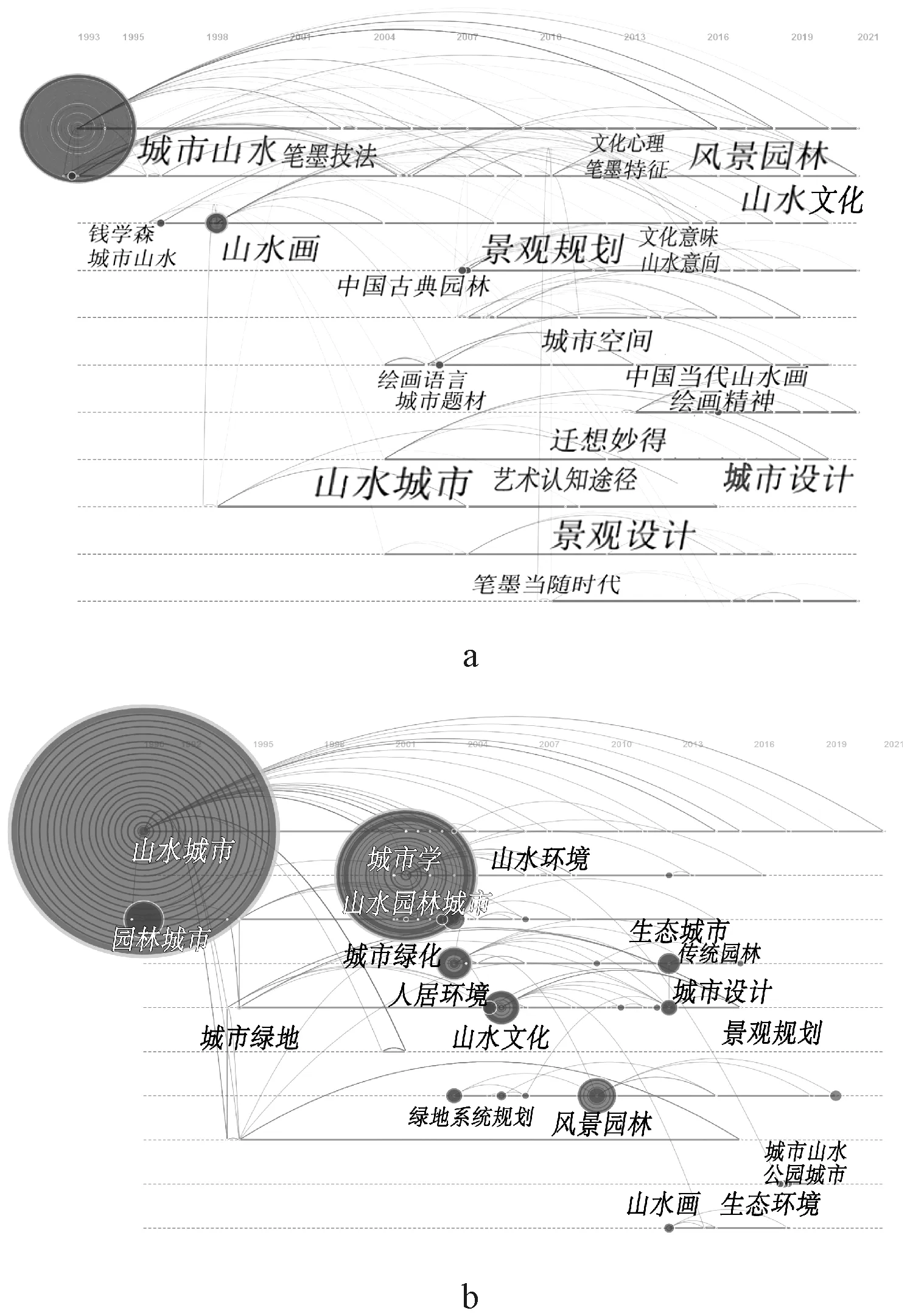

2.1.3热点分析

1)城市山水画。

图3a中数据显示模块值Q=0.638 4,大于0.3;轮廓值S=0.879 7,大于0.5[12],证明关键词聚类网络结果合理并且较为显著。如图3a所示,城市山水画与“山水城市”重合研究聚类为:城市山水画、山水画、山水城市、城市景观等,且研究领域长期持续出现重要文献。学者和画家们以继承传统笔墨为基础开启山水画的当代转型,在倡导追求创新且坚守传统的背景下,山水城市、山水文化、风景园林、城市设计、景观规划、山水画、城市山水等关键词成为目前该研究领域的热点,推进城市人文精神建设。

2)山水城市。

图3b中数据显示模块值Q=0.754 5,大于0.3;轮廓值S=0.939 9,大于0.5。如图3b所示,“山水城市”与城市山水画的重合研究聚类为:山水城市、山水园林城市、人居环境、山水画。学者们立足于中国传统文化视角,对未来城市空间开展可持续、文化、生态、开放等多角度交叉性研究,将具有中国传统文化特色的哲学观念与山水文化等因素作为未来城市发展理论的精神要素,并对重庆、福州、桂林等地开展了地方实践。为适应中国特色发展潮流的城市建设观念,山水城市、山水园林城市、风景园林、城市设计、生态城市、景观规划、山水画、城市山水等关键词为目前研究领域的热点,融合了中国传统文化并蕴育着深远的未来发展观。

a—城市山水画;b—山水城市。图3 关键词共现时区图谱Fig.3 Keyword co-occurrence time zone mapping

2.1.4城市山水画与山水城市的联系

1)促进与融通的指导关系。

钱学森先生在提出“城市山水画”概念时,将“山水城市”的建设目标定为“把中国的山水诗词、中国古典园林建筑和中国山水画融合在一起…[13]”,从而打造山水相依、山水融合的诗意城市;同时将城市山水画的思路定为:“所谓‘城市山水’即将我国山水画移植到中国现在已经开始、将来更应发展的、把中国园林构筑艺术应用到城市大区域建设,我称之为‘山水城市’。”明确提出“艺术家的‘城市山水’也能促进现代化中国的‘山水城市’建设。[14]”据此可知,城市山水画的创作思路与山水城市的建设目标一致。早在唐宋时期,园林便以山水画为蓝本,以画设景,以景入画[15],因此园林与山水画密不可分。童寯先生也曾经说过:“中国造园首先从属于绘画艺术,既无理性逻辑,也无规则。”因此,中国山水画对造园具有一定的指导作用,而城市山水画是中国山水画的新时代转型,二者在语言体系与表现内容上重合,城市山水画也能够在一定程度上能够指导“山水城市”这座大型“人工园林”。

2)承袭与互补的研究关系。

将图1、图2文献逐年分布图进行叠图对比得到图4,据图分析可知:城市山水画与“山水城市”的文献发表趋势产生了起点重合、趋势重合年份(图4),其中,重合起点与趋势重合年份区域占总研究年份(1992年至2021年)中的20年,文献研究趋势重合率高达70%。图3所绘制城市山水画与“山水城市”研究领域的知识图谱表明两者具有山水城市、山水画的重合研究聚类,及山水城市、风景园林、城市设计、景观规划、城市化、山水画、城市山水等重合研究热点。因此,城市山水画与“山水城市”文献研究的起点、趋势、研究聚类、研究热点存在多方位及深层次的一致。

图4 城市山水画与山水城市文献发表趋势重合Fig.4 The trend of urban landscape painting and Shan-shui city literature publication overlap

“山水城市”理念的内容以山水自然观、天人合一哲学观为本源指导城市建设,其山水观念、哲学观皆出源于中国传统山水画。城市山水画以都市建筑、景观等现代城市风景为绘画主题,是中国传统山水画的创新发展。因此,两者皆与传统山水画存在共通的文化来源与哲学基础,并分别使用不同媒介抒发自身语言,对山水文化内涵进行外化表达。无论营造“山水城市”,还是描绘“城市山水”,都致力于营造人与自然和谐的宜居城市环境,并满足人们物质精神需求,因而两者具有一致的生态文化意义和构建目标。一方面,城市山水画中的“城市山水”映射城市环境,遵循山水文化的哲学背景,刻画现代人的精神栖居环境,既推进“山水城市”建设,又满足人们对生存环境的精神需求,为“山水城市”的物质建设与精神营造提供文化助力;另一方面,“山水城市”的城市景观为城市山水画提供视觉创作题材。因此,“山水城市”与城市山水画具有共通的文化来源、哲学背景,且二者相互提供文化助力与视觉题材,具有密切的内在关联。

2.2 研究价值

“山水城市”与“城市山水画”为主题词在结果中检索仅获取13篇有效样本文献,文献数量稀少,说明学术界虽分别在研究城市山水画与“山水城市”的相关思想方面取得丰富成果,但缺乏两者相结合的研究和运用,原因如下:其一,设计与艺术的学科分离——由于专业界限的严格划分,城市设计对绘画理论的研究通常只是引入片面的绘画思想,只顾表象而未探其根本,两者之间仍存在一定的学科壁垒;其二,重技术而忽视人文精神——由于受到西方科学认知思维影响,我国“山水城市”理论被表征定义为生态城市,大量城市设计脱离中国传统文化的精神要义与哲学背景,而在实践中偏向技术量化而忽视人文精神。因此尝试将“山水城市”与城市山水画相结合,借用城市山水画的艺术认知途径,将中国传统文化纳入城市设计理念体系,模糊设计与艺术的界限,并思考人与自然的关联,摆脱城市“见物不见人”的精神内核缺失问题。

3 城市山水画的审美意境对“山水城市”的设计启示

3.1 笔墨语言对城市人文精神的启示

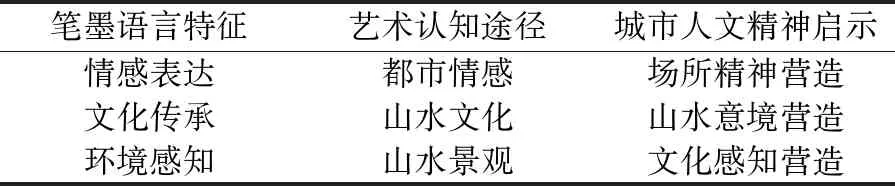

城市山水画的笔墨语言通过挖掘城市文脉特色,蕴含着对于城市文化的精神追求,并强调艺术家作为城市空间使用者的个体情感抒发;城市人文精神树立以人为本的人文理念,强调公众参与,把人的存在和价值作为城市发展的核心,因此二者从根本上体现以人为中心,具有一致的人文情感关怀和公众参与属性。同时,山水文化是“山水城市”的人文内涵与核心精神,而城市山水画恰是这些功能的外化表达方式,据此梳理出笔墨语言特征对于山水城市人文精神方面的启示(表1)。

表1 笔墨语言对城市人文精神的启示Table 1 The language of pen and ink for the humanism of the city

3.1.1场所精神营造

场所精神可解释为注入地方物质、历史文脉和使用者的需求后,唤起人们的认同感和归属感的空间,这与城市山水画的情感表达特征不谋而合,在山水城市中,这类空间包括历史建筑、广场、城市公园、工业遗产、村落等。

城市山水画中通过画意表达艺术家的情感,以著名城市山水画家宋玉明的《深圳小梅沙夏日》(尺寸为40 cm×60 cm)为例,场地位于深圳市区东部大鹏湾海滩,分析这幅画的“画意”空间生成结构(图5):人居空间(核心空间)——点;灵动的水岸空间——线;意境延展空间——面;留白空间——意。城市公园的场所精神的良好营建,可借鉴城市山水画画意结构摹写的设计方法,运用“点”串联“线”的手法,将城市公园的核心空间串联,目的是让使用者在空间中活动时获得更多的认同感与归属感。例如,将公园中的核心景观节点串联,当人们在不同的景观节点移走转换时,能够感受到周围环境的景物连续变幻的节奏,如山体、建筑、植物等空间元素的高低起伏和环绕开合、水岸线的灵动变幻,这个过程富有灵动变化与空间韵律,带给人心理上舒适愉悦的空间感受,即成功营造出了意境延展空间。空间变化带来的意境延展有助于城市公园使用者享受到身心舒适和审美熏陶,这时,人们更加愿沉浸于空间,从而获得更多的公众参与度,进一步建立起公园与人们的良性互动,并激发出了他们心理上对场地的归属感,唤起情感认同并产生场所精神的共鸣。

图5 《深圳小梅沙夏日》及画意空间分析Fig.5 “Shenzhen Xiaomeisha Summer”and its pictorial spatial analysis

3.1.2山水意境营造

城市山水画将画面与人的生存境遇联系起来,表现出其注重人类精神生活建设的特征。如杨留义善于运用注重虚实结合、虚实相生的意象表现来“造境”和“写境”,以笔墨传递山水文化的同时在画面中渗透出“天人合一”的山水意境,具有文化传承和情感表达特征。

意境,本质是一种心理现象,它不是真实空间,而是人通过所见外界空间产生的心理感受。“山水城市”建设的最终目标是要实现城市环境的意境,而意境的营造主要通过空间意象的建立来实现[16]。古典园林意境营造的方法之一便是借助山水、植物、建筑空间再现古人文学创作、历史典故场景等,如圆明园中的武陵春色,采用了预设主题的方式,将 “世外桃源”的空间意向借助山水、植物复刻转化为实体景观空间,体现古人追求隐逸的文化态度和寄情山水的情感特点。

3.1.3文化感知营造

城市山水画家们营造笔墨间的环境感知,是通过视觉与听觉上等感知方式去感受城市山水景观,而后转化为视觉图像。例如卢禹舜将他心目中的城市印象表达在作品的点、线、面、形、色的构成中,以对山水、建筑等城市景观物象的描绘,创造出城市景观的多维感知,视觉上犹如城市景观就在眼前,听觉上城市喧嚣似在耳边[17]。“山水城市”的文化感知营造可借鉴其环境感知的特点,通过打造形、声、闻、味、触多重感知的“文化核心区”和“景观意象体验区”,使人们拥有具象的可游、可憩、可闻、可观的山水景观文化区域,并在雕塑、建筑细部、小品等城市人文景观细部的文化性设计上彰显本土文化特色与山水文化特色,以达到宣传城市历史文化特色的目的。正如《园冶》提到的那样“醉心”“乐闲”“护院”“怡情”[18],构建具有人文精神的城市文化栖居形态。

3.2 光影色墨对城市景观风貌规划的启示

景观风貌中的“风”即城市格调、城市风采等要素的统称;“貌 ”则是城市的面容、形态,包括由山、水、气候、植物等所组成的自然环境风貌。城市山水画的光影色墨特征中运用泼彩、泼墨等技法描绘如山峦、水面、植物、街道等人工与自然环境风貌,这个过程融入了艺术家的个人创作手法和情感色彩的再创造,从而营造出形神兼备的城市风貌。因此二者皆以城市风貌为总抓手,营造一致的城市物象。据此,梳理出光影色墨特征中艺术家对于城市风貌的再创造过程对于山水城市景观风貌产生的启示(表2)。

3.2.1城市照明与夜间系统规划

以李斛的《武汉大桥二程夜景》为例(图6a),画面中展示了长江中建桥的夜景,江面与天空为画的主体,灯光倒影纵向构成画面,通过色墨的明暗对比、虚实映衬生动描绘出标志性建筑景象及江边灯火,运用黑白墨色对比,描绘出武汉大桥夜景景物在无数光线的照射、折射、反射下复杂多变的光影效果,整体气氛中处理着空间层次,夜晚灯光烘托出都市夜景展示着自然山水格局。以城市山水画中以明暗虚实技法展示自然山水格局为依照,提取出夜间景观系统可立足于山、水、环、轴、带、景为框架基础,形成点(建筑、标志性场所空间节点)、线(道路、景观带)、面(城市风貌区、公共活动区、开敞空间)结合的动态伸展的夜景观系统立体层次。宏观上,采用水面亮、山廓暗的设计手法,利用夜晚光源(人造光与自然光)的强弱有无而营造山与水的明暗对比,清晰地梳理出城市夜景中的山水格局;中观上,通过光来控制夜间景观范围、强弱、色彩变化,从而梳理城市结构、塑造建筑轮廓、装饰天际线、突出地标等;微观上,标志建筑多用局部光源,突出建筑特色,避用全局光,借此展示城市夜间景观。

a—李觥《武汉大桥二程夜景》;b—赵绪成《流光溢彩》;c—卓鹤君《城里雨亦奇》;d—杨晓洋《深南大道》。图6 城市山水画举例Fig.6 Examples of urban landscape painting

3.2.2城市色彩

研究表明色彩影响人的心理,使观察者产生对色彩不同的心理感受[19],因此城市色彩规划影响城市的内在文化构建。以著名画家赵绪成的《流光溢彩》为例(图6b),21世纪初,南京完成多项城市建设工程,城市面貌焕然一新,“笔墨当随时代”,画家以水墨和颜色表达出车如流水灯火辉煌的立交桥,开创了中国画中描绘城市立交桥的先河。画面中使用深蓝、紫、绿、黄多颜色,开始将人工色彩加入城市自然色,因此,城市色彩规划不应拘泥于单一用色,导致城市“千城一色”的景象。将画中描绘的城市夜景色彩视角放大至整个城市的色彩设计,并借鉴其丰富多彩、多样统一的色彩配置原则。

城市色彩包括人工色彩与自然色彩,其中人工色彩包括建筑、道路、桥梁、雕塑、小品等;自然色彩部分包括山峦、水体、天空、植物等,其中植物的色彩可塑性最强。人工色彩方面,优先使用本土传统色,在满足色彩学原理和服从本土文化色的基础上增添创新辅色(居民偏好色),形成以点(城市特色景点、区)、线(城市街道)、面(中心商业区、行政区、文化区、居住区等城市各功能区)相得益彰的本土“山水城市色谱”。其中,以建筑色彩为基调,引导道路、桥梁、雕塑、小品、标志物等色彩表现,并允许在城市各功能区衔接处与建筑细部(窗户、门庭、招牌等)配置跳色,防止城市色彩单一。自然色彩方面,以保护自然色和继承山水城市历史文脉为色彩配置原则,例如,植物色彩的选取可根据气候和该山水城市底色选取植物种类的栽植比例,鼓励种植气候适应性强、与山水城市底色和谐性强的植物,在不破坏色彩基调、符合城市文化色的前提下,在可适当种植非主旋律色彩植物,甚至是城市主色调的对比色植物,有效降低城市“千城一色”景象。

3.3 构图形式对城市空间形态布局的启示

山水城市空间形态布局具有良好的山水格局和“山-水-城”空间框架,直接影响到城市整体布局、城市空间结构。城市山水画的构图形式具有的强烈的空间维度、疏密开合,其形与形、物与物之间的关系,直接决定画面整体布局的“气质”所在,其空间维度、疏密开合的空间布局属性在一定程度上与山水城市的空间形态框架要素相契合。将“以画入园,因画成景”作为理论依据,试图提取其构图形式特征与画中城市布局之“气质”运用到山水城市空间形态布局中,具体方法见表3。

表3 构图形式对城市空间形态布局的启示Table 3 The insight of composition form on the layout of urban space form

以具体城市山水画为例,分析空间形态布局的两种策略:其一,卓鹤君的《城里雨亦奇》(图6c),作者尝试将西方的面与东方的墨结合,将画面中大块的横竖色块构成平面设计美学规律,由构成型构图创造出的视觉图示而刻画出城市布局与天际线。其画面中城市天际轮廓线以“顺应”为依照,高楼四起而清晰可见周边山体起伏,正是四面有山皆入画。因此,城市形态控制要素中“以山环绕”形式的城市建筑高度建议不超过山脊线,建筑轮廓应遵循山体起伏。天际线控制时聚时疏,以山峦为背景,以水面倒影来映衬,展示出延绵起伏城市天际线,并采用对称、轴线、序列等手法组织城市标志性建筑,使人们作为城市的使用主体行走中享受到连绵、活泼城市动态天际线。其二,如杨晓洋的《深南大道》(图6d),以深圳城市发展和城市形象为创作背景,展现出深南路这条大型景观廊道,作品中继承了传统山水画“以小观大”的观察方式,将重叠、分散的抽象夸张手法运用到城市形态规划中,以点、线、面的构图语言组织城市空间,使之有“焦点”,又得以形成一个“纵横”而气势恢宏的“开阔”局面,利于城市的开合、隐藏和暴露。因此,城市空间规划上应遵循建筑排布有序、轴线控制划一、道路规划整齐等原则,其中,在建筑排布上,可借用山体山貌进行建筑物排布,近山建筑尺度依据山貌协调处理,远山尺度灵活处理;轴线控制上,以道路联系联系城市内部节点和周边的自然山水,形成以道路为主、自然要素与城市中心节点为辅的生态城市空间轴。

4 结束语

由城市山水画引发思考,提取其审美特征与文化内涵,从场所精神营造、山水意境营造、文化感知营造、城市照明与夜景系统规划、城市色彩、建筑排布与体量、城市天际轮廓线控制7个方面为“山水城市”设计提供启示,试图连接绘画与设计学科、减轻当前城市建设中重技术而轻人文精神的现象,从城市山水画中提取特征后跨越学科限制,让设计师正确吸收其审美特征后适当运用于当代“山水城市”实践。城市如何和自然构成和谐关系、与社会文化紧密相连进入人们的内心的具体措施仍需探究。期望未来在“崇古创新”下,在中国城市设计中传承更多优秀传统文化,孕育出更多具有本土特色和文化记忆的人居环境,打造具有良好生态和文态的城市空间。