历历万乡

散文 吴其华

吴村的路是一条高坝,坝的边缘有芭茅草,芭茅草里有刺苔,运气好能寻到麦萢,像还没有紫熟的桑葚,都是清甜的味道。成排的木荆条,是每户的地界,然而在我们眼里,地界的作用完全略去,另一个功能是提醒我们,不能再玩下去了,否则父母亲会有黄膳下面条等着你,便是这木荆条抽你一顿。可这时候,我们还不想回家,太阳远在天边,像长河那样远。长河又有多远?黄膳下面条的恐惧只是那么一闪。延着坝我们下坡,穿过沙地,跳到渡口老旧的木船上,随着船家把我们送到长河对面的山上。山上都是坟包,一丘一丘隆起,里面躺着谁的奶奶还是公公,也有早夭掉的幼儿,或者药死的妇人。怕我们是不太怕的。

然而也有时候,我在月黑的夜里,忽然额上烫了,迷糊中周身无力。母亲只得拿出三只筷子,合拢成一把,将水从筷子的头端淋下,在装了半碗清水的蓝边碗底,一下一下试探着将它们立起来。一边立一边轻声问,上坝的跛爹爹吓着了?他吓我是有可能的,因为我常常学他走路。可筷子的水淋下来,很快散开,没有立稳。母亲只得又淋一遍水,是水生哥么?这应该不会,水生叔每次去街上卖鱼回头,都会带个糖包子给我。筷子还是散了。母亲越发虔诚地问,胖奶奶吓着了?筷子终于稳稳立住。母亲埋怨在村里当家塘淹死的胖奶奶不该吓我,然后急急唤二哥,去镇上钱郎中的百货店,买了几刀黄表和一小把香,来到长河岸边。母亲对着胖奶奶的坟头,一边磕头烧纸,一边轻声许诺,只要胖奶奶保佑我,七月半还给她烧钱,来年清明还会烧一箩元宝。

烧掉香纸,母亲沿着长河岸边,为我叫魂。母亲唤着我的小名,让我不要害怕山上的爹爹奶奶,也不要害怕河边的沟沟坎坎。母亲叫一声,二哥就应一声。一路叫着应着,一路到窗脚边,又到我睡的床前。蓝边碗里立着的筷子,散了,一只掉落到地上。母亲慌忙拾起,连连朝窗外作揖,胖奶奶,门也开了窗也开了,一路好生上山去。紧接着俯身到我的面前,一只手摸摸我的额,另一只手将筷子放到我唇边。我张开嘴,娇弱地哈了一口气。魂儿来家着。母亲喃喃自语,安下心来,掖掖我的被角,转过身去低声呵斥二哥,小声滴,莫吵了妹的魂儿。我沉沉睡去。第二天醒来,全然忘记了昨夜的一切,不顾母亲的忧心又偷跑着去坝坡。

常与我一起去坝坡上摘刺苔寻麦萢的是荷花。村里人喊她作“好人荷花”。好人,在我们吴村是指有智力障碍的人。荷花的家境在村里算好的。然而她的父亲正壮年就死了。那是双抢的季节,荷花的父亲本来说好第二天要给人耕田,可太阳都出山了,荷花的父亲还没有打开他的机房。都只以为他还在睡觉,以为他钱赚得多了懒得起早,结果他死在床上,已经冷硬了。荷花的两个姐姐都哭得死去活来,可荷花却不晓得哭。我记得她跟在我身后,坐在我家灶门口的小凳上,木然地看着我,她对我说她没有吃早饭。我拿出盛在篾篮子里的剩饭,炒了一碗。她坐在灶底帮我塞火,我炒好了饭,她吃下去了。很大的一碗饭,她居然都吃完了。

荷花的日子还是和往常一样,早上拎一篮子衣衫,到长河里去慢慢洗。洗完衣服荷花看看水缸,要是没浅,就拎着篮子去打猪草,打猪草的时候,我是在学校里上课的。不过我一放学,她便会拿着一只腰形的竹篮子,又陪我一起,再去打一篮猪草。

村里差不多大的女孩都要打猪草。她们常常抢,谁家的田里花草生得旺盛,她们便提着篮子飞奔过去,双手不停抓扯,很快就满满一篮子,驮在肩上飞跑。乡村路的坝上,冲下来田的主人,然而来不及了,她们早就没有了影子。于是,主人只得在田边气急败坏地骂,短命鬼,猪吃了要发瘟。我和荷花却从来不敢下田去偷扯,她呆得很,怕是跑不快。而我害怕。我亲眼见那主人骂得恶毒,很怕我家猪会发瘟。我和荷花,只能在田坝边上扯一些野芹菜,水芽边,还有马齿苋之类。我教她将菜叶子弄得蓬蓬松松,假装也有很大一篮子,回家哄我们的母亲少骂几句。然而,多年过去了,当年村里的女孩子早就嫁了人,没有听说哪个因为偷扯花草而短命。猪发瘟的事倒是常有,但被偷主人家的猪也在劫难逃。而那些野芹菜和马齿苋,却堂而皇之上了餐桌。

荷花不大说话,好人么,不知道怎么与人正常交流,几乎是我走到哪里,她就跟到哪里。我们都喜欢在热天弄鱼虾。去长河或沟渠,拿一柄虾隔,长的一头用网做成簸箕状。河道或沟渠里那么一推,小鱼小虾都进了网,然后再捡出来,装进一个深的窄口竹篓里。虾隔里也进螺蛳蚌壳,那些也要,鸡鸭喜欢吃。小河蟹我们也弄到过,胖米最多。最好的是一种叫扑沙鲫的鱼,才一拃长,通体麻灰色,肉厚实。有时虾隔里小的乌龟鳖也会跑进来,我们最不喜欢这些家伙,要是遇到,马上不留情地丢进河里,还要骂,发瘟的,跑进来做什么,又不能吃。这时荷花便会开心大笑,像一个孩子。荷花的哥青松喜欢吃扑沙鲫。她妈拿当季小辣椒一起煮成杂汤杂水,青松吃得满头大汗,没有了平时的斯文相。荷花也是有份的,一蓝边碗饭,碗头上架着几条胖米,胖米刺多肉少,但味道好得不像话,饭里淘了鱼汤。她和她哥一样,也吃得一头一脸的汗。

荷花常年都在干活,越长越像男人的身板,黑壮,个子不高。她的哥青松一直在念书,白净文弱的书生样子。青松常吃油炒的鸡蛋饭,咸鸭蛋也是留着给他。荷花呆,她拿眼直直地看着青松吃,不像她的两个姐,装作没看见。荷花与我同岁,可俨然一个壮劳力。她不晓得累,能稳稳担满桶的水,在水田里和大人一样,一次可以插五六棵秧苗。而我只能插一两棵,还得挨着标绳。割稻的时候,她带着她家那把磨得最快的镰刀,蹲下她壮实的屁股,一把拽住稻禾,右手的利刀飞快地割断稻根,一行也是五六棵,很少直起身。而我弯着腰,割两下歇三下,手还割破了,流出来的血糊得满手满脸都是。于是,母亲叹息,你看看,连荷花都不如。

荷花的两个姐都出嫁后,我去小镇上念初中了。放学回家,煮猪食的活仍是我的。荷花还是陪着我打猪草,我教她在田坝上用小木棍写字,写“男”和“女”,写我们的名字……荷花学了很久,并没有学会。

十五岁那年,我中考落榜。与荷花一样,我终日无言,常常坐在长河岸边发呆,不知道自己何去何从。在长河两岸,女孩子长到十七八都要准备着嫁人。而我不会干农活,细致的针线活儿也没学过。我的母亲日日叹息,可能她的女儿连个婆家都找不到了。荷花几乎是寸步不离地跟着我,连晚上都要陪我睡觉。有一回,她摸到了我脸上的泪,开口问我,细姑,你要寻死?或许是村里人议论我的话让荷花听到了。月夜里,我透过模糊的眼,看到荷花的眼中也汪着一大泡泪。她紧紧抱着我说,细姑,你莫死。

荷花的哥青松果然考取了大学。荷花除了农忙,还在工地上干苦力。她有的是力气,在工地上和男人一样,装泥,搬砖,不说话,只埋头做事。师傅们都心疼她这个好人,给她大工的工钱。荷花的工钱都给了青松。青松穿着牛仔裤运动鞋,白面皮戴着眼镜,和城里的年轻人没有区别,大学毕业分配到了家乡的县城。青松不光是有了铁饭碗,还有县城的姑娘愿意与他谈恋爱。

荷花十八岁那年,他的哥青松与城里的女孩子定下了婚事,说要带女方一家来上门,让他妈妈给屋里收捡干净,让两个姐回来做饭。还有,青松跟他的妈交待,让荷花出去避一天,还没有跟女方家说有个好人妹妹。

新亲戚上门的那天,荷花的妈一早就把荷花喊起来,说是青松要吃扑沙鲫了。好多年没去河里推鱼,荷花的脸上竟活泛了起来。荷花妈妈塞了几个荷叶粑让她带上,叫她推到日头下山再回。

荷花拿着虾隔,在长河里一路推将下去。扑沙鲫呢?一条也没有见到,荷花不甘心,一直推,越推越远,越推越起气,扑沙鲫都躲到哪里去了?可虾隔里总推不到,这些发瘟的,都死到哪里去了?荷花急了,她一路虾隔猛推,推到沙坑里,探不到底……

我从遥远的南方赶回到吴村的时候,荷花已经下葬了,天热,又是非命死的,不能放长了时间。那是一个夏日的午后,我独自坐在长河对岸的山上,荷花崭新而灰白的碑前,我一下一下揉捏开黄色的表心纸,展成一把把扇子的样子,一叠又一叠堆起,堆得都塌倒了下来,才慢慢点燃,烟灰迷漫中,我看到到处都是深深浅浅的绿色。

长河对岸是一重又一重的山,有一重专门用做墓地。在我们吴村,一个人不论在生时是怎么样的处境,死时都有立一块碑的待遇。每年父亲都会带着我们上去墓地三回,分别是清明节、七月半和过大年的时候。早先长河对岸的山上还只埋着曾袓父母,后来是袓父母,再到母亲也睡到山上去了。从前都是土葬,父亲为母亲选择了一块生前她很向往的山地,安放下她一把瘦骨,顺便把自己的墓穴也预备好了。父亲百年之后,将只会剩下一钵灰与母亲相伴。现在不让烧香纸放炮竹,我都是买一株花,栽在母亲的墓前。茶梅,康乃馨,菊花,都栽过,有些活下来了,但很快又被野生的灌木逼得无处容身,反正我每年还是会栽上一株。

山上的人家与父亲都相熟,他们一边喊我们进屋里喝茶,一边说些烧香磕头要真磕,要不然袓宗听不到响,不会保佑之类的玩笑话。一年又一年,山上的墓碑我们也认识了,老的是谁,新的又添了谁。清明节对于尘世间的我们,也是好的节日。不像七月半,太热了,又没有法定的假期,上腊坟的时候更要忙着过年,大家总是匆匆过河,匆匆磕头,匆匆下山赶到各自的生活里去,来不及与地下的亲人多说什么。唯有清明节,春寒褪去,穿着也轻薄自在,不慌张忙碌,带上家人孩子,在山上看红的绿的,蝴蝶在飞,丛林里有鸟的鸣叫……我们在坟前立着,砍掉墓碑前那些横生的杂木,擦掉碑面的泥土,慢慢鞠躬,叩首,庄重地磕头,一下一下又一下。怕是地下的亲人,若是能看见听见,也是满心欣慰的。

长河水总是悠悠慢慢,对两岸人们的悲欢怨喜无知无觉。记忆中只有一年发生过大的水患。一个潦倒不堪的雨季,长河的水满得盛不下,任由洪水溢过两岸的坝坡,漫过那些或开花或结荚的植物,淹过它们倒伏的身体,再刷松它们的根须,最后,混入浊流中。小小的我惶恐地看着那些浑黄的水,看着它们一寸寸爬上来,爬过沙地,爬过菜园子,爬到后院来了。那些花生,黄豆绿豆,那些芝麻玉米,全由母亲的手,一粒一粒点进沙地的坑窝里。可是现在,长河水爬过的地方,一株绿苗都剩不下。

水还在一点点涨。眼看着快要爬到后门的路槛上。母亲急了,带着哭腔,召唤过来野泥猴一样的哥哥们,快,都去山上避水。

是的,我们都在这时候去对面的山上亲戚家避水。船家一直在长河上摆渡,倒妈日娘地骂着天,脸上挂满了对坏天气的愤怒。这时候船家是兄弟两人,奋力地撑着长篙。长河水满满当当,一下一下晃动着这老旧却坚固的小船。他们披着蓑衣,竹斗笠下的黑脸庞满是雨水,延着怒意湿答答地淋到下巴,淋过颈脖,淋湿了蓑衣里的衬褂。雨还是一颗一颗砸进长河里。船家看着河面,把长长的竹篙插进河底的时候,明显付出了比往常更加倍的气力。而船尾,经验也很足的那一个,及时地送力出去,将竹篙稳稳地别住船身,配合着船头的兄弟。船沿上坐满了村里的孩子,我们身上披着塑料薄膜,透明的,原本是罩在早稻秧苗身上的。现在我们披上了这种怪异的薄膜。我们一点都不恐慌,大家甚至还在船上嬉闹。

我们在长河对岸下船,各自去找各自的亲戚。哥哥们带我翻过山岗,去到岭上的舅爹爹家。一下子好几个孩子,涌进了院门。裹着一路的雨水,湿淋淋的头发贴在头上,全身衣服湿透,可我们都喘着热气,大声喊着舅奶奶舅爹爹,表爷表姑,我们避水来啦。舅奶奶把我们一个个拢进门,掀开我们身上的薄膜,嘴里呵着笑,我的儿,湿成这样,快些——舅奶奶扭过头,让表爷表姑快些,去找衣裳让我们换。表爷表姑年岁比我们大不了多少。我们过得满心欢喜。

安顿好了孩子,女人们的心也安落下来。接着女人和男人们安顿粮食,安顿牲畜,还有柴草。鸡鸭们扑楞楞飞,雨水淋湿了它们的翅膀,它们也不喜欢这样的天气。一个个想往高飞,可哪儿都是雨水,连草架上都是湿的,根本不好落脚。鸡鸭们妥协了,哆嗦着,缩着头,勾着身子,窝在灶口。猪也受到了惊吓,一下一下拱着圈里的墙脚。也有的女人不当心,让猪在雷声中跑出了栏门,在雨水里辨不明方向的笨猪,居然往长河里跑,很快就被长河的水卷下去。猪身子那么重,在河里费力地滚了几滚,呛了几大口水,居然安心地任由洪水带着往下游去了。下游,专门有人候在那儿,操着长柄的叉,几个人合力捞起新淹死的猪。这样的猪尽管死了,可杀下去的时候,心肝肚肺都是热的。

那些岸边的投机者,捞到呛死的猪,掏出热的肚脏,像发了大财一样兴奋。可这边,上游,丢掉猪的女人,心全凉了。男人在骂她,恶恶的言语,养了一年多,吃掉多少糠食,猪秧子花掉一担稻种……男人边骂,边舞动着拳头,快要砸到妇人面庞的时候,又缩回了手,用更加凛冽的口气。女人哭,流着泪,心比男人更痛。一餐餐的饲养投喂,这么大一头猪,女人一天天耐心等待,等待着腊月的来临,一天天拿眼睛切着猪身上一刀一刀的肉,红一层白一层,哪一刀要切多少,送给新儿媳娘家,哪一刀要留着,孝敬曾在灾年挑了一大担谷子上门来的亲戚。肥瘦最相宜的猪腿,分出来做腊肉,腌咸些,腊月大晴天过几个日头,再挂在风口吹,到第二年的农忙之时,而又油水寡淡下去的日子里,切得厚薄适中,蒸也可炒也好,日子就有了细水长流荤腥不断的照应。

女人不敢哭大声,任由男人骂着,哽住泪,喉咙里发疼,恨不得也让长河的水裹走自己。可是不能,猪丢了,可还有好几个孩子呢。女人怀着深重的愧疚之心,只想雨能停住,盼着太阳出来,她要去镇上做小工,去做泥水工,泥水工的工钱最多,以尽可能地挽回丢猪的损失。

村子的房舍后来都慢慢建到高高的坝坡上去了。翻过坝坡,就是大片大片的水稻田。两季水稻,从育秧到收割,空气中都漂浮着泥土牛粪,和水稻秧苗混和在一起的味道,一直到弥漫的稻花香,中间历经几个节气,我不能确切说出来,但最终收获一粒粒稻谷,大致的过程略微记得:浸种,育秧,耕田,将秧苗从秧田里小心拔起,一棵一棵弯腰插进平整好的水稻田。秧田与水稻田是有一定的距离的,这期间需要一个挑运的过程。施肥,除草,再灌溉,观察长势,喷打农药,再施肥,再除草。到最后一棵一棵收割,再将稻穗一把一把放在脱谷机上脱粒,装进稻箩,由父兄们担回来,倒在门前的晒谷场上暴晒。这一个收获的过程,我叙述得一定不完整,而且还没有考虑进天气的因素,洪涝之灾、大旱无雨的年份都是有过的。

我害怕这个收获的过程。我知道自己在吴村毫无出路。离开村子的那天,正是插早稻田的时节。母亲帮我收捡了一个小小的包袱,给我拢到怀里,自己的泪先淌了下来。隔壁的柏枝姐姐骑着她家那辆二八大杠自行车,送我到车站,一路不停说话。她把我送到车站,又要急着赶回去插田。我看着她赤着脚骑自行车的背影,来不及也不懂得要说什么告别的话,就随着远行的人们一起,被裹挟着坐上了车。

机敏能干的柏枝姐姐十九岁时,受了一场无人知晓的惊吓。小镇上的医生,周边村子里的灵菩萨,都为柏枝姐姐诊过病。我们的母亲更是夜夜一起为她叫魂烧香。柏枝姐姐的病却总是时好时歹。趁着柏枝姐姐身体还好些的时候,她家里人迅速为她订下了亲事,并准备了一份丰厚的嫁妆。小伙子家在长河对岸的山上。是一户贫寒的人家,小伙子是老大,下面弟妹一大串,家中母亲去世多年,父亲终日酗酒并不管顾儿女。然而柏枝姐姐是满意的。小伙子骨骨立立,端着平直的肩膀,穿着洗得荒薄的衣衫,赤着脚从长河岸边走上来,走到我们的吴村,向隔壁左右的叔伯婶娘们微笑,点头打招呼,全无苦困人家的寒缩神情。

柏枝姐姐出嫁那天,是一个有着暖阳的冬日,农历的年关也将近。我从遥远的南方回到故乡过年,也为她送嫁。她穿着红袄,黑色的裤子,暗红的鞋。头发梳得光光滑滑,脸上不过多搽了一层面油,并没有隆重的新娘装束。村里的婶娘们一边说着老实富贵,一边交待她,到了婆家,一定要收着点性子。

我看着柏枝姐姐随着新郎一路,走在接亲的队伍前头。她盖着大红的盖头,所以我不晓得她是哭的还是笑的。紧接着长长的鞭炮声响起,接亲的队伍下了坝坡,穿过了沙地,一艘木船等在渡口……我看着那身红坐在船上,慢慢越荡越远,直到荡到长河的对岸。

此一别后,我和柏枝姐姐就再也没有相聚过。她在长河那岸的山上,靠山吃山,饲养牲畜,生育儿女。乡村的女子就是这样,就像一粒粒被风吹散的种子,落在各路乡野,人情物事都交给了命运,于娘家成了客人,再无田舍屋宅。

我依然回到南方,大量的外乡女孩子聚集在高楼林立的沿海城市,我和她们一样,在他乡谋生计。我先后从事过餐厅服务员,画工,打字员,地摊刊物写手,皮包公司职员,传呼台话务员,企业票务员……我曾经在鼓浪屿这个海岛上生活过很长一段时间。岛上的凤凰花开得热烈,像火在树头上燃烧,红红一大片。三角梅随处可见,石缝中,树丛下,墙头上,都蓬蓬勃勃。来自武夷山的打工妹阿艾与我合租一间小阁楼。彼时我在鼓浪屿美术学校的校办工厂,做画工。当我学会了很熟练地描坯时,就想要再谋一份兼职。我在阿艾做事的店门口来回晃了好多趟。她总是在忙。她做事的店在泉州路的路口,边上的两家店一家卖包子,另一家卖西点。两家对于我都不适合。店门口很开阔,傍晚时分,总有个吹着高刘海的中年女人炸海蛎煎,常用利落的闽南话骂她边上帮忙的男人。我掂量了下,要是也在这个地盘上摆炸海蛎煎的摊子,这个本地女人肯定会把我的油锅掀翻。

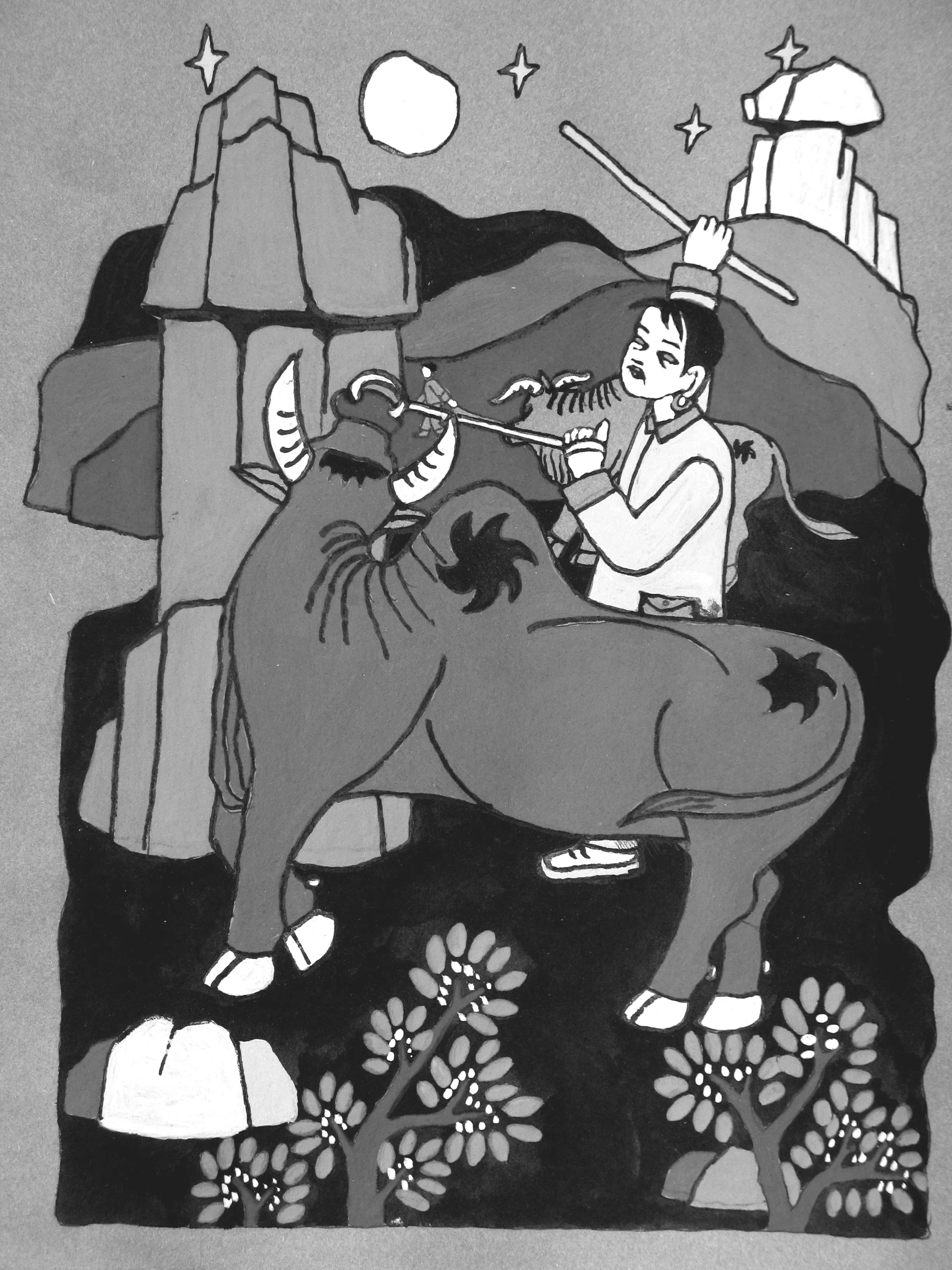

《闻撒慈那的传说》组画 赵光亮

最终我还是在一个下班的时间节点,走进了阿艾的店。她正在给一个顾客拆卸烫头发的小棍子,秀挺的鼻子上布满了细碎的汗粒。她很瘦,花布的长裙在风扇下轻轻扬着,直立的后背,白净的脖颈向上伸展。我站到她身边,伸手帮她拿下一只只刚拆下的小棍。她抬眼看向我,愣了一下,没有作声。很多年后,我再看她年轻时的照片,真是好看得让人心疼。我和我的工友们都来这家店里理过头发,都喜欢她柔美而温热的模样。店里只有老板和她两个人做事,而生意太好了。从我下班到她的店打烊,中间好几个钟点,我想留在这里做帮手。

最终我是留下了。但不是做帮手,而是每天傍晚来陪老板九岁的儿子写作业。每月给我五十块钱,跟阿艾学徒时的工资一样。我下班来和阿艾一起吃饭,闽南人拜菩萨,那些拜完的水果老板娘都会留给我们。阿艾总是说她在店里吃多了,一定要全部让我吃掉。她有一条李维丝牛仔裤,是她的渔民男友送给她的定亲礼物。但她说裤子太紧了,我去岛外应聘时,阿艾硬要把这条最贵的裤子给我穿上。她的渔民男友每次船靠岸,都会带来新鲜的虾和螃蟹。不用说,阿艾照例是吃得太多,不想吃,一定要看我一只只剥光那些虾和螃蟹。在鼓浪屿看的每一场电影,都是阿艾的男友买票。我和她坐在一排,她的男友坐在后排。

我白天在车间里,面对含有大量天那水和环己酮的劣质颜料,画那些没有生气的小公仔,给它们画上鼻子眼睛和嘴巴。阿艾说这样下去我的身体会不好。她总是在顾客多的时候,拍老板的马屁,老板高兴了,往往都会买来很不错的食材煲汤。阿艾一定要我多喝汤。

那时候的岛上,游客远没有后来那么多。岛上很多画家,做着各种与字画有关的生意,我是最底层的画工。我和阿艾常常穿着人字拖鞋,踢踢踏踏走过龙头路上的卤料店,走到笔山洞,又走回安海角。我们喜欢昏黄的暮色,在内厝澳支着摊子炸的海蜊煎面前,停住,买上两只,趁着烫呵着气,咬下一大口,真是香啊。我忘记了故乡、亲人,有那么点淡淡的忧愁,我还太小,不会过分放大这份忧愁,更不知如何排解。

我们常常漫无目的地散步,穿行在一些行人不至的小巷里,在某一棵热带树下坐下来。古老的宅院,不知晓是哪一国风格,只看到尖的屋顶,红的砖,透过栏杆,看得到院子里落叶层层,无人居住也无人清理。我们坐着唱歌。大声唱。阿艾的乐感特别好,嗓音很有特色,最喜欢唱那几句“在没有理想的土地上,住着一群陌生的人,不知道什么是笑,什么是眼泪,在内心的世界里,他们从来不关心别人”。我会跟着她轻轻唱和。

有时我们起得很早,从龙头路往郑成功雕塑方向,沿着海边跑步。偶尔我们跑回来时,会碰到写诗的舒婷。她全身遍布烟火气息。我们会跟在她身后慢慢小跑,看着她去龙头路的菜市场。我看着她在菜摊前,拿起一把空心菜看了看,又放下,后来买了一堆茼蒿菜。我也跟着把空心菜拿起又放下。我又看着她来到海产品的档口,从装花蛤的大盆子里,自己拿起漏勺,舀了一大勺花蛤,沥了沥水,剔掉几粒没有张嘴的死蛤,再让摊主过称。我听到她问摊主:几棍诡银?我失神地看着,她那一堆让我读得烂熟的诗句,猛然间像潮水一样向我涌来,在我的心头横冲直撞,我一步都动弹不得。直到阿艾把我拉走。

工厂没有订单的时候,我常常去鼓浪屿的轮渡边上摆地摊,带着咸味的海风扬起了我的裙摆,我热情地向各地游客兜售人字拖鞋或小工艺品。我也做过导游,举着小旗子,我大声喊,各位团友,跟着我把鼓浪屿最赞的风景看透。我学会了很多闽南话。我能带台湾的家庭团,我帮他们订票,去购买实惠的本地特产,带他们去吃正宗的沙茶面和面线糊。他们留通讯地址和电话给我,我还收到过台湾游客寄来的书,却并没有看完。阿艾常常鼓励我去岛外找工作。她怕我和她一样,困在岛上再也出不去。

我的整个青春都与故乡无关。一年又一年,我只在特定的一些日子里回到吴村,做蜻蜓点水般的停留。为了谋求更好的生计,我在一个又一个城市中奔走,留存下厚厚的票根,从南方到北方,我像一只不知疲倦的飞鸟,只要在飞,我都是快乐的。那曾是我生命里的春天,杂草丛生,又繁花似锦。

我晓得春天终会逝去。我慢慢开始怀念,稻穗扬花的时节,长河的水面上那白鹭掠过的光影。曾经载着两岸乡亲往来的旧船,早已经不知去向,新修建的长河大桥,连起三县交通。曾经的沙地都被政府征收,镇上的初中搬到了这里。我坐在娘家的后院里,能听到孩子们晨读的声音。当年教我的老师还没退休,我们相见,热烈地寒暄。我们说起吴村那个叫长生的学生,他当我们班长,我从没见过像他那样热爱读书的同学。下课就坐在位子上,拿着笔在书本上划划勾勾,有时半闭着眼,用笔顶着下巴,发一下呆,紧接着又想起什么似的,将笔从下巴移到书本,急急写上些什么。上课时,长生脖颈子微微仰着,眼睛随应着老师。有时老师丢出问题,全班也没有人举手,老师只得说:吴长生,你起来说说。长生这时便站起来,说首先怎样,然后怎样,或者因为怎样,所以怎样。

晨读是长生每天必做的功课。长河岸边家家户户的后院里,各种鸟的叫声都欢快得很,喜鹊喳喳地讨着人们的好,黄莺啾啾地脆叫着卖乖,偶尔也会有乌鸦呀哇一声,不怀好意地飞过……鸟儿们不知我们乡间人家的愁苦。田地里的收获交掉公粮,农业税,特产税,还有村里的统筹提留,再去掉农药化肥的开支,所剩太少。还得全靠女人们会当家,糟贱掉一丁点,怕是都难熬过那五荒六月。而像长生与我的家这样,有好几个哥哥,有嫂嫂进了门,又添了侄儿辈,家中有我们这些做不了农活的,读书简直就是一种罪。

母亲们天不亮就要去菜园,摘拣好一天三餐全家人需吃的菜蔬,翻过坝坡去到长河里洗。一手提着满篮子菜,另一只手提着更大一篮子脏衣衫。在长河里洗刷好,太阳还没有出来。母亲们托起沉酸的腰又急急赶回,准备一大家口早上的饭菜。吴村田与地都富足,富足的田地是需要劳力的。父兄与嫂子们都得在田地里忙着庄稼,而侄儿侄女们通常在清晨就开始啼哭。于是我们的母亲匆忙给饭菜安顿好,又得来哄抱起啼哭不安的幼儿,给他洗穿,喂他吃喝。这还不算,还有一大群牲畜也要饲喂……可我们却在清晨去了学校上早读。村里读书的孩子越来越少,在农忙时节,我会请假,帮着妈妈去河边洗菜洗衣,或者哄抱哭闹的侄儿侄女。

长生和那些鸟儿一样,从来不管这些,他星期天也杂在鸟的叫声里去到长河岸边背书:衔远山,吞长江,浩浩荡荡,横无际涯……边背边在长河边走着步,最后站在河边那最大的一块石跳上,对着长河水,将书卷握在手中,手靠在身后。昂着头用更顿挫的声调背着:至若春和景明,波澜不惊,上下天光,一碧万顷……而这时,有女人们来长河边洗衣。她们看着长生,以漠然的神态说一句:个书庸子。长生只不理,声调越发抑扬了:而或长烟一空,皓月千里,浮光跃金,静影沉壁,渔歌互答……

长生后来考上了县上的重点高中,这在我们吴村,是头一个的。然而长生的妈却为他的学费忧心。长生的大嫂头一个说分家,不分家这么多闲嘴,做死也怕是翻不了身。长生的二哥正谈着一个女孩,吵着要他的父亲给红砖瓦屋盖三间,女方家说还要打一房新式的家具。长生的三哥说,给多少学费让长生念书,也出一样多的钱给他出门跑江湖去。长生的父亲给水烟筒抽得呼噜呼噜响,吐出一长口浊气。

长生后来是念了高中的。可到底是没有考上大学,长生求他的父亲,想法子让他再复读一年。长生父亲拿水烟筒在鞋帮边敲了敲,叹了声,算了,门角处那根新扁担就是你的了。他的大嫂骂,我就说了嘛,吴家的坟山冒不出青烟,懒着身子死念书,养着公子哥十几年,还不是要拿起锄头挑粪桶。长生终究是没有用上那根新扁担,无论刮风下雨,他都要在清晨起来去长河岸边背书。长生就这样慢慢愚了,他赤着脚在稻田里疯跑,刚插下的秧苗,他拼着力去拔扯,成片地秧苗被他扯掉。长生的妈妈含着泪喂他吃药,把他锁进小脚屋。又抹干泪,去给乡亲的稻田里补插上秧苗。

长生后来死在长河里,就是他少年时背书的那块最大的石跳边上。不知他怎么弄开了小脚屋的门,药丸也吃得太多,整瓶都吃下去了。听乡亲们说,那天听到长生在河边背了一会子书,大家还笑说,书孬子若这样孬法,也不妨事的,怎料下了水呢。或是石跳经年后,青苔多了滑脚,不当心跌下去的?乡亲们心下也愧疚,早知这样,守一会,长生下水时拉一把,孬子也不得死啊。

这人世间的诸多无常,乡亲们除了彼此间谈论,也实在是无能为力。长河水仍是一如从前,轻轻慢慢。历历万乡,辗转南方北方,我晓得最终,只有故乡的魂灵才会时时予我护佑。清明时节,我喜欢去长河对岸的山上,看那些墓碑上熟悉的名字。荷花的碑前是一定要停留的,和她说说我们十五岁之前的事。长河两岸的植物们在春天开花,秋天会长出果实。冬天一定是会下雪的。下雪的时候,长河便会结冰。冰面并没有多厚。我记得幼年时曾在冬天掉落进长河里。跌破冰层的那一刻我觉得温暖极了,可被乡亲们拉起来的时候,我浑身冻得发麻发疼。我在长河岸边出生。我出生的时候,长河两岸鸟语花香。我很想能在长河岸边死去。我希望我的骨肉化为烟灰后,埋在长河对岸的山上,让我和亲人日夜相守,也与两岸的河田树木花鸟虫鱼,相伴相生,还复更迭……