金沙遗址祭祀区 九柱建筑基址方向初探

张 擎 朱章义 王 毅

张济同 杨震宇 汪克敏

金沙遗址发现于2001年,因其集中出土的大量象牙和数以千计的金、铜、玉、石等珍贵文物,而备受社会各界的广泛关注。通过十年的考古发掘,考古工作者认为金沙遗址是一处古蜀国时期的大型中心聚落遗址,面积约5平方公里。集中出土珍贵文物的区域,位于金沙遗址东南部的金沙村。考古工作者认为该区域应是一处专用的大型滨河祭祀场所,是当时古蜀国的一个祭祀中心,并称之为“祭祀区”。金沙遗址还有一个重要发现,就是在遗址东部黄忠村发现了大型建筑基址群,考古工作者认为它应与古蜀国最高统治阶层使用遗存相联系,称之为“大型建筑基址群”。金沙遗址祭祀区与大型建筑基址群隔磨底河南北对应,直线距离约778米。

2009年5月,中央电视台十频道选取金沙遗址作为日全食报道地点之一,国家天文台二部的有关人员随之来到了金沙遗址。他们在参观金沙遗址的过程中,对祭祀区九柱建筑基址的非正向走向(即不是正南北或正东西的走向)以及祭祀区出土的“太阳神鸟金饰”“青铜立人”“带柄有领铜璧形器”等文物产生了浓厚兴趣,并初步认为这些遗存应与太阳有关。随后,国家天文台和成都博物院、金沙遗址博物馆商定成立一个天文考古课题组,共同探讨金沙先民当时的天文学成就。九柱建筑基址的天文指向就是这个课题组的子课题之一。

一、九柱建筑基址的考古概况

图二: 九柱建筑基址 D8

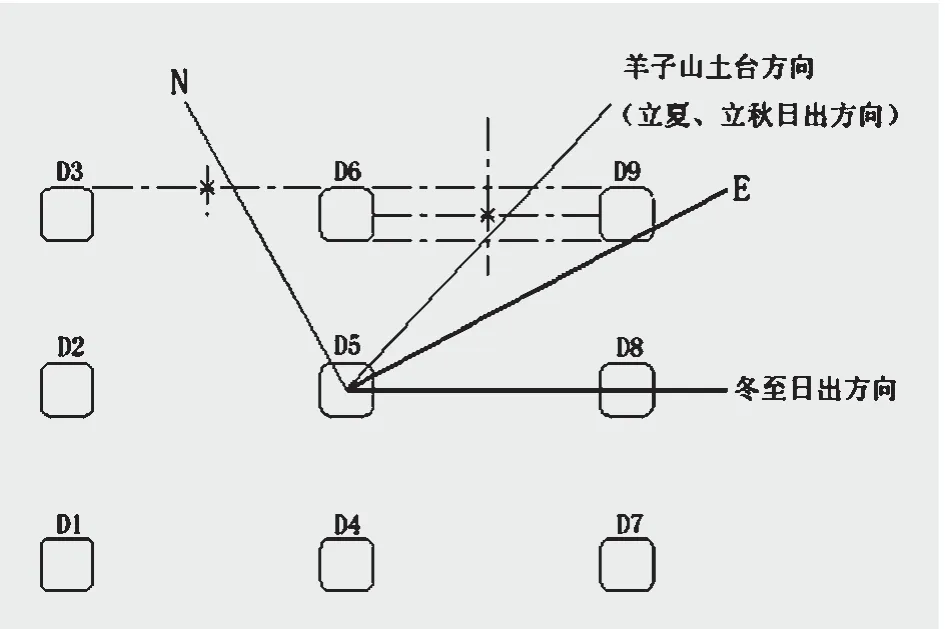

九柱建筑基址位于金沙遗址祭祀区的东部,编号为L18,开口于第7层下,分布在IT7904、7905、8003、8004、8005五个探坑内。九柱建筑基址是一处由9个呈“田”字形分布的柱洞构成的建筑遗存,其中7个柱坑及柱洞保存完整,另2个柱坑及柱洞被机械挖沟破坏,仅残存极小一部分。柱坑大体呈圆形或椭圆形,直径约1.2—1.7米。保存完好的7个柱洞大小基本一致,为圆角方形,边长约0.45米,深约1.3米。从残存的D6的底部来看,柱洞底部应铺有木板。9个柱洞的平面形制为十分规整的长方形,西北—东南向长6.15米,柱间距2.85米;西南—东北向宽4.35米,柱间距1.95米。经精确测量,建筑东南朝向真角为东偏南27.17°。(图一、二、三)九柱建筑基址的修建和使用时间均在金沙遗址祭祀区第二期之时,距今3000年前后。

图一 :九柱建筑基址

图 三:九柱建筑基址平面、剖面图

九柱建筑基址修建在一个由人工堆筑起来的黄土台的东部。黄土台呈西北—东南向条状分布,与其北面同时期的河流的方向一致。黄土台是用黄土堆筑而成,西南略高,东北略低(即靠近河岸方向的高,靠近河流方向的低)。西北—东南向最长约90米,西南—东北向最宽处约25米。堆积最厚的区域超过0.6米。

金沙遗址祭祀区迄今共出土6000余件金器、铜器、玉石器、象牙等珍贵文物;但金器、铜器、玉器在黄土台下的地层堆积中罕有发现,而在黄土台以上的地层堆积中突然大量出现。这充分说明修建黄土台在祭祀区约600年发展历程中是一个标志性事件。金沙遗址发掘者认为,黄土台是祭祀区第二期开始的标志。

二、九柱建筑基址的性质

九柱建筑基址是一座极其特殊的建筑,主要表现在以下四个方面:

其一,9根木柱均为圆角方柱,在整个金沙遗址发现的60余座建筑基址中具有唯一性;

其二,9根方柱的柱间距很小,其所围的空间十分有限,仅有26.8平方米,粗大的木柱与狭小的空间形成强烈反差,充分说明它与一般的房屋建筑是有重大区别的;

其三,9根方柱间没有基槽,而金沙遗址发现的其他房屋建筑中都有宽窄不一的基槽,在基槽内还有小柱洞,这是房屋墙壁的标志,因此这个建筑当与房屋无关;

其四,九柱建筑基址是金沙遗址祭祀区内唯一与建筑相关的遗存,其功用当与祭祀活动相关。

九柱建筑基址又是一座制作极其考究的建筑,像金沙遗址大型建筑基址群那样宏伟的建筑与之都是无法比拟的,主要表现在以下三个方面:

其一,9根方柱十分粗大,大小基本一致,边长0.45米,而大型建筑基址群的柱洞大小不一,直径较小,仅在0.2米左右;

其二,9根方柱间的同一方向的柱间距完全一致,并且短边柱间距是长边柱间距的2/3,而大型建筑基址群的柱间距是不一致的,有较大差异;

其三,九柱建筑基址修建在由人工堆筑起来的巨型黄土台的东南部,而大型建筑基址群也仅仅是在地面有薄薄的一层垫土而已。

这样一座特殊、制作又相当考究的建筑基址,其功用当是十分特殊的。因此,金沙遗址的考古发掘者认为该建筑遗存应是一座由9根方柱支撑的木构祭台,下面为方柱,方柱之上铺设木板,巫师站在木台之上主持祭祀活动。同时,不排除是9根图腾柱的可能性,是参与祭祀活动的人们的朝拜对象——不过,这种可能性很小。

图四:九柱建筑基址复原图(杨鸿勋绘)

三、九柱建筑基址方向的精确测量

九柱建筑基址的方向引起了天文学工作者的高度关注。为了提高所测方向的准确性,2010年3月18日和3月26日,成都文物考古研究所聘请国家测绘地理信息局第三大地测量队的专业测绘人员对该建筑基址的方向进行了精确测量。

此次测量的标准采用1980年西安坐标系、105度的中央子午线和1985年国家高程基准,测量的仪器设备为GPS和全站仪。在大地测量中,用罗盘测出的磁方位角、以“西安坐标系”为基准测出的坐标方位角及计算出的真方位角均从各自系统的北点起算,以顺时针方向计量角度。三种角度差的关系为:真北方向=坐标北方向+0.45°=磁北方向+1.58°。而天文学中计算出的真方位角,又是从南点起算,以顺时针方向计量角度,它与通过大地测量计算得出的真方位角存在着180°的系统差。为了避免不同系统角度引起的歧义及表述方便,我们统一采用通过大地测量计算得出的真方角系统,以东、西两个方向为基准进行表述。

为了提高测量的准确性,我们在建筑基址中布置了两条测线,“G101—G102线”和“G103—G104线”均为西北—东南向柱洞中心点连线。测量结果见表一。

表一:九柱建筑基址两条测线的方位角一览表

从表一中我们可以看出,两条测线所测出方位角略有差异。2010年5月14日,我们邀请了同仁到现场察看测线的布置情况。大家一致认为“G103—G104线”与柱洞的吻合情况更好,因此,我们选取该线所测的方位角值作为九柱建筑基址方向的标准方位角值。那么,九柱建筑基址东南朝向的真角为东偏南27.17°,并以此计算出其他方向的真角。见表二。

表二:九柱建筑基址四个朝向真方位角一览表

在九柱建筑基址的东北方向上,还有两个同时期的重要遗存——金沙遗址大型建筑基址群和羊子山土台(图五)。为了了解这两个遗存与九柱建筑基址之间在方向上有没有天文指向意义,我们也对此进行了测量。金沙遗址大型建筑基址群是由三组9座大型建筑基址构成,分布范围约10000平方米,测量点选择在三组建筑基址之间的中心位置;羊子山土台发掘于1956年,现已不存,其中心点是经过调查获取的。

图五:1956年成都羊子山土台遗址发掘现场

表三:三个重要建筑遗存之间的距离和方位角一览表

四、九柱建筑基址天文指向的计算

金沙遗址位于成都市区西北部,地处北半球北回归线之北,九柱建筑基址所在地的经纬度为:北纬30°41′01″,即30.6836°;东经104°00′41″,即104.0114°。因此,对于金沙先民来讲,正午时太阳只能出现在南面;至于太阳每天升落之时的方位角,则与当地地理纬度、黄赤交角、每日太阳的赤道坐标有关,需要计算得出。

金沙遗址出土的文物中没有任何文字能供人们参考,因此,要研究九柱建筑基址的方向与太阳的关系,选择特殊时点上的太阳,以减少研究的盲目性是十分必要的。根据古人的祭日习俗,特殊时点上的太阳方位应该与太阳在当地地平面升落之时的方位角有关。因九柱建筑基址是西北—东南向的长方形,并参考古人对特殊时点的重视程度,我们首先选择了冬至、立春这两个时点,来考察该建筑所在地日出日落方位角;同时,因其东北方向上又有同时期非常重要的金沙遗址大型建筑基址群和羊子山土台等重要遗存,我们又对立夏、夏至、立秋、立冬这四个时点的日出日落方位角进行了考察。(春分、秋分这两个时点也很重要,但此时太阳正东升、正西落,明显不在我们考察的方位上,故没有进行考察。)

(一)3000年来黄赤交角的变化

黄赤交角是计算日出方位角公式中的一个参数,因此有必要对黄赤交角这个概念作一个简要说明。在天文学中,将地球绕日公转的轨道平面(也就是太阳周年视运动的轨道平面)称为黄道面,将地球自转的轨道平面叫做赤道面。两个平面并不重合,而是形成了一个夹角,这就是黄赤交角。黄赤交角的大小,限定了太阳在周年视运动中极南、极北的界限,这就是地球上的南、北回归线。黄赤交角比较稳定。目前人们通常认为这个夹角在23.5°左右。但由于日、月、行星对地球的引力的共同影响,黄赤交角一直处于极其缓慢的变化中。

九柱建筑基址修建于公元前1000年左右,距今已有3000年了,黄赤交角的变化经过3000年的累积,必定会影响到计算的精确度,因此,计算出公元前1000年的黄赤交角是十分必要的。计算远古时代的黄赤交角有一个适用的公式:(23°26′21.448″ -4680.93″U-1.55″U2+1999.25″U3-51.38″U4-249.67″U5-39.05″U6+7.12″U7+27.87″U8+5.79″U9+2.45″U10)/3600

公式中唯一的变量U是以万年为单位,九柱建筑基址修建于大约3000年前,U就是-0.3;第一项23°26′21.448″是现代(公元2000.0年)的黄赤交角值,即23.4393°;其他都是常量。

计算结果,公元前1000年的黄赤交角为23°48′51.84″,即23.8144°。它比现代的黄赤交角大了0.3751°。

(二)九柱建筑基址所在地日出日落方位角的计算

我们以冬至为例(冬至,即太阳周年视运动达到极南点之时),来计算九柱建筑基址所在地公元前1000年之时的日出日落方位角。

在天文学中,可以用不同的坐标系统来表述太阳的位置。根据已知条件,利用球面三角的坐标变换公式,就可以求出冬至日出方位角。设A为九柱建筑基址所在地冬至日出方位角,方程组如下:

上面方程组中有五个变量。其中A、Z是太阳地平坐标的两个值,分别为方位角和天顶距。t、σ是太阳赤道坐标的两个值,分别为时角和赤纬。φ是金沙遗址九柱建筑基址所在地的地理纬度。

这五个变量中,有三个是已知条件:

1.冬至日,太阳直射南回归线,太阳的赤纬值为负的黄赤交角。前面我们已经计算出了金沙遗址时期(距今约3000年)的黄赤交角值为23.8144°,得出太阳赤纬值σ= -23.8144°;

将转基因烟草叶片用100 mol/L 的eBL处理10 h。提取BnBZL2蛋白,将20 mg蛋白加到12%的SDS-PAGE上进行分离,并转移至硝酸纤维素膜(100 mA,1 h)。将硝酸纤维素膜在含有1% BSA的PEB缓冲液中封闭处理1 h,然后用抗GFP抗体(Santa cruz biotechnology)探测碱性磷酸酶标记的二抗。15 min后加入底物BCIP/NBT(Invitrogen),停止反应后进行观察。

2.日出时,太阳在地平方向,它的天顶距Z= 90.0°;

3.九柱建筑基址所在地的地理纬度φ= 30.6836°。

将已知条件代入①②式中,计算得出冬至日出方位角为:A = -61.9977° = -62.00°

这是天文学上的真方位角,要换算成由大地测量计算得出的真方角系统,因此:

九柱建筑基址所在地冬至日出方位角 = 90.0° -62.00°=28.00°= 东偏南 28.00°

即九柱建筑基址所在地3000年前冬至日出方位角是东偏南28.00°,现在此地冬至日出方位角是27.55°,两者相差0.45°,说明黄赤交角的变化对日出方位角是有一定影响的。由于对称关系,此地3000年前冬至日落方向则为西偏南28.00°。

以同样的方法,我们可以得到此地3000年前立春日出、日落方位角。同时,我们依据天文学中时点方向的耦合性,就可以求出其他时点的日出、日落方位角,见表四。

表四:九柱建筑基址所在地公元前1000年六个特殊时点日出日落方位角一览表

(三)九柱建筑基址的天文指向

综合观看表二至表四,可看到以下四组相互吻合的数据,见表五。

表五:九柱建筑基址的朝向与特殊时点日出日落方位角对照表

立夏日出方向 东偏北19.39°3九柱建筑基址—羊子山土台东偏北19.31°立秋日出方向 东偏北19.39°立冬日落方向 西偏南19.39°4羊子山土台—九柱建筑基址西偏南19.31°立春日落方向 西偏南19.39°

1.九柱建筑基址东南朝向的方位角为东偏南27.02°,而冬至日出方位角为东偏南28.00°,两者相差0.98°,基本一致。依据天文学中时点方向的耦合性,九柱建筑基址的西北朝向则是夏至日落方向。

图六:九柱建筑基址天文指向图

2.从九柱建筑基址眺视羊子山土台的方向(图六),方位角为东偏北19.31°;而立夏、立秋的日出方位角为东偏北19.39°,两者相差0.08°,几乎完全一致。同样依据天文学中时点方向的耦合性,从羊子山土台眺视九柱建筑基址的方向,则是立冬、立春的日落方向。

3.九柱建筑基址的东北、西南这两个朝向与日出、日落方位角无关。

4.九柱建筑基址与金沙遗址大型建筑基址群之间的方向与日出、日落方位角无关。

五、金沙先民已认识到太阳周年视运动中的“四时”和“四立”

(一)金沙先民已认识到“四时”

九柱建筑基址东南朝向与冬至日出方向基本一致,由此可以推知金沙先民已认识到太阳周年视运动中的“四时”(春分、夏至、秋分、冬至四个关键时点)。

前文中,我们已对九柱建筑基址的特殊性、制作的考究性作了深入分析,并指出九柱建筑基址是一座规格极高的木构祭台,杨鸿勋先生更称之为“古蜀大社”,其地位之高,是其他任何建筑所无法比拟的;因此,其东南朝向与冬至日出方向完全吻合,就决不是一个偶然现象,应是金沙先民有意为之。金沙先民在修建这个祭祀建筑之时就已充分考虑到冬至日出方向,并把这个方向运用到该建筑之中;同时又很好地结合了当地河流由西北流向东南等地理环境因素,最终造就了一个在方向上契合得十分完美的建筑。一切都是巧夺天工,宛若天成。既然金沙先民已经掌握了冬至日出方向,那么,他们也应认识到了夏至、春分、秋分之时的日出和日落方向。据此,可以肯定,金沙先民已经掌握了太阳周年视运动中的“四时”。

(二)金沙先民已认识到“四立”

从九柱建筑基址眺视羊子山土台的方向,与立夏、立秋的日出方向相吻合,由此可以推知,金沙先民已完全认识到了太阳周年视运动中的“四立”(立春、立夏、立秋、立冬四个关键时点)。

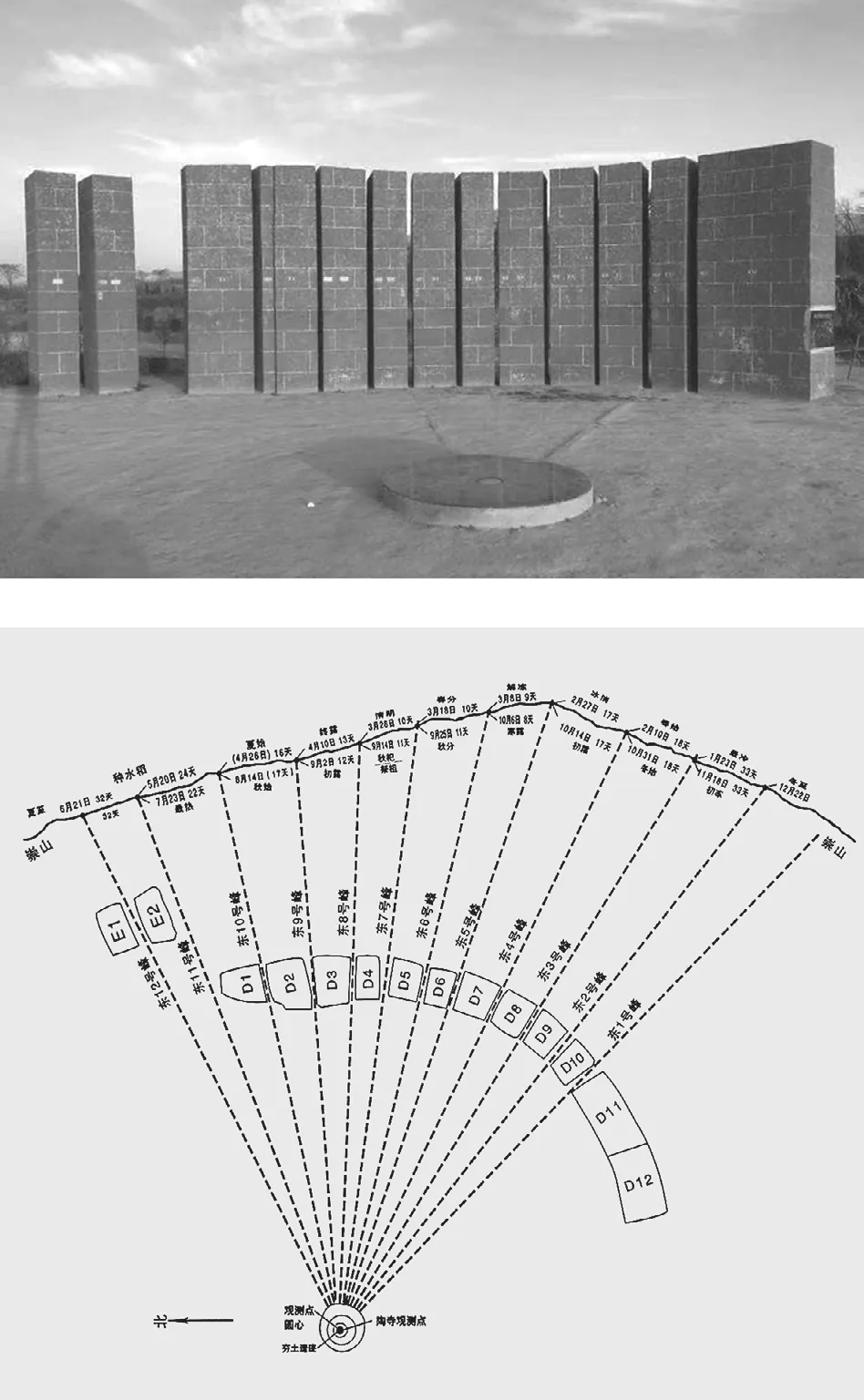

羊子山土台位于九柱建筑基址东北部8329米处,是一座呈三层“回”字形的方形土台,底边长103.6米,通高12米。(图七)羊子山土台是一座规模宏大、形态规整、结构特殊、修建考究的大型祭坛。它与九柱建筑基址一样,属规格极高的祭祀建筑。依据羊子山土台下出土的陶器和石饼形器的形态特征,我们认为羊子山土台修建于金沙遗址祭祀区第一期之时,较九柱建筑基址的修建时间略早。

图七:成都羊子山土台复原图及结构示意图(选自段渝《四川通史》卷一《先秦》)

既然羊子山土台和九柱建筑基址都是极其重要的祭祀建筑,那么从九柱建筑基址眺视羊子山土台的方向,与立夏和立秋的日出方向相一致,就不应该是偶然的。羊子山土台修建在前,九柱建筑基址修建在后,因此,应是金沙先民在修建九柱建筑基址之时,就充分考虑了眺视羊子山土台方向与这两个重要时点日出方向的对应关系。既然金沙先民认识到了立夏、立秋的日出方向,那么对于立夏、立秋的日落方向,立冬、立春的日出日落方向的认识就是无庸置疑的。因此,我们认为金沙先民已经认识到了太阳周年视运动中的“四立”。

上述分析与我们对金沙遗址出土的“太阳神鸟金饰”“青铜立人”“带柄有领铜璧形器”等三件文物的分析结果是一致的。这三件文物与九柱建筑基址为同一时期遗存,其图案或造型与太阳、月亮有关。通过对这三件文物的分析,我们认为金沙先民已经有了一个要素齐备、概念完整的阴阳合历,包括太阳日的概念——太阳的“周日视运动”;“回归年”的概念——太阳的“周年视运动”;“回归年”中的“四时”和长度以及协调年、月关系的置闰法则等概念,并确定冬至为“岁首”。

因此,我们有理由认为,金沙先民对太阳的周日视运动和周年视运动规律达到了较高的认知程度。

六、九柱建筑基址朝向内涵的分析

(一)九柱建筑基址与其所在地的地势、河流方向一致

九柱建筑基址呈西北—东南向,与成都平原由西北向东南微倾的地势是一致的。成都平原是由发源于川西北高原的岷江、沱江(绵远河、石亭江、湔江)及其支流冲积而成,地势平坦,由西北向东南微倾,平均坡度仅3‰~10‰,地表相对高差都在20米以下。成都平原上的河流也多呈西北—东南走向,由河流冲刷而遗留下的垄岗状台地亦多呈西北东南向。

九柱建筑基址呈西北—东南向,与其北侧的河流的流向是一致的。九柱建筑基址所在的祭祀区就坐落于一条西北—东南向的古河流的南侧,祭祀遗存分布在河滩地、岸坡和河岸的台地上。如果以考古发掘所复原的河岸线为基准,河流朝东南流,其真角则约为东偏南25°。从表二中,我们可以看到九柱建筑基址东南朝向真角为东偏南27.02°,与其北侧同时期的古河流的流向是基本一致的。

(二)九柱建筑基址四个朝向的内涵

九柱建筑基址为西北—东南向的长方形,理论上有四个朝向:西北、东北、东南、西南,是否每一个朝向都有深刻的内涵或重要意义呢?下面,我们就从九柱建筑基址本身和祭祀区出土的祭祀遗物入手,来分析这四个朝向的内涵。

从巫师举行祭祀仪式的角度来看,九柱建筑基址的朝向有两种可能性最大:一是九柱建筑基址的西北面是黄土堆筑起来的大片空地,非常适合大批参加祭祀的民众或一般巫师跪坐在这里。如果巫师面向东南举行祭祀日神或其他祭祀活动,那么民众就既能看到日出,又能看到巫师在九柱建筑基址上所做的各种祭祀仪式。这样的场景是比较合理的。二是九柱建筑基址西南面是河岸,较为平整,同样适合大批参与祭祀的民众或一般巫师跪坐在这里。如果巫师面向河流举行祭祀水神或其他祭祀活动,也是一种非常合理的场景。

从九柱建筑基址与河流的关系来看,其东北朝向正面对河流,与巫师面对河流举行祭祀仪式相符。从九柱建筑基址与太阳的关系看,其东南朝向是冬至日出方向,两者契合得也很好。

杨鸿勋先生复原的“古蜀大社”,“从西南入”,其上下走廊在西南面,因而巫师在举行祭祀仪式时应该是面向河流,朝向东北。

祭祀区出土的很多与太阳相关的遗物表明金沙先民对太阳是非常崇拜的。如果是日出时祭祀太阳神,则与九柱建筑基址东南朝向相关联。祭祀区出土的大量象牙,应与祭祀水神有关。江玉祥先生等认为,象牙具有镇杀水中精怪的作用。祭祀区还出土了两件平行四边形玉器,其上均刻划有跪坐人像肩扛象牙进行祭祀活动的场景。当然,金沙先民在进行其他很多祭祀活动时,也会选择面向河流进行祭祀。因此,面向河流举行祭祀水神等祭祀活动,就与九柱建筑基址的东北朝向相关联。

古蜀人的祖先来自川西北高原地区,这一点已为学界普遍认同,九柱建筑基址与此相关联的方向则是西北朝向。祭祀区的西北部约50千米处,就是连绵的群山(龙门山脉和邛崃山脉)。如果是祭祀一些神山,九柱建筑基址与此相关联的方向也是西北朝向。

从以上的分析可知,九柱建筑基址的西北朝向和参与祭祀的民众跪坐的场地、祭祀祖先神、祭祀神山等相关联;东北朝向和祭祀水神或其他祭祀活动相关联;东南朝向和祭祀日神等相关联;西南朝向和参与祭祀的民众跪坐的场地等相关联。这就是说,对金沙先民来讲,九柱建筑基址的西北、东北、东南、西南四个朝向都与祭祀活动相关,其中西北、东北、东南三个朝向与祭祀对象有关。

(三)九柱建筑基址的“主题”方向

九柱建筑基址的四个朝向都与祭祀活动相关,但哪一个朝向是最为重要的呢?也就是我们要探讨的“主题”方向。“主题”方向的确定关乎到金沙先民对哪种祭祀活动最为重视,关乎到金沙先民对自然界的认识。金沙遗址祭祀区发现的祭祀遗迹和出土的祭祀遗物表明,金沙先民对于日、月等天体神,山川等自然神,鸟、虎、蛇等动物神以及祖先神等都非常崇拜,当然这些神祇也是金沙先民的祭拜对象和祭祀内容。杨鸿勋教授将九柱建筑基址解读为“古蜀大社”,从另一个角度阐明了九柱建筑基址应该具有诸多祭祀功能。在诸多祭祀活动中,我们认为,九柱建筑基址的“主题”方向是东南朝向,朝向冬至日出方向,理由如下:

其一,金沙先民在修建九柱建筑基址时,充分考虑了建筑的方向性。如前所述,九柱建筑基址东南朝向与冬至日出方向相吻合,不是偶然现象,而是金沙先民有意有之。

其二,金沙先民在修建九柱建筑基址时,充分考虑了建筑在祭祀区中的位置。九柱建筑基址位于祭祀区东南端,可能与两大因素相关:一是与祭日相关,如果在冬至日出之时举行祭祀太阳的活动,主持祭祀仪式的巫师站在高高的建筑之上,参与祭祀活动的人们跪坐在建筑西北面的大片空地上,这样祭祀参与者既能看到巫师,也能看到冬至日出,这是一幅十分美妙且极为合理的画卷。二是与羊子山土台的对应关系相关,由此眺视羊子山土台,其方向恰与立夏、立秋的日出方向相吻合。如果把九柱建筑基址置于祭祀区中部或西部,都无法达到这两种效果。

其三,太阳神是金沙先民的至高神。远古先民将日月星辰的运行、风雨雷电的变化,以及冷暖寒暑对农业、畜牧业的影响,都视为是上天对人事的安排,并对此充满敬畏。太阳神就是上天的代表,它决定了人间的一切。人间的统治者只有得到“天命”、代表“天”行事,才能使民众畏惧和服从,才能维持他的统治。因此,祭祀日神就成为“君权神授”“天命所归”最重要、最直接的手段和方法。实际上,其他祭祀活动也是在得到“天命”的巫师的带领下才能完成。金沙遗址祭祀区出土的“太阳神鸟金饰”“青铜立人”“带柄有领铜璧形器”等文物充分揭示了金沙先民对太阳的无限崇拜;特别是那件被认为是巫师形象的青铜立人,头戴一顶太阳冠,凸显出太阳神的至高地位。(图八)

图八:太阳冠青铜立人像(选自《金沙淘珍——成都市金沙遗址出土文物》)

其四,冬至是万物复苏的开始,是制定历法、决定农时的首要关键时点。依据植物考古成果,成都平原地区早在距今4500年时就已经开始种植水稻、粟等农作物了。经过1000多年的发展,到了金沙遗址时期,农业生产已较为发达,以水稻种植为主,旱地作物粟的比重很低。在以农业为主的社会形态中,农时决定着收获,从而催生着历法的产生与完善。而历法的完善,实际上是人们对太阳运行规律的认识越来越精确的结果。冬至是太阳运行规律中的关键时点。金沙先民认识到了冬至,也就认识到了一个“回归年”的长度,从而为其完备的历法奠定了坚实的基础。冬至是万物复苏的开始,在中国古代,往往又被当作一年的开始。《华阳国志·蜀志》载:“后有王曰杜宇,教民务农,一号杜主……巴亦化其教而力务农,迄今巴、蜀民农时先祀杜主君”。杜宇,许多学者认为可能是金沙遗址时期的蜀王,其“教民务农”实际就是颁布历法,决定农时。因此,一部较为完备的历法为金沙先民所掌握,是很有可能的。

君承授天命,颁布历法、决定农时,悠悠万事,唯此为大。《尚书·尧典》在叙述尧的政绩时,先述“钦若昊天,历像日月星辰,敬授民时”,这也说明了历法的重要性。冬至是太阳运行规律中的关键时点,也是制定和完善历法的关键时点。九柱建筑基址作为一处极其重要的祭祀建筑,其东南朝向与冬至日出方向恰好吻合,充分说明冬至这一时点在金沙先民心目中的重要地位。因此,我们认为,九柱建筑基址的“主题”方向是东南朝向,其承载的最主要功能是祭祀日神、承授天命。

七、九柱建筑基址天文指向的意义

在中国古代的历法体系中,确定回归年的长度、决定回归年的起算时刻是非常重要的。而它们又依赖于对太阳在“周年视运动”中的四个重要时点:春分、夏至、秋分和冬至的测定。

反映“四时”概念的考古遗存,最早的当属濮阳西水坡45号墓,距今已约6000年。冯时研究员在分析墓葬中的苍龙、白虎图像(图九)和三个殉葬儿童的埋葬方位及墓室的形状后,认为当时的古人已有四时的概念。但是,“四时”概念的产生是需要长期观测资料的积累的,体现古人对太阳运行时点进行实时观测的第一个考古实例发现于山西陶寺遗址。

图九:1987一1988年在濮阳西水坡出土仰韶文化时期的蚌砌龙虎图案

图十:陶寺观象台(上图)及观象台复原观测系统平面示意图

2003年,中国社会科学院考古研究所山西队在陶寺遗址发掘出了大型建筑基址ⅡFJT1,其主体是由夯土观测点遗迹和呈弧形分布的夯土柱缝遗迹构成,距今约4100年。发掘者认为该建筑基址是天文观象台(图十),并对此进行了两年73次的实地模拟观测,证实通过该建筑基址的12道柱缝可观测确定冬至—夏至—冬至一个太阳回归年的20个时点。陶寺遗址天文观象台的发现彻底打破了过去只能从文献到文献,或只能通过大量的文献分析间接地证明地下文物具有四时概念的研究方法。作为目前中国发现最早的观测太阳运行时点的遗迹,它在天文考古和天文学史方面的意义怎么强调都不为过。中国科学院院士席泽宗说,“以往我们的天文考古研究主要是研究与天文有关的出土文物,缺乏西方那样对史前天文遗址的研究。陶寺天文观测遗迹的发现,是中国考古天文学的真正开端。”

金沙遗址九柱建筑基址当属第二个考古实例。该建筑基址结构总体来说较为简单,其 “主题”方向也非常明确:东南朝向冬至日出方向。因此,由九柱建筑基址及其同时期出土的文物共同揭示出的金沙先民已有太阳周年视运动中的“四时”概念则更易被人们认同。所以我们认为,九柱建筑基址是中国上古时期先民掌握太阳运行规律,创建历法(观测太阳周年视运动中的四时)的明确例证,是对中国五千年灿烂的文明史,尤其在文献记载的缺失下研究中国古代天文学水平所达到的高度的有力证明。

[1]成都市文物考古研究所、北京大学考古文博院:《金沙淘珍》,文物出版社2002年版。成都市文物考古研究所:《成都金沙遗址的发现与发掘》,《考古》2002年第7期。

[2]祭祀区前后延续了约600年的时间,约始于公元前13世纪,终于前7世纪。考古工作者将祭祀区的发展历程分为三个时期:第一期的祭祀用品以象牙、石器为主,其他还有一些木器、陶器和极少量的玉器;时代约公元前13世纪~公元前11世纪。第二期的祭祀用品以铜器、玉器、金器为主,还有一些陶器;第一期大量使用的象牙仍被广泛使用,但石器和漆木器则很少见到;时代约公元前11世纪~公元前9世纪。第三期的祭祀用品的特点是大量使用野猪獠牙、鹿角、美石和陶器,还流行用龟甲占卜;第二期大量使用的铜器、玉器、象牙的数量骤减,金器基本不见;时代约公元前9世纪~公元前7世纪。

[3]杨鸿勋:《古蜀大社(明堂·昆仑)考》,《文物》待刊。

[4]四川省文物管理委员会:《成都羊子山土台遗址清理简报》,《考古学报》1957年第4期。

[5]四川省文物管理委员会:《成都羊子山土台遗址清理简报》,《考古学报》1957年第4期;林向:《羊子山建筑遗址新考》,《四川文物》1988年第5期;孙华:《羊子山土台考》,《四川文物》1993年第1期;江章华、李明斌:《古国寻踪——三星堆文化的兴起及其影响》,巴蜀书社2002年版,第208—215页;张擎:《古蜀文明》,巴蜀书社2009年版,第100—102页。

[6][12]中国国家天文台、成都博物院:《金沙先民对历法的认识》,《考古》待刊。

[7]江玉祥:《广汉三星堆遗址出土的象牙》,《三星堆与巴蜀文化》,巴蜀书社1993年版,第202页。

[8]张擎:《金沙遗址出土两件文物介绍》,《南方物》2007年第2期。

[9]孙华、苏宋誉:《神秘的王国——对三星堆文明的初步理解和解释》,巴蜀书社2003年版,第279—330页;江玉祥:《广汉三星堆遗址出土的象牙》,《三星堆与巴蜀文化》,巴蜀书社1993年版,第202页;张擎:《古蜀文明》第100—118页。

[10]孙华、苏宋誉:《神秘的王国—对三星堆文明的初步理解和解释》,第279—330页。

[11]姜铭、赵德云、黄伟、赵志军:《成都市城乡一体化工程金牛区5号C地点考古发掘出土植物遗存分析报告》,待刊。

[13]冯时:《中国天文考古学》,中国社会科学出版社2007年版,第376—388页。

[14]中国社会科学院考古研究所山西队:《山西襄汾陶寺中期城址建筑ⅡFJT1基址2004—2005年发掘简报》,《考古》2007年第4期。

[15]中国社会科学院考古研究所山西队:《陶寺中期小城大型建筑基址ⅡFJT1实地模拟观测报告》,《古代文明研究通讯》总第29期,2006年。

[16]江晓原、陈晓中等:《山西襄汾陶寺城址天文观测遗迹功能讨论》,《考古》2006年第11期。