民国时期交通博物馆史事考

刘 迪

当代研究者回溯民国时期博物馆时,总不禁带有一种历史的滤镜,在中国博物馆发展的阶段论中,将其界划为“初步发展”[1],这似乎已然成为一种对民国时期博物馆的基础性认知。而其背后的学术支撑犹尚薄弱。“毫无疑问,民国时期的博物馆研究要从一个个具体的博物馆发生发展过程来入手进行研究”[2],重建民国时期博物馆的整体观仍需从具体而微的研究起步。

交通博物馆作为民国时期成立最早的公立博物馆之一,被当代研究者多有提及,主要来自三个领域:中国博物馆史[3]、中国交通史与交通教育史[4]、北京史迹[5]。但总体上或是语焉不详,或是多有讹误,如曾昭燏称“(民国)二年(1913年),交通部于北平创办交通大学北平铁道管理学院博物馆,是为国家博物院之开始”[6],宋伯胤称高等院校博物馆“最早建成的是交通大学北京铁道管理学院博物馆(1913)”[7],均混淆其发展阶段。对交通博物馆基本历史面貌的厘清,作为个案将有助于民国博物馆史研究的推进。同时,交通博物馆见证并表征中国近代科技发展历程,对其再认识也具有科技史的意义。

一、交通博物馆的历史沿革

(一) 筹建时期

民国肇造,教育部于1912年7月在国子监旧署筹设历史博物馆[8],开公立博物馆之先河。民国初年,虽教育部专掌博物馆之修建事项[9],但交通部也早已将博物馆建设纳入规划。8月19日袁世凯公布《交通部官制》,其中第六条第二款便是“关于交通博物馆事项”[10]。

交通博物馆筹备之初,附属于交通部总务厅,按其内容分为路政、邮政、电政、航政四门,各门分头筹备,期以一年成立[11]289。筹备期间,统由次长督促进行,原计划各门置主任1人[11]290。几经权衡,以铁路最为重要,因此从铁路(路政门)入手[12]290。其筹设有着较为具体而丰富的目的:(一)使国人鉴于事实,并比较铁路未兴时之交通状态,而悟铁路之重要;(二)供全国人之观览,以增进铁路上之普通智识;(三)供铁路学习界之实验,以增益其观摩;(四)供铁路事业界之参观,以砥砺其熟练;(五)比较各路器械材料之优劣,以资改良;(六)搜罗各国新模范,以资摹效;(七)表示各路制度习惯之异同,以为统一之预备;(八)表示铁路用品之众多,以诱起本国之商业;(九)表示本国能用之材料,以诱起本国之工业;(十)表示交通之便捷,以诱起国民之旅行心;(十一)表示各物品之名称,以助画一名词之速于通行[12]290-291。

1913年7月9日颁布《交通博物馆筹备大纲》[11]289-290,7月14日委任署技正华南圭为路政门主任[13],颁布《交通部交通博物馆筹备处细则(路政门)》,下设总务、图算、装置三课[14]72,具体事务涉及:调查本国各铁路之事物;搜罗并准备各铁路应陈列之事物;搜罗并准备雏形、图画、表线统计及历史;向外国征索雏形[14]73。

并未专门修建馆舍,而是借用交通传习所为其筹备场所。预计开办费2万元[12]290。

(二) 隶属交通部时期

1914年秋,交通博物馆路政门在北京府右街李阁老胡同交通传习所成立,并正式对外开放。

1. 归属部门的变化

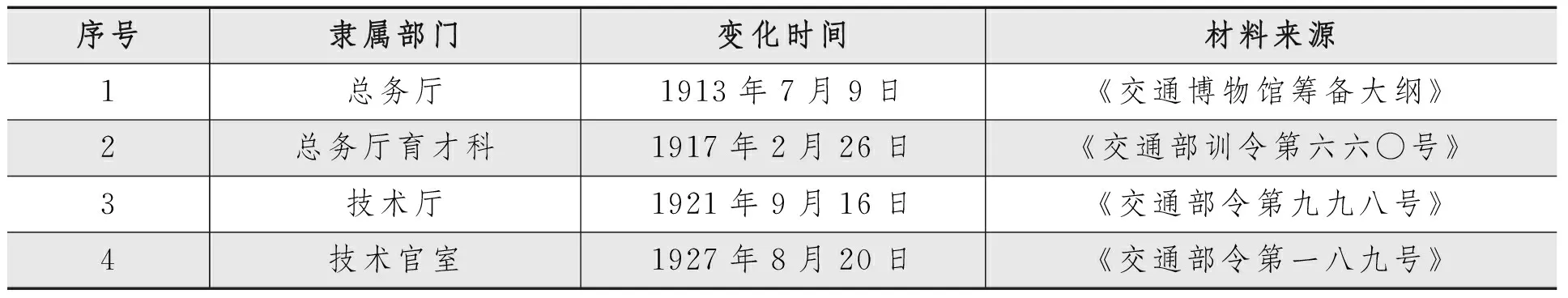

在交通部内,其具体归属部门几经变换(见表1)。

表1 交通博物馆归属部门的变化

交通部作为主管部门十分注重对交通博物馆的监管,多次以训令、指令形式要求该博物馆呈报“每月参观人数”[15]“添置物品、人员进退,以及每月经过一切事件”[16],并要求其将陈列物品“分别造册呈部备核”[17]。

2. 制度建设

第一,内设机构演变。交通博物馆筹建时设总务、图算、装置三课。随着博物馆正式运营,机构设置更趋向于博物馆运营的现实需求,按业务内容分设陈列股、编查股、总务股[18]。机构设置与博物馆基本职能相匹配,保证了博物馆的正常运行。

第二,规章建制。1915年起,该博物馆建立并逐渐完善相关规章制度,包括《交通博物馆章程》《交通博物馆入览守则》[19]55-56《交通博物馆铁路门守护守则》[20]《交通部交通博物馆办事简章》[21]《交通博物馆征集陈列物品守则》[22]。其中最为核心的《交通博物馆章程》经历三次修订。

第三,编制变化。1915年时,设馆长1人,设股长1人,股员若干人,此外还设书记若干人、工匠若干名、守护生若干名[23]。1917年2月,交通博物馆由总务厅育才科接管,“原设之馆员等应即裁并”[24],从此不另设专员,育才科科长兼充该馆馆长,由馆长在本科职员中指定驻馆办事员及轮流值日员[21]。1920年时,交通博物馆又恢复相对独立的建制,设馆长一人,由交通总长派任,总理该馆一切事务;设股长3人,股员10至15人,均在交通部各机关职员中遴选[18]3。1922年时,在前期基础上,增设副馆长1人,由交通总长派任,辅助馆长处理事务[25]。由职位及人员数量,该馆规模可见一斑。同时,因隶属交通部之便利,在交通部内广泛灵活调用、利用人力资源。

3. 扩建的计划

交通博物馆建馆之初,“因款巨难筹未能四政并举”[26],权且先设铁路门,规划电务、邮务、航务依次成立。交通部顾问中山龙次、日本递信省博物馆樋畑正太郎等关于交通博物馆的扩建均给出建议。两人建议中均提到采用辅助展品增强展览的视觉化和趣味性,中山强调“应陈列表示中国发达状况之统计(此项统计应以陈列富有兴味之图画为宜)”[27]1-4;樋畑则建议航政门采用“造船顺序模型”、邮政门采用“送信人、分信人暨其他有关现业人物偶像”[28]。1919年交通博物馆向交通部提出“请添设邮电航三股,并分派各股主任”[26],“路政司技正韦以黻、邮政司技士谢式瑾、电政司副科长王荫承、航政司佥事张铸分充四股主任,修葺馆舍,蒐集邮电航出品,次第陈列”,但“进行未久又归停顿”[29],从20世纪20年代交通博物馆的情形来看,仍以路政门的展示为主。

建齐四门的设想虽最终未能实现,但交通博物馆在发展中规模不断壮大,1916年因借用交通传习所之旧屋,不敷分布,乃迁入南面旧屋,另辟新门,以图稍得宽敞[30]3-4。

(三) 隶属交通大学北平铁道管理学院时期

1928年6月,北洋政府彻底覆灭,南京国民政府开始统治中国;7月,南京交通部电令改北京交通大学为第三交通大学,后更名为交通大学交通管理分院,“前交部育才科旧址,及交通博物馆,悉划归本院范围之内”[31];11月,铁道部成立,交通大学划归铁道部管辖。1929年2月,铁道部训令将其更名为“交通大学北平交通管理学院”;7月又改为交通大学北平铁道管理学院。交通博物馆在1928年底由交通部属博物馆转变为一所高校博物馆,1929年交通博物馆已有专项搜集费,但被移作“交通管理学院购置仪器之用”[32]。

这一阶段博物馆两个名称并行,一是延续交通博物馆之称谓,一是被称为“交通大学北平铁道管理学院博物馆”,前者见于交通大学北平铁道管理学院学生的回忆文章等[33],后者见于编成于1936年的《中国博物馆一览》[34]。

1929年,学校拟在原来基础上创设铁路博物馆[35]1,后经长时间的藏品充实,1934年9月10日学校发布通告:“本馆陈列各项机件、模型现已整理完毕……兹定于本月十日(星期一)开放”[36]。

1935年,学校因博物馆馆舍“均系旧式房屋,加以改建,不合应用”,“为谋该校学生实习及引起关心交通事业人士之兴趣起见,筹得一部分经费,从事重建”[37]。在新馆建设过程中,“为便利本院各班学生随时研究博物起见,特设博物馆研究室”[38]。1936年11月新建筑落成[39]。

这一时期,人员配备较隶属交通部时大幅减少,设主任1人,事务员2人[34]。

1937年7月7日,卢沟桥事变爆发,29日北平失陷。学校一度陷于停顿状态,后学校几经分合、迁址,博物馆亦不复存在。

二、交通博物馆的藏品征集与积累

(一) 隶属交通部时期的藏品情况

“馆中筹备之始,先从事于征集。在赴各路考察、与各局往返商酌后,确定配合路政门陈列所需,藏品征集围绕四个方面:一工务,二机务,三车务,四图籍仪器”[30]1。

到1917年,陈列品数量已达3000余件[30]1。藏品可分为以下三类:第一,模型。如铁路模型、各路桥梁模型、水底工程气箱模型、互锁机关模型等。在考察过程中,华南圭发现京奉路之唐山、山海关两厂制工匠均有闲暇,请该路代制模型,以增博物馆之陈列品[40]。第二,图表。汇集各路图籍,并“制各路路线纵切图,及各路里数资本车辆各项统计表”[30]1。第三,实物。如中国第一机车之真体、各种型式之桥梁及管阀等。

1921年2月17日,正式颁布《交通博物馆征集陈列物品规则》,共12条,详细规定了征集对象与范围、寄送要求、保密、藏品维修等事项,主要面向“本部直辖及其他交通机关”[41]。3月初,交通部以训令形式重申“如有应行陈列之物品,仰即随时迳送该馆”[42]。4月再次通令各路局,扩大征集范围,拓展至“交通事业”以外,对各路“路线所经地方之农林工矿各项产品迅即广为蒐集”[43]。

1928年6—7月,国民政府交通部接收北京旧交通部档案时,形成《交通部技术官室交通博物馆陈列品案卷清单》,其中“陈列品清册5本,计陈列品8528件;收存品清册1本,计收存品909件”[44],藏品总数近万件之多。

(二) 隶属交通大学北平铁道管理学院时期的藏品情况

1929年,院长钟伟成考虑到“学生对于实际方面之参考,极为缺乏”,筹划藏品征集,重建博物馆。征集途径有二:一是“西湖博览会关于铁道交通方面模型标本用具等件搜集极多,该会现已闭幕,拟即请其捐送或借用”;二是“向各路局征求”[35]1。征集物品包括图表书籍和模型标本两大类。

在藏品征集过程中尤其注重藏品信息的完整性,如在获取首都轮渡模型的同时,也索要了工程蓝图,“俾利学子之研究”[45]。

征集的同时,也着手对原有藏品进行整修,如“黄河铁桥模型损坏最重,平绥九十七号扒山小机车机件不能转动……非送入机厂无从修理”[46],“经与平绥机务处酌商,派匠来院修理”[47]。

1934年,交大北平学院以“交通事物,日新月异,若不继续进行征集,实不足以资研究而供众览”为由,继续征集交通事物。

1934年开馆时,所有各种陈列品,均为国内罕有之珍物,如中国第一机车(Rocket)、飞机、黄河铁桥模型,以及其他铁路各种之模型[48]。1936年藏品统计,交通模型1223件、物品2430件、图表 175种[34]。

三、交通博物馆的陈列与教育

(一) 隶属交通部时期的陈列与教育

交通博物馆成立之初,每周五、六闭馆,其他时间每日下午1时至5时开放,团体或机关可预约参观,有特别招待,参观可更详细,并可“令机件行动以验其作用”[49]。入馆需持有入场券,入场券在发券处免费领取[19]56,但在特别情况下也收费,如1922年底为浙江风灾和水灾带来的灾害捐款赈灾,浙灾急募赈款大会曾商请交通博物馆“通过游园的形式售券助赈”[50]。

初期,陈列仅铁路一门,细分为工务、机务、车务、总务四个部分展出[23]。展览有严格的展线规划,“须遵依路线而行”[19]56,且“有绳区分路径”[51]102。工务股,主要展示铁路基础设施建设相关内容。具体陈列有新旧式测量仪器、铁路模型、各铁路灯塔模型及京汉黄河空心螺头桥墩、广九路桥墩、正太路水塔桥梁、株萍路浮桥、圆形机车房、车站等模型;墙上陈列有各种道钉及其他零件、修造站房所用之砖瓦,并展示有已建成各路路线图。机务股,主要展示车辆相关的内容。室内陈列多架展柜,内置机务所用零件与机务制造之用品,及机车与客车模型、伸缩转向架,起重机等;并陈列有机车零件;室内悬挂威氏迅力轫机详图说、机车全形油墨画图及京奉唐山制造厂油墨画全图。车务股,主要展示铁路面向公众服务的相关内容。陈列有国有各路每里每货运价比较表,京奉、京汉等各路营业一览表,各路客货票、五路联络票等,及各种关于车务股之凭单、证据等,此外,行李称轧、票机也有陈列。总务股,陈列有各种照片及书册[51]102-103。

交通博物馆面向社会开放,而参观者以学生居多。交通博物馆呈交通部请添设邮电航三股时,便表明“近来各中小学校亦常率领全校学生来馆参观”[26]。此外,这一阶段,该博物馆也被大学实习所利用,交通部直辖的唐山工业专门学校于1919年3、4月份间毕业生实践考察曾参观交通博物馆[52]。该博物馆在一定程度上被学校教育所关注,并加以利用。

(二) 隶属交通大学北平铁道管理学院时期的陈列与教育

1934年9月10日,交通博物馆再次开放后,开放时间为“每日上午9时至12时,下午2时至4时”[36]。

陈列的内容,一说为“我国铁路富有历史性的实物和模型”[33],一说为“有关路电邮航以及行车号志和转辙器等类的物品”[53],但综合学校的性质、藏品征集的重点以及对展品的描述,前者的表述更为可信,这一时期的陈列仍是以路政为中心的,而并未扩展至电、邮、航等方面的展示。

参观者多年后回忆,仍印象深刻的展示内容有从北宁路退休下来的中国第一辆机车、黄河大铁桥模型、理想车站模型、活动机车和岔道模型[33]。其中有些展品为隶属交通部时期延续至当时的,如中国第一辆机车,“系前清光绪七年(西历一八八一年),开华矿务局工程司英人金达氏(Kihba)利用旧锅炉改造而成”,“民国二三年间,该馆开幕,特由京奉路送来陈列”[54]3。

而“最惹人注目而感到最有趣的,莫过于那条有动感美的圆环火车轨上行车的运转……由一个司机坐在一座迷你型的小火车头上,开动着机器、鸣着汽笛,在不断地鸣声中,周而复始地飞驰过若干站台和平交道”[53]。此为正太路小机车模型,能载重两吨,每小时可走20余里路[54]2。

校属时期,博物馆重建初衷之一便是为配合学校的教学活动:“今于学校之中,示以模型,明其运用,不啻亲历其境,俾可不拘泥于书本,而即成实用之人才,是于学生实验方面,大有裨益”[35]2。正因如此,又于博物馆中设研究室,“为便利本院各班学生研究博物起见,设立博物馆研究室,以备学生随时研究”[38]。此举推进了博物馆与学校教学结合的深度。在将各项机件模型供给学生实地研究的同时,也面向社会,“平日开放,任人参观”[54]2-3。

四、民国交通博物馆相关问题探讨

(一) 溯流求源:交通博物馆诞生的背景

民国肇始,交通部便将建立博物馆提上日程。这一举措在除专门负责管理博物馆的教育部外的其他政府部门中是绝无仅有的。交通部首当其冲建立博物馆,这一看似简单行为的背后却有着深刻而具体的动因。

首先,近代交通兴国观念的结果。在中国近代交通事业中,铁路显现出较公路等其他交通设施在促进实业发展方面更为显著的作用。19世纪末、20世纪初,津唐、长三角、大武汉、东北等近代工业中心的形成,无不伴随着铁路建设。以铁路为代表的现代交通方式对中国社会的深刻影响已成为当时中国知识界、实业界的共识,正因如此,孙中山先生将建设16万公里铁路写入《建国方略》。这一时期,我国以铁路为代表的现代交通建设和民族工业均处于初起阶段,而西方列强已完成了第一次工业革命、正在进行第二次工业革命,凭借坚船利炮等工业革命的成果轰开中国的大门,中华民族面临存亡危机。也因如此,“交通兴国”成为与“实业救国”“教育救国”并重的时代口号。可以说,民初交通博物馆是时代和交通兴国观念的产物。时代造就了早期国人创办之博物馆与西人在华创办之博物馆的差异,后者以自然类博物馆为主,且以收藏、研究为主要目的,而前者则多偏重于收藏和展示实业成就,且以宣传科技和实业、教化民众、启迪民智为主要目的,这也构成了中国早期博物馆的一大特色。

其次,交通系人士的倡导与运作。民国初期交通部在诸部委中地位显赫,这与交通系不无关系。1912—1916年,交通部总长、次长长期由交通系人物担任[55]。交通系形成于清末,他们在清末新政中参与早期现代化事业,并在政治上追随袁世凯,后发展为清末民初政治舞台上一股重要力量,代表人物有唐绍仪、梁士诒、叶恭绰、朱启钤、詹天佑等。其中不乏受过西方教育的知识分子,他们深刻地意识到科技和现代文化的重要。交通处于学科与现代化的交汇处,成为推动社会发展的切实动力,孙中山认为“交通为实业之母”[56]。晚清时期,火车、汽车等新式运输工具被悉数引入,在运量、时效等方面体现出明显的优势,悄然改变着中国传统的交通运输体系,交通与社会发展、民众生活息息相关,交通发展的重要渐成共识。中国近代交通运输体系形成与发展在一定程度上推动了中国由传统社会向现代社会的历史性转型。在交通系的知识视野和权力范围内,博物馆成为反映这一科学精神、历史进程与现代性的最佳载体,同时也构成了交通系在社会中话语权的显现。

(二) 知识建构:交通博物馆藏品征集的特征与策略

如果说“近代公共博物馆产生的初衷是建构、富集和传播知识”[57],那么藏品征集与陈列展示则构成博物馆知识生产与传播实践中两个关键环节。

交通博物馆始终关注藏品的征集,征集活动长期进行。围绕知识体系构建的征集活动呈现出一些特点。

首先,重视藏品征集的规划,“何项模型应行特制,何项物品应行搜求,先赴各路考察,次与各局往返商酌,期能普博而不复沓”[30]3。华南圭切实到各地考察,且形成报告[40],征集需求源于现实。

其次,展品范围不断扩大,交通博物馆成立初期所陈列者,“均系新式交通之事物”[30]4,而后续中国交通历史的陈列品也逐渐引起重视。一方面,“一并筹备,以示历史之进化”[30]4;另一方面,“实为极有兴趣之事,而亦中国所可自豪者也”[27]3。这一过程也使博物馆由近代交通知识体系向交通科技史知识体系转型。

再次,注重对展品相关信息的搜集,“凡提送陈列物品,每种应按照规定式纸填送说明书”,“机械材料及建筑艰巨工程应多备具模型或图样一分”[41],这些信息将成为博物馆知识体系的有机部分。

最后,征集途径切实灵活。在“各路局各机关检寄”“派员收集”“展览会展品转送”[35]2等形式的同时,引入了类似当下志愿者的“赞助员制度”,隶属于交通部时期,已“延请交通部各机关技术人员为名誉赞助员”[18]4,但非专以征集为务,到隶属于学院时期,“凡本院每年毕业学生于奉令实习时,即由博物馆分别委聘为赞助员,随时调查交通事物报告该馆,以便设法征集或条陈意见,以备采纳”[58]。

(三) 知识传播:交通博物馆陈列的系统化与视觉化

一方面,交通知识的系统化。如果说西方博物馆早期陈列经历了由无序到有序,知识渐成体系化的过程,中国的博物馆事业自张謇“参研学理,确有规则”的“陈列之序”[59]理念起便已显现出知识体系构建的强烈意识。交通博物馆“陈列关于交通之物品”,而依据当时交通体系分类,拟设铁路、电务、邮务、航务四门,四门之中铁路门首先创建,“陈列铁路物品”[18],又按具体业务细分为工务股、机务股、车务股、总务股四股,陈列品在陈列体系中归属明确,共同构成了反映铁路交通的系统化知识体系。

另一方面,交通技术知识的视觉化。在知识的属性上,交通博物馆与社会历史类博物馆相异的是其所呈现的是技术知识。德国哲学家科恩瓦克斯认为,“为了得到我们所需要的功能,为了具有用于不同目的的工具,怎样设计人工制品的知识”属于“技术知识”[60]。而“技术是一种高度依赖视觉的活动,技术知识即使能被表达,在很大程度上也以视觉形式而非以口述或数学形式进行表达的”[61]。交通知识的博物馆化与技术的视觉化传达需求相吻合。在技术知识的视觉化呈现上,交通博物馆采取了静与动两种不同策略。一是静态展陈,包括将数据信息图表化直观呈现(如各路路线高低比较图)、过程性信息模型化呈现(如造船顺序模型)、内部信息的解剖式呈现(如轮船切断面模型)以及实物、照片、模型等的直接展陈;二是动态展陈,呈现操作的动态化全过程,如正太路小机车模型,“能自由开驶,有小铁轨由室中通至院内,围绕花园,成为圆周”[54]2,这种动态展示使观众获得更完整的信息。而“令机件行动以验其作用”[49]看似超前的动态展示理念,其实是技术类博物馆基于自身知识特性和传播有效性的必然取向。

交通博物馆在民国时期博物馆中建馆较早,存续时间较长,但因其自身规模和专业主题性,社会影响相对有限,未引起当时社会和当下研究者的充分关注。但其作为中国较早的交通科学专题性博物馆,对其研究,可“以小见大”“一叶知秋”,窥探中国早期博物馆建设与发展方向的动因、中国博物馆先驱们的家国情怀,以及博物馆命运与产业命运、国家命运之间的关系。民国时期交通博物馆的历史发展为今天的博物馆界留下珍贵的学术遗产和智识资源,有待更为深入的挖掘和探讨。