“实践取向”下高师教育实践课程改革的反思与展望

陈 勇,何彦秋

一、问题的提出

“实践取向”是近年来我国教师教育课程改革的主导取向之一,2011年教育部颁布的《教师教育课程标准(试行)》(以下简称《标准》)明确将“实践取向”作为教师教育课程的基本理念,[1]2016年教育部又专门印发了《关于加强师范生教育实践的意见》,2018年中共中央、国务院颁发的《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》及随后教育部等五部门印发的《教师教育振兴行动计划(2018—2022年)》也指出要“以实践为导向优化教师教育课程体系”“推动实践导向的教师教育课程内容改革”。“实践取向”突出“教师是反思性实践者”的理念,强调为了实践、基于实践、在实践中培养教师,由此,教育实践课程的价值得到进一步凸显。那么,在教师教育课程强调“实践取向”的背景下,各高师院校都采取了一些什么样的举措来改革和强化教育实践课程?教育实践课程是如何凸显“实践取向”的?还面临着怎样的困境?这是推进实践导向的教师教育课程改革必须予以关注的问题。

从其综合程度和功能效用看,高师教育实践课程大致可以分为以下三类:一是教师基本功训练课程,包括三笔字、教师口语、课件制作等;二是模拟性实践课程,包括课堂教学技能训练、微格教学、班主任工作技能训练等;三是临床性实践课程,包括教育见习、实习、研习等。从已有研究来看,学界在教育实践课程的理论建构、分类探讨及国外经验介绍方面已经取得了较为丰硕的成果,但对近年来“实践取向”背景下国内高师教育实践课程改革的总结提炼还不够,有关实证调查也较为缺乏。鉴于此,本研究尝试通过问卷调查、访谈和文献分析等方法,重点从课程理念与价值认知、课程设置与课程体系建构、课程实施三个维度考察高师教育实践课程对于“实践取向”的落实程度,以期对实践导向的教师教育课程改革有所助益。

二、研究方法与设计

为了尽可能准确地描述高师教育实践课程设置、实施、改革的现况,深入把握其内在脉络与机制,本研究力图将定性研究与定量研究结合起来,采用以下方法进行研究。

(一)课程文本及相关文献分析

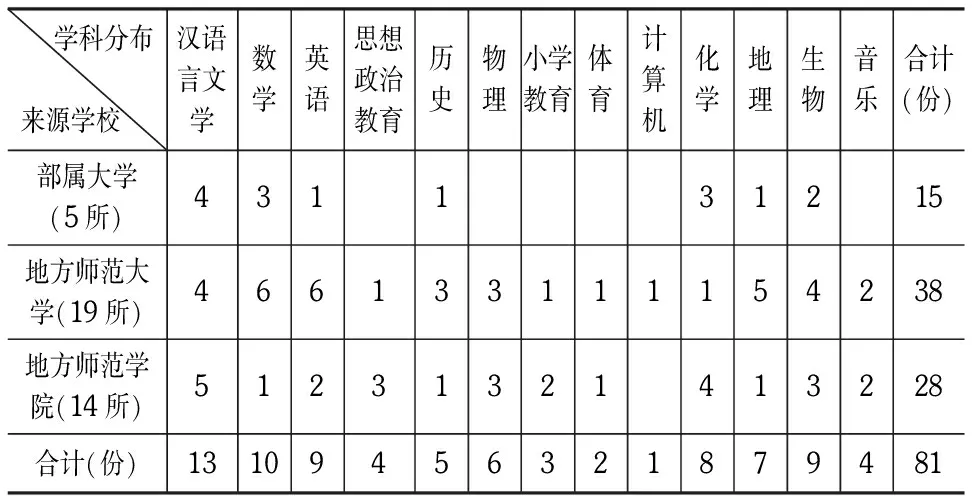

为了解近年来高师实践课程设置及教学改革情况,我们通过网页搜索、发邮件、打电话等方式最终获取国内38所高校2019—2021年度各师范专业人才培养方案419份,然后从每所部属大学的方案中随机抽取3份、其他高校随机抽取2份,共计81份进行课程设置分析。具体分布见表1。此外,我们还搜集到上述高校的人才培养方案修订说明、实践教学制度文本、教育实习见习相关规定、总结以及新闻报道等文字材料约78万字。

表1 81份人才培养方案院校、学科分布表

(二)问卷调查

本研究主要针对已完成教育实习的大三(部分学校实习安排在大三)或大四师范生进行调查。自编“高师教育实践课程实施现状调查问卷”,采用分层抽样和方便抽样相结合的方式,抽取东部、中部、西部的11个省份共20所不同层次的高校师范生进行调研,11个省份分别是吉林、山东、浙江、江苏、江西、海南、湖南、四川、重庆、陕西、甘肃、贵州,20所高师院校包括部属大学2所,省属师范大学13所,省属师范学院5所。(1)这20所高校为:四川师范大学,东北师范大学,山东师范大学,贵州师范大学,长江师范学院,内江师范学院,海南师范大学,西华师范大学,西南大学,重庆师范大学,长春师范大学,湖南科技大学,阿坝师范学院,宁波大学,扬州大学,赣南师范大学,西北师范大学,衡阳师范学院,绵阳师范学院,陕西理工大学。2020年12月至2021年5月通过问卷星平台进行调查,有效填写人次为1,919人次。采用Cronbach′sα系数检验问卷的内部一致性信度,整个问卷的内部一致性信度系数为0.884。

(三)访谈和实地观察

自行设计访谈提纲,于2021年5月至7月对四川师范大学、重庆师范大学、贵州师范大学、西华师范大学、绵阳师范学院、内江师范学院、成都大学7所高师院校的84位大四师范生进行了结构化访谈,学科分布为:汉语言文学22人,数学13人,英语10人,小学教育12人,思想政治教育、物理、化学、音乐、美术、体育等学科共计27人;于2021年5月与四川师范大学、西华师范大学、绵阳师范学院三所高校的教务处管理人员进行了集体座谈。另外,近3年,研究者还利用指导试讲、微格教学、教育见习、实习等机会,对师范生的教育教学实践活动进行实地观察和访谈交流。

三、高师教育实践课程何以凸显“实践取向”:现状分析

通过分析调查数据和材料发现,一方面高师院校在教育实践课程的认同度、课程设置、课程实施制度建设等方面表现出对“实践取向”积极回应的态势,另一方面又在课程价值的凸显、课程的具体实施、实践指导等方面暴露出诸多有待解决的问题。

(一)教育实践课程的重要性得到高度认同

教育实践课程是培养职前教师专业品格和实践能力的重要载体,对其重要性,不管是高师院校还是师范生都有清晰的认识。通过对教务管理者的访谈得知,近年来,各高师院校不仅高度重视教育实践课程的设置、实施和管理,还纷纷成立教学技能实训中心、教师发展中心等机构专门承担相关工作;在课程制度建设方面,不仅学校层面建立了规范化的教育实践课程实施制度和各种保障措施,不少二级学院也就实践课程进行了具体规划,如安徽师范大学外国语学院专门制定了《英语(师范)专业实习工作方案》,[2]东北师范大学体育学院制定了适用于本院的《教育实习手册》,[3]江苏师范大学文学院则专门成立了“师范生教学技能训练小组”。[4]学校和学院层面的这些制度设计,充分说明了高师院校对于教育实践课程的重视。再从师范生问卷调查结果看,83.8%的被调查者认为教育实践课程“非常重要”,14.3%的人认为“比较重要”,只有1.7%和0.1%的人认为“一般”和“不重要”。从对师范生的访谈看,参与访谈的84位师范生有81位认为教育实践课程“非常重要”或“很重要”,只有3位或自认为所学专业为“边缘学科”(计算机、美术),或因为职业目标不是教师,所以认为“没那么重要”“一般”。总之,不管是问卷调查结果还是访谈结果都表明,绝大多数师范生都对教育实践课程有着积极的评价,将之视为最为重要的高师课程之一。

(二)课程种类趋于丰富,体系化建构得到重视

对81份培养方案的教育实践课程设置情况进行统计,结果如表2(含理论与实践相结合的课程;包括必修实践和选修实践课程——其中设置了选修实践课程的为35份,占比43.2%)。

表2 81份培养方案教育实践课程设置的描述性统计

表2显示,81份方案平均每份设置教育实践课程7.3门,其中最多的达15门,最少的为3门。在三类高校中,地方师范大学平均设置的实践课程门数最多(7.4门),略高于地方师范学院(7.3门),部属师范大学设置的实践课程门数则最少(7.0门)。应该说,与《标准》颁布前“教育实践课程太过薄弱”[5]“严重偏少”“内容和形式单一”[6]的状况相比,近几年高师实践课程不管是数量还是种类,都已得到极大改观。

进一步分析培养方案发现,很多高校注重实践课程体系的构建。81份培养方案所涉及的38所高校,除有4所只开设了模拟性实践课程和临床性实践课程,有1所高校只开设了教师基本功训练课程和临床性实践课程外,其余33所(占比86.8%)均开设了前述的三大类实践课程,并且在具体安排上力图将这三大类课程贯通起来,比如大一安排“三字一话”等教师基本功训练课程,大二、大三安排微格教学等模拟性实践课程和教育见习,大四安排教育实习、研习等,这样就形成了前后相续、分阶累进的课程体系。除了这种普遍的做法外,一些高校在体系构建方面还颇有创新,构建起了富有校本特色的实践课程体系,比如南京师范大学构建的由体验层、实验层、践行层和研究层四个层面构成的教育实践课程体系、[7]山东师范大学的“教育见习—模拟教学—教学实习—教学研习”实践教学体系,[8]等等。这些体系的构建,正与近年相关政策文件提出的要构建“全方位的教育实践内容体系”“建立健全贯穿培养全程的实践教学体系”的要求相呼应,表明随着实践取向的教师教育课程改革的推进,高师教育实践课程的体系化构建正受到越来越多的重视。

(三)部分高校课程设置存在偏颇,未合政策预期

《教育部关于加强师范生教育实践的意见》明确提出,要“以教育见习、实习和研习为主要模块,构建包括师德体验、教学实践、班级管理实践、教研实践等全方位的教育实践内容体系”[9],而81份培养方案中,尚有11份(占比13.6%)没有安排教育见习,38份(占比46.9%)没有安排教育研习。问卷调查也显示,实际参加过教育见习和教育研习的师范生分别为69.8%、39.2%。这表明有相当一部分学校(或专业)并没有按政策预期完整地设置教育实习、见习、研习这三类临床性实践课程,临床性实践课程的设置尚不健全。

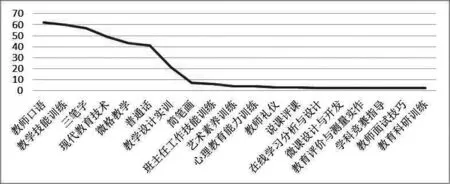

再看校内实训课程的设置。汇总81份方案中的校内实训课程,去除其学科特征并进行适当的归类合并,(2)比如,将“教学技能训练”“教学能力训练”“模拟授课”“试讲试教”等类似课程归到“教学技能训练”中,将“教师口语”“教师语言表达”“口语能力训练”“教师语言艺术”等归到“教师口语”中,将“现代教育技术”“课件制作”“教育技术应用能力训练”“信息化教学设计与实践”等归入“现代教育技术”中,将“三笔字”“教师书法”“书写技能”等归入“三笔字”中,等等。然后按出现的频次从高到低排列,我们看到,出现频次较高的多为传统的教学技能训练类课程(见图1),如教师口语(62次)、教学技能训练(60次)、三笔字(58次)、现代教育技术(49次)、微格教学(43次)、普通话(41次)、教学设计实训(21次)等,而旨在训练教师其他方面素养的课程如“班主任工作技能训练”“教师礼仪”“教育科研训练”“教育评价与测量实作”等出现的频次则很低,均在5次上下。这表明,当前高师校内实训课程设置还存在偏颇,缺乏对教师专业素养的全面考量,尤其是忽略了对教师综合素养、班级管理能力、教育科研能力等的训练。

图1 校内实训课程设置情况统计图

(四)部分高校教育实践课程开设分量仍显不足

这种不足首先表现在学分占比上。对81份培养方案中必修教育实践课程(含教育实习、见习、研习)学分占总学分的比重进行统计,结果(见表2)显示:总体平均占比8.8%;其中地方师范学院的平均占比最高,为10.3%;其次是地方师范大学,为8.4%;最后是部属师范大学,为7.2%。将这一占比与学科专业课程的总体平均占比47.2%相比,对于教师教育这样一种具有很强实践性的专业教育来说,仍然显得偏低。况且,81份方案中,有19份的占比还在7%以下,而最低的只占4.8%。与我们形成鲜明对照的是,国外一些教师教育课程方案对实践课程比重的凸显,如自20世纪90年代以来,美国小学教师教育计划中教学实践的平均占比就达到了15.5%,[10]德国巴伐利亚州的基础学校教师培训课程中,“学校实习”更是高达40%左右。[11]学分占比往往反映了某类或某门课程在专业课程体系中的地位,若从学分占比看,可以说我国相当一部分高校教育实践课程的分量是不足的。

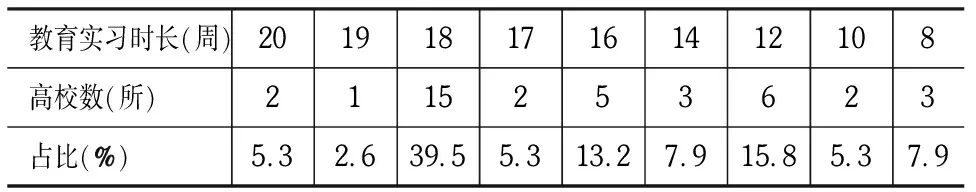

其次表现在实习时长上。对38所高校安排的教育实习总时长进行统计,结果(见表3)显示:虽然实习时长在18周以上的高校有18所,占比将近一半(47.4%),但实习时长在12周以下的高校也不少,计11所,占比28.9%。而有相当一部分高校尽管安排的实习时长为18周或一个学期,但除去前后的准备和总结时间,师范生实际在中小学实习的时间只有12周左右甚至更短,如B校2018级普通师范生集中教育实习时间为6周,[12]J校2018年师范生实习时间为8周。[13]实际入校实习的时间,即使再加上见习(从设置了教育见习的70份培养方案看,见习时长以1—2周居多,当然也有极少数学校规定见习为4—6周)、研习以及各种综合性教育实践的时间,很多高校安排的教育实践时间实际上离《标准》以及相关文件规定的“师范生到中小学和幼儿园教育实践不少于一个学期”的要求还有不小的距离。

表3 38所高校教育实习时长统计表

除了临床性实践课程外,其他两大类实践课程也存在分量不足的问题。如微格教学,从81份培养方案看,各校开设的微格教学总学时大致在36—54学时之间,而调查得知,各微格小组的人数多在6—40人之间,因此平均每人训练时间实际上很有限。以X校数学专业为例,微格小组一般20人左右,共10学时,平均每人参与训练的时间仅0.5学时左右。如此短的时间,只能是让学生走个过场,根本不能充分发挥微格教学的训练功能。另外,问卷调查也显示,学生之所以对教师口语、书法等课程不满意,排在首位的原因均为“课时太少”(分别占比52.0%和58.9%,见表8)。可见,课时少、分量不足也是模拟性实践课程和教师基本功训练存在的一个普遍问题。相比之下,国外高校对教师能力训练的重视则值得我们反思和学习,如微格教学,在英国,微格教学被安排在教育学士课程的第四年,共计210课时;澳大利亚悉尼大学和新南威尔士大学教育学院此门课程开课13周,每周开设4课时。[14]

(五)“双导师制”落实不够,实践指导存在乏力现象

实践指导是教育实践课程实施的中心环节,也是其有效实施的关键。[15]2016年印发的《教育部关于加强师范生教育实践的意见》要求“全面推行教育实践‘双导师制’”,尤其要落实大学指导教师对实习生的指导。然而,调查发现,高校校内实训课程多是由高校教师担任的,很少外聘中小学教师参与指导;而在中小学进行的教育实习,情况则相反——与大学指导教师相比,中小学教师在其中发挥了更大的指导作用,对师范生的实际影响也更大,且存在显著差异(见表4)。具体有如下一些表现:实习生上课后,大部分人获得反馈信息的途径是“向实习学校指导老师请教”(61.2%),而只有少部分人“向大学指导教师请教”(11.4%)(见表5);当遇到专业上的问题时,向实习学校指导教师请教(82.4%)的人数比率也远远超过向大学指导教师请教的比率(43.2%)(见表6)。“很多职前教师反映自己没有真正获得来自大学指导教师的指导,他们对职前教师的帮助更多体现在后勤保障方面,其教学指导的责任很难落实”[16]。由于大学教师专业指导的缺席,所以很多时候实习指导的“双导师制”并未严格落实。

对于实习学校指导教师的指导,问卷调查和访谈结果皆显示,绝大多数师范生是认可和满意的,但是也有少数人表示不满意。问卷调查显示,11.4%的人认为“实习学校指导教师指导不足”;访谈中,被访的84位师范生有6位表示不满意。不满意的主要原因有:其一,指导教师在思想上不重视实习生,更多地把他们当作处理杂务(如批改作业、监考、守自习等)的助手。“实习生上不了几节课,只是(指导)老师的杂工”。其二,放任不管,疏于指导。“我的指导老师没有给我多少指导,在让我听他讲了几节课之后直接就将课堂交给了我”,“我讲课后,指导老师很少和我就课堂内容进行交流,所以谈不上什么指导”。其三,指导教师能力不足,指导乏力。“他自己上课都很一般,感觉他的指导对我的专业发展帮助不大” 。

表4 指导教师对实习生教育教学能力的影响

表5 实习生获得教学反馈的途径(多选)

表6 实习生解决专业问题的途径(多选)

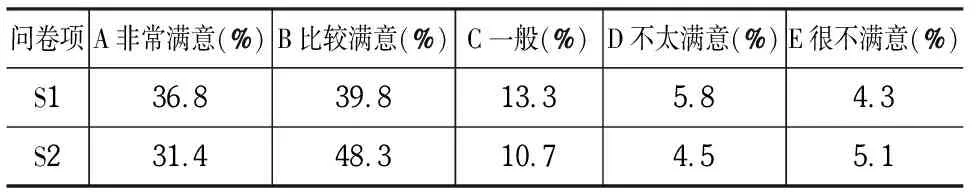

(六)师范生对实践课程的总体满意度较高,但各门课程存在差别

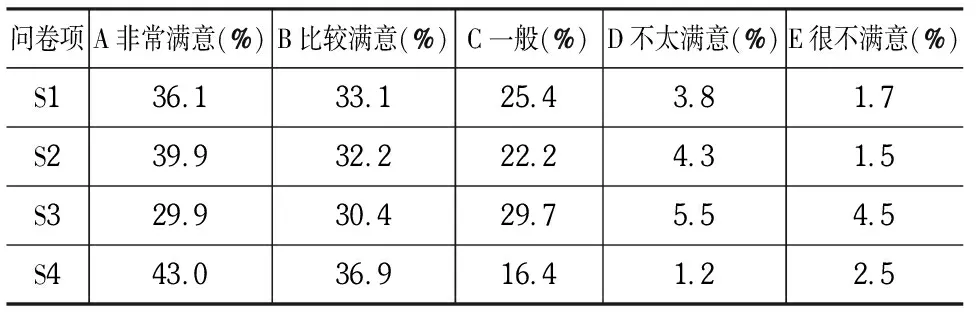

表7 师范生对教师基本功训练课程及微格教学的满意度评价

表8 对教师基本功训练课程不满意的原因(多选)

课程满意度是反映课程实施状况的一大指标。从调查结果看(见表7),师范生对微格训练的总体满意度(79.9%)要高于教师基本功训练课程(69.2%、72.1%、60.4%),而在教师基本功训练课程中,“教师口语”和“书法”两门课程的总体满意度(69.2%、72.1%)又高于“现代教育技术实训”(60.4%)。与此同时,分别有25.4%、22.2%、29.7%、16.4%的人认为教师口语、书法、现代教育技术实训和微格训练课程“一般”,分别有5.5 %、5.7%、10.0%、3.7%的人对这四门课程表示不满意。对之进行差异显著性检验,P=0.000<0.05,说明师范生对四门课程的满意度存在显著差异。进一步调查发现,被调查者之所以认为这四类课程“一般”或“不太满意”“很不满意”,排在首位的原因均为“课时太少”,另外,“教学方式陈旧”“教学设施不够完善”“教师指导不力”也是重要的原因(见表8)。

总体而言,师范生对教育见习和实习的满意度较高,分别有76.6%和79.7%的人表示满意(见表9)。当问及“你认为教育见习还存在哪些问题”时,有51.5%的被调查者认为“缺乏有效指导”是最为突出的问题,紧接其后的是“见习时间短”(51.1%),“见习内容单一”(41.2%),“见习学校不太热情”(26.6%),“走马观花,没什么收获”(15.7%),“其他”(10.2%);而当问及“你认为教育实习还存在哪些问题”时,有35.1%的被调查者认为“大学指导教师指导不足”是突出的问题,以下依次为“实习时间短”(27.8%,其中实习不到一学期的占26.2%),“实际上课锻炼的机会少”(22.4%),“实习管理太机械”(19.3%),“实习学校不太热情”(17.8%),“实习内容不够丰富”(17.3%),“实习期间做的杂事多”(17.0%), “实习形式太单一”(16.3%),“实习学校指导教师指导不足”(11.4%),“实习成绩评定不合理”(6.7%),“其他”(5.1%)。

表9 师范生对教育见习、教育实习的满意度评价

四、高师教育实践课程如何凸显“实践取向”:前景展望

前文的分析显示,在教师教育课程强调“实践取向”的背景下,高师教育实践课程的重要性已得到广泛认同,课程种类渐趋丰富,课程体系构建越来越受重视,但与此同时,也还存在部分高校实践课程设置不健全、课程分量不足、“双导师制”未能严格落实、实践指导乏力等诸多问题。这些问题既是推进“实践取向”教师教育改革面临的现实问题,又折射出当前师范教育改革面临的诸多深层次矛盾:一是增加实践课程比重和时间与有限学制的矛盾。[17]目前,我国很多高校的本科师范教育仍属学科专业与教育专业交织进行的混合式体制,加大实践课程的学时和比重就意味着会冲击学科专业课程和通识教育课程,而这其间所交织着的各类课程间的权利之争是高校决策时不得不考虑的问题。二是对教师的素养结构存在片面化认识,只强调某些方面而忽视教师素养结构的多样性和丰富性,甚至将“教师素养”窄化为“教学素养”,因而就出现了实践课程设置上的偏颇和片面化。三是实践教学指导教师队伍建设和制度建设滞后。我国一直缺乏严格的教育实践指导教师资格制度,不管是高校还是中小学,都存在“临时”甚至“随意”安排实习指导教师的现象,实践指导也缺乏明确的制度性要求和严格的考核标准,而这些正是造成大学教师专业指导缺位和中小学指导教师指导乏力的重要原因。四是大学和中小学的合作机制有待优化。当前我国的大学和中小学在教师教育方面的合作大都是以感情和互利互惠为基础的,双方的权利、责任、义务缺乏明确的制度规范和政策保障,在这种情况下,中小学参与大学教师教育的意愿以及在师范生教育实践中的具体行动(如实习的安排、指导教师的委派、指导质量的保障)都处于一种自觉自为的状态,很难受到他者的监督和干预。基于上述分析,我们认为,推进实践取向的教师教育课程改革,需从当前师范教育改革面临的深层矛盾出发,多举措夯实高师教育实践课程。

(一)着眼“实践取向”,凸显教育实践课程的地位

秉持“实践取向”改革教师教育课程,凸显教育实践课程在整个课程体系中的地位是关键。凸显教育实践课程的地位,落实到课程架构上就是要增加教育实践课程的比重,延长其时间。那么,教育实践课程究竟占多大比重、多长时数合适呢?目前没有可靠的实验数据可供参考,不过参考国际上的一般做法[18]和我国近年来颁布的系列教师教育政策之规定,我们认为,教育实践课程一般应占总课时的15%,师范生到中小学教育实践应不少于一个学期,如此,才能真正体现“实践”在教师职前培养中的核心价值。教育实践课程比重和时间的增加,势必影响整个师范专业课程的结构,这就需要在有限的学制里统筹安排通识教育课程、学科专业课程、教育理论课程和教育实践课程。从目前的情况看,我国部分高师学科专业课程的比重仍然偏高(81份培养方案中学科专业课程学分占比超过50%的有24份,其中最高的达60.6%),有的甚至与综合性大学所开设的课程高度雷同。[19]对于教师教育这种跨越学科专业和教育专业的双专业教育来说,追求过高的、与综合性大学比肩的学科专业课程比重并不合理,因为教师教育的目标不在于培养学科专家、学者、科学家,而是培养中小学教师,过高的学科专业课程比重必然会挤压教育理论和教育实践课程的空间,影响教师教育的“师范性”。因此,从现实情况出发,我国部分高师院校有必要进一步精简学科专业课程,压缩其比例,用以补充教育实践课程。

(二)研究教师素养结构,科学设置教育实践课程

科学设置教育实践课程,必须对教师的素养结构进行深入研究。关于教师的素养结构,国内外已经有若干认识成果。2005年欧盟公布了《欧洲教师素养及资格的共同标准》,将教师的核心素养分为三大类:与他人协作的素养,运用知识、技术和信息的素养,在社会中工作并与社会相处的素养。[20]我国则于2012年颁布了中小学及幼儿园教师专业标准,从教学设计、教学实施、班级管理与教育活动、教育教学评价、沟通与合作五个维度对教师的专业能力标准进行了描述;之后,又于2021年颁布了《中学教育专业师范生教师职业能力标准(试行)》等五个标准,从师德践行能力、教学实践能力、综合育人能力三个方面提出了师范生职业能力标准。从有关教师素养的这些认识成果及以此为基础制定的标准看,除了教学素养外,信息技术、班级管理、人际交往、心理辅导、教育评价等方面的素养也是教师素养的重要组成部分。因此,设置教育实践课程,就不仅要围绕“教学”来设置,还要重视教师其他方面的一些重要素养如班级管理素养、教育评价素养、教育科研素养等的训练,这样才能培养出时代所需要的具有综合素养的教师。

(三)建立实践指导教师资格认证制度,切实提高指导质量

实践指导质量是影响教育实践课程效果的一大重要因素,决定实践指导质量的关键在于指导教师。正如前文所言,一方面,我国目前尚缺乏严格的教育实践指导教师选拔、认定制度,不管是高校还是中小学,实践指导教师的选拔都没有明确的标准,存在很大的随意性,指导教师队伍良莠不齐,其中无心、无力指导的人不在少数;另一方面,对于实践指导,很多学校也缺乏严格的过程管理和考核评价制度,实践指导制度尚不健全。这两方面正是造成教育实践“双导师制”落空、实践指导质量不高的重要原因。因此,要提高实践指导的质量,必须加强指导教师队伍建设和指导制度建设。加强指导教师队伍建设,建立指导教师资格认定制度是一种可行而有效的举措。所谓指导教师资格认定制度,即由高师院校、教育行政部门和实习学校组成实践教学指导教师资格认定管理机构,对高校和中小学教师的个人申请进行评估认定,然后颁发资格证书。[21]实行这一制度,能够在很大程度上改变指导教师选派不讲标准、指令性分派的状况,保证指导教师具有较高的专业水准。除实施指导教师资格认定制度外,为夯实指导的实效性,还有必要加强实践指导制度建设,明确指导的职责和权利,强化专业培养,规范过程管理和考核评价,同时通过现代信息技术拓展实践指导的方式(如华南师范大学的教育实习远程指导工作坊就值得推广),以此增强指导教师的积极性、责任感和指导胜任力,避免大学指导教师只是担任“领队”角色、而中小学指导教师又不负责任的情况,真正实现大学指导教师和中小学指导教师共同指导的“双导师制”。

(四)深化大学与中小学间的合作,协力推进实践课程实施

落实教师教育的实践取向、推进教育实践课程的实施离不开大学与中小学之间的合作。在我国,由于相关法律法规、政策和组织保障的缺乏,大学与中小学在师范生培养方面的合作更多的是一种以感情、互惠双赢为纽带的非官方的民间行为,在制度上,中小学没有与大学合作培养师范生的义务,大学也没有要求中小学参与师范生培养的权力,二者之间的合作尚面临着“政策法规的空白”“管理体制的隔离”“评价标准的迥异”“教师教育体制的冲突”等一系列制度上的困境,[22]由此导致合作双方在教师培养方面责、权、利不清,部分中小学及其教师在合作中处于被动、消极甚至排斥、抵制的状态,其结果是高师教育实践课程实施(主要是临床性实践课程)受到很大影响,质量很难得到保障。因此,为深化大学与中小学间的合作,协力推进实践课程实施,除了强化双方的情感基础和伙伴关系外,还有必要从制度上予以规范和保障。这可从以下两方面入手:一是出台相关法律法规明确大学和中小学在合作培养教师中的责任、权利和义务,构建监督体系,形成问责机制;二是出台相关优惠政策,从人事制度、资金等方面对两者间的合作给予政策支持和保障。这样,有了法律法规和相关政策的支持,就能强化中小学参与高师教育实践的积极性与责任感,规范大学和中小学的合作行为,从而减少“中小学参与教师教育热情不高”“把实习生当杂工”“实习指导质量低”等问题的出现。