从政治到美学

——重读《从卡里加利到希特勒:德国电影心理史》

□蒋兰心

西方学界对早期电影理论与经典电影理论家的重读工作从20世纪90年代开始风行,迄今已有30余年。这些持续不断的研究工作带来了都市现代性、视觉文化、媒介考古学、新物质主义等崭新的研究范式,不断丰富着电影研究的内涵与外延。克拉考尔因其电影理论的复杂与深邃,频频引起米利亚姆·汉森(Miriam Hansen)、约翰·冯·莫尔特克(John von Moltke)等西方著名学者的关注。在他们的带领下,克拉考尔魏玛早期数量庞大的德语文献实现了再发掘,美国后期的《电影的本性:物质现实的复原》 (Theory of Film:The Redemption of Physical Reality,以下简称《电影的本性》)也成为“电影经验”的典范之作。然而,《从卡里加利到希特勒:德国电影心理史》 (From Kaligari to Hitler:A Psychological History of the German Film,以下简称 《从卡里加利到希特勒》)这本构思于流亡法国时期、写于抵达美国初期的著作,在此次重读浪潮中一直处于无人问津的尴尬地位。莱奥纳多·夸雷斯玛(Leonardo Quaresima)在2004年的英文版“导读”中写道:“这本著作是多年来与克拉考尔的名字联系得最为紧密的作品,然而它在过去这段时间内受到的评论关注和重释却最少。……这意思是说克拉考尔真正的独创性和重要价值当于其他作品中寻找。”[1]3

近年来学者们对它置之不理的原因从书名中可略窥一二。一是副标题“德国电影心理史”,书中介绍了1918—1933年德国电影的发展情况,框定了其研究内容属于电影政治史学的范畴。即便其中有心理学、社会学的加入,它仍是一本以政治为导向、含义较为 “固定”的书,给后来者留下的阐释空间较少。二是主标题“从卡里加利到希特勒”,不仅指明了德国电影发展的时间顺序,更暗示了强烈的因果关系。在克拉考尔的流亡背景之下,这种旗帜鲜明的“目的论”被解读为政治层面的妥协,是克拉考尔电影理论的断裂,这也给后来者的研究造成了困难。

但在笔者看来,这本经久不衰的电影著作绝不能被束之高阁,对它的重读才是解码克拉考尔电影理论的关键所在。无论是20世纪40年代末著作推出伊始所引发的辩论与争鸣,还是20世纪90年代至今对它的忽视与拒绝,均是因为学界仅从单一、片面的“社会政治学”视角与意识形态批评维度出发,把它与克拉考尔固定在了政治色彩浓烈的定论之中,完全忽略了潜藏其中的、最为关键的美学内涵。因此,本文将选取两个崭新的视角对其“美学内涵”进行重读。一是从“电影生产者”到 “电影接受者”的重读,在克拉考尔看来,电影生产者无法全盘决定电影的意义生成,电影观众的知觉与想象才是建构电影审美的关键,《从卡里加利到希特勒》由此创造出一种超越意识形态的美学理论。二是从 “社会政治学”到“电影现象学”的重读,本文并不认为《从卡里加利到希特勒》是一个孤立的文本,而要把它当作克拉考尔生命历程与电影理论中的重要一环,其中一以贯之的现象学视野让《从卡里加利到希特勒》不再是一本单薄、浅显的“社会政治书”,而是一本关于电影“可能性”的美学解放之书。

一、政治的视角:被误读的《从卡里加利到希特勒》

1947年,作为德裔难民的克拉考尔凭借 《从卡里加利到希特勒》这本具有论战性的著作在美国评论界一炮而红,并奠定了其电影学者的稳固地位。他在书中写道,电影作为一种涉及集体生产与集体接受的媒介,可以反映一个国家的“心理倾向”与“内在习性”,魏玛德国电影便为极权主义起源和专制人格崛起提供了线索。“既然德国上演了其电影业从一开始就已经预言的情形,那么银幕上惹人注目的人物如今也该登场了。纳粹德国的舞台上挤满各种白日梦化身式的人物,对他们而言,自由意味着致命的冲击,青春期则是永恒的诱惑。”[2]276

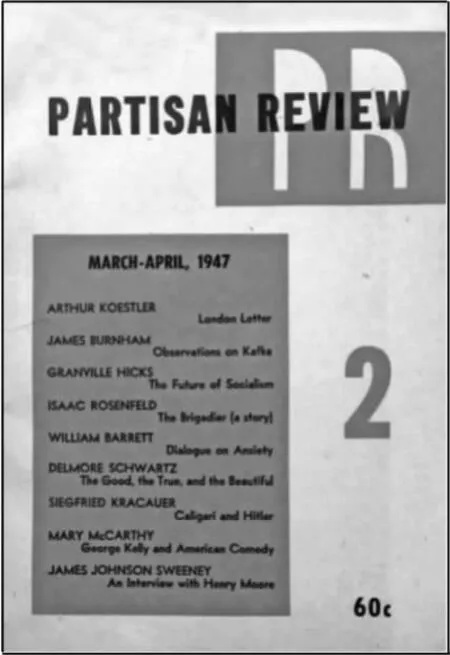

《党派评论》 (Partisan Review)杂志1947年3—4月刊封面,该期杂志率先发表了《从卡里加利到希特勒》出版前的部分章节,引发美国评论界广泛关注,现保存于波士顿大学档案馆

20世纪40年代末围绕这部著作展开了激烈的论战,一部分电影工作者认识到克拉考尔“社会政治学”视角的新颖性,并迅速把这种开拓性的研究范式投入接下来的电影批评、电影策展与收藏实践中。相反,另一部分评论家围绕这本书的政治性提出了尖锐批判,把它与克拉考尔的流亡经历联系起来,进而将这种研究方法斥为对历史的歪曲。从总体上看,这场论战中的双方都仅仅是从“社会政治学”这个单一维度进行了讨论与争鸣,并未上升到电影美学层面。

具体而言,对 《从卡里加利到希特勒》的肯定性意见可以分为以下三个方面:第一,克拉考尔不仅是“有史以来最早全身心投入德国电影学术研究的人之一”[3],而且制定了一种将大众媒介与“政治”联系起来的国家电影研究方法,从而使电影摆脱了最初的实证主义研究,上升到电影史编撰与“新物质主义”的范畴。克拉考尔的写作立足于原始材料,他一边借助纽约现代艺术博物馆 (MoMA)电影部的馆藏资料,一边亲自收集魏玛电影参与者的见证词,评论界一致对克拉考尔篇帙繁多的资料整理和研究工作表达了感佩。可以说, “‘影片史’这一概念所包含的方法论意识恰恰始自克拉考尔的作品,尽管尚不透彻”[1]30。第二,克拉考尔“社会政治学”的研究范式因其普适性产生了广泛影响,塑造了整整一代美国影评人。克拉考尔于20世纪40年代发表了一系列讨论好莱坞恐怖电影、迪士尼动画电影的影评文章,证明了“将电影作为研究介质的做法,同样可以被拓展到当前在美国及其他地方进行的大众行为研究中去”[2]1。《时代》 (Time)杂志也因此将他称为电影的“心理解释者”,他“对好莱坞电影的深入研究让人了解到美国的思想和内心”[4],克拉考尔甚至与友人打趣,后续应再写一本“从秀兰·邓波儿到杜鲁门”。在《从卡里加利到希特勒》推出的三年后,心理学家玛莎·沃尔芬斯坦(Martha Wolfenstein)和内森·莱特斯(Nathan Leites)于1950年出版了《电影:一项心理学分析》(Movies:A Psychological Study),这本书所关注的问题、运用的方法几乎与《从卡里加利到希特勒》如出一辙。[5]芭芭拉·戴明(Barbara Deming)在《逃离我自己:四十年代电影中的美国梦》(Running Away from Myself:A Dream Portrait of America Drawn from the Films of the Forties)的扉页率先感谢了克拉考尔,这本1950年完稿、1969年出版的美国国家电影研究著作,是在MoMA电影部中仿造《从卡里加利到希特勒》完成的。[6]第三,克拉考尔的挚友西奥多·阿多诺(Theodor W.Adorno)在克拉考尔离世后评论道,创造“社会政治学”的电影研究范式的克拉考尔已经“匿名”[7],换言之,这种研究范式早已超越时代与地缘,成为电影批评的通用语言。

对《从卡里加利到希特勒》的否定性意见主要源于该书出版于“冷战”时期。在特殊的政治气候之下,对它的批评有:一是对其本质主义的批驳。部分文化批评家用本质化的姿态来批评克拉考尔的“本质主义”,把这本书的缺点归结为他的流亡史,甚至一度演变成对克拉考尔本人的粗暴攻击。《纽约时代书评》 (New York Times Book Review)在该书发行之初便将其称为“难民的复仇”[8];在纽约知识分子中极具影响力的德怀特·麦克唐纳(Dwight Macdonald)鉴于克拉考尔对极权主义起源的浓厚兴趣,把他所采用的论证方法也称为“极权主义”,这种将克拉考尔的意识形态批评方法置于意识形态之下的做法,本身就构成了一种强烈的指控;麦克唐纳的同事西摩·斯特恩(Seymour Stern)抓住克拉考尔的左翼立场不放,在“冷战”背景下指责《从卡里加利到希特勒》是一本“政治理论书”[9],全力以赴地进行红色诱导,这一度让身为 “难民”的克拉考尔在美国评论界举步维艰。二是对其反思主义和“目的论”的质疑。一些学者认为,“从卡里加利到希特勒”指的是从1919年的魏玛电影“通向”希特勒,这种论证方式把复杂的历史简化为了一条单薄的直线,是一种 “预期主义”的“目的论”。麦克唐纳还称,《从卡里加利到希特勒》是 “一本最粗糙、最幼稚的‘论文集’,用特别恳求和牵强的解释将数据拧成一个简单的模式”[10]。而且,克拉考尔假定电影和社会现实之间存在着镜像的反射、透明的联系,并未考虑到电影的复杂表现和中介活动,这也是全书最薄弱之处。

无论肯定性还是否定性的意见,可以发现,20世纪40年代末论战的共同点在于,它们均单一、片面地强调了这部著作的社会政治学立场及其浓厚的意识形态色彩,被“电影反映了一个国家的心理状态”这个程式化的定论所蒙蔽,完全忽视了克拉考尔潜藏其中的美学内涵。虽然从社会政治学或意识形态批评的角度出发,以上对《从卡里加利到希特勒》的褒奖与批驳均有一定的合理性,但是,笔者认为这本书的精髓与价值绝不仅仅在“从卡里加利到希特勒”这条单薄、浅显的政治直线上,而是在于“从政治到美学”的电影理论范式的建构上。也就是说,明确电影的“美学价值”才是重读 《从卡里加利到希特勒》的关键之所在。因此,要实现从“政治”到“美学”的重读,一是要将阅读视角从“电影生产者”转向“电影接受者”。约定俗成的“作者决定论”与“政治”视角相似,都具有权力高度集中、价值取向单一等特点,但“电影观众”为电影的意义生成提供了诸多“美学”上的可能性,转向“电影接受者”为挖掘著作的美学价值提供了极佳的切入点。二是要把阅读方法从“社会政治学”转向“电影现象学”,秉持“社会政治学”立场只会得到老生常谈、浮于浅表的 “政治”论调,而“电影现象学”将带来更加丰富广阔的“美学”内涵。以下展开具体论述。

二、从“电影生产者”到“电影接受者”

重新评估电影的媒介潜能与艺术价值是战后诸多电影理论家的首要任务,克拉考尔亦不例外。但与其他理论家不同的是,克拉考尔对“电影接受者”(观众)的关注远甚于“电影生产者”(影人)。究其原因,首先, 《从卡里加利到希特勒》的写作目的是分析纳粹思想如何被德国民众所广泛接纳。电影之所以“比其他艺术媒介更直接地反映了一个国家的心理状态”[2]3,是因为它“面向无名大众并要投合后者心意”[2]4。在此意义上,《从卡里加利到希特勒》既是“前法西斯”研究,又是观众心理研究, “受欢迎的影片——更确切地说是受欢迎的银幕母题 (screen motifs)——应该满足现有的大众欲望”[2]4,对电影观众的探索便由此显得尤为重要。其次,克拉考尔的人文主义精神和左翼倾向唤起了他与电影观众的共鸣。与友人阿多诺、马克斯·霍克海默(Max Horkheimer)不同,克拉考尔没有站在“文化工业”(culture industry)的角度一味批判电影观众受到了影片的愚弄与误导,而是情不自禁地与精英文化保持距离,并赋予大众文化正面属性。他把自己称为“不折不扣的电影观众”,在该书的 “引言”部分与《法国为什么喜欢我们的电影》 (Why France Liked Our Films)中,他暗示经典好莱坞电影可被视为战后西方文化复兴的表现。在他看来,相较于欧洲艺术电影,大众类型电影才是平等、民主的新社会的象征,作为大众的电影观众才可以决定电影审美的走向。最后,克拉考尔对观众潜能的肯定也是源自其现象学立场。他强调,无论是商业类型片(好莱坞电影)还是意识形态片(纳粹宣传电影), “操纵者依赖的是他所掌握的素材的内在特性”[2]4。换言之,电影不仅是信息载体,更是感官媒介;无论操作者如何横加干预,也依旧无法摆脱电影自身的特性。电影的审美经验不是建立在任何电影生产者的意图之上,而是建立在电影影像(感觉材料)本身的基础之上。

这一研究视角的转换极大影响了《从卡里加利到希特勒》的主旨呈现。在“电影生产者”看来,电影人与艺术家牢牢占据了电影创作的主导地位,电影所传达的内容由电影生产者单方面决定,电影观众只是被动接受、毫无思考能力的客体。但是,在“电影接受者”看来,电影的意义生成需要充分调动观众的知觉与想象,在背景与规则、逻辑和权力关系尚处于不确定状态的战后世界,作为个体的电影观众在观影过程中收获的是一种个人化、审美性的感知体验。换言之,克拉考尔之所以站在“电影接受者”而非“电影生产者”的一方,是因为他既不认为电影生产者可以全盘操控影片的意义生成,也没有把电影与现实关系理解为一一对应、照搬照抄的“反射”,更不是简单粗暴地把魏玛电影的失败归结为魏玛民主的失败。相反,作为电影观众的克拉考尔认为,魏玛电影最根本的过错在于它们既没有把社会变迁与政治涌动直观化,又无力处理现代性的冲击,更没有将其转化为一套具有政治效力的视觉术语,这才导致电影观众远离经验世界,陷入普遍存在的“内心的麻痹”之中,电影也丧失了乌托邦属性。

在批驳魏玛电影后,克拉考尔从两个方面肯定了电影观众的潜力,以此完成对极权主义政治话语的超越。第一,电影观众在观影过程中,可以捕捉到不受意识形态干预的物质元素,进而不断拓宽日常生活的边界。克拉考尔在“引言”部分写道:“在征服空间的过程中,虚构影片和纪实影片都记录了它们所反映的这个世界的无数构成元素:宏大的群众场面,人体不经意的造型和单调的物件,以及不断发生的不起眼的事件。实际上,银幕对这些通常被忽略的不起眼的小事件表现了特有的关注。……搜寻细枝末节,电影似乎是在完成一件天然的使命。”[2]5克拉考尔在此强调的“小事件”与“细枝末节”是一种外部的、不以人类为中心的物理元素,也就是克拉考尔在《电影的本性》中进一步强调的“物质现实”。在《从卡里加利到希特勒》中,克拉考尔对电影的评价标准并不取决于题材、类型或是否如实反映社会政治事件,而在于它们能否通过“各种自然环境和外部生活的集合”展现“内在生活”[2]5。换言之,超越意识形态的“物质现实”拓宽了电影观众所能看到的外部世界,并将社会生活提升到可见的领域。观众由此经历了经验世界的回归,“内在生活”与精神世界也因此得到了丰富。

第二,电影观众的意识活动是

感知日常生活、实现审美变革的重要之所在。克拉考尔以左翼导演G.W.帕布斯特(GeorgWilhelm Pabst)的《同志之谊》(Kameradschaft,1931)为例,指出电影观众的知觉与想象在这部影片的澡堂段落中起到了最为重要的作用。克拉考尔盛赞帕布斯特“对现实的天生直觉”, “满室雾气包裹着裸体的矿工们,成排的衣物从远处的天花板上垂下来,就像在一群若隐若现涂满泡沫的人体上方隐约挂着大量离奇的动物死尸”。[2]243-244克拉考尔借影片布景师埃尔诺·梅茨纳 (Erno Metzner)之口指出,“真正矿难的纪实镜头都很难制造令人信以为真的印象。这种情况下就不能把自然界当作摄影棚的原型”[2]244。克拉考尔在此明确区分了“自然界”(现实)与 “摄影棚”(电影)之间不同的美学原则,澡堂段落之所以“丝毫看不出搬演的痕迹”,不是因为其照搬现实或符合纪实电影的手段,而是因为“可怕的现实和我们用想象为其添加的光环是分不开的”[2]244。也就是说,《同志之谊》的成功之处并不在于回溯已经存在的“自然界”场景,而在于充分调动观众的知觉与想象,创造出一种在习以为常的形式中尚未被发现的视觉性。克拉考尔在此揭示,表现“日常生活”的电影是由不受意识形态干预的物质元素与电影观众的知觉、想象结合而成;而战后的电影观众,必须在对“自然界”场景进行审美改造后,才“获准进入日常生活的神秘场景”[2]244。

克拉考尔构思《从卡里加利到希特勒》时的手稿,其中有诸多鲜明的现象学视角,现保存于马尔巴赫德语文献档案馆

对电影观众的强调与肯定充分体现了《从卡里加利到希特勒》的美学倾向。克拉考尔之所以对绝大部分魏玛电影进行了严苛而彻底的清算,是因为它们要么以威权主义的姿态预设了政治立场,剥夺了电影观众自由思考、探索世界的权力;要么陷在僵化、封闭、毫无生命力的故纸堆里,引导电影观众逃避外部现实与现代性的冲击,最终失去了美学上的合法性。为了找寻战后电影的出路,克拉考尔把电影观众在《从卡里加利到希特勒》中积蓄的力量带到了《电影的本性》之中。他在《电影的本性》中进一步指出,电影观众的审美解放可以寄托于“物质现实的救赎”:汇集“物质现实”的电影可以使现实世界完全直观化,从而恢复电影观众的经验世界。如此,电影便有希望把人类从暴政与专制之中“救赎”出来,走向平等、民主的人文主义之路。可以说,克拉考尔呼唤着一种乌托邦式的电影,这类电影既不设置任何意识形态的前见,也质疑影片中先入为主的观念。它仅仅投射出一个自由、开阔的图像空间,电影观众徜徉其间,以非威权、非分裂的方式重塑着感性与知觉。

三、从“社会政治学”到“电影现象学”

为了进一步厘清《从卡里加利到希特勒》美学层面的自由、解放意义,读者不仅要把它与已然成形的魏玛文集和美国著作联系起来,还要参照克拉考尔写作《从卡里加利到希特勒》所经历的漫长而复杂的酝酿期。有两个文本奠定了《从卡里加利到希特勒》的立论基础:一是克拉考尔1938—1941年撰写的厚厚三大本 “马赛电影笔记”[11],《从卡里加利到希特勒》与《电影的本性》均脱胎于此;二是克拉考尔1942年向“古根海姆纪念基金会”提交的 《德国电影史写作笔记》(Notes on the Planned History of the German Film),这份计划书为《从卡里加利到希特勒》的写作申请到了经济资助。以上两个文本均体现出鲜明的现象学倾向,让《从卡里加利到希特勒》中的反威权主义不再局限于政治话语,更成为一种现象学美学。

具体来说,在“马赛电影笔记”中,克拉考尔率先否定了社会政治事件对电影的决定性作用,并将电影定位在“低于”社会政治学的层面。“界定电影现象的核心是低于(below)政治和社会事件发生的维度。毫无疑问,电影的使命是与特定的时代联系在一起的,但这与任何其他的似乎无处不在的技术发明或计划经济没有什么不同。”[12]他认为,电影“并不向上走,也没有明确的意图,而是向下推进,即便是渣滓也被收集并携带着。它对废弃物感兴趣,对就在那里的一切感兴趣——无论是在人类内部还是外部”[12]。一方面,克拉考尔认为电影可以把握世界上所有的物质元素,渣滓与废弃物也被囊括在内,这种“非人类中心”的唯物主义能力让被摄对象处于 “无前提性”的状态,把它们还原到了电影观众的经验世界之中,也就实现了现象学所说的“回到事物本身”;另一方面,电影“低于”社会政治层面并不断“向下推进”,这意味着电影可以抛弃“政治”与诠释的意图,纯粹作为“前审美”的感觉材料,观众的观影过程就此成为“直观”的过程。感觉材料不断激活一般性与对象,这种本质直观丰富了电影的“可能性”。

在《德国电影史写作笔记》中,克拉考尔再度强调 “回到事物本身”的重要性。他以农民和工程师为例,“农民和工程师都知道一些看似不重要的细节的重要性。他们知道,许多微小的因素必须一起工作,才能使玉米成熟,或使复杂的机器运转。他们的经验告诉他们,不要相信‘纯理念’(pure ideas)的伪装,小事情上发现的东西不仅仅是小事情。这样的观点在人类领域中同样起作用,任何只对展示理念感兴趣的调查都有可能误解理念本身的含义。……直接关注理念,是一种无论如何都永远无法掌握理念的手段。但很可能发生的情况是,对银幕所青睐的一些小事情进行仔细观察,可以让人在暗中发现历史运动的力量的全面行动。理念更多通过不引人注目的方式,表现在不显眼的事实中。在审视这些事实时,人们往往就像透过一扇狭窄的窗户看到了那些在户外完全看不到的陌生景象”[13]。克拉考尔之所以强调细节、微小事物、表面现象的重要性,是因为“小事情”逃脱了社会政治事件的束缚,观众可以从中直观到“历史运动的力量”;而 “直观”需要电影发挥其媒介潜能,看电影就像“透过狭窄的窗户”,把自然界中原本熟悉的事物还原成“那些在户外完全看不到的陌生景象”,陌生化的美学体验充分调动了观众的视觉感官,使其从“历史运动的力量”中收获本质的洞见。

《从卡里加利到希特勒》延续了“马赛电影笔记”和《德国电影史写作笔记》的现象学假设,拓宽了这部著作的内涵与所指。理解《从卡里加利到希特勒》中的反威权精神,同样可以从现象学精神入手。在克拉考尔看来,威权、宗教与自然神话都是权力高度集中、意义单一、教条僵化之所在,任由其发展必然造成人类社会的浩劫。所以,现代人需要从 “表面现象”与空间的“象形文字”入手,发掘其中的裂缝、可能性与不可穷尽性,从而走出二元对立的威权困境。《从卡里加利到希特勒》的核心观念与现象学的内核不谋而合,现象学既倡导主客不可分,又是一门关于“可能性”的学说。胡塞尔 (Edmund Husserl)认为,现象学关注的是 “可能世界”;海德格尔 (Martin Heidegger)将现象学的本质归结为“比现实更高的可能性。对现象学的领会唯在于把他作为可能性来把握”[14];梅洛-庞蒂 (Merleau-Ponty)的 “暧昧性”概念指向了一种绵延于即将形成与即将消失之间的“境遇化”状态。可以说,对“可能性”的洞察、揭示与描述造就了现象学的最大魅力,具体到艺术作品中同样如此。

例如,克拉考尔对 《卡里加利博士的小屋》(The Cabinet of Dr.Caligari,1920)的影片分析便是揭示电影“可能性”的最佳例证。夸雷斯玛在该书的“导读”中提醒读者,“图像学方法在书中的运用远胜于主题阐述带给读者的预期”[1]22。这意味着,如果读者只看到卡里加利是“希特勒的前身”[2]71、这部影片说明了战后德国的 “全面退守”这种“社会政治学”层面的“主题阐释”,尚且只能称之为只见树木,不见森林。克拉考尔在分析《卡里加利博士的小屋》时不断聚焦于 “市集”这一典型的电影图像才是论述的关键所在,他以图像学方法说明了暴政无法磨灭自由的印记。克拉考尔笔下的市集充满吸引力,“所有阶层和年龄段的人都乐于迷失在炫目的色彩和刺耳声响的荒地中,这里是魔鬼的栖身地,是感官享受的富矿——从暴力带来的冲击到令人难以置信的甜蜜体验”[2]72。在迷人的市集中,成年人纷纷“退回童年时代”,“那时,游戏即是首务,现实和幻想交织,不受管束的欲望漫无目的地试遍无穷可能。通过这种倒退,成人逃离一手揠苗继而任混沌本能萎缩退化的文明世界,逃离它,去重建一片绝无文明社会遗迹的混沌世界”。[2]72需要特别注意的是,这里的 “退回童年”与战后德国的“全面退守”截然不同。 “退回童年”意味着成年人在“市集”中重新激活了“萎缩退化”的本能,以孩童般的震惊体验重新感受世界的丰富多样;“童年”的“市集”让游戏与严肃一体,虚幻与现实交融,不受威权控制才能“漫无目的地试遍无穷可能”,最后建立起自由、包容的新世界。在威权主义主导的《卡里加利博士的小屋》中, “市集”既是充满暧昧性与可能性的电影图像,又为观众提供了一个反思性场所:即便灾难已然发生,克拉考尔也不曾否认历史本可以走向充满希望的一方;纵使是在暴政与专制之下,开阔的自由之路也从未被封闭的毁灭之路所取代;哪怕银幕前充斥着“暴君的队列”[2]87,电影观众也不该忘记自己本可以徜徉于自由的市集之中。正是由于对电影“可能性”的推崇,克拉考尔完成了“从政治到美学”的电影理论范式的建构。

结语

《从卡里加利到希特勒》绝不是一本僵化板滞的“社会政治学”和“目的论”著作,而是呼唤电影可能性与电影乌托邦的美学解放之书。即便魏玛民主失败,克拉考尔仍肯定了电影的媒介潜能;即便灾难已然发生,他也相信历史的无限可能;即便他对魏玛电影进行了阴郁、严厉的清算,他还是将电影观众积蓄的能量带向了平等、自由的新世界。克拉考尔的人文主义精神、现象学倾向与对电影的美学期许从《从卡里加利到希特勒》汇入了《电影的本性》,最终使电影彰显出救赎人类的强大力量。

最后需要说明的是,本文无意全面美化《从卡里加利到希特勒》,也并非否认该书的缺憾与局限,而是试图把克拉考尔的电影理论视为一道古老的伤口——它既有误读的危险,又有新生的潜能。从魏玛早期文献到美国时期最后的遗作,更遑论一直处在批判性重读之中的《电影的本性》,可以说,克拉考尔建构起了一个话语高原。这一高原只能在学术界对电影研究的推进中一点一点地被标记出来,而每一次标记也提醒着读者,阅读克拉考尔必须更加谨慎耐心。

注释

[1][美]莱奥纳多·夸雷斯玛.重读克拉考尔[A].[德]齐格弗里德·克拉考尔.从卡里加利到希特勒:德国电影心理史[M].黎静译.上海:上海人民出版社,2008.

[2][德]齐格弗里德·克拉考尔.从卡里加利到希特勒:德国电影心理史[M].黎静译.上海:上海人民出版社,2008.

[3]Anton Kaes.Siegfried Kracauer:The Film Historian in Exile.“Escape to Life”:German Intellectuals in New York;A Compendium on Exile after 1933.ed.Eckart Goebel and Sigrid Weigel Berlin:de Gruyter,2012:244.

[4]A Nation and Its Movies.Time.May 19,1947.

[5]参见Franklin Fearing.A Bibliography for the Quarter.Quarterly of Film,Radio,and Television,1950,5(1)(Autumn):100-103.

[6]参见Barbara Deming.The Library of Congress Film Project:Exposition of a Method.Chimera:A Literary Quarterly,1945,3(2)(Winter 1945):3-21,and 1945,3(3)(Spring 1945):6-26.

[7]Theodor W.Adorno.Nach Kracauers Tod.Vermischte Schriften I:Theorien und Theoretiker,Gesellschaft,Unterricht,Politilk,Vol.20.1.Gesammelte Schriften.Frankfurt am Main:Suhrkamp,1986:194-196.

[8]Eric Bentley.The Cinema:Its Art and Techniques.New York Times Book Review.May 18,1947:s.p.

[9]Seymour Stern.Political History of the German Film:From Caligari to Hitler.New Leader,1947,June 28:11.

[10]Siegfried Kracauer.Letter to Erwin Panofsky.Siegfried Kracauer,Erwin Panofsky:Briefwechsel 1941—1966,ed.Volker Breidecker. Berlin: Akademie Verlag,1996:526.

[11]《从卡里加利到希特勒》的详细写作过程可参见Anton Kaes的Siegfried Kracauer:The Film Historian in Exile.“Escape to Life”:German Intellectuals in New York;ACompendium on Exile after 1933.ed.Eckart Goebel and Sigrid Weigel Berlin:de Gruyter,2012.

[12]转引自[美]米利亚姆·汉森.“作用于皮肤和头发”:克拉考尔的《电影理论》和1940年的“马赛笔记”[J].安爽译.贵州大学学报(艺术版),2020(4):34-49.

[13]Siegfried Kracauer.Notes on the Planned History of the German Film.Siegfried Kracauer,Erwin Panofsky:Briefwechsel 1941—1966,ed.Volker Breidecker.Berlin:Akademie Verlag,1996:12.

[14][德]马丁·海德格尔.存在与时间[M].陈嘉映,王庆节合译.生活·读书·新知三联书店,1987:45.