“列车流”视角下西北地区城市网络结构演变研究

曾俊伟,石生钿,钱勇生,李 信,柳 祯,魏谞婷,杨民安

(兰州交通大学 a.交通运输学院;b.建筑与城市规划学院,兰州 730070)

0 引言

高速铁路作为城市联系网络“流动空间”的重要载体已成为城市间长距离、高效率资源要素流动的最有效途径。高铁的时空压缩进一步促进城市间人员、货物、资金、信息在全球范围内的加速流动。高铁对城市及区域的影响效应不仅体现在运输组织、区域经济、土地利用以及可达性的变化,更关键的是高铁的建设对重构城市空间、凸显城市互动联系在城市及整个网络中的重要性有深远的影响。

国内外关于高铁对空间联系影响的研究聚焦于铁路的交通运输组织优化、城市间可达性的时空效应和区域层面的空间结构重构3个维度。高铁作为空间流动的载体,其运行效率通过旅行时间直接体现,能够通过调整高速铁路列车开行方案、列车时刻表优化等有序组织区域客货资源的高效流动,从而进行运输组织优化以提高城市空间效率[1-3]。高铁的开通对城市的影响不仅体现在时间成本,更体现在城市本身扩张和收缩选择,这种选择通过联系网络可达性对城市的空间结构产生显著影响[4-6],可达性高的枢纽城市扩张更为明显,更多表现为核心-边缘格局[7]。列车流时空压缩效应在区域联系上主要通过虹吸能力和辐射效应形成沿高铁线路的廊道效应[8-12],具体体现在经济联系[13]、产业结构[14]和空间格局[15]等多维度,可以促进城市群协同发展。在研究方法上,主要以列车频次为基础数据,用复杂网络理论、引力模型、社会网络以及社区结构等方法研究城市及城市群之间的网络结构特征[16-18]。

综上,既有研究主要从高铁的组织优化和可达性关系发现高铁沿线城市联系强度分布不均衡、核心城市辐射带动能力不足[15,19],对区域空间网络的重构关系优化策略的研究还存在不足。研究区域上,国内大部分研究聚焦于铁路网密集的东部地区,较少关注铁路网相对稀疏的西北地区。相比东部地区,西北地区地域辽阔、资源丰富但深居内陆,交通设施的落后成为长期以来制约西北地区发展的瓶颈。随着国家“新西部大开发”战略的推进,西北地区交通基础设施建设的资金投入力度加大,西北地区已进入高铁时代,高铁带来的巨大时空压缩效应以及空间重构作用正影响着西北地区。本研究将高速铁路和普通铁路列车频次作为整体纳入研究指标,对西北地区城市网络的优化和推进区域协调一体化发展有一定的指导意义。此外,既有研究以列车频次作为城市间联系度进行社区划分,较少考虑空间距离的影响。因此,本研究首先根据列车频次及两城市间的旅行时间等计算空间联系测度,然后以空间联系测度为权重构建复杂网络进行社区划分;其次以兰新高铁、宝兰客专开通时间节点为依据,选取2014年、2016年、2018年、2020年铁路客运班列数据,采用列车频次优势度、中心度、中介度及社区划分等手段,以时间轴线分析铁路建设对西北地区城市网络结构演化的影响,同时,分析某个时间节点上高铁对城市网络结构演变的影响。

1 研究对象、数据来源与研究方法

1.1 研究对象及数据来源

西北地区在行政区划上包含陕西、甘肃、宁夏、青海、新疆。本研究选取其中的51个城市为研究对象。铁路客运班次数据来源于国家铁路官网(http://www.12306.cn)售票系统。普速铁路列车包括T字头、K字头、Z字头以及普通旅客列车。根据2014年实施的《铁路安全管理条例》,高速铁路是指设计开行时速250 km以上(含预留),并且初期运营时速200 km以上的客运列车专线铁路。根据上述定义,中国的高铁以及部分动车和城际列车都属于高速铁路,基本上涵盖了C字头、G字头和D字头列车所运营的线路[9]。列车频次按照以下方法进行统计:如果某次列车从城市A出发经停城市B范围内的车站,则城市A至城市B的列车频次加1;如果该次列车同时经过城市B两个及以上站点,只计算1次;最后,两城市间的列车频次为双向列车频次之和。两节点城市间的旅行时间来源于国家铁路官网,均取最短旅行时间。

1.2 研究方法

1.2.1列车频次优势度。列车频次优势度用以衡量某个节点城市的列车频次相较于研究区域内平均列车频次的水平,该值越大表明该节点在网络结构中越重要。公式如下:

式中:Ai为节点城市i的列车频次优势度;fi为节点城市i的列车频次;n为研究区域节点城市总数。

1.2.2中心度。中心度用来评价某一节点在网络中连接能力强弱及所处的地位,中心度越大表示该节点联系越广泛,越接近网络的核心位置。公式如下:

式中:CD(i)为节点i的中心度;d(cij)为0~1变量,若节点i和j之间有直达列车,取值为1,否则为0。

1.2.3中介度。中介度是用来衡量某一节点对其他节点间信息传播所做贡献大小。中介度越大的节点其在网络中起的中转作用越大。公式如下:

式中:CB(i)为节点i的中介度;God(i)表示节点o和节点d通过中转节点i产生的最短路径数量;God表示节点o和节点d连通的最短路径总数。

1.2.4社区结构。社区结构是假设整个网络由若干个“群”或“团”构成,社区内节点间的连接相对较紧密,而社区之间的连接相对比较稀疏[9]。整体上,位于同一个社区的城市具有较强的铁路列车联系强度,而不同社区的联系相对较小。社区结构识别的算法很多,主要有经典贪婪算法、Louvain算法、CAM算法、Laplace谱平分法、GN算法、Newman快速算法、REDCAP算法以及CMM算法[20-23]。本研究根据研究区域特征,采用速度快且对点多边少的图聚类效果较为明显的Louvain大规模社区发现算法[23]进行社区识别。

此外,根据刘书舟等[13]的方法计算城市空间联系测度。为评价不同社区在网络中的重要性,引入PageRank算法[24]对网络中所有节点的连接情况进行评价,并用各社区中节点PageRank值的总和来反映社区对外连接性,对外连接性越高的社区在网络中具有越高的地位。

2 西北地区铁路客运网络特征及演化

2.1 列车频次结构特征

2014—2020年西北地区列车频次优势度(包括普铁和高铁)排名第1的城市均是西安,兰州的列车频次优势度仅次于西安(图1)。陕西省平均列车频次优势度高于西北地区其他省份,表明陕西省的铁路网络更加完善。从空间分布来看,列车频次优势度较高的城市沿陇海线呈“轴带状”分布。

在选定的4个时间节点上,通过对比有无高铁分析发现,总体上具有高铁站点城市的列车频次优势度会得到提升;相反,无高铁站点的城市列车频次优势度会相应下降(图1),这主要是由于高铁的快速性、便捷性更为明显,给无高铁站点的城市带来了竞争效应,削弱了无高铁站点城市在网络中的重要性。西宁作为青海省的省会城市,除2018年之外,列车频次优势度却位于前10之外,其列车频次优势度远低于天水、武威、张掖、嘉峪关等城市,主要原因是青海省经济水平不高、铁路网络密度较小,且近一半城市尚未开通铁路,然而,天水、武威、张掖等城市却是陇海线上的重要城市,进出新疆的列车大多经过这些城市,故而能跻身前10。在研究时间段内,宁夏4个城市(银川、石嘴山、吴忠、固原)的列车频次优势度均小于1,且从未进入前10行列。乌鲁木齐、吐鲁番列车频次优势度一直位居前10,哈密除2014年和2020年外也位于前10。2014—2020年,西安和兰州的列车频次优势度分别由4.38,4.31增长到5.78,5.57,分别处于第1和第2的水平,说明这两个城市已成为西北地区最主要的铁路枢纽。

2.2 中心度分析

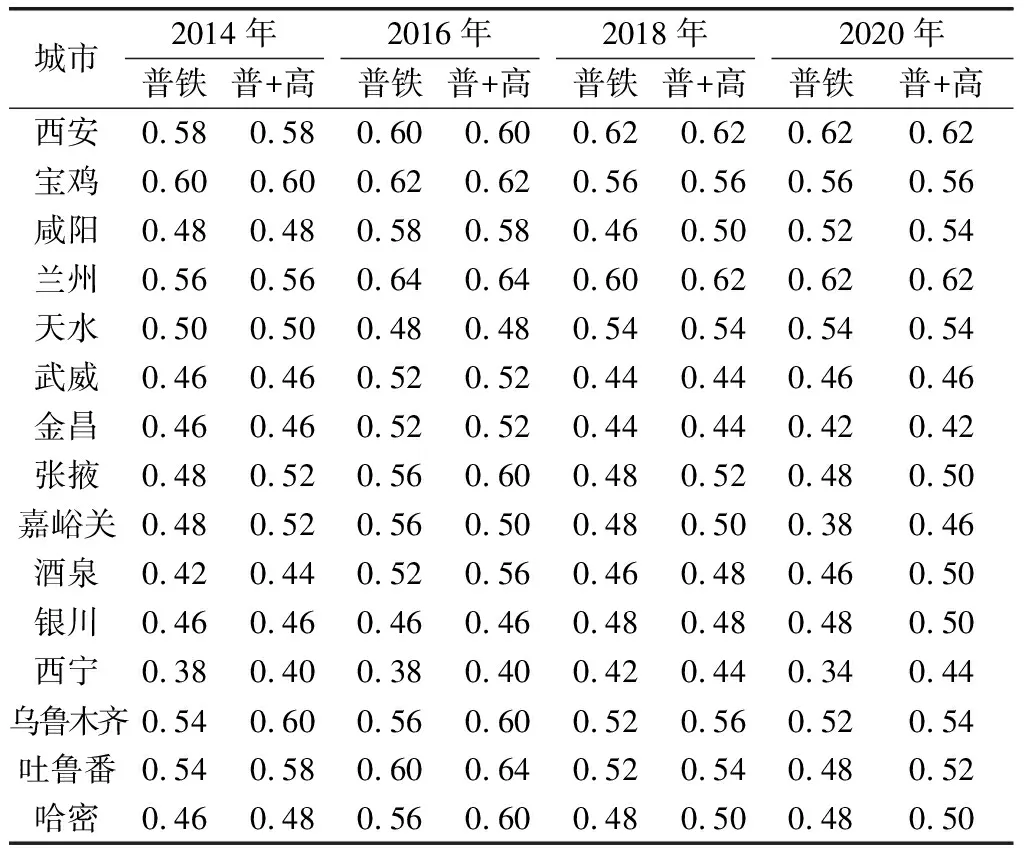

根据统计的列车频次计算各城市的中心度(表1)。表1列举了西北地区有代表性的城市在不同时间节点上的中心度。2014—2020年中心度排名前3的城市为西安、兰州、宝鸡,其中心度介于0.56~0.64,这与郭倩倩等[15]研究得出的结论一致。这3个城市主要分布在西北地区偏东位置,凭借良好的区位条件和交通优势处于网络核心地位。中心度紧随其后的是乌鲁木齐、吐鲁番和哈密;天水、武威、金昌、张掖、嘉峪关、酒泉都是河西走廊的重要节点城市,得益于陇海线及兰新高铁的建设,其中心度也较高;与郭倩倩等[15]的研究相比,上述城市中心度的排名略有差异,这可能是选取的时间节点不同造成的差异,但整体来看这些城市中心度均较高,是西北地区联通能力较强的城市,得出的结论是一致的。

图1 2014年和2020年西北地区列车频次优势度

表1 西北地区代表城市中心度

2014年宝鸡的中心度高于西安,原因是与西安有直达列车的城市有29个,与宝鸡有直达列车的城市有30个。2016年与兰州有直达列车的城市有32个,兰州的中心度超过宝鸡,兰州成为西北地区中心度最大的城市。2014—2020年,中心度变化最大的城市是陇南,由2014年的0增加到2020年的0.48(直达城市数量为24个),原因是陇南作为兰渝铁路的沿线站点城市,兰渝铁路的开通使得陇南与其他城市间具备了开行列车的条件,同时也说明新线路的开通对沿线城市的中心度有着较大的提升作用。

2.3 中介度分析

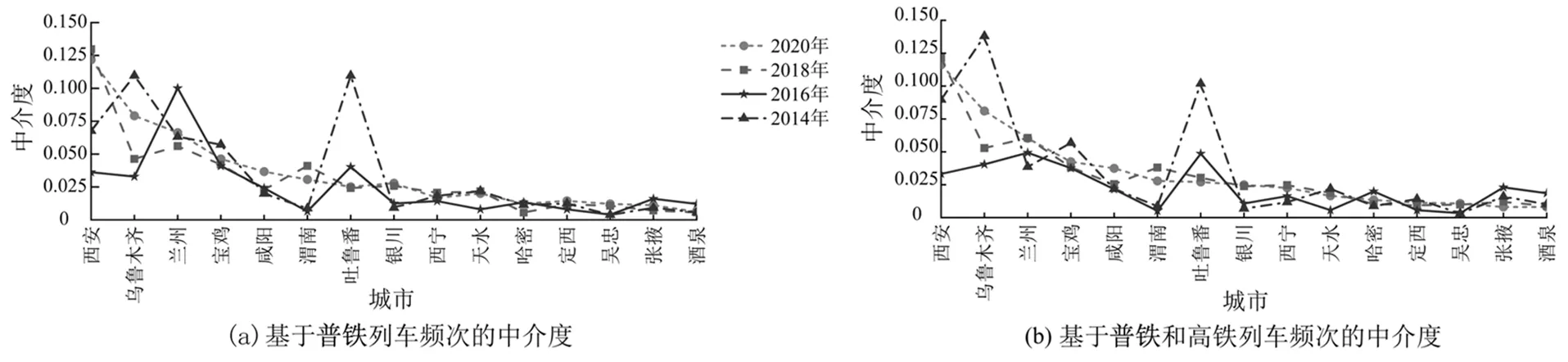

2014—2020年西北地区中介度排名前15的城市中介度变化趋势如图2所示。从整体上看,西北地区各城市中介度偏低,中介度均小于0.15(图2)。中介度较高的城市主要位于陕西省及各省会(首府)城市,如西安、宝鸡、咸阳、兰州、乌鲁木齐、西宁等,这些城市的中介度在有无高铁列车频次影响时均处于较高水平,中介度都大于 0.025。郭倩倩等[15]研究测算了西北地区各城市的中间中心度(相当于本研究中的中介度),结果显示西安、乌鲁木齐两城市的中间中心度最高,这与本研究也表现出一致性;受选取时间节点不同的影响,中介度排名前10的城市排名存在差异,但中介度排名前10行列中包含的城市却几乎一致。此外,西北地区大多数城市的中介度较低,介于0.000~0.025。

图2 西北地区部分城市中介度

从变化趋势看,中介度与路网建设量有密切的联系,西北地区从东到西路网密度递减,中介度也由东向西呈递减的规律,西部地区依然呈现出由省会(首府)城市及部分陕西省内重要城市主导的网络格局。2016年以后,西安的中介度最高,对比2018年、2020年西安的中介度,可以发现呈缓慢下降趋势,而乌鲁木齐、兰州、宝鸡、咸阳等城市的中介度却有上升的趋势,说明西安对网络资源的控制力正在削弱,整体上反映出均衡发展的态势。兰州处于中国陆域版图的几何中心,在西北地区也是联络陕西、新疆、宁夏、青海的重要枢纽,“联络四域,襟带万里”是兰州优越地理位置的真实写照,其中介度始终位于前3。中介度变化较明显的城市是乌鲁木齐和吐鲁番,分别从2014年中介度排名第1、第2降低到2020年的第2、第7。2014年和2016年高铁的开通对中介度的影响较显著,如西安、乌鲁木齐、兰州;高铁的开通对中介度的影响在2018年之后不再明显,在有无高铁列车频次的影响时,各城市的中介度排名几乎一致,只是在中介度值上有轻微的变化。可以预期,在未来一段时间内西北地区仍将表现出以西安、乌鲁木齐、兰州为主导的网络格局,但这些城市所起的中介作用会逐渐降低。

3 社区结构

3.1 整体结构特征

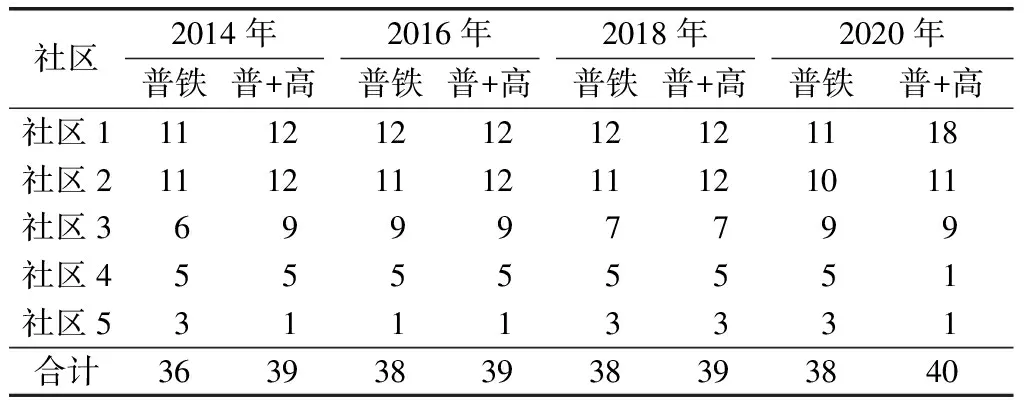

从社区划分结果来看,铁路建设使西北地区城市网络结构发生了一定的变化,基于普铁联系强度划分的社区数量从20个减少为18个,基于普铁及高铁联系强度划分的社区数量由17个减少为16个,“孤岛”城市数量有所减少,这说明随着铁路的建设西北地区城市间的联系强度得到一定提升。对选定的4个时间节点上有无高铁影响时排名前5的社区包含的城市数量对比发现,有高铁参与的排名前5的社区城市数量均高于无高铁参与的数量(表2),说明高铁建设对城市间的联系强度具有一定提升作用,但提升作用并不明显,其原因在于西北地区高铁网稀疏,高铁连通的仅仅是小部分省会(首府)城市及沿线城市,并没有大范围影响到西部地区其他城市。社区划分的结果中,由于区位优势及交通优势的影响排名前3的社区主要是以西安、兰州和乌鲁木齐为核心城市构成的,从一定程度上反映出西北地区已形成稳定的多中心结构。

表2 排名前5的社区城市数量 个

社区结构是基于各城市间的功能距离来划分的。因此,社区PageRank值的大小可以反映某一社区在区域中的对外联系程度以及集聚性[9]。2014—2020年排名前3的社区PageRank值占比呈上升趋势,在有高铁客运班列参与时的效果更为明显(排名前3的社区PageRank值占比达76.4%),表明随着铁路的建设城市功能呈现出收敛的趋势,其功能聚集在少数区域。基于普铁列车频次的排名前3社区的PageRank值占比趋于均衡,这说明在只有普铁时,城市间的联系强度比较均衡;而基于普铁和高铁列车频次的第1社区的PageRank值占比更高于第2社区和第3社区,是由于随着高铁的建设,陕西和甘肃开行的高铁列车有所增加,小部分拥有高铁的城市间的联系强度提高(以陕西各城市、甘肃河东地区和青海西宁为代表),形成1个紧密的社区;而大部分无高铁城市联系强度大致接近(以甘肃河西地区、宁夏及新疆部分城市为主),形成了1个社区,由于社区内城市数量众多,所以该社区PageRank值较高。

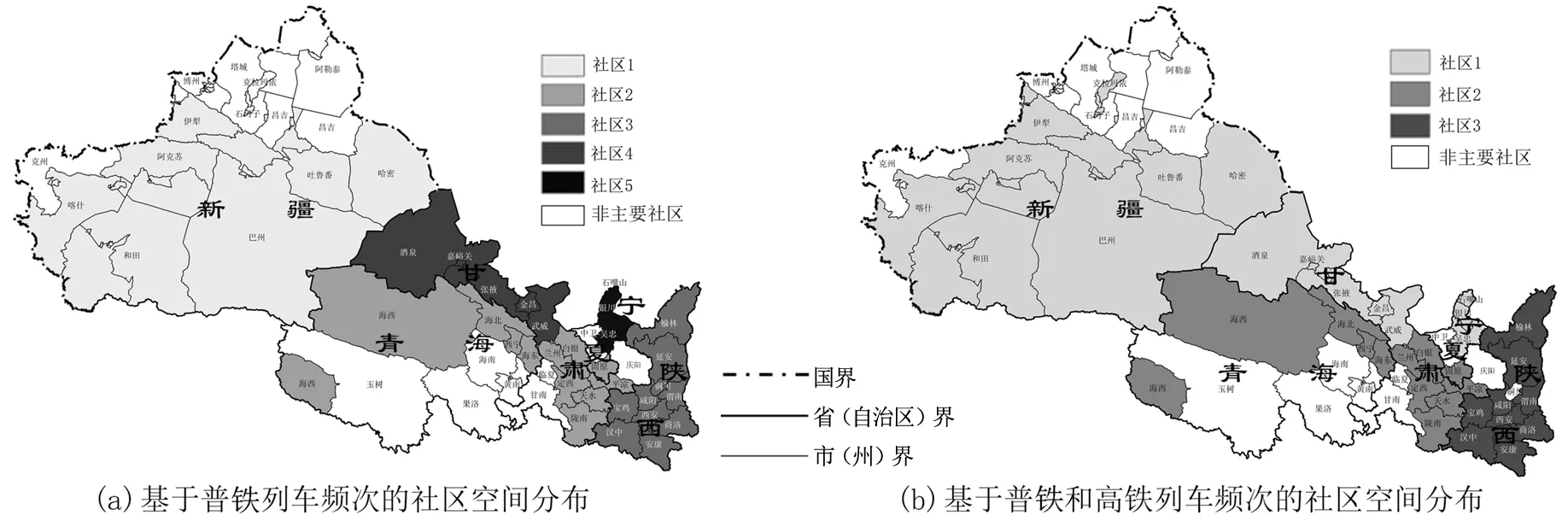

3.2 社区空间分布

为便于分析,过滤掉包含城市数量较少的社区,主要社区的空间分布如图3所示。社区分布与铁路网布局、高铁开通及节点城市地理位置有较大关系。基于普铁列车频次的社区分布特征主要为:社区1包含的城市分布在新疆;社区2以兰西城市群为主;社区3中的城市分布在陕西省;社区4城市分布在甘肃省河西地区;社区5以宁夏3个城市为主(图3a)。新疆和宁夏由于铁路网密度较小并且地处边缘位置,途径列车数量较少,对外联系强度小,分别构成了社区1和社区5;甘肃省以其“哑铃状”的行政区划特征划分到两个社区(社区2和社区4),兰州、天水、白银、定西、西宁、海东等城市地理位置较近,并且随着兰西城市群间的人口、物资、信息流动的日益加强产生了紧密的联系,构成社区2;陕西是西北地区铁路基础设施最完善的省份,省内各市联系紧密,构成社区3;甘肃河西地区五市(武威、金昌、张掖、嘉峪关、酒泉)有陇海线穿过,组成社区4。随着高铁的开通,西北地区社区分布有了明显的变化,社区数量减少(图3b)。将新疆、甘肃河西五市以及宁夏社区合成1个社区,即社区1;社区2和社区3没有变化。其原因是西北地区铁路网密度由东向西呈现出渐疏的特点,社区2和社区3内部高铁的开通使这个特点更为明显,社区根据路网密度大致分为东、中、西3个社区,但由于高铁列车频次存在较大差异及地理位置差异,社区2和社区3没有融合;社区1中的张掖、酒泉、嘉峪关、哈密、吐鲁番、乌鲁木齐虽有兰新高铁通过,但由于地理区位的原因与社区2和社区3中的城市没有产生较高的联系强度,最终与甘肃省河西五市及宁夏三市构成同一社区。

图3 2020年西北地区社区空间分布

社区分布与城市群分布具有较大的耦合性。对比西北地区主要社区分布与西北地区4个城市群空间分布发现,两者在空间上具有一定的一致性,但也存在差异,在考虑高铁列车频次后这种差异更为明显(图3)。具体表现为:乌昌石城市群与社区1、兰西城市群与社区2、关中城市群与社区3、酒嘉玉城市群与社区4、宁夏沿黄城市群与社区5布局具有高度一致性,但也有差异,表现在社区2和社区3分界处的个别城市社区划分与所属城市群不同,如平凉、天水、庆阳(图3a)。同时,社区分布与各省份行政区划也具有较大一致性。城市群分布与社区分布已存在较大差异,尤其是偏西部地区出现了1个社区包含多个城市群的现象(图3b)。

4 结论与讨论

4.1 结论

(1)从空间分布来看,西北地区列车频次优势度较高的城市主要位于陕西省,列车频次优势度较高的城市沿陇海线呈“轴带状”分布,西安和兰州已成为西北地区最重要的两个枢纽。高铁建设对节点城市中心度的提升没有明显影响,但对列车频次优势度的影响较大,可以明显提升高铁连通的城市间的联系。

(2)西北地区中介度排名前3的城市为西安、兰州、乌鲁木齐,这3个城市在西北地区人员、物资、信息流通中起着重要的枢纽作用,但这种作用会缓慢减小。对于首次开通铁路的沿线城市来说,新线路的开通可以明显提升城市的中心度和对外联系强度,具有明显的“沿途效应”。

(3)随着铁路的建设,西北地区城市间的联系强度得到了提升,社区数量有所减少,“孤岛”城市数量减少,总体上西北地区已形成以西安、兰州、乌鲁木齐为核心的多中心结构。

(4)西北地区基于普铁列车频次划分的社区空间结构与城市群的分布具有较大一致性,边缘地区存在微小差异;与各省份行政区域也有较强的吻合度,总体来看没有打破省域的限制。但是,考虑到高铁的影响后社区与城市群空间分布的一致性被打破,省域的限制也被突破,西北地区排名前3的社区空间分布与城市群空间分布不再有明显的耦合关系。

4.2 讨论

相对于普速铁路,高速铁路对城市间联系强度、社区结构划分的影响较大,如何将高速铁路规划建设与城市网络结构的发展演变联系起来,充分发挥高速铁路的优势,最大程度上满足西北地区协同发展需求,是相关规划单位值得注意的问题。同时,如何合理利用现有高铁资源满足西北地区发展需求也需进一步深入研究。此外,本研究以铁路“列车流”视角分析了西北地区城市网络结构演变,没有考虑公路、航空的影响,如何将公路、航空客运班次加以考虑对西北地区各城市间的联系、社区划分进行研究可作为下一步研究的方向。