后疫情时代我国钢铁、铝产业的机遇与挑战

王京,王寿成,贺昕宇

(有色金属矿产地质调查中心, 北京 100012)

0 引言

2020年以来,新冠疫情突如其来,快速传播到全球主要经济体,针对疫情蔓延所采取的隔断措施深刻影响了国际经贸活动,打破了既有的全球产业链格局。同时,为消解民众疾苦和刺激经济增长,财政和货币政策同步宽松,全球经济步入滞胀风险区。疫情与“逆全球化”共振,国际产业布局深刻调整,越来越多的国家在发展资源产业时,既考虑经济效益,也将追求产业安全、自主可控作为产业链布局更为重要的考量要素。

钢铁和铝产业链条长、关联产业广、全球化程度高,与世界经济发展密切正相关(李新创,2021)。我国钢铁和铝产业体系完善,是全球供应链的枢纽,均是具有国际竞争力的产业。目前全球疫情仍在不断演变,钢铁、铝产业面临诸多挑战。与此同时,我国的疫情防控措施得当、民众认可、成效显著,钢铁、铝产业也迎来了新的发展机遇。

1 新冠疫情对全球产业链、供应链的影响

新冠疫情对经济全球化产生三个方面的巨大影响。

一是全球化发展基础被蚕食,经济需求和供给同步收缩。全球化是指通过要素资源的跨国配置,实现货物、服务、资本、人员等在全球范围的跨境流动,促进比较优势分工。通过把部分工序外包到生产成本较低的经济体,生产和出口国以及消费和进口国均能在全球化的资源分配中获益(徐茂越,2021)。因为新冠疫情的影响,各国采取的隔离措施使得国家间的贸易和投资活动受阻,进而引发全球经济供给和需求同步收缩。

二是贸易保护主义抬头,全球产业链多环节受阻,产业链向内顾化、分散化发展。近年来,逆全球化思潮不断蔓延,全球化发生倒退。新冠疫情发生以来,各主要经济体间的互信缺乏进一步加剧,保护主义进一步抬头,呈现内顾化、分散化趋势。全球制造业和能源供应的枢纽,如中国、日本、韩国、伊朗、意大利等供应链因疫情被打乱,首当其冲的就有资源产业的供应链。疫情在美国和欧盟全面爆发,进一步从资本和终端消费市场方面,对全球产生冲击(谢晶晶,2021)。越来越多的国家试图通过供应链多点布局的方式,分散由于疾病灾害、地缘政治等突发事件带来的风险。

三是催化各国在社会制度、意识形态、发展模式、价值理念等方面的一系列对立和冲突,作为新冠疫情最大的次生灾害,将从更深层次加剧逆全球化趋势。全球产业链由全球化布局向区域性集聚演化。以中国为例,据海关总署数据,2022年第一季度,我国对东盟进出口达到了1.35万亿元,同比增长8.4%,占我国外贸总值的14.4%,东盟成为我国第一大贸易伙伴;同期,我国对欧盟进出口1.31万亿元。未来,用于生产所需的中间品贸易可能主要在区域内进行,全球产业链将会朝着区域化、次区域化的方向发展,逐步发展出欧洲、北美、东亚、东盟等区域化板块。

2 我国钢铁、铝产业的挑战与机遇

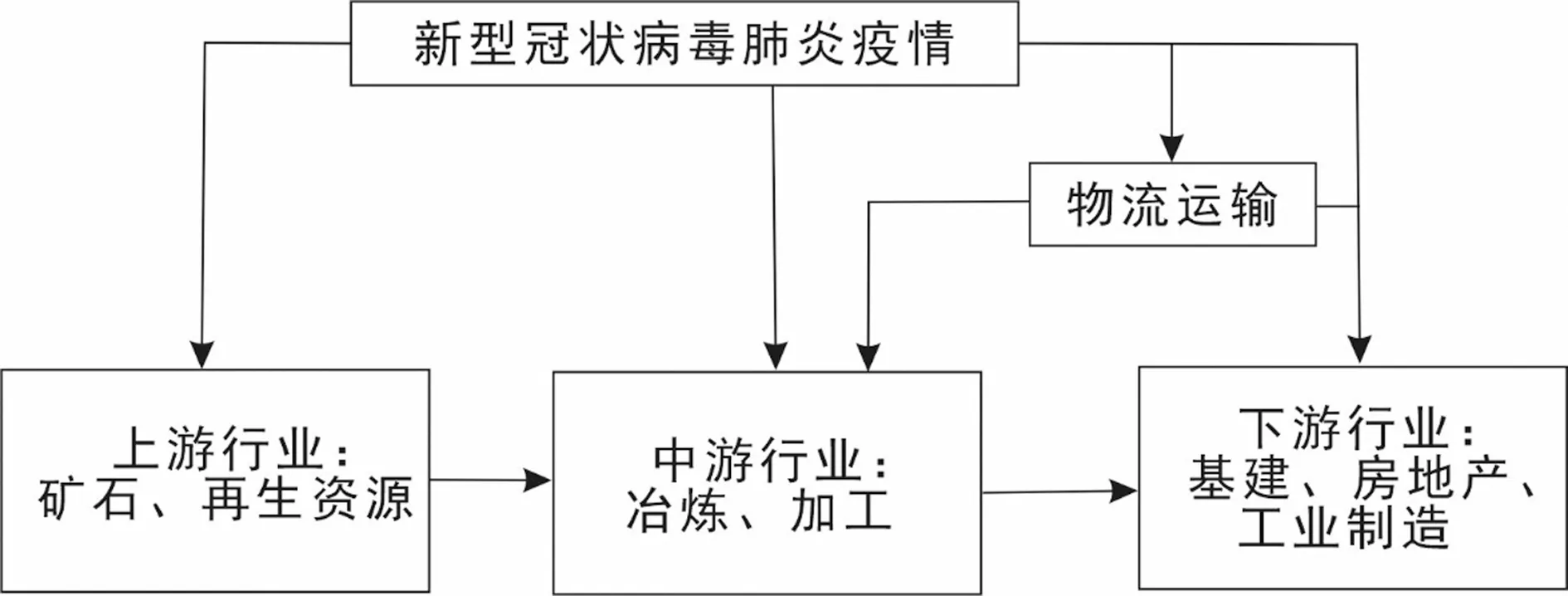

新冠疫情是一场始料未及的考验,短期内不仅给我国钢铁和铝产业带来了巨大冲击,也暴露了资源产业长期以来存在的问题。新冠疫情不仅仅影响消费和服务业,它还会通过交通物流、地产销售等环节传递到制造业、建筑业,对钢铁和铝资源产业造成一定的冲击(图1)。科学分析新冠疫情影响下钢铁、铝产业的机遇与挑战,解决产业的关键问题,加快结构调整和效率提升,才是我国钢铁、铝产业持续发展的根本之道。

图1 新冠疫情对钢铁、铝行业的影响示意图

2.1 我国钢铁产业的挑战与机遇

2.1.1 挑战

(1)铁矿石保障程度低、抵御风险能力差。中国拥有全世界一半的钢铁产能,是最大的生产国和消费国,但铁矿石依存度却高达80%以上,我国钢铁企业长期受制于外国铁矿石贸易商,长期依赖澳洲和巴西的进口铁矿石。从国内铁矿石资源来看,中国铁矿石资源禀赋总体较差,大部分铁矿石属于低品位、难采、难选矿石,随着钢铁工业的快速发展,钢铁企业每年不得不从力拓、必和必拓、淡水河谷三大铁矿石生产贸易巨头进口大量铁矿石。近年来每年进口铁矿石约在10亿吨以上(李新创,2022)。近几年,国际铁矿石市场的高度垄断格局导致铁矿石价格不断暴涨,中国只能被动地接受铁矿石价格和质量,中国钢铁企业蒙受了沉重的损失。逆全球化风潮以来,我国主要矿石进口来源国对我国执行了贸易限令,在矿产品价格高升的情况下,国内因疫情所采取的隔离措施,也导致采购成本不断攀升。

(2)需求呈现下降态势。受新冠疫情发生影响我国经济下行。新冠疫情对房地产行业冲击较大,造成一段时期内房地产领域基本处于“休克”状态,随之房地产用钢需求也处于萎缩状态,钢材需求整体下降。

(3)物流成本增高。各地加强了交通监管以控制新冠疫情蔓延,部分地区还采取了封城封路等措施,物流复工难以保证,钢铁企业原料运入和钢材外运因此产生了较大影响。部分港口、码头、仓储等物流节点也遇到限制运营,严重影响了钢铁产品和原材料的正常运输 (邓传上,2020);同时,各地设立关卡消毒站也增加了在途时间,推高了物流成本。

(4)新冠疫情影响钢铁企业资金困局显现。近年来,国家严格控制产能过剩行业信贷,资金链断裂迅速成为钢铁行业的风险之一。再加上钢材需求企业由于疫情冲击复工推迟,正常出货的钢材无市场,钢铁企业的销售现金均出现了大幅下降,而库存又会占用大量现金,资金回流减少;而维持正常生产需要的刚性支出难以降低,到期需要还贷,整体钢铁生产企业现金流压力增加。

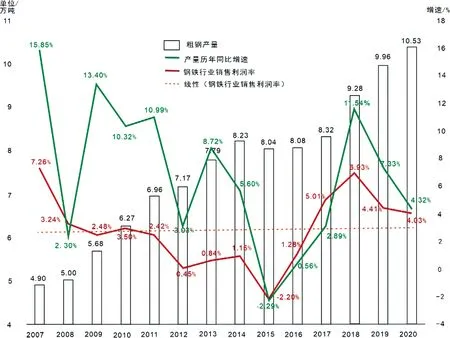

(5)处于产业链中游,议价能力低,产品利润率低。目前我国钢铁产业中大部份仍然是冶炼、加工企业,上游铁矿石资源在外,加工铸造行业的科技含量又较低,在价格谈判时处于被动。我国制造业平均利润率约为6%,整体钢铁产业的利润率却低于5%(图2)。

图2 钢铁行业利润率变化趋势示意图(数据来源:钢铁协会,2020)

2.1.2 机遇

(1)政策供给机遇。为应对疫情持续影响,政府积极推出有利于经济稳定的政策,钢铁行业市场营商环境将会持续优化。继工信部联合科技部、自然资源部印发《“十四五”原材料工业发展规划》之后,工信部、国家发改委、生态环境部又联合发布《关于促进钢铁工业高质量发展的指导意见》,廓清了钢铁工业实现高质量发展的目标和路径。

(2)催生产业升级新的窗口期。由新冠疫情引发的全球产业链调整,使得钢铁产业发展将按照产业链安全、自主可控的产业发展要求,关键核心零部件用钢的国产化将成为新产品开发的重中之重;下游升级催生钢材产品的个性化、定制化需求,上下游加大联合研发力度;建筑、机械、汽车、造船等传统用钢行业对产品质量的稳定性、适用性和可靠性提出新要求。比如太钢12t手撕钢,在全球疫情持续发展的情况下,逆势出口,进一步说明了只要加快技术进步、发展和创新,掌握核心技术,就一定会有新的机遇(李新创,2020)。

(3)产能合作新机会。全球产业链重整由全球化布局向区域性集聚演化促使区域内产能合作积极推进。把握好新冠疫情国内形势逐步好转、国外影响依然严峻的时局,抓住补强海外钢铁生产力布局空间链的机遇。有实力的钢铁企业在“一带一路”沿线国家布局开展钢铁国际产能合作,构建并补强我国钢铁产业全球生产力,补强产业链中的资源端。

2.2 我国铝产业的挑战与机遇

2.2.1 挑战

(1)国内外新冠疫情持续蔓延,供给将下降。目前来看海外疫情重灾区非我国铝土矿主要进口国,短期内铝土矿进口受影响不大,氧化铝出现减产,铝加工开工受限,电解铝库存累积较快,2021年电解铝供给延续下行且产能结构持续优化,但海外疫情防控情况对我国铝土矿进口及下游产业链开工影响仍是潜在变量。新冠疫情对国内铝下游生产企业造成干扰较大,铝价持续高位运行,大多数企业长期维持刚需补库,铝原料库存量较往年减少,若疫情进一步影响原料运输的话,则会影响部分企业的生产情况。如果国外疫情进一步蔓延导致防控升级,铝土矿出口国矿山开工率下降及港口发运受限;国内铝土矿供给持续减少,随着原材料逐渐消耗,氧化铝企业出现更大幅度减产,电解铝企业原材料出现短缺,全产业链企业生产均将受到较大的影响,产业供给将明显下降。

(2)取消优惠电价,煤价高企,电解铝行业用电成本抬升。我国电解铝行业用电结构中,网电、自备电比例分别为36%和64%(刘京青,2021)。 2021年8月26日,国家发展改革委员会发布《关于完善电解铝行业阶梯电价政策的通知》(以下简称《通知》)。其中,施行阶梯电价和取消优惠电价在行业内引起较大波澜。《通知》是在“双碳”目标和实施能耗双控考核的背景下发出的,各省迅速响应,贵州、云南、四川、山西、广西等省/自治区相继出台取消优惠电价的政策,网电价格大幅度上调,使电解铝行业用电成本整体抬升。结合“高耗能企业市场交易电价不受上浮20%限制”的要求,主要地区网电价格上调幅度高达40%以上。

(3)针对中国的贸易制裁继续扩大,外部环境错综复杂。当前全球新冠疫情仍未得到有效控制,世界经济复苏不稳定不平衡,国际产业链供应链布局深刻调整,针对中国的贸易制裁持续扩大,中国铝产业发展面临的外部环境仍然错综复杂。

2.2.2 机遇

(1)国家政策支持。后疫情时代面临全球产业链重整向区域化演变,铝产业可充分利用国家的政策支持,如“一带一路”等,大力发展国铝产业的区域内国际产能合作,为稳定铝产业链的安全性自主提供了坚实的后盾(王寿成等,2021)。我国有实力的铝企业要把握住大好时机,充分做好区域内“友好”国家的资源储备。

(2)产业结构提升。随着新冠疫情发展,逆全球化进程加快,使国内铝企业认识到单一化产品面临的巨大市场风险,促使众多铝企业积极调整产业结构,优化资源配置,健全产业链,降低产品的综合成本,提高企业的规模效益。

(3)行业利润大幅改善。全球大宗商品市场在经历了2020年新冠疫情带来的冲击并逐步走出谷底后,在2021年终于迎来了一波规模空前的上涨行情。电解铝市场也顺势而起。2021年电解铝价格创出近15年以来新高,价格增长超过成本增加,企业经营状况大幅改善。2021年电解铝行业年度平均成本15421元/吨,平均价格18953元/吨,平均利润3532元/吨,是2020年的2.2倍。

(4)产业集中度达到较高水平,企业规模大型化。根据安泰科统计,截至2021年底,中国电解铝企业数量为100家(以生产厂计),企业平均产能规模为43.3万吨/年。其中,年产能力在20万吨及以上的有78家,占总能力的94.9%;年产能力在30万吨及以上的有62家,占总能力的86.5%;年产能力在40万吨及以上的有47家,占总能力的75.2%;年产能50万吨及以上的有34家企业,占总能力的62.5%。 截至2021年底,中国百万吨以上铝业集团电解铝产能合计3145.3万吨,占总产能的72.7%,集团式发展增强了企业的综合实力以及抗风险能力,同时也增强了中国企业的国际竞争力。

3 思考与启示

(1)自主可控、产业安全是产业发展的根基。新冠疫情全球大流行和日益复杂的地缘政治形势对凸显了保障产业链供应链安全稳定的极端重要性。习近平总书记指出:“优化和稳定产业链、供应链。产业链、供应链在关键时刻不能掉链子,这是大国经济必须具备的重要特征。要拉长长板,补齐短板,在关系国家安全的领域和节点构建自主可控、安全可靠的国内生产供应体系。” 日前俄乌战争的爆发使疫情下本就紧绷的全球供应链更是“雪上加霜”。满足产业链供应链安全要求的短链化、分散化、本土化、区域化等成为全球产业链供应链调整的方向,俄乌冲突进一步加剧这种趋势。俄罗斯和乌克兰是全球镍、钛、铝等重要金属的主要生产国和出口国,受俄乌局势影响,英国伦敦金属交易所金属镍、钛、铝价格节节攀升。镍、钛、铝等金属是航空、汽车、化工、装备等制造业生产必不可少的上游关键材料,这些金属供应受阻不可避免地会影响航空、电动汽车、不锈钢等产业链供应链的正常运行。国家更加重视产业链供应链稳定安全,特别是减少对外采购依赖和实施供应链多元化战略。

(2)需要认识产业安全的整体性。资源产业应注重上游原材料资源的获取和下游需求的升级,深入融合上下游合作,打造全产业链联盟。例如钢铁产业应将资源端纳入整个产业链条,才能彻底解决钢铁产业原料保障受制约、成本居高的困局。并科学调动产业链上下游创新资源,形成产学研用联合协作,实现产业链协同创新,加速技术成果输出。

(3)应当紧抓战略窗口期,增强我国资源产业链供应链自主可控能力。强化顶层设计,着力打造自主可控、安全可靠的产业链供应链,确保当关键技术、关键零部件等供应受到限制时,依然能够保持国内产业链供应链的稳定运行,保障国家的产业链供应链安全。

(4)全球产业链重整由全球化布局向区域性集聚演化促使区域内产能合作积极推进,资源产业应充分利用这一趋势,利用“一带一路”等政策,加强区域内“友好”国家的国际产能合作,提高保障钢铁和铝的产业链供应链安全性。