我国遥感卫星系统X频段数传频率兼容性评估方法

王星星 徐斌 唐梦辉 孟令杰 李辉 闪笑雨

(1 国家国防科技工业局重大专项工程中心,北京 100101)(2 北京羽寻智能科技有限公司,北京 100191)

卫星遥感涉及气象、海洋、农业、林业、环保等各行各业,应用广泛。目前,我国主流遥感卫星多为低轨遥感卫星,中轨和高轨遥感卫星数量极少,因此本文重点以低轨遥感卫星为主要研究对象,中轨和高轨道遥感卫星系统也可参考文中的评估方法。按照国际电信联盟(ITU)《无线电规则》规定和工程实际,常规低轨遥感卫星系统数据传输使用频段主要集中在X频段(8025~8400 MHz),其频率共用环境和能否兼容共用直接决定了遥感卫星系统的在轨安全和效益发挥。

我国无线电主管部门曾就“十二五”期间国内遥感卫星系统X频段数传频率兼容性开展专题研究,并基于当时遥感卫星系统数量不多,以国家民用卫星系统为主的情况确定了针对“十二五”期间发射卫星的协调方法。目前,面对国家大力发展空间基础设施、商业遥感卫星爆发式增长的局面,延用已不适用的传统办法,甚至出现忽视技术分析的协调趋势,给我国遥感卫星稳定运行带来了巨大的风险。同时,针对遥感卫星数传频率的研究,仅限于用频需求、用频模式和更高频段用频可行性方面,在X频段数传兼容性方面没有进一步的研究成果提出。

鉴于上述情况,本文基于对ITU相关建议书中提出的遥感卫星系统数传频段干扰保护标准,提出适用于我国遥感卫星系统X频段数传兼容性的评估方法。不同于以往的只考虑固定的遥感系统干扰保护标准,本文依据ITU相关建议书,结合我国在轨遥感卫星系统实际的技术与操作特性,提出我国遥感卫星系统数传干扰保护标准的计算方法,建立更有效的保护标准。同时,不同于当前普遍采用的单个遥感卫星系统间兼容性分析,本文提出采用集总干扰计算的方法,能客观反映遥感卫星系统数传实际的频谱共用环境和兼容形势。

1 研究基础

国际上,大多数国家使用ITU无线通信部的建议书(ITU-R SA系列)提出的方法和标准作为遥感卫星系统数传频段干扰分析的指导。这种国际上的通用方法可作为本文的研究基础,使用时应注意以下几点。

(1)干扰保护限值标准由其自身性能要求决定。建议书给出的干扰保护限值为被干扰系统在确保自身链路必要性能的基础上所能够承受的全部干扰,即集总干扰。

(2)干扰保护限值标准包括功率和时间限值2个维度。干扰保护限值标准既包括同一时刻来自不同的干扰源、不同的干扰路径的所有干扰信号功率叠加,也包括不同时刻发生的干扰持续时间的叠加。ITU-R SA.1026[1]建议书表1中note2中明确说明,干扰标准是根据接收时间的百分比来确定。

(3)干扰限值标准的适用性。当前建议书提出的干扰保护门限是考虑典型遥感系统的特性,特定卫星系统的技术与操作条件与通用标准系统情况不同,其可允许的干扰保护标准可以不同,但不能比通用情况要求更多的保护。

(4)基于一定干扰余量的保护标准的必要性。从规则角度,8025~8400 MHz频段划分给卫星地球探测业务数传链路使用[2],按照ITU的协调程序,该业务在考虑限值标准时必须考虑承受一定干扰。

需要指出的是,建议书使用的方法和标准是基于特定历史时期的遥感卫星系统频率使用环境和特定系统特性(由欧盟国家主导提出并被采纳),与我国当前遥感卫星系统数传使用频率的形势具有一定差异,因此有必要提出适应我国当前遥感卫星系统数传频段的干扰评估方法与标准。

2 X频段数传兼容性评估方法

2.1 X频段数传链路技术操作特性

遥感卫星数传分系统的无线电频率兼容仿真模型由遥感卫星、地面接收站、数传载波链路、系统操作特性4个部分组成[3],需要考虑的技术操作特性要素如下。

2.1.1 轨道特性

卫星系统所需建模的轨道参数见表1,一般可以从卫星系统申报单位向ITU申报的卫星网络资料及卫星在轨星历2个渠道获取。其中,卫星网络资料是当前国内所有民用遥感卫星系统合法使用频率的必要条件[4],其申报信息可以从ITU数据库取得,作为卫星系统兼容性仿真的数据依据。

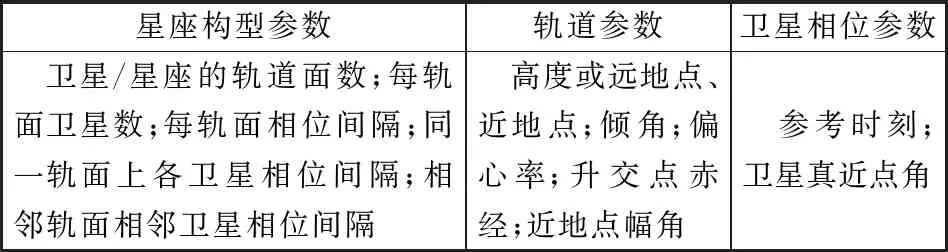

表1 卫星系统建模所需参数

2.1.2 遥感卫星天线模型

遥感卫星数传分系统发射天线是遥感卫星系统的重要组成部分[5],越来越多的相控阵扫描天线取代了传统数传天线,轻量化、小型化、灵活化成为其发展的趋势。数传分系统发射天线是频率兼容性的重要影响因素,典型遥感卫星系统数传发射天线[6]方向图主要包括两类,分别描述如下。

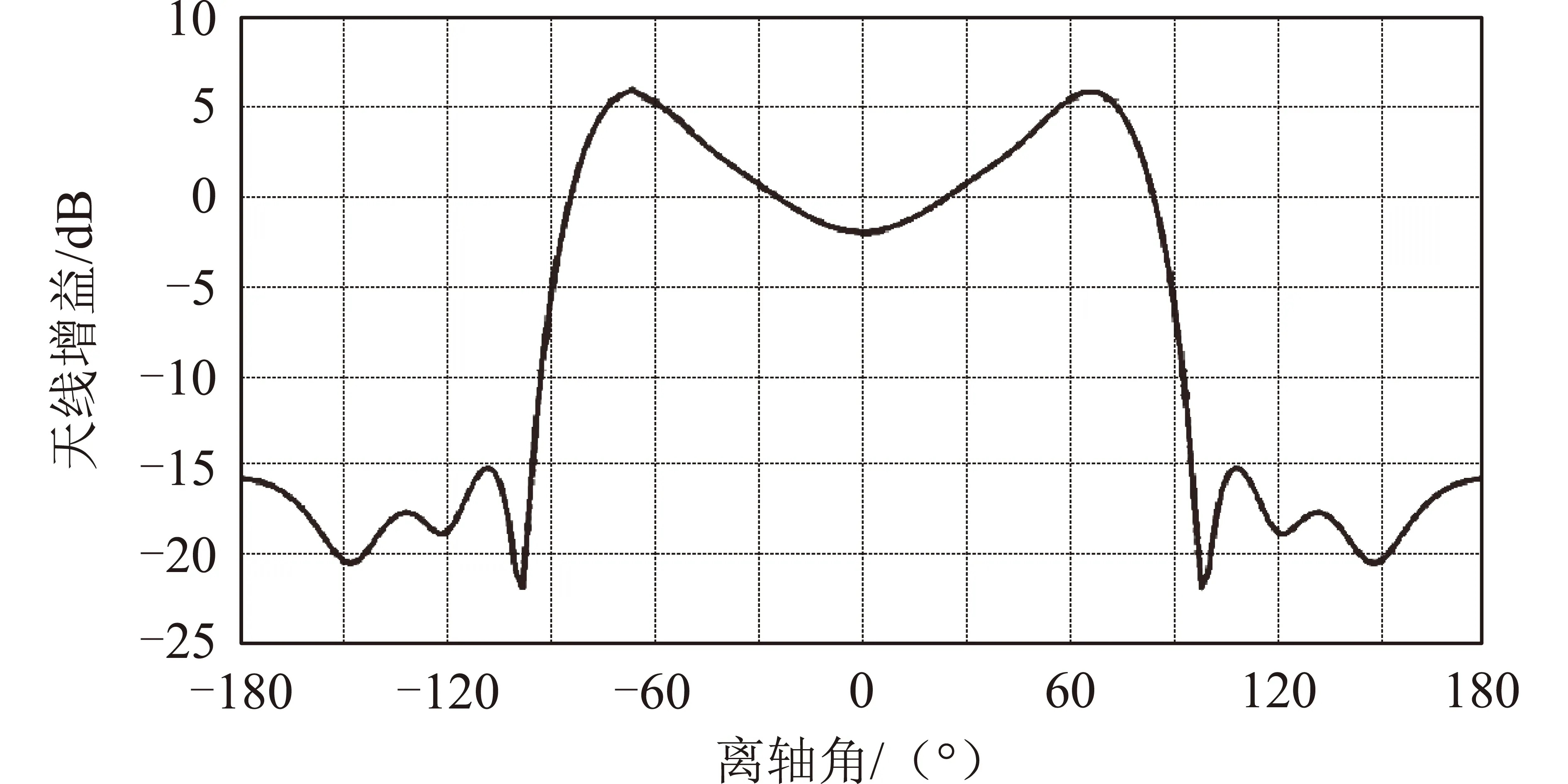

(1)等通量天线。它也称为地球匹配固定波束天线,我国早期遥感卫星系统数传天线大多采用覆球波束数传天线,能使数传信号到达地面接收天线的通量密度大致相同,如图1所示。

图1 典型等通量天线方向图

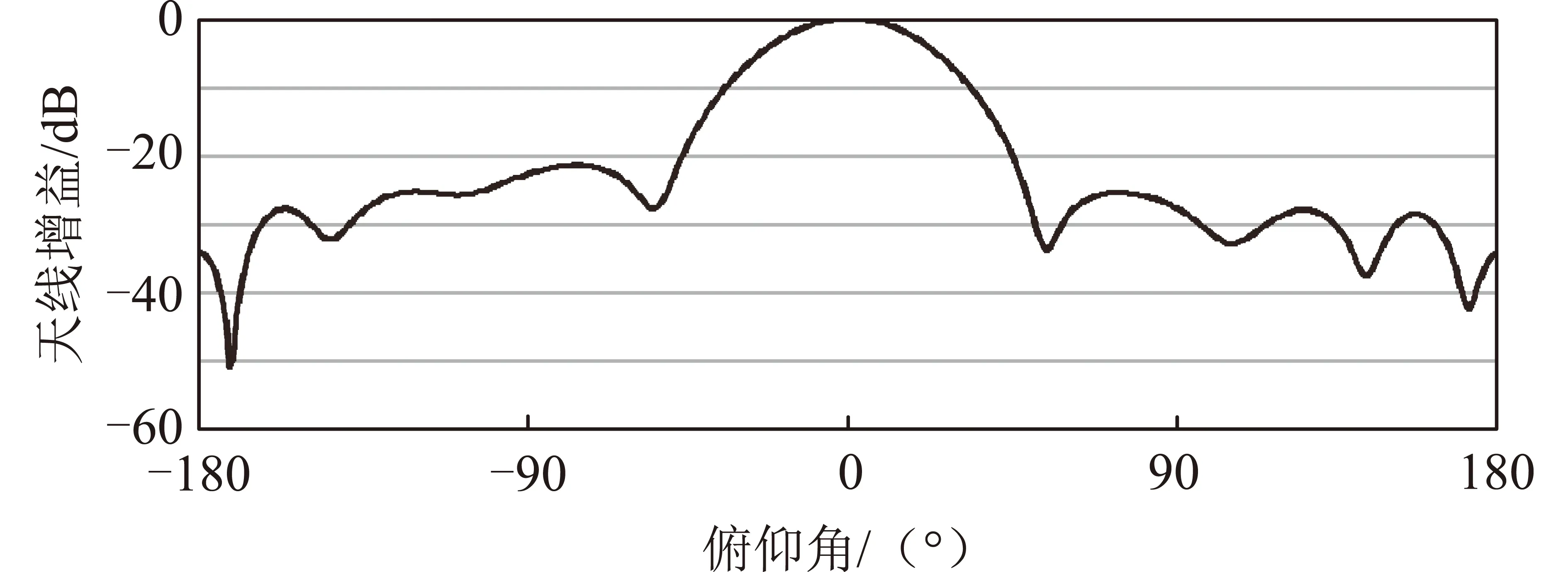

(2)点波束天线[7]。随着遥感卫星系统对地观测分辨率的提高、幅宽的增大,所需传输的数据量大幅增加,对数传速率要求也大大提高.目前,我国大多数低地球轨道(LEO)对地观测卫星系统都采用更高的发射增益和更窄的天线波束宽度的点波束天线,典型的点波束天线方向图如图2所示。

图2 典型点波束天线方向图

2.1.3 数传地面接收站

遥感卫星系统数传地面接收站的部署位置、数量和接收天线特性,是影响遥感卫星系统数传链路通信质量的重要因素。

(1)地面接收站位置。对于被干扰遥感卫星系统,当卫星系统有多个处于国内的地面接收站,以各站独立工作条件下受到的干扰情况进行仿真分析。对于干扰遥感卫星系统,当卫星系统有多个处于国内的地面接收站,以各站协同工作条件下对被干扰卫星系统指定地面接收站受到的干扰情况进行仿真分析。

(2)接收系统特性。考虑到只有在ITU进行卫星网络资料申报的卫星系统才会作为有效的研究对象开展相应频率兼容性研究,因此可利用卫星网络资料中的技术参数进行计算。

2.1.4 载波参数

(1)载波功率。考虑到只有在ITU进行卫星网络资料申报的卫星系统才会作为有效的研究对象开展相应频率兼容性研究,因此可用卫星网络资料中的技术参数进行计算。

(2)传播模型。考虑到遥感卫星系统X频段链路对我国国土所处区域的正常雨量条件下的雨衰等传播链路影响不敏感,干扰卫星系统、被干扰卫星系统链路传播环境近似,当前遥感卫星系统X频段信号传播模型采用自由空间传播损耗模型进行链路计算。

(3)解调门限。载波载噪比C/N(C为有用信号载波功率,N为噪声功率)门限是卫星网络资料中用于定义卫星系统对应载波的解调门限,在频率兼容性分析中可作为被干扰卫星系统干扰保护标准使用。由于国内遥感卫星系统X频段数传载波链路C/N在卫星网络资料中是必须提供的参数,但大多数网络资料并未提供相应的调制方式和对应的误码率,使该参数的使用不具有针对性。根据调研,当前我国遥感卫星系统X频段接收设备的典型接收系统调制解调性能如表2所示。

表2 典型接收系统解调性能

2.1.5 操作策略

1)波束指向策略

通用的非地球静止轨道(NGSO)卫星系统模型,波束指向可以有多种方式。例如:波束指向地心(星下点);波束指向地面固定的特定地面接收站;波束在一定范围内扫描。其中,遥感卫星系统数传波束常用的指向策略为前两种,在一定范围内扫描的模式常见于雷达载荷等[8]。

2)建链策略

通常情况下,遥感卫星系统可能有多颗卫星和多个地面接收站,即多星多站操作。数传地面接收站与卫星建链关系通常是比较复杂的,在通过仿真进行数传频段兼容性评估过程中需要对其进行合理简化:①有地面接收站只要与卫星可见(满足一定技术条件,例如最低工作仰角等)就可以进行数传接收;②过境开机,过境后则关机;③地面接收站有足够资源与全部可见卫星建链数传。

用于兼容性评估建模的遥感卫星数传分系统在多星多站模式下的操作规则可包括3种情况。

(1)站选星,即对遥感卫星地面接收站按一定规则进行排序(例如站址从北向南,或者接收站的设备、功能指标优越性),由第1个接收站开始,在其所有可见卫星中选择可见时间最长的卫星建链,再针对第2个接收站,选择除第1个接收站已选卫星之外的其他可见卫星中可见时间最长的卫星建链,依次类推,直到最后1个接收站,或者无卫星可选。

(2)星选站,即对遥感卫星按一定规则进行排序(例如最先与地面接收站可见),由第1颗卫星开始,在其所有可见接收站中选择可见时间最长的接收站建链,再针对第2颗卫星,选择除第1颗卫星已选接收站之外的其他可见接收站中可见时间最长的接收站建链,依次类推,直到最后1颗可见卫星,或无接收站可选。

(3)最长可见,即根据卫星轨道外推模型预报卫星过境时间。①计算遥感卫星系统每颗卫星过境时间内对每个地面接收站的可见时间;②选择其中可见时间最长的卫星和接收站建立数传链路;③选择次长可见时间的卫星和接收站建立数传链路;④以此类推,直到无卫星或无接收站可用;⑤每个已经建立的链路保持通信直到建链条件不符合(卫星和接收站不可见),释放链路,参与新的建链筛选;⑥每个已经建立的链路保持通信过程中,即使出现新的卫星或接收站并可能有更长的可见时间,也不释放,即尽量少切换卫星。

2.1.6 干扰保护限值

遥感卫星系统频率兼容性评估指标包括以下几类。

(1)评估被干扰卫星系统自身信号强度。只与被干扰卫星系统本身的技术与操作特性相关,包括有用信号载波功率C和载噪比C/N。

(2)评估干扰信号强度。只与干扰卫星系统本身的技术与操作特性相关,包括干扰信号功率I、干扰信号到达地球表面的功率通量密度和参考带宽内干扰信号功率谱密度[9]。

(3)评估干扰信号对被干扰系统造成影响的程度。与干扰信号强度和被干扰系统性能相关,例如C/I,I/N,C/N+I。

(4)统计指标。在上述指标基础上,考虑到遥感卫星系统的时变特性,相应频率兼容性也随时间变化,通常通过适当的统计特性全面反映系统兼容性整体情况,例如干扰信号超标概率,即干扰信号超过相应功率限值标准的时间占被干扰系统工作时间的百分比。

ITU建议书提供了以干扰信号功率I为参考指标的遥感卫星系统X频段数传的干扰保护限值计算方法[10]。目前大多数操作单位都在参考使用。

2.2 兼容性评估方法

2.2.1 仿真场景的建立

仿真场景针对国内X频段遥感卫星系统同频数传分系统之间的兼容性,所有同频系统是一个整体,其中任何单颗卫星系统的工作状态,都受到其所在环境中其他同频卫星系统的影响,同时,任何单个系统的工作状态,也都会对其他同频系统产生潜在影响。也就是说,任何一个卫星系统,都同时具有双重身份:既是被干扰系统,又是干扰系统。

在遥感卫星系统数传分系统频率兼容性研究中,被干扰对象只有一个,即某个卫星系统的某个地面接收站。因此,当干扰系统有多个数传地面接收站时,需要对每个数传地面接收站的干扰情况分别进行评估,评估结果是独立的,如图3所示。图3中:干扰系统X和Y分别有3条和2条链路指向各自接收地面站(单链路干扰1,2,3,4,5)。当考虑单系统干扰,则干扰系统X产生的单系统干扰为单链路干扰1+单链路干扰2+单链路干扰3;干扰系统Y产生的单系统干扰为单链路干扰4+单链路干扰5。当考虑多系统干扰,则有单系统X和单系统Y的所有干扰叠加得到,即单链路干扰1+单链路干扰2+单链路干扰3+单链路干扰4+单链路干扰5。

图3 被干扰地面接收站集总干扰模型

2.2.2 兼容性评估仿真步骤

(1)定义干扰关系。定义被干扰系统和被干扰地面接收站,建立被干扰系统、干扰系统模型;当被干扰系统有多个接收站,需要分别计算各接收站独立工作受到的集总干扰。

(2)计算轨道。计算所有卫星系统(包括干扰、被干扰系统)轨道参数,即被干扰系统和所有干扰系统的卫星在空间的实时位置,用轨道六根数或位置速度矢量表示。

(3)计算可见性。计算所有卫星的可见性,形成矩阵,包括:被干扰系统所有卫星对被干扰系统所有接收站的可见性;每个干扰系统所有卫星对被干扰系统被干扰接收站的可见性;每个干扰系统所有卫星对自身所有接收站的可见性。

(4)计算所有卫星对以下各接收站的可见时间。被干扰系统所有卫星对被干扰系统所有接收站的可见时间;每个干扰系统所有卫星对自身所有接收站的可见时间;每个被干扰接收站对所有干扰卫星的可见时间。

(5)建立数传链路。对某一时刻Tx各卫星系统内的可见时间最长的组合建立数传链路:被干扰系统地面接收站选择可见时间最长的卫星建链;各干扰系统所有链路中选择可见时间最长的卫星、地面接收站组合建链;Tx时刻,干扰系统其余卫星、地面接收站根据可见时间的长短依次组合建链。

(6)计算链路参数。计算Tx时刻各系统每条可见链路的链路参数,包括:被干扰信号的发射偏离角、发射天线旁瓣及增益、信号传播距离、在被干扰接收站的接收增益、被干扰信号的接收功率;干扰系统每条可见链路的链路参数,包括:干扰卫星发射天线在被干扰接收站接收方向的发射偏离角、发射天线旁瓣角及增益、传播距离、被干扰接收站在该卫星方向的接收偏离角、接收旁瓣角及增益、干扰信号功率、干扰信号功率通量密度。

(7)计算集总干扰功率。计算在Tx时刻所有干扰信号在被干扰接收站接收机输入端的功率总和,并进行记录。

(8)计算链路保持时间。计算Tx时刻可见持续时间中持续最短时长n后的结束时刻Tx+n,并于Tx+n+1时刻开始进行下一组可见持续时间的计算。Tx+n时刻,判断每个干扰系统、被干扰系统每个地面接收站,选择以下3种状态中的1种。①保持已有链路(继续可见)。②释放已有链路(状态变为不可见),需要在当前可见卫星中还没被其他接收站占用的卫星中选最长可见的;可能有新可见的卫星,也有可能是被释放出来的卫星。③原来处于空闲状态,判断是否有卫星(包括新卫星)可见,根据可见时间选择卫星并建链。

(9)计算Tx+n时刻各卫星和地面接收站间可见链路时间,重复步骤(5)~(8),直到仿真时间结束。

3 仿真验证

本文首先针对在ITU登记的我国115颗在轨遥感卫星系统进行兼容共用集总干扰形势分析。其中,以高分多模卫星系统(卫星网络名称GC-10)在喀什站接收作为被干扰系统,其他114颗在轨遥感卫星系统作为干扰系统;随后考虑到未来发展新增卫星GC-new,其技术特性与当前GC-10相同,分析后续增加新的干扰卫星系统后对当前干扰参考形势的影响及兼容共用可能的策略。需要说明的是,本文所述仿真参数均来自ITU的登记信息,实际在轨卫星系统及地面接收站在使用本文方法时还要考虑本系统的一些差损情况,以便仿真结果更加准确。

3.1 GC-10的干扰保护标准

根据ITU公布的卫星网络资料技术参数,计算GC-10喀什站数传载波链路余量。GC-10卫星网络资料中提供的用于链路计算的参数见表3。根据ITU-R SA.1026建议书提供的公式,计算GC-10卫星网络的集总干扰保护标准,计算结果见表4。

表3 GC-10卫星网络资料中提供的用于链路计算的参数

表4 GC-10卫星网络的集总干扰保护标准计算

3.2 115颗卫星集总干扰仿真

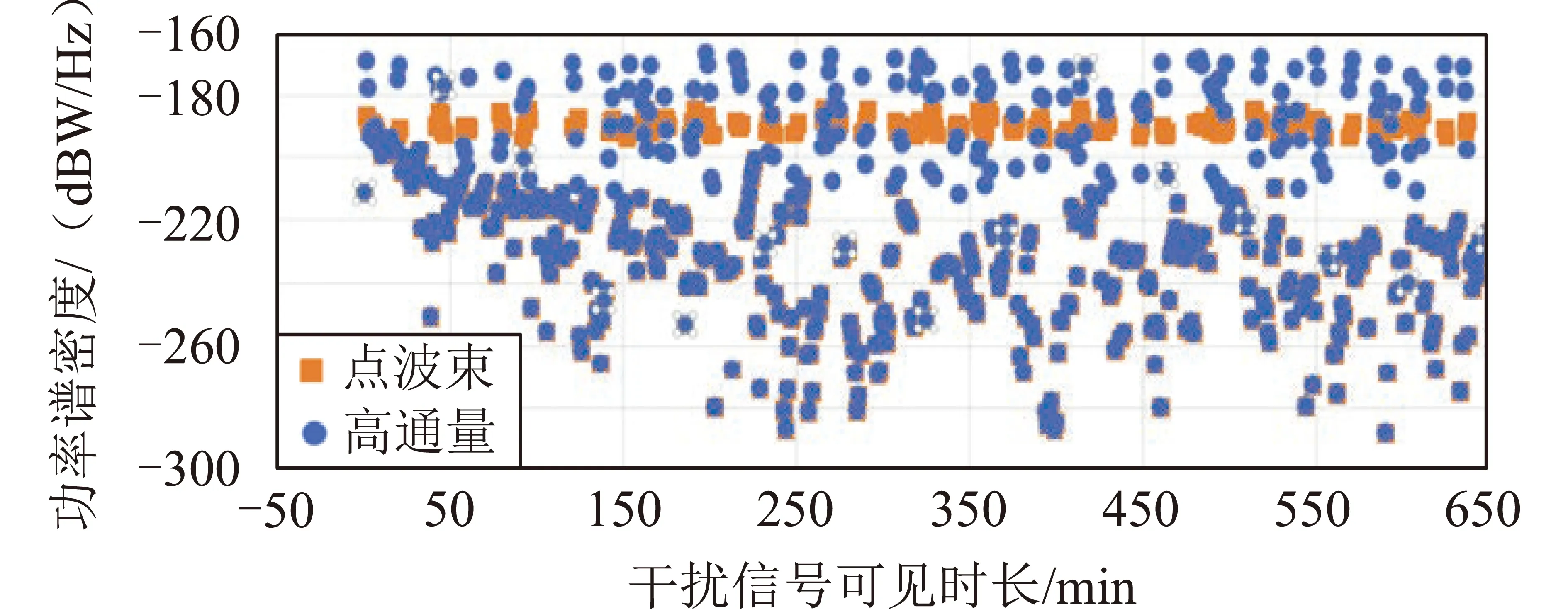

利用本文方法,通过ITU网络资料和卫星在轨星历查询到的115颗卫星参数开展仿真,仿真步长为1 min,仿真开始时间为2021-11-27T00:00:00,仿真结束时间为2021-12-28T00:00:00。GC-10卫星系统(喀什站)受到集总干扰,集总干扰信号功率谱密度仿真结果见图4。其中,集总干扰信号最大值为-189.776 6 dBW/Hz,已接近短时干扰保护限制,从一个侧面反映了目前大量在轨遥感卫星系统的运行,即将达到兼容共用的极限,需要采取必要的措施才能使各系统用频兼容。

图4 集总干扰信号功率谱密度仿真结果

3.3 116颗卫星集总干扰仿真

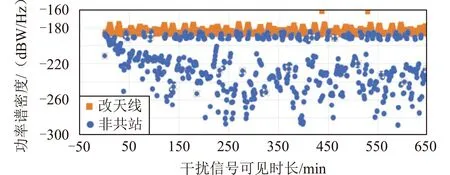

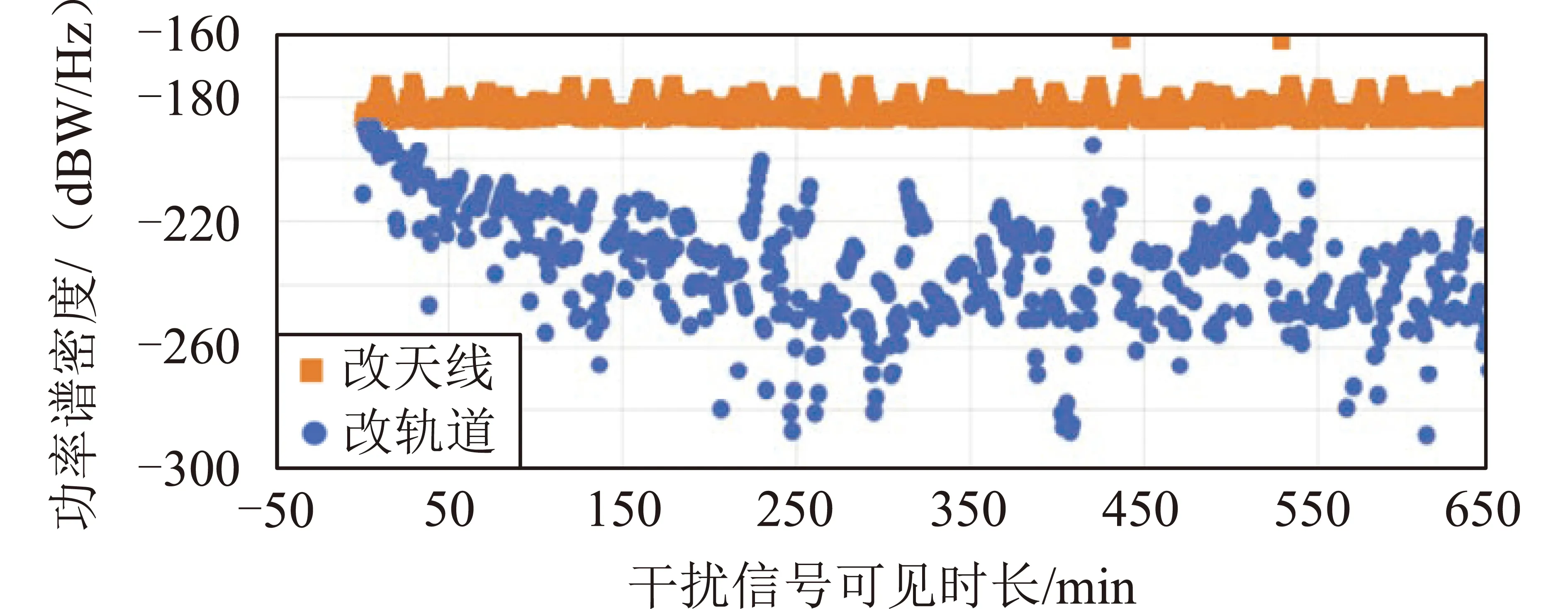

以上述集总分析场景为基础模型,即GC-10为被干扰系统,与其他114颗卫星同时在轨受到集总干扰为基础参考形势,假设新增1颗技术特性与GC-10完全相同的卫星GC-new(卫星轨道、地面接收站、天线和发射功率等链路参数完全一致),模拟对被干扰系统的集总增量干扰最强的一种最坏场景,即116颗卫星的场景。仿真结果如图5所示,干扰情况严重恶化。但如果通过仿真选取优化卫星发射天线(点波束)、调整地面接收站位置、改变卫星轨道参数等措施,即可大幅降低干扰情况,如图6~8所示。

图5 115颗对比116颗卫星集总干扰

图6 优化天线对比

图7 调整地面接收站位置对比

图8 调整轨道对比

4 结束语

针对当前我国遥感卫星大量部署在轨运行,后续还有多个规划系统将投入使用,兼容性环境日益复杂,多星、近轨、同频的共用形势不容忽视。使用本文方法针对我国在轨遥感卫星X频段数传兼容性进行仿真可以看到,卫星系统具体技术与操作特性不同,得到的干扰保护标准差距很大,需要分别计算,而不是采用固定标准。同时,多系统集总干扰对单颗卫星的干扰影响,比单个系统间的干扰计算结果明显恶化,这更能客观地反映实际频率使用环境。本文方法可作为开发相应软件工具的基础,以便于政府部门科学决策,卫星系统合理规划,运营单位有效统筹,规避我国遥感卫星工程建设和在轨使用风险,提升无线电频率使用效率。

遥感卫星数传频段兼容性评估方法的落实,还需要基于技术与管理多方面的条件联动实施,例如,建立完备的在轨卫星运行状态与链路参数管理系统,明确落实卫星操作单位、卫星工程研制单位、各级管理部门相关的责任分工。开展系统兼容共用研究和兼容性评估,需要在ITU相关研究基础上,从原理上掌握其兼容性评估方法,而在具体标准的制定和方法的实施上,则应结合我国当前遥感卫星X频段数传使用的现状和发展趋势,根据实际系统技术与操作特性,建立适应我国国情的保护标准和方法,有的放矢地开展系统规划论证和频率协调,确保系统在轨兼容工作。