城市道路雨水径流生态协同处理方案设计研究

聂 昊,梁契宗,史长莹

(1.黑龙江大学 水利电力学院, 哈尔滨 150080; 2.中山大学 土木工程学院, 广州 510275)

0 引 言

道路在城市规划与建设中占有举足轻重的地位,快速城市化背景下,道路面积不断增加。目前,我国城市道路占建设用地的比例一般为10%~15%,而部分西方发达国家城市甚至达到30%~40%[1]。因此,为了协调城市发展中人和环境之间的矛盾,如何把握日益增加的道路与城市环境的关系,妥善处理道路建设对环境、水资源等带来的干扰和影响,成为一个值得认真对待的重大问题。

国外从20世纪60年代便展开了对雨水资源的收集利用工作的相关研究,90年代LID理念的形成[2]与实践逐步实现了对雨水资源的生态化利用。此外,欧、美、日等国家和地区对于雨水利用工作有严格的法律、政策要求。相较于发达国家,我国相关工作开展较晚,从20世纪90年代开始在甘肃等干旱地区开展试点,2013年12月“海绵城市”的概念首次出现在官方文件中[3]。基于政策激励,生态协同处理的相关研究取得一定成果,在道路雨水径流处理方面逐步实现了从简单的“排”到径流处理与生态功能相协调的“用”的转变,在一定程度上改善了传统雨水处理装置污染、浪费雨水径流的情况,但现有技术在客观上仍存在诸如装置清理难度大、技术方案不成熟、不完善、雨水径流不够顺畅等问题。此外,在过去,我国水污染防治工作重点针对城市生产和生活污水等点源污染,城市雨水径流污染治理在我国尚未全面展开,诸多概念和理论还存在争议,治理经验和方法也相对不足。而且相关科学及技术问题的研究工作缺乏突破,不能形成较完备的技术理论体系,相关装置的径流处理能力和生态功能效果仍有待提高。如王建龙等[4]设计了一种城市道路雨水径流生态协同处理装置及方法,实现了雨水径流中污染物的分级控制以及净水节水功能。罗鹏等[5]设计了一种地表径流初雨控制系统,有效控制了初期雨水对地面水体的污染。然而传统装置在长时间使用之后,装置的内部会积累有淤泥等杂质,在定期对其进行清理时,难以有效提高清理的操作效率,容易因清理的不及时导致雨水径流不够顺畅,不方便工作人员的维护操作。基于此,本文设计一种新型城市道路雨水径流生态协同处理装置及方法[6],以解决上述问题。

1 城市道路雨水径流生态协同处理装置设计

城市道路雨水径流生态协同处理装置的设计主要围绕提高装置的滤污能力、纳污能力及排污能力3个方面进行。

1) 滤污能力:通过优化配置,积极寻求较合理的砂、砾石等渗虑材料及其配置模式,保证雨水径流自然下渗的同时对地表径流进行过滤清污。

2) 纳污能力:集水装置与渗虑装置共用协同处理箱,框体内侧所设凹槽及滚轮便于收集网框的移动及清理。

3) 排污能力:协同处理箱一侧设有螺旋传送筒及传送电机,可实现电力传送,能大大提高工作人员的操作效率。

2 结构设计与使用方法

2.1 结构设计

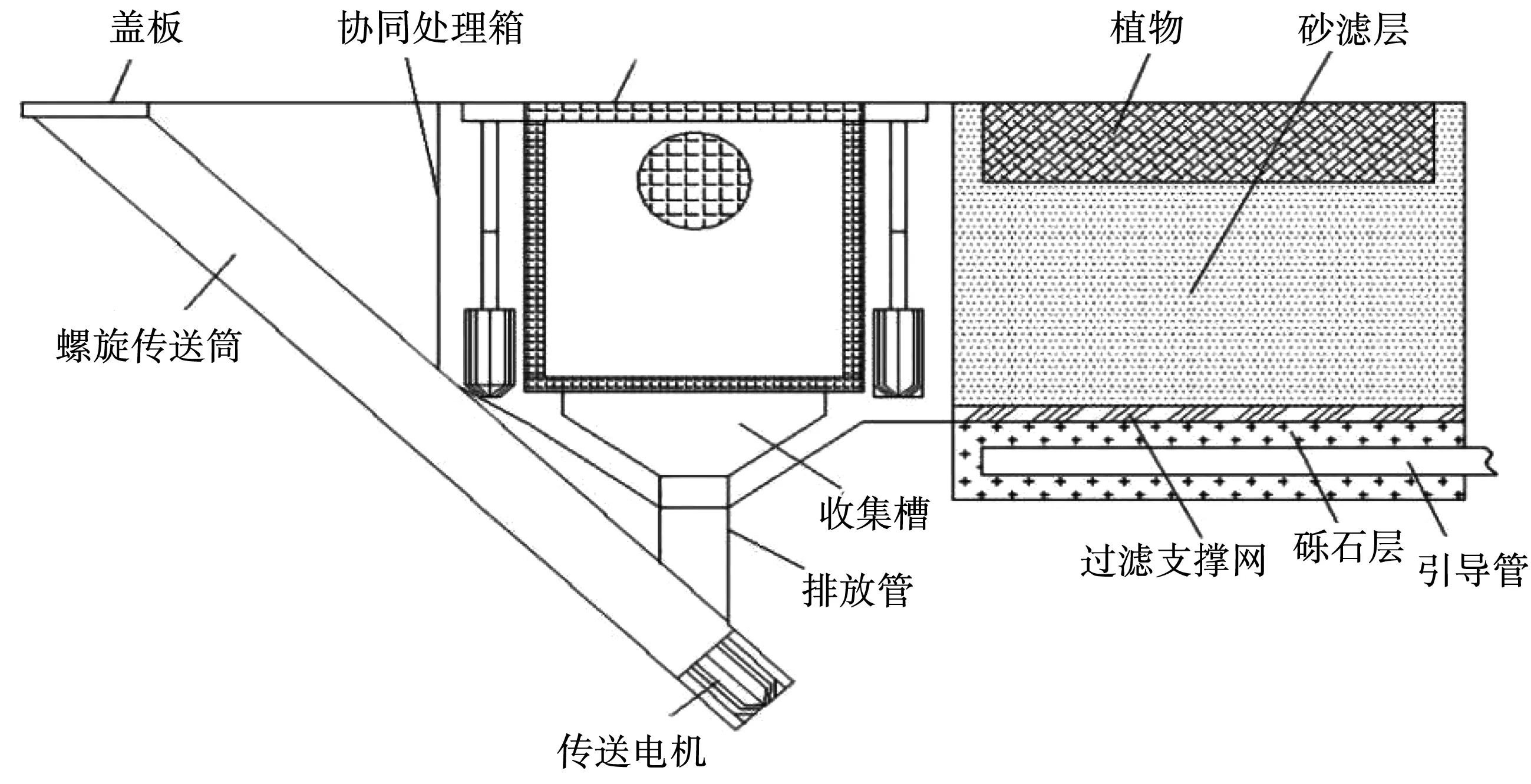

城市道路雨水径流生态协同处理装置结构见图1。城市道路雨水径流生态协同处理装置主体由滤污系统、纳污系统、排污系统三部分组成。

图1 城市道路雨水径流生态协同处理装置结构示意图

滤污系统设有砂滤层和植物,砂滤层的下部分别设有过滤支撑网和砾石层,并在砾石层内部中间位置设置有前后两侧均开设穿孔的引导管,见图2。

图2 过滤支撑网与砾石层的结合视图

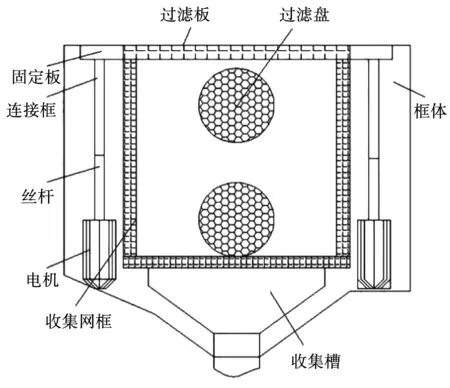

纳污系统的主体为设在砂滤层一侧的协同处理箱。箱体内部下端位置开设收集槽,箱体下端设置排放管,该排放管用于连通收集槽及下述排污系统中的螺旋传送筒。协同处理箱的内部设置有收集机构,包括框体、过滤板、固定板、连接框、电机、丝杆和收集网框。其中,收集网框(图3)位于框体的内部,且过滤板固定连接在收集网框的上端面,固定板固定连接在过滤板两侧面(图4),连接框固定连接在固定板的下端面,丝杆贯穿在连接框的内部。框体内部两侧位置均开设有滑槽,丝杆与连接框均位于滑槽的内部,丝杆的上端部分插接在框体的内部,且丝杆与框体之间设置有轴承,电机输出轴与丝杆的一端固定连接(图5)。

图3 电机与收集网框的结合视图

图4 过滤板与固定板的结合视图

图5 丝杆与电机的结合视图

框体的内部中间位置固定连接有集水框,集水框靠近砂滤层的一侧面设置有渗透板,在集水框的前后端位置各设一个收集网框,且收集网框始终不与框体脱离。集水框的内部前后端位置均开设有穿孔,穿孔的内部固定连接有过滤盘。连接框始终不与框体脱离,并呈U形设置,且连接框与框体之间为滑动连接。框体的内部靠近收集网框的位置开设有凹槽,凹槽的内部设置有滚轮,滚轮的一侧面突出于框体的内部与收集网框接触。收集网框的前端面设置有盖体,盖体的下端与收集网框之间设置有铰链(图6),盖体与滚轮之间接触。过滤板的下端面靠近盖体的位置固定连接有挡板(图7),挡板与盖体的上端一侧位置接触。盖体的上端面呈弧形设置,整体呈镂空设置。

图6 铰链与盖体的结合视图

图7 挡板与滚轮的结合视图

排污系统主要由盖板、螺旋传送筒及传送电机三部分组成。螺旋传送筒设于协同处理箱一侧,通过排放管与收集槽直接相通。螺旋传送筒的下端设置有传送电机,上端设置有盖板,且盖板与螺旋传送筒的上端面之间为密封连接,二者通过螺丝连接。

2.2 使用方法

城市道路雨水径流生态协同处理装置在使用时,将装置与电源连接,道路雨水通过过滤板汇集到协同处理箱的内部。雨水收集在框体内部的收集网框中,雨水通过收集网框和过滤盘能够进入集水框的内部,之后再通过渗透板进入砂滤层中。水流进入砂滤层部分用于植物吸收,另一部分通过过滤支撑网渗透到砾石层,之后被引导管收集并排出。

需要对装置内部进行清理时,启动电机带动丝杆转动,之后能够带动连接框在滑槽的内部移动,进而能够带动过滤板和收集网框上下移动,收集网框向上移动时滚轮能够与盖体和收集网框接触,能够避免框体与盖体产生较大摩擦,进而保证收集网框顺利地上下移动,在收集网框向上移动到铰链漏出时,盖体打开,之后便可将收集网框的内部杂质进行清理,能够避免收集网框内部的堵塞,可较好保证水流的排放顺畅性;在收集网框的内部向下移动收回时,打开的盖体能够在框体内部空间的挤压下关闭,滚轮在框体的上端出口处与盖体接触,既能够将盖体挤压关闭,也能够避免盖体与框体之间产生过大摩擦,能够方便工作人员的操作,在收集网框完全回到放置槽的内部之后,盖体的上端一侧与挡板接触,能够保证盖体不会向收集网框的内部移动。

打开盖板,启动传送电机带动螺旋传送筒内部的螺旋输送杆转动,螺旋传送筒通过排放管与收集槽连通,进而通过螺旋传送筒将收集槽内部的淤泥传动至螺旋传送筒的上端出口处排出,能够较好实现对装置内部淤泥的清理工作,大大提高了工作人员的操作效率,保证装置内雨水流通的顺畅性。

3 本方案设计新型城市道路雨水径流生态协同处理装置的特色与创新之处

传统道路雨水径流处理装置结构与新型城市道路雨水径流生态协同处理装置结构的详细对比见表1。新型城市道路雨水径流生态协同处理装置结构的主要特色与创新之处如下:

表1 传统道路雨水径流生态协同处理装置结构与新型城市道路雨水径流生态协同处理装置结构对比

1) 本文设计的新型城市道路雨水径流生态协同处理装置具有传送电机,可以实现收纳箱的电力传送,极大地减轻了维护人员的劳动负担,提高了工作效率。

2) 本文设计的新型城市道路雨水径流生态协同处理装置对砂滤层与砾石层进行优化配置,并利用过滤板和渗透板对雨水进行多重渗滤,极大地提高了装置对雨水的过滤能力。

4 结 论

本文以城市道路雨水径流生态协同处理装置为研究对象,对其收纳箱传送结构及滤污结构进行优化改进。通过对砂滤层与砾石层进行优化配置,利用过滤板和渗透板对雨水进行多重渗滤,极大地提高了装置对雨水的过滤能力,搭配砂滤层上部植物,实现了对道路径流的生态利用;协同处理箱的一侧设置有螺旋传送筒和传送电机,能够保证收集网框顺利地上下移动,在收集网框向上移动到铰链露出时,盖体打开,便于对收集网框内部杂质进行清理,有效避免了收集网框内部发生堵塞,保证了装置内积水的顺畅排放,大大提高了工作人员的操作效率。本文所做研究为生态城市建设中道路雨水径流处理提供了新方案,具有较高的生态效益和经济效益。随着智慧水利、万物互联等新技术、新理念的发展,该装置将具有更加广阔的市场前景。