焦虑敏感性与青少年情绪化进食的关系:友谊质量的调节作用*

彦廷鹤 朱丽娟

(宿迁学院教师教育学院,宿迁 223800)

情绪化进食是个体通过摄入甜食或高脂肪食物来舒缓负性情绪体验的一种不良饮食行为[1]。青少年是情绪化进食的高发人群[2],其对个体身心健康会产生持续的负面影响[3-5]。研究表明,焦虑敏感性是情绪化进食的重要影响因素之一[6]。焦虑敏感性是指个体对焦虑引发的生理、心理、社会评价三方面消极结果的惧怕与担忧,是一种稳定的认知倾向[7]。此外,焦虑敏感性对青少年情绪化进食的影响可能会因外部环境的不同而发生变化。友谊质量作为青少年社会支持系统中同伴关系的衡量指标,是环境因素重要的产物,在青少年问题行为的作用机制中起到调控作用[8-9]。将友谊质量纳入青少年情绪化进食模型,有助于进一步揭示青少年情绪化进食发生机制的边界条件。以往研究也发现,友谊质量能够缓解焦虑敏感性引发的问题行为[10],并且可以调控青少年情绪化进食的频率[11]。本研究以青少年群体为研究对象,考察焦虑敏感性对其情绪化进食的影响,以及友谊质量在其中的调节作用,以期为预防与干预个体的情绪化进食提供针对性的数据支持。

1 对象与方法

1.1 对象

采用整群方便取样的方法,选取广东省4所中学28个班级的青少年作为研究对象。在自习课上发放问卷,所有问卷均当场收回。共发放890份问卷,回收842份,剔除规律性作答以及未完成的问卷,有效问卷为814份,回收有效率为91.5%。其中男生328名,女生486名;初中生399名,高中生415名;年龄在12~17岁,平均年龄为(15.29±1.52)岁。

1.2 调查方法

1.2.1儿童焦虑敏感性指数(Childhood Anxiety Sensitivity Index,CASI) 采用赵品良等[7]修订的量表。该问卷共18个题项,采用1(从来不这样)~3(经常这样)级计分,包括躯体关注(如,当我觉得快要晕倒的时候,我会觉得恐慌害怕)、精神关注(当我不能集中注意力去做作业的时候,我担心我会不会是疯了)和社交关注(当我感觉害怕的时候,我不想让别人知道)3个维度。问卷得分越高,表明个体的焦虑敏感性越高。本研究中总问卷的Cronbach’s α为0.86,问卷的结构效度良好(χ2/df=3.40,CFI=0.91,TLI=0.90,RMSEA=0.05)。

1.2.2中国青少年情绪化进食量表(Emotion Eating Scale for Chinese Adolescents,EES-CA) 采用陈贵等修订的情绪化进食量表[1]。该量表共18个题项,采用1(完全不想吃东西)~5(不可控制地想吃东西)级计分,包括抑郁、生气/愤怒和焦虑3个维度。量表得分越高,表明个体情绪化进食行为的频率越高。本研究中总量表的Cronbach’s α为0.90,问卷的结构效度良好(χ2/df=3.28,CFI=0.93,TLI=0.92,RMSEA=0.05)。

1.2.3友谊质量量表(Friendship Quality Scale,FQS) 采用崔曦曦等[12]修订的量表。该量表为单维度,共14个题项,采用1(完全不符合)~7(完全符合)级计分。量表的得分越高,表明个体的友谊质量越高。本研究中总量表的Cronbach’s α为0.90,问卷的结构效度良好(χ2/df=4.02,CFI=0.95,TLI=0.94,RMSEA=0.06)。

1.3 统计学方法

采用SPSS 25.0对数据进行统计学分析。采用Harman单因子分析进行共同方法偏差检验。相关分析采用Pearson相关分析法。采用Process 3.4程序的Bootstrap法检验友谊质量的调节作用。以P<0.05为差异具有统计学意义。

2 结果

2.1 共同方法偏差检验

采用Harman单因子检验法,将所有的题项进行探索性因素分析[13]。结果表明,共析出7个特征根大于1的因子,且第一个公因子解释总变异的21.40%,小于临界值40%。因此,本研究不存在严重的共同方法偏差。

2.2 各变量之间的相关分析

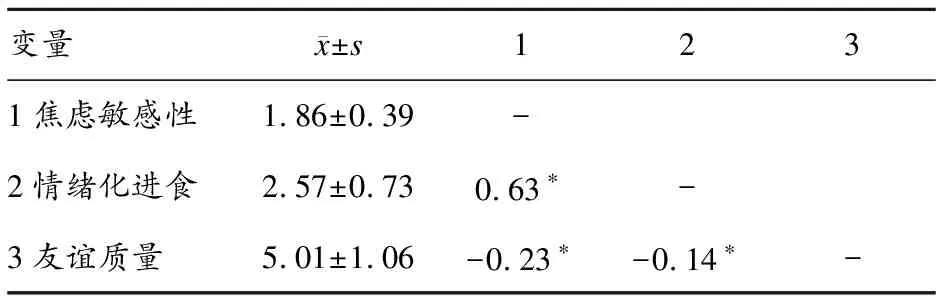

焦虑敏感性与情绪化进食呈正相关,与友谊质量呈负相关;情绪化进食与友谊质量呈负相关。因性别、年龄与焦虑敏感性、情绪化进食、友谊质量的相关均显著,故而将性别、年龄作为控制变量。见表1。

表1 各变量的均值、标准差与相关系数(n=814)

2.3 友谊质量在焦虑敏感性与青少年情绪化进食之间的调节作用

首先将焦虑敏感性、友谊质量以及情绪化进食进行标准化转化,然后采用模型1进行检验。结果表明,在控制性别以及年龄后,焦虑敏感性[β=0.29,95%CI为(0.24,0.34)]、友谊质量[β=-0.64,95%CI为(-0.69,-0.60)]以及两者的交互项[β=-0.07,95%CI为(-0.10,-0.04)]对情绪化进食的预测作用均显著(见表2),说明友谊质量在焦虑敏感性与青少年情绪化进食之间起调节作用。

表2 友谊质量的调节作用

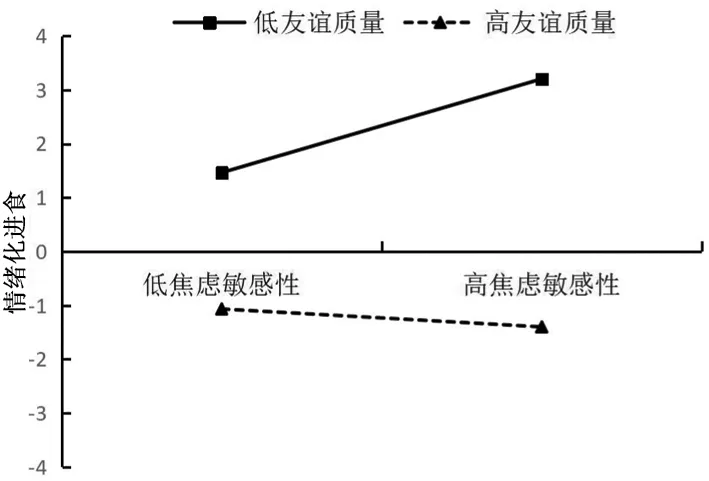

进一步采用简单斜率分析探讨友谊质量的具体调节模式。依据友谊质量的得分将被试分为高友谊质量组(友谊质量得分高于均值一个标准差的被试)与低友谊质量组(友谊质量得分低于均值一个标准差的被试),然后分析高、低两组被试的焦虑敏感性与情绪化进食的关系[14]。结果表明(见图1),在低友谊质量组,焦虑敏感性对青少年情绪化进食有显著的正向预测作用(β=0.53,t=7.31,P<0.001);在高友谊质量组,焦虑敏感性对青少年情绪化进食的预测作用不显著(β=-0.15,t=-1.77,P=0.08)。

图1 友谊质量在焦虑敏感性与青少年情绪化进食之间的调节作用

3 讨 论

3.1 焦虑敏感性与青少年情绪化进食的关系

本研究发现,焦虑敏感性能够显著正向预测青少年的情绪化进食,与以往研究结果一致[6,15]。该结果支持了疼痛的恐惧-回避模型的观点[16]。高焦虑敏感性的青少年相信焦虑会引发胃痛、头晕、心悸等一系列痛苦的生理反应,从而对焦虑这一诱发躯体疼痛的信号进行灾难化地曲解,激活恐惧-回避的非理性信念[6],促使个体选取既能转移注意力又能获得饱腹感这一高收益的进食行为来逃避焦虑情绪。此外,该结果还验证了情绪化进食回避模型的观点[17],高焦虑敏感性的青少年认为焦虑会引发自己在社交场合的尴尬,促使个体形成过度的自我厌恶,这种自我厌恶会加重焦虑、抑郁、羞耻等消极情绪的体验强度,较高水平的消极情绪会窄化青少年的认知范围[18],促使个体无法对环境线索做出理性的思考与反应,只能将注意力转向个体内部寻求缓解痛苦体验的应对策略,最终导致个体采用不需要消耗过多认知资源的这一低成本的进食行为来缓解个体的不适体验。这一结果提示家长、教师、同伴可以通过降低焦虑敏感性的途径来帮助青少年减少情绪化进食。

3.2 友谊质量的调节作用

本文结果显示,友谊质量在焦虑敏感性与青少年情绪化进食之间起调节作用,具体而言,在低友谊质量组,焦虑敏感性对青少年情绪化进食有显著的正向预测作用,在高友谊质量组,焦虑敏感性的预测作用不显著。该结果验证了假设2,也支持了社会支持网络理论的观点[19],即友谊质量能够缓冲焦虑敏感性对情绪化进食的不利影响。高友谊质量意味着青少年可以从同伴那里获得较多的物质支持与情感支持,当个体处于惧怕与忧虑的情绪状态时可以向同伴寻求帮助,不需要采取进食这一短期受益的回避性应对行为来缓解内心的痛苦体验。此外,该结果还契合了青少年社会适应风险模型中“雪中送炭”的模式[20],即友谊质量的保护作用在焦虑敏感性水平较高时更加明显。在低焦虑敏感性的青少年中,大部分人的情绪化进食较少,友谊质量发挥不出明显的保护作用;相反,在高焦虑敏感性的青少年中,大部分人的情绪化进食较多,友谊质量就有更多减少情绪化进食的空间。友谊质量对情绪化进食的保护作用随焦虑敏感性水平的增加而不断增加。这说明可以从加强友谊质量的角度来预防青少年情绪化进食[21]。此结果为青少年情绪化进食模型补充了同伴环境方面的边界条件,有利于开展针对性的预防和干预工作。

利益冲突:所有作者均申明不存在利益冲突。