既有轨道交通枢纽配套建筑近零碳排放实施路径研究

冯 岑,蒲晓斌,杜永帮,雷保国,尚 策

(深圳市地铁集团有限公司,广东深圳 518000)

1 引言

随着城市现代化建设的高速发展,我国建筑能耗逐年上升,其中2019年我国建筑运行阶段能耗10.3 tce,占全国能源消费总量的21.2%[1]。早在“十三五”期间,我国就提出深化低碳城市、低碳园区和低碳社区试点,形成一批可复制、可推广的低碳发展典型案例,并在此基础上深化各类低碳试点,实施近零碳排放区示范工程。“十四五”时期,我国生态文明建设进入了以降碳为重点战略方向、推动减污降碳协同增效、促进经济社会发展全面绿色转型、实现生态环境质量改善由量变到质变的关键时期。而近几年我国轨道交通系统发展迅速,在大城市综合交通系统中的主体地位日趋明确;同时,为满足人们的生活需求,以综合轨道交通枢纽为核心的周边配套公共建筑已经成为城市生产生活不可或缺的部分[2]。配套建筑主要为包含酒店、商业、办公等多种功能在内的综合型公共建筑;与一般的公共建筑相比,配套建筑具有人流量大、能源系统复杂、使用时间长等特点,能耗会更高。对于既有配套建筑,需要加以改造才能实现节能减排,顺应国家低碳、零碳政策变化趋势。

2 研究背景

徐伟[3]等人根据我国特点分析了适用于我国的被动式近零碳排放建筑技术路线,针对建筑、设备等方面提供了思路。林美凤[4]以福建漳州某办公建筑为例,从围护结构热工性能优化、主动式系统节能和可再生能源系统设计3个方面,分析夏热冬暖地区办公建筑近零碳排放关键技术的应用效果,发现在屋顶、外墙和外窗的传热系数方面,外墙传热系数对建筑负荷影响最为显著,屋面传热系数次之,外窗传热系数的影响极小。丁晓欣[5]等人综合分析被动式节能技术、太阳能光-电、光 -热一体化、辅助热源应用、提高围护结构保温性能等诸项节能技术在严寒地区的应用效果,给出了适用于严寒地区的近零碳排放途径。张时聪[6]等人认为近零碳排放办公建筑的被动式设计已近最优,能源系统在运行阶段的优化调适对提升能效非常重要,并以北京市某近零碳排放建筑为例使用TRNSYS软件,分析了其负荷特性及复合式可再生能源系统的运行优化。

我国地域广阔,不同地区的气候条件有显著差异,导致同一节能措施在不同地区的适用程度也有差异。例如,在北部地区应优先考虑建筑外墙保温层,而在南部地区,外部遮阳和夜间通风措施在夏季尤为重要。因此,为获得更好的节能效果,必须检验近零碳排放建筑实施路径的适用性和可行性。本文以深圳市某交通枢纽配套建筑为例,使用EnergyPlus软件模拟分析围护结构热工性能优化、可再生能源系统设计和暖通空调系统运行优化对建筑能耗的影响,为设计近零碳排放实施路径提供参考依据。

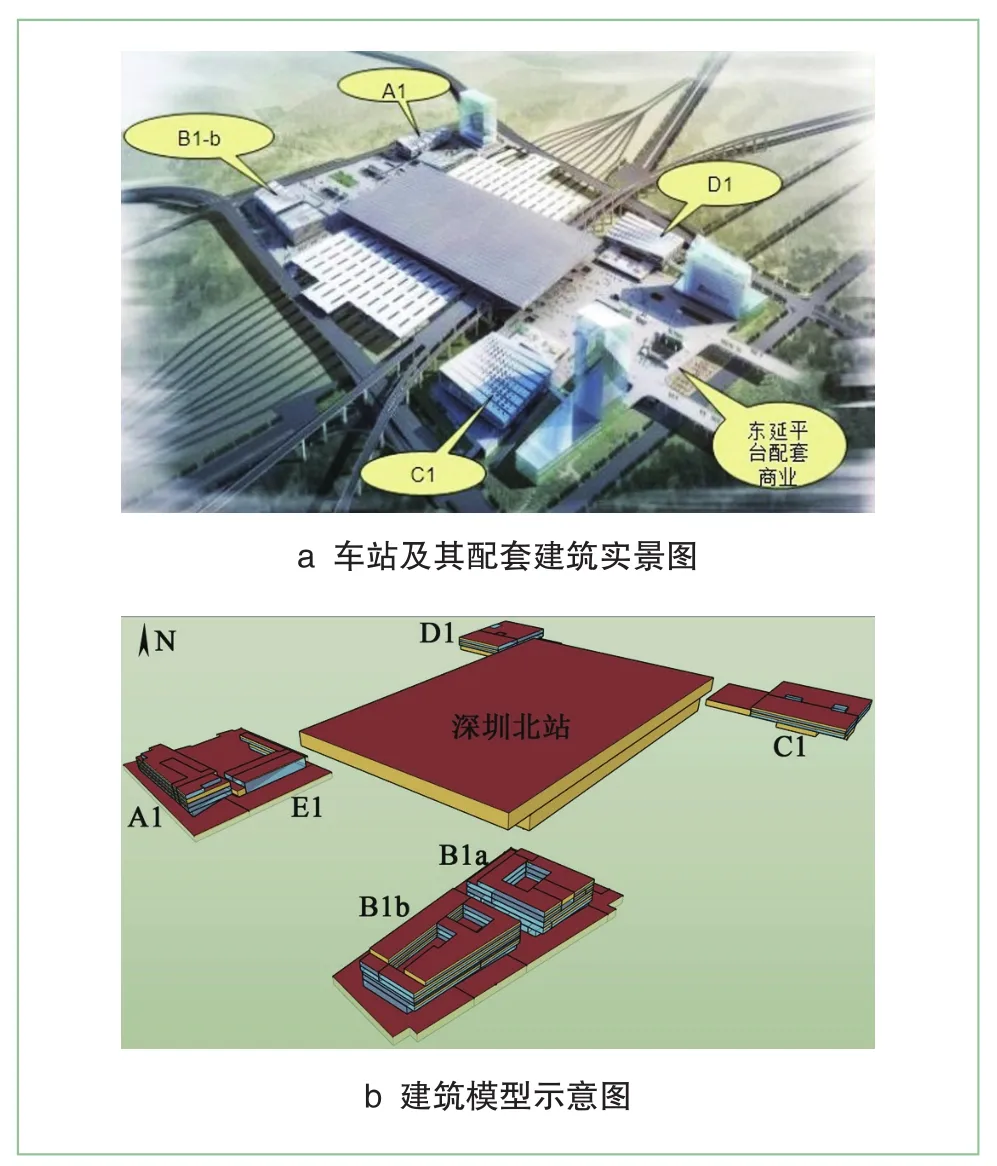

3 建筑概况与 EnergyPlus 模型

本文研究对象为深圳市某轨道交通枢纽周边的多栋配套建筑,建筑相关信息见表1。深圳市位于广东省中南沿海地区,属于夏热冬暖地区。

表1 深圳市某交通枢纽配套建筑概况

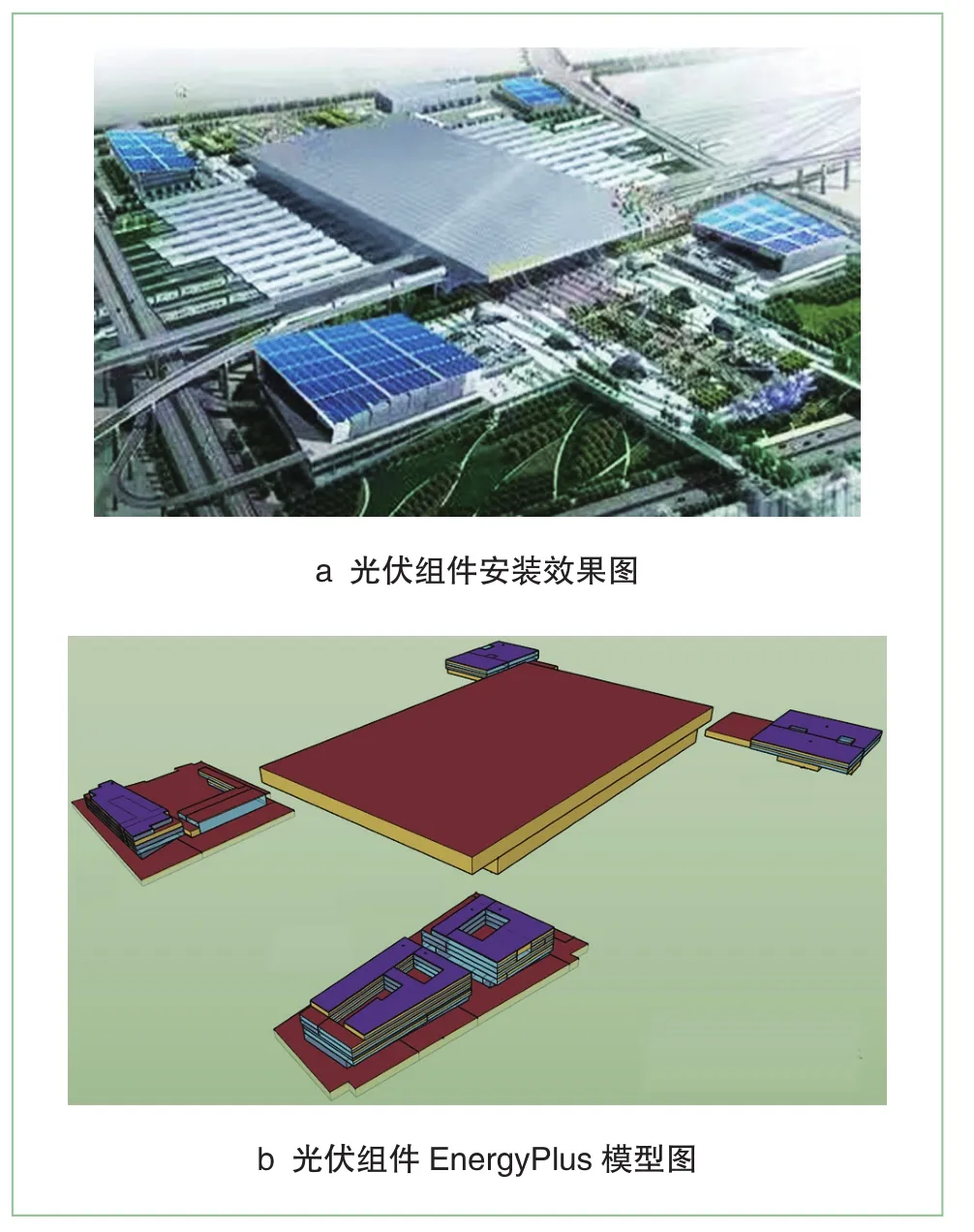

该综合轨道交通枢纽建筑面积近10万m2,由东西广场及商业建筑构成,为各类人群出行活动提供便利、快捷的综合性商业服务,包括商务办公、酒店、餐饮。受其建筑体量大、功能空间复杂,和气候状况、交通组织、空间特征、人员行为模式等众多因素影响,该建筑的能耗与碳排放特点与其他类型公共建筑显著不同;其能耗的构成也较为复杂。由于客流量大、照明等设备密度高,运行时间长,供冷能耗大,单位面积能耗指标高,该建筑全年总耗电量大,约为200~400 kW·h/m2,是普通公共建筑的4~8倍。空调系统形式主要为风机盘管+新风系统和一次回风系统。为便于分析不同策略对配套建筑冷负荷的影响,本文采用EnergyPlus能耗模拟软件进行建模分析,车站实景图与建筑模型如图1所示。

图1 深圳市某交通枢纽轨道总体布局与EnergyPlus模型

4 近零碳排放实施路径及效果分析

为达到近零碳排放的建设目标,需最大化地降低深圳市某轨道交通枢纽配套建筑能耗,提高设备与系统效率,并结合大规模的可再生能源利用以及碳汇手段,达到“净零排放”的目标。本文针对配套建筑特点与建设需求,从建筑围护结构、能源系统等方面展开分析。

4.1 围护结构热工性能优化

4.1.1 屋面

建筑非透光围护结构主要包含屋面和外墙。由于其占建筑物围护结构面积较大,应考虑非透光围护结构的热工性能对建筑运行能耗的影响。

根据GB/T 51350-2019《近零能耗建筑技术标准》(以下简称《标准》)[7]中规定的近零能耗公共建筑的屋面平均传热系数为0.30~0.60 W/(m2·K);围护结构各部位传热系数、标准参照参数与节能措施如表2所示。配套建筑原始保温措施为采用30 mm厚挤塑聚苯板隔热层作为屋顶保温材料。本研究通过改变保温材料厚度(从30 mm增加至80 mm,每段增加间隔为10 mm)分析建筑负荷变化。部分结果如图2所示;随着屋面平均传热系数减小,所有建筑全年冷负荷均有不同程度降低。其中降幅最低的建筑为B1b,仅有0.47%;最高的为E1,高达2.16%;这是因为B1b地上共5层,而E1仅有2层且建筑面积小,故对屋顶采取措施时效果显著。

图2 屋面保温对建筑冷负荷的影响

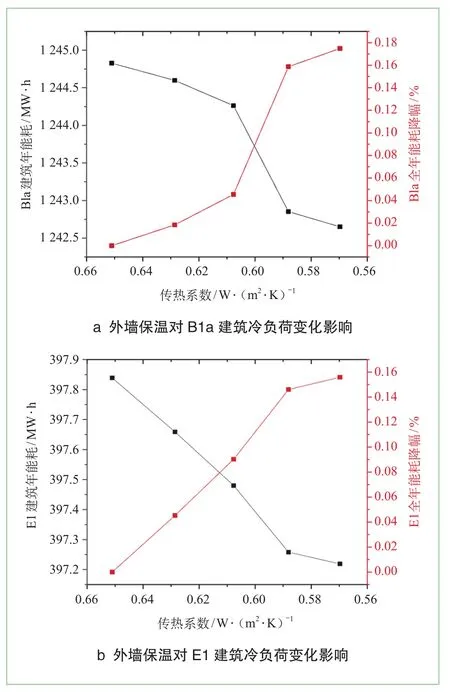

4.1.2 外墙

由于深圳所处地区夏热冬暖,太阳高度角较大,相较于屋面,外墙的保温需求较低。根据《标准》中规定的近零能耗公共建筑的外墙平均传热系数为0.30~0.80 W/(m2· K)。配套建筑原始保温措施为采用B06级190 mm厚加气混凝土作为外墙主体材料,并附加50 mm厚硬质矿棉板作为保温材料。如表2所示,本文通过改变保温材料厚度(从50 mm增加至110 mm,每段增加间隔为20 mm)分析建筑负荷的变化。部分结果如图3所示;随着保温材料厚度的增加,外墙传热系数降幅与屋面相比不大,建筑全年冷负荷降幅效果甚微;降幅最大的建筑为B1a仅有0.17%,仅有2.17 MW · h,折合单位建筑面积年总冷负荷仅有0.13 kW · h/m2;这也反映出深圳地区太阳高度角高导致的通过外墙得热形成的冷负荷占比较小,制定相关节能措施时应优先考虑屋面。

图3 外墙保温对建筑冷负荷的影响

4.1.3 外窗

外窗作为透光围护结构的主要部分,是连接室内外环境的重要结构,是对建筑节能产生重要影响的关键要素。外窗的遮阳板、SHGC(太阳热增益系数)、WWR(窗墙比)是影响建筑能耗的重要参数[8]。其中,随着纬度的减小,采用遮阳装置的节能效果更为显著。外部窗户造成的能量损失占建筑能量损失的57%~63%,其中传热和辐射占23%~27%,渗透占34%~36%。因此,提高外部窗户的热性能对于建筑能效至关重要[9]。

《标准》中规定,近零能耗公共建筑的外窗传热系数K≤2.80W/(m2· K)。因此,本研究通过改变外窗玻璃厚度或空气间隔改变其传热系数,从3.5 W/(m2· K)降低至2 W/(m2· K),降低间隔为0.3W/(m2· K),模拟得到建筑全年冷热负荷及能耗变化。部分结果如图4所示;随着外窗传热系数减小,建筑空调负荷降幅较大;降幅最大的建筑B1a为1.47%,最小的建筑为C1,仅有0.43%。单位建筑面积年总冷负荷降幅最大的为E1,为9.85 kW · h/m2。本文中关于外窗的模拟结果与林美凤[4]在同处于夏热冬暖地区的漳州办公建筑结果有所出入;原因在于于本案例中建筑的窗墙面积比较大,通过外窗传热形成的冷负荷占比较高;E1汽车客运站有大量的玻璃幕墙,其结果也符合此规律。

图4 外窗传热系数对建筑冷负荷的影响

综合上述模拟结果可以看出,由于深圳市纬度较低,太阳高度角较高,屋面接受的太阳辐射最多,故屋面传热系数的变化对建筑能耗的影响最大。同时由于窗墙面积比较大,外窗传热形成的冷负荷较大,故其传热系数对建筑冷负荷影响比外墙大。因此对于太阳高度角较高的建筑,在近零碳排放改造中应重点关注对屋面的保温;对于窗墙面积比较大且通过窗户传热形成的冷负荷占比较高的建筑,应该注重对外窗的保温。

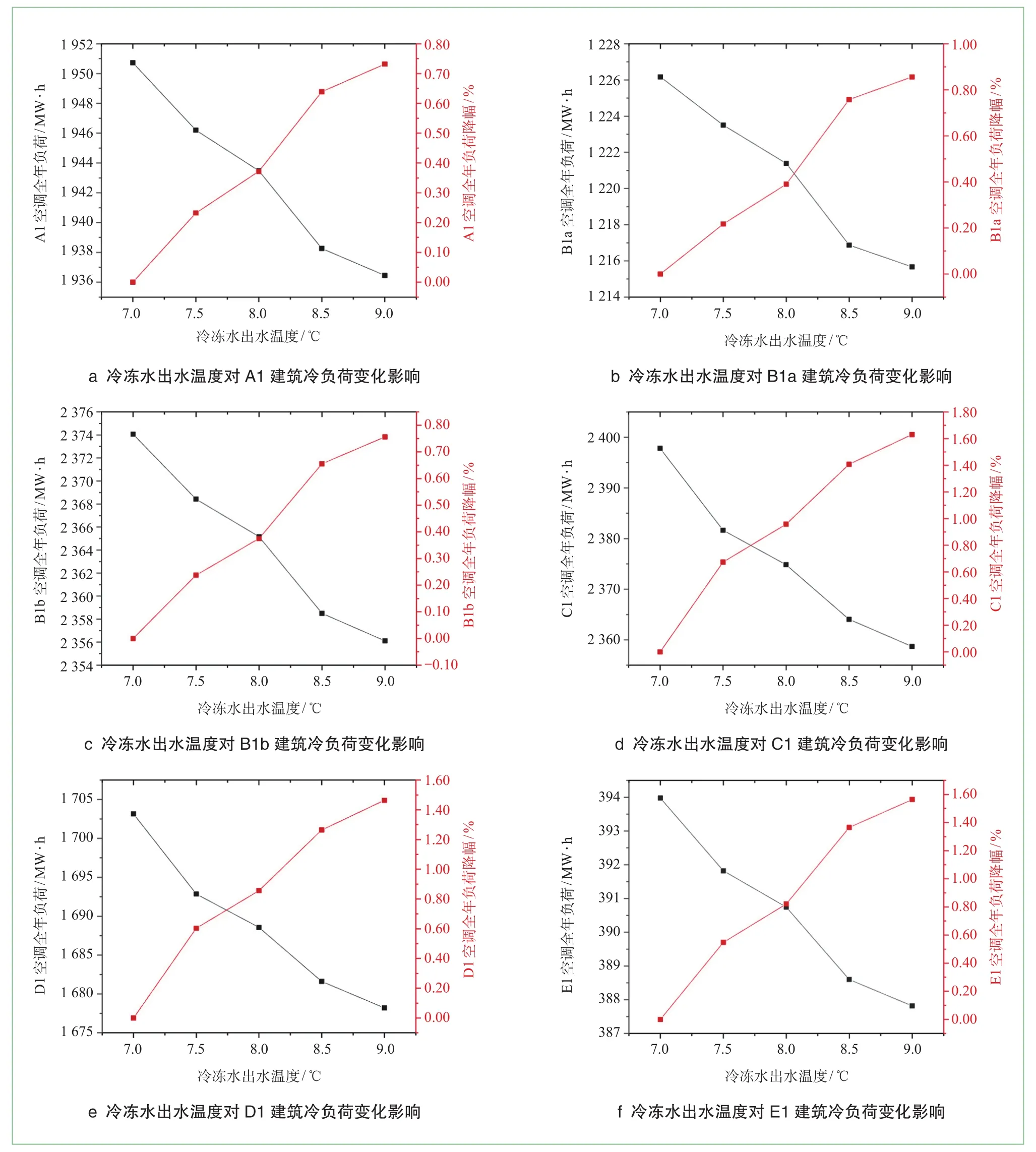

4.2 暖通空调系统优化

空调系统作为公共建筑必不可少的一部分,发展越来越迅速。传统制冷空调设备消耗了大量的电能(发达国家的空调能耗占全年民用能耗的20% ~40%),给能源、电力和环境带来了很大压力。本文中配套建筑的空调系统自动控制系统年久未启用;冷水机组、空调机组、空调设定温度等设备与设定参数都通过人工调节;人工调节包含一定弊端,例如供冷需求较小的时候冷水机组仍然按照平时设定的状态运行,导致部分能源的浪费,而这部分能耗可以通过优化运行策略减小,进一步减少碳排放。

本文使用EnergyPlus软件中的能源管理系统(Energy Management System,EMS) 编 写 Erl(EnergyPlus Runtime Language)程序,控制冷水机组的启停,将冷冻水出水温度分别维持在7.5℃、8℃、8.5℃、9℃,程序示例如图5所示。

图5 EMS程序设置(以7.5 ℃为例)

通过模拟得出不同冷冻水出水温度下的空调系统负荷与下降的百分比,如图6所示。其中C1、D1、E1三栋建筑的负荷降幅最大,均能达到1.5%;其空调形式主要为集中式空调系统,更易于调节。另外三栋建筑A1、B1a、B1b主要采用风机盘管加新风系统,降幅仅有0.8%左右。无论何种空调形式,其冷负荷降低速度都随着冷冻水出水温度升高而越来越慢,故不宜为了节能而过度提高出水温度。若恢复空调自动控制系统,可优先考虑从集中式空调机组运行的运行策略入手。

图6 冷冻水出水温度对建筑冷负荷的影响

4.3 太阳能光伏发电系统

光伏发电系统产生的电力可用于建筑暖通空调系统、照明及其他电器设备。太阳能光伏发电系统是实现近零碳排放智慧综合交通枢纽建设的主要贡献力量之一;利用配套建筑屋顶、连廊、建筑立面等空间,进行建筑与光伏一体化设计,规模化应用可再生能源,可以减少对常规能源的需求。

该配套综合体坐落于深圳市中部,附近高大建筑物很少,光照环境良好,将光伏发电系统安装在建筑楼顶效率最高。另外,此地日照时间长,平均年日照时数2 120.5 h,太阳年辐射量5 225年MJ/m2,符合光伏投资要求。

本文在配套建筑的A1屋顶、B1屋顶、C1屋顶、D1屋顶、翼廊铺设光伏组件建设屋顶分布式光伏项目。分布式光伏发电特指采用光伏组件,将太阳能直接转换为电能的分布式发电系统。在屋顶采用支架将组件安装在四周钢结构顶部(以最高支架为平面搭建光伏屋顶,顶层屋顶设施具备防风、防雨的基础功能),不破坏原有屋顶结构;在翼廊,需将其原有玻璃拆除,用防水导轨安装透光组件。其中E1建筑层高较低,且屋顶面积较小,故暂不设置光伏发电系统。光伏组件总占地面积约3万m2,预计装机容量3 MW。安装效果图与EnergyPlus模型图如图7所示。EnergyPlus模型中光伏元件的可用太阳能电池表面积分数为50%,发电效率(发电功率/太阳能入射功率)为12%。

图7 项目整体设计效果图

通过模拟,得出各栋建筑年发电量见表3。根据《标准》[7],可再生能源利用率REPp应按式(1)计算:

表3 光伏发电系统年发电量

式(1)中:EPh表示供暖系统中可再生能源利用量,kW · h;EPc表示空调系统中可再生能源利用量,kW · h;EPw表示生活热水系统中可再生能源利用量,kW · h;fi表示i类型(i表示式中包含的能源类型数量;此处仅涉及光伏发电,i=1)能源的能源换算系数;Er,i表示年本体产生的i类型可再生能源发电量, kW · h ;Erd,i表 示 年 周 边 产 生 的i类型可再生能源发电量,kW · h ;Qh表示供暖年耗热量,kW · h ;Qc表示供冷年耗冷量,kW · h;Qw表示年生活热水耗热量,kW · h;E1表示年照明系统能源消耗,kW · h;Ec表示年电梯系统能源消耗,kW · h。

其中空调系统年耗电量为15 682.46 MW · h,若能充分利用光伏发电系统,将模拟数据代入式(1)得到可再生能源利用率为14.5%,满足《标准》可再生能源利用率不小于8%的核心指标。

5 结论

以响应国家近零碳排放建筑政策为目标,本文以深圳市某轨道交通枢纽周边配套建筑为例,利用EnergyPlus建立能耗模型,综合分析改变屋面、外墙、外窗的传热系数和增加光伏发电系统等措施对建筑能耗变化的影响,得出结论如下。

(1)本文对于屋面和外墙的改造措施主要为增厚保温层的厚度;模拟结果显示屋面改造后建筑全年能耗最大降幅为0.47%~2.16%,单位建筑面积年能耗降低0.47~2.24 kW · h/m2,而外墙改造后的相应数值仅为0.06%~0.17%,0.04~0.21 kW · h/m2;故对于本案例中配套建筑的非透光围护结构,改造时应以屋面为主。

(2)对于外窗的改造措施为改变玻璃厚度和空气隔层的厚度;模拟结果显示建筑全年能耗最大降幅为0.43%~1.47%,单位建筑面积年能耗降低0.42~9.85 kW · h/m2;故对于窗墙面积比高的建筑,在改造时应重点关注外窗的传热系数。

(3)对于暖通空调系统,本文通过EnergyPlus软件中的EMS系统控制冷水机组启停以将冷冻水出水温度维持在不同的水平;模拟结果显示相同集中式空调系统节能率比风机盘管加新风系统高,改造时应该注重集中式空调系统的运行管理。

(4)为充分利用深圳地区太阳高度角高的自然条件,本文在配套建筑的屋顶设置太阳能光伏发电系统;模拟结果显示年总发电量可达2.27 MW · h,若能充分利用这些发电量,可再生能源利用率可达14.5%,满足《近零能耗建筑技术标准》可再生能源利用率不小于8%的核心指标。

综合以上几方面的考虑,本案例的配套建筑在实施近零碳排放改造时应重点关注屋面和外窗的改造,同时应充分利用丰富的太阳能资源,合理布置光伏发电系统或光伏光热系统,进一步降低整栋建筑的能耗。