薄壳山核桃等3树种叶片水浸液对茶树种子萌发和幼苗生长的影响

杨巨仙,窦全琴

(1.江苏省林业科学研究院,江苏 南京 211153; 2.南京林业大学生物与环境学院,江苏 南京 210037)

植物化感作用是指植物之间植物化感物质对周围环境中其他植物生长产生抑制或促进的作用[1-2]。化感物质一般分为初级代谢物和次级代谢物,但在植物的相互作用中起主要作用的是次级代谢物[3-4]。研究者多采用蒸馏水浸提的方法来模拟自然状态中雨水淋溶释放化感物质的途径,其作用强度由化感物质的活性和浓度决定,表现出对周边植物的抑制、促进或无作用[5-6]。薄壳山核桃(Caryaillinoensis)为胡桃科山核桃属落叶大乔木,原产美国,我国引种已有百余年历史,云南、浙江、安徽、江苏等省已大面积推广种植,是世界著名的优质干果、木本油料和珍贵用材等多用途树种,具有良好的经济价值与发展潜力。近年来已有学者对薄壳山核桃叶、青皮及种子和种壳水浸液对农作物等化感作用进行研究,张博等研究了薄壳山核桃和山核桃2种植物叶片水浸提液对刺槐、萝卜、黑麦草种子萌发和幼苗生长的化感作用,并提取鉴定出薄壳山核桃叶片中所含有的化感物质胡桃醌含量高于山核桃[7];张权等试验测定了薄壳山核桃叶及青皮水浸液处理对小麦等3种受体植物的种子萌发和幼苗生长的影响,在同浓度下,薄壳山核桃叶水浸液处理对3种受体植物的促进作用最强,而青皮水浸液处理对3种受体植物的抑制作用最强[8];陈亚辉等以狼尾草、大葱等4种植物种子为材料,分析美国山核桃叶片浸提液对种子萌发的影响[9];朱海军等报道了薄壳山核桃种子对自身及种壳浸提液、腐解液对杂交狼尾草萌发和幼苗生长的影响[10]。板栗(CastaneamollissimaBl.)是壳斗科、栗属落叶乔木,是重要的干果经济树种,除青海、宁夏、新疆、海南等少数省区外广布我国南北各地[11]。针对板栗化感作用研究,有学者测试研究板栗叶水浸液对商洛丹参幼苗酶活性呈“低促高抑”效应,通过对板栗落叶不同浓度浸提液对掌叶半夏种子发芽率及幼苗生长的测定,初步认为掌叶半夏和板栗能够间作[12-13]。李晓娟等采用液相色谱-质谱联用仪(LC-MS)鉴定美国板栗与栗化感作用最强分离组分中存在绿原酸、对羟基苯甲酸、原儿茶酸和没食子酸等物质,栗叶化感效应强于美国板栗,当板栗叶水浸液质量浓度为0.5 mg/mL时显著抑制莴苣、萝卜和洋葱种子萌发及幼根生长,这表明栗叶具有选择性的化感作用[14]。杨梅(Myricarubra)为杨梅科杨梅属常绿果树,原产于我国东南部浙江、江苏、福建等省,日本、朝鲜和菲律宾也有分布,是我国江南的著名水果[15],杨梅中富含杨梅苷(Myricetrin)等次生代谢物,是最常见的一种酚类物质,具有水溶性,它们在自然条件下很容易被雨雾淋溶和被土壤吸收,属于高等植物中最常见的化感物质[16];万志兵等研究了杨梅叶浸提物对小白菜种子萌发和幼苗生长的化感效应,杨梅叶浸提液对小白菜种子的萌发表现出“低促高抑”的规律,随着浸提液浓度的升高,小白菜幼苗生长性状也逐渐受到抑制,从杨梅叶浸提液中初步鉴定出54种化感物质,主要是烷烃、醚、苯醌、酚、酯、烯、醇、酮、酰胺等,含量最高的是二十一烷,其次是beta-香树脂醇[17]。上述3个树种化感效应研究多集中于对农作物或中药材种子萌发和幼苗生长的影响,而对茶树的化感作用研究鲜见报道。

林茶复合经营对于改善茶园生态环境, 提高茶叶产量、质量和经济效益具有积极作用。板栗、杨梅等果树与茶树间种是亚热带丘陵山区传统的复合栽培模式,著名的洞庭碧螺春采用茶果间作,茶树果树枝桠交错,根脉相缠,茶吸果香,花窨茶味。茶园的合理间作不但有利于增进茶园系统中生物多样性,也有利于茶叶品质的提高;板栗与茶套种遮阴度为30%—40%能有效提高茶叶单位面积产量和综合经济效益[18-20];有学者研究茶园间作柑桔、杨梅或吊瓜对叶蝉及蜘蛛类群数量和空间格局产生影响;雷元胜等研究指出茶-栗间作优于茶-桃、柿,丘陵茶区与不同果树复合种植可以控制蛾类害虫,不仅能调节园内生态效应,还使茶园生物群落多元化,对提高茶叶产量与品质有重要的指导意义[21-23]。现有林茶复合经营技术研究侧重树木对茶树生长环境、茶叶品质和产量,以及对茶园生态系统的影响。间作树种对茶树的化感作用等研究少有报道。

本文选用江南广泛栽培的薄壳山核桃、板栗和杨梅为试验材料,比较研究这3个树种鲜叶不同质量浓度的水浸液对茶树种子萌发及幼苗生长的影响,探究其对茶树种子萌发和幼苗生长抑制或促进的化感作用,为科学开展经济林树种与茶树间作的可行性提供理论依据和参考。

1 材料与方法

1.1 试验材料

2014年9月在南京市江宁区江苏省林业科学研究院采集4 年生薄壳山核桃叶片、5年生杨梅叶片和10年生板栗叶片作为供体材料,采集部位为树冠上、中、下,选取健康无病虫害的叶片,将其混匀,蒸馏水洗净、荫干、粉碎后封于塑料袋中放置在-70 ℃冰箱中备用。

受体材料茶树种子于2014年10月中下旬采自栽培15年生的茶树,采集的种子经消毒后沙藏。

1.2 试验方法

1.2.1 供体植物叶片水浸液的制备 参照王蓓等[24]的制备方法略有改动,分别取3个树种叶片制备粉碎物10 g,浸泡于100 mL蒸馏水中,在20 ℃室温下静置24 h后,超声波震荡30 min,离心过滤得到0.1g FW/mL水浸提母液,于4 ℃冰箱中保存待用。

1.2.2 茶种子萌发测定 2015年3月31日,选取沙藏的色泽饱满、大小均等的茶树种子置入35 ℃温水,搅拌至冷却后浸泡2 d,选取下沉种子,用50%多菌灵可湿性粉剂500倍溶液浸泡30 min,蒸馏水冲洗3遍,阴干备用。试验所用细沙用50%多菌灵可湿性粉剂500倍溶液消毒,阴干后装入广口玻璃瓶(口径8 cm×高9 cm),沙厚度7 cm。

2015年4月2日,采用完全随机区组设计,3个树种供体薄壳山核桃叶、板栗叶、杨梅叶水浸液分别以A,B,C表示,将各树种母液分别稀释至2.5,5,25,50,100 mg FW/mL,以蒸馏水为对照,设置6个处理,每个供体均设对照,重复4次。每瓶播种茶树种子10粒,再覆沙1 cm,加入各处理水浸提取液50 mL。置于温度为 25 ℃,湿度70%的人工气候箱中培养,每隔5 d浇入各处理浸提液5 mL,每7 d喷雾消毒1次。以茶树种子子叶伸出沙面为种子发芽标准,以连续3 d没有种子萌发为发芽结束,种子发芽期间,每天定时观测记录种子萌发动态,直至种子萌发结束。因受人工气候箱空间所限,分别将A,C处理置于一个人工气候箱中培养;B处理置于另外一个人工气候箱。

1.2.3 茶幼苗生长指标测定 茶树种子萌发生长7 d后,每处理随机挑选4株幼苗用直尺测量苗高、根长(有须根的测量最长根)等生长指标;用电子天平称量整株鲜质量(FW),将幼苗置于105 ℃的烘箱中杀青 15—20 min,调温至80 ℃,直至幼苗烘干至恒质量,称干质量(DW)并记录,重复4次。

1.3 数据分析

发芽率(GR)=发芽终期n/N×100%

式中,n为正常发芽粒数,N为供试种子数;

发芽指数(GI)=∑Gt/Dt

式中,Gt为逐日发芽种子数,Dt为相应的发芽天数;

活力指数(VI)=GI×S

式中,GI为发芽终期算得的发芽指数,S为发芽终期测得的整株鲜质量(g);

化感效应指数(RI)数据统计分析参照Williamson等[25]的方法。即:RI=T/C-1 (其中,C为对照值,T为处理值)。RI>0为促进作用,RI<0为抑制作用,RI的绝对值代表化感作用强度的大小。因试验涉及种子萌发和幼苗生长2个阶段,测定各指标RI值不同,很难全面和定量的评价化感作用,故将3个供体对受体种子萌发、生长指标以RI发芽率、RI发芽指数、RI活力指数、RI苗高、RI根长、RI干质量的算术平均值进行化感效应(SE)综合评价[26]。SE>0为促进作用,SE<0为抑制作用,SE绝对值的大小与化感作用强度一致。

采用Excel 2007以及SPSS 20.0系统软件中的单因素方差分析法(One-way ANOVA)对数据进行方差分析,发芽率经反正弦平方根转换后计算,并采用Duncan法对数据进行显著性检验,差异显著性水平设为P<0.05。

2 结果与分析

2.1 3树种叶片水浸液对茶树种子萌发的影响

茶树种子发芽率、发芽指数、活力指数等发芽性状见表1。随着3个树种叶片水浸液处理浓度的增加,种子发芽率逐渐降低,化感效应指数均为RI<0。其中,薄壳山核桃叶片水浸液(A)各质量浓度处理间种子发芽率达到显著性差异(P<0.05),水浸液质量浓度为25,50,100 mg FW/mL时,种子发芽率较对照分别降低了21.86%,23.78%,26.66%;板栗叶片水浸液(B)不同质量浓度处理茶树种子的发芽率均低于对照,但差异均不显著;杨梅叶片水浸液(C)处理间种子发芽率也达到显著性差异,处理质量浓度为100 mg FW/mL时茶种子发芽率仅为63.04%,较对照化感受抑率高达-0.37。

表1 3个树种叶片水浸液对茶种子发芽的影响

各处理对种子发芽指数和活力指数均有不同程度的化感抑制作用(RI<0),薄壳山核桃和杨梅叶水浸液各处理间种子发芽指数与活力指数均达到显著性差异,随着处理液浓度的增加,这2个指标逐渐降低,当处理质量浓度为100 mg FW/mL时,发芽指数较对照分别降低了40.35%与52.17%,表明杨梅叶对茶种子的发芽指数抑制作用最强;板栗叶各处理间种子发芽指数差异不显著,但水浸液由低质量浓度至高质量浓度处理均低于对照,各处理的活力指数差异显著,化感效应随着水浸液浓度的升高而降低,处理质量浓度≥25 mg FW/mL时均显著低于对照。

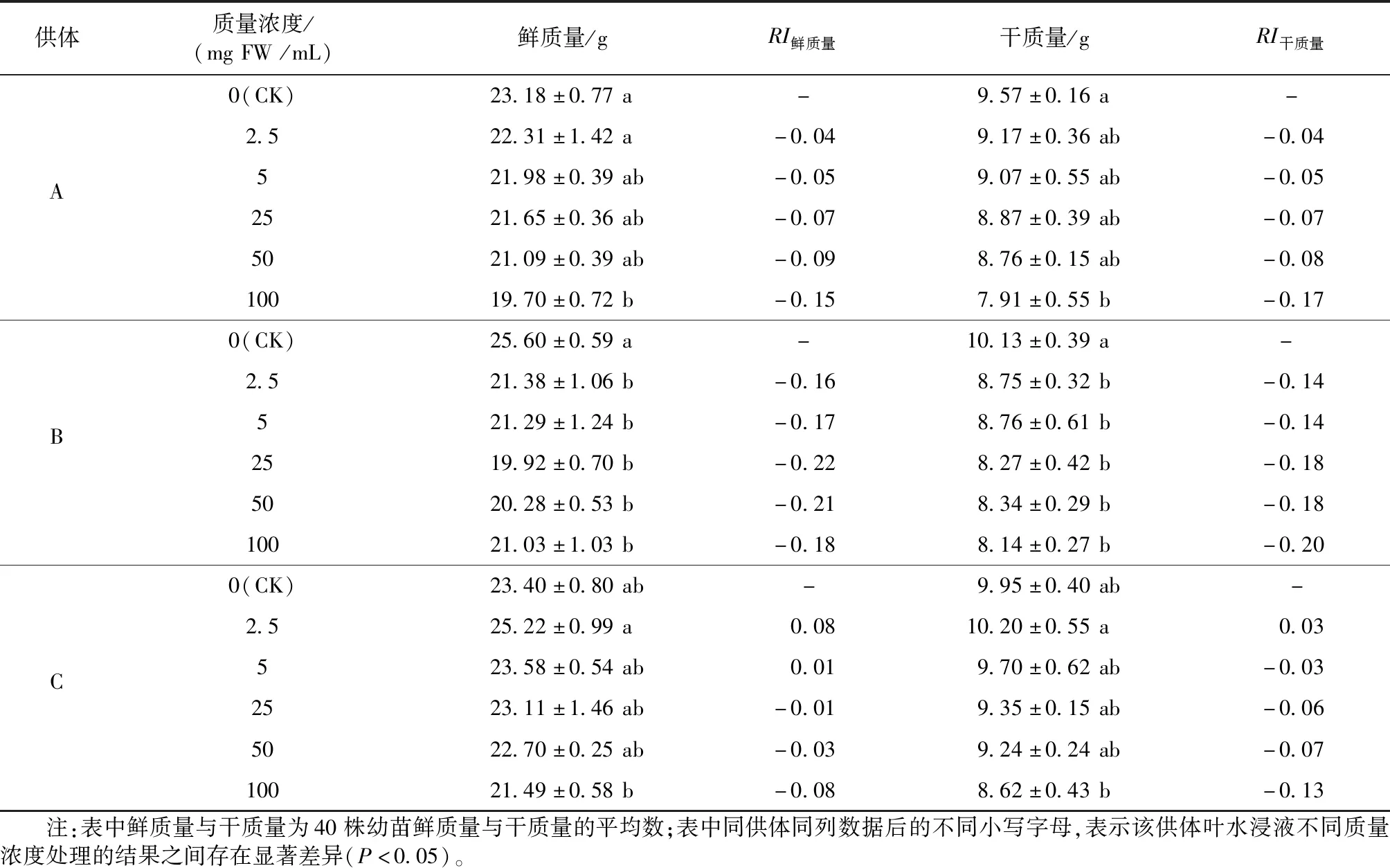

2.2 3树种叶片水浸液对茶树幼苗生长的影响

由表2可知,薄壳山核桃、杨梅叶片水浸液各处理间苗高生长均呈显著性差异,其中,薄壳山核桃叶水浸液质量浓度≥25 mg FW/mL时,茶幼苗苗高均显著低于对照,质量浓度为25,50,100 mg FW/mL时,RI分别达到-0.24,-0.31,质量浓度为5 mg FW/mL时对苗高抑制作用弱于2.5 mg FW/mL,但差异不显著;杨梅叶水浸液对茶幼苗苗高生长影响表现出“低促高抑”现象,幼苗苗高在2.5,5 mg FW/mL处理下RI>0,2者间差异不显著,但显著高于对照和25 mg FW/mL以上处理。随着质量浓度的升高,苗高呈逐渐递减趋势,100 mg FW/mL处理下RI值达到-0.19;板栗叶片水浸液对茶幼苗苗高影响均不显著,当质量浓度为5 mg FW/mL时,对茶幼苗苗高的抑制作用较弱,较对照仅降低了7.96%。

3个树种叶片水浸液不同质量浓度处理对茶幼苗根系生长的影响与苗高有所不同。薄壳山核桃、杨梅叶片水浸液各处理间根系生长差异均不显著,薄壳山核桃叶水浸液随着质量浓度升高,根长呈逐渐递减趋势,所有质量浓度处理的化感效应指数均在-0.1以内;杨梅叶水浸液质量浓度的升高,对茶幼苗根长影响不同,当处理浓度为5,10 mg FW/mL时,对茶幼苗根系生长表现出促进作用,RI>0,仅在高质量浓度(100 mg FW/mL)下,茶幼苗根长受到抑制较对照降低了10.53%;板栗叶片水浸液各处理间根系生长差异显著,当质量浓度为2.5—25 mg FW/mL时,RI>0,较对照分别增加了4.84%,15.36%和0.83%,且在5 mg FW/mL处理下根系生长显著高于对照,随质量浓度的增加,茶幼苗根长表现出先高后低的趋势,高质量浓度(50—100 mg FW/mL)下则抑制了茶幼苗根系的生长,RI<0,但与对照无显著性差异。

2.3 3树种叶片水浸液对茶幼苗生物量积累的影响

3个树种叶片水浸液不同质量浓度处理间的茶幼苗鲜、干质量均达到显著差异。薄壳山核桃叶片水浸液质量浓度为2.5—50 mg FW/mL处理的幼苗鲜(干)质量则与对照无显著性差异,但随着浓度增高,茶幼苗鲜(干)质量逐渐降低。当质量浓度达100 mg FW/mL时,茶幼苗鲜(干)质量显著低于对照,RI较对照分别达到-0.15和-0.17;板栗叶水浸液所有处理茶幼苗鲜(干)质量均显著低于对照,但各处理间差异不显著,茶幼苗鲜(干)质量随着水浸液浓度的增高而降低,RI呈逐渐升高趋势;杨梅叶片水浸液各质量浓度处理下茶幼苗鲜(干)质量积累与对照均无显著性差异,表现出低质量浓度促进,高质量浓度抑制的双重浓度效应。质量浓度为2.5 mg FW/mL时,茶幼苗鲜(干)质量分别较对照增加了7.78%和2.51%,RI>0;当质量浓度高于25 mg FW/mL时,茶幼苗鲜(干)质量的化感抑制效应逐渐增大。综上所述,3个树种叶水浸液高质量浓度(50—100 mg FW/mL)对茶幼苗鲜(干)质量均有较强的抑制作用,其中板栗叶水浸液各处理质量浓度RI均在-0.14以上, 表明其化感物质抑制了茶幼苗生长和生物量的积累。

表3 3树种叶片水浸液对茶幼苗生物量积累的影响

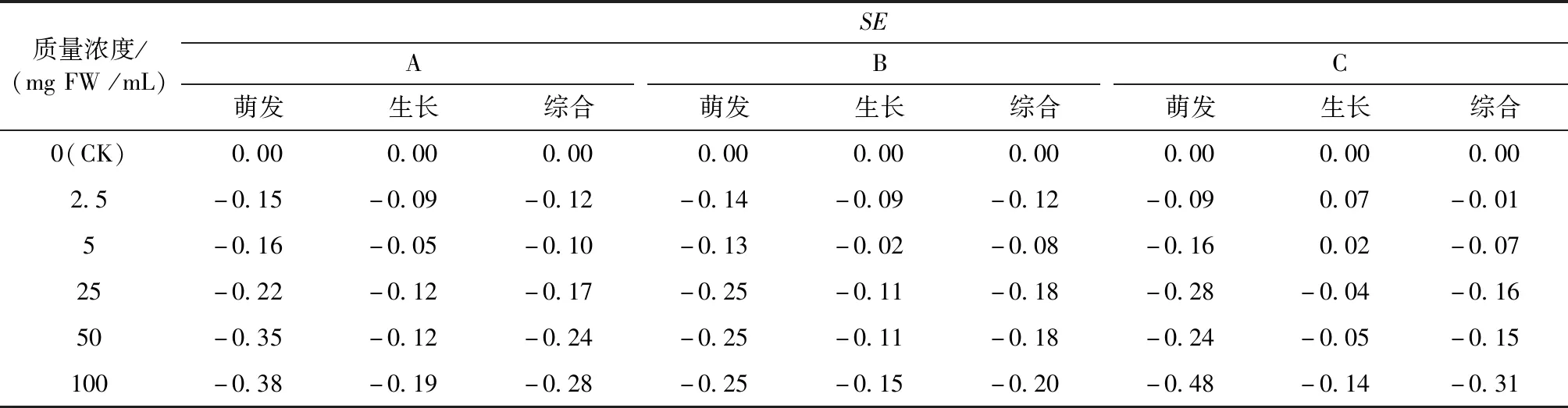

2.4 3树种叶片水浸液对茶树种子萌发及幼苗生长的化感综合效应

由表4可见,3树种叶片水浸液对茶树种子萌发和幼苗生长处理综合效应(SE)均为负,表现出抑制作用。由茶树种子发芽性状指标可知,3个树种叶片水浸液对茶树种子萌发均具有较强的抑制作用,低质量浓度下(2.5 mg FW/mL),薄壳山核桃与板栗的抑制作用均高于杨梅,除板栗叶水浸液质量浓度在25 mg FW/mL以上时对茶树种子抑制作用维持在-0.25外,其他2个树种的抑制作用随着处理浓度的升高而增强,但在高质量浓度100 mg FW/mL下杨梅叶片水浸液处理SE绝对值最大,其次为薄壳山核桃,但均高于板栗;从茶幼苗生长情况看,3个树种对茶幼苗的化感作用不尽相同,薄壳山核桃与板栗叶水浸液各质量浓度处理均对茶树幼苗生长产生抑制作用,且抑制表现趋势较为一致,即低质量浓度至高质量浓度处理中,抑制作用呈现“强—弱—强”的变化;杨梅叶水浸液质量浓度处理对茶树幼苗生长表现出“低促高抑”双重效应,即质量浓度≤5 mg FW/mL时促进了茶幼苗的生长,≥25 mg FW/mL时则对茶幼苗生长产生抑制作用。综合而言,3个树种叶水浸液各质量浓度对茶树种子萌发的抑制作用高于茶幼苗生长。

表4 3树种叶片水浸液对茶种子萌发及幼苗生长的化感综合效应

3 结论与讨论

自然界中化感作用是植物长期自然选择的结果,同时也是植物提高自身生存能力的一种重要手段[27]。植物水溶性化感物质通过雨水、雾滴等淋溶进入土壤,对周边植物种子萌发和生长发育产生化感作用。植物幼苗生长是衡量植物化感效应较为灵敏的指标之一[28]。本试验中,3个树种叶片水浸液对茶树种子萌发均有一定程度的化感作用。薄壳山核桃和杨梅叶片水浸液对茶树种子发芽率有显著的抑制作用;板栗叶片各处理种子发芽率与对照无显著差异。发芽指数和活力指数在供体高质量浓度(50—100 mg FW/mL)下均有不同程度的化感抑制作用,强度随着水浸液浓度的增加而增加,这与Souza 等[29]和李茜等[30]的研究结果一致,表明3个树种叶片中可能含有某些亲水性的化感物质,在茶树种子萌发过程中降低了细胞氧化酶的活性,抑制了细胞膜的选择透性以及细胞的分裂与生长。Cruz-Ortega等通过电子显微镜,发现葫芦化感物质对菜豆产生化感效应,菜豆根尖细胞液内陷等细胞微观结构发生了畸变,细胞核、内质网和线粒体失去活性[31],聂呈荣等报道三裂叶蟛蜞菊的水提液能影响花生细胞的选择透过性,阻碍其种子萌发和幼苗生长[32]。在茶树幼苗生长方面,薄壳山核桃、杨梅叶片水浸液各处理间茶树幼苗苗高、鲜(干)质量均呈显著性差异,但对根系生长影响差异不显著。薄壳山核桃叶水浸液随着质量浓度升高,苗高、根长和鲜(干)质量均呈逐渐递减趋势,与张博等[7]、张权等[8]通过山核桃属叶对小麦等作物种子的发芽率、苗高和根长、幼苗鲜质量和干质量的抑制或促进表现化感效应有所不同,可能与不同的受体植物对化感物质的敏感性和浓度效应有关;杨梅叶水浸液对苗高、根系和鲜(干)质量表现出低质量浓度促进,高质量浓度抑制的双重浓度效应,各处理间鲜(干)质量差异显著,但均与对照无显著性差异,与万志兵等[17]、王蓓等[24]研究结果较为一致;板栗叶片水浸液不同质量浓度对苗高生长影响不显著,但各处理间根系生长差异显著,随质量浓度的增加,根长表现出“低促高抑”的趋势,各处理茶幼苗鲜(干)质量均显著低于对照,随着质量浓度的增高而降低,但处理间差异不显著。彭晓邦[33]试验研究结果也显示,低质量浓度板栗叶水浸液对3种中药材种子的萌发有明显的化感促进作用,但随着水浸液质量浓度的提高,其对受体种子的化感促进作用逐渐减弱并消失,表现出抑制作用。由此可知,3个树种高质量浓度叶水浸提液中化感物质已经对茶树幼苗生长产生“毒性”化感效应;有研究显示,化感物质作用于受体植物叶片导致其气孔关闭,阻碍叶绿素的合成,限制其光合作用,化感效应通过抑制ATP酶的水解影响植物呼吸作用[34-35]。本试验研究也表明,化感效应因供受体品种、化感物质、作用部位的不同,其作用机制也呈现出不同的特点[36-37]。

植物间化感物质种类、含量对受体植物具有选择性和专一性,致使相同浓度不同植物化感物质对受体植物幼苗发芽和幼苗生长的促进或抑制作用存在很大差异;化感作用强度同样具有浓度效应,当化感物质的浓度高于或低于阈值时,对受体植物生长产生抑制、促进或无作用的化感效应[38]。本试验结果表明,3个树种叶片水浸液对茶种子萌发及幼苗生长有不同程度的抑制或促进作用,经化感效应综合评价,薄壳山核桃和板栗叶片水浸液质量浓度≤50 mg FW/mL对茶树种子萌发和幼苗生长的抑制作用高于杨梅叶片水浸液处理,杨梅叶质量浓度在5 mg FW/mL以下则对茶幼苗生长有促进作用,当质量浓度升至100 mg FW/mL时化感效应综合指数(SE)最高,其次为薄壳山核桃叶,但均高于板栗叶。综上所述,3树种叶片水浸液高质量浓度对茶种子萌发和幼苗生长均有化感抑制作用,低质量浓度以薄壳山核桃叶片水浸液抑制作用较强,板栗次之,杨梅较小。

化感物质释放到土壤中,势必影响土壤理化性质、土壤微生物活动、土壤酶活性的变化等一系列的环境行为,从而导致植物群落的组成和动态变化;环境因子显著地影响着化感物质的分泌、释放和化感效应的表达。自然界中植物间的化感作用是一个复杂的生化过程,涉及众多的环境因子及生化代谢途径,存在很大的可变性和多样性,本试验仅在实验室条件下研究了受体茶树种子萌发和幼苗生长的化感效应,尚应继续开展在自然环境下3个树种落叶或根系等水溶性腐解化感物质的释放进程,以及化感物质随雨水进入土壤后对不同林龄茶树生长生理影响等试验研究,以进一步验证本试验结果的可靠性;同时需要研究化感物质与土壤微生物间是否存在互作效应和化感活性强弱演变规律,为林茶复合栽培模式构建,病虫(草)害防控以及复合生态系统生物多样性等研究提供依据。