某新建医院犬伤门诊动物致伤暴露人群的流行病学分析

孙 婷,吴红月,王 冰,徐家旋,黄莉娜,覃玉珍,唐 甜,闫美花,唐华民

1.广西国际壮医医院急诊科,南宁 530201;2.广西医科大学研究生院,南宁 530021

狂犬病是一种由狂犬病毒导致的人畜共患乙类传染病[1],主要传染源是携带狂犬病毒的犬、猫等动物,病死率接近100%,目前认为,狂犬病是病死率最高的疾病[2]。犬、猫等动物致伤是患者急诊就诊的常见原因之一[3],有研究者指出,制定预防策略离不开对犬猫类动物致伤患者的流行病学分析[4]。某医院急诊科开设了该省三级综合性医院内第一家犬伤门诊。本研究通过对2020年1月—2021年1月在该院因动物致伤就诊的患者进行流行病学分析,为在周边地区开展动物致伤规范处置和狂犬病的预防工作提供参考。

资料与方法

1 一般资料

纳入标准:(1)笔者医院急诊科就诊的动物致伤患者;(2)暴露等级为Ⅱ~Ⅲ级暴露人群。排除标准:(1)因各种原因未能完成全程接种的动物致伤患者;(2)统计中信息不全或信息丢失者。

本组回顾性分析在某新建医院急诊科犬伤门诊就诊的803例患者(均为Ⅱ、Ⅲ级暴露)。从医院就诊系统中收集相关资料,包括性别、年龄、致伤动物、受伤部位、自行处理情况等相关信息。

2 分级标准

该院急诊科医师和护士均由辖区疾控部门进行培训并经过考核合格后,持证上岗。依据《狂犬病暴露预防处置工作规范(2009年版)》、《狂犬病预防控制技术指南(2016版)》标准,由首诊医师进行暴露分级。Ⅰ级暴露:接触或喂养动物;完好的皮肤被舔;完好的皮肤接触狂犬病动物或人狂犬病病例的分泌物或排泄物。Ⅱ级暴露:裸露的皮肤被轻咬;无出血的轻微抓伤或擦伤。Ⅲ级暴露:单处或多处贯穿皮肤的咬伤或抓伤;破损皮肤被舔舐;黏膜被动物唾液污染;暴露于蝙蝠[5]。

3 统计学分析

建立Excel 2016数据库,应用SPSS 26.0统计软件进行分析。基本情况用描述性统计方法,计数资料用构成比(%)表示,组间比较采用χ2检验,P<0.05为差异有统计学意义。

结 果

1 一般资料

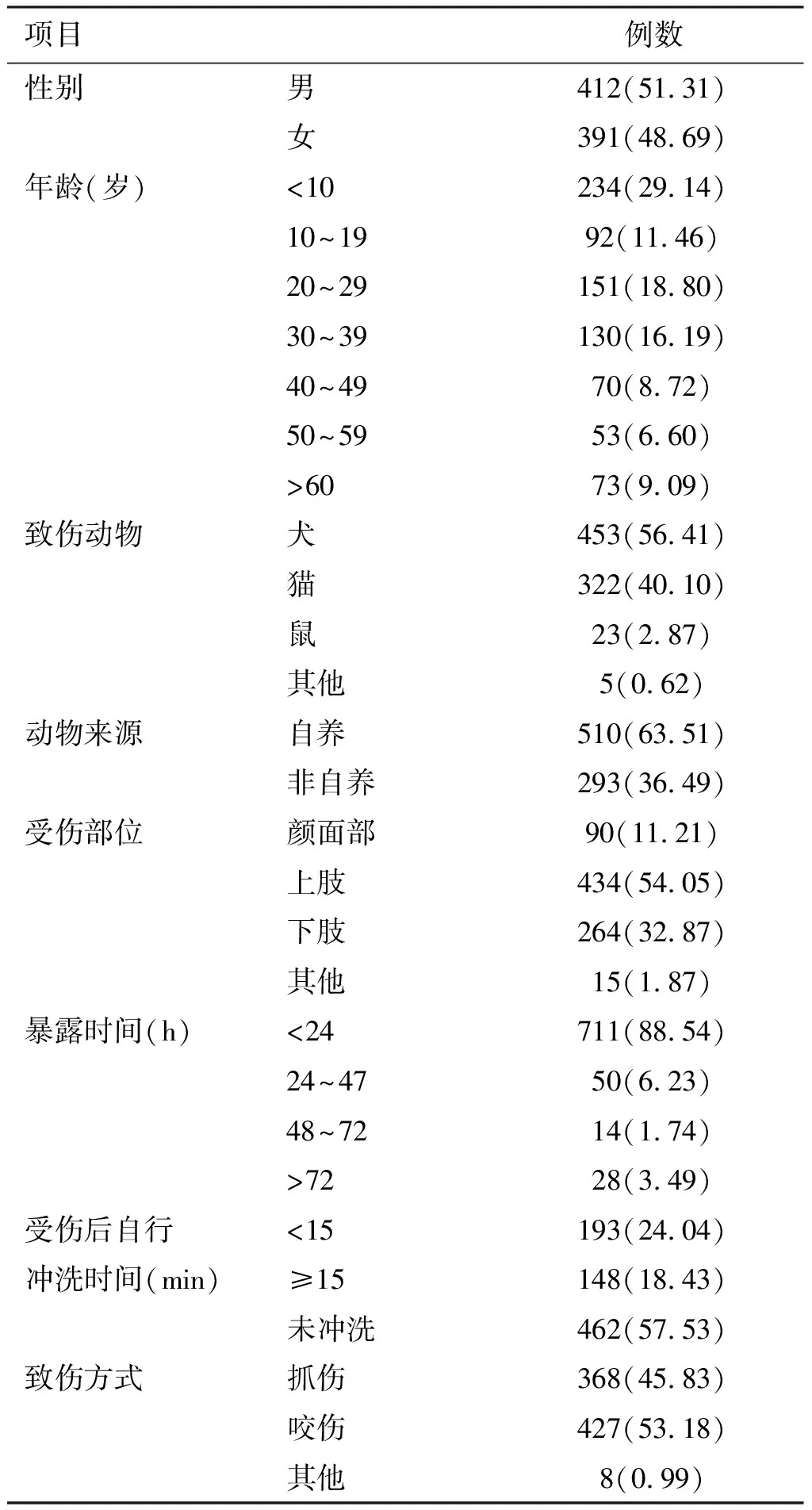

男性412例,女性391例,男女比例1.05∶1;犬和猫是主要的致伤动物,约占96.51%,其次为鼠,约占2.87%;年龄6个月~65岁,平均28.0岁,各年龄段中10岁以下儿童最多,占29.14%;上肢是最常见的受伤部位,占54.05%;暴露后24h内就诊人群占88.54%;有42.47%的人群会在暴露后先自行冲洗伤口。见表1。

表1 Ⅱ、Ⅲ级暴露人群基本资料[n(%)]

2 致伤特点在致伤动物类别间的比较

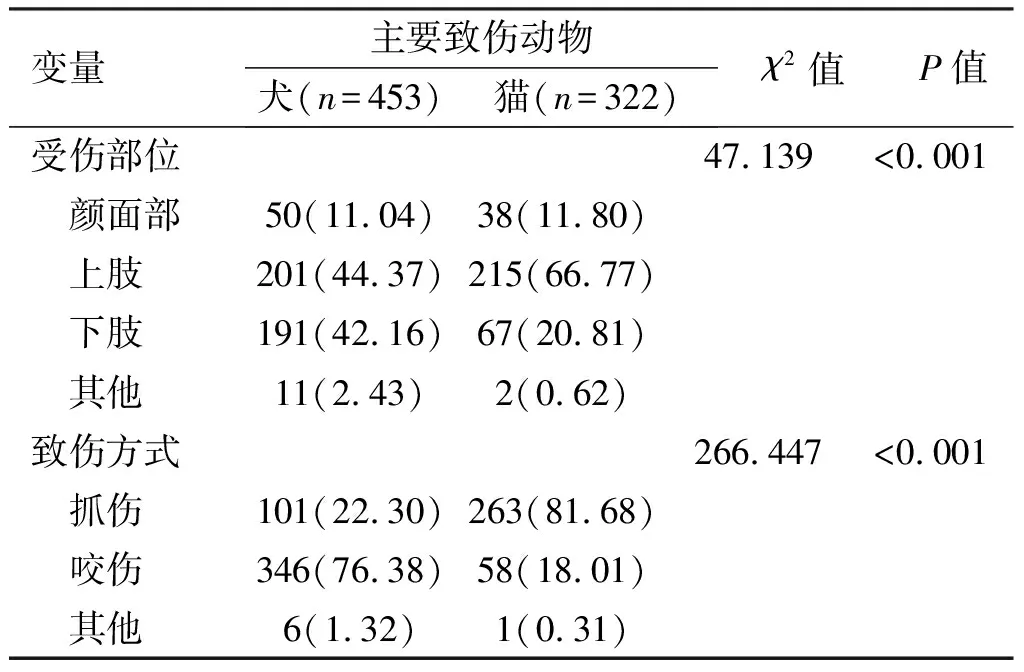

致伤动物为犬时,受伤部位主要是上肢(44.37%)多见,致伤方式主要是咬伤(76.38%);致伤动物为猫时,受伤部位主要是上肢(66.77%)多见,致伤方式主要是抓伤(81.68%)。受伤部位和致伤方式在致伤动物种类间比较差异均有统计学意义(P<0.05)。见表2。

表2 致伤特点在致伤动物类别间的比较[n(%)]

3 不同性别在暴露后的处理情况比较

动物致伤后男性暴露者未自行冲洗占58.50%,女性暴露者未自行冲洗占56.52%,不同性别的暴露者在动物致伤后自行冲洗间的差异无统计学意义(P>0.05);动物致伤暴露后,不同性别的患者绝大多数在24h内就诊,暴露后就诊时间在性别间的差异有统计学意义(P<0.05),男性暴露后及时就诊的意识高于女性。见表3。

表3 不同性别在暴露后的处理情况比较[n(%)]

4 暴露后处置

803例患者就诊后立即规范处置伤口、接种狂犬疫苗;Ⅲ级暴露的患者接种狂犬病免疫球蛋白。经随访,患者均预后良好,无死亡病例。

讨 论

狂犬病暴露是指被狂犬、疑似狂犬或不能确定健康的狂犬病宿主动物咬伤、抓伤、舔舐黏膜或者破损皮肤处,或开放性伤口、黏膜接触可能感染狂犬病病毒的动物唾液或者组织。通过分析803例动物致伤暴露人群,致伤动物种类最多的是犬和猫,其次是鼠类;年龄最小6个月,最大65岁,其中10岁以下儿童最多见(29.14%),这与儿童好奇心强,喜欢接触小动物,但自我保护意识薄弱有关[6];针对此类情况,需加强科普宣教如何避免被动物致伤,进一步促进儿童看护者的安全教育[7]。本组研究对象受伤部位主要在上肢,其中犬以咬伤为主,猫以抓伤为主,这与动物的习性及人群常用手跟动物接触有关,比如用手给动物喂食、洗澡、玩耍等[8]。动物致伤暴露后,42.47%的人群会在家自行冲洗伤口,表明动物致伤暴露后需要立即冲洗的知识欠缺,规范的伤口冲洗可以减少狂犬病病毒的数量,从而降低狂犬病的发病概率[9],对冲洗的重视度需要加强;占比11.46%的人群在暴露后24h后就诊,对狂犬病防范意识薄弱,存在潜在的风险[10]。

我国向WHO承诺“2030年消除犬传人狂犬病”,为实现这一目标,全国各地逐步推进在医院急诊科设置犬伤门诊,为动物致伤暴露后人群提供24h专业化、一体化服务,预防狂犬病、破伤风。所调研医院为新开发区内的一所新建医院,周边区域居民家养犬只多,当地人群存在较高的狂犬病暴露风险。此外,周边居民对动物致伤后如何规范处理的知识不够。针对本此研究,如何更好开展动物致伤防治工作有以下几个方面:(1)加强对10岁以下儿童看护。儿童和宠物玩耍时须有人在场看护,建议戴专用保护手套[11]。教育他们不要主动接近流浪动物。(2)加强科普宣教。有研究证明,犬伤患者通过微视频宣教,能提高对狂犬病预防知识的认知[12]。通过微视频,学习不要主动袭击、招惹动物,尤其是正在进食、睡觉、被绳子拴住或有幼崽动物[13]。被动物袭击时,要用双手保护好头面部,第一时间告诉家长和老师[14],动物致伤后第一时间预处理(如冲洗伤口)能降低感染风险,伤后及时就医,进一步降低因动物致伤带来的危害。(3)进行规范的暴露前预防和暴露后处置。建议进入狂犬病流行高风险地区的儿童或高危职业暴露人群(动物饲养员、科研人员等)在暴露前接种狂犬病疫苗,提前做好预防;5岁以下及65岁以上的人群发生Ⅱ级暴露后,因其免疫力低下,建议按照Ⅲ级暴露处理;伤后立即就诊,使用专业设备和冲洗液,能降低伤口感染率[15]。针对动物致伤伤口的处置,在遵循现有规范和指南基础上,接诊医师需注意对患者全面体检,充分暴露伤口,尤其是毛发较多的地方,避免漏诊,对伤口进行规范化冲洗和处置。Ⅲ级暴露人群还需全程接种狂犬病疫苗及在伤口周围浸润注射被动免疫制剂,减少狂犬病的发生[16]。

加强对动物的管理与免疫。犬类、野生哺乳类动物及蝙蝠是狂犬病的储存宿主,感染狂犬病病毒的动物又将病毒传播给人和其他动物,成为传播宿主[17]。尽管美国疾病预防控制中心指出,啮齿类(尤其小型啮齿类,如:花栗鼠、松鼠、小鼠、大鼠、豚鼠、沙鼠、仓鼠)和兔形目(包括家兔和野兔)极少感染狂犬病。但有文献个案报道指出,一名20岁的以色列士兵被老鼠咬伤(据患者描述),伤口仅做一般处理,未注射狂犬疫苗,5周后死于狂犬病[18];另有45岁泰国农民被大鼠攻击后,当地实验室对该大鼠进行检测,证实该大鼠感染了亚洲犬感染的狂犬病毒。按狂犬病暴露规范处置后,该患者未发生狂犬病[19]。因此笔者建议,在狂犬病流行区域,啮齿类及兔形目动物如出现主动攻击等异常行为,伤者应按狂犬病暴露规范处置。加强对动物的管理与免疫,筑起动物之间狂犬病免疫屏障,能起到预防狂犬病传播与流行的作用,让我国2030年消除犬传人狂犬病成为可能。

作者贡献声明:孙婷:文献收集、论文撰写;吴红月:资料分析、论文修改;王冰、徐家旋、黄莉娜、覃玉珍、唐甜、闫美花:文献收集及整理;唐华民:项目构思、写作指导