沈从文《边城》对施托姆《茵梦湖》的接受与创新

⊙程锦圆[北京师范大学,北京 100875]

一、影响存在的提出

《边城》一般被视为沈从文笔下湘西风格的标志和中国现代乡土抒情文学的代表,但鲜为人知的是,它的创作不仅与沈从文独特的精神气质和生命经验血脉相连,还接受了外来因素的影响。在2018 年出版的《平和与不安分:我眼中的沈从文》一书中,著者李辉记录了1984 年5 月7 日下午沈从文在家中的自述:“我受外国文学的影响,《边城》就受施托姆的《茵梦湖》的影响。”这则材料为本文的研究提供了直接佐证。

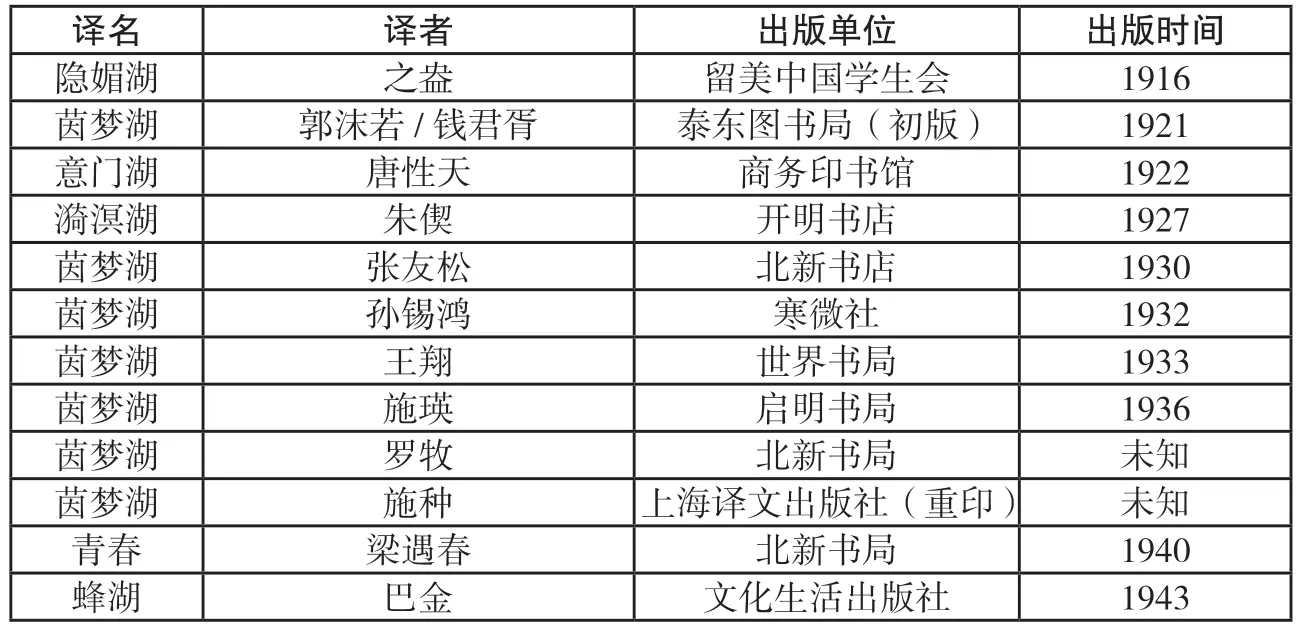

《茵梦湖》是19 世纪中后期德国诗意现实主义作家施托姆的代表作,被誉为最优美的德语小说。沈从文不懂外语,他对《茵梦湖》的接受“完全靠看中译”。《茵梦湖》的中译本数量颇多,单论1949 年以前就有12 种,出版情况如表1 所示,其中最早的是之盎的文言译本《隐媚湖》,于1916 年刊于《留美学生季刊》3 卷3 期,但属于未完成的残篇。“五四”以来,国内学者又陆续翻译这部作品,最早的全译本由郭沫若、钱君胥合作完成,于1921 年由上海泰东图书局出版。随后,郭译本被多家出版社一版再版,其他重译本也接连不断地诞生,足见《茵梦湖》在当时的风靡程度。沈从文的好友郁达夫曾在《茵梦湖的序引》中评论:“读完之后就不得不惘然自失,好像是一层一层的沉到黑暗无光的海底里去的样子。”沈从文也具备接触这部小说的条件,但由于缺乏前文所述的证明材料,学者们在研究《茵梦湖》对中国文学的影响时,未曾将沈从文的《边城》划归受影响之列作专门论述,只有个别论者采用平行研究的方法比较了两部作品的内在关联。

表1 1949 年以前《茵梦湖》中译本出版情况

沈从文阅读的是哪个译本实难考证,但综合考虑各译本的社会影响面、《边城》的创作时间、沈从文自述中提及的译名及其好友郁达夫的推荐等诸多因素,可以推断,最有可能的是郭沫若、钱君胥的译本。故本文在比较过程中主要参照的是郭译本。以下将围绕爱情悲剧的诗化表达,探讨沈从文《边城》是如何接受了施托姆《茵梦湖》的影响,并通过两部作品的对读展现出《边城》独特的艺术构思和深层意蕴。

二、爱情主题:回到生命的本真

在对爱情主题的选择和表现上,沈从文接受了《茵梦湖》的影响,也进行了创造性的转化。1852 年,施托姆在给密友的信中称《茵梦湖》“是一部真正的爱情作品,完全充满爱的氛围和气息”。小说主人公来印哈德和以丽沙白的朦胧初恋只停留在精神层面,而没有任何事实关系的确证,是“回瞥体验”中最具诗意的部分,也是超脱世俗、回归生命本真的通道。沈从文在创作《边城》时抓住了施托姆笔下人类感情的内在美质,聚焦于翠翠和傩送之间的少年情愫,书写了纯粹的“乡下人对爱情的憧憬”,借此表现生命的本真状态。但他没有像同时期的一些爱情小说作者那样直接套用《茵梦湖》的故事模式和叙事手段,让男主人公在回忆中展开主观自述,而是采用了全知全能的叙事视角,对故事进行最大限度的调度,以女主人公翠翠为主要表现对象。

施托姆在以丽沙白的身上寄托了对美好人性的向往,她是来印哈德“生长着的生涯中一切爱慕,一切惊异的表现”。沈从文效仿以丽沙白这一爱与美的化身,将翠翠也塑造为一种“精神意象”,一个抽象的爱的象征。“朦胧”给爱情赋予了诗意,它不是具象化的,而是一种亦真亦幻的感受。如此纯粹、抽象的爱情不适合采用直白的表达,所以施托姆选择了情诗这种表现手段,沈从文则结合湘西的风土人情进行了民族化的改写——傩送在碧溪岨的月光下唱了一夜的歌。

纵观整条爱情线索,《边城》在人物关系和矛盾冲突的设置上也有《茵梦湖》的影子,比较明显的是对爱情构成一定负面影响的三个外在因素——第三者、家庭权威和物质利益。《茵梦湖》中来印哈德的好友奕理虚比男主人公更加热情主动,抢先向以丽沙白求婚,这一第三者形象可以对应《边城》中比傩送心直口快的大哥天保;以丽沙白的母亲则对应傩送的父亲顺顺;奕理虚继承的茵梦湖畔庄园对应中寨团总女儿陪嫁的碾坊。这些外在因素的揳入使翠翠“快乐中又微带忧郁”,甜蜜里掺杂了“一丝儿凄凉”。但沈从文的化用绝不是简单的模仿,他将施托姆观照资本主义过渡期的历史视线移向更早处,构建两组对照——走“车路”指托媒说亲,走“马路”则代表着不受文明约束的唱歌求爱;要“碾坊”还是要“渡船”象征着追求利益和忠于真情之间的人性挣扎——借此影射封建买卖婚姻和原始自由婚姻两种文明形式的冲突,这在边城的进化历程中是无可避免的。

三、诗化风格:打破体裁的界限

1882 年,施托姆在给斯密特的信中提到,他的小说是从抒情诗里生成的。比起对爱情主题的选择和表现而言,《茵梦湖》体式上的“诗化”特征给予沈从文的影响或许更强烈、更明显。当然,这种“用故事抒情作诗”的理念在20 世纪20 年代初时已由周作人引入中国文坛,并非是《茵梦湖》单一影响的结果。此处重点讨论的是两部作品在抒情、意境、语言、意象等方面的相似性与相异点,进而分析沈从文如何借鉴和改造了《茵梦湖》中的诗化元素。

(一)抒情的介入和强调

在诗歌中,抒情往往占据主导地位,而小说则多以情节化、戏剧化的叙事为主。抒情的介入和强调使小说“偏离了对故事的依赖而倾向于表现主体的感受与情绪”,呈现出与诗歌相融合的特点。《茵梦湖》由一组情节联系较弱的回忆片段构成,施托姆对情节、结构和矛盾冲突进行了淡化、浓缩的处理,而以主人公情感的变化作为故事发展的线索:从两小无猜到渐行渐远、产生隔阂,最终爱情逝去、惆怅无奈。沈从文在《边城》中也采用了这种艺术形式,创设了相似的情感链:从翠翠与傩送暗生情愫,到憧憬和烦闷相互交织,再到最后的心酸和感伤。虽有完整的故事,却不刻意显示冲突、营造高潮,对风土人情的大量描写亦冲淡了情节的连贯性,形成一种有别于传统小说的独特风格。

(二)意境的营造和渲染

两部作品的开篇都用逐渐推进的文学镜头营造了宁静祥和的氛围:

一日晚秋落幕,一老人衣冠楚楚,徐徐走下城市。(《茵梦湖》)

有一小溪,溪边有座白色小塔,塔下住了一户单独的人家。(《边城》)

行文中通过大量的风景描写构筑了理想的诗意世界,如:

此处一切都是明媚碧绿,时时有一线阳光从浓叶枝头漏下;一只鼬鼠在树顶上从一枝跳过他枝……(《茵梦湖》)

溪流如弓背,山路如弓弦……小溪宽约甘丈,河床为大片石头作成。静静的河水即或一篙不能落底,却依然清澈透明,河中游鱼来去皆可以计数……(《边城》)

小说将近尾声时的画面更加相似。《茵梦湖》是白色的睡莲遥远而孤寂地躺在黑黝黝的湖心,如同纯洁的爱情受困于一片黑暗世界。《边城》则是白塔坍塌于黑夜的暴雨之中,一切美好都面临瓦解的危险。这两组黑与白的色彩对照都使意境发生巨变,由明媚安适转向阴沉恐怖,象征着人受到某种强大力量的限制。

以上相似的艺术构思应该是沈从文吸收并转化了施托姆笔法的结果,但沈从文描绘自然的功力有过之而无不及。比起 《茵梦湖》 中动植物相映成趣的景象,《边城》更具淡远意境,是国画风格的体现,其中也隐含着中国传统“天人合一”的自然观。“自然”不仅潜移默化地塑造了翠翠的面目,她“在风日里长养着,故把皮肤变得黑黑的,触目为青山绿水,故眸子清明如水晶”;还为翠翠提供了一个安身之处,若是遇见了陌生人,她便“作成随时皆可举步逃入深山的神气”。

(三)语言与意象的运用

《茵梦湖》的语言优美古雅,曾被德国大学用作学习德文的必修教材。不懂外语的沈从文虽然不能直接阅读原著,但也可以从郭沫若的译本中体悟到施托姆的语言风格。该译本用文白杂糅的语言极力突显原文的内在诗韵,并以诗体的形式翻译了其中的诗歌和民谣。如小说中吉卜赛歌女所唱:“今朝呀,只有今朝/我还是这么窈窕,/ 明朝呀,啊,明朝/万事都要休了!/ 只这一刻儿/你倒是我的所有,/死时候,啊,死时候/我只合独葬荒丘。”《茵梦湖》中还有许多类似的诗(歌)句,这些音乐性语言的穿插有强化情绪、增添诗意的作用。

沈从文原本就善于文字推敲,他从中国传统抒情文学中养成了相似的书写方式,使《边城》的语言精练典雅,带有诗性,如“深潭为白日所映照,河底小小白石子……近水人家多在桃杏花里,春天时只需注意,凡有桃花处必有人家,凡有人家处必有可沽酒”。但他没有刻意求雅,而是展现了一种带有湘西特色的诗情。如翠翠在渡口唱:“白鸡关出老虎咬人,不咬别人,团总的小姐派第一……大姐戴副金簪子,二姐戴副银钏子,只有我三妹莫得什么戴,耳朵上长年戴条豆芽菜。”这首俏皮的民歌,既融合了当地风情和少女稚趣,又呼应着碾坊与渡船的对立关系。通过比较可以发现,《茵梦湖》中的民歌《我的妈妈所主张》同样具有映衬人物形象、浓缩思想意蕴的作用,由此可以窥见《边城》与《茵梦湖》的内在关联。

此外,借助意象营造诗意的艺术手段也是两部作品的共通之处。尤其是石楠花与虎耳草、雀与鸭等动植物意象的相似度较高,都发挥着情爱启蒙的功能。但《茵梦湖》的象征手法总体上囿于情感的范畴,《边城》则含有更多的文化隐喻,投射了作者对湘西世界和民族未来的担忧。

四、悲剧效果:以微笑表现痛苦

悲哀从幸福中产生,造成的隐痛会更加持久。正如施托姆所说:“恰恰感到高兴并达到最高峰时刻,我们会被无可避免结束的强烈悲痛压垮。”对于这种悲剧效果的营造,沈从文也有相似的看法,他曾在《给一个写诗的》一文中写道:“神圣伟大的悲哀不一定有一摊血一把眼泪,一个聪明作家写人类痛苦是用微笑表现的。”

(一)回溯性的审视

施托姆在《茵梦湖》中利用回忆的框架拉开了与现实生活的时空距离,在远离社会风暴的故乡表现了人“与时间对抗中的力量”以及最终“无能为力的挽歌”。沈从文也带着类似的回溯性情感倾向,把《边城》的故事背景设定在曾经存在、现已消逝的湘西世界,并融入昔日好友赵开明的往事,通过主人公真挚单纯的初恋来寄托对“伊甸园”的眷恋和向往。现代思想文化的冲击和对国家前途的忧虑,激发了沈从文对古老边城和民族本源的追怀。过去正在不可避免地消逝,记忆中的好友由于岁月的侵蚀和鸦片的毒害而垂垂老矣,翠翠与傩送的爱情、湘西世界的牧歌性,也都在历史进程中面临着瓦解的命运。还有什么能在青年人的血液中代代延续,健康淳朴的乡下人能应对未来世界的挑战吗?沈从文在回溯中加入了审视的味道和怀古的幽情,他用启蒙理性的视角观照那些已成为“过去时”的自然美、人性美、人情美,以期为未来社会的重建者提供参考。

(二)“出走”与“沉默”

人的情感往往与其存在的时空相互依存。男主人公的离开是打破故乡封闭性的缺口,也是爱情走向悲剧的前奏。《茵梦湖》中,纯洁、牢固的少年情愫由于来印哈德“要出门去受高等教育”而终于失落,在爱情消亡后,他继续走向了辽阔广大的世界。沈从文化用了“出走”这一悲剧元素:傩送一次次地离开茶峒去经受锻炼,古老的边城由此显示出通往外面世界的路径,其神性与牧歌性也随之打破。在小说的结尾,傩送斗气下行去了辰州,他将如何存在于另一片天地中,是否还能坚守曾经的爱情,一切都成了未知数。在意识到边城在现代文明冲击下必然没落的命运后,沈从文把建构牧歌性与瓦解牧歌性的因素纠结在一起,使故事蒙上了一层悲哀的色调。

除了男主人公的“出走”,两部作品还有另一个相似的悲剧元素——“沉默”。施托姆用沉默填充故事场景,阻断情感沟通,少有的人物对话只供普通的交流。来印哈德没有对前来送别的以丽沙白吐露心事,上学后也没有再与她通信。多年以后的茵梦湖庄园里,以丽沙白也只能以缄默无言来回应这段逝去的爱情,最终,来印哈德不辞而别。沉默加速了爱情的破裂,也为读者留下想象的空间,造成无声的隐痛。沈从文在《边城》中沿写了沉默造成的情感隔膜,并着力突显其悲剧效果,使冲突隐匿其中,衍生出种种误会。翠翠初见傩送后“沉默了一个夜晚”;爷爷问起她对天保的心意,她思索良多却“总不作声”:这导致爷爷与翠翠之间产生了误会。茶楼上发生了一段“二老说”与“翠翠心想”交叉进行的单边“对话”,此时翠翠已对傩送暗生情愫;翠翠一见到傩送便转身向山竹林里跑去,她的憧憬与担忧、甜蜜与烦恼在声音层面完全隐去,傩送无从感知其心理活动:这导致傩送与翠翠之间产生了误会。傩送多次向他人表达“弄渡船是很好的”,却因为误会爷爷“为人弯弯曲曲”而不肯吐露心声;面对爷爷热情的关心,他只是“不置可否不动感情地听下去”,船靠岸后话也不说便走了:这导致狡猾的中寨人乘虚而入,增加了傩送和爷爷之间的误会。读者明知沉默的隐患,却无法打破沉默来干预情节的发展,进一步扩大了小说的悲剧效应。沉默掩藏了内部的瓦解力量,从中流露出沈从文对牧歌世界崩颓命运的难以言说的悲哀。

(三)结尾的散场

在《茵梦湖》的结尾,以丽沙白问来印哈德:“你再也不会来了,我晓得的,别谎我,你再也不会来了。”来印哈德应道:“再也不来了。”(杨武能的译本将此处译为“永远不会”)从这一散场方式的设计也可以窥见《边城》受《茵梦湖》影响的痕迹。“这个人也许永远不回来了,也许‘明天’回来!”沈从文明显借鉴了《茵梦湖》的结尾技巧,但他以持守和追寻的态度,打破了前者意义空间的封闭性,赋予了《边城》一个开放式的结局。怀着对湘西乃至整个国家未来的忧虑,沈从文写下了这句忧伤中透出一点希望的话语。他希望《边城》能给读者留下的不只是“一次苦笑”或“一个噩梦”,还有“一种勇气同信心”。小说的“现代性视景”也在其关于未来的不确定性中生成了。

五、结语

一部诞生于19 世纪中叶的德国小说《茵梦湖》,借着“五四”的浪潮跨越时空而来,在中国产生了深远的影响。它的大量译介、反复出版以及众多文坛大将对它的评论和研究,使沈从文得以接触到这一风格鲜明的作品,并与其产生了共鸣。他在《边城》的爱情主题、诗化风格和悲剧效果等方面积极地汲取了《茵梦湖》的营养,但没有流于一般的模仿或类同,而是结合自己的生命体验、湘西的风土人情以及中国的文化传统,进行了创造性的转化,在独具特色的艺术构思中完成了他的“最后一首抒情诗”,寄托了以文学重建社会、复兴民族精神的理想。

① 李辉:《平和与不安分:我眼中的沈从文》,大象出版社2018年版,第9页。(本文有关该书引文均出自此版本,不再另注)

② 李今主编:《汉译文学序跋集》第二卷,上海人民出版社2017年版,第398页。

③ 〔德〕施托姆:《茵梦湖》,梁民基译,知识产权出版社2014年版,第92页。(本文有关该书引文均出自此版本,不再另注)

④ 凌宇:《沈从文传》,北京十月文艺出版社2003年版,第275页。(本文有关该书引文均出自此版本,不再另注)

⑤ 〔德〕施托姆:《茵梦湖》,郭沫若等译,泰东图书局1926年版,第18页。(本文有关该书引文均出自此版本,不再另注)

⑥ 沈从文:《边城》,见杨芳芳编:《沈从文作品精选》,长江文艺出版社2004年版,第272页。(本文有关该书引文均出自此版本,不再另注)

⑦ 杨联芬:《中国现代小说中的抒情倾向》,北京师范大学出版社1996年版,第5页。

⑧ 沈从文:《从文自传》,北京十月文艺出版社2008年版,第297页。

⑨ 任卫东、刘慧儒、范大灿:《德国文学史》第三卷,译林出版社2007年版,第476页。

⑩ 张森:《沈从文思想研究》,人民文学出版社2014年版,第123页。

⑪ 〔德〕施笃姆:《茵梦湖》,杨武能译,译林出版社2000年版,第31页。

⑫ 吴晓东:《从“故事”到“小说”——沈从文的叙事历程》,《长沙理工大学学报(社会科学版)》2011年第2期,第87页。