基于“三全育人”理念的《有机化学》课程改革及一流课程建设探讨*

于 青,王忠卫,韩玉玺,黄小文,崔蓝月

(山东科技大学材料科学与工程学院,山东 青岛 266590)

中共中央、国务院在《关于加强和改进新形势下高校思想政治工作的意见》中提出坚持全员、全过程、全方位育人(简称“三全育人”)的要求。传统的高等教育模式过于重视教师的主导作用,忽视了学生作为学习主体的能力培养,忽视了批判性思维训练及创新能力的提高,无法与“三全育人”的要求相匹配。近年来,高校教师以“三全育人”的理念为指导,围绕“培养什么人、怎样培养人、为谁培养人”这一根本问题,在教学内容、教学模式、教学设计等方面积极探索、不断创新[1-3]。

《有机化学》是化学、材料等相关学科的专业基础课,为学生的专业课学习、继续深造及就业奠定了化学基础[4-6]。本文以《有机化学》为例,总结了一流课程建设历程,详细阐述了近年来教学团队在教学内容、教学模式、考核方式方面所做改革,以期为优质课程建设、高水平创新型人才培养做出贡献。

1 课程历史沿革

《有机化学》课程自山东科技大学材料化学专业和高分子材料与工程专业招生起即开设,现已有十余年的历史。课程发展主要经历了三个阶段:

1.1 重构内容、改革考核(2011-2014年)

秉承“以学生发展为中心,培养高阶思维和创新能力”的理念,通过精选经典内容,补充工程实际和科研前沿实例,重构了教学内容;改革期末考核方式,由原来的“全闭卷”、“半开卷”,最后改为“开卷”。

1.2 优化教学模式(2015-2017年)

更新教法,探索“学生参与式教学”[2]和信息化手段融入课堂的教学方式;2017年,《有机化学》课程立项山东科技大学材料科学与工程学院精品课程建设。

1.3 探索混合式教学(2018年至今)

超星泛雅平台建课;引用国家精品课,并进行了本地化改造;完善了过程评价体系;初步实现了“线上线下混合式”教学和全员、全过程、全方位育人模式;《有机化学》课程分别在2019年立项山东科技大学在线开放课程建设项目、2020年立项山东科技大学一流混合式课程培育项目,2021年立项山东省一流本科课程(线上线下混合式)建设项目。

2 课程改革创新

教学团队针对传统有机化学课程存在的知识量大、学生掌握差、学生主体地位缺失等问题,进行了“教学内容重构”、“考核方式改革”和“教学模式改革”。

在教学内容方面,将工程实际和科研前沿实例融入教学内容,将思想价值引领贯穿人才培养的全过程。如在“醛酮亲核加成反应”授课时,将以有机玻璃(聚甲基丙烯酸甲酯)为例,通过详细的合成分析,培养学生的环保意识及价值观。以华裔科学家Eugene Chen教授团队发明的可回收聚酯材料为例,如图1所示,强调科学技术的魅力——“不断的更新,让不可能变为可能,突破人类能力的极限”,引导学生在学习理论知识之余,紧跟科学发展前沿,关注“卡脖子问题”,激发学生的科技强国热情。

图1 《有机化学》课程内容融入思政元素的案例Fig.1 Ideological and political examples in the course of Organic Chemistry

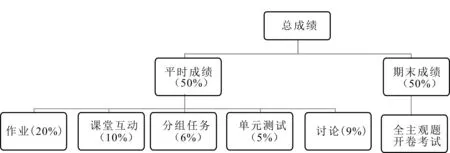

在考核方式方面,增加过程考核,及时跟踪学生的学习情况;改革结果考核方式,由原来的“全闭卷”、“半开卷”,最后改为“开卷”;改革结果考核题型,实现全主观题考试,增加发散思维题目,全面考察学生对知识的灵活运用能力。图2为《有机化学》课程考核机制。

图2 《有机化学》课程考核机制Fig.2 Evaluation system of the course of Organic Chemistry

在教学模式方面,先后采用“学生参与式”、“合作式”和“线上线下混合式”等多种教学方式。在课堂教学中灵活使用多种信息化功能,让“课堂活起来”、“学生动起来”。

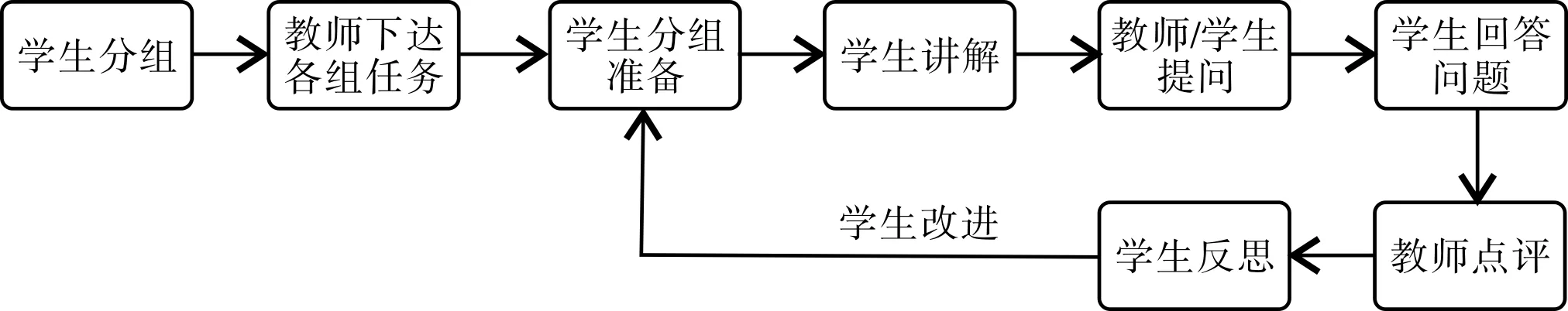

(1)“学生参与式”主要指课下,学生分组完成给定任务(新课讲解及习题讲解);课上,学生讲解任务,教师和其他同学提问并给予评价[2]。

(2)“合作式”主要指学生分组完成每一章思维导图绘制的 “分组任务(PBL)”;任务结束后,将思维导图上传至超星泛雅平台,通过“个人自评”、“组内互评”、“组间互评”和“教师评价”相结合的方式,激发学生学习动力,引导学生全方位能力提升。

图3 “学生参与式”操作流程Fig.3 Operation process of “student participatory”

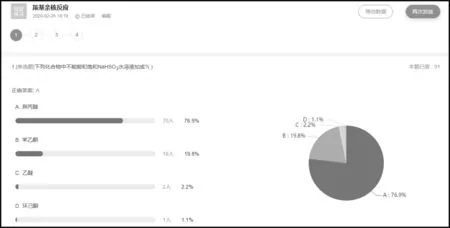

(3)“线上线下混合式”主要指通过“课前任务-课内考核-课后作业”实现全方位、全过程监督:课前,在平台发布视频观看、资料搜集、案例分析等任务;引导学生自主学习;课中,通过“问卷-投票-选人-抢答-随堂测试-主题讨论”等功能让“课堂活起来”、“学生动起来”,实现全员参与课堂,突显学生的学习主体地位,全面检测学生在线学习效果,深化自主学习、发散思维的重要性强化知识掌握,实现课程知识目标。图4为随堂测验截图。

图4 《有机化学》课程随堂测验截图Fig.4 In-class test in the course of Organic Chemistry

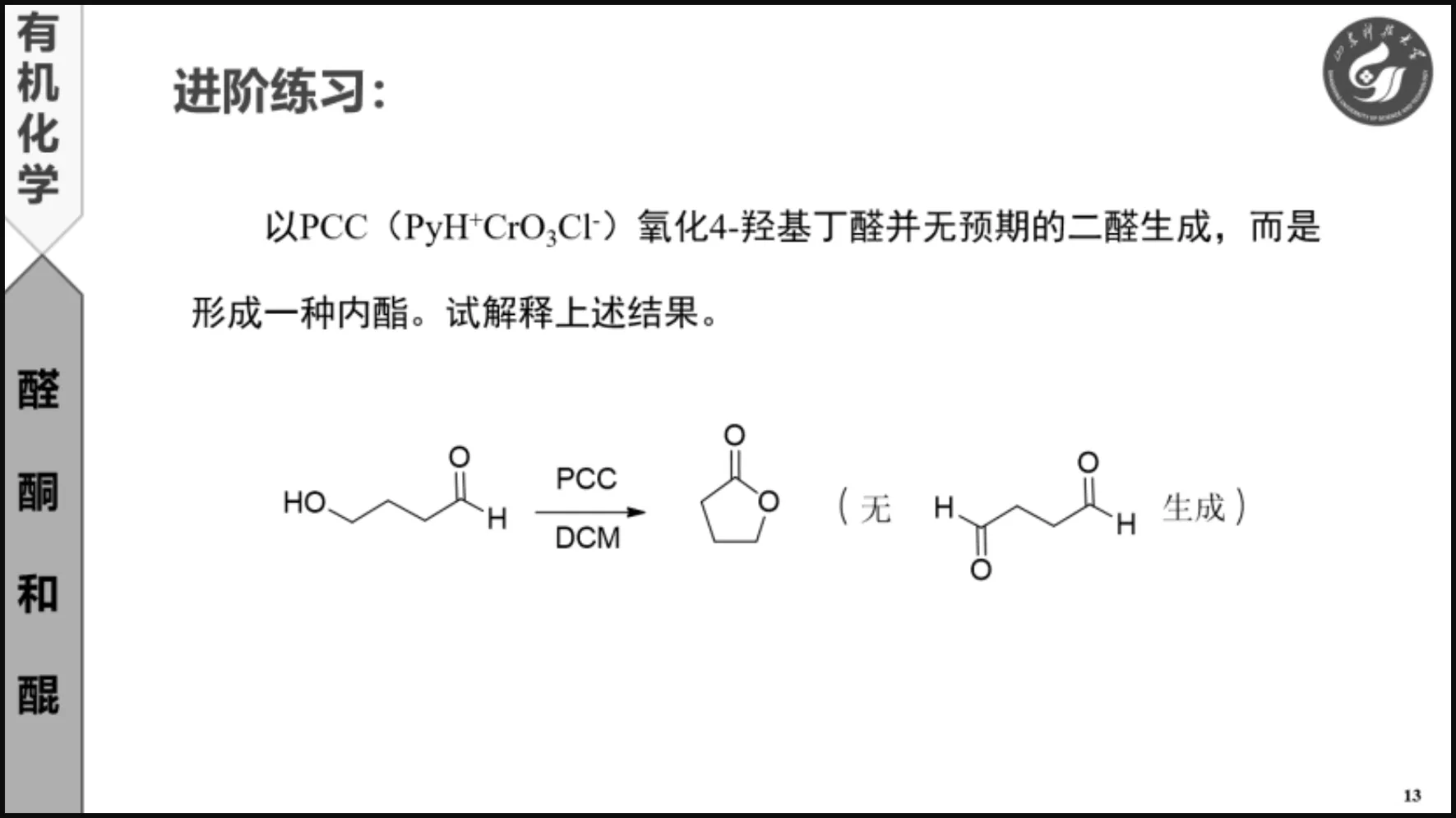

下面以“醛酮亲核加成反应”为例,详细阐述线上线下混合式教学的操作方法。

课前:在超星泛雅平台上发布学习任务,要求学生观看亲核加成反应视频,搜集甲基丙烯酸甲酯的合成方案,并分析各方案的优缺点。

课中:(1)利用选人、抢答、随堂练习检测学生线上学习效果,在随堂练习过程中,学生首先进行“头脑风暴式大讨论”,随后完成练习;(2)教师讲解在线学习中存在的问题;(3)教师串讲知识点,在过程中通过各类功能强化学生对知识的理解。例如:当讲到甲基丙烯酸甲酯合成时,引导学生讨论合成方案。通过选人,请学生讲解方案的优缺点。借助主题讨论,引导学生思考环保合成方案,随机选取学生讲解。最后,教师总结。(4)教师布置作业,其中包括20%低难度作业+50%中等难度作业+30%挑战性作业,如图5所示。

图5 《有机化学》挑战性作业截图Fig.5 Challenging home work in the course of Organic Chemistry

课后:学生完成作业并上传至超星泛雅平台,教师批改并总结作业中的问题,如分析各合成方案的优缺点。

3 一流课程建设

《有机化学》一流课程始于2019年,课程建设初衷是为了改变“授课仅限于课堂”的现状,丰富学生的知识结构,便于学生掌握和复习有机化学相关知识。课程建设迄今为止已有三年,下面分别介绍每年工作。

2019年初,教学团队负责人于青老师组织召开了多次教研活动,制定了详细的课程建设方案,列出了《有机化学》每个章节的学习目的、学习要求、教学重难点和建议授课方式。团队教师根据任务分工着手材料搜集、课程PPT优化、教学平台功能学习、课程授课模式优化和课程考核模式优化等工作。2019年5月,申报山东科技大学在线开放课程项目,并于当年7月获批立项。2019年7~12月,团队教师录制授课视频、超星集团工作人员剪辑授课视频。

2020年2月,所有视频剪辑完成,并上传超星泛雅平台。2020年春季学期恰逢“疫情”,教学团队利用已有教学视频,结合线上直播,顺利完成了教学任务。在线教学中,教学活动不仅包括直播教学,还包括预习、复习、答疑、作业反馈、知识检验等。为了提升学生的学习质量,巩固学习效果,线上教学主要使用了学习通app的“任务点发布”、“签到”、“选人”、“抢答”、“直播”、“同步课堂”、“主题讨论”、“在线作业”、“测验”、“统计”几大功能。其中,“任务点发布”主要用来跟踪每位同学的学习情况,利用统计功能查看学生观看教学视频的情况,督促没有看完视频的同学,及时完成视频观看。“选人”和“抢答”主要用于课前提问,回顾和梳理上次课所讲知识,查看学生的复习情况。“测验”主要用于当堂发布客观题为主的小测试,检验学生当堂学习情况和知识掌握情况。经过一学期的摸索,团队教师熟练掌握的超星泛雅平台的各项功能。这也为2020年秋季学期授课模式的进一步优化奠定了基础。2020年9月,团队教师申报并获批了山东科技大学一流混合式课程培育项目,成功引进了西安交通大学的国家精品课程,扩充了在线课程资源。

2021年,课程授课由两合班的大班研讨改为小班教学,授课地点也从多媒体教室转移至智慧教室。教师在授课中继续沿用“线上线下混合式”教学模式,在课程资源中增加各类学术公众号中的优秀资源;将“思维导图”等分组任务引入课程考核;及时吸取学生的建议,不断优化课程内容及考核内容。

到目前为止,超星泛雅平台中授课视频64个、视频总时长744 min、非视频资源203个;中国大学MOOC平台中授课视频75个、教学文档11个、随堂测验29个、随堂讨论20个、单元测验9个。选课557人,累计页面浏览量652162次,累计互动29347次。

4 课程改革成效

秉承“三全育人”和“以学生为中心”的理念,教学团队结合材料学科前瞻性和创新性特征,以构建学生知识结构、能力结构、素质结构为目标,围绕教学内容、教学模式和考核方式三个方面进行了系统改革,形成了契合现代材料发展趋势和行业需求的分阶段递进式人才培养体系。

经团队教师的多年努力,《有机化学》的课程教学获得了督导和学生的认可。2018级和2019级课程考核优良率分别为49.36%和56.06%,较2017级相应课程成绩分别提高了3%和10%。在近几年的考研中,选择有机化学作为考试课程的同学越来越多,且大部分同学的考研成绩位列级部/班级前茅,如:高卓和冯春甲先后同学考入大连理工大学;徐丽粉同学考入兰州大学;谷欣涛考入华东理工大学。此外,研究生阶段选择有机化学方向的同学也逐年增加。

5 结 语

现代教育模式注重学生批判性思维训练、创新精神的培养及创新能力的提高,课程教学如何实现“三全育人”,如何更好地与现代教育相匹配值得深思。“线上线下混合式”教学充分体现了“学”的重要性,但如何衡量“学”的效果,如何体现“两性一度”是广大教师今后努力的方向。此外,在人才培养过程中,教师要注重提高学生正确认识问题、分析问题和解决问题的能力,培养学生探索未知、追求真理、勇攀科学高峰的责任感和使命感。注重强化学生工程伦理教育,培养学生精益求精的大国工匠精神,激发学生科技报国的家国情怀和使命担当。