中国共产党防控疫情的百年历程和基本经验

王连花

(中共湖南省委党校〔湖南行政学院〕 党史教研部,湖南 长沙 410006)

在中国共产党百年发展历程中,天花、猩红热、霍乱、鼠疫、“非典”等多种疫病曾阶段性、地区性暴发,严重威胁疫区人民的生命安全和身体健康。为满足人民的生命健康诉求,中国共产党紧紧依靠人民群众,充分整合医疗、组织、资金、人力等各种资源,有效地预防和控制了疫情。在目前新冠肺炎疫情防控形势依然严峻的情况下,回顾百年来中国共产党疫情防控史,梳理其历程、凸显其成就、总结其经验,可以以史为鉴、稽古振今。

一、局部执政时期整合资源防控疫情的探索

局部执政时期,主要是指中华苏维埃共和国临时中央政府时期和中华民国陕甘宁边区政府时期。这一时期,多种疫病曾在中国共产党执政地区流行,给革命政权带来了严峻挑战。面对此种情况,中国共产党从无到有,从自发到自觉,创建疫情防控机构,探索建立疫情防控制度,发动疫情防控运动,致力疫情防控宣传,收到了良好效果。

20世纪三四十年代,在中国的部分地区,几乎每年都有鼠疫、白喉等传染病流行。《江西省苏维埃报告》描述了江西疫情肆虐的场景:“有时什么地方瘟疫发生就蔓延一村庄到数村庄,甚至遍地皆是。”公略县“近来瘟疫发生而死亡者一千一百六十七人”;宁都县“数月中发生了痢疾,被传染者有一千三百余人,固村闵原东山坝等区,因病而死者一百余人”;赣县“时而发生瘟疫痢疾,如白路良口清溪三区死亡极多”。[1]63,64由于疫情严重,“有的村庄,简直没有人弄饭吃,死人亦无人掩埋。玉山、上饶的禾,有十分之六在田里烂,无人收割”。[2]3981932年初,富田一带暴发传染病,“甚至一天死60人左右”,受传染者多则1—2天,少则几小时即丧命。[3]而在陕甘宁边区,流行过天花、伤寒、痢疾、鼠疫等烈性传染病。曾担任陕甘宁边区医院院长的欧阳竞回忆说,“边区所流行的疾病是‘出水’(伤寒)、‘出斑’(斑疹伤寒)与回归热、痢疾等,还有地方病如吐黄水病(克山病)等”。[4]到访延安的美国记者记录道,“延安是今日世界不多几个流行鼠疫的地方之一”,“不时在延安流行的,还有天花、伤寒、红疹、痢疾等疾病”。[5]78,79

这些疫病暴发后,传染很快,极难控制,人畜死亡率很高,对革命政权的生存和发展造成严重威胁。中国共产党坚持全心全意为人民服务的宗旨,着重从以下几个方面着手,整合资源,防控疫情。

(一)构建自上而下的防疫机构体系

红军初创时期,医疗卫生组织体系并不完善,卫生防疫工作由政治机关兼管,后勤部门协助。1931年11月,中华苏维埃共和国临时中央政府成立,在内务人民委员会下设立卫生局,负责传染病防治等医疗卫生工作。各省内务部设卫生科,县、市、区均设卫生科长。在军队中,中央革命军事委员会下设总军医处(后改名为卫生部),总揽全军医疗卫生工作。方面军、军团和师建立卫生部,团建立卫生队,连配卫生员。这样,无论是在政府中还是在军队中,都建立起了自上而下的医疗卫生组织体系。不过,这个组织体系功能庞杂,尚未辟出专门机构负责防疫。直到1932年初,中央苏区暴发了一次严重疫情。为迅速控制疫情,1月12日,临时中央政府人民委员会第四次常委会决定“举行全苏区防疫卫生运动”,[1]35相关办法和条例由军委总军医处拟定。6月,人民委员会制定《内务部的暂行组织纲要》,对内务部的机构设置及职能进行调整,要求内务部下设卫生管理局,以“管理医院,预防和制止瘟疫与传染病,注意公共卫生”等为主要职责,在省、县、区苏维埃政府内务部设卫生科。至此,中央苏区的专门防疫机构体系建立起来。1934年3月,中央防疫委员会成立,进一步加强了对防疫工作的领导。红军长征时期,军队中的卫生防疫机构体系仍发挥作用,防疫工作统一归中央革命军事委员会卫生部管辖。红军长征途中缺医少药,“要保持部队旺盛的战斗力,唯一的办法是抓好卫生防疫工作”,譬如“消灭蚊子,防止疟疾”,“灭虱子,防止传染斑疹伤寒”,防痢疾等。[1]508中央红军到达陕北后,在相当一段时间内都沿用了这种体制。1937年陕甘宁边区建立后,卫生机构分属三个系统,即中共中央系统(由中央卫生处领导)、中央军委系统(由军委总卫生部领导)、边区政府系统(由民政厅卫生处领导),但前期没有专门机构承担防疫职责。几次疫情的暴发,要求必须成立统一的防疫领导机关。1940年春,由中央组织部副部长李富春等人发起,延安各界组织筹备防疫委员会。5月26日,延安防疫委员会成立,李富春为主任。1941年,边区政府民政厅卫生处下设防疫委员会。1942年三四月间,宁夏、绥远等地发生鼠疫,为防止鼠疫传入边区,边区政府决定进一步成立陕甘宁边区防疫总委员会。4月28日,陕甘宁边区防疫委员会成立,公推傅连暲、李志中等5人为常委。5月13日,边区防疫委员会召开第二次会议,讨论了《防疫委员会组织条例》《预防管理传染病条例》的草案及工作计划,明确规定“延安市四十华里内之防疫工作,由本会直接领导,分东、南、北及西北四个防疫区,各区得设防疫分区委员会”,在区、乡、村设立防疫小组。[6]283自上而下的、专门的防疫机构体系的建立,为陕甘宁边区的疫情防控奠定了坚实基础。

(二)颁布一系列疫情防控法规文件

通过法规文件强调防疫的必要性,明确规定防疫的措施和方法,对统一认识、科学指导防疫工作具有重要作用。中央苏区关于开展防疫工作的第一篇动员式文章是由项英主笔的《大家起来做防疫的卫生运动》,发表于1932年1月13日的《红色中华》。该文号召“各区政府各红军应当领导群众去做防疫的卫生运动!各群众团体要领导群众积极参加这一运动。各红军的医生同志……要努力向群众做卫生宣传工作,指导各地的卫生运动。工农同志们!起来努力做卫生运动!”[1]37-38当时,为了搞好卫生工作,各地编印了各种卫生宣传小册子。湘赣军区总指挥部军医处医务科翻印的《防疫简则》,明确提出天花、伤寒、痢疾等传染性疾病的预防办法,要求苏区人民注意公共卫生、个人卫生,特别要求“在某一时期或某一个地方发现了特殊传染病,乡苏维埃政府,立即要向上级政府报告,把病者姓名、年龄、性别、病状、病的前后经过情形,详详细细说明”。上级政府在接到报告后“对发病地区厉行卫生清洁、消毒等工作”,对“病者家属及邻近群众实行隔离或划定疫病区域”。[1]421932年3月,中华苏维埃共和国临时中央政府人民委员会发布2号训令《强固阶级战争的力量实行防疫的卫生运动》,提出“瘟疫……是与革命发展有重大损害的,临时中央政府特为此事颁发一个暂行防疫条例,拟定许多防疫的办法及消灭瘟疫的办法”。[1]45该训令颁布的《苏维埃区暂行防疫条例》,对霍乱、天花、伤寒、白喉、鼠疫等9种传染病的防疫责任、防疫办法、处置方法、水源和饮食卫生管理措施等作出了明确规定。作为指导防疫工作的重要制度性文件,2号训令具有简明扼要、操作性强、目的明确等显著特点,有力推动了中央苏区防疫工作和卫生运动的开展。此后,中央苏区又颁布《卫生运动纲要》《卫生决议案》《卫生防疫问题决议案》《暂定传染病预防条例》等法规文件。这些文件对苏区防疫工作的开展具有重要指导意义。

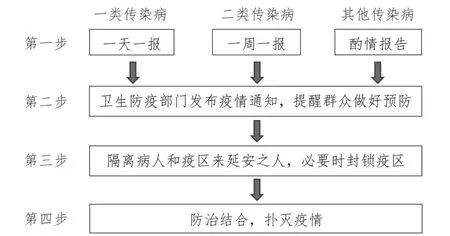

陕甘宁边区时期,疫情防控法规制度得到了进一步完善。1941年,中央卫生处发出《关于猩红热预防通知》《速防伤寒传染通知》等一系列紧急通知、通告,确定预警机制,要求做到早发现、早报告、早隔离、早治疗。针对牲畜大批病死、冻死、饿死,边区政府颁布了《陕甘宁边区兽疫防治暂行办法(草案)》。1942年5月13日,新成立的边区防疫委员会讨论通过《预防管理传染病条例》的草案,明确了疫病防治的措施和办法。边区政府第21次政务会议通过了《陕甘宁边区防疫委员会组织条例》,于6月2日公布实施。该条例规定:“陕甘宁边区防疫委员会直隶边区政府,统一管理全边区防疫工作。”条例还明确了委员会下属的总务股、防疫统计股、环境卫生股、宣传教育股、医务治疗股等部门的职能。[7]75-77此条例与同时颁布的《延安市各防疫分区委员会组织暂行规划》,组成了一套完整的防疫机构制度体系。之后,边区防疫工作基本上做到了年头有规划,年底有总结,防疫办法更加科学,防疫措施更加精细化。中国共产党领导下的疫情防控工作,进一步趋向常态化、制度化。

陕甘宁边区传染病防控预警机制

(三)发动社会组织,广泛动员群众

积极参与防疫工作,既是中国共产党领导防疫工作的制度性要求,也是群众的自发要求。苏区、边区的社会组织广泛存在,覆盖了区域内的各个方面、各个阶层和几乎每一个人。为做好防疫工作,尽可能地动员群众,中国共产党发动了各种社会组织的力量。一是组织专业卫生团队,主要包括检疫、防疫、医疗、医药、科研等方面。如组织医疗队,“各区乡应组织临时治疗站,聘请技能优良的医师住在治疗所,实行免费医诊”;组织采药队,“聘请草药医生”,“到各地采办各种草药”;[1]53-54组织防疫队,“多设种痘所,并且要遍地都建设此种防疫种痘所以备万一”;设立药业合作社;等等。[1]631947年3月,国民党军胡宗南部向边区发动进攻。战场上的人员伤亡,使卫生防疫工作变得尤为重要。1948年2月,边区政府发出指示:“边区在胡匪骚扰厉害和灾情严重的地方,目前已发现了流行性病疫,这是因为作战区域尸体没有掩埋得好和到处遗弃脏物所引起的”,必须“十分重视防止疫病”,“切实组织防疫治疗工作”。为了防止疫病滋生蔓延,边区各县及时派出救灾工作组,“利用一切机会”在群众中进行疫病“防治的宣传和组织工作”。[8]258,259二是利用卫生行业组织。当时,有不少专业卫生防疫组织来到根据地,以人道主义情怀参与防疫抗疫,如白求恩医疗队、印度援华医疗队、公谊救护队、中国红十字会医疗队、国联防疫团等。以国联防疫团第三组为例,其来延安后主要负责五个方面的工作:“一是环境卫生。在城区设立公厕20个,各乡水井2个,污水坑50个,垃圾箱10个,垃圾坑20个;二是检验工作,检查卫生材料800件,并供给卫生部材料;三是传染病调查,调查结果标明,延安流行性感冒、痢疾、伤寒为最多;四是预防工作,主要是打针和种痘,在延安打针3000人,种痘2600人;五是卫生教育,设立卫生广告牌,协助卫生部扩大卫生运动。”[9]137三是发挥群团组织的作用。群团组织和党政机关紧密合作,良性互动,形成防疫抗疫的牢固屏障。在根据地,工人、农民、妇女、儿童、老人都各有各的组织,如妇女会、贫农团、赤卫队、少先队等,而且一个人可能加入多个组织。它们或协助医院搞好卫生工作,或组成卫生运动队积极投入卫生运动,或在抗疫宣传方面发挥作用。

(四)宣传普及卫生防疫知识

当时,不少人认为疫病是“上天的惩罚”,是报应,躲也躲不过,因此听天由命,对防疫抗疫并不重视。此外,许多人生活邋遢,不讲卫生,战场上“许多头颅未能尽数掩埋甚至埋了也是未深深地掩埋妥当,同时牛猪乱放,屎尿满地皆是,加之污秽水及东西四处都有”,[1]81致使疫病流行。要从根本上防治疫病,必须加强宣传,从源头上改变落后的思想意识,使广大群众深刻认识到疫病发生的原因,详细了解疫情防控的方法和技巧,提高防控有效性。苏区在这方面的宣传是全面而深入的,并且善抓时机,形式多样。一是文字宣传。具体措施有发放防疫卫生宣传册、编辑专业课本、书写卫生标语及画报、撰写卫生文章等。“各卫生机关须负责写卫生标语及画报张贴各处,文字要通俗”,“各机关报纸及墙报须尽量登载卫生材料”。[1]59二是口头宣传。无论是行政机关还是军队,卫生人员都利用一切机会进行防疫宣传。“卫生机关须经常召集卫生会议”;军队“以团为单位每星期上卫生课一次,由医务人员担任”;“如遇各种群众大会……卫生机关须立即派员参加作详细卫生报告”。[1]59-60三是用实际行动宣传。“各师卫生机关编演各种卫生新剧至少每月一次或二次”;[1]60“组织特殊的礼拜六或义务劳动日,进行清洁工作”。[10]卫生人员用实际行动告诉群众,卫生运动要“天天做,月月做,年年做,家家做,村村做,乡乡做,个个圩场个个城市做”。[11]364四是举行竞赛宣传。“卫生竞赛是提高群众卫生运动的情绪,鼓励群众向着污秽和疾病做猛烈斗争的一种有效的方法。”“家与家竞赛,小组与小组竞赛,村与村竞赛,乡与乡竞赛,区与区竞赛,以至发展到县与县竞赛。机关与机关,部队与部队,亦可竞赛。竞赛优胜的奖励,主要是送旗、登报、上红板等,其次可用物资上的奖品。”[11]367

局部执政时期,苏区、边区的人力、财力、物力等均极度紧张。如何动员有限的资源,取得疫情防控的显著成效,是革命政权必须要解决的重要问题。中国共产党始终以人民为中心,充分发挥了有限的人、财、物的作用:医疗卫生人员不足,就选派人员经短期培训后上岗;资金不足,就“不浪费一分钱”,“每一分钱都用在刀刃上”;医疗技术跟不上,就借力于国际、国内、官方、民间的专业组织,此外还挖掘“土方子”,使用“土草药”,采用中西医结合的办法。总之,中国共产党尽最大努力保障了人民群众的生命安全和身体健康,体现了为人民服务的责任和担当,赢得了人民群众的支持和信任。局部执政时期中国共产党整合资源防控疫情的探索,为新中国成立后疫情防控事业的发展积累了经验。

二、社会主义革命和建设时期疫情防控事业的奠基

“从根本上来说,手头东西多了,我们在处理各种矛盾和问题时就立于主动地位。”[12]377疫情就是一种复杂的“矛盾和问题”。新中国成立后,中国共产党完成由局部执政向全国执政的转变,手头掌握的“东西”陡增,社会管理和社会控制能力不断提升,从而为疫情防控制度化奠定了基础。

新中国成立之初,医疗卫生资源不足与疫病横行形成了尖锐矛盾。据统计,1949年新中国成立前后,全国仅有各类卫生机构3670个,其中医院2600家,门诊部769个。同时,各种传染病、寄生虫病和地方病广泛流行。天花、鼠疫、霍乱这三种烈性传染病时有发生,血吸虫病、疟疾等五种寄生虫病普遍存在,此外还有大骨节病、克山病等地方病发生。以危害极大的天花为例,1950年,仅安徽一省就有11620例患者,发病率为38.7/10万,死亡1534人,病死率为13.20%。[13]289

此时,疫病往往带有一种特定政治隐喻的意味。有文件指出,“疫病的流行,是过去反动阶级统治下所造成的长期贫困、愚昧与迷信的结果”,[14]141是过去旧政权不作为和不关心人民疾苦导致的恶果,与新中国、新政权是不相适应的。这是一种隐喻,同时也是一种压力和动力。疫病流行的背后,蕴含着人民群众对国民党政权的厌恶和对共产党领导的人民政权的殷切期望。无论是从保障人民群众的生命安全和身体健康出发,还是从回应人民群众的殷切期望、体现中国共产党为人民服务的根本宗旨出发,有效防控疫情都具有特殊的政治意义。党和政府确立“面向工农兵、预防为主、团结中西医、卫生工作与群众运动相结合”的总方针,充分整合各种资源,“集中力量办大事”,提升了疫情防控水平,提高了疫情防控实效,进一步赢得了民心。

(一)建立全面覆盖的卫生防疫体系

局部执政时期,中国共产党不具备建立覆盖全国的卫生防疫体系的条件。新中国成立后,这一条件基本成熟。党中央对此十分重视,毛泽东多次就相关问题作出指示。周恩来强调,“人民政府决定在最近几年内在每个县和区建立起卫生工作机关,以便改进中国人民长时期的健康不良状况”。[15]481949年11月,中央人民政府卫生部成立,统一领导全国的卫生防疫工作。各省成立卫生厅,设防疫科(后又改为卫生防疫处、卫生防疫局)。1950年8月,第一届全国卫生工作会议召开,通过了《关于健全和发展全国卫生基层组织的决定》。针对医疗卫生资源集中于大城市,“工矿区域缺乏应有的卫生安全设施”,“多数城市中公共卫生条件极其恶劣”和“占全国人口80%以上的广大农村,几乎完全没有卫生事业的设施”的问题,该决定提出“有计划地健全与发展全国现有的县卫生院、所”,在缺乏卫生基层组织的地区“有步骤地建立县卫生院、所及医疗防疫队”,在县以下设立区卫生所,在区以下选择专业人员“担任乡村卫生工作”,[16]511,512在条件比较薄弱的区域建立机动防疫队或配备公共卫生医师。由此,覆盖全国的卫生防疫体系的“大骨架”,即中央、省、县、乡、村五级卫生防疫网逐渐搭建起来。据1957年8月7日卫生部发布的《关于加强基层卫生组织领导的指示》,当时县以上卫生组织基本完善,基层卫生组织已普遍建立起来,“在农村有区卫生所、妇幼保健站、接生站、乡卫生所、联合诊所、保健站(卫生站)”,在城市则有“门诊部、联合诊所、妇幼保健站、厂矿保健站”。此外,基层卫生力量还有“个体开业医生、药店坐堂医生和兼务农业的医生”,以及“大量不脱产的红十字会基层组织、农业社卫生室、接生站、卫生员、保育员”。[17]765而卫生防疫,正是这些卫生组织的职能中很重要的一环。该指示要求,各省要“集中力量设立一个综合的地方病或寄生虫病防治机构”;对于传染病严重的省份,要对已经成立的专业防疫机构“进行整顿和充实人员,提高质量”。[17]767由上可见,新中国卫生防疫体系从创立之始就具有统筹城乡、全面覆盖、预防为主的鲜明特征。

(二)聚焦重点区域和重点人群,做好卫生防疫工作

新中国成立后,党和政府除了建立全面覆盖的卫生防疫体系外,还突出重点,聚焦难点,集中资源推进以下几个方面的工作。

一是打好疫情高发区的疫情防控攻坚战。1949年,察北发生鼠疫,中央高度重视。10月27日,政务院召开紧急防疫会议,对察北鼠疫防控作了系列部署:迅速成立中央防疫委员会,严密封锁交通,赶调药品和医卫人员,赶制宣传品。随后,各地特别是疫区、检疫区严格落实各项决定,以防鼠疫扩散。疫区、检疫区内各县、区、村组织防疫委员会,村街每10家组成一个防疫小组,负责随时监察和报告小组人员的健康状况;疫区、检疫区与人口密集区间进行交通道路封锁,并设立防疫站、隔离所和隔离医院,随时隔离和收治病人,并为未被传染人员注射疫苗;加大宣传力度,动员群众捕鼠灭蚤,切断传染源。通过严密防控,至12月1日,察北疫情基本解除。党和政府打赢了新中国成立后第一场疫情防控攻坚战,在最短时间内最大限度地保障了察北人民的生命安全和身体健康,充分展现了应对突发事件的卓越能力和较高的社会治理水平。20世纪50年代,血吸虫病在南方12省市广泛流行,受感染者超过1亿人,患病人数有1000多万。一些地方病情之严重震惊全国。如1950年春季,江苏省高邮县上滩的5250余人中,“一次急性感染就有4019人,先后死去1335人,死绝45户,遗弃孤儿91人”,“造成运河西堤陈尸18里的惨状”。[18]186面对肆虐了2000多年的血吸虫病,党中央以前无古人的魄力,发出了“一定要消灭血吸虫病”的指示。之后,在党中央和中央政府的直接领导下,成立了血防领导小组,整合血防领导机构;成立了大批专业防治组织,整合医疗卫生力量;成立了血防科研组织,整合血防科研力量;充分发挥宣传机关作用,整合群众血防力量。通过多措并举,联合发力,血防工作取得重要进展,疫情得到了有效控制。1958年6月30日,毛泽东听闻江西余江消灭血吸虫病,竟夜不能寐,创作了《七律二首·送瘟神》以表达喜悦之情。

二是补上“老少边穷”地区卫生防疫事业的“短板”。新中国发展卫生防疫事业的逻辑是人民的逻辑,是为绝大多数人服务的逻辑。“老少边穷”地区疫情形势较其他地区更为严峻,是新中国卫生防疫事业必须补上去的“短板”。1951年8月,第一次全国少数民族卫生工作会议在北京召开,提出要健全少数民族地区的医疗卫生机构,大力培养医疗卫生人才,医疗卫生机构尚未建立起来的地区可暂派机动医疗队。当年12月,中央制定并发布了《全国少数民族卫生工作方案》《少数民族地区疟疾防治工作方案》《少数民族地区性病防治工作方案》等制度性法规,系统指导少数民族地区的疫情防控工作。1950—1951年,仅“西北、西南地区和绥远、内蒙古等省区就派出了40个医疗队”。到1952年,少数民族地区已普遍地建立起县一级卫生医疗机构和组织。[19]7021958年2月4日,卫生部发布《关于加强山区卫生建设的指示》,提出分配卫生资源时“应当重点地照顾到贫瘠山区”,鼓励平原地区的医疗卫生人员去山区支援,“对于危害山区人民最严重的疾病,如疟疾、鼠疫、天花等,要积极进行调查摸底,总结经验”,“制定具体计划,釆取各种有效的措施进行防治”。[20]187,186对口支援和有针对性的政策倾斜,推动了山区卫生防疫事业的发展。

三是注重妇幼等特殊群体的卫生防疫。在旧社会,妇女饱受封建压迫,妇幼健康根本无法得到保障。1950年8月,第一次全国妇幼卫生座谈会在北京召开,决定有步骤有计划地改善妇幼保健工作。随后,全国逐步建立起系统的妇幼保健机构,形成了院、所、站三级妇幼保健网。对于儿童保健则从控制传染病入手,采取积极措施防控天花、霍乱等疫病。1950年10月,中央发布《关于发动秋季种痘运动的指示》等系列文件,决定给全国儿童免费种牛痘。经过世界卫生组织的确认,中国经过10余年的努力,终于于1962年消灭了天花。1955年冬1956年春农业合作化运动进入高潮,全国各地的农村妇女积极投入农业生产,但由于“缺乏经验及缺乏妇女卫生知识,忽视了对妇女社员生理特点的照顾,因而发生流产、早产、子宫脱垂等妇科病,严重危害妇女健康”。同时,“农忙托儿组织因保育人员缺乏卫生知识,因而传染病流行”。如1956年春耕时,浙江省慈溪县五洞闸农业社托儿所的“一部分孩子得了麻疹,并有个别死亡”。[17]520针对这些问题,卫生部发布《关于注意农村妇女少年劳动保护、加强妇幼卫生宣传和做好托儿组织保健工作的通知》,要求各界重视妇幼工作,充分调动妇女联合会、红十字会等组织的力量,发挥保健员、接生员、妇女干部等的作用,减少危害妇幼事件的发生。该通知还制定了简单的妇幼保健制度,要求:托儿所应“尽量选择地面干燥、通风良好及向南的房屋”,应对保育人员和受托儿童进行体检,“凡检查出患有传染病的儿童应暂缓入所……有传染病的保育人员则不应担任保育工作”。[17]520,521这一时期,妇幼保健工作成绩斐然,妇幼感染传染病的状况明显改善,产妇和幼儿的死亡率大幅降低。据统计,1960年1—3月,几种主要传染病的发病率比1959年同时期下降60%—80%,并出现了一批无传染病的县、公社、托儿所、幼儿园等。[21]84事实证明,党和政府大力推动妇女解放和保障儿童权益,取得了显著成效。这是社会文明的巨大进步。

(三)以国家安全为中心开展爱国卫生运动

1950年,朝鲜战争爆发,以美国为首的侵略军在战场上节节败退。为扭转战局,从1952年1月开始,美军猖狂地向中国发动细菌战,连续在朝鲜、中国东北和青岛等地投掷30余种带菌昆虫,还投掷了老鼠、青蛙、死狐狸等多种疫病媒介物。经检疫部门检验,它们带有鼠疫、霍乱、脑膜炎、副伤寒、钩端螺旋体及回归热、斑疹伤寒等多种病原体,[22]1130致使污染区广泛流行之前从未发生过或极为少见的疫病。为维护国家安全和人民利益,1952年3月,中央防疫委员会向全国发布反细菌战的指示,要求全国人民动员起来,开展一场卫生防疫运动。由于它直接关系到国家安全,所以又叫“爱国卫生运动”。无论是在城市还是在农村,无论是工人、农民还是干部,人们普遍投入到清除垃圾、疏通沟渠、改善饮水、处理粪便、灭蚊灭鼠灭蚤灭虱灭臭虫等这一空前的卫生运动中,收效显著。1952年,全国共清除垃圾粪便1.6亿吨,填平污水坑4000余万立方米,修下水道3.3万余千米,新建与改良水井130余万口,捕鼠1.2亿余只,灭蝇灭蚊无数。[23]爱国卫生运动防止了疫病传播,粉碎了帝国主义的细菌战,同时也使人民群众认识到卫生的重要性,使长期以来的不卫生状况有了极大改善。1952年12月21日,中央决定将爱国卫生运动作为我国卫生事业的重要组成部分。这一运动转为了经常性工作。

(四)开创新中国国境卫生检疫事业

防疫事关国家安全,新中国从成立起就十分重视国境卫生检疫工作。早在1949年3月,人民政府就在山东烟台设立了海港检疫所。之后,全国各地的海港检疫所相继成立。随着经济的发展,航空口岸、陆地边境口岸的检疫所也不断建立起来。为规范国境卫生检疫工作,1950年2月,中央召开第一次全国检疫会议,随后又发布《交通检疫暂行办法》《民用航空检疫暂行条例》等文件,国境卫生检疫工作逐步制度化、规范化。1957年12月23日,第一届全国人大常委会第八十八次会议通过《中华人民共和国国境卫生检疫条例》,指出:“为了防止鼠疫、霍乱、黄热病、天花、斑疹伤寒和回归热等传染病由国外传入和由国内传出,在中华人民共和国国境实施卫生检疫”,“海港和机场所在地,以及陆地边境和国界江河的进出口岸,设立国境卫生检疫机关”。[17]775该条例的实施,标志着我国国境卫生检疫工作进入了一个新阶段。1972年,我国恢复了在世界卫生组织的合法席位。根据国际规则并结合具体国情,我国又制定和完善了一批卫生检疫法律法规,奠定了国境卫生检疫工作的法律基础。

新中国成立后,在社会主义革命和建设的滚滚浪潮中,党整合资源防控疫情的举措具有新的特点。譬如,更多地从执政角度来考虑问题,更着眼于全局,以巩固党的执政基础;立足于社会主义制度,更多地关注弱势群体和“老少边穷”地区;植根于国家力量,政策推进更具有权威性和有效性。就方法和途径而言,这一时期的疫情防控工作,将运动式动员和制度式动员有机结合起来,既继承了局部执政时期运动式动员的特点(譬如爱国卫生运动),又体现了规范化制度化的特征,形成了内在的良性运转机制。就成效而言,这一时期的疫情防控事业,在机构体系、体制机制、防控方法和手段以及国际国内检疫等方面都具有开创性和奠基性发展,为改革开放和社会主义现代化建设新时期卫生防疫事业的进一步发展积累了宝贵经验。

三、改革开放和社会主义现代化建设新时期疫情防控工作的变革

进入改革开放和社会主义现代化建设新时期后,我国经济快速发展,社会急遽变迁,人民群众的需求层次和需求结构都发生了深刻变化。在社会动员和资源整合方面,群众的参与程度和表达需求的自主性明显增强。党领导的卫生防疫工作如何更精准地对接人民群众的需求,如何更及时地把握舆情以回应人民群众的关切,如何更好地适应现代社会疫情防控新特征,是这一时期主要面对的问题。

然而,刚从十年“文革”中走过来的中国卫生防疫事业,面临着卫生防疫机构被破坏,经费不足、装备陈旧落后,医疗技术人员少、观念陈旧、素质差等问题,这与经济社会发展的要求和人民群众的需求是不相适应的。为此,党在恢复卫生防疫机构网络的同时,根据新时期疫情的新特点,改革和创新体制机制,将制度改革创新和群防群治相结合,不断提升疫情防控能力。

(一)恢复、发展和改革防疫机构

改革开放之初,党着重从机构、技术、队伍等方面恢复和发展防疫工作,强调加强基层防疫力量,“有计划、有步骤地把县(区)级卫生防疫站装备起来,把各专业的技术力量充实起来,使其在原有技术力量及装备的基础上提高一步”。[24]221979年,卫生部颁布《全国卫生防疫站工作条例》,以法律的形式明确卫生防疫站的性质、任务。省、市、县各级卫生防疫站建设稳步推进。至1987年,“全国县级以上的卫生防疫站已发展到3410个,专业防治所、站1556个,国境卫生检疫机构123个,共有各类卫生技术人员15万多人,基本上形成一个较为完整的卫生防病网络”。[24]21这一卫生防疫网络由1983年成立的中国预防医学中心领导,上下联动,有机统一。20世纪90年代末,原有的防疫机构及管理体系与经济社会发展要求愈加不相适应,迫切需要改革。1997年中央颁布《关于卫生改革与发展的决定》,标志着中国卫生体制改革正式启动。2001年,卫生部颁发《关于疾病预防控制体制改革的指导意见》,标志着卫生体制改革正式进入疫病防控领域。该意见要求对各级防疫机构的架构和职能进行重新调整,将各级防疫机构原有的卫生执法、监督功能划出,又将其他机构的疫病防控、卫生服务等职能划入,将原来的卫生防疫站更名为疾病预防控制中心。新成立的疾病预防控制中心兼具防疫和控制慢性病双重功能,功能上有了拓展,也更加科学化。2002年1月23日,中国疾病预防控制中心正式成立,它与省、市、县三级疾病预防控制中心,形成四级联动的全国疾病预防控制网络。

(二)疫情防控法制化建设

这一时期,各项卫生防疫制度不断完善,并走上法制化轨道。一是推行计划免疫和预防接种制度。改革开放前,在防疫相关制度文件中,经常有“秋季种痘运动”等词句,说明当时的免疫工作大多是以运动方式推行的。1982年,以《全国计划免疫工作条例》的出台为标志,我国开始实行制度化的计划免疫。条例规定:“中华人民共和国居民均应按规定接受预防接种。”[25]56031984年10月12日,卫生部、教育部和全国妇联下发《关于试行预防接种证制度的通知》,要求各级医疗部门对预防接种人员下发接种证。儿童入托、入学前“无证或未按规定接种者,必须进行补种,否则不予接收”。在该通知下发前出生的儿童,“应补办预防接种证”。[24]59预防接种证制度的实施,使计划免疫更具可操作性,效果十分明显。“全国急性传染病总发病率‘七五’期间比‘六五’期间下降20%。‘八五’期间比‘七五’期间下降15%。”[25]5492二是颁布传染病防治法。1989年,第七届全国人大常委会第六次会议通过了《中华人民共和国传染病防治法》,这是我国颁布的第一部传染病防治法,具有里程碑意义,其重要条款沿用至今。该法对疫情预防、疫情的报告和公布、疫情控制等进行了明确规定:任何人发现传染病病人或者疑似传染病病人时,都应当及时向附近的医疗保健机构或者卫生防疫机构报告;防疫机构发现传染病流行或接到疫情报告,应立即向当地行政部门报告;执行不力者,必须承担法律责任。为推动法律实施,卫生部又于1991年底发布《中华人民共和国传染病防治法实施办法》。该办法充分体现了防疫的强制性、行政性和法治性,凸显了中国防疫制度的特色。三是修订国境卫生检疫法。如前所述,早在1957年,我国就公布实施了《中华人民共和国国境卫生检疫条例》。改革开放后,随着对外开放不断拓展,对外贸易规模不断扩大,国境卫生检疫工作的重要性日益凸显,工作任务也日益加重。为适应新时期国境卫生检疫的需要,进一步把好疫情防控“国门关”,1986年第六届全国人大常委会第十八次会议通过《中华人民共和国国境卫生检疫法》,对国境检疫、卫生监督、法律责任等进行了明确规定。该法的有效实施,对防止传染病由国外传入或由国内传出,保障人民群众的生命安全和身体健康发挥了巨大作用。

(三)疫情防控信息化建设

2003年“非典”疫情的暴发,倒逼中国防疫机制进行深度变革。在这场疫情中,疾控机构及相关人员经受住了考验,但也暴露出疫情信息报告滞后导致防控不力的问题。针对此问题,2003年11月,卫生部发布《突发公共卫生事件与传染病疫情监测信息报告管理办法》,要求疫情信息报告“坚持依法管理,分级负责,快速准确,安全高效的原则”,“任何单位和个人必须按照规定及时如实报告突发公共卫生事件与传染病疫情信息,不得瞒报、缓报、谎报或者授意他人瞒报、缓报、谎报”。[26]13982004年8月28日,第十届全国人大常委会第十一次会议修订通过了新的《中华人民共和国传染病防治法》。修订内容包括:将“非典”列入法定传染病病种;将预防关口提前,建立传染病监测预警制度,突出全民卫生习惯的培养,强化对传染病早期发现病例的控制、救治;为解决疫情报告不及时、信息渠道不畅通、掌握疫情信息的主管部门和单位沟通不充分等问题,建立疫情信息定期通报制度。2005年1月,为进一步提高疾病预防控制和突发公共卫生事件应急处置能力,卫生部发布《关于疾病预防控制体系建设的若干规定》,强调要“建立功能完善、反应迅速、运转协调的突发公共卫生事件应急机制”,“健全覆盖城乡、灵敏高效、快速畅通的疫情信息网络”。[26]1375“非典”疫情期间及“非典”疫情结束后的相当一段时间内,党和政府对这场疫情进行了深度审视,着力查漏缺、补短板。其后颁布的一系列关于卫生防疫的制度性文件中,涉及最多的就是疫情监测、报告、预警问题与各部门、各环节间的沟通协调问题。在当代社会,能否打赢一场疫情防控阻击战,很大程度上取决于防疫机制是否“反应迅速、运转协调”,信息网络是否“灵敏高效、快速畅通”。疫情防控信息化建设,是“非典”疫情之后卫生防疫制度深度变革的基本方向。

(四)立体化疫情防控体系建设

疫情防控绝不是某一部门、某一单位能独立完成的工作。它涉及社会各个层面,任何一个层面出现问题,都将影响疫情防控的整体效果。因此,推进立体化疫情防控体系建设十分必要。这不仅要求疫情防控相关机构、组织、制度具有系统性和连续性,而且要求各机构、组织、制度具有协调性。《关于疾病预防控制体系建设的若干规定》强调,疾病预防控制体系建设要遵循“统筹规划、整合资源,明确职责、提高效能,城乡兼顾、健全体系”的原则,坚持基础设施建设与完善运行管理机制相结合,机构建设和队伍建设相结合,经费保障和加强领导相结合。[26]1375-1376该规定还明确了中国的疾控体系为“4+1”疾控体系,即国家级、省级、设区的市级、县级+乡(镇)卫生院或城市社区卫生中心。

四、中国特色社会主义进入新时代以来疫情防控工作的创新性发展

党的十八大以来,党中央高度重视疫情防控工作。党和政府从体制机制、法律、科技、群防群控等各个方面,全方位、全周期地加强疫情防控体系建设,不断提升新时代疫情防控水平。

(一)不断推进疫情防控体系和防控能力现代化

党的十八大以来,党中央多次强调推进疫情防控体系现代化建设,要求加快补齐疫情防控体系的短板、弱项。2020年5月24日,习近平在参加十三届全国人大三次会议湖北代表团审议时强调,“要坚持整体谋划、系统重塑、全面提升”,要“改革疾病预防控制体系”,“健全重大疫情救治体系”,“着力从体制机制层面理顺关系、强化责任”。2020年6月2日,习近平在专家学者座谈会上指出,要“构建起强大的公共卫生体系,健全预警响应机制”。[27]2020年9月8日,习近平在全国抗击新冠肺炎疫情表彰大会上讲话指出,抗疫斗争是对国家治理体系和治理能力的一次集中检验,要“加快补齐治理体系的短板弱项”,“抓紧补短板、堵漏洞、强弱项,加快完善各方面体制机制”;“要构筑强大的公共卫生体系,完善疾病预防控制体系,建设平战结合的重大疫情防控救治体系,强化公共卫生法治保障和科技支撑,提升应急物资储备和保障能力,夯实联防联控、群防群控的基层基础”;“要完善城市治理体系和城乡基层治理体系,树立全周期的城市健康管理理念,增强社会治理总体效能”;“要重视生物安全风险,提升国家生物安全防御能力”。[28]

在现代国家,疫情防控的主体不仅是政府机关,而且包括社会组织、人民群众,各主体上下联动,多方互动,群防群治。党的十八大以来,党中央高度重视依靠群众,通过走群众路线来进行卫生防疫。爱国卫生工作是一种具有中国特色的卫生工作方式,是我国创造的成功经验。2014年,国务院发布《关于进一步加强新时期爱国卫生工作的意见》,强调“把爱国卫生工作深入持久地开展下去”,而且要在传承中创新,不断“改革创新动员群众的方式方法”,如通过政府转移职能和购买服务等方式,鼓励和吸引社会力量参与环境整治、改水改厕、病媒生物预防控制、健康教育等工作;动员单位、社会组织和个人通过捐赠、创办服务机构、提供志愿服务、参加义务劳动等方式,参与爱国卫生公益活动。[29]

(二)不断提高疫情防控法治化水平

习近平强调,“疫情防控越是到最吃劲的时候,越要坚持依法防控”。[30]依法防控,必须要有法可依。2020年2月5日,中央全面依法治国委员会第三次会议审议通过了《中央全面依法治国委员会关于依法防控新型冠状病毒感染肺炎疫情、切实保障人民群众生命健康安全的意见》,强调“要完善疫情防控相关立法,加强配套制度建设,完善处罚程序,强化公共安全保障,构建系统完备、科学规范、运行有效的疫情防控法律体系”。[30]10月2日,国家卫健委发布《传染病防治法》修订征求意见稿,明确提出甲乙丙三类传染病的特征,在乙类传染病中新增人感染H7N9禽流感和新型冠状病毒两种。该意见稿强调坚持政府主导、依法防控、科学防控、联防联控、群防群控的防控原则,进一步完善疫情监测制度、疫情预警制度和疫情报告制度,重构疫情信息公布制度,完善防控措施,健全传染病救治网络建设,明确传染病救治相关费用支付承担规则,建立应急物资、能力储备制度,并加大对相关违法行为的处罚力度。

依法防控,还必须将有法可依和有法必依、执法必严、违法必究结合起来。中央全面依法治国委员会第三次会议强调,要严格执行疫情防控和应急处置法律法规,加大对危害疫情防控行为执法司法力度;严格执行传染病防治法及其实施条例、野生动物保护法、动物防疫法、突发公共卫生事件应急条例等法律法规;加强治安管理、市场监管等执法工作;依法规范捐赠、受赠行为;依法做好疫情报告和发布工作;加强对相关案件审理工作的指导,及时处理,定分止争;加强疫情防控法治宣传和法律服务;等等。[30]

(三)不断提高疫情防控科学化水平

首先,将传统防控方式和现代科技支撑相结合。2020年新冠肺炎疫情暴发后,国家加强治疗药品和治疗方法的研究,在没有特效药的情况下,采用中西医结合的方法,筛选出临床有效的“三药三方”。后来的方舱医院抢建、疫苗研发、核酸检测、大数据追踪和健康码识别等,都打上了现代科技的烙印,极大地提升了疫情防控能力。其次,将常态化精准防控与局部应急处置相结合。一方面,抓好常态化疫情防控工作,全面落实戴口罩、勤洗手、不聚集、不扎堆等防控要求,严格执行查验“双码”、测量体温等日常防控举措。同时,对于疫情防控重点区域,科学划定封闭区、管控区、防范区,实行分区分级、分类分时、有差别的圈层管理,精准精细做好社会面管控。最后,将疫情防控和经济社会发展相统筹。习近平指出,“我国成为疫情发生以来第一个恢复增长的主要经济体,在疫情防控和经济恢复上都走在世界前列,显示了中国的强大修复能力和旺盛生机活力”。[28]这一成绩的取得,归因于党中央及时作出“统筹疫情防控和经济社会发展的重大决策”,归因于党中央始终坚持协调推进疫情防控和经济发展。在抓好疫情防控的同时,党中央推动落实分区分级精准复工复产,分批分次复学复课,最大限度地保障人民生产生活,并制定一系列纾困惠企政策,出台多项强化就业优先、促进投资消费、稳定外贸外资、稳定产业链供应链等措施,促进各行各业有序恢复。

(四)不断推进疫情防控全球化合作

2020年新冠肺炎疫情暴发后,我国在自身疫情防控面临巨大压力的情况下,尽己所能为国际社会提供援助,向32个国家派出34支医疗专家组,向150个国家和4个国际组织提供283批抗疫援助,向200多个国家和地区提供和出口防疫物资。从3月15日至9月6日,我国总计出口口罩1515亿只、防护服14亿件、护目镜2.3亿个、呼吸机20.9万台、检测试剂盒4.7亿人份、红外测温仪8014万件,有力支持了全球疫情防控,挽救了全球无数人的生命。我国在疫情防控工作中彰显大国责任和担当,用行动展现了构建人类卫生健康共同体和构建人类命运共同体的真诚愿望。

党的十八大以来,我国的疫情防控工作取得明显进展。就制度方面来说,其规范化、系统化、法治化前所未有。就行政效能来说,各部门、各机构的组织性、协调性明显增强,特别是接收、处理疫情信息的效能明显提高。就参与主体来说,群防群控成为大趋势。现代社会生活节奏快、人员流动快,疫情传播亦快,政府、社会组织、人民群众之间的互动愈发密切。政府应信赖、依靠群众,对群众进行全面深入动员;而群众亦应信任政府,自觉在党和政府的领导下统一思想和行动,群策群力。唯此,才能构筑起一道道抗疫防疫的“坚固长城”。就信息舆论来说,在网络时代,信息传播主体趋向多元化,信息传播的随意性增强,这对党和政府的舆情引导与应对能力提出了更高要求。在这方面,党和政府交出了让人民满意的答卷。

五、百年来中国共产党防控疫情的基本经验

“历史不会重演,但总会惊人地相似。”纵观中国共产党抗疫防疫的百年历程,每一次疫情,都是一次大考;每一次抗疫防疫,都是一次应考。有些理念,延续至今;有些方法,百年有效;有些举措,始终如一。点点滴滴的积累,方方面面的探索与进步,汇成了百年来中国共产党防控疫情的基本经验。

(一)始终坚持党的集中统一领导

“事在四方,要在中央。”党的领导是疫情防控工作的“定海神针”。传染病疫情是危害极大的社会危机。想要有效应对疫情,就必须具备雄厚的综合实力和强大的动员能力。在各次疫情防控中,从党中央到基层党组织,都充分发挥组织动员力;从党的领袖到普通党员,都充分发挥模范引领力。实践证明,面对疫情,必须坚持党的集中统一领导,必须发挥党总揽全局、协调各方的领导核心作用,才能动员人民群众万众一心、众志成城,打赢疫情防控攻坚战。同时,党也在一次次疫情防控大考中,不断提高抵御重大风险、应对重大危机的能力,不断增强自身的领导能力。

(二)始终践行为人民服务的根本宗旨

中国共产党是全心全意为人民服务的政党,中国政府是人民的政府。在残酷的疫情面前,党始终把保障人民群众的生命安全和身体健康放在第一位。革命战争年代,国共两党在对待疫病的态度上形成了鲜明对比。国民党军“最辣毒的手段,就是他们打不赢红军,临走时将许多死尸”故意“抛置或埋葬在工农群众的住宅里”,“企图制造瘟疫”。[1]36面对敌人的阴谋,共产党的态度始终如一:“我们必须认识:加紧注意卫生,防止疾病的传染,保护苏区内每一个工农劳苦群众的健康。”[1]67新中国成立后,党和政府采用多种手段,消灭天花、防治麻风、治理血吸虫病。血吸虫病肆虐之时,毛泽东一句“万户萧疏鬼唱歌”的千古绝叹,充分体现了共产党人关心人民疾苦,以人民为中心的基本立场。在2003年抗击“非典”疫情期间和2020年抗击新冠肺炎疫情期间,无数党员干部身先士卒,顽强拼搏,甚至不惜牺牲自己的生命。他们身上体现出来的崇高精神,是党的内在基因和优良传统。

(三)始终致力于组织的整体性和制度的协调性

组织的整体性,是指组织由诸多子系统组成,各子系统之间密切配合,相互依存,形成一个完整的统一体。制度的协调性,是指各部门制定的成文制度之间,前后一致、相互补充,形成严密的制度体系,而不是相互重叠、交叉甚至矛盾。防疫工作是一项繁重、复杂的工程,需要各级组织密切配合,有效联动,也需要系统化的制度文件提供指导和进行保障。在防控疫情的百年历程中,党始终着力加强疫情防控组织体系建设,推动疫情防控相关立法。在组织的整体性方面,党除了构建和发展卫生防疫机构体系、充分发挥党员干部作用外,还特别注重整合社会组织的力量,充分发挥行业组织、群团组织和专业人才的作用。在制度的协调性方面,从中央苏区颁布的《卫生防疫问题议决案》《暂定传染病预防条例》,到陕甘宁边区发布的《陕甘宁边区兽疫防治暂行办法》《预防管理传染病条例》,再到新中国成立后颁布的《中华人民共和国传染病防治法》等系列文件,可以明显看出防疫立法的沿续性和发展性。百年来,党根据经济社会发展要求和人民群众现实需求,不断废除一些法律法规,新修订一些法律法规,并新制定一些法律法规,主要目的就在于提高制度的协调性和系统性。党和政府运用法治思维和法治方式开展疫情防控工作,推动群众在疫情防控中更具法治意识,自觉遵纪守法。

(四)始终坚持科学有效的路线方法

纵观党的百年抗疫史,我们深刻认识到党的总体路线方法是正确的,且长期有效。一是实事求是的思想路线。对于疫情,必须深入调研,把握实情,如实报告,及时预警。任何脱离实际的主观主义、官僚主义、形式主义的言行都将导致事态恶化,任何虚报、瞒报的做法都会严重阻碍疫情防控工作的顺利开展。二是相信群众、依靠群众的群众路线。群众路线是党的生命线和根本工作路线,贯穿于党的一切工作中。毛泽东指出,人民群众是真正的英雄。百年来,始终有冒着生命危险深入一线救治病人的医生,有拿出积蓄捐款捐物的善人,有不远万里回国参与抗疫的华侨华人,有加班加点进行疫苗攻关、药物研发的科学家,更有一声令下后自愿隔离、严守疫情防控守则的广大人民……他们才是疫情防控的真正力量之源。三是“集中力量办大事”的动员策略。在革命战争年代,党就注重动员非疫区人民支援疫区,为疫区人民捐钱捐物。新中国成立后,党充分发挥“集中力量办大事”的制度优势,积极号召“一方有难、八方支援”,坚决把救治资源和防护资源集中到抗疫一线,一次又一次地打赢了疫情防控攻坚战。

历史的灾难总以历史的进步作为补偿;历史经验不仅为后人提供借鉴,更帮助后人树立宝贵的信

心。任何一场疫情都将成为过去,而接下来则应是对社会事业的诸多反思。“衡量一个国家和地区是否实现了现代化,是以这个国家和地区社会事业的全面发展为综合评价指数。”[31]疫情防控是检验和促升我国国家治理体系和治理能力现代化水平的“大考”和“大课”。在推进国家治理体系和治理能力现代化背景下,必须注重社会事业的全面发展。在现代高技术、高风险社会,必须把制度优势转化为治理效能,建立能够有效和高效应对突发性危机事件的体制机制,提高应对突发重大公共卫生事件的能力水平。在更注重人的生命价值和健康需求的现代社会,必须建立更科学、更健全、更体现人性关怀的医疗卫生保障体系。这两者将是未来一段时间内我们要面对和解决的两大历史性课题。