光复初期中共台湾地下党的成立*

宋帮强

(集美大学马克思主义学院,福建厦门,361021)

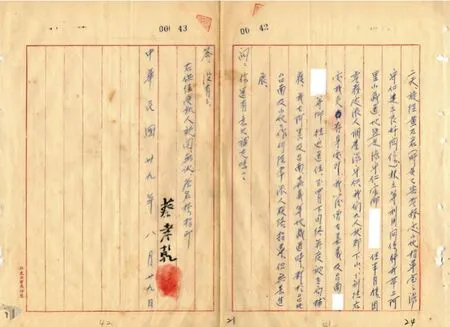

蔡孝乾讯问笔录(部分)

1945年8月,日本宣布无条件投降后,中共中央马上把对台工作列入工作议程,并进行了相应部署。1946年7月,中共地下党组织“台湾省工作委员会”(以下简称“省工委”)正式成立,并积极开展工作,为解放台湾做准备。关于中共台湾地下党成立,据笔者视野所及,学界仅有何池、徐康等个别学者对中共台湾地下党成立做过一般史实性描述,[1]但由于他们对台共的一手史料掌握较少,故研究不够深入和全面。本文拟运用《蔡孝乾档》等新挖掘的台湾档案史料和当事人的回忆录,对中共台湾地下党的成立做系统阐述。

一、 中共中央决定在台建立中共地下党组织

1945年日本战败投降后,国民党军队由美军运送到台湾开始全面接收工作。面对此一重大转折,中共中央立即向台湾派遣了大批领导干部,决定成立中共台湾地下党,以便领导台湾同胞推翻国民党反动统治,解放台湾人民。当时,在延安革命队伍中,蔡孝乾是唯一经过长征考验的台籍领导干部。1945年8月,周恩来代表党中央在延安向蔡孝乾下达了由蔡负责筹建中共台湾地下党组织的指示。台湾地区的档案机构保存的《蔡孝乾档》清楚记录了这一史实,现摘录如下:

日本投降后,中共中央决定派蔡到台湾建立工作,由周恩来召去谈话。因当时缺乏干部,指示到华中局调遣一批干部入台,具体工作也由华中局指示。对于建立组织原则,还是依照精干隐蔽的政策,深入调查研究,与群众取得联系,以取得自己的立足。[2]

1945年9月,蔡孝乾按照中共中央指示从延安出发,12月初到达中共中央华中分局所在地江苏淮安,与华中分局常委、华中军区司令员张鼎丞,组织部长曾山以及常委刘晓等见面,并请调台籍、闽粤籍干部赴台工作。[3]在华中分局积极帮助和协调下,蔡孝乾先后征调了张志忠、林英杰、林昆、洪幼樵和许敏兰夫妇、庄五洲、崔志信等人作为省工委建党骨干,准备赴台从事革命工作。据当事人洪幼樵自述:“1946年2月中旬,……曾山要我到台湾工作,并介绍我和老蔡(即蔡孝乾)见面,老蔡告诉我:他负责组织台湾省工委,省委除我外,尚有苏中地委介绍的张某(张系苏北新四军某团政委,后未来台),尚有老蔡自北方带来的老张(即张志忠)及林英杰(原盐阜地委工作团团员)等干部。”[4]同年2月下旬,蔡孝乾等人分批自淮安出发赴沪。[5]在省工委筹建阶段,上海的党组织安排上海台湾同乡会会长、中共台籍党员李伟光秘密接洽即将返台负责筹建地下党组织的张志忠、蔡孝乾等人。[6]据李伟光回忆:“张志忠同志带蔡乾(蔡孝乾的简称)的密函到四明里医院来看我,从此以后我和台湾地下党建立关系。随后蔡乾也到(上海),又介绍张执一同志和我联系,以后都由张执一同志领导。”[7]1947年中共中央上海局成立后,李伟光便在以张执一为书记的上海局文化工商统战委员会领导下开展台湾工作,上海台湾同乡会成为中共中央上海局与省工委秘密联络站。

1946年4月,蔡孝乾命令省工委第一批赴台干部张志忠、洪幼樵、许敏兰和林英杰等人先行返台。他们从上海搭船进入基隆后,首先是寻找合法职业作为掩护,谋取立足处所,随后在台湾各地开展革命活动。张志忠不仅联络曾是台湾义勇队里的中共党员张英和王正南等人,[8]而且还积极暗访日本殖民统治台湾时期的旧台共、文协、农组革命同志,为建立省工委地下党组织做准备。当时蔡孝乾因奉上级命令等候参加“国大”,所以暂缓来台。[9]1946年2月1日,中共中央向各中央局等单位发出了《关于目前形势与任务的指示》,认为和平建国有希望,要求他们为“召开立宪国民大会”而奋斗。[10]2月21日,中共中央又发出《关于国大代表选举问题的指示》,要求加紧选举“国大”代表工作以赶上“五五”国大召开时间。[11]然而,1946年6月底,国民党军向中共领导下的中原解放区发动进攻,国共内战全面爆发。这时中共中央不再对召开“国大”抱有任何幻想,因此,蔡孝乾在上级的指示下,于7月离沪赴台从事革命工作。

二、 旧台共干部为中共在台建立地方党组织做准备工作

台湾光复之前,被捕的台共成员除了坚决不“转向”的翁泽生、洪朝宗、赵港、张茂良、刘缵周等人已被日本人折磨致死外,其他人都陆续或是“刑期”已满获释,或是患重病保外就医。1945年抗战胜利后,以谢雪红为首的旧台共成员在光复后仍积极开展革命活动。由于长期与在大陆的中共党组织失去联系,他们已无法知晓党在新时期的路线、方针和政策,只能尝试性摸索着做一些开展革命的准备工作。

(一)成立“台湾人民协会”

1945年台湾光复后,一般台湾民众陷入盲目乐观之中。为了更好地迎接国民党接收、建设台湾,“有些人即开始学国语、汉文了,以为这对将来有好处,能找到工作,为国家效劳……”[12]在此氛围里,谢雪红却对即将到来的国民党政府保持高度警惕。1945年8月25日,她与谢富、林兑、李乔松等人秘密集会,不仅商讨台湾革命运动方针、方式等问题,还发表了《告台湾青年书》,郑重声明:台湾光复后,如果台湾同胞得不到政治上的民主,他们将还要同国民党进行斗争。[13]同年9月初,谢雪红召集林良才、廖瑞发、杨克煌、谢富、杨来传等旧台共干部在台中开会,商量如何开展群众运动。大家一致认为:“中国共产党还未到台湾来,我们不了解党的群众方针和建党方针,但我们要把群众组织起来,继续争取群众,以便今后开展斗争……开始酝酿组织一个群众团体。”[14]经过一个多月的精心筹备,10月5日,谢雪红等旧台共干部在台中正式成立“台湾人民协会”,以团结台湾各阶层人民,争取实现民主政治。[15]人民协会不仅发行该会机关报《人民公报》,对一般群众进行政治启蒙,而且还从事救济日据时期被日本以间谍罪逮捕的外省人,调解一般人民的纠纷。由于该协会为大家排忧解难,因而广受欢迎,迅速发展成为全省性的人民民主统一战线组织。

人民协会鲜明的社会主义政治立场,受到了国民党台湾地方政府的注意。1945年11月,陈仪(时任台湾省行政长官)颁布《人民团体组织临时办法》,勒令战后成立的所有民间团体必须解散或按照国民党的一套办法进行“重新登记”。虽然“台湾人民协会”也向国民党当局申请重新登记,但国民党认为人民协会不利于它的统治,因此,1946年1月10日,人民协会被国民党当局强迫解散。然而,谢雪红仍然秘密地维持这个组织的活动,在台中市扩大其政治影响力。后来原人民协会干部杨克煌、王天强、林兑、谢富、李乔松等人均成为中共台湾地下党的骨干。

(二)筹钱接办“建国职业中学”

建国职业中学原本是一所日本人经营的私立学校,该校教学生加工一些漆器等小家具,是一种三年制的学徒式学校,每一学级只有一个班级。日本投降时,日本人把该校的设备、家具全送给沙鹿火车站站长苏天乞。然而,苏天乞不愿意接办该校,把学校的设备陆续出卖,准备关闭学校。剩下的两个班的学生因担心学业半途而废,教员则担心失业找不到工作,因而反对学校关闭。[16]谢雪红得知这个情况后,立即找到林西陆等人筹钱向苏天乞买下学校的设备,并成立经营基金,继续把学校办下去。谢雪红接办建国职业中学后,不仅成立学校董事会,选林西陆为董事长,而且亲任该校校长,杨克煌任教务主任。建国职业中学实际由杨克煌负责管理。他不仅教学生职业技能,而且还对学生进行革命教育。[17]事后谢雪红对周明说:“办学校无利可图,目的在于培养自己所需人才,即使亏损亦在所不惜。”[18]后来因谢雪红领导的“二七部队”(以纪念2月27日缉烟血案而命名的革命队伍)重要干部均任职于该校,该校被国民党当局认定为共产党的大本营,终遭封锁废校。

(三)成立“中共台湾省委员会筹备会”

人民协会被解散后,旧台共仍未放弃革命工作。1946年1月,谢雪红、杨克煌、王天强、廖瑞发、林良才、谢富等人在原人民协会的地址秘密开会。会上大家讨论后决定:由于我们对中共中央在台湾的建党方针及组织形式均不了解,决定成立“中国共产党台湾省委员会筹备会”(以下简称“筹备会”);全体出席者分别去吸收筹备会成员;筹备会的任务是为中国共产党在台湾的建党打下一个基础;不成立领导机构,指定谢雪红与中共中央方面和各成员联系;如有必要,可加入国民党以作掩护。[19]“筹备会”实际为在台建立地方党组织打下了基础。

三、 省工委在台湾正式成立

1946年4月,张志忠返台后不久,即与谢雪红取得联系。根据上级党组织的指示,6月17日,省工委和“筹备会”在台北举行联席会议。出席者中代表省工委的仅张志忠一人,代表筹备会的有杨克煌、杨来传、廖瑞发、林良才四人,谢雪红因目标大而不便出席。经省工委提议,大会决定:筹备会实时解散,其组织和成员均接受台工委的领导;筹备会成员今后不再发生组织上的联系,但在移交期为了移交工作暂可以联系;筹备会成员基本上均接受为中共党员,由台工委分别接受之。[20]联席会议后,张志忠先后吸收杨克煌、王天强、廖瑞发、林良才等人入党。[21]此后,旧台共各项政治活动就在张志忠领导下开展。

1946年7月,蔡孝乾返回台湾,正式成立中共台湾省工作委员会,并担任书记;张志忠担任委员兼武装工作部部长,负责领导新竹、海山、桃园等地区的工作(后交由陈福星领导);洪幼樵担任委员兼宣传部长,负责领导南投、台中等地区的工作(后交由张伯哲领导)。1948年香港会议结束后,上级组织又派陈泽民赴台,担任副书记兼组织部长,负责领导高雄、屏东、台南等地区的工作。[22]林英杰为中共台工委机关报《光明报》主编。[23]

四、 省工委在台采取的基本策略和主要任务

(一)中共中央对台湾革命形势的分析

中共中央认为台湾革命是中国革命的一个组成部分,亦即新民主主义革命的一环,但另一方面认为台湾经日本50年的殖民统治,与祖国大陆隔绝,使其客观情况不同于祖国大陆。因此,中共中央强调:为在台湾开展革命工作,必须认清“台湾革命与中国革命的一致性与区别性”,要“从中国革命实际出发,考虑台湾革命问题”,又要“从台湾实际出发考虑台湾具体斗争问题”,使“台湾革命与中国革命相结合”。经中共中央分析,台湾的客观情况具有如下特点:

台湾人民是中华民族的一分子,唯与祖国大陆隔绝有50年之久,日本殖民统治台湾虽然没有将台湾同胞同化,但或多或少形成与祖国大陆同胞不同的特性;不过从经济、地理、言语、意识形态而言,它与中华民族仍具有不可分割的共同性。

台湾社会与祖国大陆社会一样,系半殖民地半封建社会,其理由是:日本殖民统治时期为“殖民地半封建社会”,光复后“美帝”取代“日帝”的地位,但“它不是直接统治”;台湾工业虽有相当规模,但系殖民地工业,而并非独立的;台湾的土地,日本殖民统治时期大部分集中于日本殖民者手中,光复后则由“官僚资本”控制,农民缺乏土地,封建剥削仍然严重,其经营方式是分散的、落后的。

台湾城乡关系密切,与祖国大陆的城乡关系不同。例如,台湾的农业生产与工业生产有密切关系,使得台湾的城乡关系形成了相互依赖的密切关系。台湾乡村人民生活不能完全自给,要依靠城市;交通发达,城乡关系在某种程度上已打成一片等。

台湾各阶层人民与国民党政府之间矛盾尖锐,主要表现为:国民党统治台湾“以胜利者姿态出现”,“对台湾人民的榨取,不但侵犯了普通群众的利益而且也侵犯了地主阶级的利益,不但使台湾人民生活日益困苦,也使地主资本家生活水平下降”,造成了台湾各阶层人民与国民党政府的对立;认为国民党政府“贪污腐化,加以无能,使台湾人民不满现实”。[24]

由于日本的殖民统治,台湾的资产阶级与国民党政府基本没有关系;经济上虽然较祖国大陆发达,但政治上却落后;在日本殖民统治时期,虽然出现了此起彼伏的抗日民族斗争,但台湾人民的阶级意识模糊,中共在台湾毫无基础,台湾人民又由于守法意识浓厚,不易发动;各阶层人民强烈要求民主自治等。[25]

(二)省工委在台采取的基本策略

根据对上述台湾客观情况的分析,省工委确定对台工作,在策略路线、工作路线与行动口号,均与祖国大陆有所不同,即:

虽然认为“台湾革命性质”为“新民主主义革命”,其任务为“反蒋、反美、反官僚资本”,但规定“新民主主义革命在台湾具体的表现”,应以“民主自治运动”的面目出现;规定“革命对象”为“祖国大陆的大地主大资产阶级”,以及亲国民党政府的台湾本地少数大地主大资产阶级,而并非一般的台湾大地主大资产阶级,更非台湾一般的中小地主;规定“革命动力”为工农群众、“革命中小资产阶级”、自由资产阶级及“革命知识分子”;根据台湾城乡关系的特点,认为对台工作不能照搬在大陆所采取的“以农村包围城市”革命路线,而应采取“城乡并重”的革命方针;以“反蒋”“反美”“反官僚资本”“反对征兵”“反对运粮出口”“反对国民党中央政府只取不予”“反对出卖台湾人民利益”等为主要行动口号,以此建立“反蒋反美统一战线”和“爱国爱乡民主自治统一战线”。[26]

(三)省工委主要革命任务

1946年7月蔡孝乾回到台湾,开始全面主持省工委的工作,地下党在台正式运作。[27]省工委在台的主要任务如下:一是在海岸、港口、要塞、交通要道等地建立具有战略意义的据点,并加强地下党组织及群众组织的发展。在解放军可能登陆的地方,加强对群众的宣传工作,以便为解放军带路和出售粮食;在重要资源系统和工厂中建立党组织,团结工人,组织“护厂队”,以防止在国民党败退时遭到破坏。二是搜集台湾省内军事及政治情报。因解放军武力攻台主要是海空作战,所以注意搜集国民党海空军基地各方面情报,以及海空军实力与作战计划;调查沿海岸的重要地标,港口的水深、水流速度、潮汐情形、交通情形(注意乡道)、地形及居民情形(尤其注意渔民生活);调查沿海岸防御工事,并附带调查各地驻军团以上番号和重武器配备。三是利用关系策反思想上动摇的国民党军政人员。积极广泛地在海空军中建立工作点,并以此为核心扩大组织,以达到“集体起义,配合进攻”的目的。四是秘密建立台湾地下革命武装。以工农为主体建立“武装小组”及“武工队”;潜伏农村、山区,待机配合解放军作战;越村越乡,建立梅花形的小根据地,逐渐由点到面;收容国民党逃兵及中下级军官和退休军警等,作为武工队干部;配合高山族工作,在山地建立革命武装基地;储藏枪械弹药及策反军警,伺机武装暴动。五是对台湾同胞作秘密政治宣传。其具体做法:出版地下报刊书籍(如《光明报》),并印发传单标语;利用合法报刊,刊载适合群众阅读的“启发性”和革命性的文章;组织各种会社及戏剧团体,伺机进行各种革命宣传等。六是对高山族开展革命工作。积极争取高山族的头目、乡长和村长;争取高山族的知识分子,尤其注意乡公所与合作社的职员、学校的教员、警察所的警员以及乡民代表等;争取在山地工作的平地人,并通过他们争取山地乡政机构。[28]

总之,省工委的成立,不仅使处在水深火热的台湾同胞有了可以信赖的组织者和领导者,而且给台湾的人民解放运动带来了光明和希望。省工委在成立以后积极发展了党组织,领导了台湾的学生运动,进行了反抗国民党反动统治的武装起义等系列革命活动。然而,后期因省工委书记蔡孝乾、宣传部长洪幼樵等被捕变节,导致省工委党组织遭到严重破坏,大批地下党员被捕,省工委所开展的革命工作最终以失败而告终。