对已购品牌的危机反应:不同品牌危机类型对消费者购后行为的差异化影响研究

韩 召,杜 刚,熊爱华

(1.华东师范大学 经济与管理学部,上海 200062;2.山东财经大学 工商管理学院, 山东 济南 250014)

一、引 言

品牌危机一直是理论研究和社会关注的热点话题,特别是在数字传播时代,品牌危机事件会在自媒体平台发酵并被不断放大,对品牌商甚至整个行业都带来巨大的负面影响(王新刚等,2018)[1]。例如新疆棉事件发生后,在自媒体平台掀起一股“抵制禁用新疆棉品牌、支持使用新疆棉品牌”的热潮,然而有趣的是,一些消费者会在二手平台将已购买的相关品牌产品进行售卖,并表示不再继续购买;而也有一些消费者依然会默默地进行相关品牌产品购买,这也间接导致在2021年“618”大促期间耐克仍然以7.03亿元销售额排在运动服饰销售排行榜的第一位。上述两种现象的消费者都曾经购买过该品牌,而在品牌发生危机后,却又表现出截然不同的购后行为。

消费者购后行为是消费者对产品(或服务)进行使用(或体验)后,根据满意程度而采取的进一步行动(Westbrook和Oliver,1991)[2],是消费者对产品使用感知的直接体现。消费者购后行为可分为社会行为和经济行为(Ho和Wang,2015)[3],社会行为主要指消费者对产品的认知反应,如口碑传播等(Paley等,2019)[4];经济行为主要指消费者后续的财务行为反应,如重复购买行为等(Jeon等,2021)[5]。因此在购买产品并对其进行使用评估后,消费者可能做出重复购买或口碑传播等不同类型的购后行为(Butkouskaya等,2021)[6],本文也将重复购买(重购)和口碑传播作为消费者不同类型的购后行为进行差异化研究。在品牌危机发生后,消费者可能会重复购买和进行口碑传播,也可能会重复购买但不会进行口碑传播或者不重复购买也不进行口碑传播等,对于品牌危机事件表现出不同的购后行为反应。品牌危机分为能力相关型品牌危机和道德相关型品牌危机(Dutta和Pullig,2011;Votola和Unnava,2006)[7-8],消费者对危机事件的反应会受到品牌危机类型的影响,不同品牌危机类型下消费者会发生怎样的购后行为目前不得而知。因此探讨品牌危机类型对两种消费者购后行为的差异影响以及内在作用机理和边界条件显得尤为关键。

已购品牌发生危机事件,消费者必然会对是否继续购买以及是否分享自我经验帮助解释品牌危机产生犹豫和顾虑,引发矛盾态度,矛盾态度会如何影响危机事件下的消费者购后行为亦需要进行探究。此外,消费者将品牌融入自我概念中形成自我品牌联结非常普遍,以往研究既发现自我品牌联结程度强的消费者会抵制品牌负面信息,缓冲因品牌危机对消费者带来的不利影响(Lisjak等,2012)[9];也发现当消费者遭遇服务失败时,强品牌联结的消费者会比弱品牌联结的消费者表现出更强的品牌回避行为,即自我品牌联结还可能存在抑制效应(Grégoire等,2009)[10]。分析表明抑制效应的出现是基于特定情形,由消费者经历一系列失败(服务失败后恢复也失败)的双重背离引起。在本文情境中不同品牌联结程度的消费者会对不同类型的品牌危机发生反应,虽不涉及双重背离,但自我品牌联结对品牌危机下的消费者购后行为具体存在怎样的影响需要进一步分析验证。最后值得注意的是,伴随着新国货时代的到来,中国消费者愈发认同与选择国产品牌,不再一味追求外国品牌(李倩倩和崔翠翠,2018;郑红娥,2021)[11-12],在消费者偏好逆转的新形势下,消费者面对不同来源国品牌的危机事件会如何反应是一个极具时代价值的研究问题。

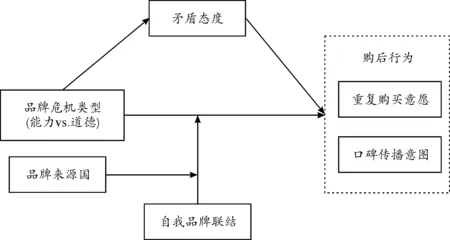

综上所述,本文聚焦于不同类型品牌危机情境下的两种消费者购后行为,首先探析不同品牌危机类型对消费者购后行为的差异影响,并从消费者矛盾态度视角出发,揭示品牌危机类型影响两种消费者购后行为的内在传导机制;其次从消费者品牌关系视角出发,探讨品牌危机类型与消费者自我品牌联结对消费者购后行为的交互效应;最后从品牌客观属性视角出发,探究在新国货时代品牌来源国会如何影响品牌危机类型与消费者自我品牌联结对消费者购后行为的交互效应。本文通过一个虚拟实验对所提出的研究模型进行检验,通过收集消费者实际购后行为数据进行再验证,采用虚实结合的方式提高本文稳健性。研究结论有助于丰富品牌危机相关理论,拓宽品牌危机与消费者行为研究视角,并为品牌商正确认识品牌危机与消费者群体关系提供理论指导。

二、 研究理论与假设

(一) 自我分类理论

自我分类理论(Self-Categorization Theory,SCT)在社会认同理论的基础上发展而来,SCT描述的基本过程是自我分类,SCT认为自我分类是一个积极的、可解释、可判断的过程,反映了动机、期望、知识和现实之间复杂的创造性互动(Trepte和Loy,2017)[13]。SCT提出了三个对自我概念很重要的自我分类层次:自我作为人类的高级类别,自我作为某些社会部落内群体成员的中级类别,自我作为个体的下级类别。因此,人们既是个体,也是社会群体中的成员,人们会同时拥有个人身份和社会身份。根据具体情境,自我身份可以随着时间的推移保持不变,但也可能发生变化(Hornsey,2008)[14]。SCT认为人们可以在不同的抽象水平上进行自我定义与分类,如果人们感知自己与某一群体内成员的差异小于与另一群体成员的差异,那么人们就将倾向于将自己归于这一群体分类(Turner和Reynolds,2011)[15]。在消费情境下亦是如此。当消费者认同他们喜欢的品牌时,消费者与品牌的高联结会让消费者成为该品牌的内群体成员而与其他品牌的社会群体相区分(Totaro和Marinho,2019)[16];而当消费者与品牌关联度较低时,消费者可能不会成为该品牌的内群体成员。此外,消费环境并非一成不变,消费环境是动态、可变、与具体情境相关的。特别是当曾经购买过的品牌发生不同类型的负面危机时,消费者可能会依据具体情境,重新定义自我与品牌的关系或重新寻求最突出的自我分类群体(如社会规范群体)而产生不同的购后行为反应。在此情境下,品牌内群体(自我品牌联结程度高)消费者和外群体(自我品牌联结程度低)消费者的购后行为反应会有何差异?本文将结合不同的品牌危机类型对此进行探讨。

(二) 品牌危机类型与消费者购后行为

以往关于能力相关型品牌危机和道德相关型品牌危机对消费者的影响差异的研究并没有得出统一的结论。有学者认为能力相关型品牌危机比道德相关型品牌危机对消费者的负面影响更大(Lis和Fischer,2020)[17],可能的原因是能力相关型品牌危机会切实影响消费者自身的利益和使用目标,他们会在购买前将风险降至最低而不考虑危机品牌产品;也有学者认为道德相关型品牌危机比能力相关型品牌危机对消费者的负面影响更大且更难修复(Liu等,2018)[18],可能的原因是道德相关型品牌危机让消费者产生更多的消极偏见,在未来购买前会有强烈的抵触情绪。本文认为,在购后品牌危机情境中,消费者已经形成对产品质量以及性能的认知,并更多地相信自己对产品的第一手经验,而不是外界信息。当消费者曾经购买过发生能力相关型品牌危机的产品时,该品牌危机可能影响消费者正常使用,此时消费者自身利益受损,消费者可能会消极对待该品牌;该品牌危机也可能不影响消费者正常使用,则他们很有可能再次购买以及口碑传播其已购产品,即消费者并不会全部否定发生能力相关型品牌危机的产品。但是当消费者曾经购买过发生道德相关型品牌危机的产品时,他们会产生对品牌的消极偏见以及道德愤怒(Antonetti和Maklan,2016)[19],这种影响会涵盖品牌的所有产品,以往的产品使用经验并不会过多地影响消费者对品牌的抵触情绪,消费者购买的不只是品牌产品,也是在为品牌背后的文化和价值观买单,消费者此时主要依靠道德危机信息而非产品使用经验来作为购后行为的决策依据,即使产品质量没问题,消费者也会因为道德原因而否定该品牌产品。因此可以推断,在此消彼长的情况下,消费者面对道德相关型品牌危机比能力相关型品牌危机的购后行为意图更低。综合上述分析,本文提出以下假设:

假设1:相对于能力相关型品牌危机,道德相关型品牌危机会更加显著降低消费者重购意愿和口碑传播意图。

(三) 矛盾态度的中介效应

在消费情境中,因为认知不一致,情感不一致,或认知与情感的冲突,极易引发消费者的矛盾态度(高海霞和张敏,2016)[20]。特别是当曾经购买过的产品发生品牌危机时,消费者必然会对是否继续购买以及是否分享自我经验帮助解释品牌危机产生犹豫和顾虑,引发矛盾态度。消费者的矛盾态度受具体情境性因素影响,对于能力相关型品牌危机,一方面消费者会结合以往的使用经验和外界信息对该品牌产品质量进行再判断;另一方面消费者可能会被外界信息干扰,冲击对产品质量的认知,形成感知不确定性,与危机前使用经验产生认知冲突,从而形成矛盾态度。对于道德相关型品牌危机,虽然消费者不会对品牌产品的质量认知产生冲突,但会激发消费者对品牌的厌恶和蔑视等消极情绪(Liu等,2018)[18],带来强烈的认知与情感冲突,即虽然产品质量没有发生变化,但消费者在情感上排斥该品牌而不想继续使用。并且社会规范内群体成员身份在道德相关型品牌危机时会被激发,产生更多的认知与情感冲突,矛盾态度更剧烈。在能力相关型品牌危机情境下,消费者面对的仅是品牌内群体成员与品牌外群体成员之间的转换问题,矛盾态度相对缓和。

高矛盾态度的消费者对产品负面属性的容忍度较低,低矛盾态度的消费者可能会选择忽略或容忍品牌危机披露的负面信息(Wang等,2022)[21]。因此高矛盾态度的消费者更可能降低他们继续使用产品的意愿以及降低口碑传播意图。综合上述分析,本文提出以下假设:

假设2:相比于能力相关型品牌危机,道德相关型品牌危机会导致更高的矛盾态度,从而产生更低的重购意愿和口碑传播意图。

(四) 自我品牌联结的调节效应

由于品牌危机类型的差异,消费者对品牌危机的感知也会存在差异(Kapoor和Banerjee,2021)[22]。能力相关型品牌危机表明品牌未能达到行业认定的质量标准,传达出品牌专业技能存在缺陷的信号,会影响消费者对品牌产品的质量感知;道德相关型品牌危机表明品牌行为不符合价值观或社会道德水准,传达出品牌文化存在缺陷的信号,会影响消费者对品牌的企业社会责任感知(Liu等,2018)[18]。当品牌发生负面危机,而在这之前消费者曾经购买该品牌产品,具有自我感知体验,因此消费者不会只受外界信息影响,他们可能会综合产品使用信息和外界信息对该品牌进行重新思考。对于能力相关型品牌危机,部分消费者可能会对品牌相关产品质量产生高水平的不确定性,他们会结合以往的使用经验和外界信息进行该品牌产品质量再判断,这一过程可能会使消费者消耗额外的心理能量而产生自我损耗(卫海英等,2015)[23],从而会在一定程度上弱化现实消费者群体的重购和口碑传播意向。对于道德相关型品牌危机,即使产品质量等属性并没有发生改变,也并不会影响消费者正常使用,但会威胁消费者对品牌文化与社会规范一致性的评价(陶红和卫海英,2016)[24],从而将品牌文化置于社会规范的对立面,这会削弱消费者作为社会规范内群体成员对品牌产品的重购和口碑传播动机。

品牌商不能期望所有消费者都作出一致的或非消极的反应,一部分消费者可能会接受品牌危机,一如既往地看待品牌,而另一些消费者可能会因为品牌危机而远离该品牌(Trump,2014)[25]。对品牌危机的关注程度因人而异,消费者的反应存在异质性(Xu等,2021)[26],消费者如何反应不仅与品牌危机类型有关,也会取决于消费者—品牌关系(Jeon和Baeck,2016)[27]。自我品牌联结代表了消费者与品牌的关系强度,具体是指消费者通过品牌形象来构建以及向外界表达自我的程度,消费者通过与品牌的心理联结,将品牌附带的价值与典型形象融入自我概念中(王财玉,2013)[28]。消费者曾经购买发生能力相关型品牌危机的品牌产品,他们可能非常认可该品牌而具有强自我品牌联结,也可能只是进行初次购买品牌产品而存在弱自我品牌联结。对于弱自我品牌联结的消费者而言,他们没有关于品牌产品太多的先验经验,只是有过偶然的购买经历以及少量的产品使用经验,不确定性会使他们更容易接受新的品牌负面信息(Jeon和Baeck,2016)[27],而表现出低水平的重购以及口碑传播。就强自我品牌联结的消费者而言,他们可能因为曾经的产品使用经验和品牌知识以及作为品牌内群体成员而受品牌危机信息的影响较弱(Cheng等,2012)[29],更有可能进行重购和口碑传播。因此本文认为面对能力相关型品牌危机,强自我品牌联结的消费者会比弱自我品牌联结的消费者表现出更高的重购意愿和口碑传播意图。

当发生道德相关型品牌危机时,强自我品牌联结的消费者可能一方面考虑道德危机不影响自己的产品使用情况而且不会对自己带来直接的利益威胁,他们会继续保持品牌内群体成员身份进行重复购买(Huber等,2010)[30],也可能会因为与自身价值观产生冲突而放弃重复购买;另一方面消费者会考虑道德危机会不符合价值观以及社会规范准则,同时作为社会内群体的强自我品牌联结消费者可能会表现出品牌回避行为(Strandvik等,2013)[31],而不再与其他个体分享该品牌。综合而言,受自我分类的影响,强自我品牌联结的消费者具有多个群体身份,他们可能会既表现出重复购买(作为品牌内群体成员),又表现出避免进行口碑传播(作为社会规范内群体成员)的双重对立购后行为。而对于弱自我品牌联结的消费者,他们不属于品牌内群体成员,作为社会规范内群体成员的一部分,他们会显著降低对该品牌的重购意愿和口碑传播意图。综合上述分析,本文提出以下假设:

假设3a:在能力相关型品牌危机下,强自我品牌联结消费者的重购意愿和口碑传播意图都显著大于弱自我品牌联结的消费者。

假设3b:在道德相关型品牌危机下,强自我品牌联结消费者的重购意愿显著大于弱自我品牌联结的消费者,而口碑传播意图没有显著差异。

(五) 品牌来源国的调节效应

伴随企业国际化进程,品牌来源国取代产品来源国概念,指的是品牌的原产地。品牌来源国效应会对消费者决策产生影响,以往研究认为发达国家品牌与品质卓越、产品新颖、现代时尚等高度关联,本土品牌更可能与低端、劣质和模仿等进行关联,即使本土品牌与外国品牌的质量性能相似,消费者也更偏向购买外国品牌(张燚等,2015)[32]。然而伴随着品牌强国和国潮的兴起,特别是新国货时代汹涌而来,越来越多的消费者钟情于本土品牌,也更容易接受国产品牌,用外国品牌来抬高身价的需求在不断减弱(郑红娥,2021)[12]。在这样的时代背景下,研究不同来源国品牌危机会如何影响消费者具有强烈的现实意义。

在品牌危机事件中,消费者决策行为是他们根据其群体内或群体外的观点对品牌丑闻做出相应解释的外在表现(Baghi和Gabrielli,2019)[33]。对于能力相关型品牌危机,品牌产品在质量性能等方面出现负面信息,弱自我品牌联结的消费者可能是因为外国品牌的高质量而曾经发生购买行为,但品牌危机让消费者产生心理落差而放弃后续购买,以及不会为品牌进行口碑传播;也可能是因为支持国货而购买本土品牌,危机让消费者对该本土品牌感到失望而放弃后续购买意愿,以及不会为品牌进行口碑传播。总之,因为弱自我品牌联结的消费者不是品牌内群体成员,无论是外国品牌还是本土品牌发生能力相关型危机,消费者都可能作出消极的购后行为。强自我品牌联结的消费者会对品牌危机有更多的认识,更能缓解品牌危机带来的负面影响。更重要的是,新国货时代消费者会对国货予以更多的宽容,他们不仅是作为品牌内群体成员对品牌的包容和偏爱,也作为中华民族内群体成员的文化自信和身份认同(邢海燕,2021)[34]。

对于道德相关型品牌危机,品牌违反了社会价值观或社会规范,弱自我品牌联结的消费者不是品牌内群体成员,相反他们是社会规范内群体成员,因此,无论是外国品牌还是本土品牌,消费者都会形成对品牌的消极偏见以及产生道德愤怒,从而作出消极的购后行为。强自我品牌联结的消费者对本土品牌的包容是体现在本土品牌暂时性的质量落后,而对极具诊断性的道德负面信息,作为社会规范内群体的消费者无法拒绝接受(Kunda,1990)[35],也不会为道德危机进行解释而成为社会规范群体的对立,因此不会形成对本土品牌的额外宽容,即强自我品牌联结的消费者对本土品牌和外国品牌的购后行为无差异。综合上述分析,本文提出以下假设:

假设4a:在能力相关型品牌危机下,强自我品牌联结的消费者面对本土品牌的重购意愿和口碑传播意图要显著高于外国品牌,弱自我品牌联结的消费者面对不同来源国品牌的重购意愿和口碑传播意图没有显著差异。

假设4b:在道德相关型品牌危机下,不论消费者自我品牌联结程度如何,面对本土品牌和外国品牌的重购意愿和口碑传播意图均无显著差异。

基于上述理论基础和假设分析,本文提出如图1所示的研究模型。

图1 研究模型

三、 研究设计与分析结果

考虑到情境实验只能获取到态度层面(重复购买意愿与口碑传播意图)的信息,购买意愿和口碑传播意图等变量能否真实反映消费者实际购后行为,仍缺乏证据支持(何佳讯等,2017)[36],因此为增强结果的稳健性,参考权威文献成熟的实验设计(Jeon和Baeck,2016;黄敏学等,2021)[27,37],整个研究分为虚拟情境问答和实际行为问答两部分。通过虚拟实验的方式验证品牌危机类型对消费者两种购后行为的差异影响,比较不同自我品牌联结消费者的意愿差异;并检验了矛盾态度的中介效应,以及对品牌来源国的调节效应进行检验。通过实际行为问答的方式,检验品牌危机对消费者实际购后行为的影响,增强虚拟情境下研究结果的外部效度,提升结果稳健性。

(一) 研究设计

本实验通过营销实验室和经管之家平台随机邀请被试参与实验测试,共邀请被试900名,其中有效被试782名,有效率为86.89%,在有效测试中,男性占49.62%,18—40岁占90.92%,在校大学生占51.53%,企事业单位人员占38.62%,其他人员占9.85%。被试被随机分配到三组实验情境中(能力相关型品牌危机vs.道德相关型品牌危机vs.对照组),为排除三聚氰胺事件对食品类品牌的影响,以及消除耐用品可能具备的较长重复购买周期影响,首先研究者让被试填写最近一年内购买过的一件非持久耐用、非食品类产品,包括品牌名和产品类型。其次根据上述填写内容,完成自我品牌联结量表与积极态度题项;再次告知被试者该品牌爆出一个关于该品牌产品设计、质量、性能等某方面的负面信息丑闻(或关于该品牌性别歧视、种族歧视、宣传儿童暴力、不尊重其他国家主权等某方面的负面信息丑闻或没有丑闻),请被试者结合该丑闻,以及曾经了解的关于该品牌的缺点信息,完成消极态度题项。最后请三组被试者均完成重购意愿和口碑传播意图的题项。接下来,对照组被试者完成个人人口统计信息填写;而在两组品牌危机情境中,研究者继续询问被试者在购买所填写品牌产品至今,刚才情境中的负面信息是否真实发生过,如果没有,跳转至个人人口统计信息;如果有,询问被试者是否有过重购行为以及口碑传播行为,最后完成个人人口统计信息填写。

实验中所有量表均采用Likert 7级打分。对自我品牌联结的测量来自Escalas和Bettman(2005)[38]的量表,共七个题项(α=0.921);对重购意愿的测量来自Maxham和Netemeyer(2002)[39]的量表,共三个题项(α=0.941);对口碑传播意图的测量参考Harrison-Walker(2001)[40]的研究设计,共三个题项(α=0.937)。对于态度矛盾性的衡量,采用了目前被权威认可的单极测量法,最后根据Thompson等(1995)[41]提出的“Griffin”公式:矛盾态度=(正面态度+负面态度)/2-[正面态度-负面态度]+X,计算出被试的矛盾态度,本文赋予X=2。对品牌来源国的衡量是通过被试者报告的品牌信息进行客观品牌来源国界定。

(二) 实验数据分析

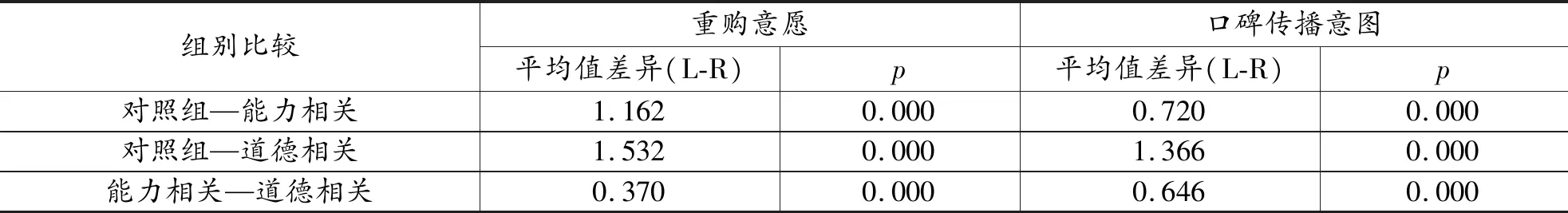

1.品牌危机负面效应检验。采用单因素方差分析检验品牌危机(能力相关型品牌危机vs.道德相关型品牌危机vs.对照组)与消费者购后行为(重购意愿与口碑传播意图)之间的主效应。通过方差分析发现,不同品牌危机类型对消费者重购意愿有显著差异(M对照=5.374,M能力=4.213,M道德=3.843,F(2,779)=103.461,p<0.001),对口碑传播意图有显著差异(M对照=5.051,M能力=4.331,M道德=3.684,F(2,779)=75.948,p<0.001)。然后根据方差齐性检验结果,重购意愿的方差显著(p<0.001),口碑传播的方差也显著(p<0.01),表明方差不具有齐性。因此采用Tamhane T2(M)事后检验方法进行组间两两比较,结果见表1。从表1可看出,相比于对照组,品牌危机显著降低了消费者的重购意愿和口碑传播意图,其中道德相关型比能力相关型品牌危机的购后行为弱化效果更显著。假设1得到验证。

表1 组间两两比较

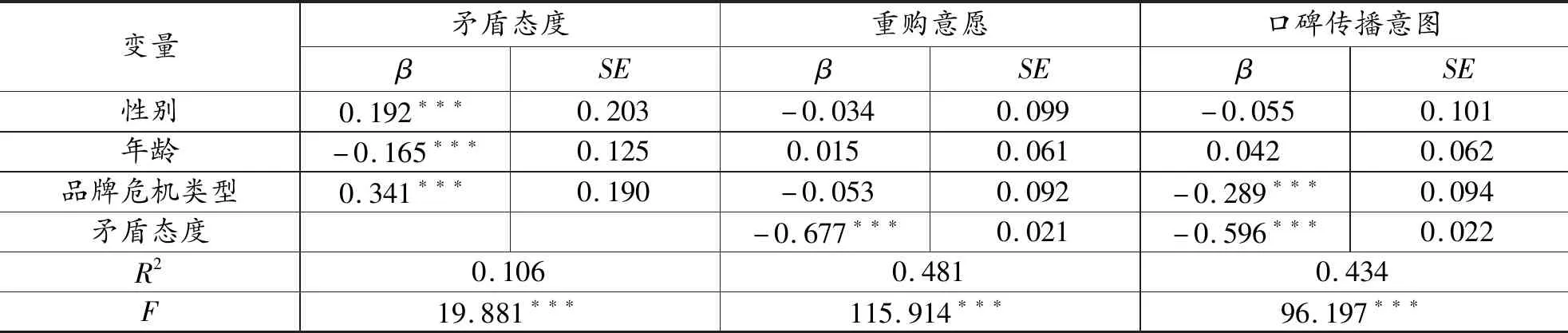

2.矛盾态度的中介效应检验。将能力相关组编码为0,道德相关组编码为1,使用SPSS25.0宏(PROCESS version3.4)执行基于Bootstrap的中介效应检验(model 4)。对消费者重购意愿的影响中,相对中介分析的结果显示,相对总效应显著(Effect=-0.677,SE=0.116,p<0.001),相对中介的95% Bootstrap置信区间为[-0.424,-0.142],不包括0,表明相对中介效应也显著(Effect=-0.280,BootSE=0.073)。对口碑传播意愿的影响中,相对中介分析的结果显示,相对总效应显著(Effect=-0.399,BootSE=0.121,p<0.01),相对中介的95% Bootstrap置信区间为[-0.490,-0.161],不包括0,表明相对中介效应也显著(Effect=-0.325,BootSE=0.085)。回归分析数据结果如表2所示。数据结果表明消费者矛盾态度中介品牌危机类型对重购意愿和口碑传播意图的影响,遇到道德相关型品牌危机的消费者矛盾态度相对较高,从而具有更低的消费者购后行为。假设2得到支持。

表2 中介效应分析结果

3.自我品牌联结的调节效应检验。首先本文将自我品牌联结题项测量分数加总取均值,均值以上为强自我品牌联结组(编码为1),以下为弱自我品牌联结组(编码为0)。其次采用3危机类型(能力vs.道德vs.对照组)×2自我品牌联结(强vs.弱)协方差分析检验交互项对购后行为的影响,该模型以性别、年龄作为协变量。

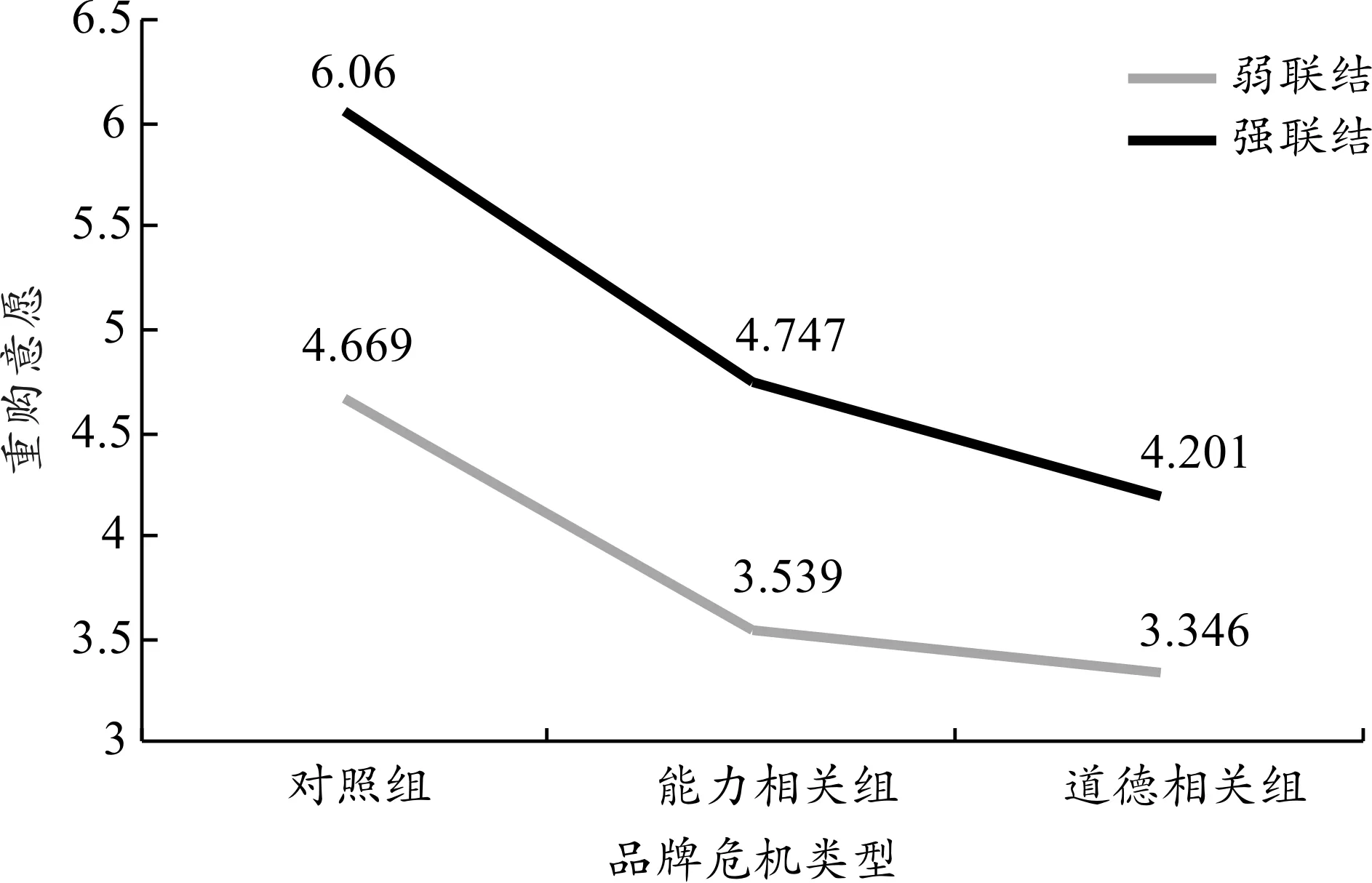

图2 自我品牌联结与品牌危机类型对消费者重购意愿的交互影响

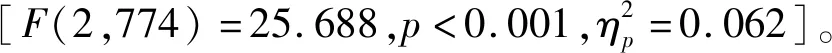

图3 自我品牌联结与品牌危机类型对消费者口碑传播意图的交互影响

综合上述研究发现,在能力相关型品牌危机下,强自我品牌联结消费者的重购意愿和口碑传播意图都显著大于弱自我品牌联结的消费者;在道德相关型品牌危机下,强自我品牌联结消费者的重购意愿显著大于弱自我品牌联结的消费者,而口碑传播意图没有显著差异。假设3a、3b得到验证。此外,对于强自我品牌联结的消费者群体,对照组比两个危机事件组的重购意愿和口碑传播意图都要高且显著,这表明自我品牌联结在品牌危机情境下具有缓解效应。

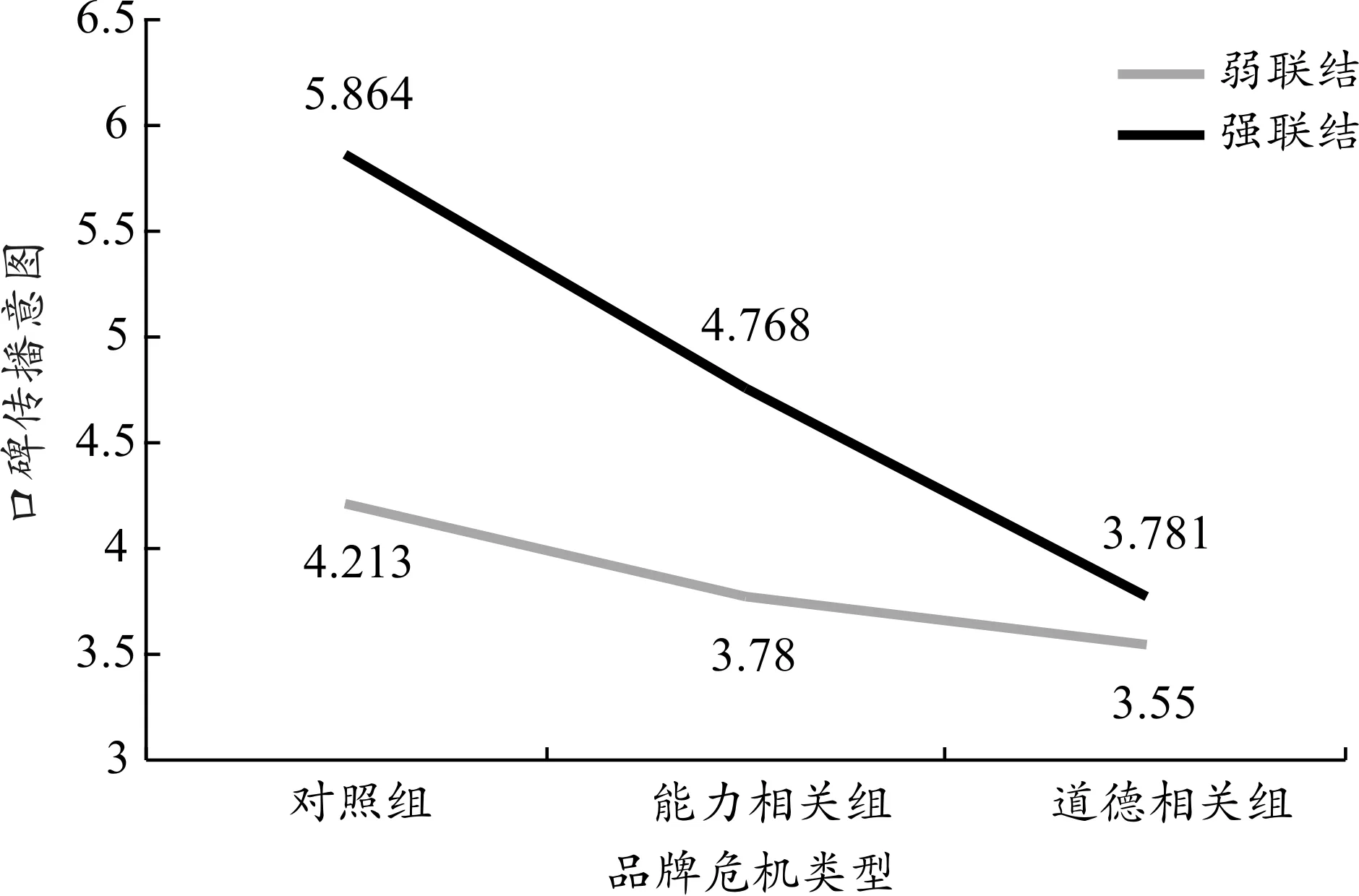

4.品牌来源国的调节效应。首先,以品牌危机类型、自我品牌联结程度、品牌来源国为自变量,消费者重购意愿为因变量进行2×2×2的方差分析。数据分析的结果显示,品牌危机类型、自我品牌联结程度、品牌来源国三者的交互效应显著[F(1,498)=3.898,p<0.05]。其次,分别在能力相关型和道德相关型品牌危机下进行简单效应检验。

图4 自我品牌联结与品牌来源国对重购意愿的 交互影响(能力相关型品牌危机)

其次,以品牌危机类型、自我品牌联结程度、品牌来源国为自变量,口碑传播意图为因变量进行2×2×2的方差分析。数据分析的结果显示,品牌危机类型、自我品牌联结程度、品牌来源国三者的交互效应不显著[F(1,498)=0.800,p=0.372]。虽然交互效应不显著,本文依然分别在不同品牌危机类型下进行简单效应对数据进行细致分析。

在道德相关型品牌危机情境下,以自我品牌联结程度、品牌来源国为自变量,消费者口碑传播意图为因变量进行2×2方差分析,自我品牌联结程度与品牌来源国对口碑传播意图的交互效应不显著[F(1,242)=0.019,p=0.889]。简单效应分析显示,在纵向对比分析情况下,不论消费者自我品牌联结程度如何,面对本土品牌和外国品牌的口碑传播意图均无显著差异。在横向对比分析情况下,不论品牌来源国是哪个国家,强自我品牌联结组和弱自我品牌联结组的口碑传播意图均无显著差异。

综上所述,在能力相关型品牌危机下,强自我品牌联结的消费者面对本土品牌的重购意愿和口碑传播意图都要显著高于外国品牌,弱自我品牌联结的消费者面对不同来源国品牌的重购意愿和口碑传播意图都没有显著差异;在道德相关型品牌危机下,不论消费者自我品牌联结程度如何,面对本土品牌和外国品牌的重购意愿和口碑传播意图均无显著差异。假设4a、4b得到验证。

(三) 实际行为数据分析

在两个危机事件处理组的最后,分别询问被试者在购买所填写品牌产品至今,情境中的负面信息是否发生过,如果有,询问被试者的实际购后行为。通过数据收集,共有201名被试表示曾经发生过情境中的品牌危机,其中120名来自能力相关型品牌危机组,81名来自道德相关型品牌危机组。

因为实际重购行为和实际口碑传播是二分变量,因此本文采用Logistic回归进行分析,首先,对矛盾态度的中介效应进行分析,关于因变量为类别变量的中介分析,本文借鉴方杰等(2017)[42]的方法,根据中介效应检验的结果得到当矛盾态度为因变量,品牌危机类型为自变量,性别和年龄为控制变量时,品牌危机类型的参数估计值a为0.341,SE(a)为0.140,计算得到Z(a)值为2.436。其次,把实际重购行为作因变量,品牌危机类型和矛盾态度为自变量,性别和年龄为控制变量的Logistic回归,得到矛盾态度的参数估计值b为0.448(p<0.001),SE(b)为0.079,计算得到Z(b)值为5.671。最后,根据Sobel法检验公式得到Z值为2.209,p<0.05,表明中介效应显著。同理,检验矛盾态度对品牌危机类型与实际口碑传播影响路径的中介效应,得到矛盾态度的参数估计值b为0.296(p<0.001),SE(b)为0.075,根据Sobel法检验公式得到Z值为2.026,p<0.05,表明中介效应显著。支持假设2。

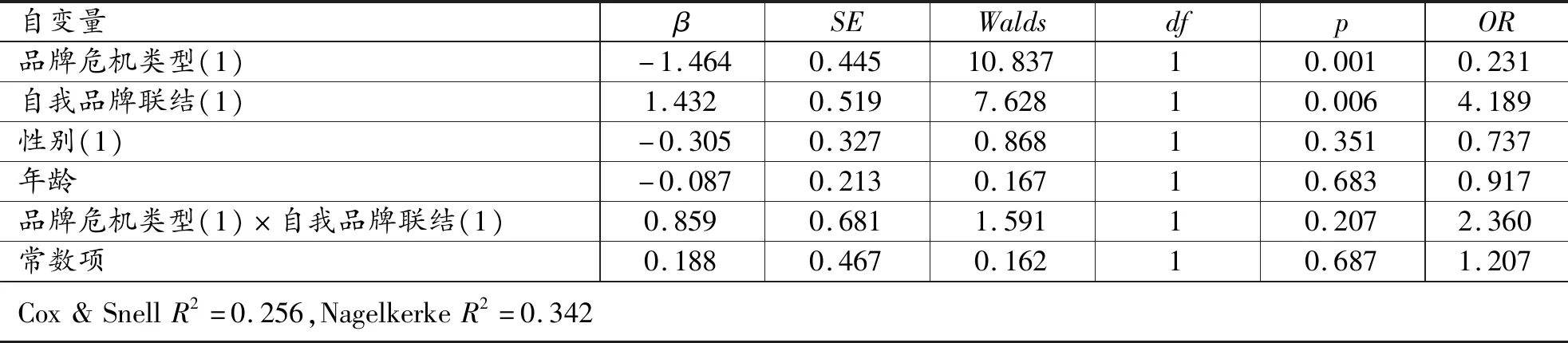

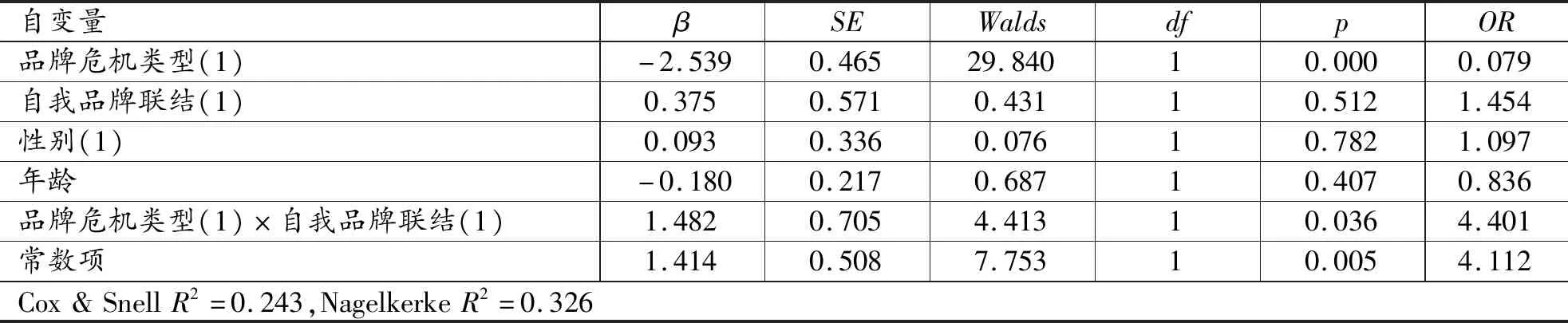

接下来本文分析品牌危机类型和自我品牌联结的交互对实际重购行为的影响,模型系数的综合检验显著(p<0.001),同时模型的拟合优度检验良好,数据分析结果发现虽然品牌危机类型和自我品牌联结对实际重购行为影响显著,但二者的交互项不显著(p=0.207>0.05),如表3所示,具体分析表明在样本范围内,不论品牌危机类型如何,强自我品牌联结的消费者都比弱自我品牌联结的消费者实际重购行为高。支持假设3a、3b。同理,继续进行品牌危机类型和自我品牌联结的交互对实际口碑传播的影响,模型系数的综合检验显著(p<0.001),模型的拟合优度检验良好,数据分析结果发现品牌危机类型和自我品牌联结的交互项对实际口碑传播行为影响显著(p=0.036<0.05),如表4所示,具体表现在能力相关型品牌危机下,强自我品牌联结消费者的口碑传播行为显著大于弱自我品牌联结的消费者;在道德相关型品牌危机下,强与弱自我品牌联结消费者群体的口碑传播行为没有显著差异。支持假设3a、3b。

表3 实际重购行为的Logistic回归结果

表4 实际口碑传播的Logistic回归结果

四、 结论、启示与展望

(一) 研究结论

当曾经购买过的品牌发生不同类型的负面危机时,消费者会有怎样的购后行为?特别是消费者会受自我分类影响,在特定情形下偏向于不同的社会群体,产生差异化的行为反应,挖掘该现象背后的理论机理对品牌危机研究和品牌危机管理实践都具有重要价值。本文通过对虚拟情境实验数据结合消费者实际购后行为数据的研究分析来回答上述问题,检验了在能力相关型和道德相关型两种品牌危机事件的影响下两种消费者购后行为的差异,并分析了品牌危机类型影响消费者购后行为的内在机制,进一步探讨了不同自我品牌联结程度与品牌危机类型对消费者购后行为的交互效应,最后讨论了当危机品牌区分品牌来源国时,不同自我品牌联结程度消费者的购后行为差异。主要结论如下:第一,自我品牌联结与品牌危机类型对两种购后行为存在交互影响。在能力相关型品牌危机下,强自我品牌联结消费者的重购意愿和口碑传播意图都显著大于弱自我品牌联结的消费者;在道德相关型品牌危机下,强自我品牌联结消费者的重购意愿显著大于弱自我品牌联结的消费者,而口碑传播意图没有显著差异。综合而言,自我品牌联结会对品牌危机起到缓冲效应。第二,矛盾态度是品牌危机类型对消费者购后行为影响的内在动因,相比于能力相关型品牌危机,道德相关型品牌危机会导致更高的矛盾态度,从而产生更低的重购意愿和口碑传播意图。第三,品牌来源国会影响自我品牌联结和品牌危机类型对消费者购后行为的交互效应。在能力相关型品牌危机下,强自我品牌联结的消费者面对本土品牌的重购意愿和口碑传播意图要显著高于外国品牌,弱自我品牌联结的消费者面对不同来源国品牌的重购意愿和口碑传播意图没有显著差异;在道德相关型品牌危机下,不论消费者自我品牌联结程度如何,面对本土品牌和外国品牌的重购意愿和口碑传播意图均无显著差异。

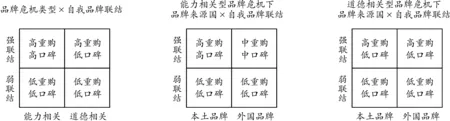

结合本文结论,分别绘制自我品牌联结与品牌危机类型对消费者购后行为影响的交互效应矩阵以及品牌来源国的调节效应矩阵,如图5所示,其中“高、中、低”购后行为是相对每一矩阵中频数最低行为的显著性对比,矩阵图可以直观地展示不同情境下不同自我品牌联结程度消费者的购后行为趋势,该图可以为品牌商进行品牌危机管理提供重要启示。

图5 不同情境下消费者购后行为矩阵图

(二) 理论贡献

第一,本文聚焦于品牌危机类型这一视角,进一步拓宽了品牌危机情境下消费者行为的研究范围。与先前研究多关注于消费者购买意愿相比(Klein和Dawar,2004;Yu等,2021)[43-44],本文通过探讨影响曾经购买过危机品牌消费者的购后行为及其影响机制和边界条件,对品牌危机与消费者行为的现有研究是有益补充。本文参照Ho和Wang(2015)[3]对消费者购后行为的划分,采用口碑传播指代消费者购后社会行为,重复购买指代消费者购后经济行为,并结合自我分类理论,考虑在不同品牌危机下,消费者可能会进行动态自我分类,表现出多样的购后行为,既可能有低经济行为和低社会行为,也可能有高经济行为和低社会行为等。本文对其进行深入分析,为后续研究品牌商如何进行危机处理提供了更为新颖独特的视角。

第二,本文丰富了品牌危机类型对消费者购后行为影响因素的认识,不同品牌危机类型通过产生不同的矛盾态度对消费者购后行为产生影响。品牌危机可能会引起消费者的负面情绪、消极态度或者原谅情绪(Kapoor和Banerjee,2021;Baghi和Gabrielli,2019;周光等,2021)[22,33,45],现实消费者对品牌具有一定的认知情感,在危机发生后,原有认知和可能的负面情绪会发生冲突,产生矛盾态度,从而影响购后行为。鲜有研究探讨品牌危机事件中消费者对品牌的矛盾态度,本文对其进行补充,并总结了不同情境下消费者购后行为矩阵图,拓展了品牌危机类型对消费者行为影响的内在机制研究。

第三,本文探讨了品牌危机事件中品牌来源国的作用,深化了对不同自我品牌联结程度消费者在不同来源国品牌危机情境下行为动机的理解。新国货时代消费者对品牌来源国的看法可能与以往存在差异,对本土品牌有更多的宽容,以及对外国品牌的需求偏好在降低(郑红娥,2021;邢海燕,2021)[12,34]。在此情形下,本文对在面对发生不同类型品牌危机的不同来源国品牌时,不同自我品牌联结程度消费者的购后行为进行差异化分析,得出更具时效性也更具针对性的研究结论。本文延伸了品牌危机类型的研究边界,具有积极的理论价值。

(三) 管理启示

第一,本文结论为品牌商正确认识品牌危机与消费者群体关系提供了更有效的参考。本文总结的不同情境下消费者购后行为矩阵图可以帮助品牌商理解危机后的消费者行为。与品牌建立高联结的消费者往往会在品牌危机事件后保持较高的重购行为,即使是发生道德相关的品牌危机。因此品牌商前期要通过建立品牌社群、提供品牌粉丝福利、宣传积极品牌文化等方式拉近与潜在消费者的关系并维系与现实消费者的关系,这样在偶发性品牌危机事件后也能保持一定的销量。但品牌商要注意在道德相关型品牌危机下,即使是强自我品牌联结的消费者也很有可能不会进行口碑传播为品牌辩护,如果发生道德相关型品牌危机,品牌商要自己进行危机公关处理,而不要轻易地发动品牌社群成员去进行危机公关,否则很有可能失去一批具有社会规范内群体属性的消费者。

第二,现实消费者面对品牌危机的矛盾态度主要来源于既定品牌认知与危机负面情绪的冲突,因此,品牌商要通过合理方式提升消费者对品牌的既定认知。例如通过向购买消费者赠送品牌产品小样或提供新产品试用机会等,拉动消费者对品牌的质量认知;也可以通过向消费者传播品牌文化以及进行慈善行为传递正能量,拉动消费者对品牌的文化认知。当危机事件发生时,消费者更可能认为是偶发事件而不会产生强烈的负面情绪,形成低矛盾态度,进而产生相对较高的重购行为和口碑传播等,避免品牌因危机事件造成更严重的损失。

第三,本土品牌要正确认识能力相关型品牌危机。在新国货时代,品牌快速发展可能不能保证百分百质量,这是品牌做大做强的必然,只有经受市场洗礼才能赢得一席之地。而在能力相关型品牌危机下,强自我品牌联结的消费者面对本土品牌的重购意愿和口碑传播意图要显著高于外国品牌。因此本土品牌可以走出舒适圈,不要一味地跟风模仿外国品牌,可以大胆创新,积极创新,利用消费者的宽容心态,在创新与理性试错中提升品质与品位,打造过硬产品,用好产品留住消费者,实现良性发展。

(四) 研究局限与展望

第一,本文采用能力相关型品牌危机和道德相关型品牌危机的分类方式,考虑到本文旨在探讨自我品牌联结与品牌来源国对品牌危机下消费者购后行为的影响,因此没有继续在危机类型下细分品牌危机的严重程度,而危机严重性也可能影响消费者的购后行为(Einwiller等,2006)[46],未来研究可以从这一视角进行深入探讨。第二,本文没有探讨品牌危机修复对消费者购后行为的影响,未来研究可以尝试分析“品牌危机发生前、品牌危机发生后、品牌危机修复后”三阶段消费者态度的动态变化如何影响消费者购后行为,丰富本研究框架。第三,本文以矛盾态度为中介变量,未来研究可以考虑从其他消费者心理方面,深入挖掘这些因素对品牌危机与消费者购后行为关系的影响。