晋城市古籍文献资料整理与研究现状分析及思考

冯敏莹

(晋城职业技术学院,山西 晋城 048026)

晋城市公共图书馆系统中现有普查登记古籍文献资料1379种8318册,包括古籍649种3438册、民国线装书730种4879册,(见表1)主要收藏于晋城市图书馆、城区图书馆和阳城县图书馆。三个图书馆中,城区图书馆种类和册数最多,866 种5261 册;其次是阳城县图书馆373种1972册,最少的是晋城市图书馆141种1085册。从种类和数量上来看,晋城市三个公共图书馆的古籍文献资料都是较少的。山西省图书馆仅馆藏古籍就有30万册,比较而言晋城市现普查登记古籍文献资料不足1万册,古籍仅有3438册,显然是微不足道的。但是对于晋城市来说也是宝贵的历史文化遗产,是值得收藏和整理研究的。

表1 晋城市古籍文献资料统计表

一、版本年代研究

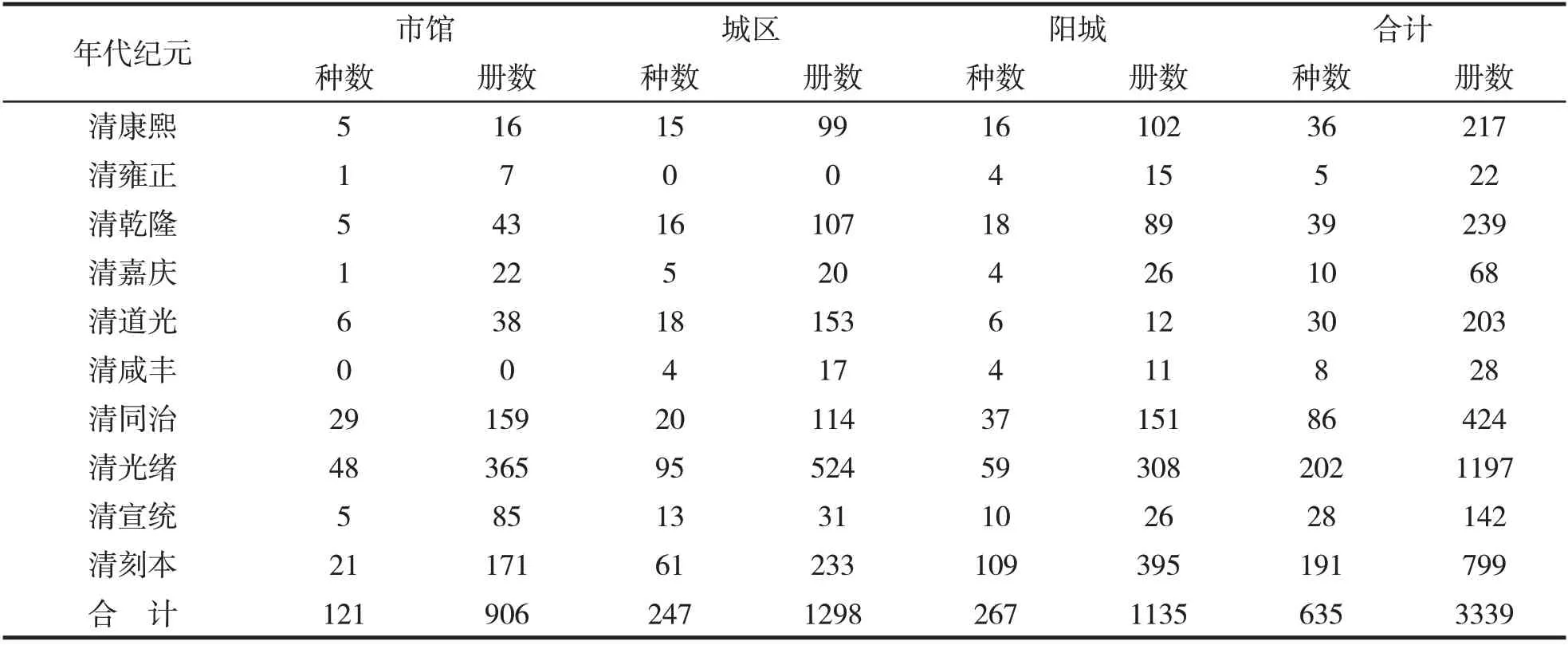

649 种3438 册古籍文献的版本年代大多是清代的,明代的只有14 种99 册,清代635 种3339 册。明代的14种99册中含阳城图书馆7种36册,城区图书馆7 种63 册,(见表2)大多是残本,价值相对变小。有7种无法准确判断具体的年代纪元,另外7种明崇祯年间最多4种24册,明万历1种7册,明隆庆1种20册,明嘉靖1种1册。

表2 晋城市明代古籍文献目录

从已鉴定出年代纪元的来看,城区馆的明嘉靖刻本《分類補注李太白詩》年代最早,但由于其只保存了1 册两卷(三至四),所以价值也就相对减弱。相比之下城区馆的明隆庆六年(1572)刻本《王文成公全書三十八卷》保存了20 册三十七卷(一至三十七),由于其年代较早且保存比较完整,就成为晋城市古籍文献中年代最早、质量较好的古籍文献了。阳城馆的明崇祯十一年(1638)写本《張慎言墨蹟》和明写本《董其昌書法冊頁》如果是真实的,就是晋城市现存保存最早的足本古籍文献,价值之高显而易见。

从表3中可以看出,635种3339册清代古籍文献中,清光绪年间的最多202种1197册,种数和册数都达到了清代古籍文献总量的三分之一;其次是年代纪元无法判定的,191 种799 册达到了总册数的近四分之一;第三是清同治年间86 种424 册。这三种年代纪元清代古籍文献总量共479 种2420 册,占到古籍总册数的73%,再加上清宣统年间28种142册,因此晋城市古籍文献的版本年代有七成以上是清代光绪(1862 年)以后的,且清光绪(1875 年—1908 年)年间的最多。

表3 晋城市清代古籍年代纪元分布表

清康熙年间的有36 种217 册,19 种足本。阳城馆最多16 种102 册,其次城区馆15 种99 册,而市馆只有5种16册。这36种中年代最早的是阳城县馆的清康熙七年(1668)刻本《楚史檮杌一卷晉史乘一卷》1 册,保存完整;第二是晋城市馆的清康熙十八年(1679)五色套印本《芥子園畫傳五卷》存四卷半(一至四卷、五卷下半部分),共5 册存4 册,虽然纸张有损坏保存不太好,但保存较完整,是晋城市馆现存最早的古籍文献了。阳城县馆清康熙年间最早的是清康熙二十二年(1683)刻本(卷一、二、五、六、八有补配)《誠正齋文集八卷》存七卷(卷一至二、四至八),保存也比较完整。

这36种清康熙年间古籍文献鉴定有确切的版本年限的有21种。这21种里有两种为“内府刻本”:一种是阳城馆清康熙四十六年(1707)内府刻本《御批資治通鑑綱目前編十八卷舉要三卷外紀卷首一卷》存8册,一种是城区馆清康熙五十五年(1716)内府刻本《康熙字典十二集補遺一卷備考一卷》存35册。由于《康熙字典》的总编纂官是康熙皇帝的老师阳城人陈廷敬,所以对阳城馆来说显得更为重要。而市馆的丛书《泽存堂五种》中的张氏重刊清康熙四十三年(1704)《宋本玉篇三十卷》(3 册)、《宋本廣韻五卷佩觿二卷》(2册)和清康熙四十八年(1709)《字鑑5卷》(1册),印制精美保存较完整,也有较高的价值。

清雍正年间的只有5种22册,晋城市馆1种7册和阳城馆4种15册;清乾隆年间的39种239册,城区馆16种107册、阳城馆18种89册、市馆5种43册,这44种基本都有确切的年代纪元,有足本28种。城区馆的清乾隆二年(1737)内府刻本《樂善堂全集四十卷序跋一卷目錄四卷》,21 册存三十四卷,不是足本保存不完整,有所缺憾。清乾隆年间有两种晋城地方志,即清乾隆四十九年(1784)刻本《[乾隆]鳳臺縣志二十卷首一卷》(见表6),这是目前发现最早的晋城地方志古籍文献。

二、善本古籍研究

古籍善本是古籍中的精品,是古代图书中足本旧抄、精校精刻和流传较少的刻本和抄本。晋城市的古籍文献明代的只有14种,且大多是残本,两种足本真实性也有待考证。而“古籍善本”九项标准中明代古籍要求是“明代刻印、抄写的图书(包括具有特殊价值的残本与散页),但版本模糊、流传较多者不收”,因此晋城市目前无明代古籍善本。

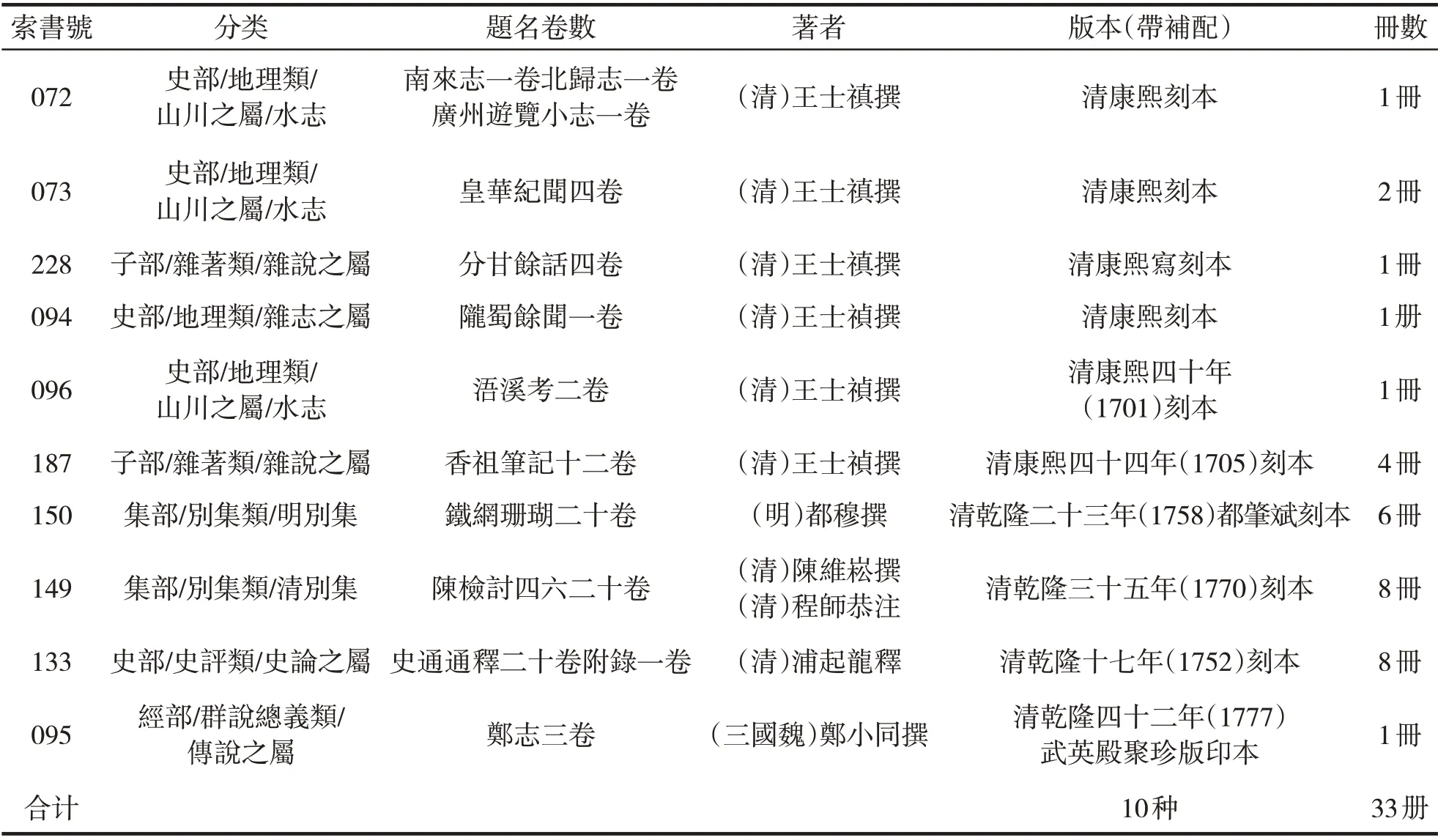

清代古籍,九项标准中为“清代乾隆前流传较少的刻本、抄本”。虽然善本的时代下限,现在一般确定在清乾隆六十年,但必须是足本且流传较少的才能认定为是古籍善本,所以晋城市清乾隆以前的古籍文献虽然有足本47种,但只有城区馆的10种进入了《山西省古籍善本目录》(见表4)。

表4 城区图书馆山西省善本古籍目录

三、古籍分类研究

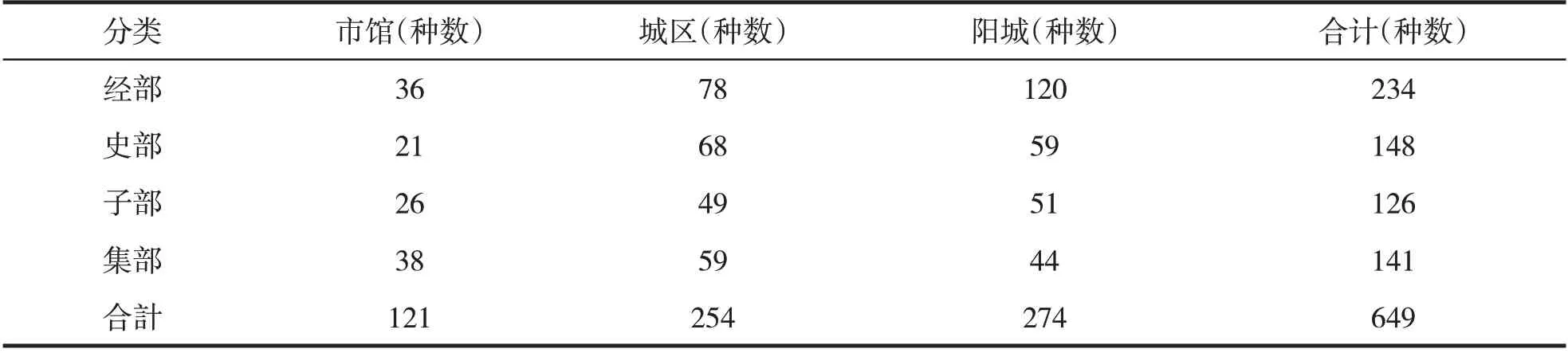

表5 是晋城市649 种古籍文献按照古籍经、史、子、集四部分类法进行分类的统计表。从表中可以看出经部古籍种类最多,有234 种,依次是史部148 种、集部141 种、子部126 种,这三个部类比较均衡。

表5 晋城市古籍文献分类统计表

晋城市馆121种古籍文献中四个部类比较均衡。相对来说集部最多38 种,其中收录个人诗文的别集最多,有24种,其中诗集又较多,如《溫飛郷詩集箋注九卷》《杜工部集二十卷(王家評本)》《昌黎先生詩集注十一卷》《王摩詰詩集七卷》等十余种;36种经部类目里则以小学类古今韵说类较多,21 种,除《泽存堂五种》张氏重刊清康熙四十三年(1704)《宋本玉篇三十卷》《宋本廣韻五卷佩觿二卷》和清康熙四十八年(1709)《字鑑5 卷》3 种外,还有《说文解字》5 种、《佩文诗韻》4种、《尔雅》2种、《玉篇》2种;26种子部类目里就有16种是天文算法类数学丛书——清同治十一年(1872)刻本《白芙堂算學叢書》;21 种史部类里较多是15种清刻本《九通全书丛书》。晋城市馆古籍文献每个部类都有自己的特点。

城区馆中254 种古籍文献中四个部类也比较均衡。经部最多78 种,大多是儒家“十三经”及相关著作49 种,还有小学类13 种、丛书类14 种。令人心痛的是小学类清康熙五十五年(1716)内府刻本《康熙字典十二集補遺一卷備考一卷》,共38册现存35册,但由于保存不力,纸张发黄发脆严重,让人不忍再翻。丛书也是城区馆古籍文献的一大特色;城区馆史部类古籍文献最大的特色是有3种晋城地方志《凤台县志》,地理类和金石类也是其特色,分别有16 种和12 种;城区馆子部古籍文献中佛教类有18 种,都是足本,保存比较完整;杂家类、医家类也较多,分别是17 种和6 种,这三个子类是城区馆子类古籍的特色;集部类城区馆也是别集较多有35种,14种总集,其中有一个是地方文献清抄本《古晉城名人文選一卷》,也是其重要馆藏。

阳城馆274 种古籍文献中经部120 种,占44%,史部、子部和集部比较均衡。120种经部古籍文献中也大多是儒家“十三经”及相关著作,这是中国古代文献的经典,也是中国传统文化的传承。阳城馆经部类也有21种小学类古籍文献,也有一种清刻本《康熙字典十二集三十六卷總目一卷檢字一卷辨似一卷備考一卷補遺一卷字母切韻要法一卷》,足本47 册,虽无确切的出版年代,但对于总编纂官陈廷敬的家乡阳城来说,尤为重要。

史部是阳城古籍文献的最主要的特色。其一是有3 种阳城地方志。清同治十三年(1874)刻本《[同治]陽城縣志十八卷首一卷》,有1 种是足本9 册,并且已经进行修复,保存比较完好。其二是有4 种《資治通鑑綱目》。一种是清康熙四十六年(1707)内府刻本《御批資治通鑑綱目前編十八卷舉要三卷外紀卷首一卷》,虽然只是前编,但是内府刻本且足本8册保存完整。两种明刻本《資治通鑑綱目五十九卷》但都是残本,保存不完整,价值也就不大了。其三是有6种《御批歷代通鑑輯覽一百二十卷》,3种是光绪铅印本,1 种则是清刻朱墨套印本,但比较遗憾的是都不是足本,保存不完整;还有2种是清末民初简印本。

阳城馆子部古籍文献中馆藏除了有2 种真实待考的明书法写本外,还有8 种拓本,包括2 种淳化阁贴,因损坏较严重,无法判断其版本年代。阳城馆古籍文献中书法作品是其一特色,多种电子版已上传至其网站“古籍资源”栏目中。

阳城馆集部古籍文献中有4种《文心雕龙》,版本年代最早的是清乾隆六年(1741)刻本《文心雕龍十卷》足本6 册,清华培基批校题跋、养素堂藏板;还有清道光年间2 种,其中一种是朱墨套印本;还有一种是清扫叶山房石印本。

四、地方志古籍研究

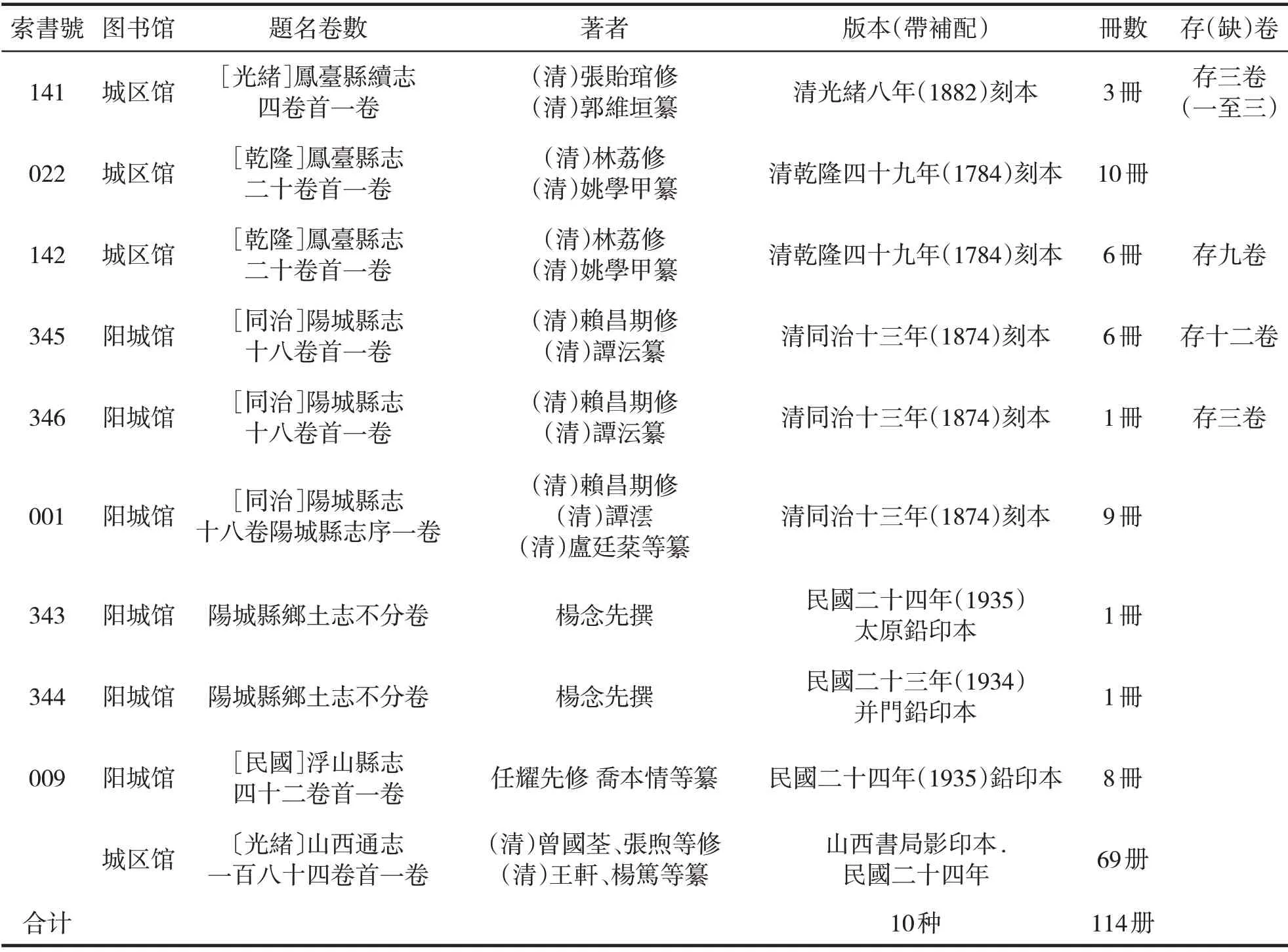

表6是晋城市地方志古籍文献资料目录,仅有10种114册,包括古籍6种35册、民国线装书4种79册。其中城区图书馆馆藏有4 种88 册、阳城图书馆馆藏有6种26册,晋城市馆无地方志古籍文献资料。

表6 晋城市古籍文献资料地方志目录

城区馆有古籍《乾隆凤台县志》2种和《光绪凤台县续志》1种。有一种卷首开始是十八页四边红色,两边红色双龙,中间是乾隆皇帝御赐给众大臣的诗,刻本非常精美。1983年当时的晋城县根据这部《乾隆凤台县志》和《光绪凤台县续志》翻印出版了《凤台县志》。城区馆还有民国线装书民国二十四年山西书局影印本,(清)曾国荃、张煦等修,(清)王轩、杨笃等纂的《[光緒]山西通志一百八十四卷首一卷》69册。

阳城馆有3种古籍阳城地方志《同治阳城县志》,2种民国线装书民国二十四年(1935)太原铅印本《陽城縣鄉土志不分卷》和民国二十三年(1934)并门铅印本《陽城縣鄉土志不分卷》,还有民国二十四年(1935)铅印本《[民國]浮山縣志四十二卷首一卷》足本8册。晋城市的古籍文献资料中地方志并不多,只有9 种45 册,其中1 种不是晋城本地县志,而是临汾浮山县志。

五、多色套印本研究

套印本指用两种或两种以上颜色分版印刷的图书。常见的有朱墨二色套印本,被称为朱墨本。此外,还有三色、四色、五色、六色套印本。明代发明分版分色套印和凹凸版印技术,称为饾版和拱花,这种印刷方法,常用于版画。晋城市古籍文献资料中共有20 种133 册套印本,其中晋城市馆10 种46 册,城区馆6种49册,阳城馆4种43册。

晋城市三个图书馆所藏古籍文献资料中皆有套印本,以朱墨二色套印本居多,但也有三色、四色等多色套印本,其中以晋城市馆的清光绪二年(1876)粤东翰墨园刻五色套印刻本《杜工部集二十卷》10册的朱、墨、蓝、紫、黄和绿五色套印本为代表,也有称为六色套印本的。

晋城市馆的《杜工部集二十卷》书内封题:“杜工部集/五家评本/王弇洲紫筆、王遵巖藍筆、王阮亭朱墨筆、宋牧仲黃筆、邵子湘綠筆”;牌记题:“光緒丙子三月/粵東翰墨園刊”,据此推断此书为清光绪二年(1876 年)粤东翰墨园刊五色套印刻本,共计10 册。五色套印的杜集评本,其雕版和印刷的工艺都相当复杂,套印的效果也极为醒目,堪称中国刻板印刷史上最为精美的作品之一,从某种程度上代表了我国古籍印刷的最高水平,也是历代杜集刊刻本中装帧形式最为精美之作,因而在古籍印刷和版本史上具有重要的文物价值。

六、民国线装书研究

晋城市三个公共馆共有馆藏民国线装书730 种4880册,城区馆最多611种3900册,其次是阳城馆99种801册,晋城市馆最少,只有20种179册。由于城区馆的民国线装书的普查登记本比较简单,只有书名、著者、出版发行项和载体形态项等几个简单的字段,所以只能从题名、著者等简单信息来判断,无法进行深入的研究。晋城市馆和阳城馆的民国线装书则是按照古籍文献普查登记表的形式进行著录,信息较全可以进行较深入的研究。所以对于民国线装书的研究将主要以阳城馆和晋城市馆的119种为主进行。

阳城馆的民国线装书一大特色是馆藏晋城地方名人著作及地方志文献,如民国山西省文献委员会铅印本陈廷敬《午亭山人第二集三卷》、阳城《樊南詩鈔一集不分卷》《濩澤楊氏世德吟編不分卷先集敘略一卷》等,民国九年(1920)文蔚阁铅印本泽州县周村郭象升《郭允叔文鈔二卷詩鈔一卷》,以及《山西省鄉賢傳不分卷》《[民國]浮山縣志四十二卷首一卷》等。《樊南诗钞》是清代嘉庆、乾隆时期诗歌理论作家延君寿所编辑、整理的一部囊括阳城明清时期41 位诗人小传及作品的总集。传世版本非常稀见,仅见于国家图书馆、山西省图书馆。

晋城市馆民国线装书种类数量都较少,特色也较少。中华民国三十二年(1943)上海涵芬楼影印海盐氏大海明月楼写本《清邃堂遺詩六卷》,三色套印,每页框以黄色仿古双边纹边栏,图章则以朱色印刷,纸张质量上乘,印刷精美;中华民国八年(1919年)吴兴刘氏嘉业堂景宋蜀大字本《史記一百三十卷》,每半页9 行16 字小字双行20 字白口左右双边双鱼尾,版框:22.6cm×18.2cm、开本:32cm×21.9cm,纸张是上好的宣纸,印刷也很精美,只是存卷只有七十一卷,保存不完整,比较遗憾。

七、结语

古籍是中华民族丰厚文化积淀的载体,是中华民族生存、进化、创造、思想信息的存贮。晋城市的古籍文献资料对于全国来说,只是沧海一粟,但对于晋城市人民来说却是一笔宝贵的财富,今后晋城市市县两级公共图书馆还将不遗余力地征集古籍文献资料,不断丰富晋城市的古籍文献资料馆藏。现馆藏有古籍文献资料的三个公共馆中,城区馆的古籍整理工作做的最早也最好,不仅将全部古籍文献资料都普查登记整理过,而且还在经费紧张的情况下逐步将10余种山西省善本古籍进行影印出版及数字化。阳城馆也很好,整理普查登记工作在山西省图书馆的帮助下完成了,并且将部分好的古籍文献照片已上传至官方网站。相比较晋城市馆的古籍整理工作比较落后,2018年启动,整理普查登记工作刚刚完成,古籍室也刚装修好搬迁入内,古籍整理工作刚刚起步,古籍计算机编目、古籍数字化、古籍影印出版及古籍修复等工作还需要课题组成员更加努力去完成。