基于医疗医保联动的医药产业数字化转型耦合效应分析

王广平

(上海市药品和医疗器械不良反应监测中心,上海 200040)

网络经济条件下,医药产业利用AI(人工智能)、大数据、云计算、物联网等数字化技术,与“互联网+医疗健康”“互联网+药品监管”“互联网+医保服务”等制度安排相协同,推进和实施医药产业结构调整和数字化转型。《国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035 年远景目标纲要》明确提出“加快数字化发展”“建设数字中国”。“三医”联动改革中的医疗健康数字化应用场景在2020 年以来得到加强,以及医保药品集中采购和“双通道”等政策极大推进了药品流通使用环节信息化。5G 远程会诊、互联网医院和互联网签约等医疗卫生数字化结构,与医药产业的电子监管码、追溯管理和智能制造等数字化政策制度形成互动效应,并推进数据、平台经济、药物警戒等数字化要素与传统市场要素相融合,提升医药产业高质量发展水平。

一、医药产业数字化转型的概念和现状

(一)医药产业数字化转型与耦合效应概念

数字化转型,旨在转变长期依赖资源要素投入为主的粗放式发展方式,通过数据要素提升产业高质量发展水平。医药产业数字化调整与转型的政策基础,来自于药品安全“十二五”期间“全品种、全过程、可追溯的药品电子监管体系”,和2019 年新修订《药品管理法》确立“国家建立健全药品追溯制度”,其逻辑基础是智能制造和数字化转型。产业数字化是传统产业利用数字技术对业务进行升级,进而提升生产的数量以及效率的过程[1];工业大数据逐渐成为智能制造高质量发展最核心的生产资源[2-3];利用数字技术解决产品和服务问题,实现生产运营、日常管理与数字技术真正融合[4]。Chakravarty等(2013)[5]认为数字化转型是涉及企业业务流程、操作程序和组织能力等转换为信息技术促成的企业转型,包括企业数字化转型的技术模式、利用数字化技术和客户需求转变的组织模式[6]。因而,医药产业数字化转型,是借助云计算、大数据、AI、物联网等数字化技术手段,以数据要素为驱动力,促进商业模式、生产模式、质量管理模式转型升级。

耦合协调是指两个或两个以上系统之间的相互作用、协调发展的关系,系统耦合具备协同性与自组织性的特点[7]。产业数字化转型耦合是指产业链条上部分环节的数字化转型变化,将会促进其他产业链条环节的数字化产业结构调整进程。医药产业数字化转型分为三个层次,宏观层面包括“三医”联动改革的医疗保险体制、医疗卫生体制和药品生产流通体制,中观层面包括药品智慧监管、产业促进政策和行业协会服务,微观层面包括医药产业子行业和上下游辅助产业的结构调整。医药产业数字化转型的耦合效应反映在三个层次当中,尤其是中观层面的政府智慧监管和宏观层面“三医”联动改革的耦合效应。

(二)医药产业数字化转型与“三医”联动改革

医药产业结构调整和“三医”联动改革政策的协同性,是医疗、医保和医药三者数字化结构耦合效应的制度基础。《国务院办公厅关于改革完善医疗卫生行业综合监管制度的指导意见》(国办发〔2018〕63 号)提出“运用信息化等手段创新监管方式,加强全要素、全流程监管”政策要求;2020 年3月,《中共中央国务院关于深化医疗保障制度改革的意见》明确“增强医保、医疗、医药联动改革的整体性、系统性、协同性”基本原则,“协同推进医药服务供给侧改革”;《国务院办公厅关于全面加强药品监管能力建设的实施意见》(国办发〔2021〕16 号)提出“加强药品监管与医疗管理、医保管理的数据衔接应用,实现信息资源共享”。因此,基于缓解“看病难、看病贵”矛盾问题的“三医”联动改革信息化政策目标,需要推动医疗、医保和医药数字化转型进程并保持三者的联动和协同。

“互联网+医疗健康”“互联网+医保服务”和“互联网+药品监管”等政务信息化设计,综合发挥着医药产业数字化转型耦合协调效应。《“十四五”医药工业发展规划》(工信部联规〔2021〕217 号)提出“构建覆盖疾病诊疗、药品配送、医疗机构收费、医保结算等环节的数字化管理体系”。医药产业数字化转型探索与实践,始于2000—2008 年期间以海虹医药电子商务平台为典型的第三方招标采购平台与《关于实施药品电子监管工作有关问题的通知》(国食药监办〔2008〕165 号)确立的“药品电子监管码”政策,其政策基础仍是“三医”联动改革中的药品集中招标采购和国家基本药物监管码赋码制度。2020 年以来一些医疗卫生领域的数字化转型工作[8],例如医疗和医保的数字化实践与药品监管制度相关的追溯管理、药物警戒和上市后工艺变更制度等,协同推动医药产业数字化转型。

(三)医药产业数字化转型的现状与问题

“三医”联动改革政策和药品监管制度对于医药产业数字化转型是激励和约束并存,主要体现在宏观政策、政府监管和企业微观三方面。总体上,医药产业结构调整存在着产业结构不合理、产能过剩和连续化生产水平总体偏低等问题[9-11]。宏观层面上看,国内医药产业数字化转型的动力不足,以及医药数字经济效益仍未显现;究其原因,一是网络售药渠道放开在即,《国务院办公厅关于服务“六稳”“六保”进一步做好“放管服”改革有关工作的意见》已明确在确保电子处方来源真实可靠的前提下,允许网络销售处方药;二是医药产业与医疗卫生数字化耦合效应还没有发挥应有的作用;三是药品追溯管理制度未能与企业产品防伪、渠道管理等需求相协同。

从药品监管层面来看,医药产业数字化结构水平仍较低,其根源在于数字化改造成本高、第三方服务市场不成熟和政府监管强度不够等;具体来说,一是医药市场进入和退出门槛均较高,MAH(药品上市许可持有人)制度有望降低进入和退出门槛;二是网络环境下,网络药品销售平台成熟度不高;三是药品智慧监管体系建设进程缓慢,未能引导企业数字化改造;四是药品上市后变更制度仍需要纳入注册上市绿色通道;五是药物警戒制度中的政府标准和数据公开有待加强等。从企业工业化信息化融合的微观层面上看,一是制造企业数字化转型基础相对薄弱,数字化关键技术的应用能力不足[12];二是医药企业信息化应用存在的问题包括:过度依赖人力进行生产活动、纸质操作延时又昂贵、生产环节很难使用统一编码、缺乏实时识别和预警等;三是MES(制造执行系统)应用方面的问题包括:MES 高度定制化并不适合云模式,ERP(资源管理计划)和设备控制系统之间缺乏传递设计,以及MES 系统普遍缺乏与QMS(质量管理系统)系统的集成等。

二、医药产业数字转型的耦合协调机制分析

(一)医药产业数字化转型的协同要素分析

医药产业数字化转型的协同要素包括宏观环境、药品监管制度、“三医”联动改革、平台经济和企业数字化改造等方面(见表1)。一是,从2015 年的“互联网+”和大数据行动方案,到工业化信息化融合和数据要素的政策文件,再到国家“十四五”发展纲要中“加快数字化发展”制度框架,以及广东和上海等省市地方实践,医药产业数字化转型政策处于良好的宏观政策环境之中;同时,微商、抖音小视频、网络直播、微信小程序、VR(虚拟现实)等新技术新业态,也是有利的数字化应用宏观环境。二是,从医药产业数字化转型的政府推动力来看,药品智慧监管水平、数字化转型鼓励政策和数字化市场服务水平等要素是必要的。例如美国FDA 于2019 年和2021 年发布《技术现代化行动计划》(TMAP)和《数据现代化行动计划》(DMAP),旨在通过使用预测模型和适当的趋势应用,支持FDA 监管转型。医药产业数字化转型,既需要监管部门、产业发展和协会服务的机构协同,也需要药物警戒、追溯管理和医保信息编码等制度安排的协同;《国务院办公厅关于全面加强药品监管能力建设的实施意见》明确提出“提升从实验室到终端用户全生命周期数据汇集、关联融通、风险研判、信息共享等能力”。三是,“三医”联动改革的数字化转型协同方面,主要体现在“互联网+医疗健康”“互联网+医保服务”信息化规划,指导分级诊疗、医联体、远程医疗、医保控费、药品集中采购等数字化建设,并使之成为数字化转型的引导和耦合协同要素。四是,平台数据应用生态圈建设方面,需要实现医疗、医保和医药的平台之间互联互通、数据共享,打破“信息孤岛”“数据烟囱”现象,推进平台数据交互和数据要素的协同。

表1 医药产业数字化转型的协同要素

(二)“互联网+医疗健康”与医保编码标准

医药产业数字化转型耦合效应的重心在于“三医”联动改革的部门信息化的协同,“互联网+医疗健康”和医疗保障业务编码标准,助力提升医药产业数字化转型结构层次。首先,医药产业供应链包括研发、注册上市、生产制造、流通采购、零售/临床使用等环节,其中临床试验和药品使用是在医疗卫生机构实施和完成的。其次,药品集中采购、DRGs(按疾病诊断相关分组)/DIP(按病种分值付费)的医保控费是在医保部门监审下实施的。再次,《国家医疗保障局办公室关于贯彻执行15 项医疗保障信息业务编码标准的通知》(医保办发〔2020〕51 号)提出“医保药品、医用耗材、医疗服务项目、门诊慢特病病种、按病种结算病种和日间手术病种等6 项信息业务编码与国家编码标准数据库”建设目标。医药产品的电子监管码(码上放行)、医保信息业务编码、GS1(欧洲商品编码)和UDI(医疗器械唯一标识)等,作为医药产业数字化转型的底层数据标准[13],形成医药工业互联网体系建设的基础条件。

《国务院办公厅关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见》(国办发〔2018〕26 号)提出构建“线上线下一体化医疗服务模式”。2020 年3 月WHO(世界卫生组织)发布《数字健康全球战略2020—2025》(Global Strategy on Digital Health),提出“制定和巩固国家电子健康(eHealth)或数字健康(Digital Health)”发展目标。医联体和县域医共体作为“互联网+医疗健康”数字化应用载体,通过“互联网+”疾病诊断、治疗、用药等数字化方式,与医药产业数字化协调发展;同时,医药企业构建的以患者为中心的医疗健康体系,利用数字化手段推动其业务模式转型[14],与医疗卫生数字化建设水平相适应。

(三)医药产业数字化转型耦合效应的制度设计

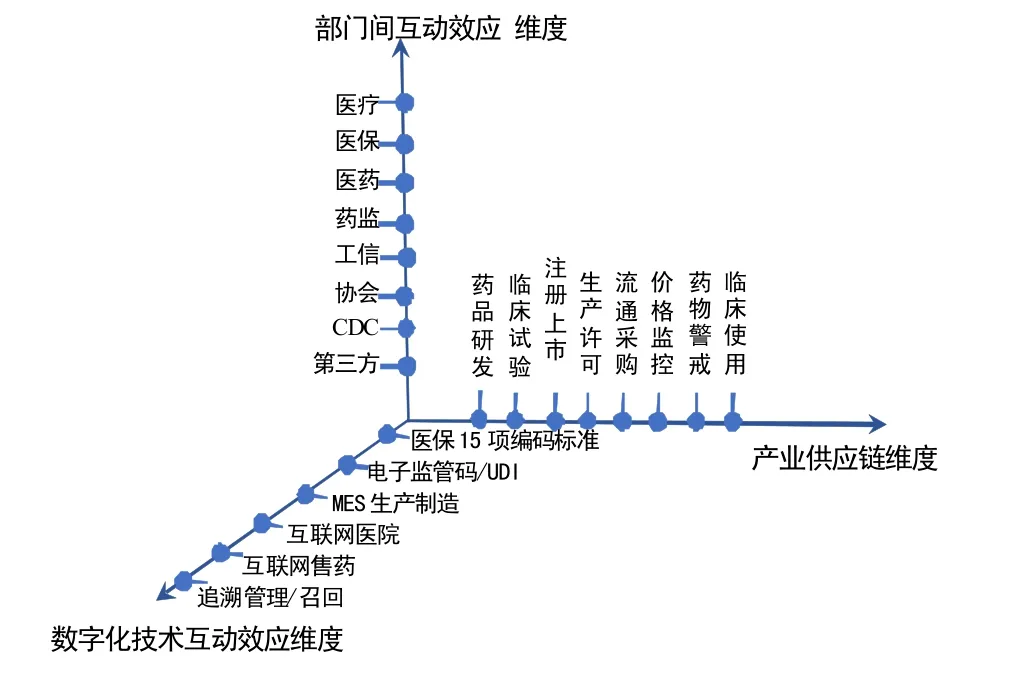

医药产业数字化转型耦合协调机制,是多维度的组织机构、数字化技术、产业供应链等结构要素的协同。组织机构包括医疗、医保和医药,也包括药品监管、行业发展和协会服务,以及CDC(疾病预防控制部门)和第三方平台等;数字化技术包括编码标准、MES、互联网医院、互联网售药(平台)、追溯召回等;产业供应链包括药品研发、注册上市、生产许可、集中采购、药物警戒和临床使用等(见图1)。因此,医药产业数字化转型耦合效应,是通过综合技术、组织机构和产业供应链三者结构的互动,实现平台、数据要素与药品企业数字化结构形成耦合效应,推动“三医”联动改革的整体数字化转型发展。

图1 医药产业数字化转型耦合效应的霍尔三维结构 示意图

平台经济在医药产业数字化转型制度框架中发挥着关键性作用。当前,以MAH 为基础的CRO、CMO、CSO 和CDMO 等实体经济平台,聚焦于研发和生产环节;而信息化改造、互联网销售和药物警戒监测等服务虚拟平台,侧重于数字化转型的平台服务。姜奇平(2017)[15]提出网络经济的“平台—应用”结构模式,离散的节点企业围绕平台分享使用资源,具有规模经济和范围经济特征。《“十四五”数字经济发展规划》(国发〔2021〕29 号)提出重点领域“推动传统产业全方位、全链条数字化转型”。医药产业数字化转型不仅是“三医”联动改革的数字化发展目标,仍需要政府、企业、医疗机构和第三方平台等共同参与并形成数字化发展的共建共治局面。当前,医药产业数字化转型的研究与实践,主要聚焦于研发和生产环节,流通环节是以省际联合为主的数字化集中采购形式,而能有效发挥数字化转型耦合效应的平台经济仍未形成。因此,有必要发展药品流通领域的平台经济模式并与医疗医保信息系统相协同,以跨部门、跨区域、跨领域的信息共享,实现医疗、医药、医保等健康领域数据深度融合,推进医药产业数字化转型与“互联网+医疗健康”“互联网+医保服务”的耦合效应。

三、医疗医保医药联动的数字化调整转型路径

(一)以数据要素为特征的数字化调整

数据要素可重复利用,并具有很强的外部性,可分享到数据的红利[16],医药产业数字化转型是以数据要素为特征的新兴产业结构。2020 年4 月《中共中央国务院关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见》,提出“加快培育数据要素市场”和“提升社会数据资源价值”。医药产业数字化转型是产业网络结构迭代的基础,数字化转型升级赋予了医药企业网络结构和数据要素特征,为医药产业结构转型升级提供了条件。开发利用药物临床试验数据、医联体/县域医共体用药数据、药物警戒数据,以及药品监管数据、医疗保障数据等,实施医药企业质量数据进行审计和合规性检查,将形成以数据要素为特征的医药产业数字化转型路径。

当前,国内医药企业对电子监管和/或追溯管理的参与度不是很高,一方面源于信息化改造前期投入成本高企;另一方面也来自于医药产业链信息化与医疗卫生两者未能产生协同效应,即医药产业各环节的数据不能有效整合,不能提供质量改进和防伪追溯的决策支持。从企业单体的数据要素到产业数字化转型,亟须解决跨部门、跨企业、跨品类和跨系统的数据价值开发和数据共享问题,实现企业数据管理和质量管理的合规性;同时,推动医药企业信息化改造中的底层数据编码、UDI 等标准统一,并与医疗卫生HIS 系统和医保信息业务编码相衔接,解决医药产业数字化调整和转型中“信息孤岛”“数据烟囱”现象。

(二)以平台经济为特征的信息化服务

随着MAH 新业态的确立,国内CRO、CMO、CDMO等平台实体经济呈现出来,同时平台分享经济也逐渐为医药行业理解和接受。平台经济具有资源分享使用(轻资产)、增值服务和溢出效应等特征,通过政府对平台经济的引导、扶持、反垄断治理等方式,助力推进医药产业与医疗、医保的数字化转型耦合效应。

当前,基于互联网医院和医保“双通道”政策目标,网络药品销售平台业已出现;同时,医药产业领域平台经济的制度安排,在“互联网+医疗健康”“互联网+医保服务”等政策文件中也得到体现;例如《国务院办公厅关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见》明确“处方信息与药品零售消费信息互联互通、实时共享”;《国家医疗保障局关于优化医保领域便民服务的意见》(医保发〔2021〕39 号)提出对销售配送平台服务做相应的制度设计;因此,医疗、医保和医药信息化发展规划中的全民健康信息平台、医疗保障信息国家平台、药品追溯协同服务平台和全国信用信息共享平台等,凸显了以平台经济为特征的数字化转型设计。因而,推进药品生产流通的实体平台和医疗医保医药信息化服务平台的融合发展,真正实现医疗、医保和医药三者数字化转型耦合效应。

(三)以产品结构为核心的“三医”联动改革

国家基本药物目录、医保药品目录是“三医”联动改革政策目标中重要产品结构[17];同时,医药产业领域的创新药/仿制药、药品分类管理(处方药/OTC)、特药疫苗等产品分类方式,是“三医”联动改革中发挥产品结构调整政策工具的有益补充。以产品结构为主线的药物警戒制度,是“三医”联动改革中药品生产流通体制改革有效策略,体现了政府监管与产业数字化转型的数据管理结合;药物警戒制度遵循《药品管理法》全程管控和风险管理的立法宗旨,凸显了医疗、医保和医药数字化转型耦合效应成效。药物警戒制度作为全生命周期管理、风险管理、追溯管理和真实世界数据(RWD)等制度的集合体,贯穿于MAH 全生命周期管理流程;MAH 通过创新产品与OTC 上市转换相衔接,实现其产品生命周期市场策略,并实施药物警戒主体责任与MAH 绑定的合规管理。

药物警戒信息机制包括药品监管、医药企业、医疗卫生、医保、移动互联和第三方机构的数据[18],这与医药产业数字化转型的产品数据流是相一致的。《药品不良反应监测统计报告》数据显示:药品安全评价数据来源,主要包括医疗机构(86.3%)、经营企业(9.4%)和MAH(4.1%)等上报的数据[19]。因而,医疗机构和MAH 是药物警戒“一体两翼”体系中重要的两方面,MAH 拥有药品生产、流通和医保集中采购的市场权益,承担着将药物警戒数据流管理贯穿于医疗、医保和医药数字化转型过程的主体责任。

(四)产业数字化转型的部门协调机制

医药企业面对着数字化转型高额投入、集中采购成本价格竞争、品种编码代码要求和系统平台转换等多重压力,构建政府部门间的协调互动机制成为必然。医药产业数字化转型的部门协调机制包括“三医”联动、政府智慧监管和企业追溯召回制度,以及医药子行业之间的协调互动效应。医药企业信息化水平能够倒逼药品监管系统政务信息化创新[20]。其中,工艺变更行政许可、追溯管理体系建设、赋码技术选型、工业化信息化融合、信息编码标准等业务,分属于药监、工信、医保、医疗等多部门协同管理。因而,医药产业数字化转型需要具备数字改造投资、数字技术应用、业务模式转型的三个维度功能要素,以及多部门综合管理的协调机制[21]。

医药行业的进入壁垒高,由于传统重资产的产业形态,使得医药市场退出壁垒更高;同时,数字化转型的收益难以评估,更加限制了企业信息化技术改造投入积极性;而MAH 和平台经济的轻资产特征,将会降低医药行业的退出壁垒。我国医药产业数字化转型需要多部门协调的特征,而国外医药数字化转型制度背景与国内产业转型、政府决策方式不同,数字化技术改革制度移植难以照搬国外信息化改造模式。因而,鉴于医药产业数字化转型存在的现实问题,建议数字化转型的技术改造费用,设定于企业财务周期的创新税收优惠项目,增加医药企业数字化转型投资收益预期。

四、结束语

2020 年“互联网+医疗健康”和5G 远程医疗等应用场景,以及“互联网+先进制造业”“互联网+药品监管”“互联网+流通”“互联网+医保服务”等制度安排,协同推进医药产业数字化转型。药品工艺变更行政许可、药物警戒监测、互联网医院和医保信息业务编码标准等相关制度要素,是数字化转型耦合机制建设的核心问题。基于药物警戒可作为政府和企业数据管理结合点的数据流管理特征,以及流通领域“平台—应用”模式作为医疗、医保和医保数字化发展耦合效应结合点的信息化融合渠道,建立和健全医药产业数字化转型耦合协调制度。通过对医药产业数字化转型多维度的组织结构、技术结构、制度结构等耦合协同制度设计,尤其是以数字化共享经济为基础,发展医药流通领域第三方服务平台,形成“三医”联动改革的整体性数字化发展方式。