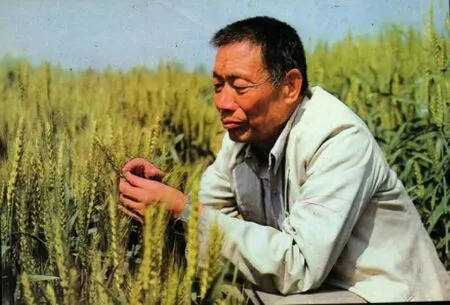

赵洪璋:一个小麦品种挽救了大半个新中国

赵洪璋,1918年出生于河南省淇县吴家寨村一个农民家庭。18岁高中毕业报考大学时曾被三所高等学校同时录取,抱着“以农兴国”的宏愿,他执意选择了当时的国立西北农林专科学校农艺系,成为该系首届学生。1942年初,赵洪璋调回母校,从此,与小麦育种事业结下了不解之缘。

那时的中国,战乱频仍,时局动荡,然赵洪璋一心扑在小麦育种工作上。经过6年的努力,即选育出“碧蚂”1-6号等6个品系和抗吸浆虫优良品系“6028”,其综合性状均明显超过了当时生产上广泛使用的品种。到1959年,赵洪璋培育的“碧蚂”1、4号及“6028”三个综合性状优良的品种年最大种植面积达1.1亿亩,其中“碧蚂1号” 9 000余万亩,创我国一个品种年种植面积最高纪录。

这批品种给新生的共和国献了一份厚礼,作为关中及黄淮麦区小麦品种首次大更换的主要品种,将当时的小麦产量水平推上一个新台阶。1978年,这批品种荣获全国科学大会奖和陕西省科学大会奖。

20世纪50年代中期,“碧蚂1号”发生倒伏并感染了条锈病,赵洪璋又开始寻找满足育种目标的理想亲本材料。1964年他选育出了“丰产”1、2、3号小麦新品种,抗病耐肥抗倒,穗大质优,一般增产10%~20%。其中“丰产3号”1976年种植面积达3 000余万亩,成为20世纪60年代末70年代初在关中和黄淮麦区种植面积最大的品种,也成为本麦区小麦品种再次更换和小麦产量再上台阶的主力品种之一,为我国三年自然灾害后农业生产的迅速恢复做出了贡献。1978年获全国科学大会奖和陕西省科学大会奖。

1970年,赵洪璋陆续选育出我国黄淮麦区第一批推广种植的冬性矮秆品种“矮丰”1、2、3、4号。它们抗倒性特别突出,产量又上一个台阶。1980年,“矮丰3号”获陕西省人民政府科技成果一等奖。20纪80年代后,针对陕西关中和黄淮麦区小麦病害种类增多的情况,赵洪璋又选育成功高抗赤霉病、综合性状优良的“西农85”等品种,大面积推广,创我国北方麦区小麦抗赤霉病育种的成功先例。

在为人民奉献出一批又一批小麦优良品种的同时,赵洪璋教授还悉心钻研、锐意探索,形成了别具一格的小麦育种技术体系,成为小麦育种工作的“秘笈宝典”。

毛泽东、周恩来等党和国家领导人多次接见他,毛泽东主席曾称赞他:“一个小麦品种挽救了大半个新中国”,而老百姓则亲切地称他为“赵劳模”。

以“碧蚂1号”、“丰产3号”、“矮丰3号”为代表的三批上台阶品种,实现了我国黄淮麦区小麦品种的数次更新换代,被誉为黄淮麦区小麦品种的“三个里程碑”!赵洪璋教授因此荣获全国劳动模范称号,1955年当选为中国科学院学部委员,时年37岁,是中国科学院学部委员中最年轻的 一员。

1994年2月7日,一场突发的病魔,无情地夺走了奋斗一生、成就一生的一代育种大师的生命。按照遗嘱,他的骨灰洒入了黄河,回归到养育了他又陪伴他一生的黄河和黄土地。

斯人虽逝,但其精神、其风范、其育种理论与实践之财富,却一直伴着中国小麦育种事业不断发展。在西北农林科技大学北校区喷泉广场青松绿草间,人们塑立了赵洪璋一座花岗岩半身雕像,以纪念这位功勋卓著的农业科学家。