配方施肥对杉木中龄林生长及土壤化学计量特征的影响

任衍敏, 陈敏健, 李惠通, 侯政杰, 苏 铁, 刘爱琴,2

(1.福建农林大学林学院,福建 福州 350002;2.国家林业局杉木工程技术研究中心,福建 福州 350002)

杉木(Cunninghamialanceolata)作为营造速生丰产林的主要树种,因生长速度快、产量大、抗性强和材质优良而在我国南方广泛种植[1]。第九次全国森林资源清查结果显示,全国杉木人工林面积达990.20万hm2,占我国人工林总面积的17.33%[2]。目前,我国木材供应市场多以中、小径材为主,大径材资源少,木材供需的结构性矛盾突出,加强杉木中龄林的定向培育日益受到重视。长期以来,由于杉木自肥能力差、耗肥量大且存在炼山整地、纯林连载等不合理经营,杉木人工林地力衰退现象普遍[3]。为促进林木生长、提高林地生产力,改善木材供需矛盾,施肥已成为一项重要的营林措施。然而,生产上普遍存在盲目过量施肥现象,不仅造成资源浪费,也极易引起肥饱和效应和肥毒害现象,诱发杉木品质下降,致使杉木林提早退化[4]。因此,筛选杉木人工林培育的最佳施肥量与施肥配方已成为当前林业生产急需解决的重大课题。

生态化学计量学从元素比率角度出发,研究生态过程中多重化学元素(主要是C、N、P等)的平衡关系[5-6]。施肥影响植物对N、P等元素的吸收和分配,从而导致土壤养分含量和生态化学计量比发生变化[7]。林地土壤化学计量特征研究对反映林木生长速率与养分吸收的内在联系,表征营养元素对林地生产力的限制性作用以及揭示土壤内部C、N、P等元素的循环特征等有重要作用[8-10]。因此,本研究以15年生杉木中龄林为研究对象,设置了“3414”不完全处理(钾固定)、测土配方、测树配方以及微量元素平衡配方共12种处理,比较不同施肥处理的林木生长效果,并应用生态化学计量学原理探究外源养分添加对杉木人工林养分分配格局的影响,旨在为促进杉木人工林的速生丰产、地力维护和科学施肥提供依据。

1 材料与方法

1.1 研究区概况

试验地位于福建省三明市三元区莘口教学林场(26°17′N、117°55′E),平均海拔229 m,坡度25°~37°,地形地貌以低山丘陵为主,属亚热带季风气候,年均气温19 ℃,年均降水量1 749 mm。土壤为粉砂岩发育而来的红壤,土层厚度大于1 m,腐殖质含量高。林下灌木层物种以杜茎山(Maesajaponica)、粗叶榕(Ficussimplicissima)、箬竹(Indocalamustessellatus)为主,草本层物种以乌毛蕨(Blechnumorientale)、金毛狗(Cibotiumbarometz)、福建莲座蕨(Angiopterisfokiensis)为主。

2015年试验地杉木人工林林分密度约1 375株·hm-2,林龄15 a(2000年造林),平均树高12.52 m,平均胸径15.52 cm,土壤养分情况为:0~20 cm土层全碳、全氮、全磷和全钾含量分别为13.86、1.85、0.34和28.33 g·kg-1;20~40 cm土层全碳、全氮、全磷和全钾含量分别为6.73、1.41、 0.29和30.98 g·kg-1;40~60 cm土层全碳、全氮、全磷和全钾含量分别为4.01、1.33、0.28和32.86 g·kg-1。

1.2 研究方法

1.2.1 试验设计 设12种处理,各处理施肥量见表1。处理1~处理9是在“3414”完全施肥配方基础上,依据南方酸性土壤养分状况,将K元素固定而确立的“3414”不完全处理,设置的3个元素分别为氮肥(尿素,含46% N)、磷肥(过磷酸钙,含12% P2O5)和钾肥(硫酸钾,含60% K2O),4个水平分别为0水平(不施肥处理)、1水平(2水平的0.5倍)、2水平(本地常规施肥量)和3水平(2水平的1.5倍)。依据三明市莘口教学林场农户施肥经验,确定2水平的氮肥、磷肥和钾肥施入量分别为240、600和150 g·株-1。处理10为测土配方施肥,依据当地土壤测试结果而确定[11]。处理11为测树配方施肥,依据杉木营养特性而确定[11]。处理12为微量元素平衡配方,在常规氮肥、磷肥和钾肥施入量下增施硼肥(硼酸,含11% B)和锌肥(EDTA-Zn,含15% Zn),以研究B、Zn两种微量元素的肥料效应。每个处理设置3次重复,共36个小区。每小区长×宽为10 m×10 m,有11~13株杉木。各小区之间均设2~3 m隔离带,作为处理间的缓冲带。所有小区采用完全随机区组设计排列。2015年3月进行首次施肥、2018年3月进行追肥,都采用沟施,即在距树基100 cm的上方挖沟,沟长120 cm、深15 cm。同一小区前后两次的施肥量与施肥方式相同。

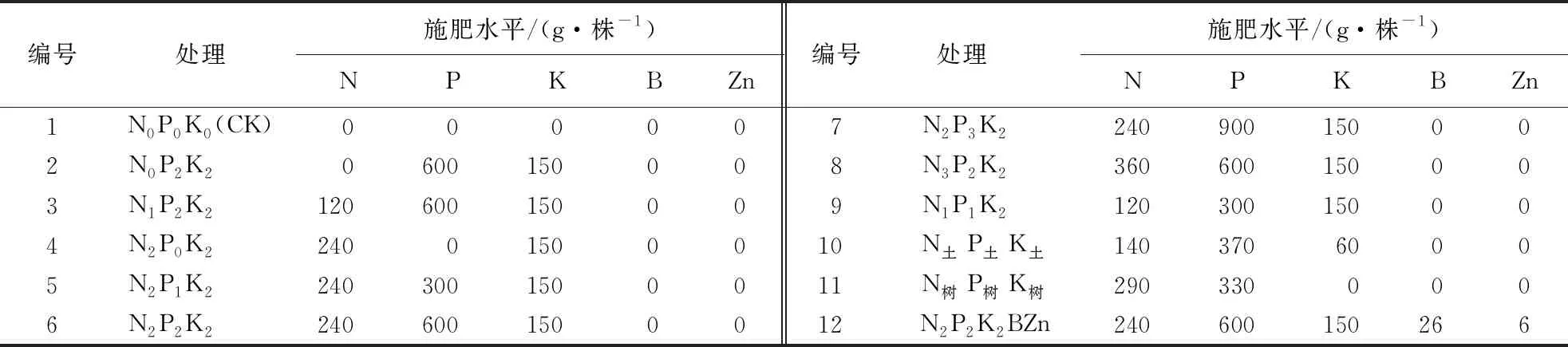

表1 杉木人工林施肥处理表

1.2.2 杉木林生长情况的测定 于施肥前(2015年3月)对各小区进行每木检尺,包括单木定位、编号,调查树高、胸径;2019年12月使用围径尺和测高仪测量各小区内杉木树高、胸径,并依据单株树高、胸径测量值计算单株材积(Vi)[12]。Vi=0.000 058 777 042·Di1.969 983 1·Hi0.896 461 57。式中,Di为单株胸径,Hi为单株树高。

1.2.3 土壤化学计量特征的测定 (1)2015年3月进行施肥前林地土壤养分初始情况调查。在试验地杉木人工林分别建立3块20 m×20 m的标准样地,按照“S”型5点取样法,分别采集0~20 cm、20~40 cm、40~60 cm土层土样,然后混合土样,带回实验室风干过筛后测定。(2)2019年12月调查施肥后各小区土壤养分含量,在各小区内按照“S”型5点取样法,分别采集0~20 cm、20~40 cm、40~60 cm土层土样,各区同层土壤混合均匀后,带回实验室风干过筛后测定。土壤全碳、全氮含量采用碳氮元素分析仪(Elementar VARIO MAX CN)测定,土壤全磷含量采用硫酸高氯酸消煮钼锑抗比色法测定[13]。

1.3 数据处理

运用SPSS 23软件和Excel 2010软件进行数据统计分析与绘图。

2 结果与分析

2.1 配方施肥对杉木中龄林生长的影响

从表2可知,不同施肥处理下杉木平均树高、胸径和单株材积都有明显增长,各施肥处理的杉木单株材积生长量均大于CK。其中,处理6、处理10和处理8的胸径生长量显著大于CK和处理2;处理10、处理12、处理6和处理8的树高生长量显著大于CK和处理4;处理10和处理6的单株材积生长量显著大于CK。由此可见,处理10和处理6的施肥效果最佳,林木生长量明显高于其他处理,单株材积生长量分别是CK的2.00倍和1.89倍。林木生长量与氮肥、磷肥施入量之间的相关关系(表3)表明,杉木树高生长与磷肥施入量呈显著正相关。本试验中,处理4、处理5、处理6和处理7的氮肥、钾肥施入量相同,表明在同一氮、钾水平下,林木树高、胸径和单株材积生长量随磷肥施入量增多呈现先增后降的变化趋势。处理2、处理3、处理6和处理8的磷肥和钾肥施入量相同,林木树高、胸径和单株材积生长量也均有随氮肥施入量增多呈现先增后降的变化趋势。

表2 不同施肥处理对杉木中龄林生长的影响1)

表3 施肥量与杉木中龄林林木生长量之间的相关性分析1)

2.2 配方施肥对杉木中龄林土壤养分的影响

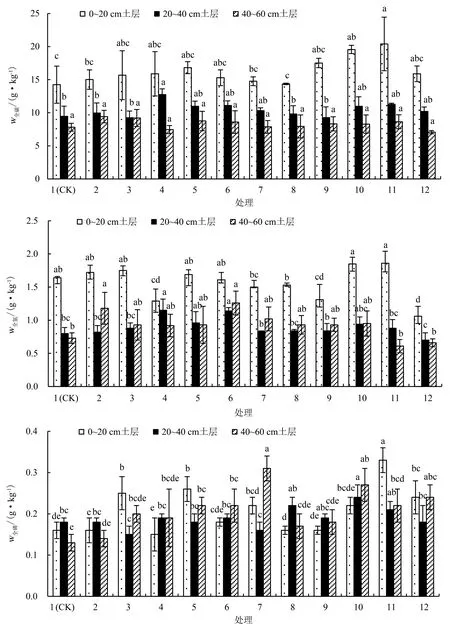

不同施肥处理对杉木中龄林土壤养分的影响见图1。(1)表层土壤(0~20 cm)。各施肥处理的土壤全碳含量均大于CK,全碳、全氮和全磷含量的最大值均为处理11。不同处理的全氮、全磷含量未呈现随氮肥、磷肥施入量的增加而保持增大的变化趋势。(2)中层土壤(20~40 cm)。全碳和全氮含量的最大值均为处理4,分别为CK的1.35、1.44倍。全磷含量的最大值为处理10,是CK的1.33倍。(3)深层土壤(40~60 cm)。全碳、全氮和全磷含量的最大值分别为处理2、处理6和处理7。不同处理的全碳含量无显著差异性,处理6的全氮含量显著大于CK。各处理全磷含量差异性较大,其中CK的全磷含量最小,处理7是CK的2.38倍,两处理间差异显著。

由图1还见,不同土层土壤全碳含量均随土层加深而降低。表层土壤的全氮含量最大,但随土层加深未呈现出明显的变化规律。从0~60 cm土层土壤养分总量来看,处理11的全碳含量最高,CK最低,处理11比CK高5.2%;处理6的全氮含量最高,处理12最低,处理6比CK高26.5%;处理11的全磷含量最高,CK最低,处理11比CK高61.7%。

不同小写字母表示同一土层不同施肥处理间差异达0.05显著水平。

2.3 配方施肥对杉木中龄林土壤生态化学计量特征的影响

由图2可知,各土层不同处理间的C∶N、C∶P和N∶P均具有较大差异,C∶N、C∶P和N∶P的变化区间分别为6.83~15.16、25.42~108.84和2.78~11.63。不同处理下表层土壤(0~20 cm)的C∶P和N∶P均大于其他土层,表层土壤N∶P的差异性最显著。C∶N、C∶P和N∶P的最大值分别为处理12、处理9和处理2,C∶N、C∶P和N∶P的最小值分别为处理1、处理3和处理12。中层土壤(20~40 cm)的N∶P差异性最显著,C∶N、C∶P和N∶P的最大值分别为处理12、处理4和处理4,C∶N、C∶P和N∶P的最小值分别为处理6、处理8和处理12。深层土壤(40~60 cm)的C∶P差异性最显著,C∶N、C∶P和N∶P的最大值分别为处理11、处理2和处理2,C∶N、C∶P和N∶P的最小值分别为处理6、处理7和处理12。

不同小写字母表示同一土层不同施肥处理间差异达0.05显著水平。

2.4 杉木中龄林生长量与土壤养分含量及化学计量比的相关性分析

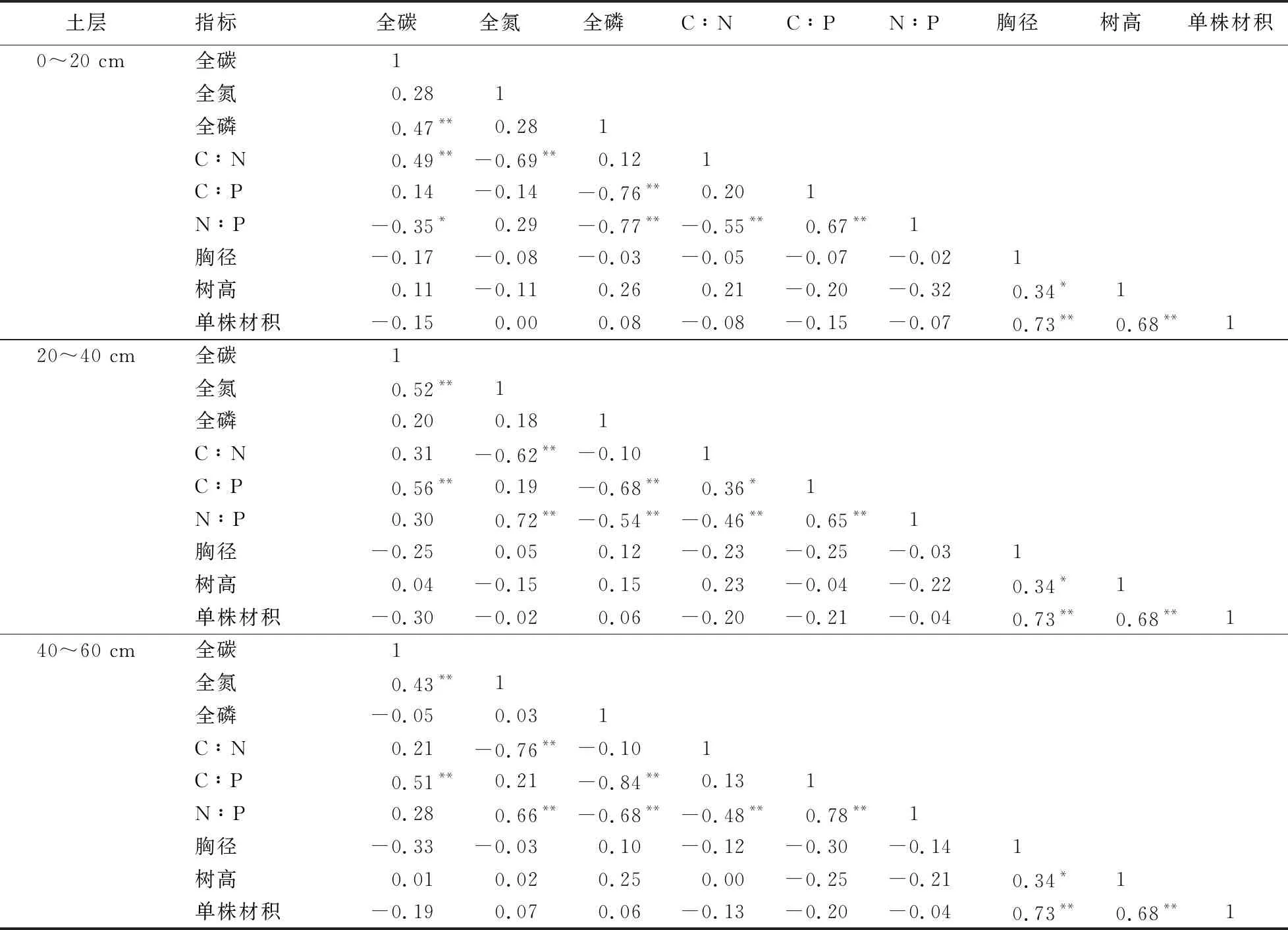

杉木中龄林土壤碳、氮、磷含量及其化学计量比与杉木生长量之间的相关性见表4。杉木生长量与各土层土壤养分之间均无显著相关关系。3个土层中,土壤全氮与C∶N之间,全磷与C∶P、N∶P之间,C∶N与N∶P之间均呈极显著负相关(P<0.01),C∶P与N∶P之间均呈极显著正相关(P<0.01)。表层土壤(0~20 cm)中,全碳与全磷、C∶N呈极显著正相关(P<0.01),全碳与N∶P呈显著负相关(P<0.05);中层土壤(20~40 cm)中,全碳与全氮、C∶P之间,全氮与N∶P之间呈极显著正相关(P<0.01);深层土壤(40~60 cm)中,全碳与全氮、C∶P之间,全氮与N∶P之间均呈极显著正相关(P<0.01)。

表4 杉木中龄林生长量与土壤养分含量及化学计量比的相关性分析1)

3 讨论与结论

3.1 杉木中龄林生长对施肥的响应

为调和林木需肥与土壤供肥、提高经济效益与保护生态环境之间的矛盾,以养分补偿学为原则的测土配方施肥在生产实践和科学研究中逐渐推广[14]。本研究发现,测土配方施肥(N土P土K土,处理10)对杉木林木生长有显著促进作用,这与杨艳等[15]对杨树人工林和刘宏宇等[16]对桉树人工林的施肥研究结果相一致;同时,测土配方施肥也有较高的肥料利用水平。本试验中,处理6(N2P2K2)的林木生长量仅次于处理10,但处理6的氮肥、磷肥和钾肥的施入量分别比处理10高100、230和90 g·株-1。郭红等[17]研究表明,与常规施肥相比,测土配方施肥可显著提高肥料利用率。本试验与该研究结果相符。

本研究发现,林木生长量随氮肥、磷肥施入量的增多呈现先增后降的变化趋势,这与刘新亮等[18]、杨艳等[15]、刘宏宇等[16]的研究结果基本一致,可能与植株需肥特性有关。若肥料施用量过少,植株生长增长不明显,肥效不显著,而施用量过多则导致植株营养过剩或造成毒害,也会影响植株生长[19]。王东等[20]研究发现,氮磷肥配施对林木生长有显著促进作用。本研究中,处理2(N0P2K2)和处理4(N2P0K2)分别为无氮和无磷施肥处理,而处理2和处理4的单株材积生长量仅比CK高22.2%和33.3%,表明氮肥、磷肥单施对杉木林生长成效欠佳,这与覃文渊[21]的结论相一致。

蒋华等[22]在广西省由第四纪母质发育的黄红壤林区杉木中龄林对施肥的响应研究中发现,施肥对树高的效应要显著大于胸径和单株材积,且磷肥对林木生长有显著促进作用。本研究为福建省由粉砂岩发育而来的红壤林区杉木中龄林,杉木树高生长量与磷肥施入量呈显著正相关,与蒋华等[22]的研究结果相一致,这可能与南方土壤普遍缺磷,而正值快速生长阶段的杉木中龄林对磷的需求量大有关。

3.2 杉木中龄林土壤养分特性对施肥的响应

土壤中的C、N、P不仅是植物生长发育和物质循环的必需元素,也是考察土壤肥力状况的重要指标。本研究发现,施肥可明显改善杉木中龄林土壤养分状况,同一土层不同施肥处理的土壤C、N、P元素含量具有显著差异。本研究中,处理10表层土壤中的全碳、全氮、全磷含量均显著高于CK。由此可见,测土配方施肥在促进杉木生长和改善林地土壤质量方面均具有显著效果,且肥料利用水平更高,是值得推广的施肥方案。此外,氮肥、磷肥和钾肥配施有助于土壤碳的积累,这与林明月等[22]的研究结果相一致。本试验并未施用有机肥,但所有经施肥处理的土壤,尤其是表层土壤的全碳含量明显高于CK,可能是林地施肥使土壤养分含量提高,促使林下植被生长量增大,这不仅提高了林地固碳能力,也为土壤碳的累积提供了基础,且土壤微生物数量和活性的提高,也促使土壤对有机质的分解能力增强[23-24]。

土壤养分在循环过程中是相互耦合的,C、N、P之间计量比过高或过低都会影响土壤养分有效性的发挥[25]。土壤C∶N和C∶P通常作为指示土壤氮素和磷素矿化能力的指标,较低的C∶N和C∶P值往往更有利于有效氮和速效磷的积累[26]。本研究中,不同施肥处理下的土壤C∶N与CK相比具有较大差异,表明施肥打破了林地土壤原有的稳定态,C∶N变化范围为6.83~15.16,除处理12外,其余均低于全国陆地土壤C∶N平均值(14.4)[5],表明研究区土壤经施肥处理后保持较高的氮释放潜力。本研究区土壤C∶N与全氮的相关系数均大于全碳,说明土壤的C∶N主要受氮的影响。本研究土壤的C∶P变化范围为25.42~108.84,远低于全国平均值(136)[5],表明研究区土壤磷矿化潜力较高,此外,各土层土壤C∶P与全磷的相关系数均大于与全碳,表明林区土壤的C∶P主要受磷的影响。土壤N∶P通常用来预测和判断土壤的限制性养分[25]。本研究中,无施肥处理的表层土壤N∶P为10.33,高于全国平均值(9.3)[5],单施磷肥的处理2在施入大量磷肥后仍保持较高的N∶P水平,表明磷是影响研究区土壤生产力的主要限制性因子。对比发现,添加B和Zn的微量元素平衡施肥处理土壤N∶P均小于同土层的其他处理,各土层土壤的磷素含量也保持较高的水平,表明配施微肥可能有助于减弱磷对杉木人工林土壤生产力的限制。

综上所述,测土配方施肥对杉木中龄林林木生长及土壤质量改善有显著促进作用,且肥料利用水平更高,林木树高、胸径和单株材积生长量分别比CK提高58.5%、68.2%和100%,土壤全碳、全氮、全磷含量分别比CK提高23.12%、17.98%和55.32%。杉木中龄林林木树高增长与磷肥施入量为显著正相关关系。磷是限制该试验区土地生产力的因子之一,配施微肥可能有助于缓解磷对杉木人工林土地生产力的限制。本研究仅探讨了配方施肥4 a后杉木中龄林的林木生长效应和土壤状况,今后应持续对该试验区进行调查,以期确定更适宜的杉木中龄林营林措施。