萧白:歌剧始终

蒋力

2022年4月23日,萧白先生病逝,逝于封控中的上海,终年90岁。替他着想,萧白先生没有被病魔长久地折磨,及时地画上休止符,未必不是不幸中之幸事。

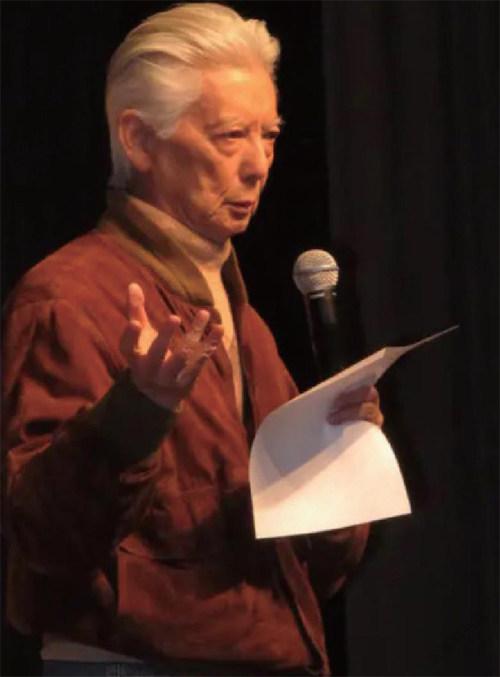

上海爱乐合唱团的艺术总监叶韵敏,不顾(实在是分身无术)家中老人病重,一心侍奉她的老师萧白。她在送走萧白后撰写的文章中,插入了一段摄于3月25日的视频,那是萧白靠在病床上在给纪念REMEMBRANCE他的女弟子讲解他的合唱作品《明月几时有》(古风三首之一)的艺术处理。声音有气无力,断续的间隔已经偏长。我听不清完整的话语,但听见了其中的一句:“这就是宣叙调。”唉,即便临近生命的终点,他爱了一辈子的歌剧,仍紧紧地系在心头!

萧白去世的消息在朋友圈传开后,歌唱家、歌剧表演名家杨小勇发声,说疫情前萧白还与他联系,要给他谱子,希望他出演歌剧《霸王别姬》中的“霸王”。我向小勇兄求询细节,他告诉我,萧白说,先在深圳演出,然后要去美国、去欧洲,巡演。从小勇所拍的照片中可以看到,是“美国中美文化国际交流基金会”监印的谱子,扉页上手书“小勇留念萧白一九年春”。推算可知,巡演计划受到了新冠疫情的阻挠。

犹记那年的上海国际合唱节,“东艺”音乐厅,闭幕音乐会,两台钢琴伴奏,萧白指挥200多人的中外合唱团,唱响威尔第歌剧《纳布科》中的“让思想插上金色的翅膀”。

半年前,撰写悼念词作家、剧作家王健的文章时,我还专门与萧白通了电话(以前他住在乌鲁木齐路时,我和王燕时常登门拜望,多是歌剧话题。后来,他夫人病重,一同搬到青浦老年公寓,见面就不方便了)。电话中,我试问他:“为《霸王别姬》的创作,与王健老师的200多封通信,是否还能找到?”他说:“信都留着呢,但现在这个样子,怎么可能回去找信呢?”无奈的语气,不无悲凉之意。他肯定立刻就有警觉,马上调整话题,问我:“歌剧界最近有什么新闻、有什么新创作的好戏?王燕又指挥了什么新戏?”又说:“你到处跑,看得多,消息灵通……”言語之中,绝无病意,更无病态。

这就是萧白的终曲吧。生命的、艺术的终曲。令我敏感、撕心的是,歌剧的音乐动机,或显或隐,依稀可辨,一一可见!

我知道萧白这个名字,始于他的歌剧《仰天长啸》。这部歌剧1988年首演于哈尔滨,1989年公演于上海,其间还公演于北京。那时我已经开始追剧了,从话剧到歌剧。

追逐歌剧的目标非常宽泛,我追各地的歌剧,追各地的歌剧院团;追到首演前的彩排,追到后台和排练厅。我是在哪儿追上《仰天长啸》的?北京还是上海?记不清了。今自旧作中查到一段文字:“那个如同歌剧演出季的秋天里,我曾在上海看过萧白的歌剧《仰天长啸》。那是他用Opera形式写民族英雄的力作,有‘中国《阿依达》之称。”在我看来,《仰天长啸》是哈尔滨歌剧院的扛鼎之作,其分量之重,几乎重到哈尔滨歌剧院承载不起的程度。就算是这样,哈尔滨歌剧院也没有完全放弃这部戏。2009年,哈尔滨歌剧院建院50周年的庆典音乐会(该院剧目唱段精选)上,《仰天长啸》的选曲依然无可争议地摆在了最重要的位置!

这是萧白的歌剧之始吗?不,这只是萧白的歌剧创作之始,是我知道(还不能说是认识)萧白之始。准确地讲,他的歌剧之始,还要前推30余年。1953年,萧白在北京中苏友协观看了歌剧电影《伊戈尔王》,那才是他的歌剧生涯之始,是歌剧第一次走进他的视野。虽然不是舞台版的呈现,但巨大的艺术感染力已足以打动一个20岁出头的小青年的心。他想:“我们也应该有这样的歌剧。”伊戈尔是失败的英雄,我们历史上,这样的英雄太多了,比如:岳飞。我要用这种形式写一部岳飞的戏。就这样,萧白的歌剧梦,从零起步,从《伊戈尔王》出发,直到1987年才达到初圆的目的。

如果我没记错(一时查不到萧白的早期工作履历了),那时的萧白,是海政文工团的一员。那个团,一度分出了一个歌剧团,《红珊瑚》是该团的歌剧代表作。1955年,萧白考入上海音乐学院学习,他的最初目标是学习歌剧指挥。入校之后,发现没有这个专业,兴趣就转向了作曲。《幸福河大合唱》是萧白“大四”时与同学王久芳、王强、张英民合作的作品,是“上音”组织学生下乡,开展“六边”活动(边劳动、边演出、边采风、边创作、边辅导、边学习)取得的成果,完成于1958年12月。四个作曲者中,萧白的名字排在第一位,他还是这部大合唱的词作者,这为他日后成为《霸王别姬》的编剧之一,埋下了长达30多年的伏笔。据当时的报道看,《幸福河大合唱》是深受观众包括淮河工地劳动者喜爱的。萧白的同学戴鹏海(后来也曾是他的同事)撰写了《试论〈幸福河大合唱〉》一文,刊载于《音乐研究》杂志。中国唱片社录制、发行了唱片。第七届世界青年联欢节授奖。1959年、1960年、1961年连续在上海之春指挥他的大合唱作品(另两部是《幸福花开万年长》和《井冈山大合唱》)。作词、作曲、指挥,一个全面发展的艺术人才,在黄浦江边突显。

“上音”毕业后,萧白即进入上海歌剧院工作。遗憾的是,他在歌剧院的工作履历,尤其是歌剧履历,并不能说得上是丰富。从我整理的《中国歌剧历年剧目一览》中可以看到,他只在1963年担任了歌剧《雷锋之歌》和《红梅岭》的指挥。有人说,上海歌剧院上演的外国歌剧,有些剧目也是由萧白担任指挥,如《蝴蝶夫人》。

被《伊戈尔王》启蒙的萧白,说到歌剧时,爱用Opera这个词。殊不知,面对Opera,他想要解决的问题,远多于面对歌剧。Opera的艺术特征是什么?组合逻辑是什么?纵横关系又是什么?既然想到要把它中国化,显然要有参照和借鉴,如:俄罗斯歌剧是怎么“化”出来的?

为了歌剧的岳飞,必须先要弄清历史上的岳飞。Opera的形式与历史的真相,毫不相干的两者,搅到一起,综合构思,犹如自己与自己厮杀,左腿与右腿较劲。萧白说,“杀”了20年,“杀”出一个结构框架——这是一个曲曲弯弯的无底洞。

少为人知的是,《幸福河大合唱》的光环出现时,萧白就已开始走进岳飞的精神世界,悄悄写出了他心目中的歌剧《岳飞》的序曲。没有剧本,他就以岳飞的词作《小重山》为唱词。“欲将心事付瑶琴,知音少,有谁听”,那是展示岳飞心路历程的一扇窗,是列于词史而不逊色的佳作。多年以后,进行《仰天长啸》的创作时,早年写的序曲找不到了,《小重山》的谱子还在;幸而谱子在,萧白把它摆进了歌剧。

萧白没有介入《仰天长啸》的剧本创作,这或许是该剧的一大损失。《仰》剧的编剧是哈尔滨歌剧院在编的李郁文。至于哈尔滨歌剧院通过什么途径与萧白达成合作协议,郁文与萧白此前是否相识,于今似乎也无人能说清了。据王龙波描述:作曲兼指挥是萧白——瘦弱的身体纤细的手——谁也没想到这躯体里蕴含着极大的能量。指挥棒在空中一个接一个的弧线挥动,40天中不曾间断,40场演出一天一场。汗水将毛料的大礼服都浸湿了。他不摆专家的架子,吃住在剧院。刘诗嵘的短评文章,标题“难得动人”就颇可玩味,而最可玩味的是“难得”二字。文中写道:由于作者立意在颂,音乐在气势磅礴、雄浑豪壮的场面描写上比较成功。但是,由于剧本在刻画人物性格方面比较差,因此音乐创作也必然受到影响,音乐的性格化方面也比较差。

生米已成熟饭,萧白也不便对剧本再有指摘,只对音乐创作进行了一番总结。他说,多年来,艺术创作有个近于法定的公式,即:思想—内容—形式的思维路线。思想为主导,内容决定形式。而《仰》劇的创作,遵循了歌剧规律,从形式出发,与那个公式相背而行,居然也到了终点。Opera形式美的最基本的艺术特征是:以音乐为主要表现手段,寻求音乐的贯穿始终,以音乐搭配全剧的构架,使它达到富于逻辑性的完美,在这个基础上与戏剧谐调、融合、统一。他为《仰》剧的大结构做出的整体规划,是将交响乐原则引入歌剧,形成一个近似奏鸣曲式的逻辑关系。序曲——引子;第一、二场——呈示部的主副部;第三场——插部;第四、五场——展开部;第六、七场——变体的再现部。这样结构的目的,是使音乐的统一对比更有逻辑性,音乐性更强。

场与场之间的组接构想,也是有所考虑的。萧白认为,莫扎特的作品结构方式太古老、太单纯,瓦格纳的线状交织又远离了意大利歌剧以声乐为主体的传统,他的注意点落在威尔第的作品上,以其中期作品的链接组接形态为自己的创作基准。通俗地讲,就是先把咏叹调、重唱、合唱、场景乐段作为独自的链条,然后在链环间焊成链条。

他认为,歌剧的特征之一是它的立体性。立体性的产生,靠音乐的多层次多织体的编织。它的主要工具是重唱、合唱和乐队,主要手段是复调的运用。

没有宣叙调,不称其为Opera,问题是如何使它既符合世界Opera的普遍规律,又能为中国人接受。再向前走一步,就是如何创造民族歌剧整体的艺术形式结构美。语言与歌曲之间,能否搭起过渡的阶梯?语言与音乐之间,能否筑起顺畅的桥梁?萧白做了一个音乐强度的八级阶梯图,填入了他掌握的种种手段。一,说话(京白);二,有诗词韵律的韵白;三,有伴奏的散板咏叹;四,与乐队形成复调的朗诵;五,唱与诵的交替与交错;六,语调夸张而成的歌;七,咏叙调;八,咏叹调、谣唱曲。依据八阶图,他做了各种尝试,最终感到,宣叙调这块骨头虽硬,却是一块极有味道的骨头,是发挥歌剧抒情性与戏剧性贯穿、对比交织与衔接所形成的总体美所不可缺少的组成部分。不解决这个问题,中国歌剧学派就难以建立。

为了寻找当代歌剧与西方Opera的交结点,萧白也是“上穷碧落下黄泉”,长年游弋于民族遗产之海,对民歌、戏曲、古代音乐,几乎是来者不拒地吞食。最后反映在一个新的调式上:燕乐与雅乐调式重叠而成的CDE#FFGA#BBC,他称为“燕雅混合调式”。至此,他感到获得了一个自由的新天地,使岳飞有了性格的音乐特征,有了主宰全剧的因素①。

《仰天长啸》后,几乎没有喘息之机,萧白即投入了《霸王别姬》的创作。如果得以喘息,这部歌剧完全有可能胎死腹中。为创作《霸王别姬》做准备,萧白看了36部西洋歌剧的录像带(我相信这个有整有零的数字,而绝对不相信某作曲家自称的在不长的时间里看了百余部歌剧录像。我嘲笑说,那就是浏览一遍剧名吧)。萧白自问:“我的下一部歌剧,是走向《奥赛罗》还是走向《乡村骑士》?”1994年4月,萧白携《鬼雄》(《霸王别姬》的初名)与中央歌剧院合作时,我与他第一次正式交谈。他坦诚地告诉我:“比起《仰天长啸》,《鬼雄》做了大倒退,更注重以声乐为主体,强调抒情性和歌唱性。

他认为这个“倒退”是值得的,因为不能不考虑中国特定的观众因素,不能在自己创作歌剧的过程中葬送了中国歌剧,不能太我行我素,不能不对观众有所迁就。谈到歌剧音乐在共性语言与个性语言两者间如何选择,萧白说:“没有个性就没有戏剧音乐,但是音乐的叙述方法必须是观众能够接受的。”意大利歌剧的优秀传统,就是它的声乐化、人性化和可听性。《鬼雄》的音乐走向设计,就是朝着这方向走的。声乐性、抒情性这两点不能丢,人物性的、有张力的意识,也要坚持。没有前一方面,就不是歌剧;仅强调后一方面,则可能远离了声乐传统。人声如果趋向器乐化,这个作品就变种了。尽管他言谈中还是免不了屡屡“Opera”,但他强调了一点:在世界歌剧之林中,中国的歌剧艺术,应当成为继意大利、法国、德国、俄罗斯之后的第五根支柱。

那年《鬼雄》在北京的演出是音乐会版。萧白以编剧(之一)、作曲、指挥的三重身份,出现在北京音乐堂的舞台上。中央歌剧院安排的主要角色演员是:袁晨野、陈小琴、黄越峰、李迢迢、王海民。节目单上还有“气派非凡”“重振旗鼓”“再现卓越艺术水准”等近于口号的文字。但这些努力,都没有彻底感动“上帝”。今年3月去世的陈昌本,当时正在文化部副部长任上。尽管他观看了《鬼雄》的演出并充分予以肯定,尽管文化部连续两年将《鬼雄》列入“重点剧目”行列,但就是没有配套的拨款。回到上海,萧白继续使出他的“洪荒之力”,才保证了这部歌剧又一次以音乐会(时称“清唱歌剧”)的形式推上舞台。

萧白的歌剧梦,原本是三部曲的目标。那么,岳飞、项羽之外之后的第三个历史人物是谁呢?他的初选是张骞。依照写岳飞先要熟悉岳飞的习惯,他开始查史书查资料,研究张骞。越研究越觉得不合适。正如他对王燕所言:我始终没有查到张骞在西域与他人密切接触的资料,总不能让他对着一群羊唱咏叹调吧?张骞之后,萧白选中的是屈原。即便听说施光南也在写屈原,而且已经拉出大架子了,萧白写屈原的意念也没有打消。没想到在上海遇到陆在易时,他说也准备写歌剧《屈原》。不写了,不光是不写张骞、屈原了,连歌剧都不写了!之所以不写,除了上述原因,《鬼雄》未能顺利推出舞台版,也是一个原因。《鬼雄》的创作,有对《仰天长啸》的参照、反思和调整,如果写屈原或张骞,要参照的必须是《鬼雄》,而且是带表演的舞台版。于是,萧白沉下气、静下心,重新审视《鬼雄》,对其做了力度颇大的修改。他与王建合作的剧本,压缩到了6000字,原来的三幕精练成了两幕:一热一冷,一红一白,前后因果。主要人物只有三个,性格明确,关系清楚,不重情节,不搞悬念,重在内心揭示。音乐则取比较易解又保持戏剧张力的中庸之道,仍选取曲可成段、连可成片的链状结构,保留句逗,段落清晰,又以戏剧单元做整体的贯穿发展。

那段时间里,熟悉萧白的人碰见他,都跟他开玩笑,说他是种瓜得豆、种豆得瓜。年轻时学的是指挥,却凭作曲的成果获得了国际奖项;近年专搞创作,抽空带团去意大利参加合唱比赛,又得了指挥奖。萧白听后,笑得很苦涩,他没想到,一门心思地想搞歌剧,十二分投入地研究、摸索,最终荒废的却还是歌剧。那时,萧白认为他的歌剧生涯已经临终了。

未承想却在这时,一个女子,远在大洋彼岸的美籍华人,注意到了萧白的《霸王别姬》。这个名叫郭立明的女子,偶然看到了《霸王别姬》的手稿,随即被吸引住了。随着读谱的深入,由感动而至震撼。她认定这是一部中国历史悲剧人物的故事,以中国音乐语言与欧洲浪漫主义传统经典歌剧形式结合得水乳交融的作品,是她担任主席的中美文化国际交流基金会此前从未遇到过的作品。她愿出资,选择一支中国的歌剧队伍,携《霸王别姬》赴美演出!

对于时年75岁的蕭白来说,这个消息,不啻一支强心针、兴奋剂!

萧白和郭立明,开始在国内物色合作对象,从上海到北京,从此院到彼院,最终圈定了中央歌剧院。那几个月里,我以该剧“剧目创作统筹”的身份与萧白密切接触。记得最清楚的是陪他在京沪两地挑选角色演员,先是认准目标直扑,没扑空,但也没扑实。一个国际大牌男中音以经纪人的理由拒绝,一个年轻的男中音认为音区偏高。然后是面向社会公开招聘,有点可惜的是,很优秀的演员在考场上用力过猛而失去了进组机会。

当时,王燕还在中央歌剧院工作,她是促成萧白与剧院再次合作的牵线人。建组后,她担任了这部歌剧的副指挥和副导演。王燕在最近撰写的《萧白七记》中说:

记得当时因为特殊的旋律和声特点曾询问过萧白老师,他笑说自己是用“燕雅综合调式”创作的,还谦虚地说因为自己不是钢琴专业出身,所以钢琴伴奏谱写得不是太好,可根据总谱酌情调整或增减。

在音乐作业的环节中,他几乎每次都到场,除了他专门为演员作业之外,他都是在旁聆听,很少说话。由于作曲家在现场,作为排练指挥的我,时常会征求他的意见,他也只是连连摆手说:“很好很好!我没什么要说的”。偶尔碰到戏剧排练场有需要我去,而音乐排练场缺指挥时,我数次请他来排练,他基本也都是拒绝的。问其原因,他笑说:“我在这部歌剧里只是作曲,对于指挥和排练,你们比我更专业、更有和队员之间的默契。”

进入戏剧排练阶段与合乐阶段时,他反倒是出席得不多,也许是对排练情况心中有数了。

我倒是见过萧白进音乐排练场,排的是靠近终场时的一段“花葬”。虞姬死了,下着大雪,项羽把雪花铺在她身上。唱词是:

雪如花,花千重,虞姬睡在花丛中。

风轻轻,雪轻轻,虞姬笑在风雪中。

你已得到永恒的安宁,给我留下一片虚空。

你已走进微笑的永生,我要和你结伴同行。

这个唱段中,带唱词的部分一共十三小节加反复,一段非常抒情的小调,萧白排练的重点在前两句。“雪”“花”“轻”字字斟酌,吐字、发音、力度、气息、控制、心境,他的要求面面俱到。他指点,演员唱,再要求,再唱,打断,只唱三个字,唱准后再扩展,几近一小时,直排得扮演项羽的孙砾唱出男中音之外的声音,再慢慢找回来。后来在纽约演出时,萧白注意到一对夫妇观众看到这里也不由自主地跟着流泪,散场后还感动地说:这就是中国人的道德!

《霸王别姬》赴美演出后,又参加了第九届中国艺术节,获得“文华大奖”。

2008年,萧白在“中国歌剧论坛”上做了《我的歌剧创作三原则》的发言。

约在2012-2013年间,萧白接受上海音乐学院副研究员张继红的采访,再谈他对中国歌剧的见解和期待。略引几段如下:

现在中国歌剧存在的许多问题,概括起来是俩字:散、乱。散,是创作力量散。搞歌剧创作的人很多,各自为政,单打独斗,重创作,轻研发。需要建立“强力集团”,建立歌剧生产链。可以有几个“集团”,分别集中不同的理论、观点、作品,这才可能形成不同的流派,歌剧创作才有持续性发展的可能。乱,是观念乱。歌剧观念不能乱,一定要清楚,首要问题是:音乐与戏剧的关系是什么?解决音乐与戏剧的关系,要靠作曲和编剧的协作,不能拧着。

交响乐的展开手法,在歌剧当中不太合适,因为过长的展开在歌剧中会变得太琐碎。最合适的手段应是对比。对比就看幅度,看那个情感爆发点。我的因果关系就是选点。

音乐是歌剧的载体,歌剧是在音乐中说故事,《霸王别姬》的结尾,只剩项羽和虞姬俩人,没有什么外部动作,可是内心动作相当复杂,音乐也就相应地复杂了,这时就是听音乐表达的内心动作。戏剧有时会侧重于情节,歌剧找的是内心的冲突,这是两者最大的区别。

情感是歌剧的灵魂。《仰天长啸》最后一场,岳飞的女儿来探监,二人唱了一段非常温馨的二重唱。这时,秦桧带着御林军来了。我就想:乐队怎么写?我甚至到舞台上去走,计算步行速度。忽然想到:这是御林军的速度还是岳飞的心理速度?如果是岳飞的,那么,脚步的速度就要包含着岳飞的情感,很简单的几个节奏、几个和弦,就不是动作的音乐语言,而是内心的音乐语言。歌剧如果全是外部动作,那就出问题了。

中国歌剧的民族性,主要体现在两方面:民族精神,表现手段。我的两部歌剧,中国戏曲的手段用得相当多,我用的是它的原则、做法,不是它的套路。我还从三弦里找到一些宣叙调的写法。其实汉语写宣叙调是非常方便的,只要把四声稍作夸张就成宣叙调了。

我爱选择历史题材、历史人物,因为历史人物有两点最可贵,道德继承性和传统价值观的凝聚性。中华民族传统的道德价值观必须要传承,那种观念凝聚在一个形象上,是何等难能可贵!

我期待着出现一批承载着中国文化、体现民族精神的、真正的歌剧作品,那时候才能说:中国歌剧的繁荣时代到来了!

生命终结,不等于其艺术观和艺术作品的终结。要不要重视、研究、借鉴、传承?都是他人、后人的事了。在我看来,歌剧界内,如萧白这样始终歌剧、执着探索的人,为数并不算多。我以此文作挽歌,实有赞焉。