碳中和目标实现下中国转型发展路径研究

刘 宇,羊凌玉,李欣蓓,姜 琛,张 静

(1. 中国科学院 科技战略咨询研究院,北京 100190;2. 中国科学院大学 公共政策与管理学院,北京 100049;3. 北京信息科技大学 经济管理学院,北京 100192)

气候变化是人类社会面临的共同挑战,减少温室气体排放已成为国际社会共识。2015 年 12 月,《巴黎协定》提出在21世纪末将全球平均温升控制在 2℃的目标,并将1.5℃温控目标作为长期努力方向。实现这一目标要求各国提升国家自主贡献目标,加大减排力度,为此全球136个国家已提出净零排放或碳中和目标[1]。作为全球最大的碳排放国,中国实现“双碳”目标将对实现 1.5℃温控目标具有重要贡献。2020年9月,习近平主席在第七十五届联合国大会一般性辩论上发表重要讲话,宣布中国将提高国家自主贡献力度,采取更加有力的政策和措施,二氧化碳排放力争于 2030 年前达到峰值,努力争取 2060 年前实现碳中和。这对中国经济和能源高质量发展提出了更高的要求①http://www.gov.cn/xinwen/2020-09/22/content_5546168.htm。。

中国作为全球最大的发展中国家和碳排放国,经济增长和碳排放仍未完全脱钩,经济增长动力仍高度依赖能源密集型行业,增长模式仍未完成从粗放型向集约型的转变[2]。中国需要在 30 年的时间实现经济与碳排放的深度脱钩,这将对中国经济发展带来结构性变革。妥善处理发展和减排、整体和局部、长期和短期、政府和市场四对协同关系对于推动经济发展和“双碳”目标实现具有积极作用。因此,制定环境与经济社会发展目标协同推进的减排方案,探索碳中和目标约束下中国高质量转型发展路径具有重要意义。

基于此,本文在系统梳理碳达峰国家达峰期能源结构、经济特征、典型国家重点领域碳中和政策基础上,构建了中国能源经济的动态可计算一般均衡模型(Computable General Equilibrium,CGE),通过综合模拟不同类型减排政策(组合)对中国宏观经济、能源和环境的多维影响,提出碳中和目标约束下中国未来40年能源转型路径,为中国制定低碳发展战略提供参考依据。

一、碳达峰国家达峰时期能源经济特征

实现1.5℃~2℃度温控目标必须在全球层面实现碳中和,而碳达峰的时间点和峰值直接决定从碳达峰到实现碳中和目标的时间和减排量[3],因此,梳理不同国家(地区)碳达峰时期的能源经济特征既有助于认识中国碳中和目标实现面临的艰巨性和复杂性,也将为中国碳中和行动方案的制定提供参考。

基于世界资源研究所1960—2020年全球排放数据,筛选出排放达到峰值且5年内碳排放稳定下降的国家。在此基础上进一步考虑低收入水平国家未来发展存在较大不确定性,随着经济社会发展目前观测的峰值可能只是阶段性峰值,因此根据世界银行不同收入组国家划分标准,提取出高收入国家进行分析发现,截至2020年,全球共有42个国家(地区)实现碳达峰(表1)。

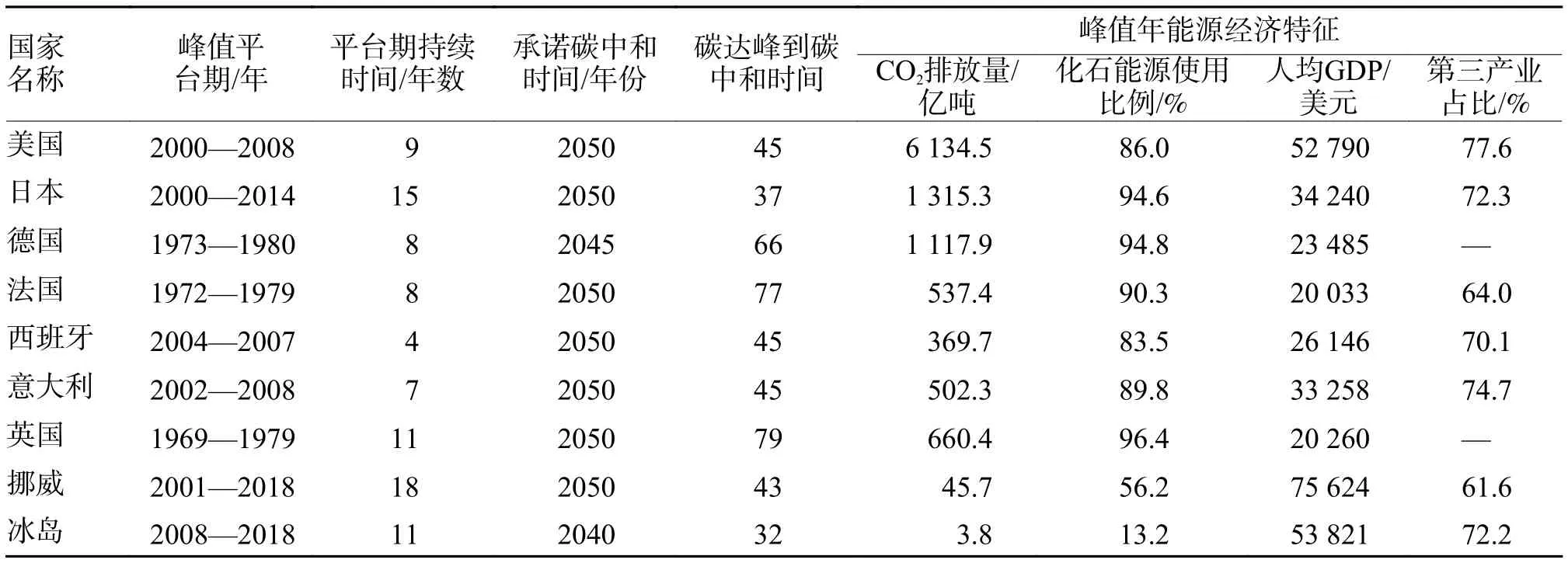

表1 全球碳达峰国家和地区及达峰时间

全球实现碳达峰国家的峰值排放差异较大,整体峰值排放相对较低,普遍呈现出高强度化石能源依赖。达峰国家碳排放峰值普遍分布在0.1~14亿吨之间,达峰期排放低于1亿吨的国家占比达67%,28%国家的峰值排放在1~14亿吨之间,美国峰值排放量最高,达到61亿吨。碳排放与能源消费量和能源投入结构密切相关,从各国能源结构的历史变化过程中可以发现,在达峰年各国能源使用结构中化石能源占比突出,有65%的国家(地区)达峰年化石能源消耗占比仍高于70%,终端能源投入中可再生能源占比普遍低于20%,仅冰岛、挪威等少数国家实现了可再生能源对化石能源的替代,可再生能源利用比例较高,碳排放峰值远低于其他国家。同时,多数国家能源消费量在碳排放达峰的前后一段时期内也实现达峰[4],能源消费总量的下降对于碳达峰后排放的持续下降起到重要作用。

达峰国家整体经济发展水平相对较高,基本迈入后工业化阶段,实现经济发展与碳排放脱钩。从经济发展水平来看,各国达峰年的人均GDP普遍位于2~5.5万美元之间,整体经济发展水平相对较高,且经济逐步进入低增速发展阶段。分产业结构来看,一半以上的国家在达峰年第三产业占比远高于50%,产业结构由前期以满足基础设施建设需求为主的高耗能行业逐步转向高新技术产业和服务业,经济发展逐步迈入后工业化时期,与碳排放的关系由负脱钩向弱脱钩再到强脱钩转变[5]。

达峰国家平台期持续时间存在显著差异,经济和排放体量较大的国家平台期持续时间相对较长[4]。美国、日本、英国等主要经济体排放量相对稳定,减排难度相对较高,平台期持续时间在10年左右(表2)。而西班牙、意大利等国在达峰后快速进入碳排放下降阶段,平台期相对较短。此外,挪威、冰岛等国经济对化石能源依赖程度低,整体排放体量小,生产投入的刚性需求是平台期跨度时间较长的主要原因,负排放技术的发展将有助于促进碳排放下降。

表2 全球典型国家平台期、平台期持续时间、承诺碳中和时间及峰值年能源经济特征

中国同时面对碳达峰和碳中和双重目标约束,在实现碳达峰的过程中加快调整经济和能源结构对于实现碳中和目标具有重要作用。目前90%的国家达峰时间早于2010年,而有关碳中和目标的实现时间普遍集中于2050年,从碳达峰到实现碳中和承诺将历时32~79年,整体减排进程相对较长。而现有研究普遍认为中国将在2025年进入峰值平台期[6-7],在2027—2030年间达峰[8-9],峰值约为102~110亿吨[2-3][10]。和达峰国家相比,中国碳排放峰值更高,而达峰年到实现碳中和时间却仅有30年。这意味着中国的减排压力更大,减排任务更加艰巨,必须采取强有力的措施缩短平台期,加快减排进程。同时,中国目前仍处于中高速发展阶段,2021年人均GDP为12 359美元,既低于多数国家达峰时经济水平,也与中国中长期经济目标存在一定差距,经济发展仍是中国的重要任务。兼顾经济和环境目标,需要加快推动能源结构和产业结构绿色低碳转型,尽早实现经济发展与碳排放脱钩。

二、典型国家关键领域碳中和政策

能源、工业、交通和建筑是二氧化碳排放的重点部门,各国普遍采取了针对性措施,推动关键领域加快减排,以实现总体碳中和目标。本文通过梳理欧盟、美国、英国等全球主要经济体在上述四部门实施的碳中和政策,以期为中国碳中和政策制定提供决策参考。

能源系统低碳转型是实现经济与碳排放脱钩的关键,推动能源结构绿色转型是各国能源政策的努力方向。减少化石能源使用方面,退煤在欧美等多数国家减排政策中占据重要地位,各国普遍采取关停、禁止新建和改扩燃煤电厂等行政手段推出退煤计划,加快退煤速度。而日本、韩国等煤炭依赖程度较高的经济体政策重心在于提升煤炭清洁利用技术,并未强调退煤时间与计划。同时,推进碳市场和碳税两类碳定价政策以及取消化石燃料补贴等财税政策也是各国降低化石能源消费的重要举措。提升可再生能源发展方面,基于自然环境和资源禀赋差异,各国可再生能源的发展方向不尽相同,但建设高比例非化石能源的电力结构是各国能源政策的整体趋势,绿色投资和财政补贴等手段也是各国激励可再生能源、氢能等清洁能源发展的重要措施。

工业是各国能源消耗和二氧化碳排放的最主要领域,提升用能效率、加快可再生能源技术研发应用以及碳捕捉利用与封存(CCUS)等负排放技术是工业减排政策的重点内容。能源效率提升主要集中在生产环节,通过选取碳强度较低的生产原料、调整工艺流程、淘汰低能效生产装备和副产物循环利用等方式共同提升整体能效。生产系统的电气化建设也是工业部门的重要减碳措施,各国普遍通过资金支持引导可再生能源、氢能等技术的研发突破,从而提升生产设备和生产流程的电气化水平。此外,工业部门受自身生产投入结构限制,仅依靠提升能效和电气化水平难以实现碳中和目标,加快CCUS等负排放技术研发与降低应用成本也是工业部门重要政策布局。

交通部门减排政策主要集中在陆路交通领域,海洋和航空运输领域减排措施有待完善。陆路交通方面,电能替代政策是主要的减排政策。各国一方面通过制定严格的排放标准和燃油效率标准以及明确燃油车停售时间等行政手段,加速新能源汽车的推广和使用。另一方面,采用购车补贴、资金奖励等激励措施提升新能源汽车市场渗透率。同时,完善充电基础设施配套体系建设也是保障新能源汽车发展的重要政策手段。对于海洋和航空运输而言,各国政策侧重于提高现有燃料利用效率及加快可再生燃料、氢燃料等关键技术的研发突破。此外,发展智慧和数字化交通,优化出行结构、调整运输方式以及提高运载潜力也是各国推动交通部门减排的重要规划。

建筑部门减排重心在于提升能效和调整建筑用能结构。在能效政策方面,各国建立了绿色建筑标准,对建筑的排放标准以及使用的耗材等级等内容进行详细规范,强调建设从建造到使用全周期低碳建筑。在调整建筑能源结构方面,各国大力推进电能替代政策,通过安装光伏光热、采用高效电热泵等装置提高可再生能源供电供热比例,实现建筑部门低碳转型。

中国同样以最大努力谋划和推进碳中和目标的实现,从战略布局、目标规划、实现路径等方面积极部署政策措施。但基于经济发展阶段、资源禀赋、技术水平等差异,中国与全球主要经济体在重点领域的碳中和政策布局有所区别。整体而言,中国碳中和政策体系呈现顶层设计方案较为详细,但具体实施方案有待完善的特点。一方面,中国通过行政命令和法律法规等方式对各行业排放标准、能耗标准、化石能源产量与占比等重点指标进行了详细规定,自上而下推动行业加快减排进程。另一方面,中国碳中和目标提出至今不到两年,政策制定主要处于宏观指导阶段,对于可再生能源技术中长期发展目标和重点任务、不同行业具体技术研发规划等自下而上的具体行动方案有待进一步加强。

三、模型和情景设定

(一)模型介绍

CGE(Computable General Equilibrium)模型能够捕捉经济系统一系列变化的复杂影响和最终效果,已被广泛应用于中国宏观经济政策[11-12]、能源政策[13-14]、环境政策[15-16]等多领域的政策量化分析。本文采用的是由中国科学院科技战略咨询研究院和澳大利亚维多利亚大学COPS中心联合开发的中国能源经济动态CGE模型[17]。模型以国家统计局公布的2017年中国149部门投入产出表为基础,根据《中国统计年鉴》和《中国电力统计年鉴》数据,将电力部门进一步拆分为燃煤发电、燃气发电、核电、水电、海上风电、陆上风电、太阳能、生物地热能以及输配电部门,将石油天然气部门拆分为原油、管道天然气、液化天然气三个部门。最终形成159个部门、3种初级要素(劳动力、资本、土地)、6个经济主体(生产、投资、居民、政府、国外、库存)的数据库。模型参数和弹性主要参考GTAP第十版数据库的中国数据。

(二)情景构建

1. 基准情景

基准情景描绘了现有政策保持不变情况下中国经济未来发展趋势,本文的基准情景设置为NDC目标下未来中国的经济、能源消费和排放情况。基准情景下本文通过对联合国经济和社会事务部(UNDESA)、国际货币基金组织(IMF)、法国国际经济信息研究中心(CEPII)和国家信息中心等权威机构对中国宏观经济未来发展的预测梳理,形成2022—2060年GDP、人口、劳动力和宏观经济结构的增速数据。

基准情景下能源消费和排放数据校准主要基于国际能源署(IEA)发布的《2021年世界能源展望》[18]以及张希良等[19]和He 等[20]的研究。按照发电煤耗法计算的中国一次能源消费量在2043年左右达峰,峰值为63.2亿吨标煤,2060年能源消费量小幅下降至60.5亿吨,非化石能源占比达到42.8%。在既定能源消费结构下,中国能源燃烧的二氧化碳排放将在2030年左右达峰,达峰排放为105.0亿吨,随后排放下降至2060年的78.9亿吨。

2. 政策情景

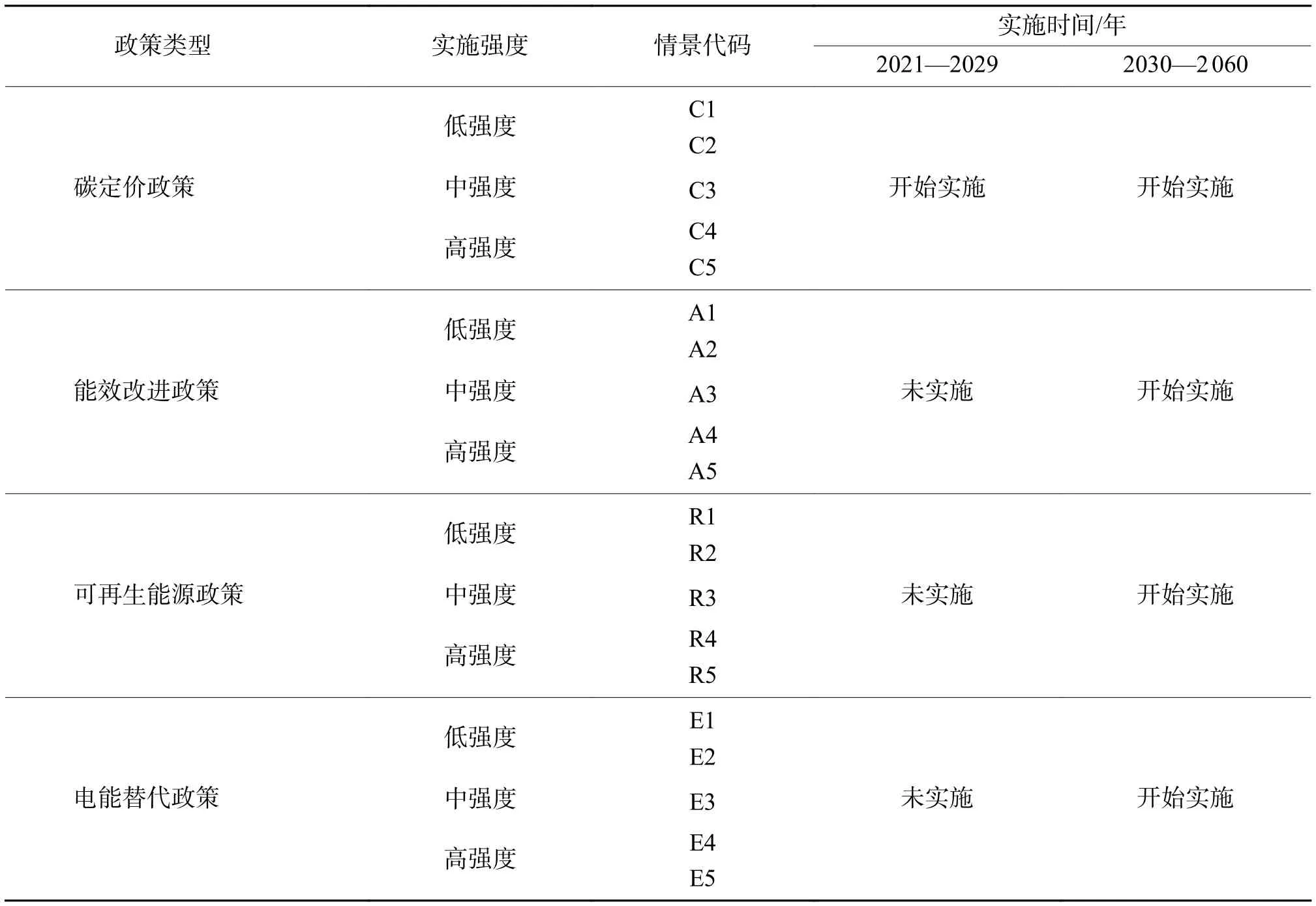

经过对国内外重点领域碳中和政策梳理发现,现有减排措施可以分为碳定价政策、可再生能源政策、能效改进和电能替代四类减排政策,以及CCUS和生态系统碳汇等负排放措施。本文选取四类主要减排政策进行模拟,同时由于四种减排政策在基准情景中已施加了一定力度用于实现NDC目标,且在2030年前主要以实现碳达峰目标为主要任务,因此,研究认为2030年前能效改进政策、可再生能源政策和电能替代政策在政策情景中的力度与基准情景相同,即该阶段不再引入额外的政策冲击,仅考虑适当提高碳定价政策实现尽早达峰。在此基础上,本文对四类政策分别设置5种不同强度,通过不同强度的四类政策相互组合形成20个单一政策、150个两种政策组合、500 个三种政策组合和 625 个四种政策组合,共计 1 295 个政策情景(表3)。

表3 政策情景设置

四、碳中和目标约束下中国经济与能源发展路径

(一)未来40年碳排放总量变化路径

CCUS技术和生态系统碳汇两类主要的负排放措施未来潜力存在较大的不确定性。根据现有研究预测,本文认为2060年CCUS技术的减排潜力约为8.8~20.4亿吨[8][19],中国人为增加的生态系统碳汇减排潜力在7~16亿吨之间[21-23]。而在碳源的研究中,现有文献研究普遍认为2060年工业过程二氧化碳排放约为2亿吨,非二氧化碳温室气体排放约为8亿吨①国务院发展研究中心预测,工业过程二氧化碳排放会从现在的 14亿吨逐渐下降到 2060年的 2亿吨,非二氧化碳温室气体排放从目前的24亿吨减少到 8亿吨。。综合考虑各类碳源和碳汇情况,本文认为能源燃烧碳排放下降到20亿吨以下,总温室气体排放量可以控制在30亿吨以内,通过CCUS技术和生态系统碳汇等负排放措施基本可以抵消,从而实现中国的碳中和目标。通过识别实现碳中和目标的政策组合发现,1 295个政策情景中仅有48个政策组合将2060年燃烧排放控制在20亿吨以内,基本实现碳中和目标。具体而言,所有一种和两种政策组合均无法实现碳中和;500个三种政策组合中仅有最高强度情景C5R5E5实现碳中和,占比为0.2%;625个四种政策组合中仅有47个组合情景实现碳中和,占比为7.5%。可以看出,碳中和目标下减排难度较大,需要多种减排政策协同实施才有可能实现碳中和目标。

图1展示了48个实现碳中和目标的政策组合未来40年排放路径。可以看出,碳中和目标约束下中国能源燃烧排放二氧化碳达峰时间在2027—2029年,达峰峰值为102.6~104.2亿吨(图1)。按照达峰峰值的95%计算平台期,发现平台期大约在11~13年,平台期基本位于2019—2031年。从减排路径来看,2031年后中国二氧化碳排放需要尽快进入快速下降期,2031—2040年平均每年减排速度要达到2.6%~4.8%,后期平均减排速度进一步加快,2041—2050 年和 2 051—2060 年的平均每年减排速度分别为4.9%~6.2%和 6.1%~8.2%(图2)。从关键时间节点的排放来看,实现碳中和目标的政策下,2030年、2040年和2050年的总排放量需控制在104.1亿吨、76.5亿吨和44.8亿吨以下。

图2 实现碳中和目标组合政策的年均减排率

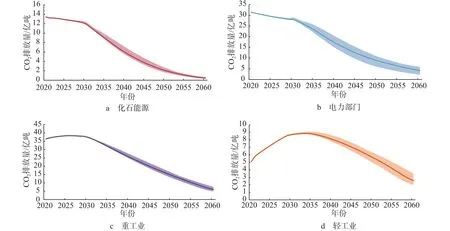

(二)重点部门未来40年排放路径

图3展示了2020—2060年实现碳中和目标的组合情景整体减排率以及部门减排贡献分解。从总体减排贡献来看,中国未来40年碳排放大幅下降,2060年碳排放总量相较2020年下降61.7%,其中重工业、轻工业、电力部门和化石能源部门是主要减排部门,四个部门减排量在总减排量中占比高达80%。分阶段来看,四十年间中国减排速度不断加快,但不同阶段主要减排部门有显著差异。化石能源部门和电力部门是前期关键减排部门,在2020—2030年和2030—2040年两部门减排贡献占比分别达到48%和44%;后期随着能源结构绿色转型、产业结构中轻工业和服务业占比提升,轻工业在总减排中的贡献逐渐凸显,2050—2060年间轻工业减排贡献占比达到23%;重工业部门在不同阶段的减排贡献差异较小,各阶段重工业减排贡献普遍高于30%,始终是实现碳中和的关键减排部门。

图3 实现碳中和目标组合政策的分阶段部门减排贡献分解

化石能源、电力、重工业和轻工业作为减排的重点部门,2020—2060年碳排放路径存在显著差异。目前中国能源结构和电力结构中煤炭和煤电仍占据重要地位,应加快煤炭清洁高效利用和提升能源消费中可再生能源占比,在多项政策共同发力下,化石能源和电力部门排放呈现持续下降趋势,并且在2030年碳达峰后,随着减排力度进一步加大,化石能源和电力部门碳排放下降速度大幅提升,到2060年化石能源部门二氧化碳排放量降至0.3~0.6亿吨,电力部门二氧化碳排放量降至2.2~5.8亿吨。对于重工业和轻工业而言,减排路径显著区别于能源部门,均呈现先小幅提升后稳步下降趋势。前期在高耗能高排放的能源使用结构和经济发展带来的产业规模扩张共同影响下,碳排放量仍会有小幅增长,后期随着能源结构清洁化以及用能效率不断提升,整体排放量会逐步下降。重工业和轻工业将分别于2025年前后和2033年前后达峰,峰值分别为38.2~38.4亿吨、7.8~9.0亿吨,2060年重工业和轻工业部门二氧化碳排放量分别下降至4.6~7.6亿吨和2.0~3.5亿吨(图4)。

图4 实现碳中和目标组合政策未来40年重点部门二氧化碳排放路径

(三)能源消费总量与能源结构

碳中和目标约束下中国一次能源消费量呈现先快速下降后小幅提升趋势。前期,随着能源利用效率的提升,中国一次能源消费量在2030年达到59亿吨标煤后快速下降,到2050年最低可降至46亿吨标煤。后期,一方面随着中国低碳技术和储能技术的成熟及高比例应用,可再生能源消费量大幅增长,带动一次能源消费量增加。另一方面,能效技术提高到接近世界先进水平后,提升速度下降,对于降低能源消费量的拉动作用减弱。整体而言,2060年中国一次能源消费量将在47~65亿吨标煤之间(图5)。

图5 实现碳中和目标组合政策的一次能源消费量(发电煤耗法)

碳中和目标下能源结构绿色转型速度不断加快,非化石能源占一次能源比重显著提升(图6)。2020年中国非化石能源占比15.6%,2025年将达到20%,2060年将超过81%,这与中国提出的“非化石能源消费比重到2025年达到20%左右、2060年达到80%以上”的目标基本一致。图7展示了2020—2060年中国三类化石能源产品的能源消费量变化,可以看出煤炭在未来很长时期内仍是中国主要的能源消费产品,但相较石油和天然气,煤炭消费量下降速度最快、最早实现消费量达峰。具体而言,2023—2027年煤炭以28亿吨标煤达峰,随后进入快速下降阶段,到2060年煤炭消费量将下降到3.8~5.7亿吨标煤。石油在2029年前稳步上升,2029年左右能源消费量达峰,峰值约为11亿吨标煤,2060年石油消费量下降至2.3~3.6亿吨标煤。天然气消费量达峰时间晚于煤炭和石油,2030—2034年以5.5亿吨标煤达峰,随后消费量稳步下降,2060年消费量稳定在1.4~2.2亿吨标煤之间。

图6 实现碳中和目标组合政策的非化石能源占一次能源比重图

图7 实现碳中和目标组合政策的未来40年四类能源产品能源消费量变化

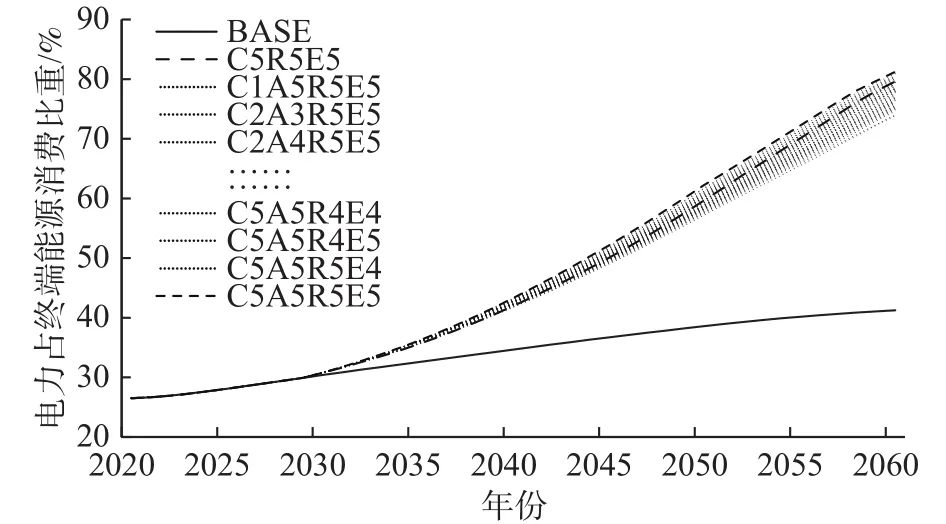

电力将逐步占据终端用能的主体地位,电力系统向实现深度脱碳不断推进。随着工业、建筑、交通等终端部门的电能替代,以及可再生能源电力系统的快速发展,终端能源消费结构中电力将占据主导地位。2020年中国终端电气化率约为26.5%,在碳中和目标约束下电气化水平大幅提升,2050年将达到57%~62%之间,2060年将达到75%~79%(图8)。与历史趋势相比,中国整体电气化进程明显加快。2000—2020年中国电气化水平年均提升约0.6个百分点,在实现碳中和情景下,2020—2060年中国电气化水平年均提升1.2~1.3个百分点。

图8 实现碳中和目标组合政策的终端电气化率

随着电气化的加快推进,电力需求量也将逐年攀升,预计中国电力需求量在2050年将达到13~17.5万亿千瓦时,2060年将达到13.5~22万亿千瓦时。从电力品种看,可再生能源电力将逐步替代化石能源电力,2060年煤电占电力需求的比例将减至4%~10%,气电占比将下降到2%~4%,而风力发电比例将提高到24%~29%,太阳能发电比例将达到32%~45%。但煤炭和煤电应确保有序退出,同时处理好退出路径与经济发展、社会稳定之间的关系。此外,大比例间歇性可再生能源上网要求具有安全、高效、可靠的能源体系政策支撑,以统筹区域间电力输送、可再生电力资源的匹配和储能等环节,确保电网安全稳定运行。

(四)经济影响

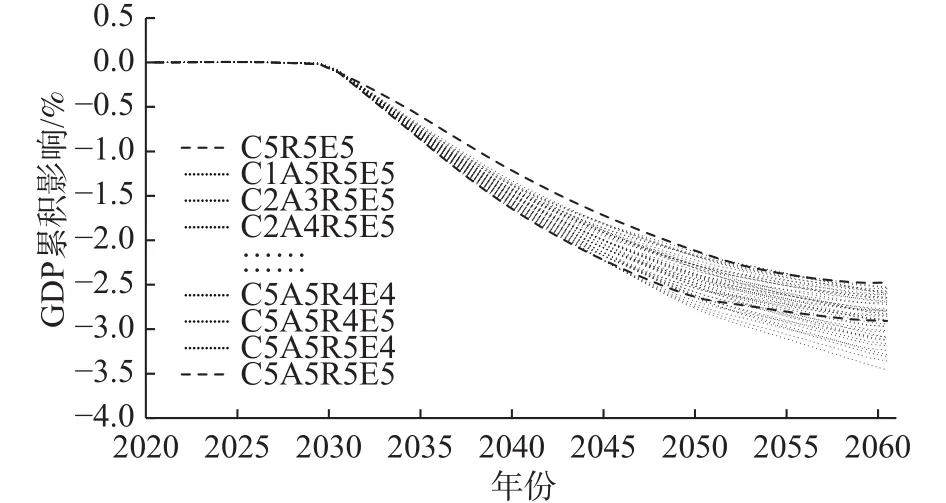

实现碳中和目标对宏观经济有小幅负面影响,总体经济损失可接受。相比于基准情景,碳中和政策组合将使2020—2060年中国GDP累积下降2.5%~3.5%(图9),这意味着2020—2060年GDP年均增速有望保持在3.46%以上,与基准情景的年均增速3.55%相比,对中国未来的经济增长影响较小,经济代价处于可控范围。与此同时,碳中和目标约束下中国2020—2035年GDP年均增长率约为4.8%,2020—2050年年均增长率约为3.8%,在实现碳中和目标的同时,中国也基本实现美丽中国和现代化强国的目标。

图9 实现碳中和目标组合政策的GDP累计变化

从时间维度来看,实现碳中和目标的经济损失存在显著时间异质性(图10)。不同政策组合对GDP的影响差异会随时间推移而逐渐增大,在2030—2040年间年均单位减排GDP损失的波动范围最小,每减少1亿吨二氧化碳排放,年均GDP增速将下降0.05~0.06个百分点;而在2050—2060年经济损失波动范围大幅扩大,每减少1亿吨二氧化碳排放,年均GDP增速将下降0.02~0.08个百分点。这意味着减排政策组合在实施早期,经济代价较易掌控,不同政策组合的经济影响差异较小;而到实施后期,经济代价的不确定性将显著增加。因此,中国需立足于长期发展,尽早尽快地制定具有前瞻性的低碳减排战略,保障经济的高质量发展。

图10 实现碳中和目标组合政策的年均单位减排GDP损失图

五、政策建议

实现2060年碳中和目标,中国需要能源与经济系统进行深刻的结构性变革。基于模型模拟分析结论,研究提出以下政策建议:

(一)借鉴主要国家经验规律,制定减排路径的总体方案

借鉴全球典型国家在碳达峰碳中和方面的经验与政策,中国在能源、交通、建筑、工业和碳税等领域需加紧减排步伐,进一步改进和提升碳定价政策、能效政策、可再生能源政策、电能替代政策的实施方案。在碳定价政策方面,要加快推进全国统一碳市场建设,理顺碳税、资源税和环境税之间的关系,建立完备的市场化碳定价制度。在能效政策方面,需加快出台针对交通行业、建筑行业、重点工业行业的最低能效标准,推动企业进行能源技术研发,形成从技术到设备、从生产到使用的整体能效进步。在可再生能源政策方面,在保证本国能源安全的基础上,完善建筑、工业等领域的可再生能源应用标准,构建以新能源为主体的现代能源体系。在电能替代方面,完善陆路交通电气化基础设施,采用高效电热泵作为替代热源实现供暖供热电气化,逐步推进生产系统电气化建设。

(二)对碳中和路径的关键时间节点设置控制指标,确保严格落实

碳中和目标约束下,中国二氧化碳排放在2029年前达峰,平台期仅持续到2031年。2031年后减排速度逐年提高,2031—2040年平均每年减排速度要达到2.6%~4.8%,2 051—2060 年平均每年减排速度达到6.1%~8.2%。在关键时间节点的主要能源环境指标也需要重点关注,在2030 年、2040年、2050年和2060年,二氧化碳总排放量需控制在104.1亿吨、76.5亿吨、44.8亿吨和20亿吨以下,而非化石能源占一次能源消费的比重应超过25%、43%、63%和81%,电力占终端能源消费的比重需不低于31%、42%、57%和74%。

(三)发挥产业部门在不同时期的减排作用,协同发力实现碳达峰碳中和目标

从减排效果来看,重工业和电力行业是最主要的减排部门,其次是轻工业和化石能源部门,需根据不同行业的差异化碳排放路径,有序推进关键领域的减排措施。在碳中和进程的不同时间段,发挥主导减排作用的部门也应有所差异:前期以重工业、电力部门和化石能源部门的减排为主,后期则以重工业和轻工业的减排为主。因此,在碳中和进程的前期,应重点推动能源部门的减排措施,加快可再生能源储能等先进技术突破,促进新能源成本快速降低;后期重点推动重工业、轻工业等用能部门的减排,推动循环经济和提高能源效率,实现工业低碳转型。

(四)统筹好电气化与能源安全、社会稳定之间的关系

各行业电气化水平提升将会显著提高总体电力需求,同时提升可再生能源电力上网比例。为保障中国能源安全,需确保煤炭和煤电有序退出,加快CCUS技术研发提升煤电清洁高效利用能力,缓解煤电产业减排压力,提高生存空间,协助煤基能源由主体能源向储备能源转变[24]。与此同时,高比例可再生能源电力需求向电网系统提出新的挑战,需要进一步打造具备灵活性、韧性和稳定性的低碳能源供应体系,建立源、网、荷、储高度耦合的电力供需平衡体系,保障能源行业高质量发展。

(五)制定具有前瞻性的长期减排战略,权衡减排政策的成本收益关系

实现碳中和目标的政策组合存在经济损失不确定性随时间推移而不断加大的趋势。因此基于碳中和目标的低碳发展战略制定必须要进行长期规划,制定具有前瞻性的减排战略部署,同时应设置好阶段性任务和短期目标,把握好降碳的节奏和力度,根据实际情况及时调整优化相关目标。此外,碳中和战略的首要是立足于发展,应基于减排政策的成本和收益,权衡经济发展和节能减排之间的关系,优化减排政策措施,遴选出适合中国国情的低碳发展路径。