甘肃临潭磨沟墓地仪式性随葬动物研究*

王 华 毛瑞林 周 静

(1.山东大学环境与社会考古国际合作联合实验室;2.山东大学文化遗产研究院;3.甘肃省文物考古研究所)

磨沟墓地位于甘肃省甘南藏族自治州临潭县陈旗(今王旗)乡磨沟村,洮河与其支流磨沟河的交汇处,遗址位于洮河的二级台地上。临潭地处青藏高原向黄土高原过渡的低山丘陵地带,海拔高度在2200~3900米之间。2008~2014年,甘肃省文物考古研究所联合西北大学对遗址进行了多次发掘,共清理墓葬1600余座,其中以齐家文化晚期墓葬为主,另发现有少量的寺洼文化以及具有过渡特征的墓葬[1]。根据初步的测年结果,磨沟墓地的年代跨度为1600~1400BC[2],相当于中原地区的二里岗时期。从墓葬形制看,竖穴偏室占有相当高的比例,且多为多人二次合葬墓,墓葬结构和埋藏过程也较为复杂,墓葬中多随葬动物骨骼。随葬的动物骨骼或置于墓葬填土中,或置于墓道中,或置于墓室中人骨旁。显然,动物在葬仪中扮演重要角色。

发掘者根据墓葬形制和出土陶器,将磨沟墓地分作三期:第一期为齐家文化晚期,年代上限接近或略晚于秦魏家墓地上层的年代,竖穴土坑墓比例很高,陶器与秦魏家墓地上层出土陶器十分接近;第二期竖穴偏室墓数量剧增,陶器中明显可分做甲、乙两类器物,且这两类器物基本不共存,仅在极个别墓葬中存在共存现象,发掘者暂将这一类墓葬归为齐家文化末期;第三期陶器类型与寺洼文化更加接近,年代上更接近寺洼文化[3]。

甘青地区随葬动物的现象可以追溯到大地湾遗址第一期,年代约为距今7900~7000年,主要为猪骨[4]。马家窑文化遗址,如民和核桃庄、青海柳湾等,都有随葬猪骨的现象[5],但并不普遍。齐家文化的墓葬中随葬猪骨的现象更加普遍,此前已在多个遗址中有发现,秦魏家遗址有46座墓葬中随葬猪下颌骨,其中多数置于墓葬填土,数量多寡不一,最少1件,最多达68件[6]。其它随葬猪下颌骨的墓地还有天水西山坪、永靖大何庄、武威皇娘娘台等[7]。这些遗址由于发掘工作较早,墓葬中的动物骨骼材料仅有简单描述,未进行全面系统研究。

磨沟墓地揭露的墓葬数量大,且年代具有一定的跨度,出土动物遗存丰富且具有区域代表性,对研究齐家文化晚期至寺洼文化洮河流域礼仪性随葬动物的演变具有重要意义。本文主要通过磨沟墓地出土动物骨骼的鉴定、分析,从历时性的角度分析磨沟墓地随葬动物行为的变化,探讨齐家文化向寺洼文化过渡的过程中,仪式性埋葬动物行为的演变及其与生业、社会的关系。以此为基础,将磨沟墓地置于更广阔的时空框架中,探讨处于“边缘地带”的齐家文化和寺洼文化礼仪性埋葬动物的特性。

一、磨沟墓地随葬动物骨骼的鉴定与分析

1.齐家文化晚期

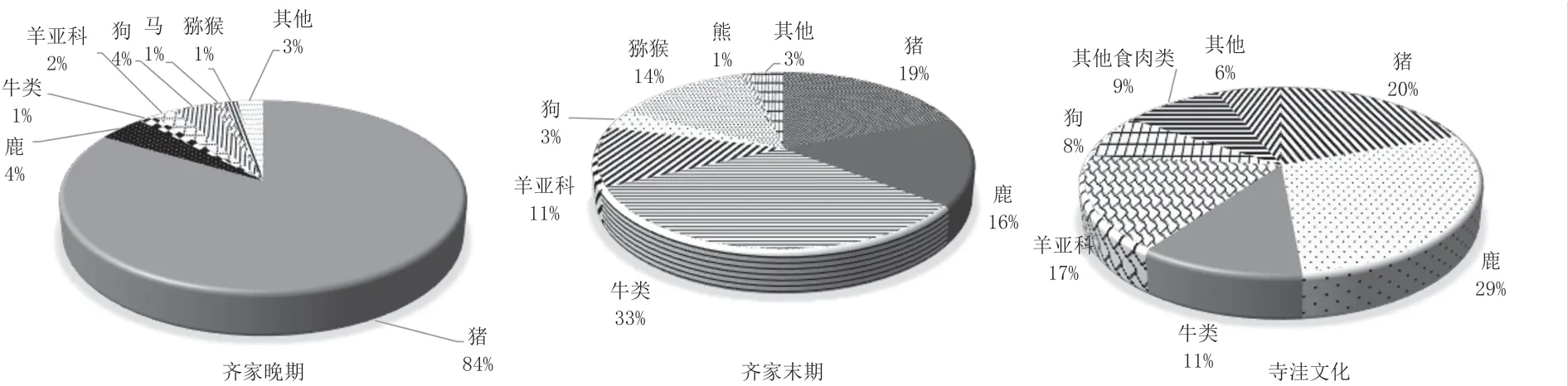

齐家文化晚期墓葬主要发现于2010年下半年和2011年,集中于磨沟墓地的北区,其中有163座墓葬中随葬动物骨骼,占这一时期墓葬总数的21.4%。随葬动物种属包括猪、黄牛、圣水牛、马、绵羊/山羊、狗、盘羊、马鹿、梅花鹿、狍子、麝、猕猴、虎、兔子及鸟等16个种属(表一),其中猪骨653件 (NISP),占骨骼总数的84%,其余种类包括鹿类、羊亚科、牛类(黄牛/水牛)、狗、猕猴等,但比例均在5%以下(图一)。

表一 磨沟墓地不同时期随葬动物的种属与数量

图一 磨沟墓地随葬动物种属历时性变化饼图

墓地随葬动物规律呈现复杂多变的特点,总结如下:1.猪下颌骨是墓葬中随葬最多的部位(共646件,占骨骼总数的83%);除猪下颌骨外,其它动物随葬部位以头骨和角为主,特别是鹿类的头骨和角发现较多;墓葬中发现有圣水牛的头骨和角,但未见有黄牛头骨和角,黄牛和圣水牛的肢骨随葬较多。2.墓葬在随葬动物种属方面表现出明显的倾向性:狗骨集中发现于3座墓葬中(M966、M1426、M1568),这3座墓葬除狗的骨骼外未发现有其它动物遗存。经拼合和比对分析,这3座墓葬随葬的狗骨骼分别来自于一个个体,这些骨骼解剖学上相连,推测可能是以相对完整的状态随葬;随葬马骨的墓葬仅有1座(M1590),5件标本均为指/趾骨,代表两个个体,其中3件(第一、二、三指/趾骨)解剖学上相连,属同一个体,另2件(第一、二指骨/趾骨)解剖学上相连,属同一个体;M952仅随葬鹿类骨骼,包括10件狍子下颌骨、2件狍子角和1件梅花鹿的头骨。

为了分析不同种类的动物骨骼共出状况,将墓葬按照出土动物骨骼的种类进行分类。其中仅随葬猪骨的墓葬为A类,仅随葬其它动物种属的墓葬为B类,既随葬猪骨又随葬其它动物种属的墓葬为C类。齐家文化晚期的墓葬中A类墓葬共有129座,占墓葬总数的79.2%;B类墓葬共有25座,占墓葬总数的15.3%;C类墓葬共有9座,占墓葬总数的5.5%(表二)。

表二 磨沟墓地不同类型的墓葬随葬骨骼状况

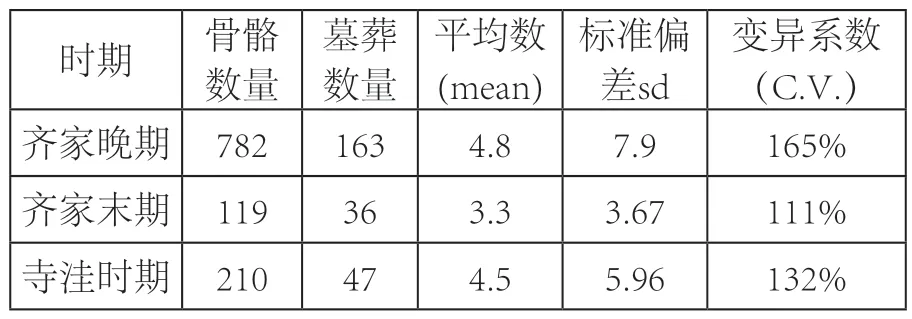

墓葬中随葬动物骨骼数量差异,可反映等级分化状况。对所有墓葬中出土骨骼数量的变异范围进行计算,齐家晚期163座墓葬中共随葬动物骨骼782件,平均每座墓葬出土动物骨骼4.8件,最少的墓葬仅随葬1件,最多的达68件,标准偏差为7.9,变异系数为165%,这表明随葬动物骨骼在数量方面存在相当程度的差异,一定程度反映墓葬存在一定的等级分化(表三)。

表三 磨沟墓地不同时期随葬动物骨骼数量分化状况

2.齐家文化末期

齐家文化末期墓葬集中发现于2008年下半年,多位于墓区的中部,其中有36座墓葬中发现有动物骨骼。从种属上看,齐家文化末期随葬的动物延续种属多样化的特点,出土有猪、猕猴、狍子、梅花鹿、马鹿、黄牛、圣水牛、盘羊、山羊、绵羊、岩羊、鬣羚、狗、虎、黑熊等15个动物种属。随葬动物种类上看,以牛类、家猪、鹿类、羊亚科为主,其中牛类占33%,家猪占19%,鹿类占16%,羊亚科占11%。

骨骼部位仍以猪下颌为主,食草动物包括鹿类(马鹿、梅花鹿、狍子)、牛类和羊亚科则以头和角为主,下颌次之,其它肢骨随葬则较少。

按照随葬动物的种类对墓葬进行分类,36座墓葬中,A类墓葬共有5座,占墓葬总数13%;B类墓葬共有25座,占墓葬总数的69%;C类墓葬共有6座,占墓葬总数的16.7%。

齐家末期的36座墓葬中共随葬骨骼119件,平均每座墓葬随葬3.3件,标准偏差为3.67,变异系数为111%,表明齐家文化末期墓葬中随葬动物骨骼的数量差异较小。

3.寺洼文化时期

寺洼文化时期的墓葬主要发现于2009年和2011年下半年,位于墓葬的南区,其中有47座墓葬中发现有动物遗存。种属非常丰富,包括猪、狍子、梅花鹿、马鹿、麝、黄牛、圣水牛、盘羊、山羊、绵羊、岩羊、鬣羚、黑熊、熊猫、狐狸、豺、猞猁、竹鼠、鹰等19个种属,各个种属的数量如表二所示。与齐家文化时期相比,寺洼文化墓葬中随葬动物的种属更加多样化,特别是一些野生食肉动物,包括黑熊(头骨)、熊猫(左侧下颌)、豺 (骨架一副,保存基本完整)、猞猁 (头骨)等的随葬,独具特色。

从随葬动物的大类上看,寺洼文化时期鹿类、牛类(黄牛和圣水牛)和羊亚科、猪的骨骼等都有相当的比例,其中鹿类占29%,家猪占20%,羊亚科占17%,牛类占11%,食肉动物中比例最高的是狗,占8%,其它野生食肉类共占比9%。这也反映了寺洼文化时期的动物随葬呈现更加多样化的特点。

骨骼部位方面,随葬的猪骨仍以下颌骨(35件)为主,占所有猪骨的85.4%;鹿类以带角头骨和下颌骨主,其中带角头骨21件,占所有鹿类骨骼的34.4%,下颌骨27件,占鹿类骨骼的44.3%;羊亚科随葬最多的骨骼部位是角,共11件,占骨骼总数的31.4%;狗的骨骼随葬具有集中且较为完整的特点,同一座墓葬中出土的多件狗骨均来自于同一个体。其它野生食肉动物,除一座墓葬中随葬一副基本完整的豺的骨架外,其余均为下颌和头骨。一些墓葬表现出明显的特性,如M535,除随葬1件猪下颌骨外,还随葬有4件狗骨,一副完整的豺骨架;另M456随葬鹰的跗跖骨4件。

47座寺洼时期墓葬中,A类墓葬共有12座,占墓葬总数25.5%;B类墓葬共有33座,占墓葬总数的70.2%;C类墓葬有2座,占墓葬总数的4.3%。

寺洼时期的墓葬中共有47座墓葬随葬动物骨骼,共随葬205件标本,平均每座墓随葬4.4件,数量的标准偏差为5.96,变异系数为132%。这反映了寺洼时期墓葬中随葬动物骨骼数量差异较小。

二、主要动物种属

家猪和黄牛是磨沟墓地中随葬相对较多的动物种属,这两个种属出土数量最多的部位分别是猪下颌骨和牛角。时代上,猪下颌骨主要出于齐家文化晚期墓葬中,而黄牛角多见于齐家文化末期和寺洼文化时期。基于出土时代的集中性以及样品数量(尤其是牛角)的有限性,将三个时期出土的家猪下颌骨和牛角合并进行分析,主要从性别比例和年龄结构的角度对墓葬中出土的这两个种属所代表的种群结构进行复原,探讨人类随葬动物的选择性以及当时的生业状况。

1.家猪

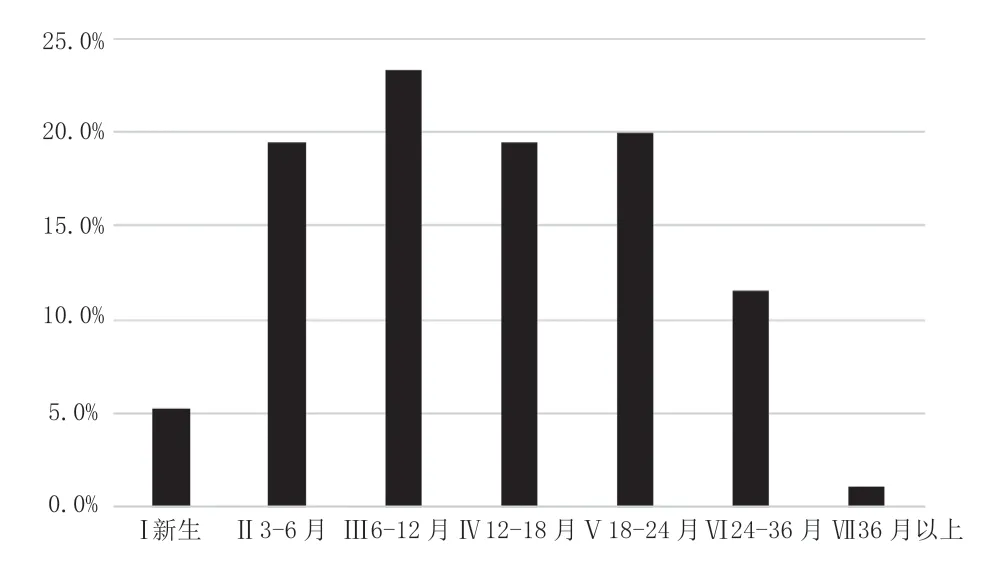

猪是磨沟墓地最为常见的随葬动物,从骨骼的尺寸和形态判断,均为家养个体。通过复原随葬猪下颌骨所代表群体的种群结构,以分析猪骨随葬是否存在选择性行为。性别鉴定主要依据犬齿的尺寸,犬齿明显发育的为雄性,不发育的为雌性。磨沟遗址出土的猪下颌骨中能够进行性别鉴定的共有219个个体,其中雄性57个,雌性162个,雄性与雌性的比例约为1:3,雌性明显多于雄性,这一性别比例有利于维持种群繁衍。年龄分析主要依据格兰特的方法和标准记录磨损等级[8],并将磨损等级与年龄相对应[9]。结果显示,磨沟墓地随葬家猪的死亡年龄集中在6~24个月之间,其中死亡率最高的年龄段为6~12个月。24个月以上以及新生个体的死亡率较低(图二)。这一年龄结构与居址中家猪的死亡年龄大体一致,即6~12个月当肉量达到最大时被屠宰。

图二 磨沟墓地随葬家猪下颌骨所代表的年龄结构

依据墓葬随葬猪骨的风化状况将其分作四级:Ⅰ.保存良好,骨骼表面基本不见裂痕;Ⅱ.保存一般,骨骼表面有少量裂痕;Ⅲ.保存不好,骨骼表面裂痕较多;Ⅳ.保存非常不好,骨骼表面呈现白色且裂痕遍布。按照这个标准,对墓葬中出土的696件猪下颌骨进行纪录,其中风化等级为Ⅱ级的有59件,比例为8.5%;风化等级为Ⅲ级的有301件,比例为43.2%;风化等级为Ⅳ级的有336件,比例为48.3%。由此可见,墓葬中出土的猪下颌骨多风化严重,很可能在埋入墓葬之前在空气中暴露了较长时间,但基本不见食肉类和啮齿类啃咬的痕迹。由此推测,这些骨骼多为人类日常消费后收集起来,并专门保存使其免受其它因素的侵扰,而后在特定时间的下葬仪式中被埋入墓葬,当然也不排除极少数个体为仪式前宰杀。云南纳西族就有类似的习俗,他们收集平时吃剩下的猪下颌挂于室内墙上,作为财富和家族安危的象征,而每遇丧事,则将猪下颌骨通通丢掉[10]。黎族则有在祭台上放置猪(或牛)的下颌骨,入殓后把宰杀的猪(或牛)的下颌骨连同其它随葬品放置于木棺上的习俗[11]。

下颌骨上偶见切割痕迹,多位于下颌支的位置,推测可能为分离头骨和下颌骨时使用工具所留下。下颌体内侧常见不规则形孔,706件猪下颌骨中共有197件的内侧有不规则状孔,这些孔的形成有两种可能性,其一是人们砸骨吸髓留下的痕迹;其二,这些位于下颌支位置的孔为下葬仪式过程中某一阶段有意而为之,包含有某种宗教意义,而只有部分下颌骨参与这一阶段的礼仪活动,故并非所有。这些解释需要未来更多考古学材料和民族学证据的验证。

磨沟墓地随葬的猪下颌骨所代表的年龄结构与居址基本一致,风化普遍较为严重,而不见其它食肉类和啮齿类啃咬的痕迹,这些证据表明磨沟墓地随葬的猪下颌骨应为人类日常肉食消费后积攒起来,随着定期举行的下葬仪式活动而被埋入墓地。且人类在选择下葬骨骼时,并无性别和年龄方面的偏好。这与仰韶时期八里岗遗址的情形有所不同,八里岗遗址明显偏向于选择年龄较大的个体进行随葬[12]。

2.黄牛/水牛

牛角是磨沟墓地出土最为频繁的动物骨骼部位之一,根据形态鉴定为两个种属:黄牛和水牛。黄牛角共计31件,一般附带有额骨,其中18件保存相对较好,可以判断左右,其中左侧9件,右侧7件,左右侧均随葬的有2件。Philip Armitage根据角心表面的结构特征、质地等建立了黄牛年龄判断的标准[13]。依据Philip Armitage的标准,对13件保存相对较好的个体进行年龄判断。其中属于第I年龄段的有4件,为1~2岁(幼年);属于第Ⅱ年龄段的有3件,为2~3岁(少年);属于第Ⅲ年龄段的有4件,为3~7岁(青年);属于第Ⅳ年龄段的有1件,为7~10岁(成年);属于第Ⅴ年龄段的有1件,年龄在10岁以上。根据有限的样品数量分析,磨沟遗址随葬的角以幼年、未成年和青年个体为主,成年和老年个体相对较少。

此前学者们的研究表明,黄牛的角在尺寸和形态上具有明显的性别差异。通过观察和测量现生标本,Caroline Grigson提出黄牛的角外侧长和角基部周长的测量数据可用于区分雄性和雌性,以及野生个体与驯化个体。她认为野生的雌性个体与驯化的雄性个体角基部周长的尺寸存在较大的重叠,但野生雌性个体的角外侧长的测量数据明显大于驯化雄性个体的测量数据[14]。Sykes和Symmons在观察大量现生标本后提出角基部周长和最小直径性别差异最为明显[15]。

磨沟墓地出土的数量较多的黄牛角为相关分析提供了可能。黄牛角尖部多残断,故角外侧长数据较少,但角基部一般保存较好。通过对磨沟墓地随葬黄牛角进行测量,测量项包括角外侧长(OC)、基部周长(BC)、基部最大径(BA)和基部最小径(BB),结果显示,多数个体测量尺寸分布相对集中,但有一个个体(OC=390;BC=282;BA=939;BB=780)明显大于其余个体,该个体的尺寸落入了Grigson测量的现代野生群体的尺寸范围,推测该个体很可能为野生个体。

为了判断墓地中黄牛的性别比例,对其中16个保存较好的成年个体的测量尺寸的分布情况进行分析,结果如图三所示。这些角的基部周长、基部最大直径和基部最小直径的测量尺寸明显可分作两组,其中基部周长(BC)的性别差异较大,基部最大直径和最小直径的性别差异相对较小,而基部最大径的差异稍明显于基部最小径,且基部周长的分界值基本在185mm左右,基部最大直径(BA)的分界值基本在650mm左右。这与Sykes和Symmons对现代样本的研究相符。基于此数据认为,磨沟墓地随葬黄牛的雌雄比例基本为1:1,即墓葬中雄性黄牛的数量与雌性黄牛的数量基本相同。

图三 磨沟墓地出土黄牛角测量尺寸分布

因缺乏这一地区居址中黄牛年龄结构的数据,磨沟墓地随葬黄牛是否有年龄和性别的偏好,暂时无法确定。目前的数据结果可做两种推测:(1)人类在举行葬仪时会有所选择,磨沟的证据表明,人类更倾向选择青年个体和未成年个体,但性别偏好不明显;(2)人类举行葬仪时随机随葬动物,并未有选择性。那么这些黄牛的年龄结构在一定程度上代表了居址中人类对黄牛资源利用后的情况。以青年和未成年个体为主的年龄结构,反映了以肉食资源利用为主的动物利用方式。

磨沟遗址出土水牛属的角共计17件,出土于不同墓葬,形态上短而粗壮,截面成等腰三角形,角的上面较平略呈凹形,下面微凸,棱部锐利,角心向后弯曲,与安阳殷墟[16]、宝鸡关桃园等遗址出土的圣水牛尺寸接近,据此推断,墓葬中随葬的水牛应为圣水牛。

三、磨沟遗址随葬动物的特点及其历时性变化

磨沟墓地随葬动物种属非常丰富,不仅包括家猪、黄牛、山羊/绵羊、狗、马等家养动物,还包括鹿类、野生羊亚科、食肉类等。这一时期其它考古遗址中较为稀有的动物种属如猕猴、熊猫、圣水牛、猞猁和鹰等的发现,显示了磨沟墓地随葬动物种属多样性。这与中原地区同时期遗址具有明显的不同。中原地区同时期的小双桥遗址、郑州商城遗址、偃师商城遗址礼仪性埋葬动物均以家养动物为主,主要为家猪、黄牛、山羊/绵羊、狗等[17]。

磨沟墓地随葬动物种属呈现出明显的历时性变化,齐家文化晚期以随葬猪下颌骨为主,而齐家文化末期和寺洼文化时期的墓葬中,家猪、牛类(黄牛、圣水牛)、鹿类和羊亚科(主要为山羊/绵羊)都占有一定的比例,食肉动物如熊猫、熊、虎、猞猁、豺等主要出于这两期,其中寺洼时期还发现有猛禽鹰的跗跖骨。而猕猴的下颌骨则出土于齐家晚期和齐家末期,其中齐家末期发现数量更多。由此可见,齐家末期到寺洼文化时期,磨沟墓地随葬的动物种属呈现更加多样化的特点,反映墓葬随葬习俗开始发生了变化。

从随葬动物骨骼的部位看,家猪随葬仍以下颌骨为主,肢骨、牙齿等发现非常少,不见脊椎骨和肋骨。牛科动物(包括黄牛/水牛和羊亚科)以头、角随葬为主,有少量肢骨发现,不见椎骨和肋骨。鹿类以带鹿角的头骨和下颌骨随葬为主,肢骨较少,脊椎骨和肋骨不见。

整体上看,从齐家到寺洼时期,无论是猪骨的出土数量比例,还是A类墓葬的比例,均呈下降趋势,表明家猪在葬仪中作用不断变小;与之相反的是,牛科动物、鹿科以及食肉动物的数量和比例,以及B类墓葬的数量和比例,均呈大幅度上升的趋势。而C类墓葬数量和比例一直均较少,表明猪骨和其它动物种属在同一墓葬中的几率非常低。这一规律可能反映随葬动物与身份认同的关系。这一问题可结合墓葬中的其它随葬品,进一步讨论。

墓葬中随葬动物骨骼数量的分化情况分析结果显示,齐家文化晚期分化较为明显,到齐家末期和寺洼文化时期,数量分化与前一阶段相比,不甚明显。

四、讨论

仪式性埋葬动物的现象自新石器时代早期开始出现,家猪是新石器时代葬仪中使用最为频繁的动物,多个地区新石器时代墓葬和灰坑中都有集中埋葬猪下颌骨的现象,反映了家猪在葬仪中的重要作用。至龙山时代,其它动物种属如牛羊开始在墓葬和祭祀坑中出现,但数量有限[18]。二里头文化时期,尽管黄牛和山羊/绵羊开始被使用,但数量较少,家猪仍然是仪式性埋葬动物的主要种属。商代祭祀活动是其国家统治的重要组成部分,动物祭祀是商代祭祀活动的重要组成部分。商代的动物牺牲在继承了新石器时代和二里头文化的基础上,形成了一定的制度,且随着商王朝的发展发生变化,大致从二里岗时期开始由“猪优位”向“牛优位”转变[19]。

磨沟墓地的主体年代大致相当于二里岗时期。与中原地区相比,磨沟墓地随葬动物既有相似之处,又独具地方特色。磨沟墓地齐家文化晚期墓葬仍以随葬猪下颌骨为主,其它齐家文化遗址如秦魏家、大何村等遗址的墓葬中都有大量随葬猪骨的现象,这表明洮河流域猪下颌骨随葬现象延续时间较晚,至少在公元前两千纪的前半段仍然非常流行。齐家文化末期到寺洼文化时期,磨沟墓地在随葬动物种属方面发生了重要转变,即由以随葬家猪向牛、羊、鹿等多种动物种属转变。磨沟墓地随葬黄牛角和圣水牛角在齐家末期和寺洼文化时期都较为普遍,这与郑州小双桥遗址祭祀坑中大量使用黄牛角的现象一致。两者的年代也大致相当,这显示地处西北地区的磨沟遗址在仪式性利用动物的行为方面与中原地区保持某种同步。

与中原地区商前期动物牺牲以家养动物为主不同,磨沟墓地随葬大量的野生动物,包括圣水牛、鹿类、羊亚科、食肉类等。一些墓葬中仅随葬野生食肉动物,如虎、熊、豺、狐狸、猞猁等具有鲜明的地方特色。这表明,磨沟墓地随葬动物种属具有一定的“随意性”,这与中原地区商代逐渐制度化的动物祭祀形成了鲜明的对比。这种“随意性”也体现在随葬动物的骨骼部位方面,磨沟遗址随葬动物最为频繁的部位是猪下颌骨和各种角,包括鹿角、牛角和羊角,肢骨随葬数量相对较少。下颌骨和角从解剖学的角度看都属于带肉较少或不带肉的部位。中原地区动物牺牲多发现于祭祀坑中,且多为整副骨架。

磨沟墓地随葬动物种属选择时明显具有倾向性,尽管猪下颌骨是齐家文化随葬最为频繁的骨骼部位,但齐家文化的家猪饲养从未达到中原地区仰韶时代的规模。目前齐家文化居址中出土的猪骨比例最高在30%左右,多数遗址低于30%,多个马家窑文化遗址如宗日、山那树扎、喇家等遗址的材料也表明家猪在动物生业中所占比例并不高。齐家文化仪式性埋葬动物以猪为优的特点恰恰反映了这一地区的人群、社会习俗和文化传统均与中原地区关系密切。此前就有学者根据陶器类型研究,提出齐家文化的主要来源应该是在甘肃东部以及关中地区[20],磨沟墓地动物随葬所反映的葬仪特征,显示了齐家文化的来源和早期发展与农业群体具有千丝万缕的联系。

长期以来,甘青地区被视为寻找山羊/绵羊、黄牛最早传入中国的证据,目前的证据显示这些草食性动物的饲养在齐家文化已经形成一定的规模,动物生业在一定程度上发生转变[21]。然而,磨沟的证据表明,这一地区仪式性埋葬动物的转变则是发生在齐家文化晚期以后,显示了与生业模式发展的不同步性,也反映了与思想观念相关的仪式性活动存在一定的稳固性与持续性。公元前1500年前后,在中原地区的影响下,伴随着这一区域畜牧经济的发展,仪式性埋葬动物行为最终发生转变。