气候变化与海洋生态系统:影响、适应和脆弱性

——IPCC AR6 WGⅡ报告之解读

谭红建,蔡榕硕,杜建国,胡文佳

自然资源部 第三海洋研究所,福建 厦门 361005

过去一个多世纪以来,人类活动累积排放的温室气体使得地球气候系统正在经历以变暖为主要特征的全球变化,并对全球环境、生态系统及生物多样性和人类社会产生了明显的影响,如冰川冰盖融化、极端气候灾害增加、生物多样性减少等。海洋占地球表面积的71%,既在调节地球气候系统方面发挥了重要作用,也受到气候变化带来的显著影响。观测数据表明,全球海洋在过去几十年来发生了明显的变化,包括海洋变暖、海平面上升、酸化和缺氧,海洋生境退化、生物多样性退化和渔业资源减少等。海洋环境的改变将进一步导致极端天气事件多发、海洋灾害加剧,对海洋生态系统、渔业资源、海洋工程、低海拔岛屿和沿海城市安全等产生严重影响,制约着经济社会的可持续发展。

2022年2月28日,政府间气候变化专门委员会(IPCC)发布了第六次评估报告(AR6)第二工作组(WGⅡ)报告《气候变化2022:影响、适应和脆弱性》(IPCC,2022)。AR6 WGⅡ报告较为系统地总结了第五次评估报告(AR5)发布以来的最新科学进展,全面阐述了当前和未来气候变化的影响、风险以及生态系统的脆弱性和适应措施等内容,客观地揭示了气候、生态系统、生物多样性和人类社会之间的相互依存关系,特别强调了气候变化对人类福祉和地球生态系统健康的威胁日益增加,以及社会系统转型的重要性及紧迫性。AR6指出,随着全球升温,越来越频繁的热浪、风暴、干旱和洪水超过了一些生物的承受极限,如暖水珊瑚等物种的大量死亡。AR6 WGⅡ报告还特别指明,气候变化是一项全球挑战,既需要本地解决方案,也需要各国政府、民间组织和私营企业通过国际合作,包括提供充足的资金、技术转让、政治承诺和伙伴关系,以更有效地适应不断增加的气候变化风险。

AR6 WGⅡ报告第三章“海洋和海岸带生态系统及其服务”评估了气候变化对海洋生态系统影响的最新研究进展和证据,包括新的实验结果、观测事实、数值模拟,以及对人类社会与生态系统如何适应气候变化的新认识和潜在的解决方案(Cooley et al.,2022)。限于篇幅,本文仅针对其中部分内容予以解读,重点介绍以下几方面的内容:1)气候变化引起的海洋物理和化学属性的变化,包括过去的观测事实和未来的情景预估;2)气候变化的影响和风险,以及海洋生态系统及其服务功能的脆弱性;3)可持续的适应性措施及挑战。文中关于气候变化风险的评估方法及评估结果的不确定表述(如高信度、很可能)等请参见原报告(IPCC,2022)。

1 海洋气候影响驱动因子的变化

1.1 物理因子

1.1.1 海温

IPCC AR6最新的评估结果表明,全球海洋自1971年以来的变暖是几乎可以确定的,2011—2020年期间,全球平均海表面温度(SST)相对于工业革命初期(1850—1900年)上升了0.88 ℃(0.68~1.01 ℃,90%以上可能性范围)(Fox-Kemper et al.,2021)。与生态系统相关的海温变化之关键指标是气候变化速度,即海洋等温线的移动速率和方向,而海温的升高已使得海表面等温线向极区显著移动(Burrows et al.,2011)。对于海洋生物而言,跟随等温线的移动才能使之更好地适应温度的变化。AR6 WGⅡ报告第三章指出,自1960年以来,海表面的气候变化速度为21.7 km/(10 a),其中北极/亚北极和热带海域的气候变化速度要显著高于其他海区(Cooley et al.,2022)。评估还表明,深海(1 000~4 000 m)和深渊(>4 000 m)区域的气候变化速度要大于中上层海洋,这表明全球变暖已经开始影响到深海环境及生物物种。

预计未来海洋将持续变暖(几乎可以确定),并且变暖的速度依赖于气候变化情景。第六次耦合模式比较计划(CMIP6)多模式预估结果表明,相对于当前时期(1995—2014年),到21世纪末期(2081—2100年),全球平均SST在不同共享社会经济发展情景下(SSPs)将分别增加0.86 ℃(0.43~1.47 ℃,SSP1-2.6),1.51 ℃(1.02~2.19 ℃,SSP2-4.5),2.19 ℃ (1.56~3.30 ℃,SSP3-7.0)和2.89 ℃(2.01~4.07 ℃,SSP5-8.5)(Fox-Kemper et al.,2021)。升温幅度较大的区域主要位于热带海域、北太平洋和北极海区,21世纪末期最大升温幅度可能超过4 ℃(SSP5-8.5)。预估结果还指出深海(海底)也将持续升温(图1)。

图1 未来海洋生态系统主要气候影响因子的变化预估:海平面上升(a)、表层海水pH(b)、次表层(100~5 600 m)溶解氧(c)以及透光层(0~100 m)硝酸盐浓度(d)的变化;2080—2099年四种共享社会经济发展情景SSP1-2.6(e)、SSP2-4.5(f)、SSP3-7.0(g)和SSP5-8.5(h)下SST、海水pH、溶解氧和硝酸盐浓度异常变化的区域(修改自Kwiatkowski et al.,2020)Fig.1 Projected trends in climatic-impact drivers for ocean ecosystems.Panels (a,b,c,d) represent end-of-century changes in (a) global sea-level rise (SLR),(b) average surface pH,(c) subsurface (100—5 600 m) dissolved oxygen concentration and (d) euphotic-zone (0—100 m) nitrate concentration against anomalies in sea surface temperature.Panels (e,f,g,h) show regions where end-of-century projected CMIP6 surface warming exceeds 2 ℃,where pH decline exceeds 0.3,where dissolved oxygen decline exceeds 30 mmol·m-3 and where nitrate decline exceeds 1 mmol·m-3 in (e) SSP1-2.6,(f) SSP2-4.5,(g) SSP3-7.0 and (h) SSP5-8.5

此外,海温升高还导致海洋热浪事件(MHW,一定时期内的极端高海温事件)的强度和频率增加(高信度)。自20世纪80年代以来,海洋热浪发生的频次增加了近1倍,并且强度更强,影响范围更大,持续时间更久,其中高强度的极端海洋事件的发生概率增加了20倍(Fox-Kemper et al.,2021);在SSP1-2.6和SSP5-8.5情景下,相对于历史时期,到2081—2100年,预计MHW将可能分别增加4(2~9)和8(3~15)倍,其中热带海域和北冰洋增加最显著。

1.1.2 海平面

由全球变暖引起的海洋热膨胀,陆地冰川和冰盖的快速融化导致全球海平面快速上升。评估结果表明,自1901年以来,全球平均海平面已经上升了0.20 m(0.15~0.25)m,并且近年来海平面的上升速率有明显加速的现象(高信度)(Oppenheimer et al.,2019)。全球海平面上升的幅度在空间上并不是一致的,在区域或局地上的海平面受到海洋大气动力过程和人为地面沉降等因素的影响。这对海岸带生态系统(如红树林、盐沼和海草床等)和近岸海洋工程产生影响。海平面上升将增加极值水位(局地海平面在短时间内可能会达到异常的高度)的高度和频次,使其重现期降低,引起沿海低洼地区淹没或洪涝灾害加剧(蔡榕硕和谭红建,2020)。

未来,全球平均海平面将持续上升。相对于当前时期,到21世纪中期(2050年前后),全球海平面将上升0.15~0.23 m(SSP1-1.9)和0.20~0.30 m(SSP5-8.5);到21世纪末,上升幅度将分别达到0.28~0.55 m(SSP1-1.9)和0.63~1.02 m(SSP5-8.5)。未来海平面的持续上升将进一步增加极值水位的高度和频率,如许多沿海地区当前百年一遇的极值水位发生频率到21世纪中后期将会增加20~30倍,变为几年一遇(高信度)(Oppenheimer et al.,2019;蔡榕硕和谭红建,2020)。并且未来极值水位还将进一步受到台风、风暴潮和海浪等因素变化的综合影响。

1.1.3 海流、层结和上升流

海流是海水运动的形式,不仅是海洋能量、盐分、碳和营养物质的输送载体与纽带,而且还控制着许多海洋生物的空间分布和种群连接。尽管持续的观测加深了人们对大西洋经圈翻转流(AMOC)变率的理解,但是目前的观测数据长度仍不足以定量评估AMOC的长期变化趋势。先前的评估报告(Gulev et al.,2021)指出,AMOC会在21世纪减弱(非常可能),CMIP6预估结果显示在SSP1-2.6和SSP5-8.5情景下到2100年AMOC将分别减弱24%(4%~46%)和39%(17%~ 55%)(中信度)。此外,海洋层结是影响全球气候的一个关键因子,其变化对海洋环流和海洋生态系统有重要影响(Li et al,2020)。观测数据表明,海洋层结在1970—2018年间增加了(1.0%±0.3%)/(10 a)(Fox-Kemper et al.,2021)。CMIP6模式预估结果表明,未来大部分海域上层海洋层结都将会增强(高信度)。上层海洋的快速升温以及中高纬度海水淡化会使得海洋层结增强,抑制垂直混合过程,进而影响热量、碳、溶解氧、营养盐等物质和能量的垂向输送。另外,大洋东边界上升流系统是世界上最具生产力的海洋生态系统之一,约占世界海洋渔获量的17%(Pauly and Zeller,2016)。在全球四大上升流系统中,只有加利福尼亚上升流系统自20世纪80年代以来表现出一定的增强趋势(主要由于局地风场的影响),而其他区域上升流系统(如秘鲁、加那利和本格拉上升流系统)的变化则有很大的不确定性(Fox-Kemper et al.,2021)。在所有排放情景下,未来东边界上升流风场的变化将会保持相对温和的节奏,其变化维持在当前水平±(10%~20%)范围内(中信度,Fox-Kemper et al.,2021)。

1.1.4 海冰

全球变暖导致北极海冰大量融化。观测数据显示,自20世纪70年代末以来,北极海冰面积持续减少,过去10 a(2010—2019年)夏季海冰面积相对于1979—1988年减少了2×10km(25%)。卫星资料显示,1979—2020年期间南极整体的海冰面积并没有显著变化趋势,但是表现出很大的区域性差异(Fox-Kemper et al.,2021)。CMIP6预估结果表明,在四种情景下(SSP1-1.9、SSP1-2.6、SSP2-4.5和SSP5-8.5)中,北极均可能在2050年之前出现季节性的无冰区(面积小于1×10km)(高信度),而在21世纪南极海冰也将出现整体的减少趋势。

1.2 化学因子

1.2.1 海洋酸化

工业革命以来,海洋吸收了大量人为排放的CO,改变了海水中碳酸盐体系的动态平衡,引起海水pH降低和碳酸钙饱和度下降,即海洋酸化。全球海洋表层pH值从工业革命前的8.2下降为8.1,相当于海水酸性增加了26%,这影响到海洋的生物地球化学循环和关键生态过程以及海洋生态系统(Orr et al.,2005)。自20世纪80年代以来,极区和亚极区表层海水pH下降的速率为0.002/(10 a)~0.026/(10 a)。酸化现象正在向海洋深层传递,并将导致文石和方解石的饱和层变浅(高信度)。到21世纪末期,全球大洋表层海水pH预计将会分别下降(0.08±0.003)(SSP1-2.6),(0.17±0.003)(SSP2-4.5),(0.27 ±0.005)(SSP3-7.0)和(0.37±0.007)(SSP5-8.5)个单位,其中北冰洋海洋酸化的程度最大(图1;Kwiatkowski et al.,2020)。此外,未来次表层和深层海洋也将受到海洋酸化的影响。例如,北大西洋20%以上超过500 m深的海床区域,包括被指定为海洋保护区的深海峡谷和海山等区域,海水pH到2100年将下降0.2以上(Lee et al.,2021)。

1.2.2 海洋溶解氧

由于海洋变暖引起的海水中氧的溶解度降低、海洋层化以及海洋生物耗氧量增加,导致海水中溶解氧的含量降低,造成海洋缺氧(Keeling et al.,2010)。此外,人类活动产生的营养盐和污染物排放入海导致近海海域海水缺氧事件的发生越来越频繁(Breitburg et al.,2018)。1970—2010年,海洋1 000 m以上海水溶解氧损失了0.5%~3.3%,海洋低氧区的面积扩大了3%~8%,且热带海洋最明显(Bindoff et al.,2019)。报告指出,未来全球海洋含氧量将会减少到空前的地步,其中次表层海水含氧量到21世纪末期将会分别减少(-4.1%±4.2%)(SSP1-2.6)和(-11.2%±7.7%)(SSP5-8.5),并且下降的幅度具有很大的区域性差异(图1;Kwiatkowski et al.,2020)。

1.2.3 营养盐

营养盐一般指海水中的无机氮、磷、硅、铁等。这是海洋浮游植物生长繁殖所必需的成分,也是海洋初级生产力和食物链的基础。海洋变暖和层化加强导致营养盐输送减少,限制了海洋浮游植物的初级生产力,但存在区域性差异。例如,热带海域初级生产力主要表现为氮(N)和磷(P)营养盐的限制,而在高纬度海域和较高生产力的上升流区则为铁(Fe)营养盐的限制。基于CMIP6地球系统模式的预估结果,由于上层海洋层化加强,未来表层海水的营养盐浓度将会降低,到2080—2099年间,上层海洋(0~100 m)硝酸盐浓度相对于当前水平将会分别减少(0.46±0.45)(SSP1-2.6)、(-0.60±0.58)(SSP2-4.5)以及(-1.00±0.78)(SSP5-8.5)mmol·m(图1;Kwiatkowski et al.,2020)。

越来越多的证据表明,人类活动排放的CO等温室气体已引起全球海洋物理和化学属性的变化,如海平面上升、海洋变暖、层化加强、酸化、缺氧及营养盐浓度减少等。上述因子独立或共同影响着海洋生物的季节性活动规律、空间分布和物种丰富度,使得全球海洋生态系统面临空前的气候变化威胁。例如,北极海区目前正同时经历着显著的海洋变暖(海冰减少)、酸化,以及营养盐匮乏等多重因素的共同影响;并且,很多环境因子正在接近“气候临界点”,例如,北极格陵兰岛和南极东部冰盖正在加速减少,而热带海域频繁的海洋热浪已经接近了造礁珊瑚的耐受极限(Leton et al.,2019)。

2 气候变化对海洋生态系统的影响

2.1 海岸带生态系统

海岸带生态系统处于陆地与浅海的交界地带,主要包括红树林、盐沼、海草床、海藻场、珊瑚礁、河口三角洲,以及基岩海岸和沙滩等,是许多海洋生物的重要栖息地。它不仅是人类活动和气候变化影响的敏感区域,也是海岸带“蓝碳”的主要储存地,在减缓和适应气候变化中有重要作用(蔡榕硕等,2020a)。

2.1.1 珊瑚礁生态系统

暖水珊瑚礁生态系统主要分布在热带或亚热带浅海海域,是海洋中物种最丰富、最富有生产力的生态系统之一,同时也为沿海社区提供丰富的食物、旅游资源和海岸保护等生态服务。全球变化背景下,暖水珊瑚礁生态系统受到了气候变化和人类活动的双重威胁,包括海洋变暖(海洋热浪)、海洋酸化,以及过度捕捞、陆源污染和围填海等(Hoegh-Guldberg et al.,2018;Bindoff et al.,2019;Hughes et al.,2020)。先前的评估报告指出,暖水珊瑚礁生态系统被认为是世界上最脆弱的海洋生态系统,目前全球超过一半以上的珊瑚礁处于中或高风险状态(Hoegh-Guldberg et al.,2014;Bindoff et al.,2019)。海洋变暖是暖水珊瑚礁大规模白化和死亡的主要原因,而海洋酸化不利于礁体的形成,加剧了珊瑚礁的侵蚀程度。本次报告增加了一系列新的证据支撑上述观点(图2)。现场观测和实验室结果表明,频繁发生的海洋热浪事件已经接近了珊瑚的热耐受极限。大堡礁在2016—2020年期间经历了3次大规模白化现象,直接导致了珊瑚覆盖率大量降低、鱼类等敏感物种减少、群落结构发生改变等(Courtney et al.,2020)。海洋酸化使得珊瑚礁生态系统变得更加脆弱,主要表现为珊瑚生长速率和礁体钙化率降低,易于发生病变等(Pitts et al.,2020)。

图2 观测到的气候影响驱动因子对海洋和海岸带生态系统的影响评估汇总(修改自Cooley et al.,2022)Fig.2 Summary assessment of observed climatic hazards to marine and coastal ecosystems

在海洋持续变暖和酸化的情景下,未来暖水珊瑚礁生态系统将面临更严峻的风险(高信度)。报告指出,当全球升温1.5 ℃时(相对于工业革命初期),暖水珊瑚礁预计将会减少70%~90%;当升温2 ℃时,几乎所有的暖水珊瑚礁(>99%)将会消失。海洋变暖叠加酸化增加珊瑚礁生态系统的脆弱性,到21世纪中期,珊瑚礁体的碳酸盐生产力预计将会减少71%(SSP1-2.6情景)。由于珊瑚覆盖率和多样性的降低,部分区域珊瑚礁鱼类的丰度到2060年将可能减少40%(SSP5-8.5情景,Strona et al.,2021)。尽管面临极高的风险,目前还没有有效的手段来保护和修复珊瑚礁生态系统。

2.1.2 蓝碳生态系统

由于具有丰富的储碳和固碳能力,红树林、盐沼和海草床等被认为是3个重要的海岸带蓝碳生态系统(Macreadie et al.,2019)。IPCC AR5指出,气候变化引起的海平面上升、海洋变暖和极端气候事件对红树林、盐沼和海草床等湿地生态系统产生了明显的影响(Wong et al.,2014)。围填海和近岸养殖等人类活动又加剧了气候变化对海岸带蓝碳生态系统的影响。受人类活动和海平面上升等多重因素的影响,2000—2010年期间全球红树林面积平均每年减少0.16%,其中东南亚地区减少最显著(Goldberg et al.,2020)。1980年代以来,盐沼系统也遭受了大量的损失,尤其是在一些发达或快速发展中的国家,区域损失高达60%(Gu et al.,2018)。受气候变化和近岸水质恶化的影响,全球海草床生态系统在1900—2006年间消失了29%(Green et al.,2021)。红树林、盐沼和海草床等湿地生态系统面积的减少直接导致了生物栖息地的丧失,影响了依赖其生存的生物及其多样性(高信度)。

从长期变化的角度看,未来海平面上升是红树林和盐沼生态系统面临的最大气候变化威胁,而海洋热浪是海草床生态系统的主要影响因子(高信度)。在不同的气候变化情景下,未来全球海岸带湿地面积将会减少20%~90%,其中RCP8.5情景下,海平面上升预计将在21世纪末期导致红树林等植被湿地减少90%(Oppenheimer et al.,2019)。海岸带湿地面积的减少将进一步削弱其社会服务功能,如海岸保护、食品供应、文化和旅游,以及气候调节作用(“蓝碳”)。如果不采取合适的适应措施,到21世纪末期,海平面上升对海岸带生态系统和人类社会带来的风险预计将增加10倍(IPCC,2019)。海洋变暖和海洋热浪将影响海岸带湿地生态系统的分布范围和物种组成。例如,在RCP8.5情景下,到2050年,地中海的一些海草物种(如大洋洲波喜荡草Posidonia oceanica)预计将减少75%,到21世纪末期可能面临灭绝(Chefaoui et al.,2018)。此外,人类活动还将进一步加剧气候变化的影响风险。近岸养殖和人工堤坝使湿地生境破碎化并阻碍了向陆地的迁移,极大地限制了其自然适应气候影响的能力。

2.1.3 河口、三角洲和泻湖

河口、三角洲和泻湖有多样化的生境和栖息地,为人类社会提供了丰富的生态系统服务,包括食物供应、减缓侵蚀、碳封存、娱乐和旅游等,但也受到了人类活动和气候变化的共同影响。自20世纪70年代以来,海洋变暖、海平面上升和人类活动排放的营养盐和有机物入海量增加,导致了世界主要河口区的盐碱化、富营养化、缺氧区扩大、频繁的有害藻华,并引起了底栖和中上层物种按其耐受限度而向上游的迁移扩散(Wong et al.,2014)。海洋变暖还导致河口区生物物种极向移动和季节演替异常,渔业资源下降,群落结构与功能改变(Troast et al.,2020)。海平面上升加剧了河口和三角洲地区咸水入侵,导致土壤盐碱化和湿地生境损毁(Talke et al.,2020)。海洋变暖和海洋热浪增强了河口和泻湖区的海水层化,加剧了细菌呼吸作用和富营养化的影响,使得海水脱氧频率和强度增加,缺氧区扩大(Derolez et al.,2020)。河口、三角洲等湿地生境的损毁还将进一步影响依赖其生存的鸟类以及海洋动物。未来河口、三角洲和近岸泻湖面临的气候变化风险与全球变暖的幅度、社会经济发展路径,以及拟采取的适应性措施有关。

2.1.4 其他

IPCC AR6 WGⅡ报告第三章还评估了气候变化对其他海岸带生态系统的影响,如大型海藻、基岩海岸和沙滩。大型海藻(如海带、紫菜和裙带菜等)广泛分布在低潮线以下的浅海区域,提供了丰富的生态系统服务,包括渔业、水产养殖、肥料和食物供应(Jayathilake and Costello,2020)。受海洋变暖和海洋热浪的影响,大型海藻经历了大范围的生境损失、丰度减少、生态系统结构的破坏和功能的降低等(高信度)。过去50 a来,气候变化的影响已使得大型海藻生态系统从未检出风险转变为中等风险(Bindoff et al.,2019)。未来由于对温度较敏感以及移动能力弱,大型海藻可能会经历大规模死亡事件,气候变化风险在全球升温1.5 ℃时将上升至高风险。

基岩海岸和沙滩生态系统广泛分布于热带和温带海洋的潮间带和浅海岸,是无脊椎动物、鱼类和海洋哺乳动物的重要栖息地。岩岸潮间带生态系统对海洋变暖和酸化有较高的敏感性(Bindoff et al.,2019)。海洋无脊椎动物移动能力较弱,如海参,对温度变化的适应性较低,容易受到海洋热浪的影响。例如,海洋热浪造成了东北太平洋部分区域海星数量锐减,其中多腕葵花海星(Pycnopodia helianthoides)数量减少了80%以上,直接导致其局地群落结构的改变(Harvell et al.,2019)。海洋酸化对甲壳类动物的生理活动影响较大,如扇贝和牡蛎,导致它们的生长速率和外壳钙化率降低。未来海洋变暖和酸化的协同影响将会增加基岩海岸和沙滩生态系统的脆弱性,使其可能达到中等或较高风险(中等信度)。

2.2 近海生态系统

近海生态系统位于海-陆-气和人类活动的交汇区域,虽然仅占全球海洋面积的7%~8%,但提供了约28%的全球海洋初级生产力,有机碳埋藏更是高达80%。近海生态系统不仅与沿海地区的社会经济发展和人民生活息息相关,还高度暴露于区域和全球变化的影响之下,是全球经济持续发展,且最富有生命力的地带。IPCC AR6 WGⅡ报告第三章分别评估了气候变化对半封闭海域、陆架海、上升流和极区海洋的影响及未来相关的风险(Cooley et al.,2022)。总体而言,近海区域同时暴露于加强的海洋变暖(海洋热浪)、酸化和缺氧等因素的共同影响中,近海生态系统和生物多样性因而发生显著的变化。近年来,近海区域海洋变暖和极端事件的频发使得海洋生物的物候特征、地理分布、物种组成和生活史的关键节点发生了明显变化(高信度)。例如,海洋变暖使得地中海呈现热带化趋势,原有的鱼类物种向更高纬度海区移动,导致局地的物种组成和结构发生明显改变(Hidalgo et al.,2018)。在白令海陆架海区,长期的底层拖网数据显示,鱼类和无脊椎动物的整体群落呈现明显的北移(Fauchald et al.,2021)。在海洋变暖和过度捕捞的共同影响下,近年来中国近海的渔获量下降明显,鱼类尤其是冷水种群落结构也发生了显著变化(Ma et al.,2019;蔡榕硕等,2020b)。

海洋缺氧导致低氧区面积不断扩大,已经对局地海域的浮游生物物种组成和群落结构产生不利的影响,尤其是在半封闭海域(高信度)。在波罗的海,海洋低氧区面积的增大使得当地大西洋鳕鱼适宜的产卵场面积不断被压缩(Hinrichsen et al.,2016)。海洋缺氧和变暖的叠加影响改变了浮游生物的季节更替,导致有害藻华事件的频繁发生(Hallegraeff et al.,2021)。另外,越来越多的证据表明,海洋酸化已经对海洋生物和生态系统产生了明显的影响,尤其是珊瑚类和甲壳类生物。对红海地区珊瑚的长期观测表明,酸化可以降低珊瑚的钙化率(Bindoff et al.,2019)。一组对加拿大阿蒙森湾海螺(Limacina helicina)的调查数据显示,超过80%的样本表现出外壳溶解的迹象(Niemi et al.,2021)。海洋酸化将会影响极区的细菌、浮游植物、浮游动物和底栖生物群落,酸化还会降低极区鳕鱼的运动能力使其对环境变化更加敏感(Brown et al.,2020)。此外,高强度的人类活动(如过度捕捞、陆源污染和围填海等)会增加近海生态系统的脆弱性,使其适应气候变化影响的能力减弱。

随着海洋变暖、酸化和缺氧的持续增强,以及人类活动的叠加影响,未来近海生态系统将面临更高的气候变化风险(高信度)。其中,热带海域的生物量将会减少,生物多样性降低,物种群落结构发生改变;中纬度近海区域热带化趋势将会更加明显,物种将向更高纬度迁移,导致外来物种入侵,以及局地物种生物量和多样性降低;极地和亚极地海区的营养级结构发生改变,浮游植物藻华的物候异常现象将会更加明显。例如,在高排放和低排放情景下,中国近海绝大多数鱼类的栖息地范围均将向北移动,鱼类物种丰富度可能出现南减北增的格局,物种周转构成了时间尺度上物种多样性变化的主要组分(Hu et al.,2022)。气候变暖还可能导致北极海域浮游植物初级生产力和总的生物量增加,这或许会给当地海洋生态系统带来新的机遇或挑战(Asch et al.,2019;Nakamura and Oka,2019)。

2.3 大洋与深海生态系统

大洋及深远海区域占据了绝大多数(>99%)的海洋体积,由于距离陆地较远以及受人类活动的影响相对较小,其气候变化影响的归因检测信号相对更明确。先前的评估报告已报道了大洋生物物种(从浮游植物到海洋哺乳动物)广泛存在向极区移动的现象(Hoegh-Guldberg et al.,2014)。AR6进一步指出,自1950年代以来海洋物种平均向极移动的速度为(59.2±15.5) km/(10 a)((43.7~74.7) km/(10 a))(Cooley et al.,2022),这与等温线的气候变化速率较为一致。海洋变暖引起的物种迁移已经造成了新物种群落的产生,并影响了局地的种群竞争关系,例如,在北大西洋高纬度海区,海洋变暖导致了大西洋鳕(Gadus morhua)丰度的增加,而黑线鳕(Melanogrammus aeglefinus)数量减少(Durant et al.,2020)。此外,海洋变暖还导致上层海洋等温线加深,鱼类等物种不得不向更深层的海洋移动以寻求新的热避难所,但是深层海水低氧区的扩大又压缩了其合适的生存空间(Deutsch et al.,2015)。

海洋变暖引起的层化加强抑制了大洋营养盐的垂直交换,导致浮游植物生物量和初级生产力降低(高信度)。卫星遥感数据揭示了全球浮游植物初级生产力在1998—2018年间整体呈现下降趋势,但也存在显著的区域性差异。其中,中低纬度海区初级生产力平均每年减少3%,而高纬度海区(包括南大洋和极区海洋)每年增加4.5%(Kulk et al.,2020)。浮游植物生物量和初级生产力的降低进一步引起了海洋浮游动物、海洋游泳动物和底栖动物生物量的减少。物候的变化改变了海洋生物的关键生命节点和季节更替。观测数据显示,过去50多年来北海区域浮游植物春季藻华事件平均提前了(4.4 ± 1.1) d/(10 a)(Bindoff et al.,2019)。越来越多的证据显示,浮游动物丰度达到极值的时间、鱼类的产卵和洄游期和爬行动物的繁殖期具有不同程度的提前(Kanamori et al.,2019;Cherkiss et al.,2020)。

气候变化的信号(如变暖、酸化和缺氧)已经开始传递到了200 m以下的深海区域,并已影响到了深海生物的生命过程和系统多样性(中等信度)。实验室仿真结果显示,海洋变暖和海洋热浪可以使深海冷水珊瑚发生严重的致死现象(Lunden et al.,2014),海洋酸化和溶解氧的变化能够影响深海冷水珊瑚对热胁迫的耐受能力(Büscher et al.,2017)。古海洋数据也揭示,极端海洋热浪事件可以导致深海冷水珊瑚发生区域性的消亡(Hebbeln et al.,2019)。在深海峡谷的低氧区,底栖鱼类的空间分布和丰度与溶解氧浓度梯度有关(Levin,2018)。此外,海洋酸化和缺氧还会影响深海生物地球化学循环,如降低厌氧甲烷氧化速率和减少向深海的颗粒有机碳(POC)通量(中等信度)。

未来大洋与深海生态系统面临的气候变化风险将逐步升高(高信度)。地球系统模式预估显示,到21世纪末期(2081—2100年),全球平均海洋净初级生产力将会下降4%~11%(RCP8.5),其中热带海域下降最显著(7%~16%),全球浮游动物生物量也将会减少(-9.0%±8.9%)(SSP5-8.5)(Kwiatkowski et al.,2020)。海洋变暖还将会改变海洋生物物候及季节更替,CMIP6模式预估了到2100年全球接近40%(SSP5-8.5)的海洋区域将会经历至少20 d的浮游植物生长期变更(提前或推迟)。其中,北冰洋浮游植物生长期将会显著提前,并且高排放情景(SSP5-8.5)下的变化幅度和空间范围要明显高于低排放情景(SSP1-2.6)(Lannuzel et al.,2020)。浮游植物物候异常以及营养盐的减少还将进一步导致上层海洋的营养层级不匹配,群落结构趋于小型化,北半球硅藻种类将可能减少30%(2100年,RCP8.5;Henson et al.,2021)。海洋浮游植物和动物生物量的减少将导致依赖其生存的鱼类等海洋动物资源量的降低。基于CMIP6的渔业资源模型预估结果显示,全球海洋动物的资源量到本世纪末期将会分别减少(5.7%±4.1%)(SSP1-2.6)和(15.5%±8.5%)(SSP5-8.5)(图3;Kwiatkowski et al.,2020)。此外,海洋变暖、酸化和缺氧对深海生态系统和生物地球化学循环的影响将逐步加剧,导致深海海底生物量的减少和固碳效率的降低。

图3 SSP1-2.6(b、e、h、k)和SSP5-8.5(c、f、i、l)情景下海洋浮游植物(a、b、c),浮游动物(d、e、f),游泳动物(g、h、i)及底栖动物(j、k、l)生物量变化预估(修改自Kwiatkowski et al.,2020)Fig.3 Projected change in marine biomass.Simulated global biomass changes of (a,b,c) surface phytoplankton,(d,e,f) zooplankton,(g,h,i) animals and (j,k,l) seafloor benthos (modified from Kwiatkowski et al.,2020)

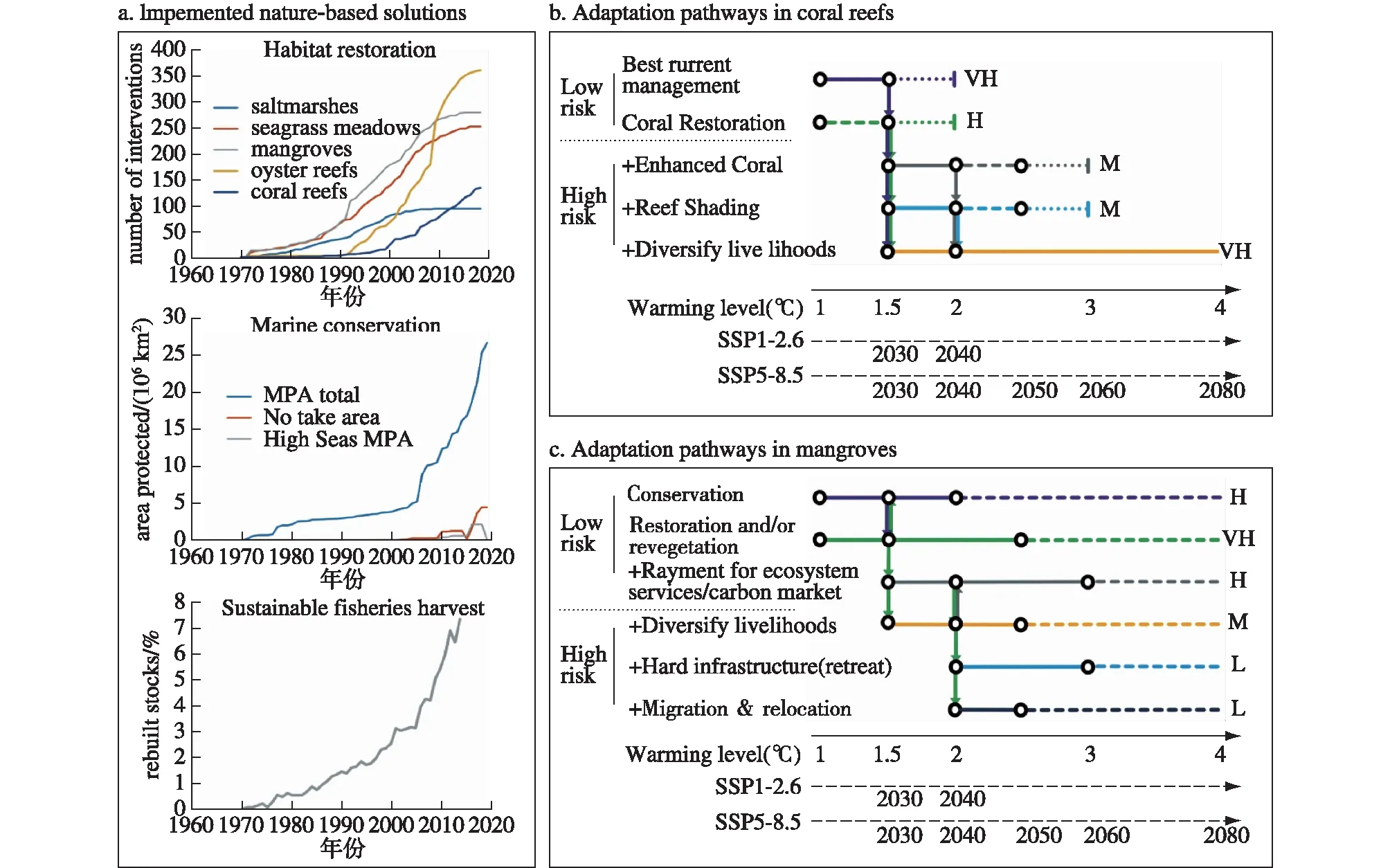

3 适应措施

气候变化和人类活动已经对全球海洋海岸带生态系统产生了明显的影响,并危及社会经济的可持续发展和人类健康,迫切需要采取积极的应对措施。海洋和海岸带生态系统能否适应气候变化的影响及未来的风险主要取决于人类社会采取的气候行动和应对措施。目前人类社会已采取了一些应对措施并取得了一定的效益,包括基于自然或生态系统的适应措施、人类系统-环境适应方案,以及基于人类系统-社会制度的适应对策。其中,基于自然或生态系统的适应对策(如保护与修复、人工种植、可持续的捕捞和气候灾害早期预警等)目前被认为是在海岸带系统保护和渔业资源管理方面应对气候变化的有效手段(Duarte et al.,2020)。例如,通过建立珊瑚礁等自然保护区和开展红树林等滨海湿地生态修复可以较为有效地防止上述系统受到人类活动的直接破坏,从而降低生态系统的自身脆弱性,以增强其抵御或适应气候变化或极端气候灾害的能力(图4;Wilson et al.,2020)。然而,上述措施也存在一些问题和局限性,包括生态系统自身的恢复速率较慢,系统内生物多样性会受到限制,并且在一些发展中或低收入国家,资金、技术和知识的获取以及利益的权衡都是很重要的问题。

图4 目前已经实施的以及未来潜在的海岸带和海洋生态系统气候适应措施(引自Cooley et al.,2022)Fig.4 Implemented and potential future adaptations in ocean and coastal ecosystems (from Cooley et al.,2022)

基于自然的应对措施对于低排放情景下的气候变化风险有一定的应对能力,但是在高排放情景下可能存在很大的不确定性,其有效性将随着全球变暖的持续而不断降低。例如,在RCP8.5情景下,到21世纪中期时,海洋热浪的强度和频率已远远超过了珊瑚的热耐受能力,单靠海洋保护区已不能避免珊瑚发生大规模白化和死亡(Bruno et al.,2018)。因此,需要采用变革性的措施提高珊瑚礁生态系统的恢复力。推动海洋和海岸带生态系统恢复力的发展对于维持全球海洋生态系统的服务,提高气候变化风险的适应能力至关重要。这需要世界各国政府、民间社会和私营企业通过国际合作,全面、有效和创新地发展变革性的气候变化行动措施,共同参与决策和行动,同时还要考虑风险、公平和正义。值得注意的是,生态系统气候恢复力的发展也受到全球升温幅度的限制,若升温幅度过早地超过1.5 ℃甚至达到2 ℃,则许多海洋和海岸带生态系统的气候恢复力因没有足够的发展时间而不可能实现。这表明,人类社会需要尽快采取强有力的气候变化减缓措施(如节能减排和发展“碳中和”及“碳捕获”技术)。

4 结语

IPCC AR6第二工作组报告第三章评估了2013年AR5发布以来气候变化影响海洋生态系统的最新研究进展,以及适应气候变化的新认识。报告明确指出,人类活动排放的CO等温室气体导致全球气候发生显著变化,并且已经明显改变了全球海洋的物理和化学属性,包括海温升高、海平面上升、海洋酸化和缺氧,以及营养盐浓度变化等,其中,1980年代以来海洋热浪的发生频率已经增加了1倍。

气候影响驱动因子的变化已经对海洋和海岸带生态系统造成了广泛和不利的影响。海洋变暖及海洋热浪事件的频发导致暖水珊瑚大规模白化和死亡,使得珊瑚礁生态系统处于非常脆弱和极高的风险状态(高信度)。当全球升温1.5 ℃时(最快到21世纪40年代,SSP5-8.5),暖水珊瑚礁预计将减少70%~90%;当升温2 ℃时,几乎所有的(>99%)暖水珊瑚礁将会消失。海平面的快速上升将使得海岸带红树林等滨海湿地面积减少和生物栖息地损毁,直接影响依赖其生存的生物及其多样性(高信度)。人类活动,如围填海和人工堤坝,使海岸湿地生境破碎化并阻碍了湿地生态系统因适应海平面上升而向陆地迁移的能力,极大地限制了海岸带生态系统适应气候变化影响的能力。海洋变暖、酸化、缺氧和富营养化等导致河口区生物群落结构改变和赤潮等有害藻华事件的频发(高信度)。海洋热浪引起大型海藻丰度减少、基岩海岸无脊椎动物数量和生长速率降低(高信度)。

海洋变暖和极端事件的频发已使得海洋生物的物候特征、地理分布、物种组成和生命过程的关键节点发生了明显变化(高信度)。海洋变暖引起的等温线变迁使得近海和大洋生物出现普遍的向更高纬度迁移的现象,导致热带海域的生物量减少,生物多样性降低;中纬度海区热带化趋势明显,外来物种入侵,物种群落结构发生改变;极地和亚极地海区浮游植物生长期提前,营养级结构发生改变。海洋变暖引起的层化加强和缺氧导致浮游植物生物量和初级生产总体呈现下降趋势,但极区浮游植物生物量会增加。此外,海洋变暖、酸化和缺氧等气候变化信号已经开始传递到了200 m以下的深海区域,并影响到了深海生物的生命过程、系统多样性和碳循环(中等信度)。

在气候变化和人类活动共同影响下,未来全球海洋生态系统面临的风险将不断加剧,尤其是海岸带和半封闭海域以及北冰洋海区(高信度)。尽管人类社会已经采取了一些应对措施,如建立海洋保护区和开展红树林湿地生态修复,但已采取的气候行动越来越不能应对日益增长的气候风险。在高排放情景下,基于自然或生态系统的应对措施的有效性会随着全球变暖的持续而不断降低。因此,世界各国政府和民间组织要加强国际合作,全面、有效和创新地发展变革性的气候变化行动措施,推动海洋和海岸带生态系统恢复力的提升,同时需要尽快采取强有力的减排措施以减缓全球变暖。最近研究表明,气候变化也已严重威胁到我国海岸带和近海区域的生态系统及沿海地区社会经济的可持续发展,亟须尽快加强全球变化综合风险防范(蔡榕硕等,2020)。