多层砌体结构抗震加固技术的探讨

刘方

前言

砌体结构的历史要追溯到中国的“秦砖汉瓦”、古埃及的“金字塔”、巴比伦的“空中花园”等。我国有大面积国土位于高烈度地震设防区,这些地区大量的建筑结构属于砌体结构,尤其是广大农村、中小城市以及乡镇地区的绝大多数建筑结构都是砌体结构,这也导致了与发达国家相比,我国在较强地震作用下的人员伤亡与直接经济损失较大(图1)。

图1 砌体结构在地震作用下的破坏场景(汶川地震)

长期以来,大量的研究成果以及震害调查结果都表明,我国地震中的人员伤亡和经济损失基本上都是由于建筑物的倒塌与破坏引起的。其中砌体结构的破坏与倒塌造成的伤亡和损失占整体伤亡和损失的很大一部分。砌体结构自身的抗震能力直接影响着地震造成的人员伤亡和经济损失的程度,因此,要想最大程度地降低这种影响,就需要对砌体结构的抗震设计与加固进行深入的研究。

砌体结构是指用砖石、砌块以及胶结材料通过砌筑工艺而形成的供人类使用、生活的一种结构。它的构成材料的力学性能主要是抗压、不抗拉、不抗弯等,这也就导致了砌体结构在地震力作用下抗拉能力、抗剪能力、抗弯能力相对较低,特别容易裂开、倒塌,具有明显“脆性”破坏的特征。同等级地震作用下,砌体结构破坏的概率相比钢筋混凝土结构、钢结构等其他各类建筑结构类型要高许多。究其原因,还是因为绝大多数砌体结构的抗震设计不够合理、细部构造后处理不当、施工过程的质量管理举措欠缺、实施建造行为的主体防震抗震意识浅薄。

多层砌体结构地震破坏模式及机理探讨

在地震作用力的影响下,从受力分析的角度讲砌体结构的传力路径为:地震剪切力首先通过砌体结构的楼板传递给墙体(主要承重构件),再由墙体传递给基础。在这个传力过程中,墙体是主要的承重构件,由于自身具有较大的强度和刚度,所以在地震作用下,墙体吸收了绝大部分的地震振动能量。在这种情况下,砌体结构的墙体不但承受着竖向的压力,也承受着水平向的剪力,这就导致墙体内部的受力是极其复杂的,砌体构成材料处于复杂应力的状态,直至复杂应力达到砌体结构的承载能力而最终破坏或者倒塌。

特别值得注意的是,砌体门窗洞口的设置使得砌体墙体形成了数量较多的非连续的局部墙体或者墙段,造成了砌体结构整体性较差而抗剪强度大幅降低。开洞墙体破坏主要有2种情形:(1)窗间墙体比窗下墙体先破坏(图2)。由于墙体开洞,墙体水平方向上间断不连续,在地震作用下,同一高度墙体会集体退出工作,甚至引起砌体结构的坍塌,破坏过程相对短而快速,不利于墙体整体功能的发挥,后期修复也比较困难,修复工艺十分复杂,代价也大。(2)窗下墙体比窗间墙体先破坏。由于窗下的墙体是连续而不间断的,其退出工作不会立即导致整面墙体的垮塌,能提前吸收部分地震能量,给墙体整体抗震性能的发挥争取了时间,最大程度地增加了墙体的延性性能,后期修复方便、快速,代价较低。

图2 窗间墙体典型破坏

开洞墙体的抗震设计

墙体的不同破坏模式对墙体的整体稳定性、安全性的影响是不同的,如果按照人为预期,最佳的破坏模式应该是窗下墙体的破坏比窗间墙体先发生或者窗下墙体和窗间墙体同时破坏。所以,这就要求,在进行砌体结构设计、构造设置、施工质量管理的时候,尽可能地让墙体“促进或者接近”产生这种理想化的破坏情形。

图3 窗下墙体典型破坏

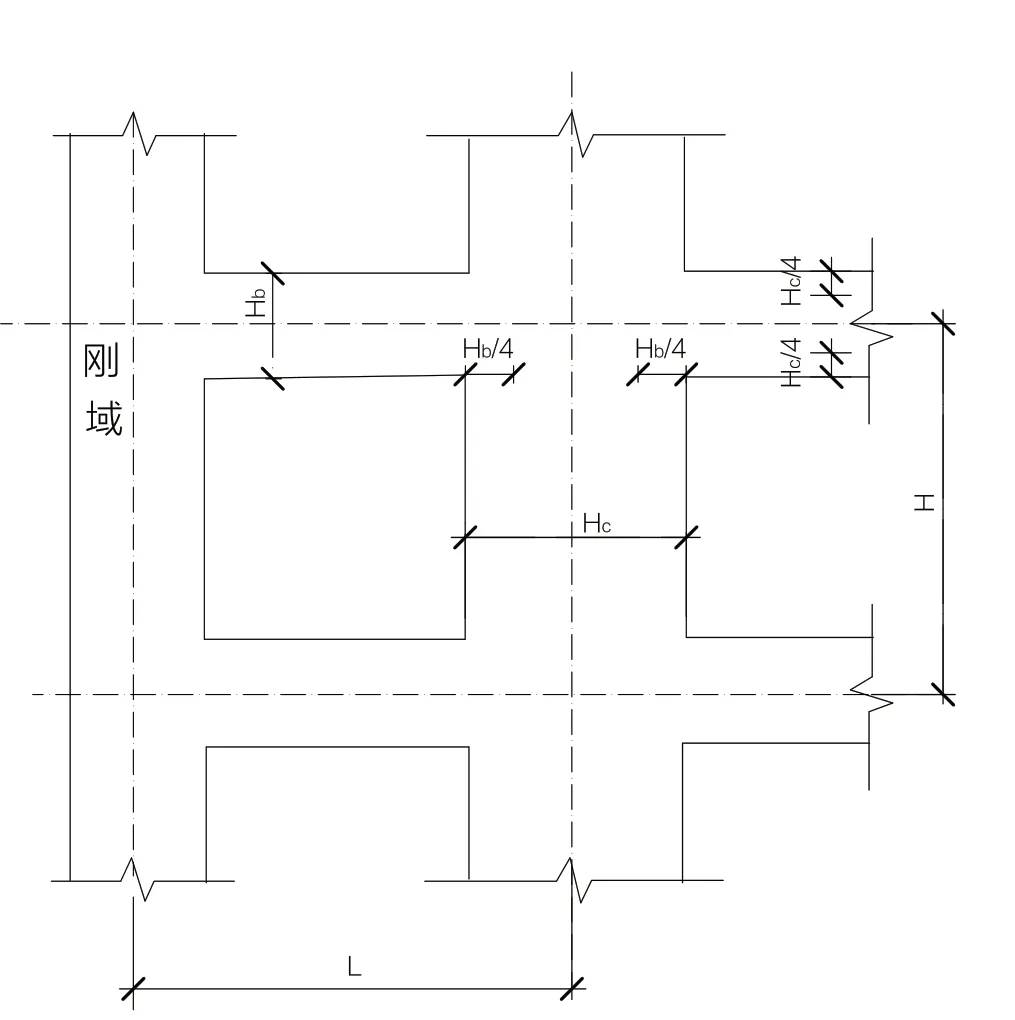

我国的砌体结构设计规范认为:窗下墙体由于没有开洞,其抵抗侧向位移的能力远大于窗间的墙体,单单进行一定的构造措施设置就可以实现抗震的要求。这种定性的构造措施有其简单易行的优势,但是针对地震中普遍出现的窗下墙、窗间墙破坏震害,对窗下墙设计方法进行优选也是一种发展趋势。就现阶段国内针对窗下墙设计计算的方法而言,国内不少学者都将壁式框架(图4)计算分析概念用于窗下墙内力计算中,同时考虑窗间墙与窗下墙的弯曲、抗剪形变,运用结构力学相关知识进行内力分析和相关计算。并由此衍生出了在进行砌体结构设计时对窗下墙也要进行受力计算分析的新方法,给广大砌体结构设计人员提供了新思路。因此,在进行砌体结构受力分析与计算时,利用壁式框架模型开展,同时考虑窗下墙体因素,这样才能获得更好的抗震效果。

图4 壁式框架简图

多层砌体结构抗震加固应用建议

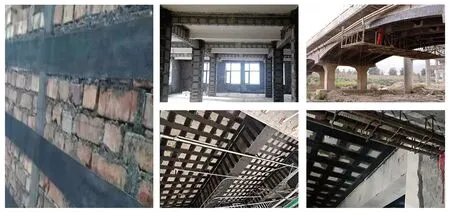

(一)捆绑装配式综合加固技术

捆绑装配式综合加固技术指的是在外纵墙、外横墙上,对构造柱用薄壁钢方管混凝土(图5),对圈梁用槽钢进行加固处理,用扁型钢或者角钢托对内横墙加固的综合性砖砌体加固思路。这种综合性的加固方法优于传统的单一形式的加固方法,极大地提高了砌体结构加固的施工速度,极大地提升了被加固砌体结构的安全程度,这种捆绑形式的综合性加固技术对多层砖混结构,尤其是对年久的多层砌体结构效果特别明显,具有施工速度快、施工程序简单、造价比较低、社会效益比较好等优点。经过大量的实践证明,此种加固类型防震抗震效果比较好,经加固后的房屋安全性比较高,有力地保障了使用者的生活舒适、安全。

图5 扁钢加固实例

(二)压浆锚杆拉结加固技术

压浆锚杆拉结砌体加固技术是指在砌体结构后加圈梁和后加柱体的位置先进行钻孔,再将外加柱和圈梁伸出的钢筋锚入孔内,再对孔内进行水玻璃砂浆的压力注浆而最终形成的联结加固技术(图6)。这种技术的优点是施工速度快、连接强度大且牢靠、质量好、节约钢材、施工时为室外作业而对室内干扰少。

图6 压浆锚杆拉结技术简图

(三)钢筋网砂浆面层加固技术

钢筋网砂浆面层加固技术是指在砌体结构墙体表面进行钢筋网绑扎铺设,形成钢筋网架,与墙体进行一定的联结,然后进行砂浆覆面处理的砌体加固技术(图7)。我国很多学者对此种加固技术进行了大量的研究,目前是比较成熟的。从数据来看,此种方法适用于墙体未开裂时对墙体进行处理,由于加固处理增加了墙体抗水平力的能力,所以,墙体的抗剪强度较未加固有较大幅度的提升。当墙体开裂后,如果再用此种方法进行加固,虽然抗水平力能力有所提升,但是墙体刚度、强度提升效果不是那么明显。不过,无论哪种情形下采取此类方式进行处理,墙体的变形能力和延性都有不同程度的提升。但加固产生的抗水平能力的提升幅度需要高于预期地震作用下的水平破坏力,这种方法的效果才明显。因此,广大工程实施者在采取此类方法时,建议进行适当的理论分析及内力计算,以确保加固的有效性,确保工程质量,保证施工行为的实际意义。

图7 钢筋网砂浆面层施工案例

(四)预应力加固技术

最早使用预应力技术对砌体结构进行加固可追溯到20世纪80年代,当时的技术是采取在楼盖下部的墙体内外侧各加一道钢筋混凝土圈梁,并使用钢拉杆将两道外加的钢筋混凝土圈梁互相拉结,墙体与钢筋混凝土圈梁呈夹心状。由于这种形式的拉结,两道外加圈梁之间隔着一道墙体,而且外加的钢筋混凝土圈梁与屋盖或者楼板并不直接接触,所以,外加圈梁与墙体不能形成整体,抗震效果非常有限。经验证发现,这种预应力拉结加固只有当地震时屋盖或者楼板发生相对较大的侧向移动时(即楼盖或者楼板在有一定的破坏的前提下),加固的效果才得以体现。这种加固形式虽然工艺简单、费用低廉、有一定的成效,但是缺点明显,比如“五花大绑”不美观,性能发挥不及时略显浪费、加固工作量大等,适合形体不大、要求不高的砌体结构。后来,又有人对此方法进行了改良,采用后张法预应力张拉方式张拉预应力钢丝束,将楼盖或者屋盖转化成刚性较强的水平方向的“深梁”(图8),外加在两头和中间设置3道用钢筋网水泥砂浆加固法处理的砖墙、钢筋混凝土门框和窗框,形成了一个抗剪筒体,吸收绝大部分地震剪力,加固效果大幅度提升,加固工作量也大幅度降低。

图8 预应力筋形式

(五) 消能支撑技术

消能支撑(图9)是指根据实际工程需要,通过在砌体结构中较为重要承重结构构件(如圈梁、构造柱等)下部或者旁边设置一定的吸能原件(如弹塑性变形元件和构件)将地震产生的振动转化为机械能或者其他形式的能量(如摩擦、弹塑性变形等),代价是消能原件破坏,但是,延迟了砌体主体结构进入弹塑性变形阶段的时间,主体结构主要承重构件不先破坏。消能支撑加固技术不仅为抗震加固提供了新方法,且适用面极其广泛,尤其在软土地基、结构较为复杂、多维震动等工程中效果十分明显,极大地提升了砌体结构的安全性、防震抗震性能。

图9 消能支撑实例

总结

在砌体结构加固方法、方案选择时,要重点关注方案和方法的组合应用,用最低的代价获得最好的效果,以经济效果和指标效果为参考,再考虑施工的简便性,筛选最优的综合性方案才是砌体结构加工工程人要做的首要事情。本文陈述了砌体结构的破坏机理及模式,重点说明了设计阶段应该考虑的要点,讲解了目前最普遍最常用的砌体结构加固方案,为广大老旧小区、抗震薄弱点明显的砌体结构建筑加固改造提供了一定的参考,相信在经过全面设计、综合考虑、严格施工、严格管理、促进质量等一系列的工程行为下,砌体结构的抗震性能能得到整体提升。