基于AHP-FCE模型评价的历史村落景观保护与建设研究

李晓斌,潘一楠,史承勇,郭 言

(西北农林科技大学 风景园林艺术学院,陕西 杨陵 712100)

随着国家大力推进社会主义新农村 、“美丽乡村”“美丽中国”建设以及“乡村振兴战略”等方针和政策的实施,加速推动了乡村景观的建设与发展,使乡村景观成为乡村振兴的重要组成部分之一。然而,乡村建设与发展越来越多受到城市化的影响和冲击,导致传统乡村景观向现代景观转变,在许多乡村景观建设中出现了单一化和趋同化现象[1],同时乡村社会经济发展与乡村景观遗产保护未能有效协同[2]。因此,如何客观评估乡村景观现存问题与探索乡村景观的可持续发展途径是目前学者们亟待关注的问题。

目前,国内外已构建了较多且各不相同的有关乡村景观的评价体系。如L.Tyrväinen等[3]利用计算机图形学评了大型乡村景观的美学价值;D.G.Sung等[4]将GIS和人工神经网络(ANN)相结合,对山地景观进行了综合评价;E.Özhanc等[5]运用VLQA方法对土耳其Bayburt地区具有不同特征的10个村庄进行视觉景观质量评价等。中国对乡村景观的评价研究起步相对较晚,但也取得了一定进展与成果。如刘滨谊等[6]在探讨乡村景观概念的基础上,从可居度、可达度、相容度、敏感度和美景度出发构建了5个层次的乡村景观评价体系;谢花林等[7]提出了包括社会效应、生态质量 、美感效果3个层次的乡村景观综合评价指标体系;王秋鸟等[8]将AVC理论与层次分析法相结合,对北京市怀柔区三岔村景观进行综合评价等。上述成果为本研究开阔了思路,提供了方法借鉴。

泥河沟村作为中国历史村落,近年受到较多学者广泛关注,通过对CNKI数据库文献查阅,可知当前国内对泥河沟村的研究成果主要集中在村落发展与遗产保护、村落形态与人文历史、旅游开发3方面,但基于评价体系视角下的泥河沟村景观保护与建设的研究还欠缺。鉴于此,本研究运用德尔菲法和AHP尝试对泥河沟村构建景观评价体系,通过FCE模型对其进行综合评价并提出相应优化设计策略。研究成果不仅丰富了乡村景观评价理论体系,而且为泥河沟乡村景观优化提供科学合理的规划依据与参考,进而为后续历史村落景观保护发展和规划建设奠定基础。

1 材料与方法

1.1 数据来源

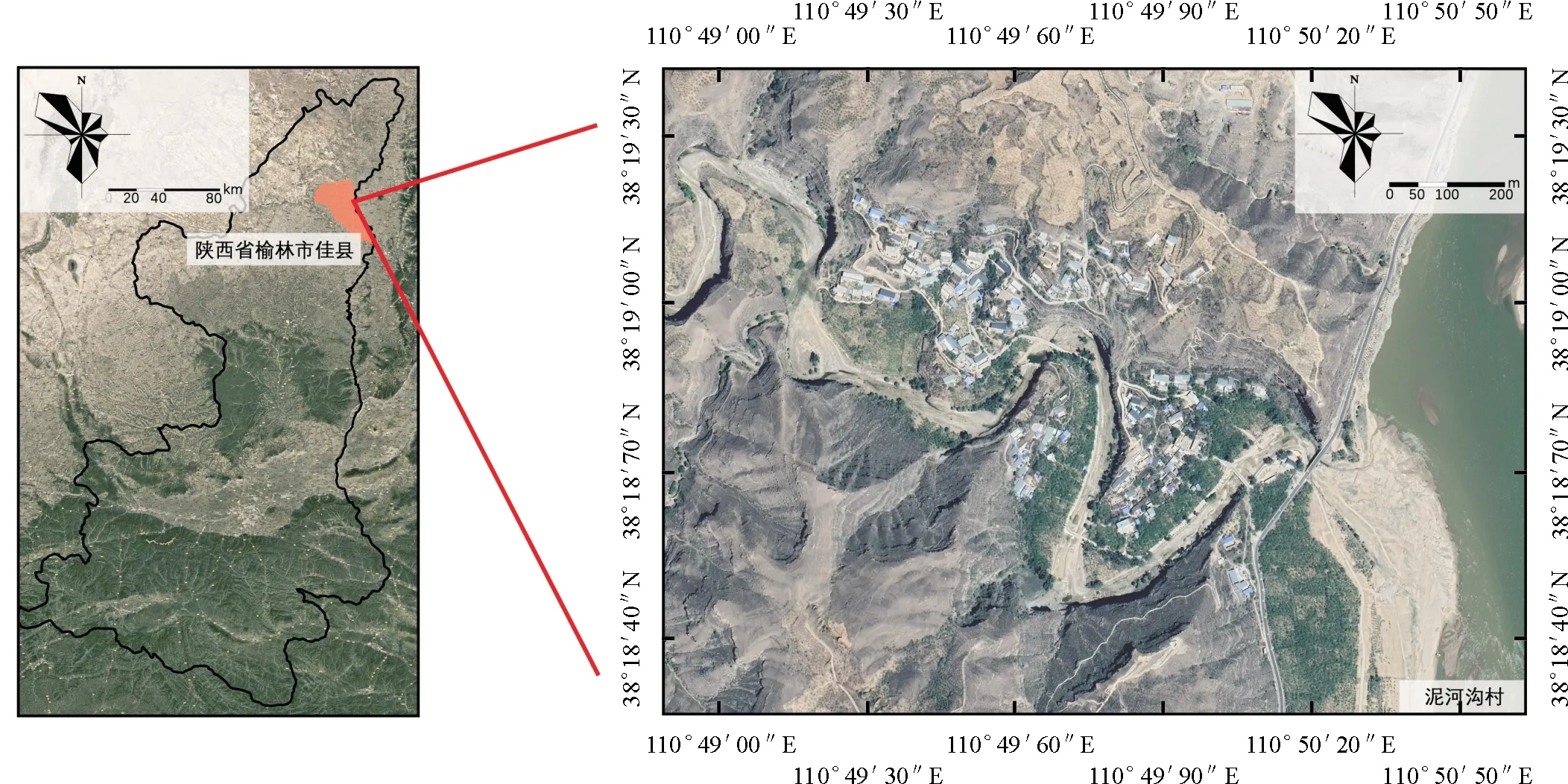

1.1.1 研究区概况 泥河沟村地处陕西省榆林市佳县朱家坬乡(图1),东临黄河,南、西、北三面环山。村落海拔约800 m,处于黄土高原上,属于黄河沿岸土石山村,属典型的温带大陆性半干旱季风气候。2014年,泥河沟村被列入第3批中国传统村落名录[9]。

图1 泥河沟村区位Fig.1 The location of Nihegou Village

1.1.2 数据来源 根据专家打分、调查问卷和现场访谈的形式收集本研究的基础数据。首先综合运用理论研究法、频度分析法和头脑风暴法初步确定泥河沟乡村景观评价指标;其次运用德尔菲法选择风景园林、城乡规划和艺术学等领域的20位专家,通过邮件、问卷星和访谈等不同形式征询专家意见,对指标进行2轮次筛选与调整,构建科学合理的评价体系,并对各指标进行赋值,确定指标权重;然后依据泥河沟乡村景观特点,确定各指标评分等级标准,向相关领域(风景园林、城乡规划、艺术设计)专家学者、社区居民和游客发放200份调查问卷,对泥河沟乡村景观进行评价;最后运用FCE数学模型计算得出泥河沟乡村景观评价体系中各指标评价分数和总评价分数。

1.2 研究方法

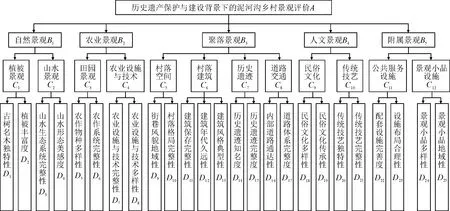

1.2.1 构建评价指标体系 通过对乡村景观评价相关文献的研究和分析[10-14],结合对泥河沟村实地调研获悉资料及实际发展需求,综合运用理论研究法、频度分析法和头脑风暴法初步确定泥河沟乡村景观评价指标体系,并运用德尔菲法征询专家意见,对指标进行筛选、调整,最终从自然景观、农业景观、聚落景观、人文景观和附属景观5方面构建评价准则层,在5个准则层下构建12个因素层和25个评价指标层(图2)。

图2 历史遗产保护与建设背景下的泥河沟乡村景观评价体系框架Fig.2 The architecture of the evaluation system of the rural landscape in Nihegou Village under the background of historical heritage protection and construction

1.2.2 计算相对权重 设计《历史遗产保护与建设背景下的泥河沟乡村景观评价指标体系权重确定问卷调查表》,采用德尔菲法分别以邮件、问卷星和访谈等不同形式向20位风景园林、城乡规划、艺术学相关专业的专家学者发放调查问卷,对各指标进行赋值,以构造判断矩阵,并基于AHP数学模型,结合Yaahp10.3软件计算各指标权重值。计算步骤如下。

将矩阵因子按列归一进行计算,公式为

(1)

对已经按列归一化的判断矩阵按行进行求和,公式为

(2)

将所得行和进行归一化处理,得到特征向量ω=(ω1,ω2,…,ωn)T,公式为

(3)

得出各指标权重值后,需对各判断矩阵进行一致性检验。

计算得出最大特征根,公式为

(4)

其中,(Aω)i表示向量Aω的第i个元素,A=判断矩阵。

计算一致性指标C.I.,公式中用CI表示,公式为

(5)

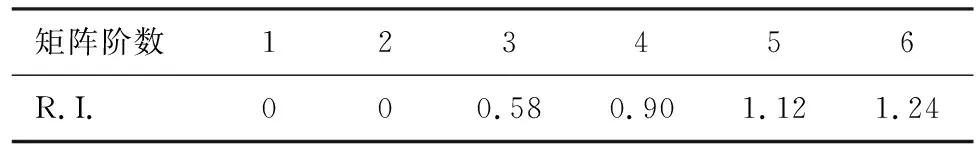

查询对应的平均随机一致性指标R.I.(公式中用RI表示)值(表1)

表1 平均随机一致性指标R.I.值Table 1 Value of the average random consistency index R.I.

计算一致性比例C.R.(公式中用CR),同时进行一致性判定,公式为

(6)

若C.R.<0.1,则通过一致性检验,若C.R.>0.1,则无法通过一致性检验,需重新调整该判断矩阵,直至通过一致性检验即可。

1.2.3 构建模糊综合评价模型

1.2.3.1 建立评价指标集 评价指标集即多层评价因素的集合。

1.2.3.2 确定评价等级集 设评价等级集V=(V1,V2,…,Vn)。

1.2.3.3 构建单因素模糊关系评判矩阵 1)构建隶属度子集Ri,Ri={ri1,ri2,…,rij}

(7)

式中:Ri是评价因素Uij对应于评价集合中每个评价标准V1,V2,…,Vn模糊子集的隶属度,其中Uij为第i项因素第j种评价的得票数。

2)根据隶属度子集Ri,并按照上述计算公式继续逐个构建相应指标的等级模糊隶属度,得到从U到V的最终模糊关系矩阵R:

1.2.3.4 构建模糊综合评价结果集 对模糊关系评判矩阵R与对应权重ω(ω为评价指标体系中各指标的权重值)进行模糊复合运算,以构建对应模糊综合评价结果集Y={y1,y2,…,yn},即

Y=ω∘R

={y1,y2,…,yn}

(8)

式中:“∘”为模糊算子,本研究拟采用M(·,⊕)模糊算子分别对目标层、准则层和因素层进行模糊综合评价。

1.2.3.5 计算模糊综合评价分数 根据模糊综合评价结果集Y和赋值后的评价等级集V计算出目标层、准则层、因素层和各评价指标的模糊综合评价分数,计算公式为

F=Y×V

(9)

2 结果与分析

2.1 评价指标体系权重结果

将专家打分结果进行整理统计,在AHP数学模型基础上,结合Yaahp10.3软件计算出泥河沟乡村景观评价体系中各指标的权重值(表2)。

表2 历史遗产保护与建设背景下的泥河沟乡村景观评价指标体系权重值Table 2 Weights in the index system for rural landscape evaluation in Nihegou Village under the background of historical heritage protection and construction

2.2 泥河沟乡村景观评价结果

2.2.1 建立评价因素集及评语集

2.2.1.1 建立评价因素集 泥河沟乡村景观评价因素集分为准则层因素集、因素层因素集和指标层因素集。准则层因素集A={B1,B2,B3,B4,B5};因素层因素集为B1={C1,C2,C3},B2={C4,C5},…,B5={C12,C13};指标层因素集为C1={D1,D2},C2={D3,D4},…,C13={D28,D29}。

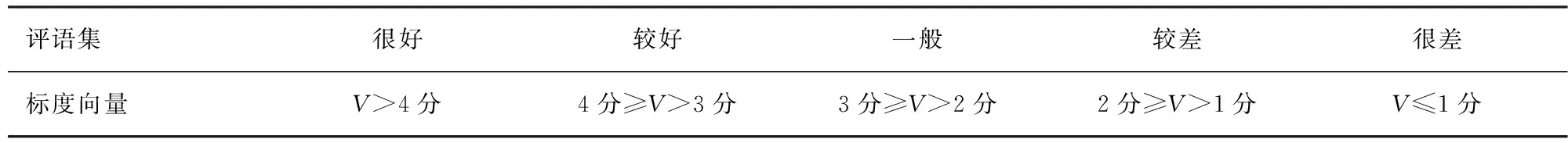

2.2.1.2 建立评语集 评语集一般根据模糊数学五分制建立,本研究将泥河沟乡村景观评语集确定为V=(V1,V2,V3,V4,V5)={很好,较好,一般,较差,很差},并将其进行定量化处理,对应标度向量为{5分,4分,3分,2分,1分},最后给出V的相应评语(表3),邀请不同调查群体根据问卷问题进行评价。

表3 泥河沟乡村景观评语集分布说明Table 3 Distribution of the remark set of the rural landscape in Nihegou Village

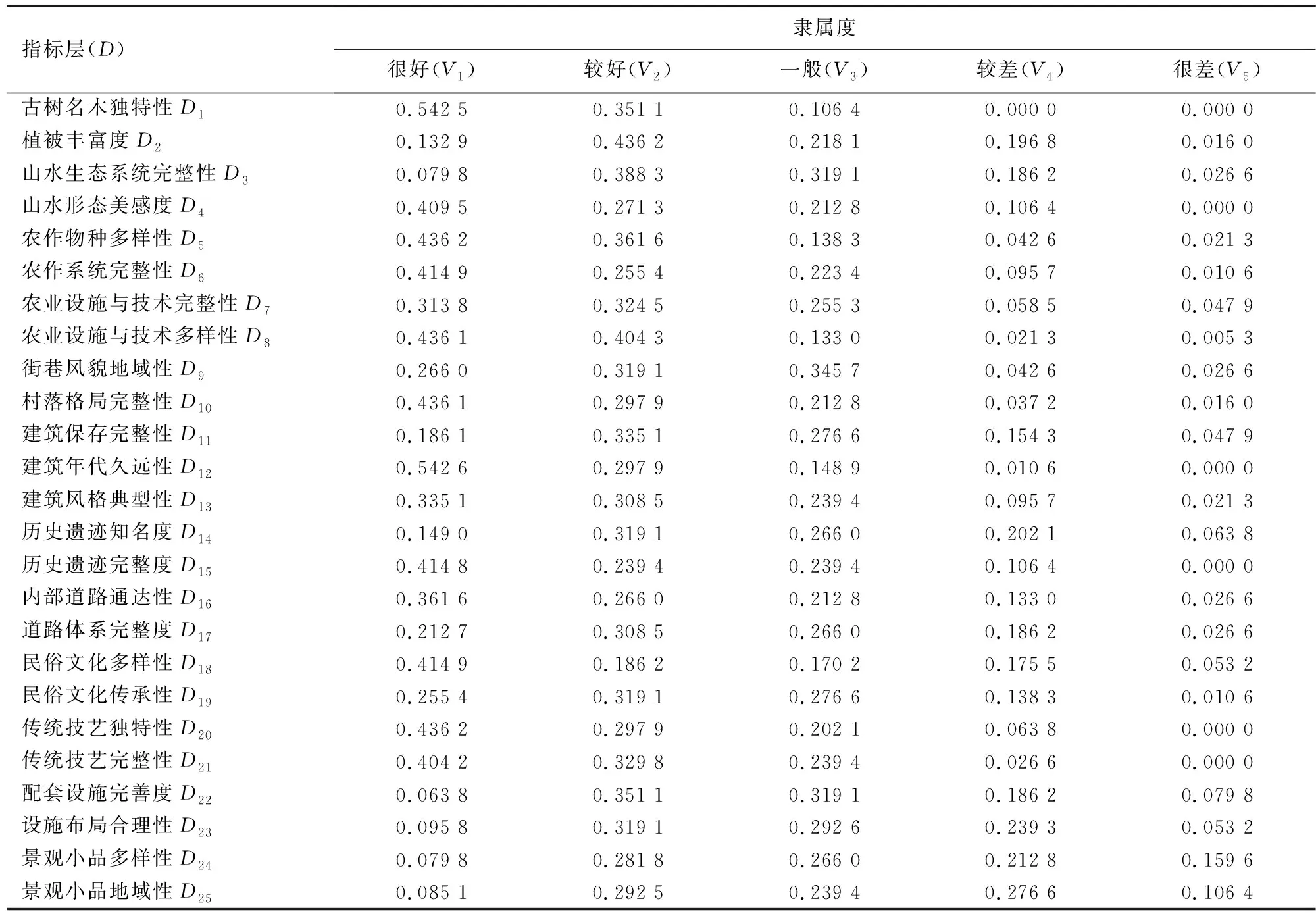

2.2.2 确定评价指标隶属度 为确保数据客观性、准确性,根据所构建的泥河沟乡村景观评价体系,向相关领域(风景园林、城乡规划、艺术设计)专家学者、社区居民和游客发放200份调查问卷,邀请其根据所确定的评语集标准对泥河沟乡村景观进行评价。本次调研总计发放问卷200份,其中有效问卷188份,有效率高达94%,具有良好的可信度。将各项评价因子的得分进行统计汇总,并对分值结果进行归一化处理,得到各评价指标隶属度(表4)。

表4 泥河沟乡村景观评价指标隶属度Table 4 Grade of membership of indexes for rural landscape evaluation in Nihegou Village

2.2.3 模糊综合评价结果与分析 根据得出的各层模糊评判关系矩阵及评价因素权重集,运用模糊综合评价数学模型计算得出,泥河沟乡村景观评价体系中各项指标的评价分数和总评价分数(表5)。

表5 泥河沟乡村景观各指标评价结果Table 5 Results of evaluation of the rural landscape indexes in Nihegou Village

2.2.3.1 自然景观评价 泥河沟乡村景观评价中“自然景观(B1)”综合得分为3.635 5,位于“较好”评价等级。其细分指标层中古树名木独特性D1得分最高,为全部指标层中最高(4.436 1分),从综合得分与实地调研获悉,泥河沟村拥有全球重要农业文化遗产——佳县古枣园,古枣园内拥有丰富的古树名木资源。泥河沟村位于我国黄土高原沿黄河地带的土石山区,群山环绕,地形复杂,沟壑纵横,北侧有金狮山凸悬,南侧有银象山弯曲内凹,藏风聚气,形成“左狮右象”山地格局。但石山相对裸露,土石为主的山地很难存留雨水,因此水土流失严重,山体上部在长期风蚀作用下土质贫瘠导致鲜有植被覆盖且物种单一。村落紧邻黄河,且车会河流经村内,但山地地区常年面临干旱和水土流失问题,车会河已逐渐变成季节性河流,除雨季外,该河长期处于枯竭状态,导致水体生态较差。

2.2.3.2 农业景观评价 泥河沟乡村景观评价中“农业景观(B2)”综合得分为 4.008 7,位于“很好”评价等级,在5个准则层的综合得分中分数最高。泥河沟村拥有独特的田园景观——红枣种植,且红枣品种多样,形成了丰富的种质资源库。此外,村落近年开始整合农作物资源,先后引入了苹果园、葡萄园等农业园,以此延伸农业产业链条。泥河沟村在长期的农业实践中,形成了独特且较为完整的枣林生态系统,包括枣粮间作和庭院经济生态系统模式。同时,也衍生出多样化的农业设施与技术,如传统灌溉与肥料运输系统、水资源利用系统、晾枣设施等。但部分农业设施与技术未得到有效保护,如晾枣崖的晒枣功能逐渐被废弃,水利设施已不存在。

2.2.3.3 聚落景观评价 泥河沟乡村景观评价中“聚落景观(B3)”所得评分为3.789 3,位于“较好”评价等级,但其细分指标的得分存在明显差距。泥河沟村三面环山,守着黄河,符合“依山造屋,傍水结村”的中国传统风水选址原则,古村落完整地保存着“山—水—村—林”的山地河口人居聚落式格局[14]。村落居民建筑多以窑洞式建筑和院落式住宅为主,中华人民共和国成立后,石箍窑(明柱抱厦窑、圆孔窑、八窠窑)成为村落的主流窑洞建筑;院落共有228处,现存清朝时期修建61处,民国时期修建40处,中华人民共和国成立后修起127处,建筑年代久远且具有独特的地域文脉和典型的陕北地域风格。泥河沟村现有不可移动文物13处[15],包括国家级重点文物保护单位“武开章故居”、省级重点文物保护单位佛堂寺、县级文物保护单位戏楼圪洞等,历史遗迹保存较为完整。此外,通过综合得分可以看出泥河沟村的街巷风貌地域性相较而言得分较低,结合对泥河沟的实地勘察,总体评分比较符合实际情况。因分家析产和人口外流,村落部分传统院落与窑洞住宅破败不堪,建筑风貌受到破坏,地域识别度较低。此外随着乡村的发展及外来游客和车辆的增加,当前道路体系已渐渐不能满足泥河沟村发展的实际需求。

2.2.3.4 人文景观评价 泥河沟乡村景观评价中“人文景观(B4)”所得评分为3.900 6,位于“较好”评价等级。经过数千年的传承与发展,泥河沟村孕育了丰富又独具红枣特色的民俗礼仪与生活习惯,如重大节日或日常生活中,长辈们会将“枣礼品”送给小辈,以表祝福;男女结婚贺喜之时,红枣必是吉祥祝福之物;每逢正月初一、十五和腊八节,村民集体敬拜枣神等。但通过对泥河沟村村民进行实地访谈,发现村落大约90%为老年人,导致民俗文化活动参与性不足,随着村里老人的相继离世,部分民俗礼仪及口头传说面临失传风险。此外,在长期的枣树栽培中,泥河沟村枣农根据枣树及其生长环境,发展出了一套相对完备的枣树管理技术和相关的知识体系。比如在种植密度上,当地有俗语为“三步一树,行欲相当”,为了提高枣产量,当地还有“嫁枣”、嫁接等种植技术[16],以及立体种植、枣粮间作的旱作有机农业技术等都是泥河沟村独特且具有典型代表性的传统技艺。

2.2.3.5 附属景观评价 泥河沟乡村景观评价中“附属景观(B5)”所得评分为3.097 0,位于“较好”评价等级的边缘处,在5个准则层的综合得分中分数最低。通过实地走访调查发现泥河沟村公共服务设施已经不能满足居民的需求,导视系统、灯光照明等基础设施已有一定基础,但污水与垃圾收集处理、河道警示系统等服务设施较少,相关配套设施相对滞后且布局不合理,周边城市到泥河沟村的班车或专线通车班次不足。此外,景观小品作为乡村景观的重要组成部分,对传承和保护村落地域文化有重要作用,但通过综合得分和实地调研发现泥河沟村景观小品单调、类别不完整且缺乏地域特色。

2.3 泥河沟乡村景观优化策略

通过对泥河沟村的调研与评价,可知目前泥河沟乡村景观尚有较大的提升潜力,因此,后续要根据泥河沟村实际情况,充分利用村落现有优势,因地制宜,基于泥河沟乡村景观调研与评价结果,从自然景观、农业景观和聚落景观等5方面提出相应景观优化设计策略。

2.3.1 修复自然景观 为进一步提升村落自然景观,需持续加强对山体、河流、植被的原生态保护与修复力度,从而营造丰富多样的植被群落,以维护生物多样性和保证生态良性循环。

2.3.1.1 水体修复 对车会河和黄河沿岸进行生态修复,如在沿河缓坡地段通过生物修复措施,设计具有多带群落结构的生态草坡驳岸,完善滨水生态系统;沿河较陡的坡岸,采用工程修复措施,如采用石笼、天然石材对河道驳岸进行防护与整治,以降低夏季洪涝灾害的可能性。同时补充河道沿岸景观设施及水上活动设施,如常水位区域适当规划游憩栈道、亲水平台和景桥等设施,增加亲水范围,丰富河道景观效果。

2.3.1.2 山体修复 引入陕北地区山体修复适用植物,如沙枣(Elaeagnusangustifolia)、黄榆(Ulmusmacrocarpa)、山楂(Crataeguspinnatifida)、忍冬(Lonicerajaponica)、红瑞木(Swidaalba)、紫丁香(Syringaoblata)、千屈菜(Lythrumsalicaria)等,通过乔-灌-草的搭配组合对裸露山体进行生态治理,以减少岩石裸露面,提升绿面基质,控制水土流失,从而营造山体生态风貌景观。

2.3.2 优化农业景观 对全球重要农业文化遗产——佳县古枣园实施整体保护,及时对古枣树建档,并实行“一树一人”政策,安排护林员巡护千年古枣园,同时完善种质资源保存、保护技术规范,建立分类分级保护名录,加强种质资源保护体系标准化建设。利用现有枣树群(除古枣园外)打造兼具观赏、品尝和采摘等活动的观光农业园区,促进农业产业多元发展。同时在现有农业生产景观基础上,整合农田果林,打造乡村大地艺术景观,如开发荒地改良土壤,扩大种植规模,栽种梨子、苹果等不同种类具有经济价值和观赏功能的经济果林,营造错落有序的田园景观风貌;利用山地资源,随地势在山林中开展香菇、羊肚菌等食用菌种植产业,营造具有观赏性和生态性的食用菌田园景观[17];屋前院后利用种植槽种植番茄、萝卜、豆角等当地蔬菜,打造可食景观等。此外,进一步完善农田基础设施,最大程度保护与修复现有沟渠灌溉系统、晾枣崖等农业设施与技术,延续村落乡土气息。

2.3.3 重塑聚落景观 对泥河沟村所有街巷传统建筑、历史遗迹等潜在景观遗产资源进行普查与登记,根据其建成年代、建筑性质等指标建立完善的建筑档案数据库,设置保护标志对其进行等级保护,以恢复街巷景观建筑风貌。以自然生态为导向,使用乡土材料对武开章故居、佛堂寺、戏楼圪洞和窑洞等传统建筑与历史遗存进行修缮与整治,原貌保留原始建筑风貌,提高村落景观地域识别度,延续村落文化脉络。同时引入新的功能激活原有建筑,如定期举办枣文化节、开展遗产交流座谈会等,赋予建筑新的时代内涵,使之在恢复村落原始风貌记忆的同时,承载新时代的发展重任。此外,加强对村落历史遗产的现代化保护,如运用激光扫描、数字模型、全息影像采集等技术对历史建筑进行三维测绘,建立数字化档案,以实施数字化保护。为保持村落原有肌理,在现有交通基础上,延续村落主要交通结构,完善道路网络系统。为保证村民与游客的便捷,拓宽主干道路,用作机动车行驶、游客旅游观光与消防,形成村内的主要通道;次干道贯穿和连接村落各景区,并对部分已破损道路进行修整;为保留乡村特色,村落内的宅间路延续村民原始路径,连接入户,营造乡土气息。此外,结合村落自然与文化遗产的分布脉络,考虑沿车会河规划一条集游览与骑行的景观游步道连接古枣园、采摘区等多个观赏节点。

2.3.4 传承人文景观 深度挖掘村落民俗文化、传统技艺等非物质文化,通过计算机信息技术对非遗文化进行纪录,并建立资料数据库和相关影像合集,确保民俗文化和传统技艺有效传承。同时不断挖掘并开发村落历史文化资源,依托资源优势,将文化遗产与现代旅游进行对接,实现遗产活态传承。鼓励和支持开展各类具有泥河沟村地域特色的民俗文化活动,同时可结合时代发展,努力创新民俗文化活动内容与形式,广泛开展群众性文化活动。强化村民主体,建立多元的公众参与机制,使多数村民能够直接参与民俗文化和传统技艺的传习与表演活动中,在活动过程中推动村民形成对村落人文景观的高度认同,并能融入未来的长效管理过程中。

2.3.5 完善附属景观 依据村落整体发展要求,逐步完善基础配套设施和公共服务设施系统,以满足村民对现代生活的需求。如利用现有山体地势、沟渠水塘,建设小型污水处理站,完善排污系统;结合村落道路体系,增设垃圾收集站,并增加分类垃圾箱数量;沿路定点设置休息廊、休息坐凳和路灯等;优化村内标识牌、公告栏等导视系统;设置停车场、生态厕所等其他公共服务设施。同时针对不同区域的景观特质、空间情况,深度挖掘村落历史和文化,提取村落地域文化特色元素,并对其进行提炼、组合、简化、变形、重构和再造,生成具有地域乡土文化特色的造型、样式或图案纹样,以此设计多样化且富有地域性的景观小品,满足村民和游客的多重需求。

3 结论与讨论

本研究采用层次分析法和模糊综合评价法对历史遗产保护与建设背景下的泥河沟乡村景观进行评价,一定程度上明确了泥河沟乡村景观亟待优化与提升的指标,基于评价结果,提出优化设计策略。泥河沟乡村景观整体评价结果“较好”,后续设计应着重从聚落景观、自然景观和附属景观等方面开展;后续历史村落规划与建设应在评价体系基础上,根据评价结果,客观科学提出优化设计策略,使不同类型的历史村落得到最大程度的保护与发展。

本研究虽在前人研究的基础上,基于历史遗产保护与建设背景构建了较为全面的乡村景观评价指标体系,但鉴于乡村景观评价与设计具有动态性和复杂性,目前的评价过程仍存在一定局限。今后在实践过程中需进一步调整和优化评价指标,提升研究的科学性与实用性,以科学指导后续乡村景观规划与建设。