北京三里屯的陈年旧事

杨庆华

北京三里屯,朝阳门往东三里,一个充满活力的城市街区。走在如今高楼林立、游人如织、车水马龙的繁华地段,我却会想起四十多年前的陈年旧事。那是我曾经熟悉的三里屯,也是我童年的记忆,更是一部精彩的故事。

童年三里屯

20世纪60年代初,北京第二使馆区(区别于建国门外的第一使馆区)在北三里屯兴建。我家搬到北三里屯的时候,时常可以听到建筑工地施工的声音。伴随着中国外交的发展,使馆区不断向北延伸。使馆区的南面,是新兴的居民区。北三里屯东区有9 栋居民楼,其中,东8 楼和东9 楼是外交部职工宿舍楼。原国务委员、外交部部长唐家璇当年住在东6 楼。我家住在东5 楼,楼的对面就是我的母校——三里屯第三小学(今北京市朝阳区三里屯小学)。我的小学同学很多都是外交部子弟,例如梅小波的父亲梅兆荣曾任中国驻德意志联邦共和国大使,陈群安的父亲陈嵩禄曾任中国驻菲律宾共和国大使,比我高一届的范晓东的父亲范承祚曾任中国驻阿尔巴尼亚共和国大使。1968年11月下旬的一个冬夜,东9 楼传达室的电话铃声唤醒了值班人员。住在隔壁楼的范承祚被叫来接电话。据其本人回忆:“我被从楼上叫来接电话。‘哪一位啊?’我满以为是外交部办公厅值班室找我有事。‘我是周恩来。’电话里传来了熟悉的苏北口音。‘啊,总理!’我不由自主地攥紧了电话线,将听筒紧紧贴在耳朵上,生怕听错一个字。‘小范,我把你从被窝里提出来了吧?’周总理这种幽默风趣的表达方式,使我感到既亲切,又羞愧,更多的是敬意——冬夜,我们年轻一辈在家睡觉,老一辈的同志还在工作。我从电话里接到周总理的指示:‘小范,你马上找一下韩叙(时任外交部礼宾司司长),让他和你马上到我这里来一趟,我有事找你们商量。’”(范承祚:《回忆我为周总理当翻译的日子》)

70年代初的三里屯空旷宁静,往东一里地就是农村。学校每年都要组织我们到星火公社水东(水碓子东)生产队参加学农劳动。三里屯往西一里地是北京工人体育场。国庆节工人体育场燃放焰火,我们站在家门口就可以欣赏夜空中的火树银花。当时有一种礼花弹打到空中,落下来的是降落伞。三里屯的大街小巷,到处是追降落伞的孩子。天空中飘落的降落伞,给了少年的我们充分的想象空间。

三里屯使馆区由70 多个使馆组成。每个使馆门前都有解放军站岗。解放军警卫连的营房和我家住的楼紧挨着。警卫连在三里屯第三小学和营房之间的小路旁边的空地上开辟了一片菜田,种有青椒、茄子、西红柿。逢年过节,警卫连杀猪“打牙祭”,大家都去围观。我们也向解放军学习,在校园的边边角角种上了蓖麻。大伙儿挑水、间苗、薅草,管得可精心了。

20世纪70年代初,本文作者(右)与妹妹在三里屯合影

记得三里屯过去还有个服务楼,就在以前三里屯雅秀市场的位置。服务楼里有餐厅、照相馆、理发馆、浴池。我小时候去服务楼洗澡,经常能看见在样板戏《红灯记》里饰演鸠山的京剧演员袁世海在里面修脚。袁世海住在南35 楼(现在的楼号改为南27 楼)。南35 楼住过很多名人:草明、袁牧之、刁光覃、朱琳等。我的同学詹文清是老作家草明的外孙,他记得小时候常去对门儿的刁光覃家看画报……

向阳院的故事

“亳州城东门里,有一片青色瓦房,人们都叫它‘向阳院’。”这是小说《向阳院的故事》开篇的第一句。1973年,徐瑛的长篇小说《向阳院的故事》由人民文学出版社出版。小说写的是1964年暑假,铁柱等少年儿童响应毛泽东同志“向雷锋同志学习”的号召,在革命前辈老工人石头爷爷的帮助下,利用暑假支援公路建设的故事。一年后,长春电影制片厂将《向阳院的故事》搬上银幕,“向阳院”声名鹊起,北京的街道和企事业单位纷纷筹办“社会主义大院”和“向阳院”。

1974年秋,北三里屯东区的9栋居民楼也办起了“向阳院”,加强青少年的校外教育,组织“向阳院”的红领巾看革命书籍、唱革命歌曲、讲革命故事。东8 楼和东9 楼很多在外交部工作的家长都“客串”过校外辅导员。我的同学隋东明的父母都在外交部工作,据他回忆:“我母亲带着东8、东9 楼的孩子参观自然博物馆,到礼堂看电影,这些活动都是外交部统一安排的。”

三里屯东区外交部宿舍楼的传达室设在东9 楼3 单元一层的王阿姨家。王阿姨家有三间房,朝南的一间是传达室,大人孩子人来人往,打电话、取牛奶、拿报纸、收信、搬包裹……宿舍楼的孩子们把王阿姨家的传达室当作活动站。有些孩子的父母在国外使馆常驻,每天放学之后,他们都要到王阿姨家的传达室,看看有没有父母的来信。孩子们写给父母的信件,都是由外交部信使队带出去,父母的回信也是由外交信使带回来,信件一去一回至少要一两个月。我的同学单伟清住在东9 楼,他讲述了令其难以忘怀的一段往事:“我高中临毕业的时候,学校希望我能留校在校团委工作。当时我父母都在国外使馆常驻,我写信给他们,表达了自己想留校的志向。两个月后,我收到父母的回信,信中叮嘱我不要放弃高考,要珍惜这个机会。收到信的时候,高考已经结束了,我还是选择了留校。”

三里屯东区3 号楼是对外文化联络委员会的宿舍楼,1966年至1972年,寒春、阳早和他们的三个孩子住在3 号楼一单元201 和202。寒春和阳早是小说《牛虻》的作者艾·丽·伏尼契的孙女和孙女婿。他们在40年代就先后来到中国,将他们的一生献给了中国革命和社会主义建设事业。1966年,寒春和丈夫阳早从西安草滩农场回到北京。寒春到对外文委特稿图片社工作,阳早到中国电影发行公司做翻译。

笔者的三个同学陈欣、孟承光、李朝晖和寒春、阳早夫妇住在同一栋楼同一个单元。据陈欣回忆:“我家住501。有一次,我从五层楼梯摔下来,摔得很重。寒春和阳早用他们的车把我送到医院。每次去医院治疗都是坐他们的车。寒春和阳早品德高尚,和街坊四邻相处得非常好。我的姥姥是湖北人,经常在家自己做米酒。做好的米酒送给邻居,也送给寒春和阳早。寒春和阳早是外国专家,他们本来可以住九层大楼(即坐落在东三里屯的外交公寓),但他们愿意和中国老百姓住在一起。”陈欣的父亲陈继良当年在对外文委国际司工作,和寒春是同事,又是邻居,他在《她是一位高尚的人》一文中写道:“寒春的朴素是非常突出和罕见的,常人难以理喻,一年四季,春夏秋冬,寒春都穿着极普通的布衣布裤,不论是炎夏酷暑,还是寒冬冰雪,寒春上下班都骑着一辆破旧自行车,那辆自行车同侯宝林所说的相声段子《夜行记》中的自行车相差无几;尤其是冬天,寒春穿一件灰色、宽松、又大又厚的棉衣,脚蹬大头棉鞋,她的块头又大,压得自行车不堪重负,发出吱吱声响……”

孟承光当年住在寒春家的楼上,他回忆说:“寒春、阳早家的卫生间是铺花砖的,有陶瓷洗手盆。我经常去他们家玩儿,吃糖果。每年9月30日,楼下停着外交部接他们去参加国庆招待会的上海牌小轿车。他们是好人,中国话说得非常好。”李朝晖和孟承光住对门,也经常去楼下寒春、阳早家,对他们的艰苦朴素印象至深:“他们家里很简单,没有一件多余的家具,四方木板饭桌、木椅、木板床,还有个乒乓球台一样大的工具台,上面放着平时没见过的专业工具。”

1972年,寒春和阳早到北京红星公社从事他们热爱的畜牧业,从此离开了三里屯。

特殊的“路队”

三里屯第三小学成立于1963年,教学楼是二层建筑,呈H 形,南北两个操场,中间是较小的庭院,四周被绿树环绕,像是一座花园。校门在东南角,教学楼门口挂着白色牌匾,上面写着“北京市朝阳区三里屯第三小学”。要是没有这块牌匾,即使在校门口,也看不出它是一所学校。

我进校前一年,也就是1972年,学校从一年级到六年级共19 个班级。从1973年开始,北京实行小学五年学制,这一年小学五六年级同时升入中学,全市初中净增十多万人。为了缓解中学师资紧缺的状况,应对小学毕业生不能升入初中或虽然升入初中但没有教师上课的局面,采取五年级毕业的学生在小学继续读初一课程,次年再转入中学的办法。

1971年10月,三里屯第三小学开始陆续接收日本小学生。1972年5月,稻田浩子入学就读五年级。8月,浜口迅、浜口齐和加山至三名学生入学,被分配到不同班级。此后,浜口迅从小学四年级读到初中一年级,浜口齐从小学一年级读到四年级。当时中日两国邦交刚刚恢复正常化,在那样的环境下,我们和日本小学生友好相处,结下了深厚的友谊。

“五(一)班体育课上,八百米赛跑正在进行。行列里有一个日本小朋友也和大家一样飞跑着,她就是稻田浩子。跑!跑!一个同学不小心摔倒了,跑在前面的稻田浩子马上转回来把她扶起来。稻田浩子这种团结友爱的好风格获得了同学们的赞扬。……有一天,我们去看足球比赛。球赛刚刚开始,就由男生那边传过来一个望远镜给稻田浩子。后来,突然下起了雨,同学们看见运动员顽强地踢着足球,也就不怕雨淋了。潘华建同学见稻田浩子只穿着上衣、短裙,就马上把自己的雨衣交给了她。稻田浩子感激地连连说:‘谢谢!谢谢!’雨越下越大,潘华建虽然被雨淋湿了,但他心里却非常高兴。”这篇标题为《我们和日本小朋友在一起》的文章是三里屯第三小学的欧阳方和李萍两位同学写的,刊登在1973年第1 期的《北京少年》杂志上。

那个年代,我们上下学都没有家长接送。放学之后,学生们按回家方向组成一个个“路队”,走到谁家门口,谁自动离队。稻田浩子、浜口迅、浜口齐、加山至四名日本学生住在距离学校北面几百米距离的外交公寓2 号楼。无论酷暑寒冬、刮风下雨,学校都会有几个同学在清晨到外交公寓门口和他们一起上学,放学后再将他们送回公寓。这是一支特殊的“路队”。这支“路队”有时边走边唱:“日本小朋友来北京,传递中日友谊情。中日儿童齐欢唱,语言不同心一样。樱花盛开连长城,我们拍手笑盈盈。友谊之花开满园,友谊之情代代传。”这首歌曲是三里屯第三小学的师生共同作词作曲的。歌中提到了樱花,是因为1972年为纪念中日邦交正常化,日本政府赠送给中国上千株樱花树苗作为礼物。

当时,浜口迅的班主任是云老师,浜口齐的班主任是王淑华老师。浜口迅、浜口齐入学时都不懂中文,两个班主任每天都在两个孩子的通讯本上写下留言,让他们交给家长。例如,1972年8月23日的留言如下:

8月23日 致浜口迅同学家长:

一、 请于明日带练习册费用0.9元、课本费0.48元、学费2.5元。

二、下午有游泳课。浜口迅同学是否一同前往?若一同前往请于明天下午带好泳衣和场馆费0.03元在学校集合。

20世纪70年代初,本文作者在三里屯第三小学

三、明天上午组织观看电影《木偶小歌舞》。请带好0.05 元于明日7 点半在学校集合。

云老师

8月23日 致浜口先生:

浜口齐同学从今天开始在我们班学习,对此我表示由衷的喜悦。他算数课表现优异,语文课上学的字我写在本上了,请您监督他在家时好好练习。

请让他明天来校时带齐以下费用:课本费用0.34 元、练习册费用0.95 元、学费2.5 元。

明天我们组织看电影。请问浜口齐同学是否一同前往?如果去的话,请准备0.05 元于明天上午7点半到校,不用带书包。如果不去的话,明天上午不必到校,下午2点来校即可,下午有课。

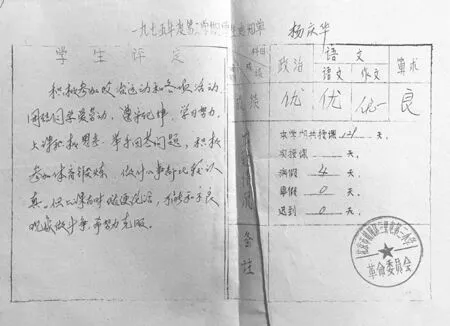

1975年度第二学期,班主任李金菊老师给本文作者写的学生评定

王淑华

1975年,滨口迅、浜口齐随父母回国。他们的母亲浜口允子将云老师和王淑华老师写的留言和信件精心保存,并收入她于1976年5月在日本出版的著作《北京三里屯第三小学校》中。这本书记录了浜口迅和浜口齐在三里屯第三小学的学习和生活,表达了对三里屯第三小学师生的感谢之情。

我的老师们

三里屯第三小学的学生,基本上是住在附近的孩子。学校有15 间教室,教室的布置大体一样,黑板上方正中间贴着毛主席像,左边标语是“好好学习”,右边标语是“天天向上”。由于教室不够用,一二年级实行二部制,两个班合用一个教室,每天只上半天课,分上午班和下午班,每两周轮换一次。三年级以上有自己的教室,上午四节课,下午两节课。

我的三个班主任老师都是女老师。一年级第二学期,李金菊老师担任我们的班主任,三十多岁的样子,说话柔声细气,脾气特别好。记得有一次,因为一点小事我和同桌闹矛盾,课间的时候,我趁着同桌不注意,把她的铅笔盒拿走藏在教室走廊的暖气片里。放学后,李老师找到我,我有些惴惴不安。那天,李老师对我讲了很多话,就像是对待一个知心的朋友。记得作家柳青说:“人生的道路虽然漫长,但紧要处常常只有几步,特别是当人年轻的时候。”我庆幸小学读书时遇见了李老师。

1976年9月,四年级第二学期开学。那时唐山大地震刚过,在操场上看到班主任不再是李老师,我们有点儿怅然若失。新来的班主任是郭老师,她带着我们在地震棚上课。没有桌子,就把作业本垫在腿上,写“抗震救灾,重建家园”。郭老师年富力强,有点严厉。比郭老师更严厉的是教数学的张万龙老师。张老师头发梳理得一丝不乱,极其整洁,板书也写得非常工整。当他写板书的时候,谁要是敢在后面随便搭茬儿说话,张老师回过身粉笔头就“嗖”地飞过来,那叫一个准。挨过粉笔头的几乎都是班里的数学尖子,中考的时候,他们都考上了四中或五中。

暑假的生活是快乐的。坐落在三里屯地区的北京工人体育场是我们经常锻炼身体的场所。工体东南角的游泳馆名声在外,北京城东的孩子都去工体游泳。工体游泳馆有三个露天游泳池(一个比赛池、一个浅水池、一个跳水池)和一个室内馆。室内游泳馆也是工体体校游泳集训队的训练馆,我的同学单伟清、张炜祎、张丹红都参加了游泳集训队。单伟清回忆说:“游泳馆里有好几个跳台,集训第一年,我们只学蛙泳、仰泳和自由泳,没学高台跳水。一次训练结束,我们这些小孩爬到跳台上玩跳水,我也跟着上去,刚要往下跳,一看下面的水池,头发晕,于是转身扶着梯子往下走,被教练拦住了。教练说:‘咱们跳台有个规矩,走上去就不能再走下来。’我只好又爬了上去。站在跳台边上,往下一看,还是不敢跳,一回头,发现教练的手正要推我,我也顾不上害怕了,一闭眼就跳了下去。后来我再也没有上过跳台。”

暑假期间,学校给每个孩子都发一张“暑期儿童乐园活动证”,每天下午3 点至5 点,开放6 间教室作为活动场所,乒乓球室、阅览室、故事室、棋牌室、猜谜室和展览室。故事室是听警卫连的解放军叔叔讲故事。暑期儿童乐园活动共持续两周,每天安排两个年级。

此外,学校还组织了暑假小组活动,按照就近原则,三四个人组成学习小组,每天上午到小组长家一起写暑假作业。我和高玉萍、高玉凤、蔡景秀是一个小组,我是小组长。高玉萍、高玉凤姐妹俩开学后的成绩有了很大进步,郭老师表扬了我们小组,也因为这件事,郭老师推荐我进了学校红小兵大队部,先当大队委,后来又当了大队长。如今在中国国家博物馆当研究员的孟承光当年在陈盛荣的小组里,据他回忆说:“上小组课的时候,陈盛荣是组长,老批评我,动不动就说‘革命不是请客吃饭’。”

开门办学又一课

嘹亮的歌声洒田间,

欢快的笑语荡山川。

学农路上阳光照啊,

飞来一群喜人的燕。

辛勤的汗水透衣衫,

收获的麦穗装满篮。

开门办学又一课啊,

手上又多一层茧。

——作者记忆中的学农歌曲《学农路上阳光照》

1972年,北京市中小学按照市里的要求,开始组织学生学工、学农、学军。中小学开门办学是贯彻毛泽东同志的“五七”指示,适应“三大革命”运动的需要,也是适应知识青年上山下乡建设新农村的需要。

中学生的学农劳动往往安排在三夏和三秋,往返行程两三百里,参加郊区劳动。小学生因为年龄小,不安排长途拉练,一般采取秋季和冬季早出晚归或短途野营训练。

1973年10月,三里屯第三小学组织五六年级学生到星火人民公社参加学农劳动,时间是10月15日至19日,每天早晨7 点半在学校集合,下午5 点左右返回学校。当年在三里屯第三小学五年级就读的日本学生滨口迅在日记中记录了当时学农的情景:

这两天我去星火公社学农,主要内容是搬运成捆的水稻。我背了一捆又一捆,一走起来水稻之间摩擦的声音在身后沙沙作响。第一天上午九点到十点这一个小时我搬了20 捆,第二天同一时段我搬了31捆。十一点到十二点我本想再搬31捆,这样一上午就能搬62 捆,可惜到最后总共搬了48 捆。我想主要有两个原因:其一是一捆水稻很重,最后实在搬不动了;其二是我休息的次数有些频繁,但比起15日已经有进步了,老师和同学们都夸我能干。一位同学说:“感到累的时候,就想想毛主席语录:‘下定决心,不怕牺牲,排除万难,去争取胜利。’”走到星火公社要花将近一个小时的时间,真的很累。但是我想到同学说的话,便将倦怠抛在脑后。下午继续搬水稻,虽然有的同学比我搬的多,但我心里仍然很高兴,因为老师教导我们干农活时最注重的不是工作量而是态度。总爱调皮捣蛋的刘强同学到了关键时刻也干得十分认真。回学校的路上,看着迎风招展的红旗,我暗自下决心,以后要更加努力,不断进步。([日]浜口允子:《北京三里屯第三小学校》)

1974年6月15日 至19日,三里屯第三小学第二次组织五六年级学生到星火人民公社参加学农劳动。这次是到水东生产队捡麦穗、拔麦子。

1975年10月,三里屯第三小学组织低年级学生到星火人民公社水东生产队搬大白菜,我当时上三年级,对这次学农劳动印象至深。

大白菜是北京人的看家菜,每年一入冬,大马路上就会跑着送菜进城的卡车、马车。学农路上,鲜艳的红领巾迎风飘扬,就像歌曲《誓做革命接班人》中唱的:“红领巾,红心向阳,毛泽东思想来武装。雷锋叔叔是好榜样,广阔天地做课堂。炼意志,炼思想,好好学习,天天向上。誓做革命接班人,迎着风浪向前闯。”

到农村搬大白菜,正是一年当中最寒冷的时节,我的手冻得通红,西北风打在脸上像小刀子割。中午休息,我从书包里掏出母亲做的炸馒头片和腌咸菜丝,那是我小时候最喜欢吃的东西。王金刚是我的中学同学,他回忆当年参加学农劳动,念念不忘的是家里给他带的懒龙。油盐不继的年月,能吃上肉味儿的懒龙,令他记忆终身。

1972年12月,北京市教育局出台《关于提高中小学教育质量的几点意见》,提出:“组织学生按规定的时间学工、学农、学军,是学校整个教学工作的重要组成部分。总结学工、学农与教学结合的经验,使学工、学农、学军制度化,并不断调高水平。”如何让学生在实践中学习,不死抠书本,一些学校采取请进来的办法,请工人、农民担任兼职教师。

朝阳区本身有大片农村区域,三里屯的东面、南面和北面都是农田。南面的白家庄生产队,地里也产大白菜。挨着白家庄的呼家楼二小搞开门办学,把数学课搬到白家庄生产队的白菜地里,由生产队的贫下中农配药员和学校的数学课老师共同讲课。配药员让学生观察地里的大白菜,大白菜上有很多蚜虫。配药员一面指着田头上放的铁桶、玻璃瓶,一面说:“现在我们要用浓度为40%的乐果乳油和0.05%的乐果药液,配制能够杀虫的浓度为0.1%的乐果药液22 斤,需要浓度为40%的乐果乳油和0.05%的乐果药液各多少斤?”这是一道二元一次方程组百分数解法的数学题,是小学高年级教学中的难点,但到田头进行现场教学,学生看得见,摸得着,听得懂,记得牢,算得也认真。所谓应用题,学了就要应用,解决生活中的实际问题。配药员用学生们计算出的数据配制了杀虫药,打在白菜上,过了十分钟,再一次观察大白菜——蚜虫真的死了。

呼家楼二小开门办学的经验引发关注,很多学校向他们学习。三里屯第三小学也采取大小课堂结合,在校园的蓖麻地里上数学课,指导学生给蓖麻配制肥料。我们种的蓖麻,秋后摘下来,颗颗都是圆鼓鼓、硬邦邦,油光发亮。

农展馆和“天堂电影院”

中华人民共和国“国庆十大建筑”,大部分分布在长安街沿线,但全国农业展览馆和北京工人体育场这两座建筑离长安街最远,位于当时北京的东郊。北京工人体育场坐落在三里屯地区,全国农业展览馆在东直门外六里屯,与三里屯使馆区一路之隔。20世纪六七十年代,生活在三里屯地区的孩子经常去的两个场所,就是全国农业展览馆和北京工人体育场。

全国农业展览馆的建设,1958年10月底开工,1959年8月底竣工,前后只用了10 个月。建馆之初,全国农业展览馆举办了建国十周年全国农业成就展览,展览馆各建筑按展示内容命名,共分11 个馆,分别是综合馆、农作物馆、园艺特产馆、措施馆、水利馆、工具馆、林业馆、畜牧馆、水产馆、气象馆和人民公社馆。其中,人民公社馆展示了北京四季青人民公社等16 个人民公社农业生产的事例。16 个人民公社里没有山西昔阳县的大寨公社,大寨公社的大寨大队当时还是一个没有名气的小山村。

70年代初,学校组织我们参观农展馆的时候,大寨早已名闻天下,是全国农业的一面旗帜,因此农展馆建筑群中的综合馆改了名称,叫大寨馆。综合馆是农展馆建筑群的标志性建筑,站在东直门向东遥望,远远就可以看到一座墙体为米黄色、正中有绿色琉璃瓦覆盖着的三角檐八角形亭阁的气势宏伟的建筑,这就是农展馆的综合馆。我记得大寨馆的门厅是一座大型圆雕,主题为“毛主席与农民亲切交谈”。由门厅经过过厅通往5 个展厅。1 号展厅迎面墙上是毛泽东同志于1964年冬接见大寨党支部书记陈永贵的巨幅图片,展台上陈列着农林牧副渔和社办工业的丰富产品。几十年过去了,当初的展览早已拆除,展示的内容也几经变化,作为建筑群主馆的综合馆,曾有大寨馆、资源区划馆等别称,现在已习惯用一号馆称呼这个建筑群的核心。

农展馆影剧院是1959年以后的建筑,坐落在农展馆建筑群的南面,三里屯东三街往西走到头,就能看到三里屯影剧院的大广告牌。六七十年代,农展馆影剧院是三里屯和六里屯地区唯一的一家电影院,售票处卖当日票和预售票,当日票基本买不到,窗口标着“满”或“全满”。1978年,农展馆影剧院放戏曲片《红楼梦》,连续放映好多天,白天场场爆满,我们只好买夜场。我记得那场的开映时间是22:40,我们全家出动,穿过静悄悄的使馆区。看完后,已经是夜里1 点多钟了。

我刚上小学的时候,国产故事片还没有恢复生产,电影院里放的都是从朝鲜、阿尔巴尼亚、罗马尼亚、越南、南斯拉夫引进的电影。引进数量最多、影响最大的当属朝鲜电影。《鲜花盛开的村庄》《摘苹果的时候》《看不见的战线》《卖花姑娘》《原形毕露》,这些影片的台词我还能背得出,比如:“胖,说明她健康,听说一年能挣600 工分哪,漂亮的脸蛋能长出大米吗?”(《鲜花盛开的村庄》)那时候,流行这样一个顺口溜:

阿尔巴尼亚电影是莫名其妙,

罗马尼亚电影是搂搂抱抱,

朝鲜电影是又哭又笑,

越南电影是飞机大炮,

中国电影是新闻简报。

说到“阿尔巴尼亚电影莫名其妙”,就不能不提阿尔巴尼亚1970年拍摄、1973年由上海电影译制厂译制的《第八个是铜像》。《第八个是铜像》上映的时候,农展馆影剧院绘制了巨大的宣传画。影片使用闪回的手法,七个人的七个回忆,构成了一部电影。这种叙事方法在当时“看懵”了中国观众,由此产生“阿尔巴尼亚电影莫名其妙”之说。

那个年代,农展馆影剧院也经常放映内部电影。所谓内部电影,就是“内部参考片”,简称“内参片”。60年代中后期,八一电影制片厂先后译制了《山本五十六》《啊,海军》《日本海大海战》等片,1970年开始,上海电影译制厂也接受了译制这类军事战争类影片的任务,陆续译制完成了《战争与人》《虎!虎!虎!》等影片,1971年年初,这些军事类、战争类题材的“内参片”开始在内部上映。我的小学同学毕方住在三里屯中5 楼部队大院,据她回忆说:“记得小时候,几乎每个月都去农展馆影剧院免费去看一部外国电影。”

1974年春节,《艳阳天》《青松岭》《战洪图》《火红的年代》四部国产故事片上映,这是“文革”开始以来,第一次上映国产新故事片。也是在这一年,生产了三部儿童影片:《闪闪的红星》《园丁之歌》和《向阳院的故事》。学校组织看《闪闪的红星》,我高兴得一夜没睡,就巴望着天亮,坐在影院里,看到八一电影制片厂红星闪耀、光芒四射的厂标,听到《中国人民解放军进行曲》,我们都高兴得鼓起掌来。

本文作者保存的20世纪70年代农展馆影剧院入场券

那时,我们还常到附近的军营看露天电影。我家住的楼紧挨着解放军警卫连的营房,只要看到战士们夹着马扎集合,我们就知道要演电影了,喜悦得像过节一样。有一天晚上,听说要放儿童片《阿勇》,我们早早赶到军营操场占地儿。那时演正片之前一般都有加片,可那天放的是《新闻简报》和科教片,最后也没看成《阿勇》。

电影,是我童年和少年时代最好的朋友。在那个娱乐生活匮乏的年代,农展馆影剧院就是我的“天堂电影院”。

为革命锻炼身体

1973年夏秋,为准备两年后举行的第三届全运会开幕式大型团体操表演,北京市从几十所中小学抽调两万多名学生参加训练。由于开幕式地点定在北京工人体育场,因此有团体操表演任务的小学,主要是工人体育场周边的学校:三里屯一小、三里屯二小、三里屯三小、下三条小学、日坛小学、白家庄小学、东大桥小学、光华路一小、光华路二小、光华路三小、体育场路小学、呼家楼一小、呼家楼二小、幸福村一小、幸福村二小、朝阳小学、朝外二条小学等。

我当时在三里屯第三小学上一年级,也被选进了体操队。两年多的训练时间,体操队人员经常调整,不变的是选拔标准:要老实听话的,不要调皮捣蛋的。

“革命军人个个要牢记,三大纪律八项注意”,我们小时候都会唱《三大纪律八项注意》,三大纪律第一条就是“一切行动听指挥”,这条纪律也是团体操训练过程中反复强调的。儿童操中的“金字塔”造型,是团体操中的一项高难度动作,由15 个人按照五四三二一的层次叠成,它不但要求小体操队员具有良好的体操技巧,更要步调一致,具备紧密协作的精神。对少年儿童来说,要完成好这个动作是比较困难的。我那时候个头矮,又比较瘦,属于身材小巧的,就让我担负最高层的构塔任务。登上“塔峰”并不难,但是如果担任塔体最底层任务的同学稍微移动一下膝盖,我就可能从顶层摔下来。在学校操场训练,为了保证塔体稳固,塔体最底层的同学经常忍着沙粒被压到皮肤里的疼痛,一动不动,一声不吭。

三里屯第三小学有两位体育老师——王老师和谷老师。谷老师岁数大些,是后调来的,身材魁梧,声音洪亮,在操场上喊操,每个角落都听得清清楚楚,我们给谷老师起了一个外号,叫“谷大炮”。谷老师人很随和,课间的时候喜欢听我们跟他“吹牛”。王老师瘦高挑儿,文质彬彬,团体操训练时对我们毫不手软。劈叉对我们男生是难度较大的动作,尤其是横叉。一天,王老师帮我压腿,压力逐渐增大,我咬紧牙关坚持着,压呀、压呀,王老师觉得我还能吃得住劲,又加了把劲,我疼得叫出了声,站也站不起来了。到医院一检查,筋骨扭伤。我父母请了一位老中医到家里给我捏骨治疗,很快就痊愈了,后来我才知道这位老中医就是大名鼎鼎的正骨名医“双桥老太太”罗有明。

筹办第三届全运会时期,正是我国经济的“萧条期”,团体操的经费本着节省的原则,严格控制开支。1975年1月11日,北京市体委写信给北京市粮食局,为参加团体操表演的学生申请补助粮食:

北京市粮食局:

第三届全运会开幕式大型团体操表演将在今年9月进行,目前已动员了市内六个区的中小学生12000 人参加排练,还要在寒假期间1月27日 至2月5日、2月16日至20日分别集中训练15 次,每次3-4 小时。为了保证训练和表演学生的身体健康,拟申请补助每人每次粮食二两,共计36000 斤。

可否,请

核批

北京市体委

1975年1月11日

我的小学同学陈欣因为担任大队委,负责在学校门口查考勤,所以没有参加团体操训练。他回忆说:“看见你们发汽水喝,很羡慕你们。”

1975年4月开始,我们多次到工人体育场彩排,接受各级领导审查。团体操表演彩排是带观众的,观众很多都是来自全运会团体操办公室的协作单位。那个年代供应紧张,团体操彩排要放气球,气球用氢气,北京751 厂、北京酿酒总厂就挤出部分氢气满足团体操彩排。团体操表演制作道具需用无缝钢管,北京钢厂同意投产,但需5月交货,为了保证4月的彩排,团体操办公室向北京市变压器厂提出暂借两吨钢管。为了感谢这些协作单位,就发给他们一些彩排演出票。

1975年,本文作者获得的学农劳动喜报

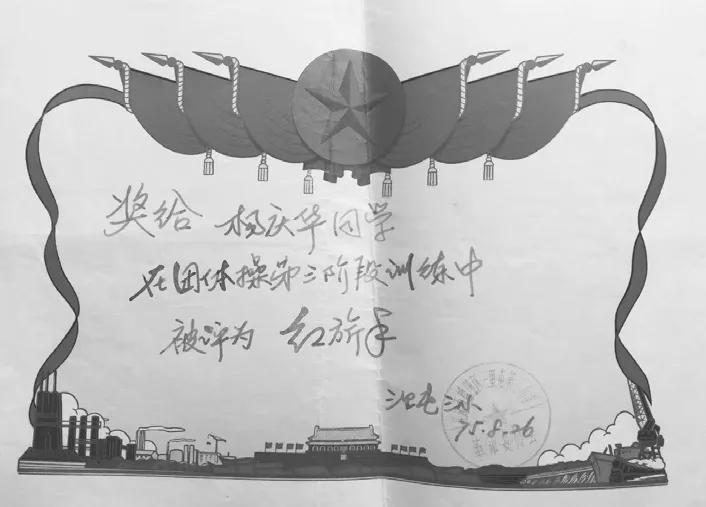

1975年,本文作者获得的全运会团体操训练奖状

每次彩排结束,清扫工人体育场看台的任务都会被周边的学校抢下来,那个年代学雷锋做好事蔚然成风。一天,我们班到工人体育场劳动,分给我们的那块看台很快就打扫完了。我们觉得还没干够,想多干点儿,就主动向班主任提出到工人体育场外面拔草。工体外的一片树林有一块草地,踩进去一脚泥,白球鞋变成黑球鞋,泥有5 厘米厚,到鞋帮的位置。拔草拔得正欢的时候,工体的工作人员来了,说我们拔的草是为工体足球场草坪培植的草皮,这块草皮价值2000 元。工作人员没有责怪我们,但是2000 元这个数我忘不了。1975年的2000 元,对我们这些孩子来说就是一个天文数字。

第三届全运会大型团体操《红旗颂》共分八场,我们的儿童操是其中的第七场《为革命锻炼身体》。担任其他场表演任务的主要是来自北京市各个中学和外省市的表演单位。担任背景表演任务的是三里屯一中等30 所中学的一万多名中学生,他们也和我们一样,刻苦锻炼两年。他们举起的彩色牌变幻着绮丽的风云,每一抹颜色、每一个字,都凝聚着无数的汗水。

1975年9月12日,第三届全运会开幕的日子,我们早早就到学校集合,排着整齐的队伍走出校门。校门外站满了围观的街坊四邻,我看见母亲和四姨站在人群里,她们向我招手,叫着我的名字……

从60年代到90年代,我在三里屯生活了32年。人生如梦,最难忘的就是童年时光。每次我回到三里屯,经过三里屯第三小学(今北京市朝阳区三里屯小学)和警卫连营房,漫步东三里屯居民小区,就仿佛走进了那些往事,走进了我的童年……