韦伯望远镜:最强 “时光机”开启天文新世界

彭丹妮

疏散星团NGC 3324于1826年由天文学家James Dunlop首次编目。从南半球可见,它位于船底座星云(NGC 3372)的西北角。

7月12日,是天文史上一个重要的日子:人类得以窥见迄今为止最深、最清晰的遥远宇宙的红外图像。这些来自于宇宙形成初期的光以30万公里/秒的速度穿行130亿年后,终于被人类最强大的望远镜捕捉到。

这一天,美国宇航局(NASA)戈达德航天飞行中心发布了第一批詹姆斯·韦伯空间望远镜(以下简称“韦伯”或者“JWST”)收集到的全彩图像和光谱数据。韦伯围绕着距离地球150万公里之外的第二拉格朗日点L2旋转。韦伯的“首秀”中,包含了首张深场图——星系团SMACS 0723在内的5张图像。

红外天文可以帮助人类看到更远、更暗、更年老的星系,对于研究广袤深空中各类星系的形成和演化以及整个宇宙的历史都极为重要。正如NASA官网上所写,“一个全新的红外宇宙正在缓缓摘下它的神秘面纱。”韦伯望远镜将带领天文学家重新去认识和理解宇宙。

经过近30年的艰难发展,在2021年圣诞节一次激动人心的发射,以及在外太空中长达半年的紧张准备之后,韦伯太空望远镜终于传回了一组完整的首批全彩图像。

首张深场图看上去像是五光十色的珠宝缀满了黑天鹅绒毯,包含了有史以来人们在红外波段观察到的最暗的天体,以及成千上万的星系团,其中的主角是编号为SMACS 0723的星系团,距离地球46亿光年。这张照片捕捉到的最早的星光,距离宇宙大爆炸发生仅过去5亿年。

137亿年前,宇宙大爆炸为无尽的黑暗带来了黎明的光,然后,第一颗恒星诞生,更多星系也随之而来。“我们距离触碰到‘黎明之光’只差几亿年了。”NASA局长比尔·尼尔森在7月12日的致辞中这样表示。

因为光从遥远的太空来到地球需要时间,因此,观测太空就是凝视过去。观察一颗10光年外的恒星,就是看到它10年前的样子。一颗恒星或星系越远,它的年龄就越大,这使每台望远镜都成为一种“时间机器”。而韦伯空间望远镜无疑是人类迄今发明的时光机中,能够“穿越”得更早、视力更好的那一个。

中国科学院国家天文台研究员、博导戴昱的研究方向主要是星系形成与演化,她告诉《中国新闻周刊》,以她研究的领域来说,天文学家虽然有很多数值模拟可以推演星系的变化过程,但是当抽象推论中存在的东西真的肉眼可见时,这种感觉仍然是非常震撼的。

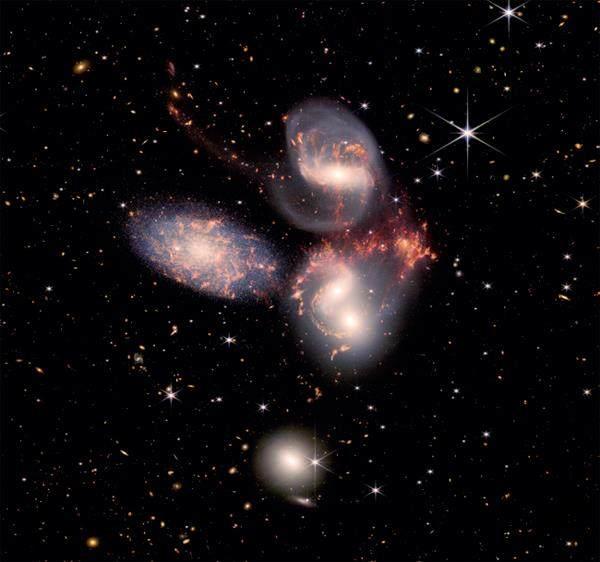

这次发布的5张照片之一、“斯蒂芬五重奏”中,四個星系碰撞、分离。这幅大片是韦伯目前为止拍下的最大图像,超过1.5亿像素,由近1000个独立图像文件构成。人类发现这个位于2.9亿光年外的致密星系团结构已经有145年了,但这次韦伯以其超高清的分辨率,使得戴昱可以清晰看到被星系碰撞出的红色尘埃带中的新生恒星。

她形容,这感觉就像过去通过树洒下的阴影,人们推测这棵树上应该会有一根未被看见的树枝,而现在,这根树枝就清清楚楚地在照片中被证实、呈现出来。

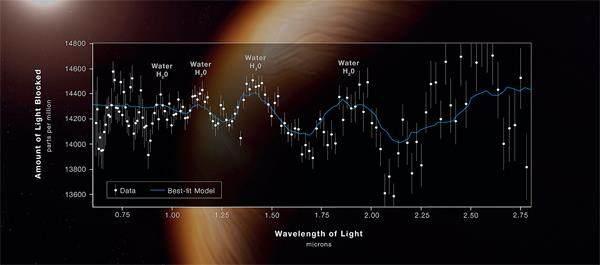

这些图片中,清华大学天体物理学博士王卓骁特别介绍了“系外行星 WASP-96b”这张。这张图片显示了距地球1150光年外、于2014年发现的一颗系外行星WASP-96b的行星大气成分。这是目前得到的最精细的行星大气光谱。另外,韦伯记录到的数值波动还反映出包裹在行星表层的大气层中含有云和霾的特征。

氧气和甲烷的同时存在往往是生命存在的重要信号。不管是氧气和甲烷,抑或是氨气,这些气体都有它们独特的分子吸收光谱,且几乎都在红外波段,吸收信号又极其微弱。而韦伯都可以帮助人类探测到它们的光谱信号。但这些,绝对只是开胃小菜,韦伯团队的成员、美国康奈尔大学天体生物学家乔纳森·卢宁说,我们还将会看到更多,“主菜将在未来数月和数年内推出” 。

韦伯望远镜的发射主要为了四个科学目标:寻找宇宙大爆炸后第一批形成的恒星的光,这也是其最受关注的科学目标之一,将直接观测此前人类从未观测过的一部分空间和时间;研究星系的形成和演化;了解恒星和行星系统的形成;以及研究行星系统和生命起源。

“这基本上涵盖了天文学领域所有重要的研究分支。”王卓骁说,所以,这次发布的几张图,无疑是一个“炸裂”的开场,预示着未来更多重要的新发现。

中科院国家天文台研究员苟利军告诉《中国新闻周刊》,天文学是一个实测性的学科,设备可以说最为关键。他记得,一位有名的美国科学家曾经说过,95%的天文学发现,尤其是突破性发现,都得益于观测设备的提升,剩下的5%,才依靠的是智力上的突破。

不同波段的望远镜需要配合使用,并不是有了韦伯这台强大的望远镜,就可以回答所有天文学界的问题,比如,需要X射线望远镜来观察高能天体物理现象。不过,毋庸置疑的是,天文学家们都认为,韦伯望远镜将会开启一个全新的天文学时代。

詹姆斯·韦伯空间望远镜。本文图/NASA、ESA、CSA、STScI

数据显示,于2014年发现的这颗距地球1150光年外的系外行星WASP-96b拥有大气层。这是目前得到的最精细的行星大气光谱。

因为宇宙在膨胀,那些最早期诞生的恒星和星系正飞快地远离地球,来自最遥远、最早的星系和恒星的光,曾经是紫外线和可见光,现在是肉眼看不见的红外“热”辐射。来自二氧化碳、氧和其他分子的特征辐射也是如此。这种现象在学界被称为“红移现象”。一位天文学家作了一个形象的比喻:在一个代表早期宇宙的气球上面画一条线,这条线的长度可以当作是早期宇宙光子的波长,当气球吹大10倍,再去看那条线现在的长度,就是光子经过宇宙膨胀后的波长。韦伯望远镜观测的光波长在0.6~28微米之间,涵盖了可见光到中红外光。

多年以来,在宇宙早期星系的观测上,天文学家们的老朋友是1990年上天的人类第一座太空望远镜“哈勃望远镜”。目前人类观测到的宇宙最古老星系GN-z11就是由它拍摄到的,但哈勃在红外波段的观测仍然十分有限。哈勃主要探测的是光谱上波长从0.1~0.8微米的紫外线和可见光,以及部分波长在0.8到2.5微米的红外光。

属于欧洲空间局、曾在2009~2013年间运行的赫歇尔空间天文台,实质上是一个太空望远镜,可以捕捉红外波段。但科学家们指出,韦伯巨大的镜子和一整套灵敏的仪器,意味着它的发现将超过任何以前的红外太空望远镜。另一个已于2020年退役的、美国国家航空暨太空总署发射的太空红外望远镜——“斯皮策”空间望远镜覆盖波长为3~180微米,但其镜面直径仅为0.85米,观测能力有限。

另一方面,戴昱指出,以这次发布的5张照片中的第一张为例,被称为“韦伯第一深场”图的宇宙空间里面包含了数以万计的星系。在这一片观测区域,韦伯用12.5小时曝光,就达到了哈勃望远镜上百小时曝光的效果,而且看起来更亮、信息更丰富,这是望远镜灵敏度和观测效率的巨大进步。

这一系列观测雄心的实现,是建立在韦伯强大的技术配置之上的。为了能够看得更远,韦伯的主镜比哈勃要大近3倍。韦伯望远镜使用的主镜直径为6.5米,是有史以来送入太空最大的望远镜。事实上,正因为它直径很大,必须通过折叠的方式才能放进火箭发射舱中。韦伯在太空中打开需要两周时间,就像把做好的折纸一步步还原。

韦伯的主镜由18块1.3米的六边形镜片组成,用金来镀膜的主镜使其看起来金光闪闪,展开之后,像是太空中的一朵向日葵。2011年,第一面六边形主镜生产完毕,耗时6年之久。主镜的品控要求极高,每面主镜可以允许的最大误差仅为25纳米,误差之小可以这么理解:如果把这面镜片放大到月球的大小,其最大起伏将不能超过8厘米。

展开之后,在太空微重力环境中的组装,则是另一个巨大的挑战。王卓骁解释,在微重力环境下要将6.5米这么大的复杂仪器组装起来,本身就是很难以想象的任务。而光学部件组装的精度要求非常高,韦伯要在10納米精度上调试镜片位置,就相当于误差不能超过头发丝万分之一的尺度。因此,可以想见,需要非常多的技术工程来保证它的实现。

正如高精尖项目的发展都会带动产业链上下游的工业发展一样,韦伯望远镜与红外技术之间也是相互促进的关系。王卓骁解释说,韦伯项目还诞生了一些独特的工业技术,比如它的遮阳板:这种柔软、轻薄、不漏光且能抵御两侧200多℃温差的材料,就是首次因韦伯而制造的。

为了避免自身辐射产生的红外光子造成的干扰,以及保护它不受太阳光的照射,韦伯望远镜携带了五层轻薄的聚酰亚胺遮阳板。遮阳板发射时候是折叠的,到了太空中,每一层都需要在合适的角度展开成一个网球场大小,与韦伯自带的制冷设备一起维持仪器运行所需要的零下223℃超低温环境。

美国俄亥俄州立大学天文学系助理教授王吉今年年初撰文写道,韦伯从发射升空到最后抵达目的地,中间有344个可能导致发射失败的关键节点,其中75%可能失败的节点都集中在韦伯那网球场大的遮阳板上。就算把每个节点反复打磨到尽善尽美,使节点成功率达到99%,韦伯望远镜抵达拉格朗日点并顺利运作的成功率也只有3%。

更困难的是,即使它出了故障,也没有机会再维修。哈勃望远镜在距离地球只有340英里,亦即547公里的近地轨道附近运转,然而,韦伯望远镜围绕着距地球150万公里之外的第二拉格朗日点L2旋转。这个点飞行器绕公转轨道飞行的离心力与地球和太阳的引力相互抵消,是一个平衡点。该点与地球距离是地月距离的四倍左右,远超出人类目前可以抵达的上限,这就决定了韦伯需要自主运行,这也使得科学家们在韦伯的组装和测试过程中显得尤为小心谨慎。

“幸运的话,这架望远镜至少可以在太空中工作10年。”NASA戈达德航天中心高级天体物理学家、2006年诺贝尔物理学奖得主约翰·马瑟曾在2016年时介绍。

这一刻,天文学家们已经等待了太久。

1989年9月,距离“哈勃”发射还有半年时间,美国空间望远镜研究所和美国宇航局汇集了130多名天文学家和工程师,共同主办了“下一代空间望远镜”研讨会。会议研究分析了2005年在高地球轨道上建造10米口径近红外望远镜或在月球表面建造16米口径望远镜的可行性。

1996年,由美国天文学家艾伦·德雷斯勒领导的委员会向美国宇航局正式提议研制一款红外空间望远镜,以弥补哈勃的不足。韦伯望远镜项目由NASA发起,欧洲空间局和加拿大空间局共同参与研制。

次年,也就是1997年,韦伯望远镜立项时,其设定的发射日期是在2007年,此后其预定的发射日期多次延宕。韦伯研发的项目经费也如滚雪球般不断上涨。这一耗时25年的太空望远镜成了人类迄今建造的最贵望远镜,造价是史上最贵火星探测任务“毅力号”火星车的3倍,耗费近100亿美元,甚至挤掉美国宇航局多个大型项目。《自然》杂志曾在2010年一篇文章中将其称为“吞噬天文学的望远镜”,其巨额的开销已经影响到了其他天体物理学研究。

因为其涉猎的研究目标和领域之宏大,韦伯直接影响到全球众多天文学家的学术研究方向甚至个人职业规划。因而天文学界有句话说,韦伯望远镜“too big to fail(太重要以至于不能失败)”,戴昱说,因为太多学者、太多相关的研究都要倚仗它,并且以此为前提做了很多年的准备。

2009~2013年,当戴昱还在哈佛大学史密松天体物理中心攻读博士学位时,她的导师就提醒她,要想一些有竞争力的课题,等到韦伯望远镜发射之后,可以向NASA申请观测时间。而她也知道有同事几年前申请到了韦伯项目组的博士后,后来因为该望远镜推迟发射,没有数据可以研究,只得重新找工作。

2021年3月,NASA公布了韦伯望远镜第一年的 “周期一”科学计划。NASA从来自44个国家的科学家提交的1000多份项目计划书中选出了286份,这些团队将分享韦伯望远镜第一年6000个小时的观测数据。戴昱与她的合作者们一起申请到了其中一项课题。她非常期待她所在团队申请的观测时间可以尽快被提上日程,然后这些数据下载下来之后,可以着手进一步的分析。

为了让科学家可以迅速学会使用和掌握这台仪器,充分发挥它的科学潜力,韦伯项目和美国太空望远镜科学研究院选择了一些早期科學计划,在韦伯运营后的前5个月进行观测。据《纽约时报》报道,NASA“早期发布科学计划”的研究结果将在接下来的六个月内公布。7月14日,NASA发布了新的一批数据,包括木星以及几个小行星的图像和光谱。这些数据表明,韦伯能够追踪太阳系目标行星,所提供的数据细节也是前所未有的。

星系团SMACS 0723充满了数千个星系——包括在红外线中观察到的最微弱的物体。

与此同时,近二十年来,中国的天文观测事业也获得了长足进步,包括郭守敬望远镜、“中国天眼”射电望远镜FAST、慧眼空间望远镜等一系列知名望远镜项目落成。中国空间站工程的巡天光学望远镜,预计在2024年前后发射进入近地轨道,探测的波段主要为可见光。届时,它将和中国空间站在同一个轨道上飞行,目前规划的运行期为10年。

戴昱分析说,中国天文望远镜的探测范围主要集中在光学、射电和X射线三个波段。目前中国也还没有建造红外太空望远镜的计划。在红外天文方向,中国在仪器研发的人才储备、红外探测器的精度等方面与国外还有着不小差距。

目前,无论是空间红外望远镜还是地基红外望远镜,欧洲空间局和NASA都是主导玩家。苟利军告诉《中国新闻周刊》,即将要发射的空间站工程巡天望远镜是国内第一个光学波段的空间望远镜,被称为“中国哈勃”。目前,中国有一些地面的近红外探测器,但还缺乏支撑红外波段天文学应用的技术能力。

韦伯这一项目也能给中国的大科学项目一些启示。在戴昱看来,韦伯项目之所以能成功,一个重要原因在于其对天文学研究的重大意义被确认后,即在NASA同期项目中获得了最高优先级。当完成科学价值论证后,就要不懈去实现它,这个过程需要决策层的魄力及执行者的坚持。2011年以来一直担任韦伯望远镜项目经理的比尔·奥克斯表示,韦伯的背后有着大约2万名工程师、天文学家、技术人员和官员的共同努力。

王卓骁则补充,大科学工程的统筹、设计一定要长远考虑,因为当它投入使用的时候已经是未来10年甚至是20年后,所以,不管是科学研究目标,还是项目的技术设计,都要具有前瞻性。

(实习生杜悉对本文亦有贡献)