铁路站房减隔震技术应用与研究现状评述

潘 毅,宋佳雨,杨 龙,陈 鹏,申 允

(1.西南交通大学 土木工程学院,四川 成都 610031;2.抗震工程技术四川省重点实验室,四川 成都 610031;3.中国中铁二院工程集团有限责任公司,四川 成都 610031)

铁路站房作为铁路网的重要组成部分,是综合交通体系的重要节点[1-2]。一旦发生强烈地震,站房出现较大的破坏,运输功能中断,不仅会造成一定的经济损失,还会造成严重的社会影响。1995年日本阪神7.2 级地震,造成甲阳站站房损坏,损失达660 亿日元。1999年台湾集集7.6 级地震,造成集集站站房严重倾斜。2008年汶川8.0 级地震,造成宝成铁路沿线的江油站、德阳站、广元站等站房主体结构损坏,绵阳站站房的非结构构件严重受损,站房重建期间旅客只能在临时候车棚中候车。2021年日本福岛7.3 级地震,造成福岛站等站房装修材料破损,出现漏水现象,铁路线运营中断。因此,保证铁路站房具有良好的抗震性能尤为重要[3]。

传统的抗震设计方法,主要通过增加结构自身的强度和刚度去抵抗地震作用,能一定程度上保证结构的安全,但在高烈度地震设防地区,这种方法会导致构件截面过大,进一步增大地震作用,并影响其使用功能和经济性,也无法有效地保护结构的内部设备和非结构构件等[4-5]。由于铁路网规划等原因,我国铁路往往需穿越地震断层,导致某些站房修建在高烈度区,个别站房临近地震断层。尤其是我国西南部地区铁路穿越多个地震断层,如康定站、理塘站等站房的设防烈度均在8度及以上[6]。

为了提高工程结构抵御地震的能力,减隔震技术作为一种有效方法被应用到结构抗震设计中[7-9]。减震技术可以调整结构刚度、控制层间位移,耗散地震输入的能量[10-12]。隔震技术能够延长结构的自振周期,降低上部结构的水平地震作用[13-15]。例如,西安国际会议中心、北京大兴国际机场和港珠澳大桥等均成功应用减隔震技术。与民用建筑、桥梁相比,铁路站房采用减隔震技术的工程还不多,开展的研究也处于起步阶段。赵帅[16]分析了大型站房采用防屈曲支撑进行减震的可行性。国巍等[17]建立多自由度数值分析模型,对站房结构的层间隔震可行性和优化策略进行了研究。唐虎[18]对比了不同减隔震设计方案对某站房结构抗震性能的提高程度。然而,上述研究主要聚焦于某个具体站房,缺乏对站房结构减隔震设计的系统性研究,其普适性有待商榷。

为推动减隔震技术在铁路站房结构中的应用,本文通过梳理站房的分类和特点,比较不同规模站房的自振周期,介绍站房减隔技术应用的工程案例,提出站房减隔震部件的布置位置,并探讨目前站房减隔震技术应用中面临的挑战。

1 站房结构分类

依据站房与线路的相互关系不同,铁路站房可分为线侧式、线端式、线下式和线上式4种基本类型[2]。同时,依据站房与广场的地形高差,线侧式和线端式又可分为平式、上式和下式3 个亚类[19]。随着铁路站房的发展,上述几种站房型式也可能互相组合,同时出现于1个铁路站房中,产生新型的综合式站房。铁路站房分类见表1。

2 铁路站房特点

铁路站房整体建筑外形常与当地历史、人文等特征相结合,内部空间利用率高,人员密集[20]。站房结构主要由候车层和屋面层构成,部分大型或特大型站房还设置有承轨层、出站层及地铁层,各层建筑功能特色明显,同层的建筑分区较多,公共区域采用开敞空间布局,有效地保证了旅客流线顺畅有序[21-22]。

候车层是旅客集散的主要场所。该层一般采用大跨度框架结构,其框架梁多采用混凝土、型钢、桁架、组合梁或预应力梁等,框架柱多采用钢骨、钢管或型钢混凝土柱等。为了营造宽敞通透的候车环境,线上式站房候车层的支承柱一般布置于列车轨道间,并尽量与下部承轨层支承柱的位置相对应。此外,部分站房的候车层还设置有夹层,用于生产和商业[23]。

屋面层位于站房建筑的最上部,其建筑造型多样。该层一般采用大跨度空间结构,如桁架结构、网壳/网架结构、索壳/索拱结构等。屋面层虽然具有阻尼小、柔性大、质量轻、整体刚度好等优点[24],但也具有密集分布的固有频率和复杂的振型,存在结构动力特性复杂、水平变形大、空间性强、自我恢复能力差等问题[25-26]。

承轨层是列车运行和旅客上下车的楼层,不仅承受上部结构传来的荷载,还承受着列车和行人荷载。根据结构形式的不同,承轨层可分为框架式、框架-梁桥式及框架-轨道式。框架式用建筑构件完全取代了桥梁构件,轨道梁作为建筑结构的一部分直接支承于建筑构件上,整体现浇成1个框架结构体系。框架-梁桥式先建成下部桥梁结构,再以桥墩或轨道梁为支承点建立上部建筑结构。框架-轨道式先建成框架结构,之后将框架结构作为上部建筑的支承点,通过桥梁支座在上部建立轨道梁结构[27]。

铁路站房结构形式复杂,多采用大跨度组合结构,平面布置复杂,夹层和错层较多,柱网尺寸大,楼板局部不连续,竖向刚度分布不均匀。同时,铁路站房人员密集,部分站房还需要承担密集的列车等荷载,整体体系受力和传力复杂[28]。

施工准备阶段的技术准备工作能够为施工创造有利的条件,以达到施工任务的顺利进行。施工准备阶段的技术管理工作的内容及基本任务是为了分析建设工程特点、进度和要求,摸清施工的客观条件,编制施工组织设计并制定合理的施工方案,从而及时地从技术、物资、人力和组织上为工程施工创造一切必要的条件,保证施工过程的连续均衡进行,保证工程在规定的工期内交付使用,所以施工的组织指导工程项目应加强施工组织设计的编制组织工作,明确对参加编写的人员的分工,做到责任到人,最后汇总和修改定稿,以此达到施工组织设计在编制依据,编写格式和基本内容上的统计,最终实行标准化的管理。

3 站房结构自振周期

依据TB 10100—2018《铁路旅客车站设计规范》,铁路站房规模可分为小型、中型、大型及特大型站房[29],见表2。

表2 铁路站房的规模

根据铁路站房的规模大小,选取了27 个典型站房,并统计其前3 阶自振周期,见表3。表中:T1为X轴平动周期,T2为Y轴平动周期,T3为扭转周期;站房①—⑯由中铁二院工程集团有限责任公司设计,站房⑰—来自参考文献[30-38]。

根据29 个站房的设计信息,不同规模的站房T1分布情况如图1所示,图中Sa为谱加速度。

图1 不同规模的站房T1周期分布

由表3和图1可知:各类站房结构周期的方差较小,表明本文统计数据较为合理,具有代表性;随着站房规模的增大,其前3 阶自振周期逐渐增大;小中型站房结构的T1较短,小型站房约为0.6 s,中型站房约为0.7 s,一般处于抗震设计谱曲线下降段的前段;大型和特大站房结构的T1较长,约为1.2 s;个别站房结构的T1甚至超过2.0 s,一般处于抗震设计谱曲线下降段的后段,这是由于站房规模增大后,候车层柱网尺寸增大,结构层高更高,整体刚度减小,结构体系偏柔。

表3 不同规模的站房结构自振周期

4 站房减隔震案例

4.1 减震案例

铁路站房应用减震技术的典型工程案例见表4,表中BRB 为防屈曲支撑(Bucking-Restrained Brace)型减震部件。

表4 采用减震技术的典型案例

北京站为线侧平式站房,设计之初采用1977年苏联《地震区建筑设计规范》进行抗震设计,大体相当于7 度设防;后于1998年按照我国GBJ 11—1989《建筑抗震设计规范》中8 度(0.2g)进行抗震加固[39]。由于车站广厅底层的边角柱纵筋偏少,且梁柱节点的箍筋不能满足规范要求,故在广厅的填充墙和窗户处设置黏滞阻尼器进行加固。该站房实景和BRB布置如图2所示。

图2 北京站广厅阻尼器布置(单位:mm)

重庆西站为线上式站房,抗震设防烈度为6 度(0.05g),设计地震分组为第1 组。为提高大跨度拱桁架向下部框架传递荷载的效率,在站房端部拱脚处设置BRB 分担框架部分的荷载,以保证框架结构的安全性能[40]。该站房实景和BRB 布置如图3所示。

图3 重庆西站站房BRB布置(单位:mm)

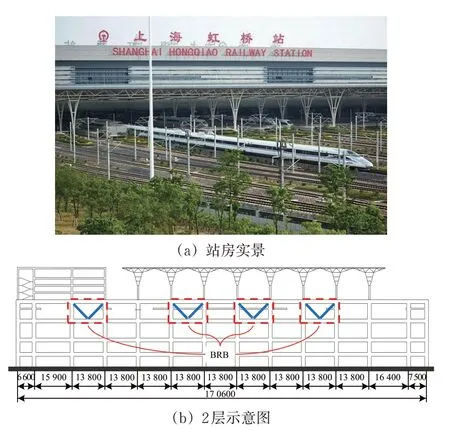

上海虹桥站为线上式站房,抗震设防烈度为7度(0.1g),设计地震分组为第1组。由于建筑形式和功能布局,站房第1 层的9 根柱到第2 层被抽掉了4 根,导致第2 层形成了明显的薄弱层,层间位移不满足抗震规范要求[41]。为调整层刚度,在第2层布置了BRB。该站房实景和BRB 布置如图4所示。

图4 上海虹桥站站房BRB布置(单位:mm)

青岛北站为线上式站房,抗震设防烈度为7 度(0.1g),设计地震分组为第2 组。为使西广厅层间位移角满足抗震规范限值要求[42],在不增大原有框架柱截面基础上,布置BRB 来减少层间位移。该站房实景和BRB布置如图5所示。

图5 青岛北站站房BRB布置(单位:mm)

沈阳南站为线上式站房,抗震设防烈度为7 度(0.1g),设计地震分组为第1 组。由于站房局部凹进或凸出,导致建筑局部层高变化较大,引起结构竖向刚度不均匀[16]。因此,在站房中设置BRB 调整结构刚度,减小刚度突变。该站房实景和BRB布置如图6所示。

图6 沈阳南站站房BRB布置(单位:mm)

4.2 隔震案例

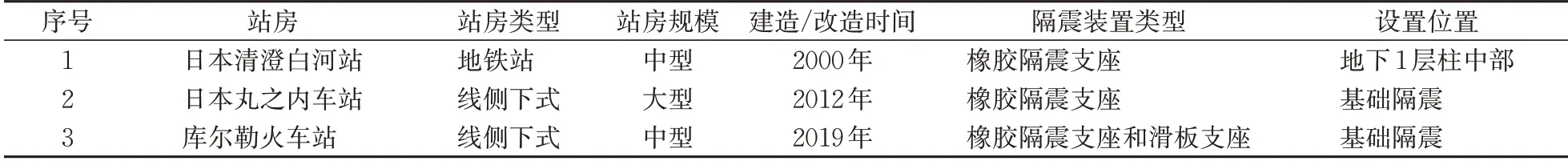

铁路站房中应用隔震技术的典型工程案例统计见表5。

表5 采用隔震技术的站房案例

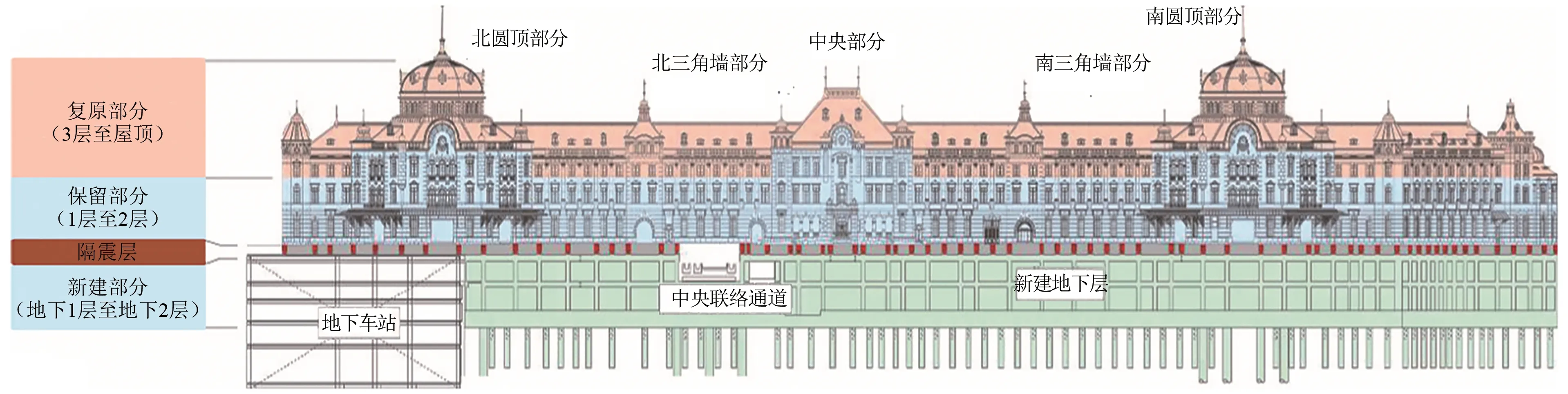

丸之内车站为线侧下式站房,位于日本爱知县名古屋市中区丸之内二丁目。该站始建于1914年,由于战争、火灾等因素,站房遭受了严重破坏,柱子被截去一半。为解决地上空间不足和车站附近地铁振动的不利影响,扩建2 层地下室,并增加隔震层,共布置350 个橡胶隔震支座与160 个油阻尼器[43-44],以提高结构的抗震性能。隔震支座和阻尼器布置如图7所示。

图7 丸之内火车站隔震支座和阻尼器布置

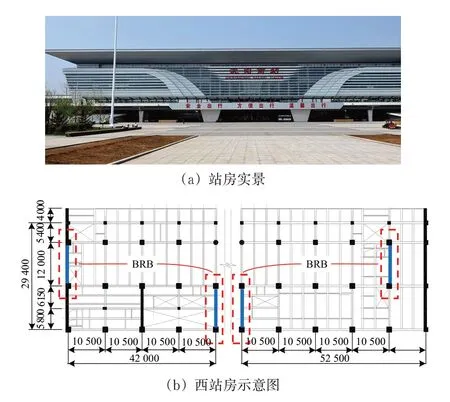

新疆库尔勒站为线侧下式站房,抗震设防烈度为8 度(0.2g),设计地震分组为第2 组。为了提高结构的抗震性能,在站房中设计了隔震层,布置了Ⅱ型隔震支座,使得上部结构地震作用降低1度。该站房实景和隔震支座的平面布置如图8所示。图中:LRB 为铅芯橡胶支座;LNR 为天然橡胶支座;ESB 为弹性滑板支座;支座型号中的数字代表其直径,如LRB800 为直径为800 mm 的铅芯橡胶支座。

图8 库尔勒站隔震支座布置(单位:mm)

5 站房减隔震部件的布置

5.1 消能减震部件的布置

通过站房减震案例可知,目前铁路站房使用的消能减震部件主要为BRB 和黏滞阻尼器。使用减震技术需先要满足GB 50011—2010《建筑抗震设计规范》[45]和JGJ 297—2013《建筑消能减震技术规程》[46]减震设计的要求。

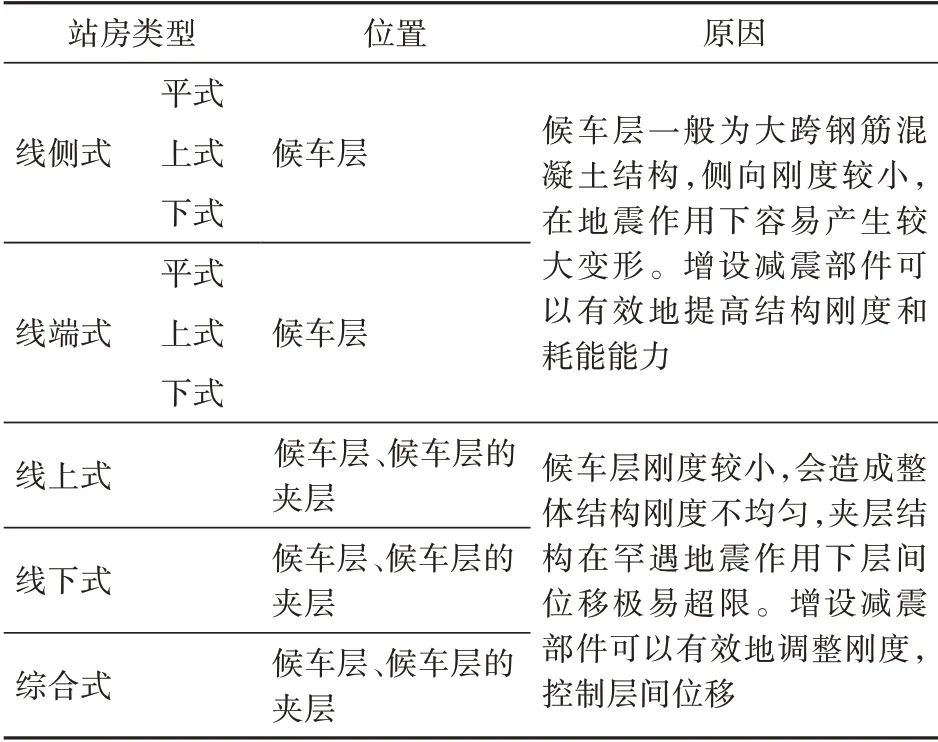

不同类型站房的结构特点有所不同,消能减震部件设置的位置也有所差异[47-49],详见表6。

由表6可知,对于线侧式和线端式站房,消能减震部件多设置于站房候车层,可以提高结构抗侧刚度,增强结构耗能能力;对于线上式、线下式和综合式站房,消能减震部件多设置于站房候车层及候车层的夹层,可以有效地调整站房结构刚度,控制层间位移。

表6 不同类型站房BRB、黏滞阻尼器等减震部件的布置

此外,消能减震部件一般设置于结构的边跨,以保证站房公共区的空间布局开敞,使用功能和旅客流线不受影响。

5.2 隔震层的布置

通过站房隔震案例可知,隔震技术的应用可有效降低上部结构地震作用,但需设置隔震层,会增加一定的建设成本。大部分铁路站房结构高宽比小于1,隔震支座主要为叠层橡胶支座,具有较大的抗压刚度和较小的剪切刚度,可以满足GB 50011—2010《建筑抗震设计规范》[45]和GB/T 51408—2021《建筑隔震设计标准》[50]中隔震支座性能的要求。不同类型站房的结构特点有所不同,天然橡胶、铅芯橡胶等隔震支座的布置也有所差异[51-53],详见表7。

表7 不同类型站房隔震层的布置

对于线侧式和线端式站房,其站房结构和铁路线路相对分离。当抗震设防较高时,可采用基础隔震提高其整体抗震性能,控制结构损伤。对于线上式和综合式站房,当站房承受列车荷载时,可采用隔震技术来减少其地震作用,但受限于轨道位置,隔震层需要设置于承轨层上。当站房不承受列车荷载时,采取合理的构造措施后,可以使用隔震技术来提高结构的抗震性能。对于线下式站房,当站房承受列车荷载时,由于无法设置隔震沟,难以采用隔震技术。当站房不承受列车荷载时,在采取合理的构造措施后,也可以使用隔震技术来提高站房结构的抗震性能。

对于自振周期超过2.0 s 的铁路站房结构,不宜使用隔震技术。这是由于隔震技术主要是通过延长结构自振周期来降低上部结构的地震作用力,这类站房结构自振周期较长,一般处于抗震设计谱曲线下降段的后段,通过隔震技术将其周期延长,上部结构的水平地震作用下降有限,隔震效果不明显。

6 有待解决的问题及建议

1)站房减隔震装置性能

减隔震装置在高寒高烈度地区铁路站房中应用时,与常温下的性能存在差异。低温会造成橡胶支座的水平刚度增加,等效阻尼比减小,还会造成橡胶和钢板产生不同程度的硬化,使橡胶支座的力学性能呈现明显的脆性[54]。同时,低温还会使减震部件的摩擦系数减小,耗能能力减弱。建议加强低温下减隔震装置力学性能和保温措施的研究,为减隔震装置在高寒高烈度区铁路站房中的应用提供设计依据。

2)站房减隔震设计方法

近断层区铁路站房的减隔震设计面临技术难题。由于近断层地震动速度脉冲强、长周期成分多,站房减隔震效果受到影响。同时,在近断层水平地震作用下,隔震层可能产生较大位移,导致上部结构和隔震沟发生刚性碰撞[55-56];在近断层竖向地震作用下,结构的隔震支座还可能受拉破坏[57-58]。因此,建议加强近断层区铁路站房减隔震设计方法的研究,比较站房隔震、减震和抗震的设计方案,以确定最适宜的设计方案,以保证站房的安全。

3)站房减隔震设计标准

铁路站房的减隔震设计缺乏针对性的技术标准。尽管民用建筑已经有比较成熟的减隔震技术标准,但由于站房的建筑形式、重要程度、功能布局及荷载激励等因素有别于普通民用建筑。因此建议针对站房的结构特点,制定适合于铁路站房的减隔震设计标准。

4)站房减隔震运维管理方法

铁路站房的减隔震设计与运维管理存在脱节。在地震的时候,减隔震站房要真正发挥作用,离不开平时对站房的隔震构造、减隔震装置等维护和管理[59]。由于铁路站房的功能需求、结构特点和运营条件与普通建筑结构不同,宜建立一套适合于减隔震站房的运维管理方法。

5)站房减隔震韧性评价

采用减隔震技术的铁路站房韧性评价标准还有待研究。尽管国内外对普通建筑已有抗震韧性评价标准[60],但铁路站房作为生命线工程,现行标准中的指标不能直接用于铁路站房的韧性评价,更无法定量的评估减隔震技术对铁路站房韧性的提高程度。建议开展采用减隔震技术的铁路站房韧性评价研究。

7 结 语

本文总结了铁路站房的典型分类、特点及不同规模站房的自振周期,介绍了减隔震技术在国内外站房中应用的工程案例,提出了不同类型站房中减隔震部件的布置位置,并分析了其布置的原因,探讨了目前站房减隔震技术应用中亟待解决的关键科学问题,并给出针对性的建议,为后续站房减隔震技术的应用指明了思路和方向。

减隔震技术在铁路站房中的应用有利于提高站房结构的抗震性能,但目前还面临着诸多挑战,未来仍需要深入开展研究以推动减隔震技术在铁路站房中的应用。