盗掘古墓葬案件侦查难点与大数据技术的应用研究

王 剑

(中国刑事警察学院,辽宁 沈阳 110854)

一、问题的提出

近年来,随着文博热潮的兴起,文物价值的提升,文物市场活力逐渐增加。受到高额利润的诱惑,盗掘团伙在现代科技的辅助下跨区域盗掘古墓葬,严重破毁了古墓葬的原始风貌,扰乱了文物管理秩序。此外,一些群众法治观念不强,地方保护主义作祟,助长了不法之徒的嚣张气焰;文物管理工作的漏洞,给盗掘活动提供了可乘之机;侦查机关因为自身原因出现打击不力的现象,致使犯罪分子逃脱法律制裁。同时,面对日益严重、复杂的盗掘古墓葬犯罪,原有的一些法律规定不足以适应同这类违法犯罪活动做斗争的需要,导致对这些案件处理偏轻或者难以处理,从而使盗掘古墓葬犯罪活动愈加猖獗。基于以上原因,盗掘古墓葬犯罪成为当前我国文物犯罪的主要形式。为了遏制盗掘古墓葬犯罪趋势的发展和维护文物管理秩序,2017年以来,公安部统一指挥陕西、山西、江苏、安徽、甘肃、河南等多个文物重点地区公安机关连续4年开展打击文物犯罪专项行动。截至2021年11月30日,全国公安机关共侦破各类文物犯罪案件2704起,打掉文物犯罪团伙585个,抓获犯罪嫌疑人5368名,其中公安部A级通缉令逃犯22名,追缴各类文物6.1万件。[1]虽然这几次打击文物犯罪专项行动取得了阶段性成果,但由于各种原因,盗掘古墓葬案件侦查活动的开展仍面临诸多困难。鉴于当前大数据技术的显著优势,笔者以裁判文书网和互联网络上公布的盗掘古墓葬案例为数据,以理论界对盗掘古墓葬犯罪案件侦查的研究为参考,深入剖析当前我国盗掘古墓葬案件特征和侦查难点,阐述大数据技术相关原理,提出相应的应对策略,以期能为侦查实战部门打击与预防盗掘古墓葬犯罪提供参考。

二、盗掘古墓葬案件特征

(一)犯罪主体规模化、集团化

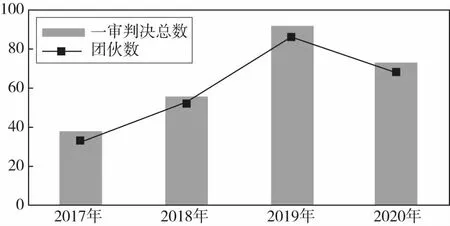

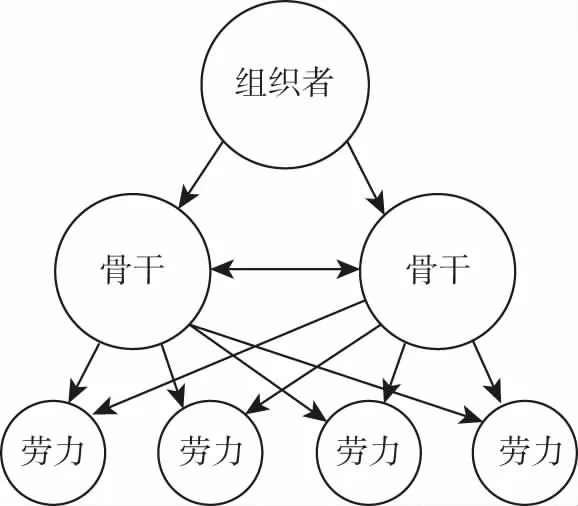

检索裁判文书网2017年至2020年盗掘古墓葬案件一审判决书发现(如图1),团伙实施盗掘古墓葬行为已成基本趋势。随着盗掘古墓葬案件的演变升级,犯罪主体规模逐渐壮大,组织更加严密,分工更加明确。一方面,犯罪团伙不断扩大,除劳力之外,有专门的组织领导者和骨干力量(如图2)。另一方面,犯罪链条向纵深发展。首先,盗掘古墓葬团伙以金钱为诱饵诱惑农民加入其中,为该团伙实施犯罪打掩护。其次,拉拢具有文物研究及鉴定经验或考古挖掘经历的专业人员入伙,成为盗掘古墓葬犯罪链条的关键环节。此外,受利益驱动,高价收购文物的所谓“收藏家”也加入其中。更重要的是为了达到最大范围获取利益和逃避公安机关的打击,盗掘古墓葬犯罪逐渐形成盗掘、盗窃、倒卖、走私文物的职业犯罪集团,并且该集团腐蚀拉拢国家公职人员成为其获取犯罪利益的“保护伞”。如在辽宁省朝阳市公安局侦破的系列盗掘古墓葬犯罪案件中,姚玉忠于2009年至2014年,先后纠集大量前科人员和闲散农民加入其组织,迅速扩张势力,形成犯罪组织,多次对红山古墓葬进行盗掘,致使红山历史文化资源严重受损,对社会造成恶劣影响。

图1 盗掘古墓葬一审判决案件总数与团伙数

图2 盗掘古墓葬犯罪团伙结构图

(二)犯罪手段智能化、专业化

犯罪的理性选择理论认为,犯罪人是有理性的、会思考的人,犯罪是犯罪人对犯罪所得和损失经过理智思考或决策之后进行的行为。[2]在盗掘古墓葬案件中,为了保证作案目标的成功、作案过程的无缝衔接以及有效逃避公安机关的打击,犯罪嫌疑人在犯罪手段的选择方面越来越智能化、专业化。犯罪手段智能化主要表现为犯罪工具的智能化。一方面,犯罪分子通过微信、QQ等网络社交软件进行作案前后的联络,用具有加密通话和全球定位功能的移动电话、对讲机等进行作案联络;另一方面,作案工具更加精致、智能。由刀、枪、棍、棒、锤、斧、梯、绳、砖、石等传统工具演变升级为洛阳铲、探针、金属探测器、红外夜视仪、GPS装置、罗盘、立体成像仪、防毒面具、高压电机、军用指南针、夜视镜、压缩氧气瓶、军用望远镜、压挤式定向爆破器材等科技装备。而犯罪手段专业化主要表现在作案手段专业化和反侦查手段专业化两个方面。具体而言,在预谋阶段,盗掘团伙通常会通过互联网络、博物馆、图书馆以及其他途径查阅古代典籍、文物书籍、地图、考古图册等有关记载古墓葬遗址的文献和图书来进行“选址”。此外,为了更加准确地找出古墓葬遗址,盗掘团伙也会专门拉拢懂风水、星象、阴阳的“大师”作该团伙盗掘的“军师”。在实施阶段,盗掘团伙通常会将盗掘时间定在晚上,并制定专门的盗掘用语。定点之后,对于郊区及其以外的古墓葬,盗掘团伙通常会用炸药炸开洞口,并且手法比较专业,现场遗留的爆炸痕迹较少;对于城市内的古墓葬,盗掘团伙会通过在古墓葬附近以开小吃店或饭店或施工的名义进行盗掘。在逃离阶段,盗掘团伙通常会及时清理盗掘现场的痕迹、物证,如实践中盗掘团伙在得手后会选择回填、灌水、撒草籽等方式破坏盗掘现场;在没有古墓葬的地方进行挖掘来掩盖真实的盗掘现场;通过事先改装的车辆运送文物,也会在返回途中尽量避开视频监控。在掩饰阶段,盗掘团伙会伪造自己没有作案时间或掩盖作案时间;通过清理手机相关痕迹,更换手机卡等逃避侦查,并且团伙成员之间短期内会断绝任何联系防止暴露行踪。有些盗掘团伙会通过犯罪所得腐蚀拉拢侦查人员来获取侦查信息,通过所获信息秘密干扰侦查工作。

(三)销赃渠道多元化

随着移动互联网、交通、金融、物流快递的高速发展,文物交易的方式和渠道呈现出“线上+线下”的多元化趋势。一方面,一些文物贩子会通过传统的方式进行销赃。如有的文物贩子以“古玩店”“旧货店”“民间博物馆”“摆地摊”等方式作掩护,以贩卖旧艺术品、文物仿真品为名,大肆进行非法收购、倒卖文物的犯罪活动。[3]有的以办私人博物馆、收藏馆或者经营其他类似行业以及个人收藏为幌子,非法收购、伺机倒卖。有的盗掘团伙勾结文物拍卖行内部人员在拍卖会上以合法的方式公然拍卖。另一方面,一些文物贩子利用计算机在网络平台上进行销赃。如有些盗掘分子通过在微信、QQ、陌陌、soul等网络社交平台或一些网络论坛、文玩手机APP等网络销售平台上发布有关文物的照片、视频,或通过抖音、快手等网络直播平台进行直播带货的方式来吸引“买主”,之后以邮寄的方式完成交易。

(四)多为系列性案件,社会危害大

在盗掘古墓葬犯罪中,有相当一部分犯罪嫌疑人属于惯犯或累犯。他们为了满足自身的挥霍需求或其他经济需要,往往多次实施犯罪,而且一些犯罪嫌疑人以盗掘古墓葬为职业,在长期的盗掘古墓活动中形成了一套较固定的盗掘手法和逃避侦查打击的反侦查手法。此外,随着移动互联网、人工智能、卫星导航等技术的日新月异,盗掘古墓葬犯罪的成本降低了,犯罪所得收益增加了,在“低成本、高收益”动因的驱使下盗掘古墓葬犯罪团伙不断扩大组织规模,并流窜至全国各地实施盗掘古墓葬犯罪。实践中,位于郊区或者郊区以外的荒野地区,因为缺乏监管而遭到盗掘犯罪嫌疑人多次盗掘。一些盗掘团伙通过加入某些恶势力或腐蚀拉拢国家工作人员,为其谋取不正当利益的方式降低实施盗掘古墓葬犯罪的心理成本和法律风险,在不用顾忌法律追究的情况下疯狂盗掘古墓葬,严重破毁了古墓葬的本体面貌,扰乱了文物管理秩序,给国家带来巨大损失。综上原因,盗掘古墓葬犯罪案件呈现出系列性特征,给社会造成了恶劣影响。因此,侦查机关必须加大力度严厉打击盗掘古墓葬犯罪活动,维护文物管理秩序。

三、盗掘古墓葬案件侦查难点

(一)犯罪行为隐蔽性强,案件发现难

在彬州“1·16”系列盗掘古塔地宫和古墓葬案件中,卫友刚等人于2011年至2016年先后五次通过租民房或开饭店白天营业晚上玩地洞的方式,先后盗挖了彬州开元寺彬塔中6座古塔地宫和1处古墓葬,整个作案过程相当隐蔽,若不是群众举报,侦查人员很难主动发现这个盗掘现场,因为这个地宫上方是一个开阔的广场,广场的地表并未遭到破毁。[4]实际上,随着盗掘古墓葬犯罪手段的智能化和专业化,盗掘团伙实施犯罪的行为越来越隐蔽,反侦查意识越来越强,再加上古墓葬一般处于荒野、山区或村庄,盗掘团伙作案后很难被发现。此外,随着侦查机关打击力度的增强,盗掘犯罪分子将侵害目标从国家重点保护区转移到一般保护区和非国家保护区。[5]这些地区一般缺乏监管,客观上给盗掘团伙留下可乘之机,一定程度上增加了侦破的难度。

(二)犯罪现场多元化,证据收集难

由于多数古墓葬处于郊区、荒野,地理环境变化较快,遗留在现场的痕迹、物证不可避免地遭到破坏或灭失。有些盗掘现场交通不便利,勘验检查的技术设备无法运送到盗掘现场,在技术装备不足的情况下,侦查人员无法深入细致地进行勘查,导致侦查机关勘查的效果不佳,在盗掘现场所获得的证据并不完整。此外,盗掘古墓葬罪侵犯的客体是国家对古墓葬的管理秩序和国家对古墓葬的所有权,而没有直接的被害人。[6]一些生活在古墓葬附近的群众即便看到盗掘犯罪嫌疑人在盗掘古墓葬,往往选择睁一只眼闭一只眼,而考虑到自身利益不会主动报案,导致案件周期拉长,现场的痕迹、物证也随时间而灭失。以上两个原因导致从盗掘现场获取相关证据的难度较大。大数据时代,盗掘古墓葬犯罪的证据除了遗留在盗掘现场之外,多数存在虚拟现场,侦查人员需要借助大数据技术进行提取。但是,就目前数据化侦查的发展进程来看,通过数据挖掘的难度较大。一方面侦查人员对于大数据技术应用仍然不太熟练,另一方面数据纷繁复杂储存于公安网、互联网和社会各行业中,而侦查协作机制尚不健全,数据共享难以实现。

(三)涉案文物去向不明,追缴赃物难

销赃渠道的多元化在一定程度上加速了文物的流通次数。文物作为一种不可再生资源,尤其是国家珍贵文物,有的价值连城,在多元化的销赃渠道下文物往往被不同的人员多次倒卖。当前文物犯罪活动的一个基本趋势是盗掘古墓葬犯罪活动为其他文物犯罪活动做嫁衣。倒卖、走私、非法收藏的文物贩子以向盗掘古墓葬犯罪分子订货的方式获取文物,从而达到其牟取暴利或非法收藏的目的。而且,为了逃避法律的制裁,有些文物贩子与盗掘团伙通过中间人联系,有些买卖双方通过互联网络、移动电话联系,彼此之间均不留真名、地址。如果涉案文物不能被及时查获,则可能会被多次转手,甚至被转卖国(境)外,致使追缴的难度增大。实际办案过程中,一些案件因为部分侦查人员无法及时识别相关文物而导致文物去向不明,给追缴工作增加难度。

四、大数据技术在盗掘古墓葬案件侦查中的应用策略

(一)应用的必要性分析

首先,从大数据技术在侦查工作中发挥的价值看,侦查人员有必要使用大数据技术开展盗掘古墓葬犯罪侦查取证工作。大数据技术是指从数据采集、清洗、集成、分析与解释,进而从各种各样的巨量数据中快速获得有价值信息的全部技术。[7]它的核心价值在于:一是分析全面的数据而非随机抽样;二是重视数据的复杂性,弱化精确性;三是关注数据的相关性,而非因果关系。在侦查活动中,大数据技术既能辅助侦查人员查明已经发生、确已立案的犯罪活动,也能辅助侦查人员预测、预警尚未发生或即将发生的犯罪活动,以及虽已经发生但未被察觉、未被立案的犯罪活动。

其次,就当前盗掘古墓葬犯罪特征和发展趋势,侦查机关必须主动出击、先发制敌。但是,传统侦查技术受到传统侦查思维的限制,往往是在案发之后实施,很难激发侦查人员的主动性和积极性。从裁判文书网发布的判决书来看,在公安机关的严厉打击下现行案件数量明显减少,而多数案件是隐案、积案。这些案件因为案发时间长,人证、物证也因时间推移而被遗忘、灭失,涉案文物早已不知踪迹。仅凭“从人到案”或“从案到人”的人力密集型侦查手段不足以查明案件事实真相、收集全面客观的痕迹物证以及抓获犯罪嫌疑人,因此迫切需要侦查机关及其侦查人员进行技术革新。

近年来,互联网络数据库、社会数据库和公安数据库越来越健全,大数据技术为盗掘古墓葬犯罪侦查工作提供了海量的数据支持。据《2021年第48次中国互联网发展状况统计报告》显示,截至2021年6月,我国网民规模为10.11亿,占总人口的71.6%。由此可见盗掘古墓葬犯罪嫌疑人完全不上网的人数并不多,目标对象在网络上遗留各种网络轨迹的机会极大,使通过互联网大数据获取他们的相关信息成为可能。个人的数据信息不仅存在于互联网上,各级政府部门、企事业单位同样采集了大量的个人数据,并且这些数据还在不断地实时生成。而且近来,各地公安机关在公安部的统筹部署下不断加大信息化建设,使得公安数据库越来越充实。海量的结构化、半结构化和非结构化数据使得侦查人员可以通过大数据技术收集与盗掘古墓葬犯罪有关的“全部数据”。因此侦查机关必须进行各方面的革新,保证大数据技术的全面应用,进而提高盗掘古墓葬犯罪的侦查效率。

(二)应用策略

1.树立大数据思维主导侦查工作

大数据时代,“犯罪事实”=“数据”已成为一个不争的事实,因为在这个时代一切皆可以数据的形式量化出来。在犯罪领域,一切与犯罪有关的有形之物如犯罪时间、犯罪空间、犯罪行为人特征、犯罪手段、犯罪工具、痕迹物证等都可以通过数据表达;一切与犯罪相关的无形之物如犯罪行为人的价值观念、情绪等也可通过数据进行表达。[8]但是量化数据是需要大数据思维的支撑才能进行的,因此,侦查人员需要加大力度培养大数据思维。大数据思维主要包括整体性思维、多样性思维和相关性思维。首先,侦查人员需要具备整体性思维。在侦查工作中,侦查人员要把一个案件、一系列案件、跨区域案件等不同的案件类型进行整体思考,从不同的层级、方面、要素去统筹考虑,形成案件的网络系统或轨迹全貌。[9]正如前文所述,盗掘犯罪嫌疑人多进行跨区域作案,连续作案,并且盗掘古墓葬犯罪与其他文物犯罪交织在一起,形成了“盗掘、盗窃、倒卖、走私”一体化的犯罪链条,侦查人员如果就案论案,则很难达到全面打击犯罪的目的。其次,侦查人员需要具备多样性思维。侦查工作中,侦查人员要把以往传统的理念、知识、经验和大数据时代的新理念创新性地融合在一起,发挥主观能动性,运用推理、判断、假设、联系、猜测等多种方法去认识盗掘古墓葬犯罪案件,分析研判盗掘古墓葬犯罪规律,科学确定侦查方向,多样化地寻找侦查突破口,选择侦查途径锁定犯罪嫌疑人。最后,侦查人员需要具备相关性思维。一方面,侦查人员需要在盗掘古墓葬犯罪侦查中找到一个关联物并监测它,比如可以通过对社交关系网的分析来判断哪些人与盗掘古墓葬犯罪嫌疑人有联系,可以通过对盗掘工具的销售平台进行监控来判断哪些人将要实施盗掘活动。另一方面,侦查人员需要挖掘数据背后的相关性。在传统的侦查活动中,侦查人员凭借主观能力、主观经验,往往只能收集看起来与案件有明显因果关系的线索、证据,但是大数据方法则能够从海量看似与案件无关的数据中挖掘出相关信息,并用作案件侦查的线索。例如侦查实践中所使用的手机数据挖掘、话单数据挖掘方法,海量的手机数据、通讯数据看似与案件并无关系,但是对其进行数据挖掘后,则能够发现犯罪嫌疑人的行踪轨迹、人际交往关系、通话规律和购物规律等大量有价值的信息。这些信息看似与案件事实没有关系,但是经过进一步分析总能发现案件线索、情报。

2.梳理“两个模型”和搭建“一个平台”

(1)两个模型

侦查破案的过程实际就是获取案件信息的过程,达到的结果是案件事实查清楚、犯罪证据收集完整和犯罪嫌疑人抓获到案。基于这个认知,侦查人员需要围绕案件信息梳理“两个模型”。第一个模型(如图3)就是犯罪行为发生——形成客观反应——采取应对措施——获取相关证据。第二个模型(如图4)就是犯罪关联行为发生——被数据记录——采取应对措施——获取相关信息——形成相关证据。在盗掘古墓葬案件侦查活动中,侦查人员只需要根据“两个模型”,围绕案件具体情况收集和归纳相关数据,形成相关证据,主导侦查工作,力求案件事实查明,证据收集完整,犯罪嫌疑人查获并缉捕。

图3 第一模型

图4 第二模型

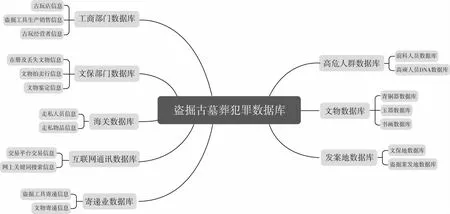

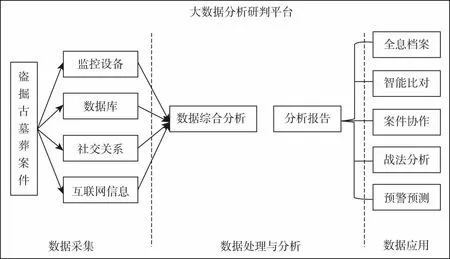

(2)大数据分析研判平台

如图5所示,盗掘古墓葬犯罪涉及数据种类庞杂,除了公安大数据以外,还包括互联网络数据、政务数据、社会数据。同时,与盗掘古墓葬犯罪相关的文保单位、工商部门、海关缉私部门、寄递业单位、移动通讯部门的情报、信息,也是该类案件重要的情报信息线索来源。[10]若没有一个统一、高效、便捷的数据平台作支撑,仅凭人力是很难完成数据的采集和分析的。因此,侦查人员需要搭建一个统一、高效的盗掘古墓葬案件大数据分析研判平台,以便于充分运用大数据技术开展盗掘古墓葬犯罪案件侦查活动。如图6所示,该平台应当涵盖数据采集、数据处理与分析、数据应用三个领域,具备储存、运算、展示、传输和共享数据的基础功能,也需要具备智能比对、预警预测、情报分析、串并案件等功能。

图5 盗掘古墓葬案件数据库示意图

图6 大数据分析研判平台图

3.健全大数据侦查人才培养机制

大数据时代,数据化侦查手段需要侦查人员这个最能动要素做支撑。侦查人员的思维、认知、实战能力决定着数据化侦查的质量。当前,盗掘古墓葬犯罪活动呈现出许多新的特征,如犯罪行为越来越智能化,犯罪嫌疑人的反侦查手段越来越专业化。

但是形成鲜明对比的是侦查人员的素质比较单一。在案件侦查过程中,一些侦查人员因为缺乏文物方面的知识没有及时识别文物导致贻误战机;一些侦查人员因为缺乏大数据取证意识和能力,导致关键数据证据遗失或所提取的证据丧失证据资格。参与盗掘古墓葬犯罪案件侦查人员应该是一种复合型人才。在知识和能力结构方面,侦查人员既需要具备侦查学理论、信息技术、刑事法律等知识和了解古墓葬地理位置、文物、考古等知识,也需要具备采集、处理和分析数据的能力。在类别方面,要培养核心领军、技术攻关、需求研究、维护保障以及综合应用人才。[11]但是要想培养出复合型人才,一个健全、有效的人才培养机制是必须具备的。当前警力不足、设施不全、技术匮乏是侦查办案的痼疾,为了节约侦查成本和提高侦查效率,侦查资源的合理利用非常关键。健全有效的人才培养机制既能为打击犯罪输送人才,也能节约侦查资源,保障侦查效益。因此,侦查机关应根据实战需求有前瞻性地健全盗掘古墓葬犯罪案件大数据侦查人才培养机制。

4.大数据技术应用的具体方法

大数据侦查中可以使用的方法很多,包括数据搜索、数据碰撞、数据挖掘、数据画像、组织结构分析、犯罪热点制图分析(如图7)。[12]

图7 大数据侦查方法

(1)数据搜索:抓住“三流”主线,即“人员信息流、工具信息流、文物信息流”,通过已有各种数据平台进行一键式搜索、关联搜索,获取开源情报信息。(2)数据碰撞:通过对盗掘古墓葬犯罪前科人员和盗掘古墓葬犯罪地高危人员进行高危碰撞、多维度轨迹信息条件比对匹配出可疑目标数据。比如在某盗掘古墓葬案件侦查中,通过视频监控发现盗掘人员有拨打电话和驾驶车辆的行为。侦查人员可以将基站数据与车辆轨迹信息进行碰撞,锁定犯罪嫌疑人手机。(3)数据挖掘与画像:以高危人群关联分析为突破口,借助互联网通讯数据、文物交易数据、寄递业数据等盗掘古墓葬案件数据库数据,最大限度挖掘有价值的案件线索,并进行智能化运算发现数据背后的规律,从而刻画出犯罪嫌疑人条件。(4)分析组织结构,进行串并案侦查:在分析盗掘古墓葬犯罪主体组织结构网络时,侦查人员可以先将某几个犯罪嫌疑人作为初始节点绘制联系人关系网,找出关系密切的认定为核心成员可疑分子继续扩大联系网络,逐层绘制出完整的犯罪组织结构网络。通过对网络中节点与其他节点的连通特征,可以找出重点盗掘人员、盗掘组织团伙之间的中介人员等。厘清盗掘组织结构后,深挖案件之间的关联规律,进行串并案件侦查。(5)绘制盗掘犯罪热点图,实施预测、预警:在盗掘古墓葬犯罪案件侦查中,侦查人员可以使用GIS系统,根据犯罪时空分布规律,计算出各个片区盗掘案件发生概率,以不同颜色进行表示,从而绘制出盗掘犯罪热点图,预测和实时预警犯罪。

五、结语

当前正处于大数据时代、信息化社会,盗掘古墓葬案件在构成要素上呈现出:犯罪主体规模化、集团化;犯罪手段智能化、专业化;销赃渠道多元化;多为系列性案件等特征。笔者从实战的角度出发,考虑到大数据技术在侦查工作中具有的优势,提出将大数据技术应用于盗掘古墓葬案件侦查活动之中,通过转变思维方式,培养高素质侦查人才,夯实大数据应用基础,利用大数据具体方法,采集全数据,分析盗掘古墓葬案件内在规律,并综合其他侦查措施完善犯罪证据链条,查明案件事实,发现并查获盗掘分子,抽丝剥茧、循线追踪,彻底端掉盗掘团伙窝点,铲除盗掘古墓葬犯罪的土壤,维护文物管理秩序,保护国家文化安全。