医院中药风险管理机制运行成效分析

邓茜 李柏群 潘玲云 幸春容

【关键字】中药风险;质量管理;处方点评;中药调剂;不良反应;合理用药

中药在我国临床的应用有数千年的历史,其疗效和优势越来越得到医生以及患者的认可。虽然中药不良反应事件时有发生,但根据文献提示[1],我国中药不良反应发生率由17.1%(2014年)降至10.5%(2019 年),说明经过有效的管控,我国中药不良反应发生率在逐步降低。作为综合性医院,更应重视中药风险的管控,也是药学部必须要承担的责任。查阅相关资料后,笔者认为有必要引入中药风险管理机制,即通过建立中药饮片质量管理制度、中药饮片处方点评制度、中药不良反应监测制度,以减少中药调剂差错率、中药不良反应发生率,提升中药处方合格率,从被动应对到主动防控,确保中药的安全合理使用。笔者所在医院从2017 年6 月开始完善中药在医院各环节的风险管理机制,对促进医院中药饮片的合理、安全和有效应用发挥了重要作用,取得了较好的成效。特此分享,为中药合理使用以及医院中药风险管理的开展提供借鉴。

1 资料与方法

1.1 一般资料

资料来自于重庆大学附属三峡医院信息系统(hospital information system,HIS)以及美康公司(四川)研发的合理用药监测系统(prescription automatic screening system,PASS)中涉及的资料,所有资料已通过医院伦理审查。

以2017 年1—6 月医院采取中药风险管理前,中医内科开具的门诊中药饮片处方为对照组,总处方数54 286 张,其中电话回访患者432 例;以2017 年7—12 月医院采取中药风险管理后,中医内科开具的门诊中药饮片处方为试验组,总处方数59 967 张,其中电话回访患者678 例。对照组男性19 836 例,女性34 450 例,年龄1~98 岁,平均年龄(50.69±18.59)岁,病程1~60 d,平均病程(6.56±3.50)d;试验组男性21 900例,女性38 067 例,年龄1~103 岁,平均年龄(50.19±18.58)岁,病程1~60 d,平均病程(6.83±3.49)d。两组性别、年龄、病程等一般性资料差异无统计学意义(P>0.05),具有可比性。

1.2 方法

1.2.1 建立中药饮片质量管理制度 加强中药房的中药质量规范化管理,为确保中药药品的安全性、有效性,具有非常重要的临床意义。参照《现代医院中药管理学》[2]的理论与模式,结合《中华人民共和国药品管理法》[3]《医疗机构药事管理规定》[4]等要求,参考沈媛等[5]、孙佳石[6]提出的管理要点,笔者制定了中药饮片质量管理制度。

2017 年6 月,医院由医院药事管理与药物治疗学委员会监督指导,药学部门分管负责人主管,中药房主任具体负责,成立中药质量管理小组。(1)建立健全的中药饮片采购、验收、贮存保养煎药制度,对供货企业采用遴选机制,严格检查入库药品质量,对假冒、劣质中药饮片,坚决不予入库。(2)对毒、麻药品及贵重药品进行专人、专档管理,每日清点登记。(3)煎药人员严格遵守技术操作规程和医嘱,审核确定后进行下一步操作,认真书写煎药质量操作记录和差错事故记录,严格按照规范流程对煎药室进行清洁、消毒,确保煎药质量安全。(4)对中药技术人员定期进行技能培训考核,包括中药鉴定、中药调剂、中药炮制、中药煎煮,逐步实施信息技术对中药处方的前置审核,达到规范中药饮片各环节的质量控制。

1.2.2 建立中药饮片处方点评制度 2016 年重庆市原卫生和计划生育委员会发布文件《关于印发中药饮片处方和中成药处方专项点评工作指南(试行)的通知》[7],要求做好中药饮片处方点评工作。根据《处方管理办法》[8]《中药处方格式及书写规范》[9]等相关文件,查阅医疗机构进行中药处方点评相关文献[10-13],医院从2017 年6 月成立中药处方点评小组,建立符合医院实情的中药饮片处方专项点评制度,对中医师开具中药饮片处方的合理性进行管控。

根据《关于进一步加强中药饮片处方质量管理强化合理使用的通知》[14]文件要求,严格落实,窗口收方时严格审方,及时对有问题的处方进行干预,对于典型的、严重的不合理处方,上报医务部通报,同时对相应科室、个人进行扣分、扣绩效等处罚。减少不合格的中药处方及医嘱,对经济、合理使用中药,降低患者费用都有较好的作用。

1.2.3 建立中药不良反应监测制度 中药不良反应监测也是医院中药风险管理的重点之一,药师等医疗人员在药品不良反应监测中扮演着重要角色[15]。2017 年6 月医院在中医内科成立由临床中药师、中医师、护士配合参与的中药不良反应监测小组,以中药饮片、中成药、配方颗粒为对象,建立中药严重不良事件紧急处理预案,对中医内科住院患者实施中药使用实时监护。临床中药师深入临床,在患者用药期间,密切监护其肝功、肾功、血压、心率、血糖变化,同时注意用药后有无出现腹泻、过敏、皮疹、头痛等不良反应。发现问题及时反馈给主治医师,分析导致不良反应的原因,配合医师积极采取措施防治药物不良反应导致的后果,对严重病例报告进行追踪调查,包括追踪原始病案、药品生产厂家、批号及原料药的产地、采集、加工、炮制与制剂的工艺方法、临床使用配伍禁忌、中西药联用等方面。

对于门诊患者,笔者采取电话回访追踪制度,尤其是长期用药患者,以及婴幼儿、80 岁以上老人、肝肾功能不全等特殊人群,重点询问服药期间是否有出现过敏、皮疹、腹泻或其他不良反应,若有任何不适,需要帮助患者进行分析,包括日常饮食、作息时间、情志变化等自身因素,以及中药的煎煮方式、服用方法,中西药配伍禁忌等各种因素。若出现了眩晕、呕吐、不明原因的皮下淤青、牙龈出血等较为严重的不良反应,则需劝导患者尽快复诊,同时对其处方用药进行进一步分析。

1.3 观察指标

比较引入中药风险管理机制前后:中药饮片调剂差错率、中药饮片煎煮差错率、中药饮片处方不合理率、中药不良反应发生率,以评价中药风险管理应用效果。

1.4 统计学处理

使用SPSS 23.0 统计学软件对数据进行统计学处理,计量资料表示为(),采用t检验;计数资料采用(n,%)表示,组间比较采用χ2检验,P<0.05 表示差异有统计学意义。

2 结果

2.1 中药饮片调剂煎煮差错率比较

对比分析发现,试验组中药饮片调剂煎煮差错率显著减少,差异有统计学意义(P<0.05)。具体情况见表1。

2.2 中药饮片处方点评结果比较

对比分析发现,试验组中药饮片处方不合理率显著下降,差异有统计学意义(P<0.05)。具体情况见表2。

表2 中药饮片处方点评结果比较 [张(%)]

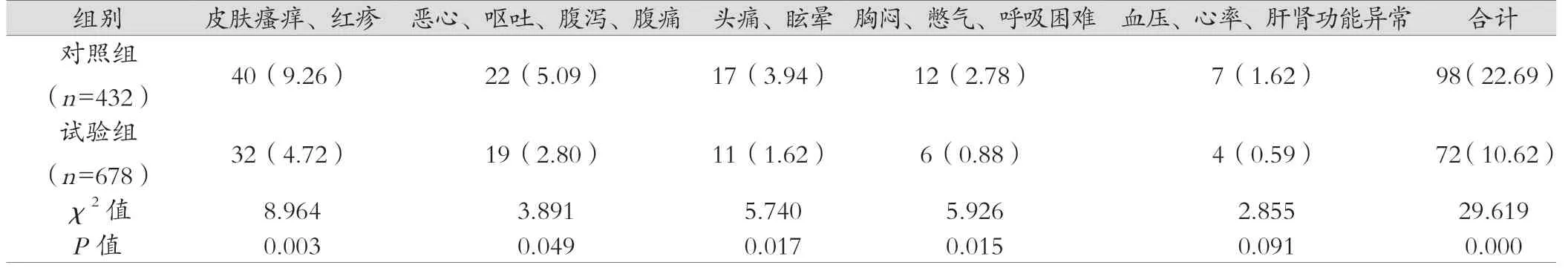

2.3 中药不良反应发生率比较

结果显示通过中药临床药师的积极沟通,对患者进行合理的用药指导,试验组中药不良反应发生率显著减少,差异有统计学意义(P<0.05)。总体情况见表3。

表3 中药不良反应发生情况比较 [例(%)]

3 讨论

3.1 中药饮片管理制度评价

医院实施中药风险管理机制前,中药房主要问题体现在:(1)中药储存条件不达标,如需冷藏的中药未冷藏、无温湿度记录等,导致某些药品返潮、酸败、霉变等;(2)审方人员未及时发现用量超量、配伍禁忌等问题;(3)调剂人员未详细查看处方所开具药品,存在错抓、漏抓的问题,或者称重误差较大的情况;(4)发药人员有疏漏,特殊用法的中药未进行煎法或用法交代;(5)煎药人员未按规定正确煎药,比如应先煎、后下的未按流程操作,煎煮时长不够等,导致药物疗效减弱。实施中药风险管理机制后,笔者所在医院及时成立管理小组,对中药库房进行整改,严格按照药品经营质量管理规范(good supply practice,GSP)标准储存药品,中药库房采购、验收人员的严格把关,监管端口前移,到药企进行现场抽检,确保了临床用药安全,同时对中药相关技术人员进行审方、调剂、煎煮、识药等技能培训,严格考核,考核成绩与个人绩效挂钩。之后再参考相关文献[16],通过成立中药品管圈,建立PDCA 循环,用鱼骨图等工具图分析继续存在的问题,持续进行改进,故中药各环节的质控差错率显著下降。

3.2 中药饮片处方点评制度评价

医院实施中药风险管理机制前,中药饮片不合理处方主要情况有:(1)不规范处方:临床诊断书写不规范或未写中医证型,调剂、煎煮等有特殊要求的药物未标注或标注错误,煎服方法书写不规范,超时限未注明理由等;(2)用药不适宜处方:适应证不适宜、遴选的药品不适宜、药物剂量超量未双签字、存在配伍禁忌、重复用药等;(3)超常处方:无适应证用药、无正当理由开具高价药等。实施中药风险管理机制后,中药临床药师对全院科室进行中药合理使用培训,同时与医务部合作,对不合理处方进行全院通报,对科室及个人进行千分制考核,故中药饮片处方不合理率显著下降。

3.3 中药不良反应监测制度评价

中药临床药师对中药不良反应认识比较全面,对用药致不良反应的预防和处理可以提供指导作用,因此应发挥中药师在中药致不良反应监管当中的积极作用,深入临床,监测、记录患者用药情况,及时判断、处理不良反应现象,通过保持与患者的良好沟通,提供合理用药咨询服务,并监督临床医师开具药物处方的合理性,保证用药合理与安全[17]。医院临床中药师在中医内科进行药学服务后,积极参与临床治疗与监护,对患者发生药物不良反应的原因进行排查,对于门诊患者,经过细心的询问与指导,帮助患者分析产生不良反应的原因,患者反映良好,反馈率由0.08%(432/54 286)逐渐上升至1.13%(678/59 967)。总结发现中药引起不良反应主要表现为过敏(皮疹)、腹泻、头痛等,偶有心率加快、血压降低、肝肾功能异等情况,通过药物重整以及正确的用药宣教,可预防不良反应的进一步发生。

分析产生中药不良反应的原因,有以下几点:

(1)中药饮片质量差异。因中药品种繁多,来源复杂,产地不同,所含有效成分或毒性含量亦有差异。研究显示[18]某些中药不同采收期、加工方法及野生与栽培品间,所含化学成分差异显著。医院中药采购验收人员至药企现场抽检,从药材的颜色、质地、气味等多方面考察,最大限度地杜绝了伪品、劣品的入库。

(2)炮制或煎煮方法不当。如矿物质类中药需先煎30~60 min,以利于有效成分煎出;砂仁、荆芥等芳香类药物需要后下,以防止有效成分挥发;辛夷花需要包煎以减轻对咽喉部的刺激。为保障临床用药疗效,除了用药准确,正确的煎服方法也很重要。故需对中药相关人员定期进行培训,同时对患者做好用药教育。

(3)存在配伍禁忌或中成药联用不当。临床出现的配伍不当情况主要是甘草与海藻配伍、附子与半夏配伍。曾出现1 例癌症患者服用含有甘草、海藻的中药汤剂后出现肾功能异常的情况,通过查阅文献[19]得知,甘草与海藻联用可能会增加甘草次酸在大鼠肾脏组织的积蓄,抑制肾脏组织中的HSD11B2的表达,造成醛固酮-皮质醇系统紊乱,从而出现不同程度的肾损害。与医生交流沟通后,在今后的选方用药应更加谨慎。

(4)超剂量用药或超疗程。中药因其特殊性,临床使用量与主治医生的主观性有很大的关系。如附子用量药典规定为3~15 g,但统计显示,对于某些危重症患者最大可用至400 g[20]。曾有1 例患者,因极度畏寒、肢冷,同时兼有心衰等问题,主治医生用了30 g 白附片,结果导致患者出现急性肝损伤以及心功能异常的表现。所以不同地区、不同环境、不同身体状况,对药物用量的选择均有影响,切不可一概而论。中药临床药师得积极开展临床中药学工作,将中药领域的信息变化(药物质量变化、中药不良反应、新的研究进展等)及时和临床医师商讨,对中医中药的新旧信息进行比较归纳,这样才能更好地指导临床用药。

(5)患者自身因素。门诊患者多将中药饮片带回家自行煎煮,对于某些需要特殊处理的药物,比如辛夷、旋复花需要包煎,但若患者未严格按照医嘱执行,直接与其他药物混煎,服用后则会出现咽喉不适等不良反应。中药服用时间也很重要,比如某些对胃肠有刺激性的药物,本应在饭后服用,但若患者在饭前服用或者空腹服用,可能会出现腹泻、胃痛等不适。还有患者情志也有影响,如果患者用药期间遇事不顺,肝气郁结,亦可能会出现头痛、胸闷等不适,此时就无法明确判断到底是否为药物所致的不良反应。因此在对患者进行用药宣教的时候,一定要详细交待中药的正确服用方法,如果出现不良反应,首先也应排除因自身情志不畅以及不规范操作所产生的不良反应,然后再对药品进行进一步分析。

总而言之,结合笔者所在医院中药风险管理机制运行成效分析,很多中药不良反应的发生与中药质量不过关、调剂剂量不准确、选方用药不合理、用法用量不适宜有关。故建立中药风险管理机制,将中药师、中医师、患者紧密联系起来,对规范医院中药质控管理、促进经济合理用药及保障医疗安全等方面均能发挥积极作用。