PDCA循环在监护仪设备质量管理过程中的应用效果分析

刘虎,李潘华,崔宏伟

(蚌埠医学院第一附属医院,安徽 蚌埠 233001)

随着医院的发展,医院对医疗设备的要求逐步提高,不仅仅要求工程师把设备维修好,还要求对设备进行更科学的管理及做好相应的质量控制。监护仪作为最常见的医疗设备,被广泛应用于各个病区、麻醉科、手术室等。其运行的好坏、数据的准确与否直接关系到医生的诊断及病人的生命健康。戴明环(PDCA 循环)是被广泛应用于质量控制的科学化、标准化管理体系[1],可以使一项活动更加的科学合理,是提高质量、改善管理方法、质量保证体系运转的基本方法[2]。本研究以蚌埠医学院第一附属医院865 台监护仪为研究对象,同时对未实行PDCA 循环的2019 年监护仪质量控制合格率进行分析,发现问题后对其采用PDCA 循环(2020 年)干预,同时对这两年机器质量控制合格率进行对比分析,探讨PDCA 循环在监护仪质量控制中的应用效果。

1 资料与方法

选择蚌埠医学院第一附属医院865 台监护仪为研究对象,未实行PDCA 循环的2019 年为对照组,实行PDCA 循环的2020 年为观察组。对两组质量控制合格率进行对比分析。

1.1 PDCA 循环管理的应用

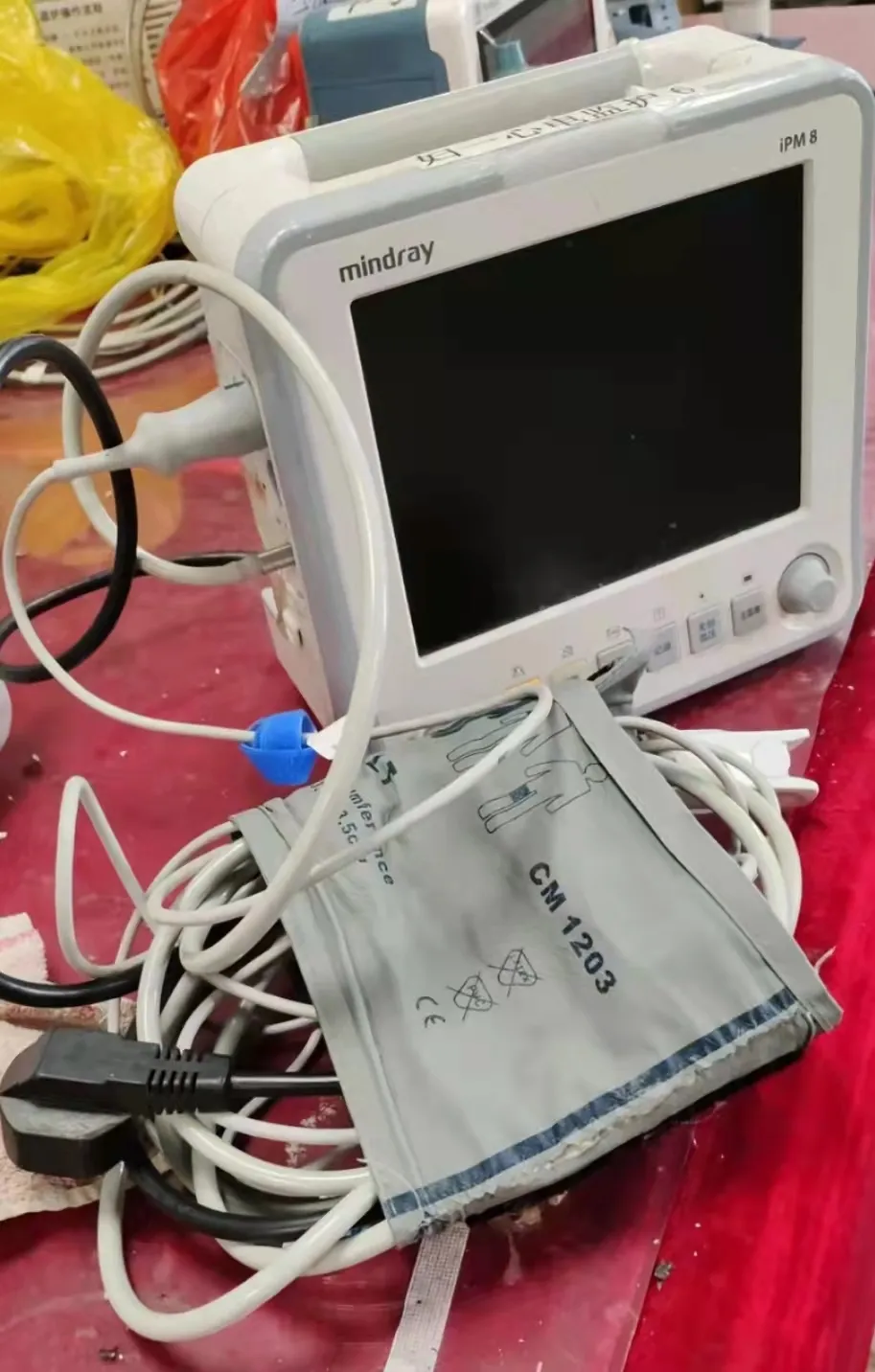

1.1.1 P(Plan)阶段——分析机器运行情况,发现存在的问题,制定相应计划 蚌埠医学院第一附属医院共有监护仪865 台,工程师平均每月维修50 余台次。年检测合格为542 台,不合格323台,合格率为62.7%。原因分析:①设备本身原因。865 台设备,其中5 年以上的设备总数140台,8 年以上63 台。随着使用年限的增加,设备核心配件老化,发生故障的概率变大。监护仪附带的一些耗材如单管袖带、血样探头、心电导联线等杂乱无章,互相缠绕(见图1),都容易出现故障。②人员因素。工程师数量不足,监护设备作为小型的医疗设备,数量多、问题杂,不可能每个科室派驻一名专职工程师,因此无法及时的巡查制定相应的维护方案[3-5]。③环境因素。由于有的病区处于老楼,环境湿度大,电压不稳,导致监护设备电源问题的情况时有发生。根据原因,计划从设备、人员、环境三个方面进行干预。

图1 改善前监护仪

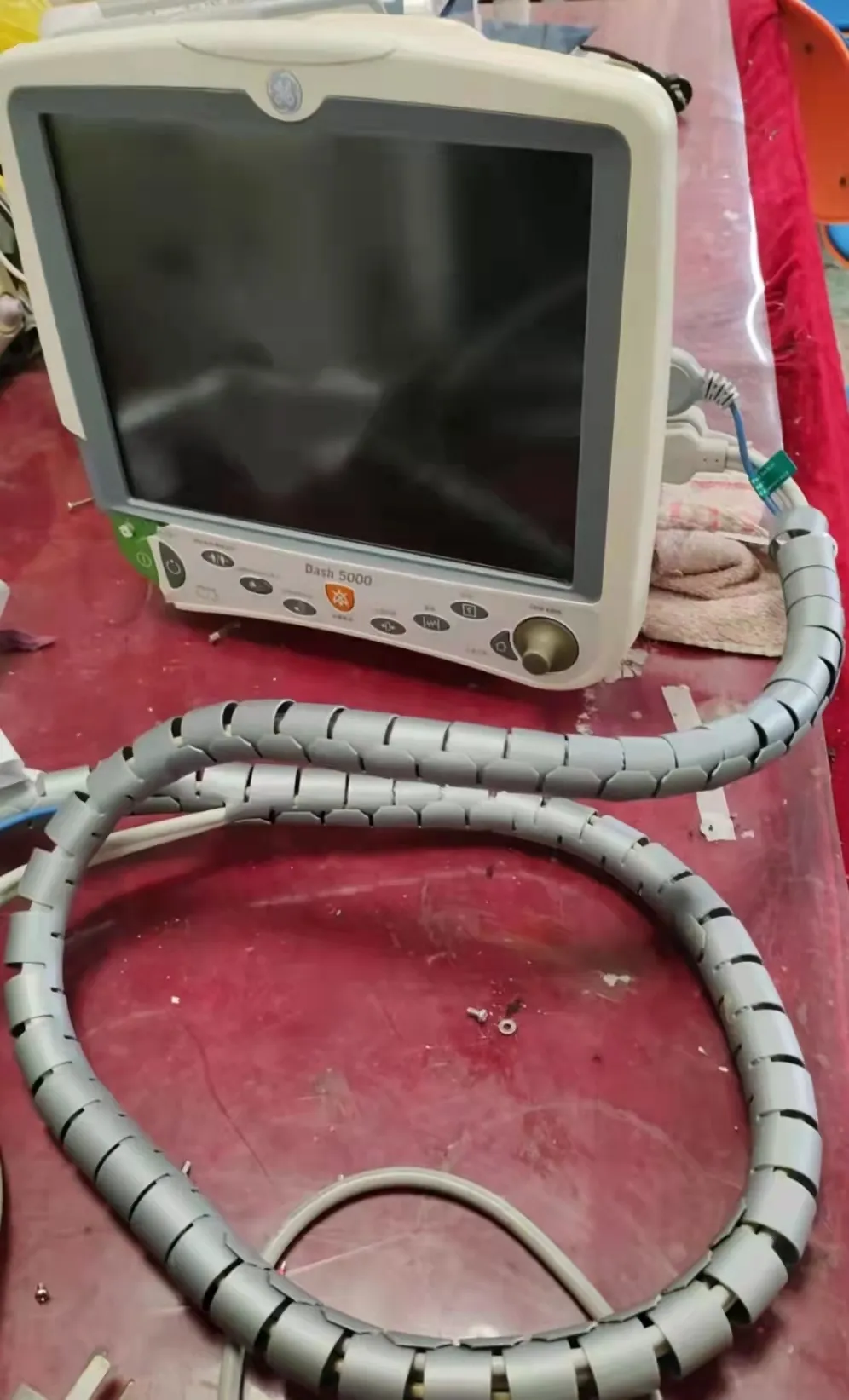

1.1.2 D(Do)执行阶段 ①设备方面:对于超过8 年的监护仪,如果发生一些无法维修的故障后,建议临床科室报废,因为好多机器已经停产,配件无法购买。即使买到,很难保证全新,使其连接病人后,所显示的结果不准确,耽误医生的诊断与治疗。对于5 年以上的机器应加大巡检频率,如发现测量数据不准,即使更换相应配件及耗材。将血压袖带及导气管、心电导联线、血氧探头连接线等用约束带捆在一起,见图2。②人员方面:突破医学工程部工程师数量限制,联系相应科室主任,在临床选取一名护士作为医疗设备管理员,医工部工程师定期对其质控维保方面培训,加大对临床监护仪的巡检,有问题直接与医工部工程师联系,缩短报修渠道,节约维护时间。同时加强对临床医护人员使用培训,确保正确使用机器。③环境方面:添加稳压电源,保证电压稳定。

图2 改善后监护仪

1.1.3 C(Check)检查阶段 统计2020 年监护仪设备运行及故障发生情况,同时与2019 年对比分析。根据统计2020 年维修930 次,修复率为100%,2019 年维修1 420 次,修复率为100%。

1.1.4 A(Action)处理阶段 此阶段的工作任务是对未达到效率目标实现的工作流程进行讨论,找出原因,并提出改进方案[6-8]。本次PDCA 循环在监护仪中的应用发现,可明显降低设备故障发生概率,同时提高设备质量控制合格率。

1.2 统计学方法

采用SPSS 27.0 统计学软件分析数据,计数资料用百分率(%)表示,采用χ2检验。P<0.05 为差异有统计学意义。

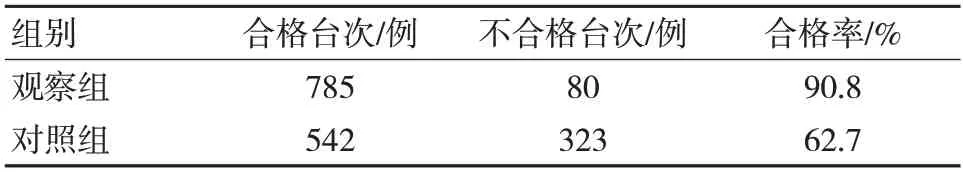

2 结果

通过PDCA 循环,可发现观察组监护仪设备的质量控制合格率较对照组提高,差异有统计学意义(χ2=191.022,P=0.001)。见表1。

表1 采用PDCA 循环前后监护仪质量控制合格率比较

3 讨论

通过本研究可发现相对于实施PDCA 循环之前,实施PDCA 循环后可明显提高设备的质量控制合格率。监护仪作为常用的医疗设备,被广泛应用于临床各个科室,所测量的血压、血氧、心电图准确性直接关乎到医生的诊治,对监护仪的质量控制很有必要。