被“数字化”的媒体迷思与修正

张中雷

半个世纪前,阿多诺(Theodor W. Adorno)和霍克海默(Theodor W. Adorno)以极大的先见之明认为,因为文化产业的影响,我们日益理性化的世界正目睹一种新的野蛮行为的出现。他们无法预见的是,如今随着数字革命和与之相关的无处不在的自动化、数字化,促使这些行为有过之而无不及,个体被大量的数字信息淹没,在数据的加速流动面前人们的能动性越来越无能为力,人们的行为模式发生很多变化。很多人开始思考:我们应该吸取哪些经验教训来应对未来趋势?哪些现象只是过眼云烟?哪些会继续影响我们的生活?某种程度上,建立在信息时代的监控与行为预测、广告和数据上的数字化媒体,造成了个体的个性消失与数字技术的剧烈内卷,也造成了用户焦虑、新闻疲劳与媒体立场间的极化(Polarization):一方面即便是涉及公共卫生信息,也“断章取义”片面放大危险,而不是“怎么办”,一部分用户出现新闻内卷;另一方面,网络搬运内容比查证过的新闻内容传播更广、信息超载且混乱,间接滋养了来源不明的偏激内容,造成媒体立场两极化。元宇宙、数字沟通、平台转型、流量主、健康传播,面对媒体生态巨变,陷入数字转型与科技平台鸿沟的新闻媒体,更面临全球疫情的变数,归于何处?

一、数字化内卷与个体的情绪障碍

互联网世界中的平台与中介组织的盈利机制创造了一个新的职位——“产销者(Prosumer)”[1]。这不是一个新概念,产销者首先是消费者,他们通过消费内容生产更多的消费资料,产销者越活跃,平台获得的利润就越多。这一切是建立在信息时代的监控与行为预测、广告和数据上的,也是导致个体的个性消失,数字技术剧烈内卷化的原因所在。除了少数的UP主、网红、付费墙内的“顶流”外,被称之为“数字劳工”的网络内容生产者通常为零工经济的最下层,是辛勤且无工资的。即使社交媒体积极采用流量、付费、点赞以及其他设计来弥补无偿劳动,除了进一步创造更多的产销者,均不能体现出视特定社会必要劳动时间长短而决定的劳动价值。换言之,在平台所做的一切日常行为都被转换成产生“行为剩余价值(Behavioral Surplus)”的劳动。构成日常生活的经验被还原、收集、测量、评价为数据,受人类主体自动化的“监视资本主义(Surveillance Capitalism)”的逻辑约束。[2]此外,每个人都带着各种各样的不安生活,包括不安在内的情绪障碍在全世界所有国家中持续增加。

情绪障碍(Emotional Disorders)来自个人对财务、社会和个人健康方面的担忧。[3]此外,包括社会人口统计学变量、情境和社会因素、认知也构成了与行为和情绪障碍相关的因素。特别是社交媒体加速了人们对新闻的即时需求,强化了记者的团体迷思,让真相被流量以及“现在、马上就要,假装全知,刺激感官反应”的网络风气和算法逻辑拖着走。

我们极容易被“流量”牵着鼻子走,甚至陷入流量陷阱而无视更有价值的东西,于是陷入了认为媒体要想获得流量就应该打造针对不同媒介的互联网内容,以期赢得用户芳心的思维模式。过去几年,为了持续深化媒介融合,报系早已转型为全媒体集团,通过数字化管理分析读者的阅读行为,以期读者注意力的回流。当读者的注意力分散在不同媒介时,纸媒已无法只依赖报纸赢得读者的注意,新闻的爆发力不再取决于订阅量,而是如何运用不同载体的内容传播主动找到用户。这个阶段,媒体人不得不在“重要但没有流量的新闻”和“有流量但不重要的新闻”间做出选择,每一次选择都考验新闻价值的崩解速度与新闻质量的平衡。事实上,报纸的阅览方式是块状浏览,通过版式和标题的设计,用户可以迅速了解内容的结构和重点,而手机却是直线式阅读,用户时间越来越少、耐性越来越稀薄,社交媒体又抢走注意力,要用户继续划屏阅览变得困难,因此网络平台并非空间无限,反而框架限制让新闻媒体面临“好内容比任何时候都多,但获取它比以往任何时候都难”的关键问题,新闻媒体追逐的流量极可能会陷入“垃圾陷阱”,强大的关注量沦为僵尸粉的“无效注意”。

二、对注意力生态失衡的修正

当用户把注意力转移到数字平台、当政府直接开直播与民众面对面时,媒体人开始与时俱进,找到合适的工具和渠道与用户沟通,我们却忽视了媒体人不是追逐点阅数的机器,也不是流量战的马前卒,相反,他们努力将新闻场景中的一切有效地带入数字世界,以便读者与新闻现场之间没有时差。更重要的是,从报纸到互联网,新闻媒体在数字世界中的影响力应当是可持续的,让媒体的品牌超越纸质媒介在数字世界中有同样品质的体验。

我们正目睹一个创造者经济(Creator Economy)崛起的时代,“这是一次内容生态革命,也是对信息流通规则的再定义、注意力资源与价值的重分配”[4]。首先,创造者经济是一种钟摆式修正,它回应了过去十年间社交平台过度剥削注意力的生态失衡。早在1971年,专门研究决策学的诺贝尔经济学奖得主赫伯特·西蒙(Herbert A. Simon)就提出注意力经济(Attention Economy)的概念,到2001年,注意力已名正言顺地成为所谓的商业交易新货币(The New Currency of Business)。经济活动围绕着追求短期利益而组织,并得到了媒体支持,广告技术则在这种支持中得以最大化地放大注意力经济。在互联网世界唾手可得的免费内容并非免费,只是我们缴付的货币不是金钱而是属于自己更加珍贵和难以补充的注意力,但即便我们将注意力用到最高额度,终究难以摆脱透支的地步。社交平台用户每天无偿贡献时间、精力与人脉关系,为广告媒体创造惊人营收却无实质回报,成为一种自愿免费劳动的“数字奴隶”或“数字劳工”。根据马威克(Marwick A.)的观点,“对处于由用户关注决定成败的注意力经济中的‘劳动者’来说,必须执行以沟通和关系为资源的‘非物质劳动’(Immaterial labor),将自己商品化”[5]。

开始自主的数字生活,获取技术资料和技术对象的社会使用权是创造者经济的第二层含义。前者是指软硬件、算法和媒介,而后者包含了用户的隐私与人类互联网中的所有足迹。未来的媒体应该更公开地、无边界地、更平等地共享生产价值。起初,报纸只需在报摊上与竞争对手抢夺读者;后来,数字媒体不得不与几十家新闻网站竞逐流量;现在,阅读时间的竞争对手还包括了数不胜数的个人创作者;未来在元宇宙(Metaverse)世界,还要面对链接现实的底层协议。当然,这一切也对应着个体从受众到用户再到数字劳工甚至“第二人生”的身份转变。

元宇宙成为现实生活与数字世界无缝衔接的接口革命,而沉浸式体验所带来的感受也胜过抽象的程序界面,但事实是,我们绝不能神话“元宇宙”这个看似博大实则虚幻的概念,而应将其化为具体的个人化的现实生活,毕竟数据本身就是真实生活的一部分。同样,对于新闻媒体来说,数字化转型是一项总体战略,但其具体细节越来越偏向以用户为中心的数据和产品开发。从传统媒体到新媒体,修正注意力陷阱的关键核心是加强与用户的连结,建立更加密切且强大的参与度。正如世界报业协会(WAN-IFRA)2021年度报告结论所言:“新闻业的未来,取决于与用户建立更紧密的互动。”[6]与人建立联系和沟通是人类的基本需求,从作为与他人交流互动工具的社交媒体可知,社区归属感、参与感和共鸣感能让人很快感受到与他人的联系,而新闻媒体可以借此为用户的生活创造更深刻的价值。传统媒体主要功能是信息与知识的传播和挖掘,但互联网的互动与多样性更像是一个社会大脑或社会意识的组合,理论上,技术与媒体系统不仅可以使信息传递更快、无障碍,而且还可以实现大脑或意识的思维交流。

三、信任关系与体验价值

Podcast(播客)与Newsletter(新闻信)是疫情后西方媒体行业最受欢迎的两种媒介。值得我们关注的不是两者的媒介形态,某种意义上说,这两种媒介并不是什么新鲜玩意儿,重要的是它们体现出来的媒体价值的回归:两者更强调与用户的亲密感和关系连结、利基内容与深度沟通、理解用户心理和社群黏度,“两者更重视抢攻心占率,而非市占率”[7]。媒体转型主题网站Splice创办人帕特尔(Rishad Patel)认为,新闻媒体不仅应走向订阅制等“直客模式”(Direct-to-consumer),更应创建一种“信任者模式”(Direct-to-believers)。用户互动新模式颠覆了过去的新闻工作流程,以期待回归新闻价值和媒体人与用户之间的相互信任关系,“新闻媒体若能证明自己尊重并重视这些核心读者,同时证明自己能提供有用且有益的内容,理解他们的需求、重视他们的关系,这些信任者会是最佳战友,也是最佳推销员”[8]。

(一)信任关系的建立

媒体与用户信任关系的建立,有两个方面需要我们去思考,一方面是媒体打破横亘在与用户之间透明的“第四堵墙”;另一方面是用户的“身体拥有感”。通过信任关系的建立进而实现用户直接“体验”媒体,就如同人们从剧院走向游乐园。

身体拥有感(Body Ownership)是指“感觉我的身体属于我的感觉,是存在于人的一种非常特别的感觉”[9]。在特定情况下,感觉橡胶手真的是自己的手的“橡胶手错觉(Rubber Hand Illusion)”就是典型的例子。1998年登载在学术杂志《自然》上的研究结果表明,参与者的橡胶手和看不见的自己手受到同样的刺激时,会把橡胶手误认为是自己的手。出现这种现象的原因是大脑通过视觉和触觉适应了“橡皮手是自己的身体”[10]。在利用头戴的“头部挂载显示屏”(Head Mount Display)的身体所有感实验中,采用头部挂载显示屏,从第一人称视角观察人体模型的身体,实验者同时按压参与者身体和人体模型的身体一段时间后,刺激人体模型的身体并测定反应,结果出现了类似“橡胶手错觉”的实验结果。[11]事实上,这种因错觉而出现的身体所有感,也体现在了虚拟现实中,以此提高用户的投入度和体验价值。

第四堵墙(The 4th Wall)是指除一般剧场等舞台内侧的三个空间外,舞台和观众席之间的透明墙。当然,这堵墙是不存在的想象中的墙,观众们通过这堵墙沉浸在舞台演出中,甚至观看演员在舞台内侧的样子,而演员们就好像感觉不到观众一样进行演出。媒体与用户的信任关系是通过打破这堵透明的“第四堵墙”来支持“用户作为实际参与者行动和体验,而不是观察者”[12]。伦敦大学麦克罗·吉利斯(Marco Gillies)教授就元宇宙的真实感受技术(Immersive Technology)提出:“实感技术没有第四堵墙,实际上是我们存在故事世界里没有从角色中分离出来的形而上学的屏障。”[13]在第四堵墙消失的空间里,可以与实际面对面的体验形成共鸣。换句话说,不只是要“读”媒体,而是要直接“体验”媒体,如同人们从剧院走向游乐园一样,从听视觉走向了沉浸其中的全方位体验。

(二)“体验”价值的进化

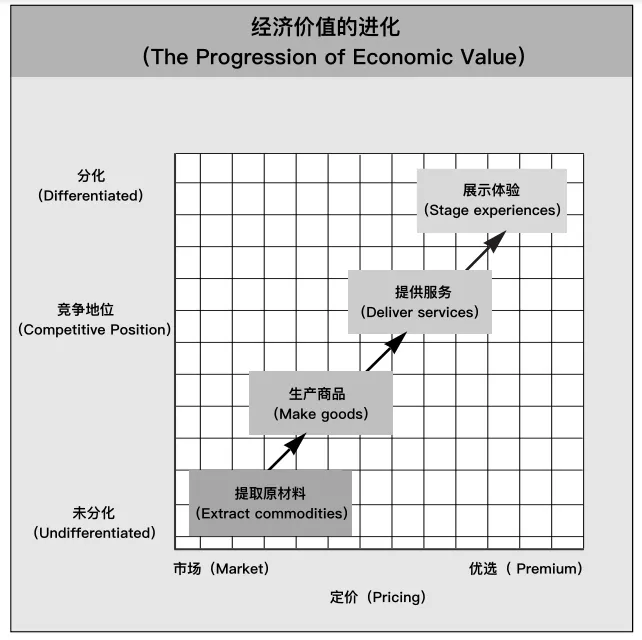

《欢迎来到体验经济》(Welcome to the Experience Economy)[14]是 约 瑟 夫·派 恩(Joseph Pine)1998年发表在《哈佛商业评论》上的文章,他从体验经济的角度解释了当时经济价值的进化:在农业经济结构中,提取并使用了未加工的材料(Commodities),并形成了大规模生产体制,从而转变为以产品(Goods)为中心的经济,此后发展为服务经济(Services),在服务经济之后,约瑟夫·派恩提出了体验(Experience)作为新经济价值的核心概念(如图1)。生产商提供相应的产品和服务,且消费者愿意为难忘的个人化体验支付费用,这是体验经济(Experience Economy)的核心。

图1 约瑟夫·派恩经济价值的进化模型

每一次进化都代表着经济价值的提升,这是生产商将他们的产品与无差别的竞争产品区分开来的一种方式。现在,随着服务的商品化,领先的生产商寻找到了展示体验这一经济产品中下一个更高价值。为了达到这种更高水平的竞争,必须学习如何设计、销售和提供客户愿意支付的体验。当生产商以服务为舞台、以商品为道具、以创造难忘事件的方式吸引消费者时,就会产生一种体验。虽然体验一直是娱乐业务的核心,但任何生产者在以个性化、令人难忘的方式吸引客户时都会使用,这包括迪士尼公司打造的主题公园、动画片、电影和电视节目的舞台体验。以咖啡为例,农业经济时代栽培、提取并使用咖啡的原材料咖啡豆,此后咖啡豆以大量生产体制制造并普及,咖啡发展成为服务产业,再通过星巴克等咖啡店成为体验产品。

同在今天,媒体将会运用变化的技术动因XR+D.N.A而将体验经济发展下去,“即虚拟融合技术(XR, Xtended Reality)+数据技术(D, Data Technology)×网 络 技 术(N, Network)×人 工智能(A, Artificial Intelligence)技术等结合创造革新”[15]。这种虚拟融合技术动因是利用虚拟技术(XR)将经济活动空间,例如工作、休闲和沟通空间,从现实扩展到虚拟融合世界,创造新的体验和经济价值,这也是我们熟悉的元宇宙的技术逻辑,即通过复合通用技术XR+D.N.A实现。

四、结语

每个人都带着各种各样的不安生活,包括不安在内的情绪障碍在全世界所有国家中持续增加。媒体应当提供给普通用户不易获取的新闻背后的信息,指出难以察觉的利害关系与背景脉络,消除不确定性,而非追随乡民式的起哄与猜测。社会需要资讯抗体让我们免于非理性恐慌,免于认知危机扩大为公共卫生危机。这个过程,如何避免新闻媒体的傲慢与偏见将起到关键作用。“新闻的根本意义在于寻求真理……我们必须以谦虚和开放的心态进行新闻报道。”[16]这也提醒我们,向公众传播可理解的、最新的和科学准确的信息,以便充分利用社交媒体平台提供的健康传播服务,提高公众对医疗保健科学的理解,必然会成为人们日常生活参考的一部分。新闻媒体应当承担起让信息更具流动性的责任,而不是寄予数字化的“热搜榜单”(如微博热搜),这些网络媒介的新闻榜单反而强化了回音壁效应(Echo Chamber),甚至不可避免地造成焦虑与无知。在公私领域界线消失于无形的世界,能够打破传统隔阂并引起人们共鸣的叙事模式也是传统媒体人面对数字化时代最大的挑战,因为新的数字叙事逻辑完全颠覆了旧有经验。

在创新的道路上,新闻媒体不断革自己的命,然而,无论采用何种技术呈现,“讲好故事”始终是媒体的初衷,未来媒体应当持续为读者带来更多值得被看见的故事。在此基础上,媒体人不仅需要“以终为始”的思考面向,即纸媒、客户端、微信微博、短视频的用户口味不同,决定了不同平台针对不同用户的讲故事方式存在差异。重要的是,我们需要认识到之所以会与用户产生距离感,不是因为他们对新技术感到陌生,而是与他们关注的生活太过遥远,太不接地气。也就是说,数字化转型的关键不在于使用数字工具的能力,而在于数字生活的能力。在资源培养和运用新技术的同时,媒体应当重视创造、数字生活、边界与体验,即为人类的进步产生意义,带来产业革新,为用户的生活创造更深刻的价值,并能解决社会问题和矛盾,重建社群内的生产关系。我们要将颠倒的世界翻转过来,开始自主的数字生活,获取技术资料和技术对象的社会使用权,更加公开、平等、无边界地共享生产价值,我们必须在既定的算法路线之外打造新的意义回路,以期对过去十年间社交平台过度剥削注意力的生态失衡的修正,从而恢复个人的意识和愿望,这也是媒体之所以为媒体、用户之所以为用户的本意与回归。

注释:

[1] Toffler, A. The third wave: The classic study of tomorrow[M]. New York, NY: Bantam,1980.

[2] Zuboff, S. The age of surveillance capitalism[M]. New York, NY: Hachette Book Group,2019.

[3] Marbaniang I, Sangle S, Nimkar S, et al. The burden of anxiety among people living with HIV during the COVID-19 pandemic in Pune, India[J]. BMC Public Health, 2020,20(1):1-9.

[4]张中雷.媒介融合的进路——人与媒介的融合视角[J].现代视听,2021(5):37-40.

[5] Yeran Kim. Platform Producers and Everydayness: Daily Vloggers’ Life and Work[J]. Korean Journal of Communication & Information, 2020(101):153-199.

[6] WAN-IFRA. World Press Trends 2020-2021[EB/OL].World Association of News Publishers, (2021-08-16). https://wan-ifra.org/wp-content/uploads/2021/04/WAN-IFRA-Report_WPT2020-21.pdf.

[7][8]黄哲斌.Podcast与新闻信喷发的一年!媒体要生存,别只顾拼订阅率[J].天下杂志(台湾),2020(714).

[9][11][12][13][15]이승환.메타버스 비긴즈=Metaverse begins:인간×공간×시간의 혁명.서울:굿모닝미디어,2021: 69+70+68+53+237.

[10] Botvinick M, Cohen J. Rubber hands ‘feel’touch that eyes see[J]. Nature, 1998, 391(6669):756-756.

[14] Pine B J, Gilmore J H. Welcome to the experience economy[J]. Harvard business review, 1998,76(4):97-105.

[16] Dan Kennedy. Why it matters: Tracking the media’s dismissal of the Wuhan lab theory[EB/OL]. (2021-06-02).https://dankennedy.net/2021/06/02/why-it-matters-tracking-the-medias-dismissal-of-the-wuhan-lab-theory/.