基于情境创设的3+2探究式教学改革研究及实践

——以土木工程材料课程为例

张 敏,黄奕森,何春保,杨家放,陆金驰,李庚英

(华南农业大学水利与土木工程学院,广东 广州 510640)

土木工程材料(Materials of Civil Engineering)是土木工程专业的第一门主干专业基础课程,是大学生从自然科学学习到专业学习转变的关键纽带,是培养学生自主学习、提高科研素养以及创新能力的关键。土木工程材料课程既注重土木工程各材料分子结构、晶体组成等基础知识,又注重材料的整体性能和工程应用,其涉及的内容繁多又缺乏相互联系,如何提高土木工程材料课程的教学效果一直是国内外研究难题。目前,国内外常用的教学方法是以教师为中心,教师讲、学生听,主要靠教师向学生灌输知识。对于这种教学模式,奥班尼恩(Terry O’Banion)概括出四大弊端:时间限制、地点限制、效益限制和角色限制。也就是说,作为认知主体的学生在教学过程中自始至终处于被动状态,其主动性、积极性难以发挥。既不能保证教学的质量与效率,又不利于培养学生批判性思维和创造性思维,大大降低学生对土木工程的学习兴趣。

在科学教学教育实践中,探究式学习(Inquiry Learning)或称主动式学习(Active Learning),从20世纪中期以来在世界范围得到广泛推广,在国际上得到广泛提倡。在高等教育领域,自MIT创立本科生研究计划(UROP)后,为本科生创造探索学习的机会已经成为一种世界历史趋势。探究式工程科学教学是提高学生科研素养和创新能力的重要手段。

本文基于探究式科学教学的基本原理、工程教育特征及专业培养目标的要求,针对土木工程材料课程,构建了“3+2”探究式教学目标体系,并基于“最近发展区”提出创设学习情境、设置探究点及探究项目的科学方法,凝练出符合知识和能力培养目标的教育模式,并实施教学改革。

一、构建“3+2”探究式教学目标体系

教学目标即预期学习结果的规范化描述,是实施学生评价的前提。教育心理学家布鲁姆把教育目标分为认知、情感和动作技能三个领域。加涅将学习结果分成五类:言语信息、智慧技能、认知策略、动作技能和态度。探究式教学目标是多维度的,既有知识目标,又有能力、情感、创新和实践等目标;既有结果目标,又有过程与方法目标。提出探究式教学目标体系框架,既有利于指导教师开展探究式学习评价,也有利于对探究式教学的多种发展功能进行梳理,深化对探究式等主动性教学方法的认识。已有资料表明,探究式教学具有以下特点:重视知识的掌握,但更注重方法的学习;强调主动学习;科学精神与人文情怀并重等。

为此,本文构建了如表1所示的“3+2”探究式教学目标体系,该体系将教学目标设置为“知识与技能”“过程与方法”“情感与态度”3个维度。一方面,此种分类框架涵盖了布鲁姆和加涅的分类内容;另一方面,此框架重视“过程与方法”,这与探究式教学模式强调的“重视培养学生探究过程”的思想相契合。探究式教学不但了解学生的输入与输出,更强调学生是如何提出问题、分析问题和解决问题的思维过程。此外,关于“情感和态度”领域,也是探究式教学所重视的目标之一。探究式教学以动机、兴趣、态度的培养为开端,在探究活动中形成技能,以课堂讨论和实验室实践为知识建构和生成的场域,促使学生个人知识的形成和价值观的重塑。因此,探究式教学能够使学生在获得科学知识的同时提高科学探究能力,也能够在教与学之间形成一种以认知、情感同步发展为媒介的互动交感状态,促使学生的学习过程和结果融为一体,从而提高教学效果。

根据问卷调查结果可知,认为大学教学应注重个人素养、交流沟通能力、创新和团队合作能力的比例分别占94.87%、96.15%、97.03%,远高于对专业知识和基础知识学习的要求。结合我校的先进本科教育以及工程认证要求,本文对探究式教学改革设定了如表1所示的2个能力培养目标:创新能力与科研素养、团队合作与交流能力。

表1 土木工程材料课程“3+2”探究式教学目标体系

二、情境创设和研究点设计

为达到如表1所示的“3+2”探究式教学目标的要求,本文提出了创设问题情境和设置探究点的科学教学方法。根据教育心理学家维果斯基的“最近发展区理论”可知,学生在课堂上的认知系统,是他们以后逐步提高的“最近发展区”。教师可以科学利用学生已有知识创设问题情景和设置探究点。在学生新旧知识结合处、新旧心理发生冲突处设立探究的问题,以此激发学生的学习兴趣。同时,问题创设可不局限于指向有明显答案和细枝末节的内容。

结合土木工程材料课程总体目标及其知识点的逻辑关系,本文确定了探究式学习的探究内容,最大限度地挑战学生的智慧,最大限度地活化知识点之间的关联,且具有层次性和系统性。创设探究点及问题情境将综合使用以下方法。

(1)让学生面临要加以理论解释的联系或事实;

(2)引导学生在完成实践性作业时产生问题情境;

(3)布置旨在解释现象或寻找实际运用该现象的问题性作业;

(4)激发学生分析生活中的事实或现象,亦即让他们遇到有关于这些事实的日常观念与科学概念之间的矛盾;

(5)激发学生对照和比较事实、现象、定则、行为,由此引起问题情境;

(6)让学生对比已知事实和新事实,并独立作出概括;

(7)给学生介绍那种无法解释却是科学史上曾导致提出科学性问题的事实,组织理论联系实践的活动;

(8)通过实验观察;

(9)思考趣味性问题等。

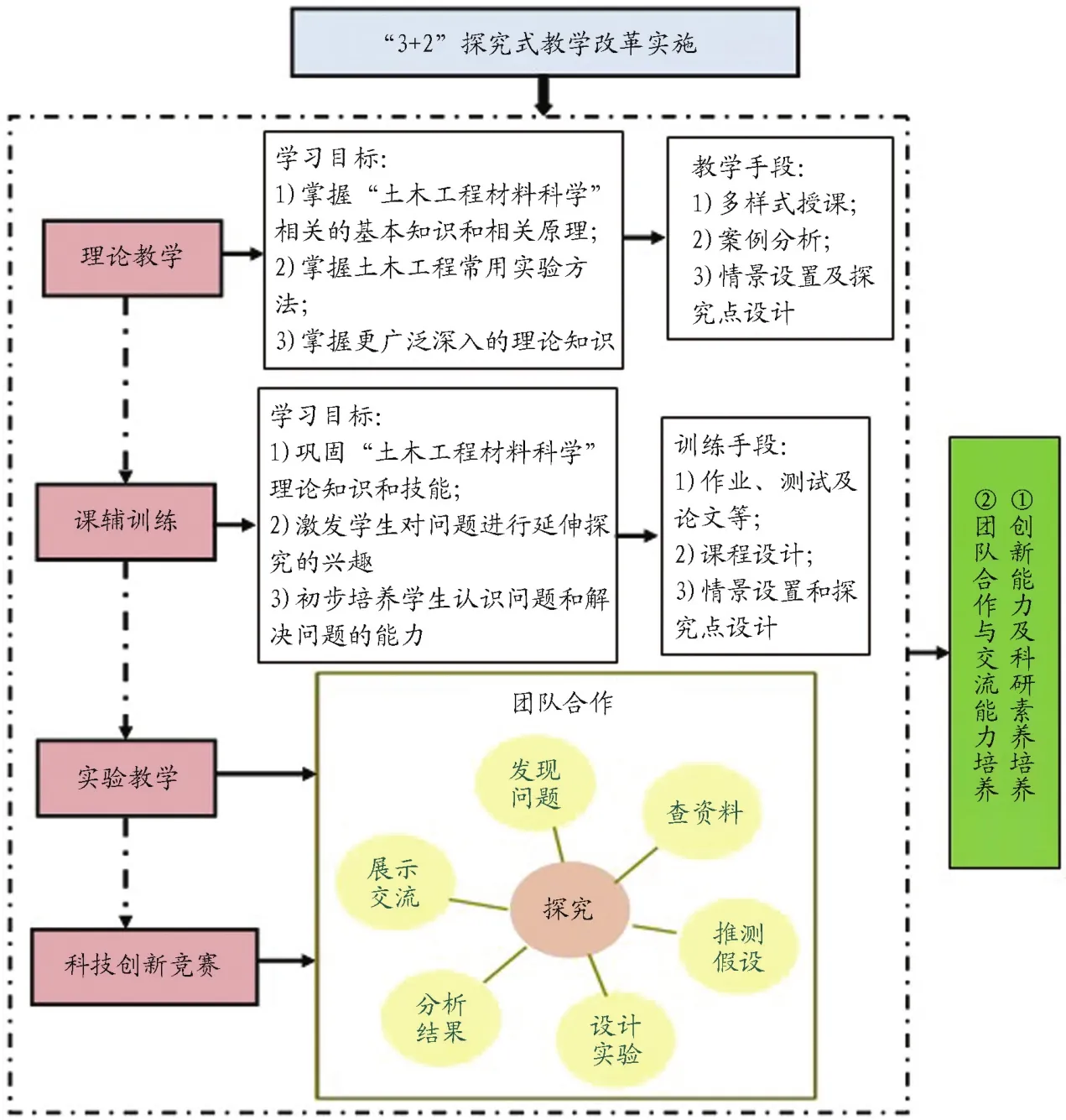

三、3+2探究式教学改革实施过程及效果

土木工程材料课程既注重土木工程各材料分子结构、晶体组成等基础知识,又注重材料的整体性能和工程应用,涉及内容繁多,现有土木专业教学大纲设置为32小时理论课时和16个实验课时。为实现“3+2”探究式教学改革目标,使学生既掌握本课程核心科学知识和概念,又具有科学探究的基本能力和创新思维能力,在教学改革实施过程中,主要从以下四个方面进行教学改革,其教学方案如图1所示。

图1 “3+2”探究式教学改革方案图

(一)理论教学

理论学习采用课堂授课,教学过程中,以学生为学习主体,注意引导学生自学,培养学生的自学能力和学生主动探究的学习态度。

在理论教学过程中,除教师课堂讲授之外,可结合采用自主学习、讨论和视频等多种形式。多媒体教案中提出符合工程实际的案例教学,案例以激发学生兴趣为主,同时设置探究点,初步培养学生认识问题和解决问题的能力。

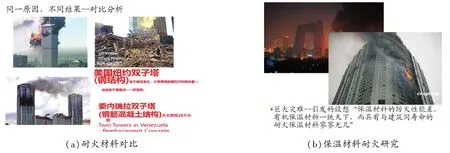

通过设置探究点将学生引入到一定的问题情境中,如图2(a)的案例表明钢结构的耐火性没有钢筋混凝土结构的好,激发学生好奇心,促使学生通过查阅资料文献,了解两种材料的特点和耐火性能。通过理论学习和资料查阅拓展学生的知识最近发展区,进一步设置探究点进行延伸,例如“钢结构的耐火防护措施有哪些?设想新的防护措施并分析其可行性”等。同样图2(b)中的案例可以通过实际案例提出新设想,结合后期团队项目“设计耐火保温材料”全面训练学生综合能力,依次完成探究式研究的六个环节:(1)有机保温材料耐火性差?(提出问题);(2)分析问题及原因(相关资料查阅及分析);(3)设计有机耐火保温材料(推测和假设问题);(4)保温耐火砂浆试验(为例,设计试验并执行);(5)分析处理数据(寻求证实);(6)成果展示交流(结论与表达)。

图2 教学ppt讲义中设置探究点实例

理论教学过程中,教师根据学生现有知识结构和课程内容的逻辑关系,合理设置问题、探究点及探究项目,能够最大限度地挑战学生的智慧,最大限度地活化知识点之间的关联,其过程具有层次性和系统性。

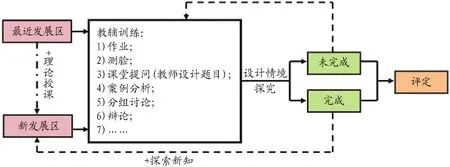

(二)课辅训练

课辅训练是联系理论教学和实践教学的关键纽带,并为进一步的科学研究学习打好基础。通过多种方式加强学生对理论知识点的掌握,同时了解材料在建筑结构中的基本应用问题,初步锻炼学生发现问题和解决问题的能力。通过课辅训练,能有效帮助教师了解和掌握学生的最近发展区状态,对学生进行及时引导,并适当调整理论教学计划。课辅训练主要从作业、测验、课题提问、案例分析、分组讨论、论文、辩论等方面进行。

课辅训练采用“渐进式”方式,教师根据学生最近发展区状态,设置不同难易等级,同时设置探究点让学生完成,未完成的学生可结合现有知识结构,通过其他课辅训练进一步掌握内容;完成的学生通过对探究点的研究,掌握新知,筑成新的发展区,并再一步进行训练,具体过程见图3所示。整个课辅训练过程中,教师可以根据学生完成状态和完成水平初步进行能力评定。

图3 课辅训练及动态调整示意图

值得注意的是,教师创设的问题情境只是教师依据对学生的观察及对学生现有水平的把握所做出的推测和预计,在具体实践中可能会出现与学生潜在最近发展区不相匹配的状况。这就要求教师在学生探究过程中仔细观察,并运用材料、规则,通过干预、鼓励等方式进行调整,将学生的探究保持在其最近发展区内。

(三)实验教学及科技创新竞赛

实验教学和科技创新竞赛都采用团队合作方式。实验教学过程中,要求学生就地取材,4~5人一组,规范地完成一种土木工程材料(混凝土、砂浆、沥青混合料等)的配置过程,并在此基础上提出研究不同掺加剂对材料性能的影响(设置探究点)。整个过程必须包括探究式学习的六个步骤,如表1“过程与方法”所示,即必须包括:提出问题→相关资料查询与分析→推测和假设→设计实验→数据处理寻求证实→结论与表达。

教师会在理论授课过程中提出若干个需要探究的问题(项目),这些探究问题必须是本课程重点、难点或热点问题。同时指导学生如何利用各类资源进行资料收集和分析,了解土木工程材料实验设备、使用规定和测试方法。学生通过分析和查阅资料,提出需要验证的关键问题,并设计实验进行验证和展示交流。实验教学过程中,定时组织学生进行小组讨论、师生讨论,教授学生观察和分析问题的方法,拓展学生的理论知识并提高学生的各项能力,对于新的发现要重点分析和讲解,并作为探究素材进行探究(情景创设)。

实践教学过程中,教师应注重学生的职业道德素养和个人素养,从交流讨论及自主性方面定性观测学生情感和态度,在教与学之间形成一种以认知、情感同步发展为媒介的互动交感状态,促使学生的学习过程和结果融为一体,从而提高教学效果。

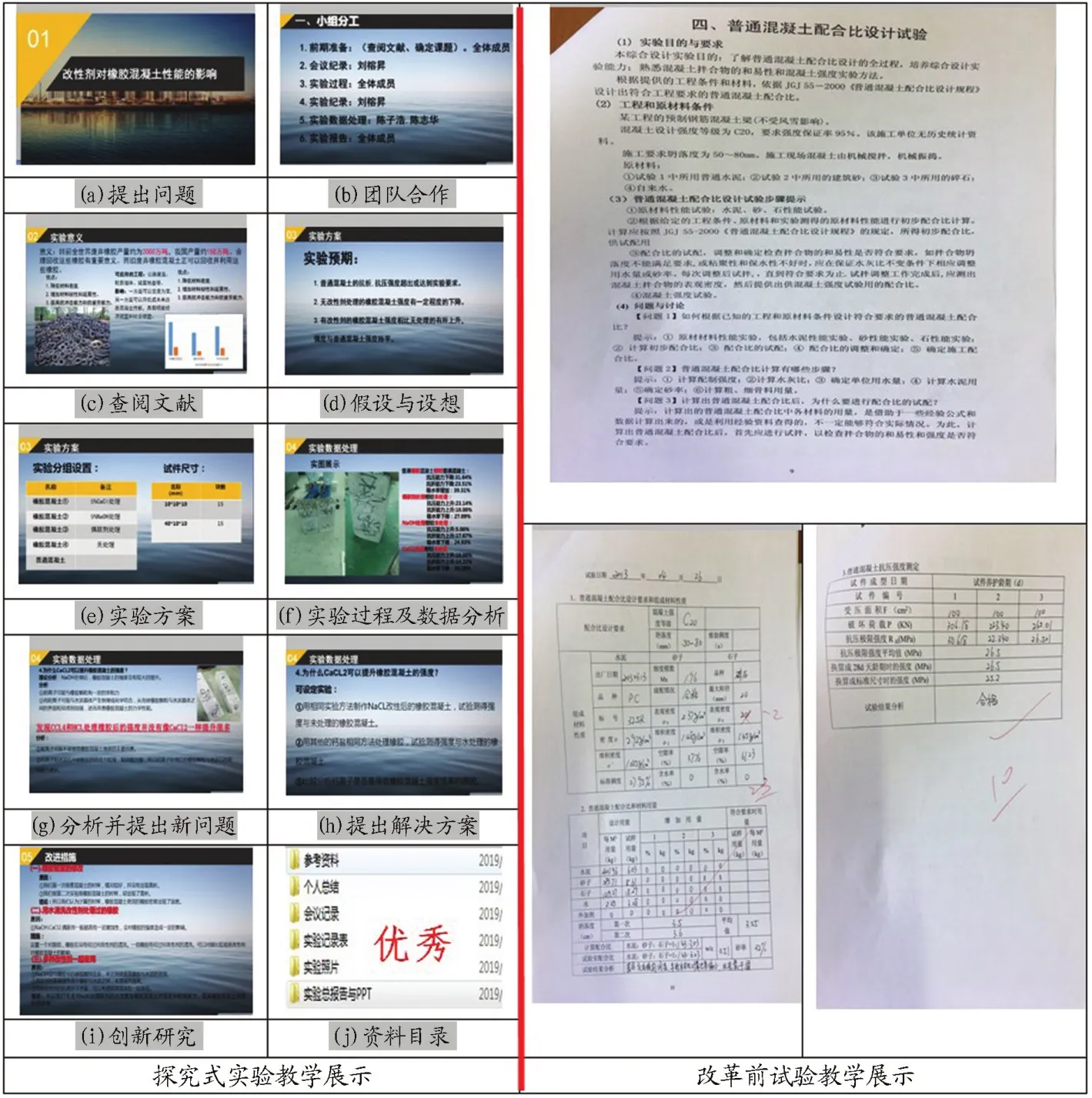

图4中左侧的“探究式实验教学展示”部分是小组成员探究改性剂橡胶混凝土的性能影响。展示图片(a-j)表明,学生较好地完成了探究的6个环节。该组学生能对橡胶混凝土性能提出问题及设想,使用不同改性剂对材料进行改性,又能分析其作用原理并解释整个过程,基本具有概念化、抽象化、综合和通用化能力。对比教学改革之前,学生仅完成普通混凝土配置及性能测定(见图4右侧),可明显看出,探究式实验教学从广度和深度上都进行了较好地延伸,使理论教学和实践教学充分结合,采用探究式方法,通过设置情境项目、探究点等充分锻炼了学生的科研素养,学生不仅更具有创造性思维和批评性思维,同时具有发现问题并解决问题的较好科研能力。此外图4(b)和图4(c)也体现了他们较好的团队合作能力和查阅文献、探索新知的能力,达到了本课程知识和能力的培养目标。

图4 探究式实验教学改革前后对比

经过该层次的探究式项目学习,学生基本具有了观察问题、分析问题、收集和使用实证、构造解释和证明解释等科学探究能力,同时加强了学生创新能力和团队合作能力,能够较好地实现科学育人目标。

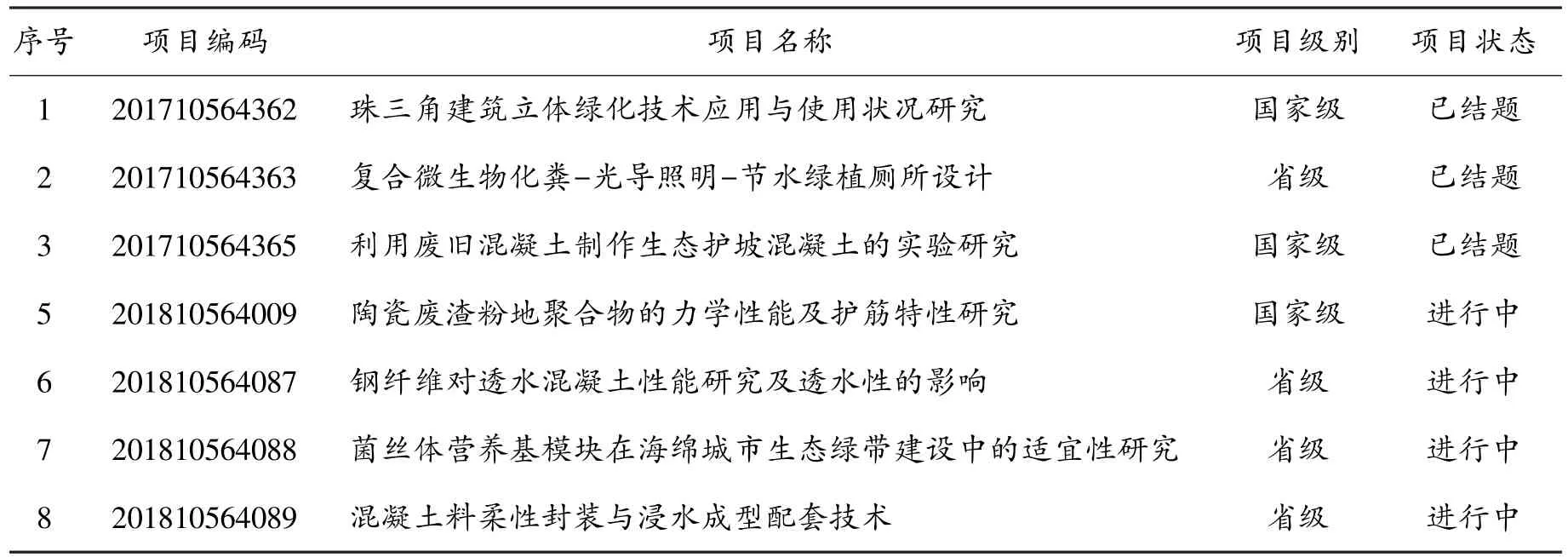

采用多层探究式教学后,部分学生参加广东省或全国科技创新项目具有较好的表现,见表2。

表2 土木工程材料学生科技创新项目立项一览表

四、结语

探究式教学具有方向性、科学性和系统性,是成功实现大学生创新能力、科研素养和团队精神培养目标的关键。通过教学实践表明,“3+2”探究式教学目标和基于最近发展区间的情境设置教学方法,能显著激发学生自主学习的兴趣,保护学生的好奇心,增强学生的自信心,能够最大限度地挑战学生的智慧,最大限度地活化知识点之间的关联,且能够培养学习者高级思维技能,实现科研创新能力和团队合作能力的目标要求。