行业协会商会与政府共治的多元模式及其适用性

□ 周 俊 赵晓翠

一、问题提出

二、文献回顾与分析框架

(一)文献回顾

政会共治研究主要存在于两大领域:一是政会关系研究,此领域的研究一向围绕政会关系模式和协会商会在其中的角色进行;二是协会商会在实施具体职能中与政府的关系研究,具体包括协会商会参与行业治理、社会治理和参与新冠疫情防控等内容。

从既有文献中可以看到,对政会共治的关注常常嵌入在政会关系和行业协会商会职能研究之中,专门性讨论相对较少。政会关系研究为理解政会共治的原因和形式提供了理论支撑,但基本不涉及对具体共治过程的讨论。对行业协会商会的职能研究更多强调政会共治的必要性和政府支持对于协会商会履职的意义,同样缺乏对共治的具体分析。从总体上看,目前学界对政会共治问题虽已有所关注,但仍留有较大的讨论空间。

(二)分析框架:政会共治的三种模式

网络模式理论为理解政会共治提供了思路。一方面,政会共治是指政府与行业协会商会的共同治理,属于政社共治的具体领域,遵循政社共治的一般原理;另一方面,新一轮政会脱钩改革对行业协会商会所处的制度环境带来根本性影响,政会关系被极大重塑,协会商会不再依附于政府,建立在平等主体关系上的政会共治越来越成为一种常见现象,并且共治方式主要取决于共治事项的性质和内容,而非协会商会与政府的亲密程度,这使应用网络模式理论分析政会共治模式具有坚实的现实基础。基于此,本文借鉴网络模式理论,将政会共治模式划分为配合型、协作型和合作型三种类型,并从持续性、目标和远景、结构性联系、正式性、风险与回报五个方面讨论各模式的基本特征。持续性是指政会共治持续时间的长短;目标和远景是指政会双方是否形成了共同目标、是否有对组织变革的预期;结构性联系是指政会双方在共治中的联结方式和关系紧密程度;正式性是指以契约、协议等制度化的方式实施共治;风险与回报是指政会双方在共治中可能获得的收益和面临的损失。

三、实证检验:S市A协会与政府的共治及其特征

(一)案例选择与数据收集

A协会成立于2006年,是S市的市级行业协会,主要从事洁净室内空气、洁净生产环境和公共场所空气净化的研发、生产和检测等工作,拥有会员企业500多家,会员覆盖率超过90%,共有20位专职工作人员。在近二十年的发展中,A协会凭借专业能力和治理绩效获得了政府认可,曾荣获全国巾帼文明岗集体称号和S市先进社会组织等多项荣誉,当前为S市5A级社会组织。之所以将A协会作为案例,主要是因为A协会在政会共治方面具有较强的典型性: A协会在新冠疫情防控、行业人才培训、行业标准制定、行业平台建设和规划编制等多个领域与S市政府部门存在不同程度的共治关系,经由分析可以发现,三种政会共治模式同时存在于A协会,并且都有较为鲜明的特征。

为深入了解A协会与政府共治的情况,一名研究人员从2021年10月开始到A协会实习至今,主要工作为参与协会的规划研讨与撰写、协助推进各类项目实施。围绕协会与政府关系、双方共治的具体事项和详细过程,研究人员对秘书长、副秘书长、部门主任等协会主要负责人和协会项目的政府方面联系人进行了深度访谈。此外,研究文献和协会官网、内刊和媒体报道也为本研究提供了丰富的二手资料。研究者对多种来源的信息进行了交叉分析,以保证研究的可靠性。

(二)三种共治在A协会中的呈现

1.新冠疫情防控中的配合型共治

A协会向来重视政会关系建设,一直在自身能力和职能范围内积极配合政府工作。以新冠肺炎疫情防控为例。2020年疫情暴发后,A协会发挥自身在空气洁净和净化领域的专业优势,及时向全体会员发出《抗击新冠疫情倡议书》,并通过协会平台发布防疫商品需求信息,发动会员企业捐赠。据统计,疫情期间,A协会动员会员捐赠的总价值超过2000万元。

从持续时长看,A协会主要在疫情暴发初期积极配合政府进行捐赠动员和政策宣传,随着疫情防控进入常态化,协会逐渐回归本职工作,与此同时做好自身防疫工作。在目标与前景上,面对疫情防控初期防护物资紧缺的困境,各级政府号召全社会进行支援,A协会之所以迅速采取行动,动员会员企业有钱出钱、有力出力,一方面是出于自身的社会责任感,另一方面是响应政策号召。从政会之间的资源联结上看,政府通过公共政策向全社会发出动员信息,并未对A协会提出直接的动员要求,双方之间也不存在其他形式的资源互通,A协会的选择完全是一种自愿自觉行为。从互动性质看,A协会单方面配合政府开展疫情防控工作,属于非正式互动。从风险和回报看,A协会积极配合政府行动,为政策落地提供了帮助,协会因此收到S市多个政府部门的感谢信,还被多家媒体报道,社会影响力获得提升,可以说,配合型共治为政府和A协会带来了较好的回报。

2.行业人才培训中的协作型共治

A协会接受政府部门委托开展的人才技能培训项目属于典型的协作型共治项目。为加快提升行业劳动者的职业技能水平,推进行业技能人才队伍建设,S市根据国家政策和本地需求印发《技能提升行动计划(2018-2021年)》,并将包括A协会在内的多家行业协会商会纳入这一行动计划,被纳入行动计划的协会商会可以在2018至2021年期间对符合政策要求的培训工作申领经费补贴。

从持续时长看,A协会与政府在人才培训工作中的共治既不是短期的,也不具有长期性,是一种中期互动。在目标和远景方面,双方保持各自的独立性,但形成了联合行动计划。具体而言,S市人力资源与社会保障局(以下简称委托方)仅对全市各行业的人才培训工作做出安排,自身并不介入培训工作; A协会一直独立开展本行业的人才培训工作,被纳入行动计划并不改变协会的培训内容和工作方式,只是可以依据政策规定向委托方申领培训补贴。在互动性质方面,A协会虽没有与委托方签订正式协议,但收到了委托方出具的项目通知,双方之间可以说是一种半正式互动关系。从行为联结看,A协会与委托方的联系较为紧密,除信息交换以外,委托方要审查培训补贴申领材料以及划拨补贴;协会也要向委托方汇报培训工作情况和接受审查。随着互动程度的加深,委托方和A协会的共治回报和风险都在增加,如果培训工作顺利,那么委托方能够完成工作任务,A协会能够获得补贴,双方达成共赢;如果培训工作出现失误甚至失败,那么双方都将面临损失,在S市的“技能提升行动计划”中就出现了个别协会利用虚假信息“套现”培训补贴的情况,不仅使政府和协会名誉受损,而且导致财政资金损失,出现了“双输”局面。

3.产品质量安全风险监测中的合作型共治

为加强对重点行业和领域产品质量安全的动态监测、评估与预警处理,S市开展了产品质量安全风险信息监测站的试点工作。由于空气净化产品的质量安全问题在疫情暴发后受到重视, S市市场监督管理局(以下简称委托方)自2020年开始委托A协会进行洁净领域的产品质量风险监测,并连续3年签订了正式的年度委托合同。

从持续时长看,迄今为止委托方每年与A协会合作,根据双方受访者的观点,由于行业协会商会具有专业和资源优势,所以如果政府不停止这一工作的话,双方的合作将会长期持续。从目标和远景看,A协会和委托方共同进行信息监测,双方有明确的职责分工,同时对信息交流与协同处置等程序进行了规定,形成了稳定的共治机制和新的运作系统。与此相伴随的是双方全方位的紧密联系。具体来说,按照合同规定,A协会每月向委托方提供风险监测信息,定期进行质量安全形势分析、开展产品质量技术帮扶宣贯工作,并且组织专家对企业进行帮扶;委托方主要负责指导监测站的日常工作和汇总、分析研判监测站报送的风险信息,以及评估项目成果。在实际运行中,委托方制定了《S市产品质量安全风险信息监测站工作指南》和项目评价表,A协会据此开展各方面工作。由于在产品质量安全风险监测中,A协会与委托方在行动上相互深度嵌入,因此,双方面临较高的合作回报和风险。在合作顺利的情况下,委托方不仅仅能够实现有效治理A协会所在行业的政策目标,而且能够推进全市产品质量安全风险信息监测试点工作;A协会则既可以实现行业治理目标,又可以获得财政支持并因成功参与全市工作而收获各方面信任,因此,对双方来说,合作的回报都十分可观。当然,与高回报同时存在的是高风险,倘若A协会不能胜任工作或委托方违反合同规定,全市信息监测试点工作将受到负面影响,协会也可能陷入工作困境或遭受质疑。

表1 政会共治的三种模式

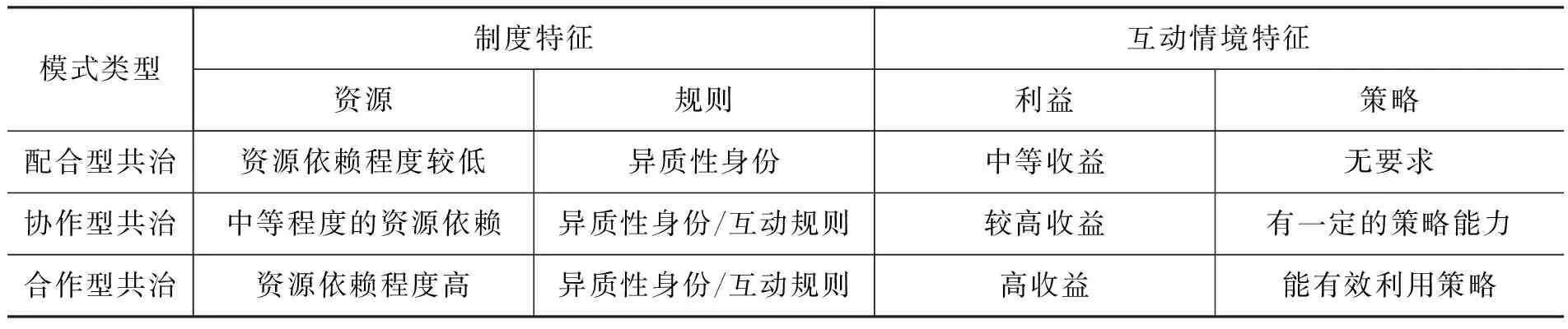

四、案例拓展:政会共治多元模式的适用性

综上,政会共治之所以存在多种模式与行动者具有的制度条件和互动情境特征密切相关,这也为行动者有选择地匹配模式提供了基本框架(表2)。不同于脱钩改革前政会互动的状态,2015年新一轮脱钩改革后,政会互动的规则逐渐健全,政会共治越来越多地出现在双方利益契合、风险可控的情境之中,并且呈现多样化发展态势。实践发展与理论观点之间形成了较好的呼应。

表2 政会共治多元模式的适用条件

五、结论与讨论

国家治理现代化要求充分发挥市场和社会的作用,形成共建共治共享的治理格局。脱钩改革适应这一时代要求,为政会共治带来了广阔空间。借鉴网络治理模式理论,政会共治可以具体化为配合型、协作型和合作型共治三种模式,代表了政会互动从开放到紧密的不同层次,为政会双方根据具体情境进行互动模式选择提供了参照。对S市A区的案例分析验证了政会共治多元模式的理论框架,并进一步表明,政会共治形成于特定的制度和互动条件之中,政会双方的资源依赖程度、互动规则的完备性、利益预期和策略能力共同形塑共治模式。

从实践意义上看,本文为行业协会商会和政府提供了一个是否和如何实施共同治理的行动指南。从总体上看,政会共治实践虽然发展较快,但在全国范围内仍然不够普遍,这多源于政会双方在制度或互动条件上尚不成熟。事实上,正如本文所分析的,政会双方在共治模式上存在选择空间,可以根据自身所处情境适用不同的共治模式,这意味着政府或协会商会可以在共治这一问题上循序渐进,特别是对协会商会而言,可以从配合政府行动开始逐步建立信任关系,在条件成熟的时候再建立协作或合作关系。

最后要指出的是,本文通过一个典型案例对基于文献建立的分析框架进行验证,仅能够揭示相同类型行业协会商会与政府共治的特征,由于我国有多种类型的协会商会,本文研究还不能对区别于案例的其他类型的协会商会进行有力解释,这意味着本文结论只具有有限适用性。因此,未来的研究需要增加案例样本,针对不同类型的行业协会商会开展讨论,以建立更具解释力和适用性的理论框架。此外,本文对政会共治多元模式划分标准和适用条件的讨论都是原则性的,还存在边界不是十分清晰、操作性较弱等问题,未来需要针对这些不足开展更加深入的理论和实证研究。□