针刺对胃溃疡大鼠胃黏膜损伤及MEK/ERK通路相关蛋白表达的影响

汪婧修,梁娟

(十堰市妇幼保健院,十堰 442000)

应激性胃溃疡(stress gastric ulcer,SGU)是机体在应激状态下所出现的一种急性胃黏膜病变,临床表现为胃底和胃体部黏膜表浅溃疡、糜烂或出血[1]。其发病机制仍未完全明确,目前尚没有针对性的治疗药物。近年来,针灸对SGU的治疗效果受到广泛关注,针刺治疗起效迅速,且具有副作用小,价格低廉的优势,作为西药的替代疗法在SGU的临床治疗中发挥作用[2]。“合募配穴”为SGU治疗的重要指导思想,足三里为足阳明胃经的合穴,胃腑的下合穴,中脘为胃之募穴,二者配合应用能够促进胃黏膜愈合,减少溃疡复发,对SGU具有确切的临床疗效[3]。丝裂原活化蛋白激酶的激酶(mitogen-activated protein kinase kinase,MEK)/胞外信号调节激酶(extracellular signal-regulated kinase,ERK)信号途径能够调控紧密连接蛋白表达,对于胃黏膜的损伤与修复具有重要影响,与SGU的发生密切相关[4]。已有研究[5]表明,艾灸足三里和中脘穴能够上调大鼠胃组织MEK/ERK通路蛋白的表达,从而促进脾虚证胃黏膜的修复。因此,本实验以MEK/ERK通路为研究指标,通过束缚-冷应激法建立SGU大鼠模型,观察针刺中脘、足三里对SGU的治疗效果及其修复胃黏膜损伤的相关机制,同时设立针刺对照组,比较中脘、足三里“合募配穴”与针刺非经穴的疗效差异。

1 材料及方法

1.1 实验动物

58只SPF级雄性SD大鼠,体质量(200±20)g,均购自湖北省实验动物研究中心,动物合格证号为SCXK(鄂)2015-0018。饲养于室温 18~25 ℃,相对湿度45%~55%环境中,实验前适应性饲养1周。动物实验经十堰市妇幼保健院实验动物伦理委员会审核通过,实验过程中严格遵守实验动物饲养和使用原则。

1.2 药品及试剂

奥美拉唑肠溶片(20 mg/片)购自阿斯利康制药有限公司,表皮生长因子(epidermal growth factor,EGF)ELISA试剂盒(货号 ml003029)、转化生长因子(transforming growth factor,TGF)-αELISA试剂盒(货号 ml002895)购自上海酶联生物科技有限公司,总蛋白检测试剂盒(货号QPBCA)购自Sigama公司,AntipMEK(货号 ab96379)、Anti-pERK(货号 ab201015)、Anti-ZO-1(货号 ab190085)、Anti-Occludin(货号ab216327)购自美国 Abcam公司,Anti-β-actin(货号MAB8929)购自美国R&D公司。

1.3 模型制备

采用束缚-冷应激法制备大鼠应激性胃溃疡模型[6]。大鼠造模前 24 h禁食不禁水,大鼠乙醚麻醉后仰卧束缚在鼠板上,将鼠板直立浸于温度为20 ℃的水箱中,水平面与胸骨剑突部位齐平,水浸10 h后将鼠板取出,大鼠松绑。肉眼观察大鼠胃黏膜充血、水肿、潮红,胃体部出现数处斑点状糜烂、溃疡及出血,组织病理检测见胃黏膜炎细胞浸润,黏膜缺损,为造模成功。

1.4 分组及干预

58只SD大鼠按体质量随机分为空白组、模型组、针刺治疗组、药物对照组及针刺对照组,空白组10只,其余各组各12只。除空白组外,其余大鼠均采用WRS法制备SGU模型。造模过程中,各组大鼠均未见死亡情况,每组取2只大鼠验证模型成功后,针刺治疗组参照《实验针灸学》[7]中大鼠常用针灸穴位定位取穴,于造模成功第2天取大鼠中脘(脐中上20 mm处)及双侧足三里(膝关节后外侧,腓骨小头下5 mm处)给予针刺治疗,每次30 min,每5 min捻转行针30 s,每日1次,持续治疗7 d。针刺对照组针刺中脘及足三里旁开5 mm处非穴位对照点,疗程同针刺治疗组。药物对照组给予奥美拉唑肠溶片溶液0.2 mg/kg灌胃治疗,每日1次,连续灌胃7 d。模型组固定于鼠板而不予针刺处理,每次30 min,每日1次。空白组正常喂养,不予处理。

1.5 指标检测

1.5.1 胃黏膜损伤指数(ulcer index,UI)检测

治疗后,各组大鼠腹腔注射水合氯醛[400 mg/(kg·bw)]麻醉,腹主动脉取血后结扎贲门和幽门,向胃内注射 10 mL生理盐水,将全胃取出后,置于生理盐水中再次固定 20 min。沿胃大弯剪开,冲洗胃内容物后铺平,立体显微镜下以目镜测微尺测量胃黏膜损伤长度。参照GUTH P H等[8]所制定的方法计算胃黏膜损伤指数(UI),斑点状糜烂计1分;糜烂损伤长度<1 mm计2分;长度1~2 mm计为3分;长度>2 mm且≤ 4 mm计为4分;长度>4 mm计为5分;当宽度>1 mm时,计分按2倍计算,UI=胃黏膜各处糜烂分值相加的总和。

1.5.2 胃黏膜组织形态学观察

UI测量后,将大鼠胃组织于 10%多聚甲醛中固定48 h后取出,常规脱水、透明后进行石蜡包埋,选取大鼠溃疡明显处作5 µm厚切片,再经烘片、脱蜡至水、苏木素-伊红染色、70%盐酸乙醇分化、脱水透明后用中性树胶封片,光学显微镜下观察大鼠胃黏膜组织的形态学变化。

1.5.3 血清中EGF、TGF-α含量检测

采用酶联免疫吸附法(enzyme-linked immunosorbent assay,ELISA)检测各组大鼠血清中 EGF、TGF-α的含量。大鼠腹腔注射水合氯醛(400 mg/kg)麻醉,腹主动脉取血,3 000 r/min离心后取血清,置于-20 ℃冰箱待测。血清于常温下放置1 h后,3 000 r/min离心15 min,按ELISA试剂盒说明书要求配置标准品及试剂,加入样品稀释剂40 µL,抗体100 µL,血清10µL,37 ℃温箱中孵育1 h,洗涤液清洗5次,加入显色液100 µL,37 ℃避光孵育15 min,加入终止液50 µL,酶标仪450 nm下检测各组反应孔OD值。建立标准曲线,计算各样本EGF、TGF-α含量。

1.5.4 胃黏膜组织 pMEK、pERK及 ZO-1、Occludin蛋白表达检测

取大鼠胃黏膜组织100~200 mg,剪碎后置于裂解液中,使用组织匀浆器冰上匀浆,4 ℃离心机12 000 r/min离心20 min,提取总蛋白,BCA法测定蛋白浓度。进行制胶、上样、电泳、转膜和封闭后,加入稀释的pMEK、pERK、Occludin、β-actin(1:1 000)及ZO-1(1:500)一抗4 ℃孵育过夜,TBST洗膜,HRP标记的二抗(1:5 000)37 ℃孵育1 h,TBST洗膜。ECL发光液孵育后,凝胶成像分析系统曝光图像,计算目标蛋白与相应内参的光密度比值,分析蛋白含量。

1.6 统计学分析

采用SPSS20.0统计软件对数据进行统计分析。计量资料符合正态分布,用均数±标准差表示;多组间比较采用单因素方差分析;方差齐组间两两比较用 LSD检验,方差不齐则采用GamesHowell分析。以P<0.05为差异有统计学意义。

2 实验结果

2.1 大鼠一般情况观察

空白组大鼠精神状态良好,灵活喜动,摄食摄水及二便正常,毛发光泽柔顺。造模操作后,模型组、针刺治疗组、针刺对照组及药物对照组大鼠均见精神不振,状态萎靡,摄食摄水量较前明显减少,体质量下降,部分大鼠大便溏薄,毛色无光,容易脱落。随着治疗进行,针刺治疗组、药物对照组大鼠精神状态逐渐改善,摄食摄水量及体质量稳定增加,毛发逐渐恢复光泽,便溏表现逐渐好转。针刺对照组大鼠一般情况虽较模型组有所改善,但改变不及针刺治疗组、药物对照组明显。

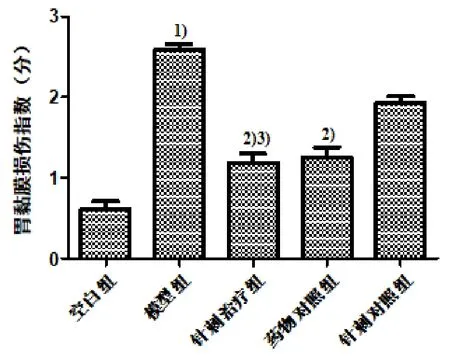

2.2 5组大鼠胃黏膜UI值比较

与空白组比较,模型组大鼠胃黏膜UI值明显升高(P<0.01)。与模型组比较,针刺治疗组和药物对照组大鼠胃黏膜 UI值明显降低(P<0.01),针刺对照组胃黏膜UI值虽较模型组有所降低,但差异无统计学意义(P>0.05)。针刺治疗组大鼠胃黏膜UI值明显低于针刺对照组(P<0.01)。详见图1。

图1 5组大鼠胃黏膜UI值比较

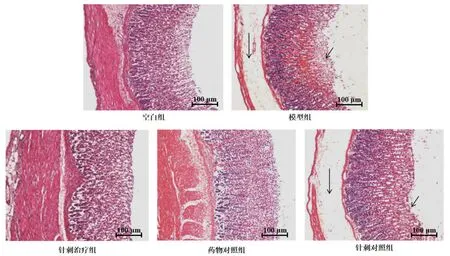

2.3 5组大鼠胃黏膜形态学观察

光镜下可见,空白组大鼠胃黏膜上皮结构清晰,黏膜腺体排列规整,未见炎细胞浸润;模型组大鼠与空白组比较胃黏膜损伤明显,黏膜下层充血水肿、炎性细胞浸润,黏膜上皮细胞坏死,可见深层黏膜破坏;经治疗后,针刺治疗组与药物治疗组大鼠黏膜下层水肿明显减轻,未见明显炎性细胞浸润及黏膜组织破坏;针刺对照组大鼠黏膜下层可见轻度水肿和炎细胞浸润,黏膜上皮和深层破坏较模型组减轻。详见图2。

图2 大鼠胃黏膜组织病理形态学改变

2.4 5组大鼠血清EGF、TGF-α含量比较

模型组大鼠血清EGF、TGF-α的含量较空白组明显降低(P<0.01)。与模型组比较,针刺治疗组、药物对照组血清 EGF、TGF-α的含量明显升高(P<0.05,P<0.01)。针刺对照组大鼠血清中EGF、TGF-α含量较模型组有所升高,但差异无统计学意义(P>0.05)。针刺治疗组对血清EGF、TGF-α水平的改善明显优于针刺对照组(P<0.05)。详见表1。

表1 5组大鼠血清EGF、TGF-α含量比较 (±s,pg/mg)

表1 5组大鼠血清EGF、TGF-α含量比较 (±s,pg/mg)

注:与空白组比较 1)P<0.01;与模型组比较 2)P<0.05,3)P<0.01;与针刺对照组比较4)P<0.05

组别 n EGF TGF-α空白组 10 3.63±1.08 13.50±2.36模型组 10 0.68±0.541) 5.75±1.261)针刺治疗组 10 1.59±0.851)2)4) 9.83±1.121)3)4)药物对照组 10 1.62±0.891)2) 9.44±2.011)3)针刺对照组 10 0.92±0.461) 7.02±1.541)

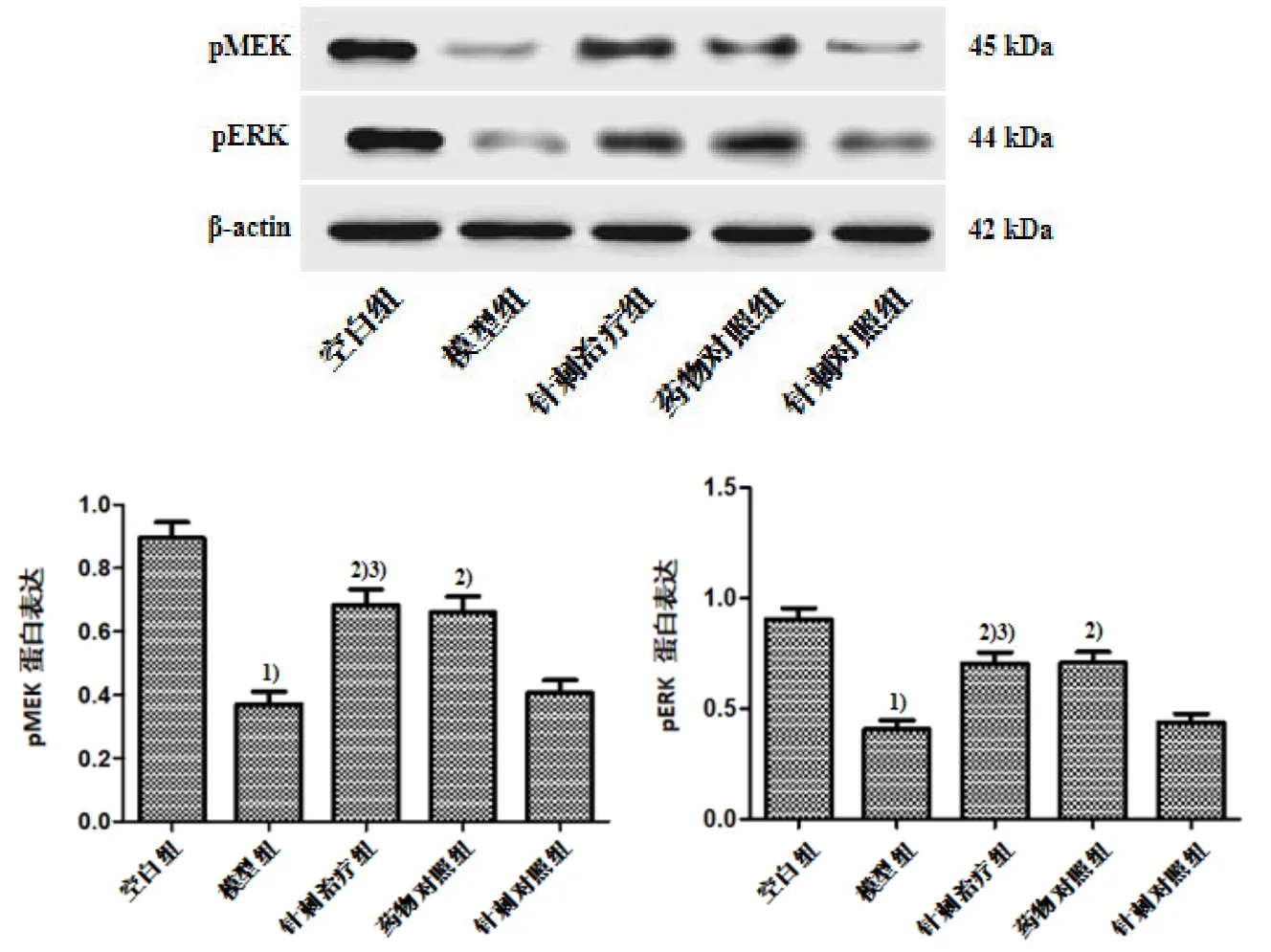

2.5 5组大鼠胃黏膜组织pMEK、pERK蛋白水平比较

模型组大鼠胃黏膜组织中pMEK、pERK的蛋白表达较空白组显著降低(P<0.01)。与模型组比较,针刺治疗组、药物对照组大鼠胃黏膜组织中pMEK、pERK的蛋白表达均明显增高(P<0.01)。针刺对照组的表达较模型组有所增高,但差异无统计学意义(P>0.05)。针刺治疗组大鼠pMEK、pERK蛋白表达明显高于针刺对照组(P<0.01)。详见图3。

图3 5组大鼠胃黏膜组织中pMEK、pERK蛋白水平比较

2.6 5组大鼠胃黏膜组织ZO-1、Occludin蛋白水平比较

模型组大鼠胃黏膜组织中ZO-1、Occludin的蛋白表达较空白组明显降低(P<0.01)。针刺治疗组、药物对照组与模型组比较,ZO-1、Occludin的表达明显升高(P<0.01)。针刺对照组ZO-1、Occludin的表达较模型组有所升高,但差异无统计学意义(P>0.05)。针刺治疗组大鼠ZO-1、Occludin的蛋白表达明显高于针刺对照组(P<0.01)。详见图4。

图4 5组大鼠胃黏膜组织ZO-1、Occludin蛋白水平比较

3 讨论

应激性胃溃疡(stress gastric ulcer,SGU)是指机体在创伤、烧伤、休克、寒冷等各种应激状态下所出现的一种急性胃黏膜病变,临床一般表现为胃底和胃体部黏膜表浅溃疡、糜烂或出血[1]。随着经济、科技水平不断提高,人们的心理压力逐渐增大,导致 SGU的发病率逐年增长。如今,奥美拉唑等质子泵抑制剂(PPIs)已广泛应用于SGU的治疗,但长期服用PPIs可导致胃黏膜屏障功能受损,肠道菌群紊乱等不良反应,还能影响维生素C、维生素B12的吸收,增加胃癌与血液相关疾病的发病几率[9]。近年来,针刺及电针经大量临床和实验研究证实,治疗 SGU疗效确切,且具有经济、毒副作用小的优势[2]。

将六腑的下合穴与本经募穴配合使用,以治疗六腑病证的配穴方法称为“合募配穴”[10]。下合穴主治内腑,偏于通降,募穴亦偏重于内腑或阳经病邪,合募配合,可起到升降相合,调畅气机的作用。《内经》中首次提出“合治内腑”,《难经·六十七难》提出“阳病行阴,故令募在阴”的理论,使“合募配穴”成为针灸治疗腑病的重要指导思想[11]。足三里为足阳明胃经的合穴,胃腑的下合穴,为治疗胃腑疾患的首选穴。中脘为胃之募穴,亦善治脏腑病变。中脘及足三里配合能够促进胃气生成及运行,调理中焦,调畅气机及运脾化湿,治疗SGU临床应用广泛,疗效显著[12]。徐小茹等[13]分析总结了近10年针灸治疗SGU的取穴规律,发现取穴以四肢部位为主,以胸腹部为辅,其中足三里与中脘合募配穴的应用频次占54.54%。

经穴主治的特异性是针刺疗法应用的依据和基础,也是其发挥疗效的关键因素。人体的主要穴位区微血管、神经分支丰富,多沿经脉循行走行。针刺刺激经穴与非穴区,作用有明显差异[14]。本实验通过束缚-冷应激法制备大鼠 SGU模型,观察中脘、足三里“合募配穴”对SGU的治疗作用,并设立针刺对照组,观察针刺经穴与非经穴的疗效差异。实验结果得出,中脘、足三里针刺治疗能够降低 UI值,改善大鼠胃黏膜损伤,且治疗效果明显优于针刺对照组。提示中脘、足三里配合能够促进 SGU损伤胃黏膜的修复,其经穴效应具有特异性。表皮生长因子(EGF)是一种单链多肽物质,广泛分布于人体多种组织,具有抑制胃酸分泌,促进上皮细胞增殖的作用,并能保护胃黏膜免受损伤因子的破坏[15]。转化生长因子α(TGF-α)是EGF家族中的一种具有调节胃黏膜损伤后修复作用的主要调节肽,能够通过自分泌促进上皮细胞、内皮细胞等多种细胞的有丝分裂,调节壁细胞酸分泌功能,维持胃黏膜完整性[16]。本实验中,模型组大鼠血清EGF和TGF-α水平最低,针刺治疗组大鼠EGF、TGF-α的水平随其症状的改善而明显升高,提示针刺中脘、足三里能够促进SGU大鼠内源性 EGF、TGF-α的合成与释放,参与胃黏膜细胞增殖及黏膜结构的重建,从而促进SGU愈合。

另一方面,EGF和TGF-α通过与表皮生长因子受体(EGFR)相互作用,能引起两个及多个受体聚集,使酪氨酸激酶活化,激活丝裂原活化蛋白激酶(MEK)/胞外信号调节激酶(ERK)途径[17]。活化的MEK/ERK可调节胃黏膜上皮细胞的增殖、分化和凋亡,参与胃炎、胃溃疡的发生,及胃黏膜的防御与修复过程[18]。本实验选择MEK/ERK通路作为研究指标,观察针刺中脘、足三里对其相关蛋白表达的调控作用。结果可见,与模型组比较,针刺治疗组可显著上调大鼠胃黏膜pMEK和pERK的表达,提示针刺中脘、足三里参与SGU胃黏膜修复的机制可能与激活MEK/ERK通路相关。此外,MEK/ERK通路可通过调节闭合蛋白(Occludin)和紧密粘连蛋白-1(ZO-1)的表达来维持胃黏膜紧密连接,恢复胃黏膜屏障功能[19]。研究[20]表明,ERK特异性抑制剂干预后,pERK的表达降低,ZO-1的表达随之降低。MEK/ERK信号通路激活,则 ZO-1的表达增加,从而促进了胃黏膜的修复。YANG R等[21]发现,阻断ERK1/2的磷酸化进程,则ZO-1、Occludin的表达显著下调。机体在应激状态下,胃黏膜屏障功能受到破坏,细胞间紧密连接结构受损,细胞间通透性增加,导致胃黏膜损伤[21]。在本实验中,模型组大鼠胃黏膜ZO-1和Occludin的表达均明显降低,提示胃黏膜上皮屏障功能损伤,黏膜防御功能下降。中脘、足三里针刺治疗显著增加了 ZO-1和Occludin的表达,从而使大鼠胃黏膜屏障功能得到有效恢复,减轻了黏膜病理损伤,与病理染色结果一致。针刺治疗组对以上指标的改善效果均优于针刺对照组,同样说明了中脘、足三里经穴效应的特异性。

综上所述,中脘、足三里“合募配穴”治疗 SGU疗效明确,其机制可能与激活MEK/ERK信号通路,促进细胞生长因子及紧密连接蛋白的表达相关。