水土流失区低效林改造成效分析

熊 文

(龙岩市永定区森林病虫防治检疫站,福建 永定364100)

20世纪80年代,永定区仙师镇水土流失面积达29.61 km2,占全镇土地面积的20.14%,其水土流失严重的山头最多时有127个,是当时全区水土流失最严重的乡镇,被称为“第二河田”。2002年8月,永定县被国家水利部列为全国水土保持生态修复试点县。此后,永定县以此为契机,出台了较为完善的封育保护政策,在仙师乡等项目试点区内全面实行以封山育林为主、人工手段为辅的水土流失综合防治措施,充分利用生态自然修复能力,达到以最省的钱治理好水土流失的效果。但是,经过近10年的治理,仙师镇以低效林为主的重点区域水土流失的局面没有彻底改变。2013年福建省将永定仙师列为100个重点乡镇水土流失综合治理项目区。本文对改造8年后的林分效果因子进行调查分析,总结低效林区域水土流失治理经验,为低效林改造提供参考。

1 试验地概况

试验地位于永定区仙师镇仙师村,相对集中连片,立地条件基本一致,海拔175~268 m,平均坡度25°,土壤为红壤,为水土流失区低效林区。试验林分为马尾松林疏林,郁闭度0.1,平均胸径2.8 cm,平均树高2.5 m。林地植被以桃金娘、黄瑞木、芒萁骨为主,盖度10%。该区属南亚热带海洋性季风气候,年平均气温20.1 ℃,相对湿度81%,无霜期300 d,平均降雨量1 606 mm,适宜林木生长。

2 改造技术与调查方法

2.1 改造技术

林分改造于2013年1月进行。措施A:撒施复合肥86 kg/hm2进行改造追肥,面积2 hm2。措施B:补植+基肥,即补植马尾松1年生容器苗,种植株行距4 m×5 m,穴规格60 cm×40 cm×40 cm,每穴施复合肥0.2 kg,补植面积3 hm2。措施C:补植+基肥+追肥,即撒施复合肥86 kg/hm2进行改造追肥,补植1年生容器苗,种植株行距4 m×5 m,穴规格60 cm×40×40cm,每穴施复合肥0.2 kg,改造面积3 hm2。另设地块D做为对照,不施肥、不补植,仅采取封禁措施,管护面积10 hm2。

2.2 调查方法

依据《森林资源规划设计调查技术规程》,每个地块按上部、中部、下部设置三个圆形样地,共设置12个调查样地。2021年12月开展林分状况样地调查,调查树高、胸径、郁闭度和盖度等主要因子,分不同改造措施样地的平均胸径、平均树高、平均郁闭度、平均盖度。采用DPS软件进行统计分析。

3 调查结果与分析

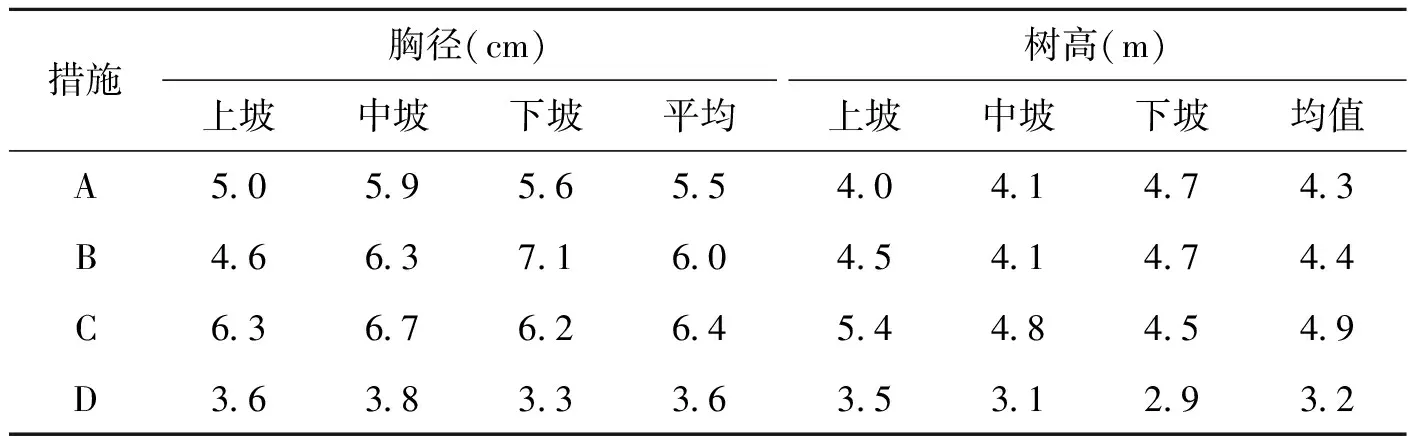

3.1 不同改造措施平均胸径生长分析

经过8 a生长,采用不同改造措施的水土流失区低效林平均胸径最高达到6.4 cm,比对照区的平均胸径高2.8 cm(表1)。对不同措施林分胸径生长进行差异显著性检验,结果表明不同改造措施之间平均胸径差异为极显著差异(表2)。

表1 不同改造措施马尾松胸径、树高生长

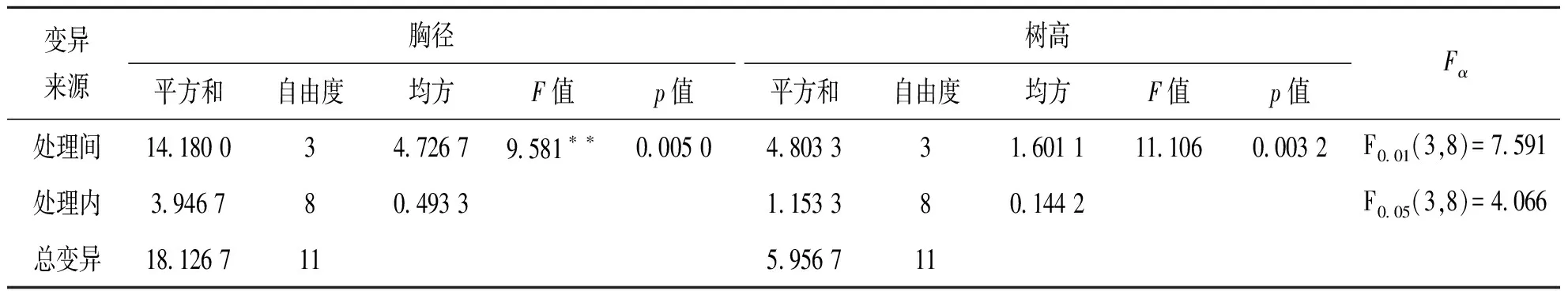

表2 不同改造措施平均胸径、平均树高方差分析

3.2 不同改造措施平均树高生长分析

经过8 a生长,采用不同改造措施的水土流失区低效林平均树高最高达到4.9 m,比对照区高1.7 m(表1)。对树高生长情况进行的方差分析结果显示,采取不同改造措施的各林分平均树高差异达到了极显著水平(表2)。

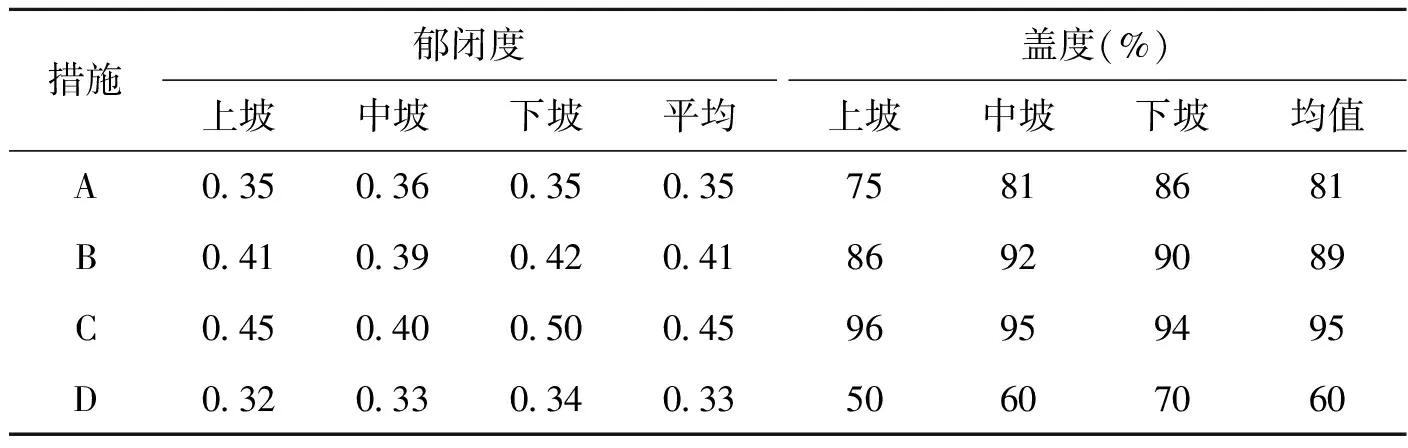

3.3 不同改造措施平均郁闭度情况

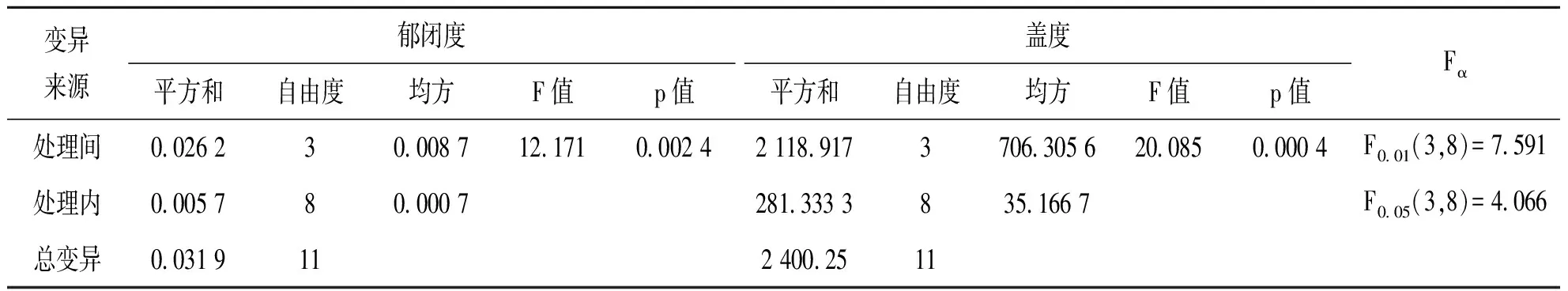

在相同立地条件下,采取不同改造措施,经过8年生长的水土流失区低效林平均郁闭度最高达到0.45,比对照的平均郁闭度高出0.12(表3)。对各处理的郁闭度进行方差分析可见,不同改造措施之间平均郁闭度达到了极显著差异(表4)。

表3 不同改造措施林分郁闭度、盖度

表4 不同改造措施平均胸径、平均树高方差分析

3.4 不同改造措施平均盖度情况

经过8年生长的水土流失区低效林平均盖度最高达到95%,比对照(封禁)区的平均盖度高出35%(表3)。方差分析可见,不同改造措施之间平均盖度达到了极显著差异(表4)。

4 结论与探讨

对水土流失区低效林进行封禁、补植、施基肥、追肥等若干技术措施后,低效生态林平均郁闭度从0.1提高到0.33~0.45,林地植被平均盖度由10%提高到60%~95%,平均胸径由2.8 cm提高到3.6~6.4 cm,平均树高由2.5 m提高到3.2~4.9 m,各不同处理的林分生长差异达到了极显著水平。本试验采取的4种措施中,撒施复合肥86 kg/hm2进行追肥,补植1年生容器苗,每穴施复合肥0.2 kg的补植+基肥+追肥措施对林分生长的促进效果最好,水土流失得到有效治理,初步实现了水土流失治理与生态和社会效益双赢的效果。

对于不同树种、不同肥种和施肥量等水土流失区低效林改造措施有待进一步研究。