生育意愿对家庭住房负债的影响

吴卫星, 王 睿

(对外经济贸易大学 金融学院, 北京 100029)

一、问题的提出

随着我国人均收入的不断提高,居民家庭资产尤其是住房资产不断增加。中国人民银行调查统计司《2019年中国城镇居民家庭资产负债情况调查》显示,截至2019年,我国城镇居民家庭户均总资产317.9万元,住房资产占比59.1%。伴随着住房资产的持续增加,家庭住房负债也不断升高。上述调查数据表明,中国城镇居民负债家庭占比56.5%。而在贷款购房家庭中,户均负债为51.2万元,占家庭总负债的比重高达75.9%。除规模扩张外,住房贷款增速过高更值得关注。根据Wind数据,我国个人住房贷款余额从2004年12月的1.6万亿元增加到2020年12月的36.6万亿元,年均增速高达21.61%。微观上,家庭住房负债可能会导致居民资金流量表“入不敷出”,对居民消费支出产生负面影响[1];偿债压力的提升,还会降低居民幸福感[2]。宏观上,家庭住房负债过高可能会引发金融行业的系统性风险,导致宏观经济波动,甚至引发金融危机,不利于经济稳定[3-4]。2008年,由住房贷款违约所引发美国次贷危机很快就演变为全球性金融危机,对各国经济产生了严重的冲击。因此,住房杠杆增速过快可能会增加我国家庭经济脆弱性,放大我国宏观经济的潜在风险。在宏观经济下行压力加大叠加新冠肺炎疫情冲击的背景下,形势更为严峻。从这个意义上讲,厘清影响家庭住房负债的关键因素,防范住房市场可能出现的风险非常重要。

家庭负债所带来的风险可能是系统性的[5]。从我国的现实情况来看,住房负债是我国家庭最为重要的负债,但是有关家庭人口特征与家庭住房负债的研究依然较少。部分文献对家庭人口特征与居民住房决策进行了研究。杨华等[6]指出,婚配年龄人数越多,居民住房需求大幅增加,住房价格将出现剧烈上涨。刘学良等[7]认为,20世纪80年代生育高峰期出生的人口集中进入婚龄是我国住房价格快速上涨的重要原因。邓鑫[8]研究发现,新生子女会导致家庭消费支出增加和家庭资产的重新配置,并由此增加了家庭债务。因此家庭人口特征可能会对家庭住房负债产生影响。然而,上述研究主要聚焦于家庭人口数或家庭子女数对家庭住房决策的研究,忽视了我国传统文化中子女性别的显著差异,我国传统家庭文化“偏爱男孩”“传宗接代”“多子多福”等思想观念对家庭住房决策可能产生显著的异质性影响。Wei & Zhang[9]从中国传统文化视角出发,充分考虑了我国家庭男女性别的异质性,提出了竞争性储蓄理论,指出中国家庭储蓄的主要目的是为子女结婚做准备,随着性别比例的上升,有儿子的父母需要增加储蓄,以提高孩子在婚姻市场上的相对吸引力。竞争性储蓄理论充分考虑了我国家庭传统文化观念的影响,那么我国家庭子女性别的不同对家庭负债决策的影响是否存在差异,现有文献并未对此进行进一步的研究。

部分学者认为,家庭在做出决策时,往往具有一定的预期性和前瞻性[10]。此时,家庭对未来所形成的预期可能会在家庭决策的过程中发挥重要作用。贾志科、吕红平[11]发现,家庭理想子女数量的减少导致家庭人口数的逐步减少,因此家庭生育子女数量往往取决于家庭的生育意愿,受现实条件的制约,家庭意愿子女数量与家庭实际子女数量可能会存在差异,例如部分年轻家庭的子女数量少于家庭意愿子女数量。基于理性预期理论,这些家庭可能会根据家庭意愿子女数量,而不是现有子女数量进行经济决策。因此,家庭生育意愿可能才是真正影响家庭住房负债决策的重要因素。本文对家庭生育意愿与家庭住房负债之间的关系进行了研究,发现家庭生育意愿数量较多的家庭住房负债水平更高。意愿生育男孩数量与家庭住房负债显著正相关,而意愿生育女孩数量与家庭住房负债不相关。这种差异可能是由“传宗接代”“养儿防老”等传统观念所导致,家庭会针对意愿子女数量的不同进行不同的住房资产配置,从而会进一步影响家庭住房负债行为。家庭生育意愿主要增加了家庭消费性住房资产配置,而民间借贷是家庭住房负债攀升的主要渠道。异质性分析发现,高收入家庭与低收入家庭生育意愿的增加均会提高家庭住房负债水平,家庭小孩抚养比较高和户主健康状况较好的家庭生育意愿与家庭住房负债之间的关系更加显著。

本文的边际贡献主要体现在以下方面。第一,使用代表性数据研究了家庭人口特征与家庭住房负债之间的关系,探索了家庭生育意愿对我国家庭住房负债的影响,与现有文献侧重研究家庭人口数量和家庭子女数量对家庭住房决策的影响不同,本文的分析不仅考虑家庭意愿生育孩子数量,还充分考虑了我国传统文化中不同性别角色的差异,对家庭人口特征影响住房负债决策背后的原因进行了深入研究,是对竞争性储蓄理论的进一步完善与补充。第二,本文基于Leibenstein[12]对家庭生育预期成本和预期收益的研究,使用家庭生育意愿而非实际生育行为作为家庭人口特征进行研究,能够更好地测度家庭对未来生育计划进行合理预期对家庭负债决策的影响,对家庭效用最大化决策和预期理论进行了有益的补充。第三,本文从家庭住房决策以及负债行为的角度研究了家庭生育意愿影响家庭住房负债的机制,拓展了相关研究的深度。

二、理论基础与研究假设

(一)生育意愿与家庭住房负债

已有研究表明,生育意愿取决于生育的预期成本和预期收益,是家庭基于理性预期理论进行的最优化决策[12]。虽然生育意愿不等于生育行为,生育意愿与生育行为之间存在着生育意愿与生育打算、生育打算与生育选择、生育选择与生育行为三重偏差[13],但是生育意愿与生育行为之间存在着必然且密切的联系,家庭的生育行为很大程度上取决于家庭生育意愿。部分研究表明家庭生育意愿与家庭子女数量存在密切关系。贾志科、吕红平[11]研究发现,家庭理想子女数量的降低会导致家庭人口数量的逐步减少。而人口因素是影响住房需求与住房价格的重要因素。杨华等[6]指出,当人口出生率高峰期人群进入成年和婚配年龄后,住房需求将大幅增加,房价将出现剧烈上涨。李超等[14]认为,城市的常住人口和流动人口数量、人口抚养比对中国城市的住房需求具有深远影响。刘学良等[7]发现,20世纪80年代生育高峰期出生的人口集中进入婚龄是2004年以来中国城市住房价格持续、快速上涨的重要原因之一。陈斌开等[15]认为,1981—1990年期间的“婴儿潮”很可能是2004年以来中国住房需求快速增加的重要原因。邓鑫[8]的经验证据表明,家庭子女数量越多,家庭的住房需求会更高。随着我国房价的不断升高,家庭无法承担一次性购买住房的费用,往往会选择使用银行贷款或民间借贷的方式购买住房,因此家庭购买住房行为必然推动家庭住房负债的上升。因此,生育意愿较高的家庭可能会提前为孩子配置住房,提高家庭住房负债水平。此外,家庭会提前为抚养孩子进行储蓄以满足未来教育支出等资金需求,因而家庭在住房负债时,会保留一部分流动性资金用于储蓄。在父母追求高质量教育背景下,家庭会增加育儿相关的教育支出,为提高孩子竞争力而进行储蓄[16]。因此,家庭在购买或更换住房时倾向于选择更高比例的住房贷款,从而进一步推高家庭住房负债水平。由此,本文提出如下假设。

H1:意愿生育孩子数量越多,家庭住房负债水平越高。

(二)生育意愿差异与家庭住房负债

部分学者认为,对家庭人口因素进行研究时,不应仅局限于家庭人口数量和子女数量,还应当考虑家庭性别差异。性别地位实践理论指出文化观念是社会关系的一种反映,会对个人的行为决策产生影响,因此性别观念可能会对家庭决策产生不同的影响[17]。贾志科、吕红平[11]认为,文化观念影响下生育意愿变动为性别比失衡提供了社会心理基础,家庭意愿子女数逐步减少,性别偏好持续存在,在生育政策、B超技术等共同作用下,导致了性别比例的失衡。近40年来,男孩偏好和女孩偏好一直呈明显弱化趋势,社会整体文化氛围正在由有性别偏好向无性别偏好转变。当男孩偏好弱化迟缓于女孩偏好弱化时,呈现出男孩偏好的相对强化,从而在生育率持续下降的进程中,导致出生性别比上升[18]。受传统思想“重男轻女”“传宗接代”的影响,家庭往往意愿生育男孩[19],对男孩投入更多的资源,从而导致男女比例的不均衡。Wei & Zhang[9]的竞争性储蓄理论认为,中国家庭储蓄的主要目的是为子女结婚做准备,随着性别比的上升,有儿子的父母需要增加储蓄,以提高孩子在婚姻市场上的相对吸引力。因此不同的生育意愿所带来的家庭人口结构变化可能会对家庭金融决策产生重要影响。在中国,购买婚房多由男方家庭承担,性别失衡使得婚姻市场中男性竞争加剧,父母需要为儿子准备婚房以提高其在婚姻市场中的竞争力[20]。住房资产作为家庭最重要的资产,男孩家庭可能会倾向于拥有更多住房资产,从而会增加其住房负债。因此,在生育决定中偏爱男孩的家庭往往住房负债水平更高。由此,本文提出如下假设。

H2:相对于意愿生育女孩的家庭,意愿生育男孩家庭的住房负债水平更高。

(三)家庭生育意愿与家庭住房负债属性

家庭住房不仅具有消费属性,同时还具有投资属性[21],那么家庭生育意愿提高所带来的家庭住房负债是消费性住房负债还是投资性住房负债呢?部分研究表明房价提高会带动投资性住房的购买,从而增加家庭投资性住房负债。盛夏等[22]基于购房动机异质性视角研究了房价与中国家庭杠杆率之间的关系,发现房价升高使家庭更倾向于充分利用房贷政策,使得家庭投资性住房债务余额增加程度显著超过家庭消费性住房债务余额。但是从家庭生育意愿的视角来看,可能会导致不同的家庭住房负债需求。当家庭生育意愿较强,预期未来家庭人口数量较多时,可能会更换面积更大、总价值更高的住房,优先满足家庭居住需求,提高家庭的消费性住房负债。胡婉旸等[23]认为,父母愿意为了孩子的成长为孩子提供更大的住房空间,并为其支付教育住房溢价(学区房溢价),更换更贵更好的房产,增加家庭消费性住房需求。蔡宏波等[24]指出,父母对子女的利他倾向较高,对于高收入家庭,如果孩子数量增加,家庭会减少住房数量,提高孩子抚养质量。因此,生育意愿越强的家庭往往不会选择增加住房数量,而是更换面积更大、教育价值更高的住房。由此,本文提出如下假设。

H3:生育意愿提高对家庭住房负债提升的影响主要表现为消费性住房负债扩张。

三、 研究设计

(一)样本选取与数据来源

本文使用的数据为北京大学中国家庭追踪调查(CFPS)数据库,CFPS调查问卷共有社区问卷、家庭问卷、成人问卷和少儿问卷4种主体问卷类型,家庭问卷收集家庭的日常生活、社会交往与经济活动方面的信息,包括地理交通、生活条件、社会交往、住房情况、家庭收支、家庭资产等。成人问卷指针对16 岁及以上人群的问卷,内容包括个人信息、兄弟姐妹、教育状况、婚姻、收入、主观感受、认知测试等方面。为了研究家庭生育意愿与家庭住房负债之间的关系,本文选择2018年数据进行研究,将家庭问卷和成人问卷数据合并后剔除一些异常值,并对连续变量进行了上下1%的缩尾(Winsorize)处理,最终得到10 227个家庭的观测数据。

(二)变量定义

1.被解释变量

本文的被解释变量为家庭住房负债(Hdebt)。为消除极端值和家庭资产异质性的影响,使用家庭住房负债总额与家庭总资产的比值来构建家庭住房负债指标,为了保障回归结果的易读性,对家庭住房负债指标进行放大100倍处理。为对家庭负债不同渠道进行区分,本文还将家庭住房负债区分为商业银行住房负债(Hdebtb)和民间住房负债(Hdebtp)两类。

2.解释变量

本文的解释变量是家庭生育意愿。参考侯佳伟等[25]的研究,使用家庭“期望孩子数”作为家庭意愿生育孩子数量(Dkids)的度量,并进一步根据性别区分为意愿生育男孩数量(Dboys)和意愿生育女孩数量(Dgirls)进行研究。其中,意愿生育男孩数量使用“希望要几个男孩”进行度量,而意愿生育女孩数量用意愿生育孩子数量与意愿生育男孩数量的差值进行度量。

3.控制变量

参考吴卫星等[26]的研究,对户主特征、家庭特征、家庭经济状况进行控制。CFPS调查中没有明确户主,但是明确了财务回答人,本文以财务回答人作为家庭的户主,并统计其人口特征与家庭特征变量,具体包括户主性别(Gender)、年龄(Age)、婚姻状况(Mari)、受教育年限(Edu)、健康状况(Health)、家庭规模(Fsize)、家庭老人抚养比(Oldr)、家庭小孩抚养比(Kidr)、居民风险偏好(Riskpre)、居民户口类型(Urban)、家庭收入(Fincome)、家庭净资产(Nasset)和家庭所在地区(Area)等人口和家庭特征变量,以及居民风水信念(Belief)、住房资产价值(Lnhvalue)、传宗接代重要性(Pro)等变量,在实证中将家庭收入等连续变量进行了上下1%的缩尾处理,并使用对数形式进行分析。表1列出本文所使用主要变量的定义与说明。

在本文的异质性分析中,还特别定义了家庭收入、家庭小孩抚养比和健康状况等控制变量的示性变量,以区分异质性家庭。家庭收入示性变量(Ifincome):如果家庭收入大于样本家庭收入中位数定义为1,家庭收入小于样本家庭收入中位数定义为0。家庭小孩抚养比示性变量(Ikidr):当家庭小孩抚养比大于等于0.2时定义为1,家庭小孩抚养比小于0.2时定义为0。居民健康状况示性变量(Ihealth):当居民健康状况为“比较健康”“很健康”“非常健康”时定义为1,居民健康状况为“一般”和“不健康”时定义为0。

(三)模型构建

为了验证前文所提假设,本文构建了如下回归模型检验H1:

Hdebt=α0+α1Dkids+∑βX+ε

(1)

其中,X为控制变量,ε为残差项。同时,将家庭意愿生育孩子数量(Dkids)更换为意愿生育男孩数量(Dboys)和意愿生育女孩数量(Dgirls),用以检验本文H2;根据家庭拥有住房数量将样本分为消费性住房家庭和投资性住房家庭,以检验本文的H3。

四、实证结果及分析

(一)描述性统计

表2展示了本文所使用的主要变量的描述性统计,结果显示意愿生育孩子数量平均为2.100个,意愿生育男孩数量高于意愿生育女孩数量[27],说明家庭整体偏爱男孩。家庭平均住房负债水平为5.163%,但是不同家庭住房负债水平差异较大。52.3%的户主为男性,户主平均年龄为51.830岁,已婚占比为86.0%,平均受教育年限为7.498年,健康人数占比66.6%,家庭规模为2.544人,家庭老人抚养比为17.1%,家庭小孩抚养比为7.1%,城镇户口占比50.3%,风险偏好人群占比为28.3%,表明大部分家庭为风险厌恶,家庭年均收入为8.054万元,家庭平均净资产为69.410万元,从地域分布来看,样本人口大多位于东部地区,符合我国人口分布特征。

表1 主要变量定义

(二)家庭生育意愿对家庭住房负债的影响

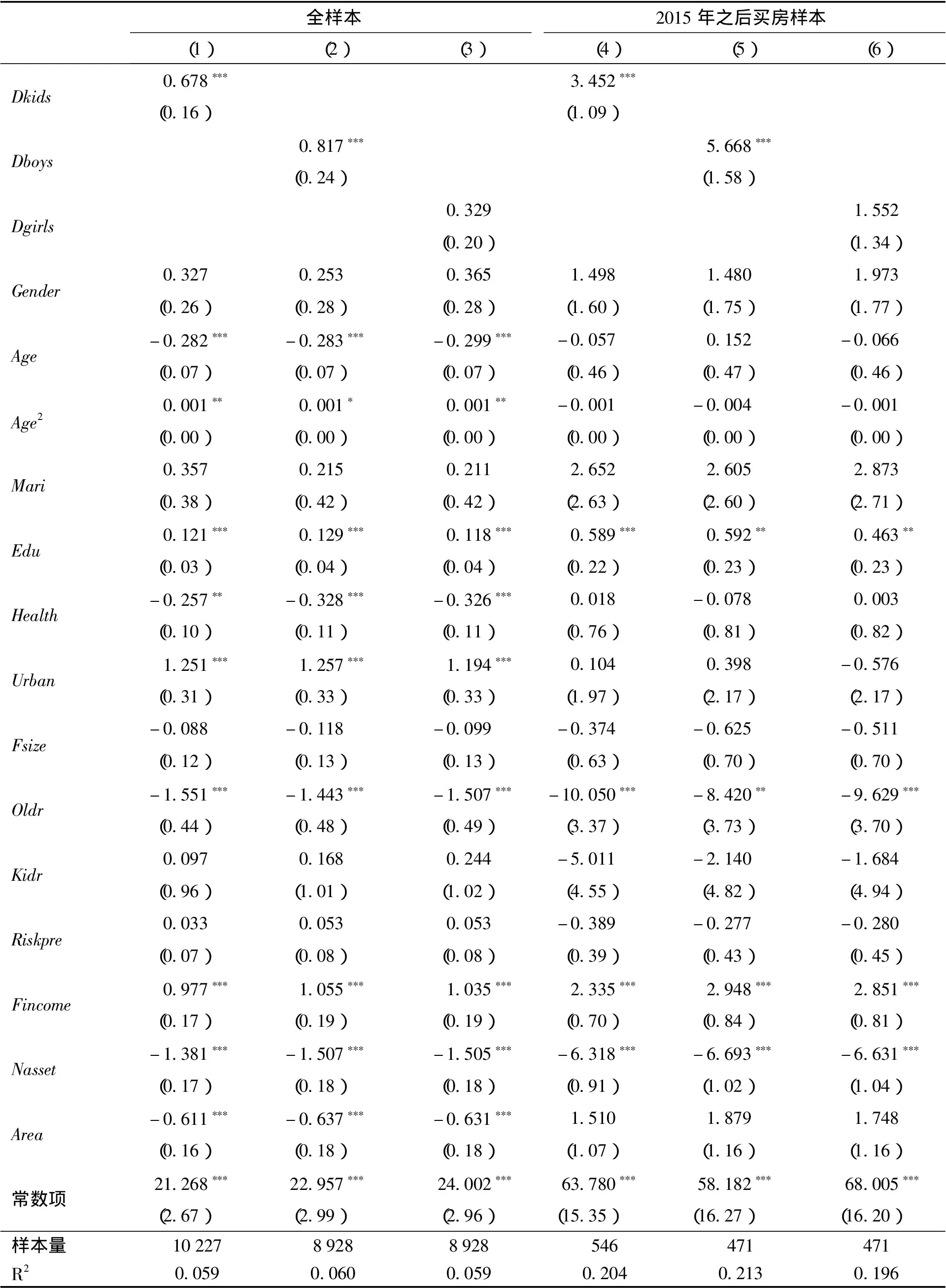

为考察生育意愿与家庭住房负债之间的关系,首先对生育意愿与家庭住房负债进行回归分析,并在回归中加入户主性别、婚姻状况、受教育年限等个人特征变量以及家庭规模、家庭收入、家庭净资产、所在地区等家庭特征(宏观)变量,对家庭异质性进行控制,表3的列(1)~列(3)分别为意愿生育孩子数量、男孩数量、女孩数量与家庭住房负债之间的回归结果。可以看到,家庭意愿生育孩子数量与家庭住房负债之间存在显著的正向关系,家庭意愿生育男孩数量与家庭住房负债之间的正相关关系在1%的水平下显著,而家庭意愿生育女孩数量与家庭住房负债之间并未显现出明显的相关关系①。由于家庭住房负债是以家庭住房总负债与家庭总资产的比值进行测度,因此随着时间的增加,家庭住房总负债水平可能随着居民的偿还而逐渐减少,家庭的总资产水平随着时间的增加而不断增加,从而降低家庭住房负债。因此,在列(4)~列(6)中,仅使用2015年之后买房的样本进行检验,发现意愿生育孩子数量、意愿生育男孩数量与家庭住房负债之间依然存在显著的正相关,而意愿生育女孩数量与家庭住房负债的回归结果却并不显著,因此家庭生育意愿与家庭住房负债之间的正向关系可能主要是由意愿生育男孩所致,H1得证。

此外,表3还报告了个人特征、家庭特征与住房负债之间的关系。可以看到,户主性别、婚姻状况、家庭规模、家庭小孩抚养比、风险偏好与家庭住房负债之间不存在显著关系,而户主年龄与家庭住房负债之间呈现U型关系,说明随着户主年龄的增长,家庭住房负债先降低后增加,户主受教育年限与家庭住房负债之间呈现正相关关系,这说明随着户主受教育水平的提高,家庭更倾向于增加住房负债。户主健康状况越好,住房负债越多。与农村相比,城镇家庭住房负债水平更高,这可能是由城镇住房价格较高所致。家庭老人抚养比与家庭住房负债负相关,说明家庭老人抚养比越高,家庭的谨慎性动机更强导致家庭住房负债水平更低。家庭收入与家庭住房负债正相关,这可能是由家庭对未来预期更加乐观所致。家庭净资产回归系数为负,说明家庭净资产越高,住房负债越低。地区变量系数为负,说明东部地区比西部地区的家庭住房负债更低,这可能是由东部地区房价较高导致家庭资产水平较高所致。

表2 主要变量的描述性统计结果

(三)不同生育偏好家庭的住房负债

表3聚集不同生育偏好对家庭住房负债的影响,那么从家庭层面出发,部分家庭较为偏爱男孩,部分家庭较为偏爱女孩,也有部分家庭对生育意愿没有明显偏好。为了探究不同生育偏好家庭的生育意愿与住房负债之间的关系,把样本区分为偏好男孩家庭、偏好女孩家庭、无特殊偏好家庭三类:偏好男孩家庭是指家庭意愿生育男孩数量大于女孩数量的家庭;偏好女孩家庭是指家庭意愿生育女孩数量大于男孩数量的家庭;无特殊偏好家庭指家庭意愿生育男孩数量等于女孩数量的家庭。表4分别报告了偏好男孩家庭、偏好女孩家庭、无特殊偏好家庭意愿生育孩子数量与家庭住房负债之间的关系,可以看到偏好男孩家庭和无特殊偏好家庭的生育意愿越强,家庭住房负债水平越高,但是偏好女孩家庭的生育意愿与家庭住房负债水平却并未呈现出显著的相关关系,与表3中家庭意愿生育男孩数量提高了家庭住房负债水平的结果相一致。

表3 生育意愿影响家庭住房负债的回归结果

表4 不同生育偏好家庭生育意愿影响住房负债的回归结果

(四)性别差异研究

前述结果显示,意愿生育孩子数量、意愿生育男孩数量与家庭住房负债之间存在显著的正相关关系,而意愿生育女孩数量与家庭住房负债不相关,即家庭意愿生育男孩、女孩数量对家庭住房负债的影响存在显著差异,那么造成这种差异的原因是什么?从竞争性储蓄理论出发,由于家庭更偏爱生育男孩,导致性别比例失衡,男孩较多家庭需要更多储蓄获得婚姻市场的竞争力,因此性别差异的背后可能存在着一定的文化与社会因素。CFPS数据库询问了“传宗接代对您的重要程度”,使用Pro变量能够较好地区分家庭性别异质性,从而能够对性别差异进行分析。首先使用传宗接代重要性对家庭意愿生育男孩数量、意愿生育女孩数量进行回归,表5的列(1)和列(2)分别报告了回归结果,可以看到传宗接代重要性与家庭意愿生育男孩数量之间存在显著正相关关系,而与家庭意愿生育女孩数量之间显著负相关,表明传宗接代观念会加强家庭男孩生育意愿,削弱家庭女孩生育意愿,能够较好地区分出家庭男孩、女孩生育意愿的差异。接下来使用传宗接代重要性变量把样本分为“传宗接代重要”和“传宗接代不重要”两组进行分析,列(3)和列(5)为“传宗接代重要”家庭,而列(4)和列(6)为“传宗接代不重要”家庭,分组回归后发现,“传宗接代重要”家庭意愿生育男孩数量与家庭住房资产配置呈现显著正相关,同样地,“传宗接代重要”家庭意愿生育男孩数量与家庭住房负债之间也呈现显著正相关。而在“传宗接代不重要”的家庭中,家庭意愿生育男孩数量与家庭住房资产配置、家庭住房负债不相关,这说明传宗接代观念可能是影响家庭生育意愿性别差异并进一步影响家庭住房资产负债配置的根本因素。因此,H2得证。

(五)生育意愿与家庭住房负债属性分析

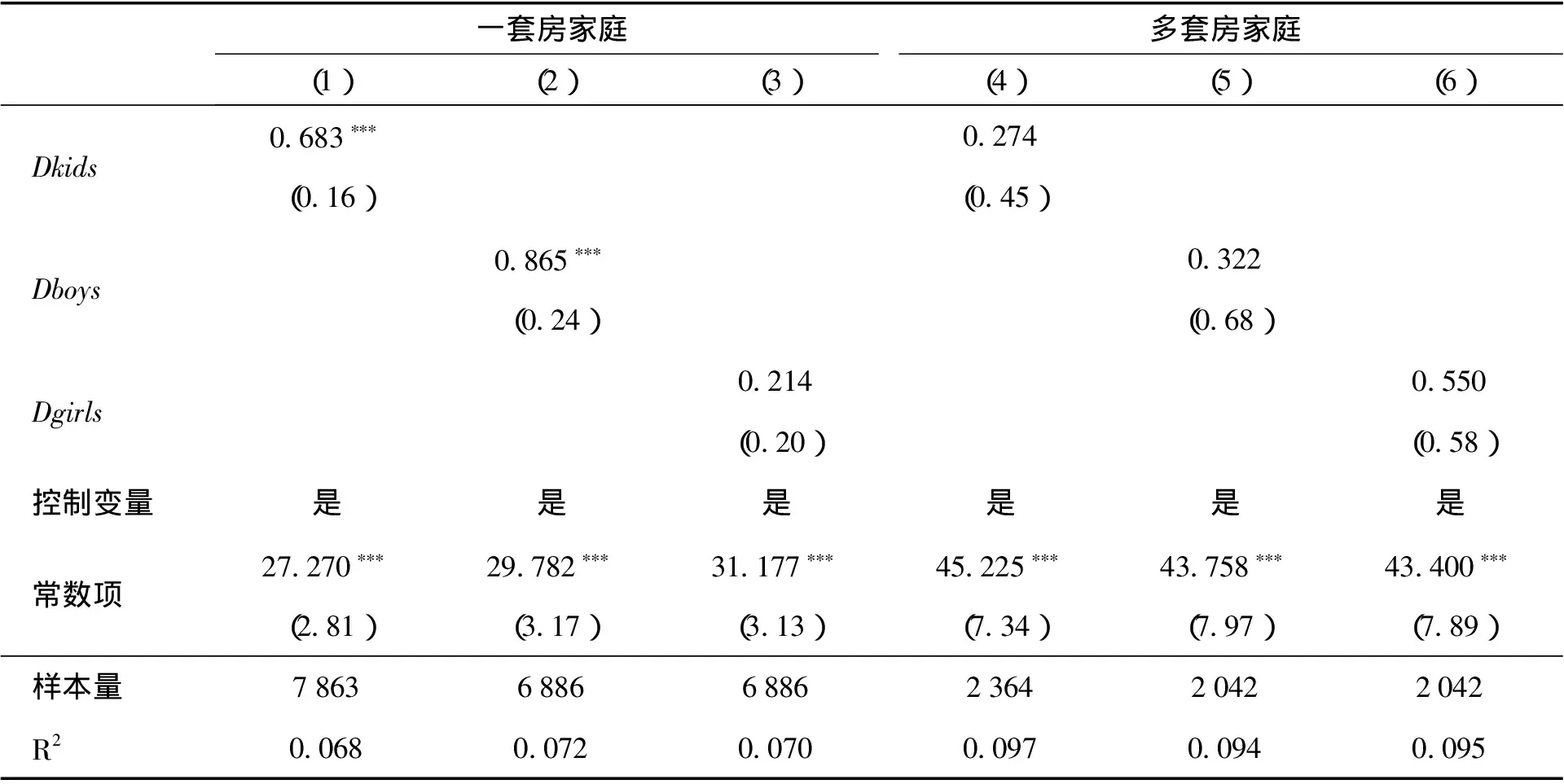

现有文献认为,家庭住房不仅具有消费属性,同时具有投资属性,家庭住房不仅可以用来居住,还可以用于投资,进行住房资产的保值增值。参照文献中一般做法,将家庭首套房认为是消费性住房,而将两套及以上的住房认定为投资性住房[3]。为研究家庭生育意愿所带来的家庭住房负债上升主要是居住、上学等现实消费需求,还是未来结婚、资产升值等未来投资性需求,使用分组回归的方式进行深入研究,表6列(1)~列(3)为仅有一套住房家庭生育意愿与家庭住房负债之间的回归结果,列(4)~列(6)为多于一套住房家庭的回归结果,发现家庭生育意愿与家庭住房负债的正相关关系仅在消费性住房(首套房)需求组显著,而在投资性住房(两套房及以上)需求组中并不显著,因此与房价上涨促进投资性住房负债不同,居民生育意愿提高会显著增加家庭消费性住房负债。因此,H3得证。

表5 生育意愿与家庭住房负债性别差异性回归结果

表6 生育意愿与家庭住房负债用途异质性回归结果

(六)稳健性检验

家庭生育意愿长期较为稳定,而家庭住房负债水平则能够在短期发生较大变化。因此,本文的研究不存在反向因果关系,但是为了防止出现遗漏变量等问题,需要进一步使用计量方法对内生性进行处理。由于在CFPS数据库中,仅有2018年问卷询问了家庭生育意愿相关变量,本文无法运用面板回归对内生性进行处理,而是选择工具变量的方式对遗漏变量等问题进行进一步讨论与验证。一般而言,相信风水的家庭较为传统,而传统家庭往往存在多子多福、偏爱男孩等观念。Choi & Hwang[28]认为,虽然封建制度早已消除, 但是传统观念一定程度上依然扎根于人们的头脑中,传统生育观念在一定时期、一定范围和一定人群中将长期存在。胡荣、林彬彬[29]研究发现,女性对于传统性别观念越是赞成,生育意愿越强。因此,从文化角度出发以“您是否相信风水”这种传统观念作为家庭生育意愿的工具变量具有一定的合理性。此外,传统观念与家庭住房负债之间并无直接的关系,满足工具变量的外生性假设。表7列(1)~列(3)分别为户主相信风水与家庭意愿生育孩子数量、男孩数量、女孩数量之间的回归结果,一阶段回归结果显著为正,说明家庭风水信念与家庭意愿生育孩子数量之间存在显著正向关系,列(4)~列(6)为家庭意愿生育孩子数量与家庭住房负债工具变量回归结果,回归结果均通过F值检验,工具变量回归结果与前述结果基本一致,但不同的是,家庭意愿生育女孩数量与家庭住房负债之间的结果同样显著正相关,这可能是由于家庭意愿生育女孩数量由家庭意愿生育孩子数量与家庭意愿生育男孩数量做差得到,相对于直接询问意愿生育女孩数量,这种间接的计算方式可能存在一定的测量偏差,使得该变量更接近于度量家庭意愿生育孩子数量,尤其是当意愿生育孩子数量远大于意愿生育男孩数量时。

表7 采用工具变量的回归结果

五、进一步分析

(一)家庭住房负债传导机制研究

家庭生育意愿为什么会对家庭住房负债产生影响?根据竞争性储蓄理论,家庭会为孩子的未来提前进行储蓄。在中国,住房一直是居民最喜爱的资产,在我国房价连年攀升的背景下,住房不仅具有居住价值,还具有投资价值,家庭对住房资产进行配置一方面能解决下一代上学等现实问题,另一方面还可以使资产保值增值,因此对住房资产进行配置可能是家庭生育意愿影响家庭住房负债的重要渠道。考虑到我国较多城市均有住房限购政策,家庭对于住房资产配置的选择往往不是购买更多的住房,而是更换更高价值的住房,因此使用家庭住房资产价值的对数作为家庭住房资产配置变量进行中介效应回归,表8列(1)~列(3)为家庭意愿生育孩子数量与家庭住房负债之间的中介效应回归结果,列(4)~列(6)为家庭意愿生育男孩数量与家庭住房负债中介效应回归结果,家庭意愿生育孩子数量、意愿生育男孩数量与家庭住房资产价值密切相关,将家庭住房资产价值加入基准回归方程。回归结果显示,家庭意愿生育孩子数量和意愿生育男孩数量的系数显著减小,说明意愿生育孩子数量和意愿生育男孩数量越多的家庭,会更多配置家庭住房资产导致家庭住房负债上升。

表8 生育意愿、住房资产配置影响家庭住房负债的回归结果

(二)家庭住房负债资金渠道研究

前文的实证结果表明,家庭生育意愿的提高增加了家庭住房负债,那么家庭生育意愿主要是增加了从银行获得的负债资金,还是增加了从民间获得的负债资金?为了研究家庭生育意愿是否对不同资金渠道的家庭住房负债存在异质性影响,本文将家庭住房负债按照资金来源区分为家庭住房银行负债和家庭住房民间负债,表9的列(1)和列(2)分别为家庭意愿生育孩子数量与家庭住房银行负债、家庭住房民间负债之间的回归结果。结果显示,家庭意愿生育孩子数量显著促进了家庭住房民间负债和家庭住房银行负债。列(3)和列(4)披露了家庭意愿生育男孩数量与家庭住房银行负债和家庭住房民间负债之间的关系。不难发现,家庭意愿生育男孩数量与家庭住房民间负债显著正相关,而与家庭住房银行负债不相关。列(5)和列(6)结果显示,家庭意愿生育女孩数量与家庭住房银行负债、家庭住房民间负债之间均不显著。因此,男孩生育意愿显著提高了家庭住房民间借贷。

表9 生育意愿影响家庭住房负债资金渠道的回归结果

(三)异质性分析

上述结果表明意愿生育孩子数量和意愿生育男孩数量越多,家庭住房负债水平越高,但是该效应会因家庭特征不同而呈现差异。因此,对家庭异质性分析能够更加深入认识家庭生育意愿与家庭住房负债之间的关系。陈斌开、李涛[30]在对中国城镇居民家庭资产负债现状与成因的研究中指出,家庭收入越高,家庭资产越多,家庭负债水平就越低。因此,家庭收入与资产可能会影响家庭住房负债水平,而家庭人口特征与户主健康状况也是影响家庭负债的重要方面。基于此,本文接下来从家庭收入与资产状况、家庭小孩抚养比、户主健康状况三个方面进行分析,讨论家庭生育意愿与家庭住房负债之间的异质性关系。

表10分别报告了家庭收入、家庭小孩抚养比、户主健康状况异质性分析的结果,列(1)在基准回归的基础上加入表示家庭收入的示性变量和家庭收入示性变量与意愿生育男孩数量的交乘项,发现交乘项的系数并不显著,因此家庭生育意愿与家庭住房负债的正向关系并不会随着家庭收入的不同而表现出明显差异。同样地,在对家庭总资产、家庭净资产进行异质性分析后,也得出相似的结果。列(2)中加入家庭小孩抚养比示性变量和家庭小孩抚养比示性变量与家庭意愿生育男孩数量的交乘项,回归系数在1%的水平下显著为正,说明家庭小孩抚养比越高,家庭意愿生育男孩数量与家庭住房负债之间的经济意义越显著,表明家庭在已经抚养孩子的情况下,预期未来生育男孩数量越多,家庭住房负债水平依然越高。列(3)中加入表示户主健康状况的示性变量和户主健康状况示性变量与家庭意愿生育男孩数量的交乘项,回归系数在5%的水平下显著为正,说明户主健康状况越好,其家庭住房负债水平越高,这可能是由于家庭不需要较多的预防性储蓄来应对可能出现的健康风险。

表10 意愿生育男孩数量影响家庭住房负债异质性回归结果

综上所述,家庭意愿生育男孩数量与家庭住房负债之间的关系会因家庭特征的不同而显现出异质性结果,高收入家庭与低收入家庭之间并无显著差异,家庭小孩抚养比较高和户主健康状况较好的家庭,意愿生育男孩数量对家庭住房负债的影响更加显著。

六、研究结论与启示

近年来,我国家庭住房负债不断上升,家庭住房负债的不断上升不仅可能降低居民消费与福利水平,还可能导致金融系统性风险,增加宏观经济脆弱性。因此,对影响家庭住房负债的因素进行深入研究,有利于增加对家庭住房负债趋势的理解。基于CFPS2018年调查问卷,实证检验了家庭生育意愿对家庭住房负债的影响,并在此基础上对生育预期性别差异进行了深入分析。

研究发现,家庭生育意愿与家庭住房负债之间存在显著的正向关系,这种效应会随着生育意愿性别不同而存在显著差异,家庭意愿生育男孩数量会显著增加家庭住房负债,而意愿生育女孩数量与家庭住房负债之间并不存在显著的相关关系。在更换检验方法、进行内生性处理以后,研究结论依然保持稳健。进一步研究发现,“传宗接代”观念等文化与社会因素是影响家庭生育意愿性别差异并进一步影响家庭住房负债的根本因素。意愿生育男孩数量越多的家庭,会更多地配置家庭住房资产导致家庭住房负债上升。家庭生育意愿更高的家庭会选择更换更大、价值更高的住房,增加了家庭消费性住房负债,而不是配置多套住房,提高家庭投资性住房负债。民间借贷是家庭住房负债攀升的主要资金渠道。异质性研究表明,家庭意愿生育男孩数量对家庭住房负债的影响在不同收入和资产家庭之间并无显著差异,对家庭小孩抚养比较高和户主健康状况较好的家庭更为显著。

根据本文研究结果,提出如下两点建议。

第一,在社会和个人层面加强男女平等宣传,倡导社会关爱女性,提高女性家庭地位和社会地位,从社会话语权层面对女性权益进行保护。尊重女性生育意愿,维护女性生育自由权与女性生育自主权,树立生男生女都一样的生育观,尊重生命自然选择的结果。逐步摒弃传统道德规范中的性别不平等现象,打破针对子女性别所存在的固定思维与观念,逐步转变“养儿防老”“传宗接代”等不良传统观念,避免传统落后的生育文化对家庭生育意愿的影响。

第二,从法律层面对女性进行保护,在就业、收入、待遇等方面促进男女平等,消除性别收入差距,提高女性经济地位与收入水平。提倡家庭双薪收入,保障家庭男女经济地位平等。在女性生育期间,应当通过设置留职带薪、留职津贴、延长夫妻双方的产假时间等方式,提高女性社会地位,维护女性收入稳定性。确保男性对家庭生育所应当付出的责任和义务,同时对生育家庭实施符合实际的配套措施与照顾计划,如婴幼儿的夫妻轮流照护等配套政策,特别是对家庭生育与婴幼儿照料提供收入支持与社会肯定,为夫妻双方养育孩子做好时间与物质保障,为促进男女平等提供经济基础与法律保障。提倡夫妻共同奋斗,共同买房,减轻男方家庭单独承担住房负债压力,分散家庭住房负债风险。

注 释:

①考虑到我国的二孩生育政策对家庭生育意愿的影响,用家庭意愿孩子数小于等于2的样本进行检验,发现结果没有显著变化。