“东巴凤”地区全域旅游发展路径研究

胡苏格

(广西现代职业技术学院,广西 河池 547000)

0 引言

全域旅游是指在一定区域内,以旅游业为优势产业,通过对区域内经济社会资源(尤其是旅游资源)、相关产业、生态环境、公共服务、体制机制、政策法规和文明素质等进行全方位、系统化地优化提升,实现区域资源有机整合、产业融合发展、社会共建共享,以旅游业带动和促进经济社会协调发展的一种新的区域协调发展理念和模式。“东巴凤”地区旅游资源丰富,发展全域旅游能够促进当地社会经济发展,盘活农村经济,实现乡村产业兴旺;能够改善乡村自然环境并完善当地基础设施,使乡村环境适宜居住。“东巴凤”地区发挥天然的区位优势发展全域旅游,既能减轻环境承载压力,又能够实现全域联动发展,推进乡村振兴战略实施。

1 “东巴凤”地区概况及资源情况

1.1 “东巴凤”地区概况

“东巴凤”地区是指广西壮族自治区(以下简称广西)河池市东兰县、巴马瑶族自治县、凤山县。三县位于广西西北部,总面积6 120 km,是世界长寿养生资源富集区,被称为“长寿金三角”。巴马瑶族自治县是广西构建三大国际旅游目的地之“巴马长寿养生国际旅游区”的重点发展县,是典型的“老、少、边、山、穷”地区。该县于2020年5月9日正式退出贫困县序列,于2021年8月27日被确定为国家乡村振兴重点帮扶县。

1.2 “东巴凤”地区旅游资源情况

“东巴凤”地区旅游资源丰富,三县均为“中国长寿之乡”,是少数民族聚居区,境内居住着瑶、壮、汉、仫佬和毛南等民族的居民。该地具有独特的民族风情。东兰县素有“五乡”(长寿之乡、将军之乡、铜鼓之乡、板栗之乡及三乌鸡之乡)美称;巴马瑶族自治县长寿养生文化享誉国内外,长寿人口逐年增多;凤山县被誉为“世界地质公园”。

1.2.1 自然旅游资源。“东巴凤”地区森林覆盖率在78%以上,自然环境优美,空气清新,种植有金银花、木通、首乌、红杜仲、苏木、勾藤、砂仁及石斛等上百种药用植物;区域内熔岩地形与丘陵交错,是典型的岩溶地貌,美学价值高;流经东兰县的红水河有“桂林山水甲天下,东兰红河盖阳朔”的美称。当地独特的地理位置和气候条件孕育出很多绿色营养食品,区域内有工业大麻、核桃、油茶等经济作物,以及富硒农作物和五谷杂粮等。

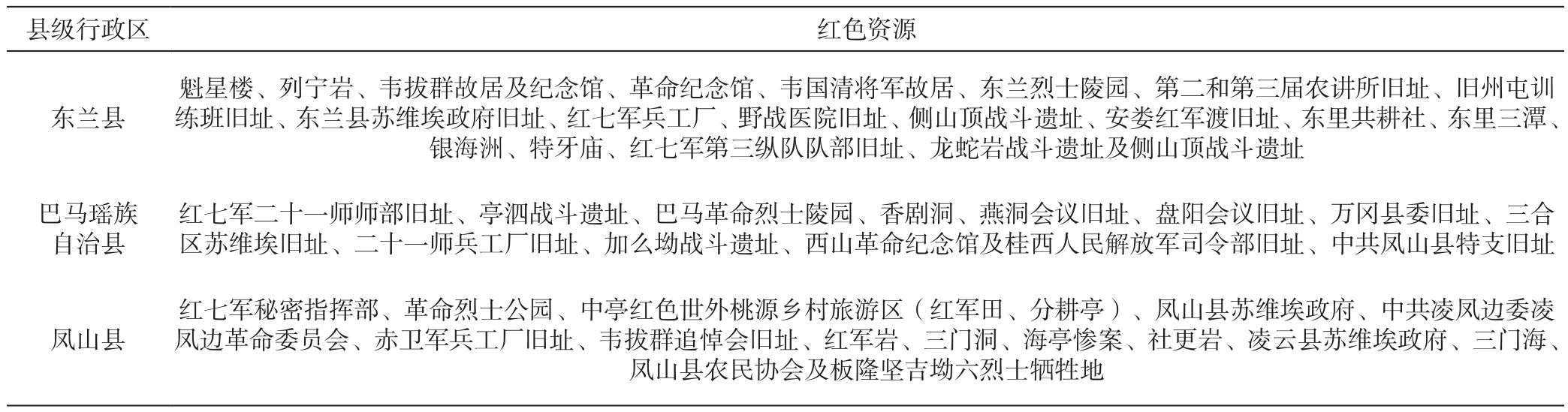

1.2.2 红色旅游资源。“东巴凤”地区是无产阶级领导百色起义的发源地,保留了许多右江革命长期进行武装斗争的遗址,是当之无愧的“红色热土”。各县具体红色资源如表1所示。

表1 “东巴凤”地区红色资源

1.2.3 文化旅游资源。“东巴凤”地区特殊的地理环境、社会人文、风俗习惯等造就“长寿金三角”的长寿文化,其中的“补粮”文化相当于一种精神疗法,表达了子女希望老人健康长寿的美好祝福,传承了尊老、爱老的传统。作为少数民族聚居区,“东巴凤”地区有着独特的文化习俗,包括壮、瑶、仫佬、毛南、侗等民族服饰、饮食文化和传统建筑,以及不胜枚举的民俗文化,包括壮族山歌、春榔舞、猴鼓舞、铜鼓舞、吊筛舞、绕棺舞、布努瑶族祝著节及番瑶祝著节等歌舞节庆,以及土瑶射弩、蓝靛瑶抛绣球、打陀螺等古朴风俗。壮族铜鼓习俗、壮族蚂拐节、瑶族密洛陀均被列为国家级非物质文化遗产,蚂拐节被授予“中国最具民族特色节庆”称号。

2 “东巴凤”地区旅游发展现状及存在的问题

2.1 “东巴凤”地区旅游发展现状

2016—2020年,东兰县接待国内外游客分别为130.17万、159.60万、195.87万、257.25万、196.44万人次,其中2018—2020年接待入境旅游者分别为0.670万、0.740万、0.043万人次;2016—2020年实现旅游消费金额分别为13.77亿、17.91亿、24.16亿、31.48亿、24.59亿元。

2016—2020年,巴马瑶族自治县接待国内外游客分别为434.70万、529.80万、657.85万、825.85万、643.96万人次,其中接待入境旅游者分别为3.60万、3.83万、4.04万、4.29万、0.16万人次。2016—2020年,该县实现旅游总消费金额分别为37.00亿、47.58亿、64.96亿、82.92亿、66.56亿元,其中国际旅游(外汇)消费分别为1 574.60万、1 716.72万、1 981.60万、2 258.00万、51.73万美元。

2016—2020年,凤山县接待国内外游客分别为229.08万、279.48万、359.38万、441.72万、332.80万人次,其中接待入境旅游者分别为1.280万、1.350万、1.440万、1.505万、0.054万人次。2016—2020年,该县实现旅游消费金额分别为20.87亿、27.15亿、37.94亿、47.42亿、36.2亿元,其中国际旅游(外汇)消费分别为534.48万、585.26万、694.99万、791.59万、16.9万美元。

通过以上数据分析可知,“东巴凤”地区2016—2019年接待游客和旅游消费金额呈逐年递增趋势,2020年受新型冠状病毒肺炎疫情影响均有所下降;三县接待入境旅游者占比低,国外市场有待进一步深入开发;旅游消费不足,旅游综合性刺激消费作用弱,说明旅游产业链延展性及产品附加值不够,难以刺激游客需求增长;巴马瑶族自治县旅游业较其他两县发展较好,但是未能发挥出辐射联动作用。

2.2 “东巴凤”地区旅游发展存在的问题

2.2.1 全域旅游观念缺乏,区域统筹力度不够。旅游业是一个综合性很强的产业,涉及面广泛,因此,发展旅游业不能仅局限于各县域的单打独斗,而是应该以“大旅游”观去看待地区发展。目前,“东巴凤”地区一体化发展才刚刚起步,三县集群效应还未真正发挥出来,突破县域壁垒的体制机制还有待加强。当前的体制机制使旅游业发展需要多个部门相互交涉,并且办理手续多,致使办事效率低下,影响旅游业发展进程推进。

2.2.2 资源开发利用不合理,产业融合性差。三县旅游资源具有一定共同性和明显的差异性,但是在开发过程中盲目跟风,造成旅游产品同质化现象严重,使产品缺乏竞争力,出现为争抢客源而降低市场价格的现象,扰乱市场秩序,不利于旅游业可持续发展。当前的产业融合只是一些表层的、简单的要素叠加,深度融合及融合后产生的新业态不足,特别是“东巴凤”地区农业优势、民俗文化优势在旅游业融合发展中的作用尚未充分显现出来,没有结合地方特色和优势深度挖掘和探索旅游业融合的新途径。

2.2.3 多元投资发展机制尚未建立,复合型人才匮乏。“东巴凤”地区经济发展落后,企业实力薄弱,难以形成规模投入旅游业发展。目前,东巴凤”地区旅游业发展仍然以旅游局建设发展为主,没有形成社会资本投入参与的多渠道发展模式。农村地区主要参与者为当地村民,融资能力有限,为追求短期利益而粗放式开发经营,缺乏长远战略规划。发展全域旅游需要具备旅游业整体规划能力的复合型人才,但是目前当地旅游从业者大部分为非专业出身人员,文化素质普遍偏低,缺乏基础旅游服务知识,不具备旅游开发、规划、管理能力。同时,当地发展落后导致对人才吸引力不足,难以引进适应全域旅游发展的优秀专业人才。

2.2.4 公共服务和基础设施有待完善。“东巴凤”地区属于滇桂黔石漠化片区,经济较为落后,发展缓慢,交通基础设施落后,道路交通尚未形成网络,路况不好,旅游目的地可进入性差。与旅游相关的餐饮、住宿、购物、通信等配套设施难以为旅游业发展提供坚实的基础,部分农村地区接待能力不强,承载旅游客流量压力大。

2.2.5 产品层次较低,营销手段落后。受季节性、生命周期和旅游产业链条限制,旅游产品供给数量、产品种类、产品档次不能满足个性化、多元化、大众化的消费需求,尚未形成具有吸引力和竞争力的旅游新业态。例如,乡村旅游开发只是简单地提供吃饭、住宿的农家乐,产品缺乏独特性和创新性,市场竞争力不足。旅游营销仍然采用召开推介会、报刊媒体宣传等传统方式。

3 “东巴凤”地区发展全域旅游的路径

3.1 顶层设计,全域统筹

“东巴凤”地区发展全域旅游应根据《河池市东巴凤区域一体化发展实施方案(2021—2025年)》部署,打破三县各自为政的局面,真正形成三县互通有无、重组资源、抱团发力的崭新格局。该地区应牢固树立“全产业旅游、全资源旅游、全景区旅游、全民旅游”的理念,加强自然资源局、林业局、交通局、农业农村局、乡村振兴局、人力资源和社会保障局等部门横向联动,成立专职专责的部门,从宏观的战略层面统筹三县全域规划、统一指挥、出台政策,把握发展全域旅游的总体趋势,将全域旅游与乡村振兴有机结合起来。当地应加强从市级到县级、县级到乡级、乡级到村屯的纵向延伸,确保责任落实到具体部门、个人;合理分工任务,阶段性汇报总结和反馈,进行绩效考核和评估;从统筹考虑各层次和各要素的顶层设计到解决问题路径的底层逻辑,创新党政统筹、多部门协调的新型领导机制、协调机制、行业机制、旅游管理机制,加强在规划建设用地、财政支出、金融投资、人才保障等方面的政策支持;推动三县在基础设施建设、品牌形象打造、投融资渠道拓宽等方面形成一体化发展理念,构建共商、共建、共赢、共享的发展格局。

3.2 整合资源,全域融合

3.2.1 “旅游+自然资源”。挖掘田园风光的艺术价值,提炼农耕文化,加强动植物科普教育,打造乡村水果采摘、观光休闲农业基地,发展休闲观光、研学教育、亲子互动于一体的农业旅游;实施乡村旅游后备厢行动,发挥自然生态优势,推出健康养生系列主题旅游产品,让更多的自驾车游客购买农副产品和土特产。

3.2.2 “旅游+红色资源”。深入挖掘各红色旅游资源点的内涵,重新布局修缮,改变传统观光性红色旅游模式,开创沉浸式体验模式,如身穿红军服、重走红军路、参与“实战”、参演红色剧目、体验红色营地农耕等,让游客“零距离”接触红色文化。

3.2.3 “旅游+文化资源”。聚焦三县特色文化主链打造核心产品,将地域独特养生文化、民族风情、生活习俗、娱乐文化等以旅游项目形式强化表现,凸显文化符号,丰富旅游产品层次。

3.2.4 “旅游+健康产业”。以中国—东盟传统医药健康旅游国际论坛为契机,在新型冠状病毒肺炎疫情防控常态化背景下,加强与东盟各国在投资项目、研发产品、共享资源、营销推广等领域的合作。三县形成差异化发展格局,通过“旅游+”模式打造各具特色和具有核心竞争力的旅游产品,推动旅游业与其他业态融合发展,创新融合发展模式和路径,横向延伸产业链条,培育经济发展新动力,形成“吃、住、行、游、购、娱”等要素相互促进的新格局,刺激旅游消费增长。

3.3 多头联动,全域共建

通过优惠政策、项目补贴等方式招商引资,形成多元化、多渠道、多层次的旅游发展投入机制,促进全域旅游发展。采用PPP模式,通过特许经营模式、公私合营模式来减轻政府财政压力,降低私营企业参与建设公共基础设施的投资风险,降低融资成本;鼓励社会资本投入旅游业,建设乡村振兴产业园,使企业入驻并吸纳乡村富余劳力,提升乡村发展综合效益。推行“农户+合作社+龙头企业”等多种产业发展模式,通过产业发展推动农民增收,吸引青壮年劳动力留在农村发展,促进农村经济发展。丰富旅游创业就业模式,工程建设用工优先当地农民,鼓励村民参与项目建设和景区消费经营。推动全域旅游发展,需要多学科背景的复合型旅游人才。为此,应健全旅游部门和企业培训体系,将人才政策与产业政策无缝对接,设立人才专项基金,建立选拔任用人才的激励机制,以优渥待遇大力引进旅游专业人才和紧缺人才。另外,可利用地域优势,将“东巴凤”地区作为河池市中职、高职、本科院校酒店管理、旅游管理、休闲与服务管理等专业的校外实训基地,培养不同层次的人才,为“东巴凤”地区输入人才。同时,可以利用高校优秀的师资力量在乡村开展旅游规划、酒店管理、导游服务、景区管理、服务礼仪、新媒体技术及电子商务等技能培训,借助高校师资力量为各县各村发展全域旅游出谋划策。

3.4 加强服务,全域共享

一方面,提升交通服务水平。“东巴凤”地区应加快推进交通基础设施建设,优化县与县之间、城镇与乡村之间、景区与景区之间的道路网,完善乡村交通标志系统,配备相应的新能源充电桩、智能停车场、自驾营地,采取“政府扶持+企业运营”的经营模式开通乡村旅游观光大巴,使旅游道路既有通达的功能性,也具有观赏的景观性。另一方面,提升公共服务水平。“东巴凤”地区应加强市政基础设施建设,改革投融资体制和运营机制,引导社会资本和民间资本投入,提升乡村综合承载能力,建立旅游集散中心,提供信息咨询、景点景区介绍、救护援助、法律维权等服务。建设智慧旅游综合平台和“东巴凤”地区旅游数据中心,开发智慧旅游App,创建自助化导览系统,将旅游景区、票务系统、车辆导航、餐厅推荐和住宿信息等纳入系统,提供个性化一站式服务。推行“厕所革命”等便民惠民工程,升级改造农村老旧楼房,统一刷新墙体,改善村容村貌,创建美丽乡村。通过提升旅游服务水平,使游客和村民共享公共服务。此外,还要完善旅游行政服务体系。旅游行政管理部门要制定行业规范及服务标准,明确旅游从业人员的准入条件及教育培训方案;要创新全社会参与监督的问责机制,加大旅游市场监督管理力度,整治违规违法行为,保障游客合法权益。

3.5 创新营销,全域推广

首先,结合“东巴凤”红色地区、绿色森林、金色铜鼓、银色长寿等多彩的特色资源和实际情况,深入调查了解消费者需求,合理进行旅游产品开发,从根本上改变旅游产品相似、档次不高、“有品无牌”的现状,利用个性化与差异化提高旅游产品的核心竞争力,以实现三县良性发展。另外,要想提升旅游产品的价值,除了注重旅游产品的基本功能开发外,还要着力开发其附加功能。其次,加大力度拓展国内外客源市场,建立跨地区旅游合作新机制,形成资源共享、线路互推、客源互送的合作模式。最后,大力实施品牌战略,一方面结合节庆进行整合营销活动策划,通过抖音、今日头条、微信公众号等渠道投放图文话题和短视频,利用平台的主动推荐机制实现宣传裂变,以线上+线下的方式进行全域整合营销,多渠道推介“东巴凤”地区旅游项目,以提升“东巴凤”地区品牌知名度。三县还可与电视台真人秀综艺节目及影视剧拍摄合作,为旅游目的地引流,提升该地影响力。另外,可组织培训村民拍摄以农村日常生活、饮食制作、农耕农活等为主题的短视频,发布到互联网平台,打造农村当地网红,既能推广介绍当地风土人情,又能直播带货,使当地村民收益增加,丰富娱乐生活。