黄河下游滩地冲淤演变及生态保护研究

安恩惠 李玉杰

(1.华北水利水电大学,河南 郑州 450046;2.郑州地铁集团有限公司,河南 郑州 450000)

0 引言

黄河下游河道于河南省孟津县由山区进入平原,经华北平原后,在山东省垦利县注入渤海,区间流域面积约2.3万km,河长约880 km。黄河下游滩地主要是指河南省郑州市桃花峪以下广阔的河漫滩,在行水过程中表现为中小型水流归槽、大型水流漫滩的明显特征。黄河下游河段具有水少沙多、水沙过程不协调的显著特点,大量泥沙沿河道淤积,最终在黄河下游区域造就了宽广的滩地。黄河下游共有120多个滩地,约占总河道面积的84%。由此可见,滩地在整个黄河下游区域占据着举足轻重的地位。因此,研究黄河下游的滩涂演变及生态修复极其重要。

黄河一向以含沙量大著称。近年来,经过国家大力治理,黄河含沙量已大幅减少,但与国内外其他河流相比仍含沙量较大。由于黄河具有水少沙多、水沙关系不协调的特性,因而分析黄河下游的水沙变化特征是研究黄河下游滩涂冲淤演变的基础。近十几年来,自然环境的恶化和人类不合理的开发对滩地原有的植被造成了破坏,同时引起了严重的环境问题和生态灾害。科学恢复和重建滩地植被以及当地的生态环境,有效保护和利用滩涂资源成为当前迫切需要解决的问题,而滩涂的演变机制和滩涂植被功能及特征研究是解决该问题的前提和基础。因此,研究黄河下游的滩涂演变机制,提出适宜当地生态环境的滩涂生态保护措施,是当下研究的重点问题。

1 黄河下游滩地演变规律

经过几十年的研究,黄河下游地区滩地冲淤演变已经取得了大量成果,尤其在水沙突变分析和漫滩洪水的冲淤规律方面。例如,张治昊在黄河下游滩槽水沙运动及演变研究中提出了黄河下游漫滩洪水淤滩刷槽演变机制:漫滩初期,滩唇初步形成,由于滩槽水沙交换不完全,淤滩刷槽作用尚未得到充分体现;漫滩中期,滩槽水沙交换较充分,主槽发生了急剧冲刷,滩地发生了大量淤积,淤滩刷槽作用良好;漫滩后期,主槽流速增幅减小,滩槽水沙交换减少,淤滩刷槽作用趋于缓慢。张敏等提出滩地的淤积层分布规律代表以往漫滩洪水的特征,即反映漫滩洪水的量级、频率和持续时间等,同时提出河漫滩是预估河流泥沙、洪水灾害防治和湿地生态系统保护等的重要组成部分。李文文等在水沙突变分析方面也开展了相应的研究,其研究结论为黄河下游年来水量和年输沙量一级变点均出现在1985年,变异成因主要为气候变化及龙羊峡等水利工程的建设运行。基于上述对黄河下游水沙情况的认识可知,近年来,黄河下游来水来沙年际变化很大,导致河道演变出现了总体上为累计冲刷,但在某些时期冲淤交替发展的过程中,黄河下游各个水文站水沙年际变化均呈现下降趋势。

1.1 黄河下游水沙资料分析

笔者查阅近50 a黄河下游年径流量及含沙量资料,选取花园口水文站为代表性水文站,分析黄河下游水沙变化特征。近几十年来,黄河下游受人为干预较大,1960年以后,来水含沙量出现逐渐递减的趋势。此次通过对黄河下游花园口水文站1970—2020年径流量、1970—2000年含沙量进行分析,得出黄河下游水沙变化规律。之所以分析1970—2000年黄河下游含沙量,是因为在这个时间段内有工程修建,这样选取更具代表性,如2000年后小浪底水库运行。

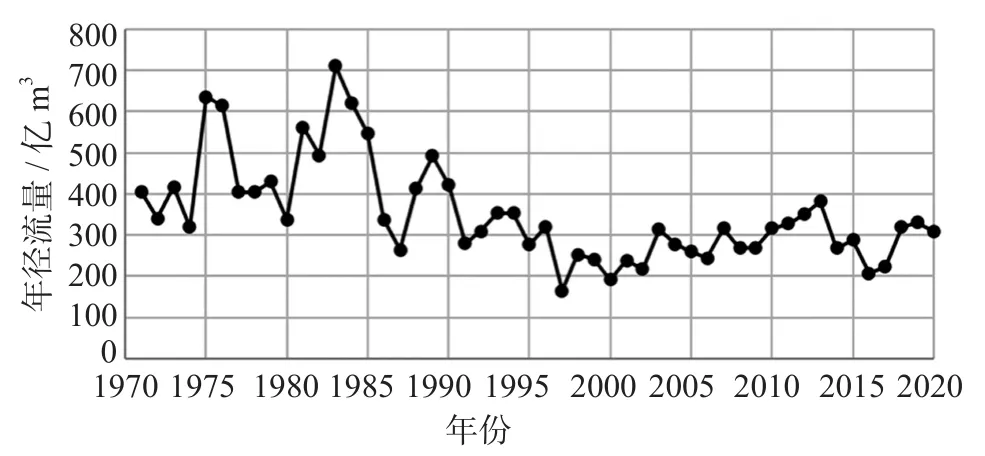

由图1可知,1970——2020年花园口水文站年径流量呈波动性下降趋势,其中年径流量在1988年后波动幅度减小,1971—1987年平均径流量为398.95亿m/a;20世纪80年代后期,由于受自然及人为因素影响(上游龙羊峡水库投入运行),年径流量呈现明显下降趋势,1988—1999年平均径流量为279.2亿m/a;2000—2020年,小浪底水库逐渐投入使用,每年都会进行调水调沙,年径流量波动幅度不大。

图1 花园口水文站年径流量

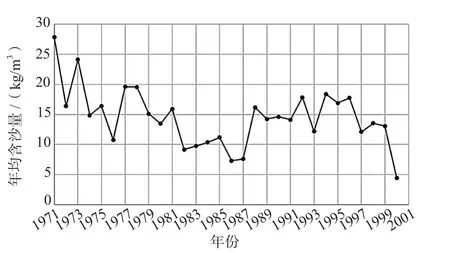

由图2可知,花园口水文站年均含沙量也呈波动下降趋势。1971—2000年花园口水文站平均含沙浓度约15.5 kg/m。由上述年径流量数据也呈波动性下降可得出,花园口年输沙量呈波动性下降趋势。

图2 花园口水文站年均含沙量

1.2 黄河下游冲淤演变分析

查阅1960—2015年共55 a黄河下游水沙资料,结合近几十年来河流地形变化,分析出黄河下游水沙变化特征。如表1所示,为黄河下游不同时段主槽与滩地的冲淤量变化。其中,因2000年后小浪底水库运行,黄河下游河段冲淤情况好转,所以笔者仅截取了小浪底水库运行后2000—2015年的黄河下游河段冲淤量变化。

表1 黄河下游河段冲淤量变化 亿t/a

受自然气候、边界条件和人类活动的影响,不同时段黄河下游水沙过程明显不同。1986年后,黄河下游水沙呈剧烈减少趋势。黄河下游滩槽冲淤演变过程为:1960—1964年,主滩槽地皆冲刷;1965—1973年,主槽淤积多,滩地淤积少;1974—1980年,绝大部分泥沙淤积在滩地;1981—1985年,主槽冲刷,滩地淤积;1986—1999年,滩地主槽皆淤积;2000—2015年,主槽持续冲刷,滩地有少量淤积。

由此可见,从2000年后,由于小浪底工程的建设,使得低含沙水流下泄,主槽一直处于冲刷状态。从20世纪70年代起一直到近几年,滩地的淤积量逐渐降低,未来可能由淤积转为冲刷。

从黄河下游各水文站得知,近年来受水库运行及人类活动影响,黄河下游漫滩洪水发生概率呈降低趋势,但今后黄河下游发生大漫滩洪水的可能性依然存在。尽管漫滩洪水发生的概率不大,但是其能充分发挥水流动力的输沙造床作用,其削峰滞洪与淤滩刷槽的功效十分显著且不可替代。因此,由漫滩洪水引起的滩涂演变仍然是当下重要的研究方向。

2 黄河漫滩洪水水力生态效应的试验研究

2.1 淤积试验装置

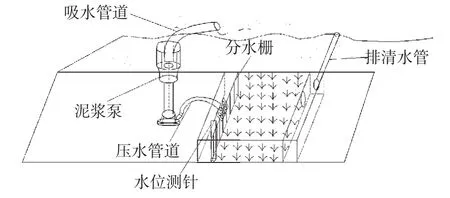

笔者在黄河下游河段现场设置试验装置,模拟黄河下游来水淤积和退水冲刷情形。选取规格为10 m×5 m的滩地作为试验田。为避免试验区域出现下陷现象,将试验田设在距离黄河岸边8 m左右区域。用泥浆泵抽取带有泥沙的水流并经分水栅分水之后流进滩地试验区与自然条件下水流漫滩特征极其相似,并且考虑自然滩地有高羊茅、香根草、香蒲等植物影响,因此,笔者在现存上述草类植物的试验区内模拟真实水流漫滩情形。在布置好试验装置后,用小型泥浆泵从黄河中抽取带有泥沙的河水,之后水流经分水栅流到布置的试验区内,用于真实模拟水流漫滩的情形,带有泥沙的水流在试验区内经过一段时间沉淀后,上层清水由排水管道排出,底层泥沙即为试验测量对象(见图3)。

图3 试验装置模型示意图

2.2 滩涂湿地归槽洪水的退水冲刷模拟试验

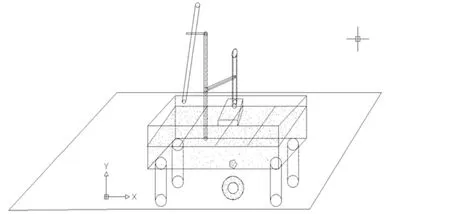

在实验室设置物理模型,在装置内设置素土边坡、高羊茅边坡、香根草边坡,模拟实地退水冲刷的场景,试验装置如图4所示。

图4 试验装置模型图

在实验室布置物理模型,用于模拟自然滩地退水冲刷时的情形,通过控制阀门调整水流的流速。此次试验所取流速为1.2、1.3、1.4、1.5 m/s,与自然退水时的情形相像。在布置好试验装置后,进行冲刷试验。整个冲刷槽用隔板分为4个部分,冲刷槽中培育一些抗冲草种,如香根草、高羊茅等,用于模拟自然滩地并进行对比试验,探究不同草种的抗冲刷程度,便于制订滩地生态保护措施。在试验时通过控制台调整水流与冲刷槽之间的角度,以此来模拟水流不同角度对滩地的冲刷程度,通过对不同流速、不同冲刷角度及不同草种所冲出的不同质量的泥沙数据进行综合分析,得出退水冲刷的机制,并提出滩地生态保护措施。

2.3 试验结果分析

由图5可知,冲刷角度相同,当流速越大时,水动力越强,被冲刷下来的泥沙量越多;当流速相同时,随着冲刷角度增大,被冲刷下来的泥沙量逐渐减少。这是因为随着冲刷角度的增大,水流无法正冲滩地,一方面相当于流速降低,一方面由于冲刷路径增长,泥沙可能沿程落淤。当冲刷角度大约90°时,流速对泥沙冲刷量的影响不太显著。

图5 不同条件下的泥沙冲刷量

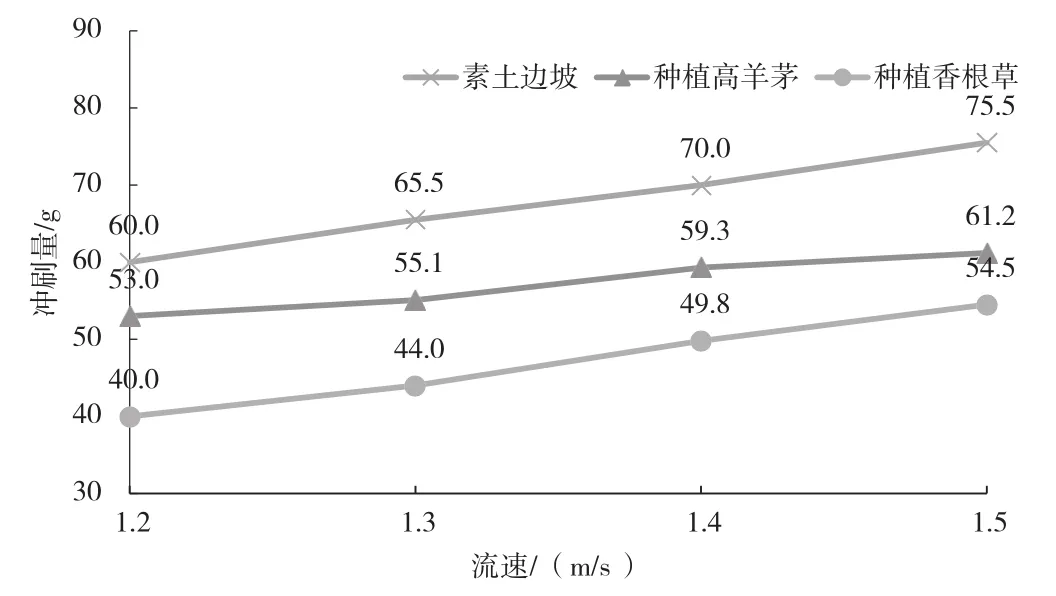

由图6可知:种植香根草的边坡上冲刷量最小;种植高羊茅的边坡冲刷量比素土边坡小,比种植香根草的边坡大;随着流速增大,冲刷量也不断增大;当流速较大的时候,香根草的水土保持作用增强。因此,种植香根草的边坡抗冲作用较强,香根草根系对泥土包络作用较好。

图6 不同边坡与流速下的冲刷量

3 滩地生态环境修复的办法

3.1 常用的滩地保护方法

滩地很容易受到洪水冲刷,因此,相关部门必须保证滩地安全稳定,这样才能发挥滩地的丰富功能。在河道基本稳定、基本未受扰动的滩地,应努力加以保护;对于半扰动滩地,以恰当的整治为主,力促河道稳定,尽量不对当地原有的生态系统进行大改变;对扰动较大的区段,如果破坏较大,应考虑生态重建,如果还留有基本的环境,应做适度处理,以整理护滩为主,不宜过度开挖或者堆积,以免造成河道流态不稳等情况出现。在修复过程中,对河滩原有的低洼、河床原有的基质等均要加以保护。其中,低洼地可增加河滩湿地景观多样性,提高河滩湿地生物多样性;而河床自然状态下的基质,不但有利于河流水体内生物、滨水生物的生存和繁衍,而且有利于河流水体自然渗透补充地下水。

3.2 滩地生态保护宜采用的技术

由于黄河具有含沙量大,且水、沙异源的特点,多年来黄河流域水土流失问题严重,生态环境脆弱,因此,需及时开展黄河流域水土保持等方面的研究。黄河下游滩地有着很多自然生长的灌木、草种,所以宜在黄河滩地上种植易生长、根系发达的灌木、草种,一是较符合黄河含沙量大、需进行水土保持的特点,二是可以满足植物生长繁殖及其他新陈代谢活动的需要。此外,种植的灌木和草类不仅可以起到净化空气、修复当地生态环境的作用,还可以起到净化水体、降低水体污染的作用。

因此,笔者针对黄河下游区域提出滩地修复及生态环境保护的几点建议。根据地形,在坡度较陡且不经常被淹没的滩地上种植香根草,其具有良好的水土保持作用且抗性强,能很好地适宜当地的环境,但种植密度不要过大。在坡度较缓的滩地上种植一些既耐旱又耐涝的灌木,如胡枝子,其具有耐旱、耐寒耐瘠薄、耐酸性、耐盐碱、耐刈割等优良特点,对土壤适应性强,在瘠薄的新开垦地上可以生长,具有一定的观赏性。在常年淹没的地域,种植芦苇、香蒲、水葱等可以净化水体的植物,但种植密度不要过大。选取的这几种植物能够很好地融入当地的生态环境,在不同类别的滩地中发挥各自的作用,并能形成一个小循环生态系统,逐步修复当地的生态环境。此外,政府应该加强对黄河下游滩区的管理,防止对滩区的侵占、破坏,防止城市对滩地产生工业污染,建立一套适应滩区的管理方法,及时调查滩地的生态系统情况。

4 结论与展望

4.1 结论

近三四十年来,黄河下游来水量、来沙量都呈波动下降趋势,其主要原因为小浪底水库投入使用,经过调水调沙,使得大量低含沙水流下泄。黄河下游主槽在2000年后持续冲刷,滩地淤积量相较于2000年之前有较大减少。在未来,黄河下游滩区可能从淤积模式逐渐转变为冲刷模式。滩地植被是滩地生态系统的重要组成部分,同时对于滩涂冲淤有着较大影响,对维持滩地的稳定和保持河流生态系统功能的连续性具有十分重要的意义。在黄河下游区域滩地可以选种香根草、胡枝子,在常年水淹区域可选种芦苇、香蒲、水葱等。

4.2 展望

未来的滩地修复研究应集中在抗冲刷方向上,因为黄河下游滩地在未来可能开始呈冲刷状态。此外,因滩地具有巨大的社会效益与经济效益,在保护好滩地生态环境的同时,要逐渐发挥滩地的经济效益,探究黄河滩地与城市发展之间的联系,探索滩地资源开发、旅游开发及其开发对生态环境的影响。