农村人口老龄化对农村居民消费水平的影响

牛一鸣

(西南大学经济管理学院,重庆 400715)

0 引言

1978年以来,我国经济发展水平显著提高。其中,消费、投资和出口在促进经济发展中起到了重要作用。然而,在经济发展步入新常态和经济增长动能转换的今天,我国经济发展的主要问题变成了需求不足,特别是消费需求不足。与此同时,“双循环”战略和乡村振兴战略应运而生,农村居民消费水平的提升成为两大战略实施的重点部分。

尽管我国2020年已全面建成小康社会,但在城乡二元经济结构背景下,农村居民的消费水平仍与城镇居民存在较大差距,这使得“双循环”战略特别是“内循环”难以良性运转。另外,人口老龄化特别是农村地区居民的严重老龄化也是一个严峻而棘手的难题。随着城市化进程的不断推进,为了获得更好的物质生活条件与工作学习机会,农村青壮年劳动力不断流向城市,留守农村的多是老人、妇女和儿童。这种由老龄化和城镇化双重叠加产生的农村“空心化”问题亟待解决。基于此,笔者结合农村地区人口逐渐呈现老龄化的特点,尝试从理论和实证两大层面来研究农村地区人口老龄化对农村居民消费水平的影响,以期能为促进“双循环”战略的实施提供参考。

1 文献综述

对于人口年龄结构和居民消费水平是否存在关系及存在什么样的关系这一问题,目前学术界的研究结论并不完全一致。学者之间的首要分歧在于人口年龄结构是否有能力影响居民消费水平。

大部分学者认为,人口年龄结构变化完全有能力影响居民消费水平。HIGGINS等认为,老龄化水平的提升会显著促进消费。而国内的郑长德、李响、赵周华等基于各自的模型与数据得出,老龄化水平的提升会抑制居民消费支出。由于储蓄与消费总是相伴而生的,因而王德文等从储蓄率与人口结构的角度入手,研究抚养比与消费的关系,发现我国人口抚养比的上升抑制了居民储蓄,而抚养比的上升对消费具有促进作用。

还有一部分学者认为老龄化水平对居民消费水平的影响是非线性的。臧旭恒等的研究表明老龄化对居民消费水平的影响呈现双重门槛效应,金浩等的实证研究则发现老龄化水平对城乡收入差距的影响表现为先缩小后扩大再缩小的动态调整趋势。

另外一部分专家学者则认为,人口年龄结构无法对居民消费水平产生显著影响。李文星等利用中国1989—2004年的省级面板数据和动态面板高斯混合模型估计方法,考察了中国人口年龄结构(儿童和老年抚养系数)变化对居民消费水平的影响,发现中国儿童抚养系数与居民消费水平呈负相关,即中国儿童抚养系数的下降反而提高了居民消费率,但这种影响并不大;中国老年抚养系数变化对居民消费水平的影响并不显著。陈冲利用1996—2011年我国29个省级辖区的面板数据实证检验城乡居民的老龄化水平与其消费率之间的关系,发现老龄化水平对城镇居民消费率的影响不明显,但是对农村居民的消费率具有较为显著的负影响。朱勤等通过预测发现,2010—2050年人口老龄化对中国居民消费水平在总量层面上影响不大。毛中根等利用中国1996—2010年的数据,实证得出老龄化水平对于农村居民消费水平的影响还比较微弱,不够显著。

总的来看,人口年龄结构特别是老龄化水平对居民消费水平的影响众说纷纭,至今未有统一的结论。此外,已有研究大多聚焦于城镇居民或全体居民,对农村居民的研究精确度与深度不足。因此,笔者将研究视角放在中国广大农村地区,重点研究农村人口老龄化对农村居民消费水平的影响,并结合省级面板数据进行实证研究,试图破解农村消费不振的谜题,为“双循环”战略的实施添砖加瓦。

2 理论基础分析

目前,研究人口年龄结构变动对居民消费水平影响的微观理论基础主要包括生命周期假说理论和家庭储蓄需求模型。

生命周期假说由美国著名经济学家莫迪利安尼提出,主要用于研究人的一生各个阶段中收入与消费、收入与储蓄的关系,使全部收入在消费支出中得到最合理的分配,从而使其在生命周期中的消费需要得到最大的满足。具体而言,他将人的一生分为青年、中年和老年3个阶段。青年阶段,收入低而消费需求旺盛,往往会有借债消费的情况。中年阶段,收入高而消费需求低,所有收入一方面用于还债,另一方面进行储蓄,以备老年需要。老年阶段,退休后收入下降,又会出现消费高于收入的情况。依据此假说,在其他条件不变的情况下,老龄化会使得整个社会的边际消费倾向提升。

家庭储蓄需求模型由美国学者萨缪尔森提出,该模型把后代数量作为影响消费的重要影响因素,认为子女可以作为家庭储蓄的替代品。换言之,子女数量与家庭养老储蓄呈负相关,与当期消费则呈现正相关。

结合以上理论不难看出,人口老龄化影响居民消费的路径有两条。第一条是从个体层面,当劳动者不可避免地进入劳动能力低下的老年时期时,年轻时代的储蓄将会转化为消费,这种消费增加效应的个体差异很大,但加总之后,从社会整体来看,老龄化代表的老年人口比例上升必然会提升全体居民的消费水平。第二条是从家庭角度,子女数量代表的少儿抚养比可能会对当期消费产生促进作用,而对养老储蓄产生抑制作用。在这两条路径的综合影响下,人口老龄化一般会促进消费的增长。因此,笔者作出以下假设:农村人口老龄化对农村居民消费水平的提升具有正面影响。为验证这一假设,笔者尝试进行实证研究。

3 实证研究

3.1 数据来源及简要说明

研究对象为我国31个省(自治区、直辖市)的农村地区居民,研究数据为2003—2019年相应的31个省(自治区、直辖市)的省级面板数据。数据全部来自《中国统计年鉴》《中国农村统计年鉴》及各省(自治区、直辖市)相应的统计年鉴等,有些数据如增长率等经变形计算而来。

3.2 建立实证模型

3.2.1 模型结构与变量选择。以我国31个省(自治区、直辖市)的农村地区居民为研究对象,主要探究农村人口老龄化对农村居民消费水平的影响。为衡量农村居民消费水平,以农村居民人均消费支出()为被解释变量,并以农村居民年人均消费支出来衡量;以人口老龄化程度即农村老年抚养比()为解释变量,农村老年抚养比由农村地区65岁及以上人口数和15~64岁人口数的比值来确定。控制变量的构成及说明如下。

农村少儿抚养比(),是农村地区劳动年龄人口所要承担的非劳动年龄儿童人口,计算方式为农村地区0~14岁的儿童数除以14~65岁劳动年龄人口数。

农村居民人均收入(),即农村地区居民的人均年收入。根据凯恩斯消费函数,收入是影响消费的重要因素,因此应纳入模型。

城乡收入比(),其度量的是城乡收入差距,理论基础是杜森贝利提出的示范效应。

农村地区人口增长率(),其也是可能影响农村居民消费水平的一个重要因素。

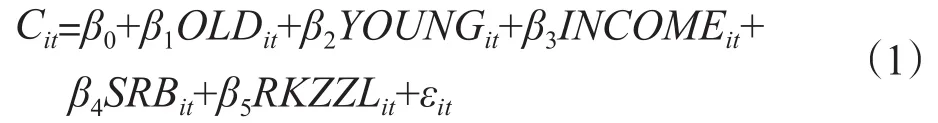

由此,构建如式(1)所示的模型:

式(1)中:C代表第省(自治区、直辖市)时期农村居民人均消费支出,单位为元;OLD、YOUNG、SRB依次代表第省(自治区、直辖市)时期农村老年抚养比、农村少儿抚养比、城乡收入比;INCOME代表农村居民人均收入,单位为元;RKZZL代表农村地区人口增长率,单位为%。

3.2.2 对数据的初步处理。为了消除数据异方差的可能影响,并提高数据的准确性,对变量、取对数,记为ln和ln。

3.2.3 对数据进行描述性统计。借助计量软件Stata 14对所有变量进行描述性统计,分析结果如表1所示。表1中变量统计样本数是527。从表1可以看出,老年抚养比和少儿抚养比的最大值差距较大,而最小值差距较小。除此之外,农村地区人口增长率的变动范围为-44.240%~29.380%,城乡收入比的均值为2.895,农村地区人口增长率的均值为-2.350%,这表明我国整体农村地区人口呈净流出状态。

表1 各变量的描述性统计

3.2.4 模型估计。依据上文中的模型设定及面板数据类型,结合豪斯曼检验结果,用Stata软件做固定效应回归,回归结果如表2所示。

表2 固定效应模型回归结果

从表2可以看出,农村老年抚养比的估计系数是0.008,对农村居民消费水平的影响达到极显著水平(<0.01),说明农村老年抚养比正向影响居民消费水平,即农村人口老龄化程度对农村居民消费水平的提升起着正向的刺激作用;少儿抚养比的系数为负,且在0.01的水平上显著,这说明少子化趋势对居民消费有正向的刺激作用;农村居民人均收入的系数为正,这也符合学界共识;城乡收入比的估计系数是-0.129,表明城乡收入差距拉大阻碍了农村居民消费水平的提升;农村地区人口增长率的估计系数为0,并且不显著,表明这一控制变量与农村居民消费水平的关系不显著。

综合来看,笔者在理论基础部分提出的假设得到了实证验证,即农村老龄化会促进农村居民消费水平的提升。

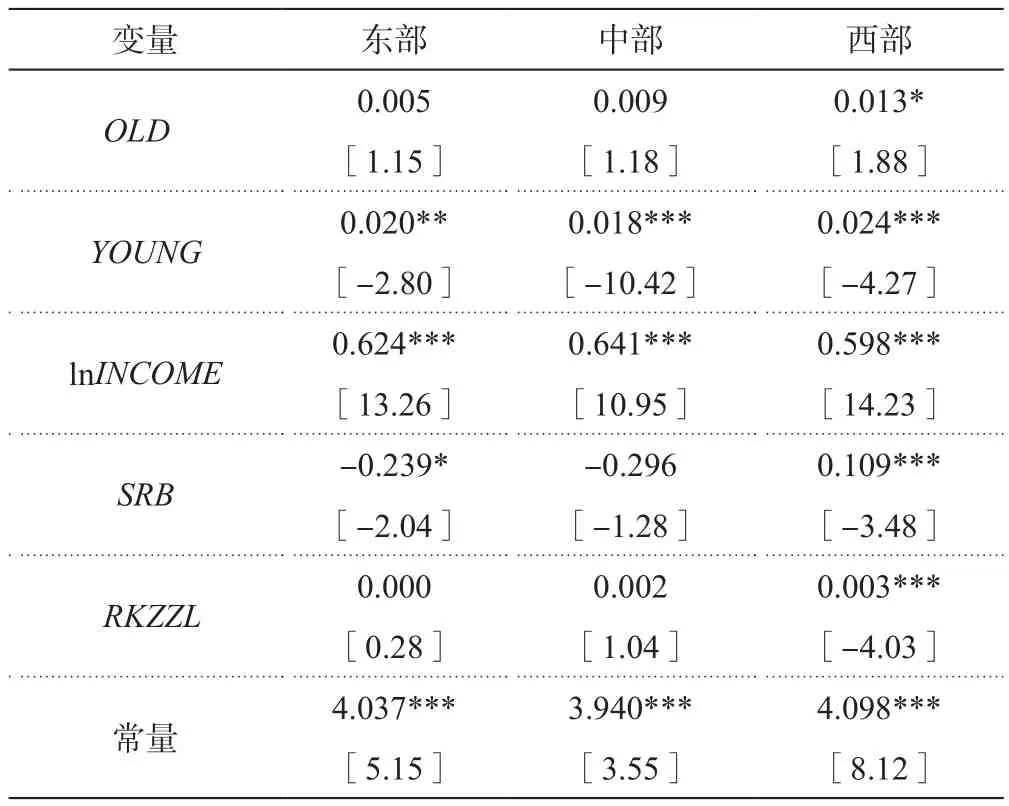

3.2.5 分区域回归结果。为了探究人口老龄化对农村居民消费水平的区域异质性,笔者将31个省(自治区、直辖市)分为东部、西部、中部3个地区,并进行固定效应模型回归,相应的回归结果如表3所示。

表3 分区域回归结果

从表3可以看出,东部和中部地区的老年抚养比对消费水平影响的回归结果不显著;中部和西部地区的少儿抚养比对消费水平的影响在0.01的水平上显著,东部地区也在0.05的水平上显著,并且系数全为负数,说明少子化趋势对农村居民消费水平的影响的区域异质性并不显著;人均收入在3个地区均明显表现为对消费水平的正向作用。总的来说,农村地区人口老龄化对农村居民消费水平影响的区域异质性显著,而具有少子化趋势的区域异质性并不明朗。

4 思考与政策建议

基于以上理论和实证分析研究,笔者得出了一些结论,并提出相应的建议。

第一,农村人口老龄化对农村居民消费水平的提高具有显著的促进作用。实证模型的回归结果表明,农村老年抚养比的系数显著为正,这有力地证明了老年抚养比和消费之间具有稳定的正相关关系。因此,为了提高农村居民的消费水平,相关政策的发力点可放在挖掘农村老年人口消费需求并建立农村“银发市场”上。具体而言,针对目前农村老年消费市场不完善的情况,可以在充分调研农村老年人口个性化医疗、旅游、美容、影音娱乐等需求的基础上,构建完善老年医疗市场、老年旅游市场、老年美容市场、老年主题电影市场等。另外,针对目前突出的老年养老问题,应出台具体措施完善农村养老体系,其中建立农村老年互助市场就是一个良好的思路与开端。同时,政府要出台相应的措施,如发放农村老年购物券等刺激农村老年群体的消费,利用线上公益广告宣传与下乡入户宣传相结合的方式改变部分老年人传统落后的消费观念,并且积极完善农村养老保险体系,力求避免出现“老无所依”的窘迫情形,通过全方位立体化的政策支撑体系来增强农村老年人口的消费信心。

第二,少子化倾向也在一定程度上促进了农村居民消费水平的提高。实证模型的回归结果表明,农村少儿抚养比的系数显著为负,这说明少儿化倾向和农村居民消费之间具有稳定的负相关关系。但当前,我国放开“三胎”政策,积极鼓励生育。这种政策可能会影响农村居民储蓄率,对农村居民消费水平形成负面冲击。因此,政府应出台相关针对农村居民的生育补贴政策,防止部分农村居民因“三胎”问题陷入“贫困陷阱”,同时要完善少儿消费市场机制,降低因“三胎”政策导致的农村少儿抚养比提升对农村居民消费水平的负面影响。

第三,城乡收入差距在一定程度上影响农村居民消费水平。实证分析表明,当城乡收入差距过大时,会阻碍农村居民消费水平的提升。因此,为了提高农村居民消费水平,政府需要制定更加具有针对性的政策来缩减城乡收入差距。一方面,应对农村居民进行农业现代化生产技能培训,在促进农业现代化发展的同时,提高农村居民的劳动收入。另一方面,对于农村居民转移就业问题,应出台更加有针对性的组合措施,缓解城乡二元经济结构对于农村剩余劳动力的阻碍作用,使得农村居民获得更多的非农就业收入。只有两方面的政策组合产生合力作用,才能有效提升农民收入、缩小城乡收入差距,从而赋予农村居民消费水平提升的原生动能。