新形势下农业科研单位科技推广服务的实践与思考*

——以北京市农林科学院为例

黄 杰,李成贵

(北京市农林科学院,北京 100097)

农业科研院所既是我国农业科技源头创新的主体,又是多元化新型农业技术推广体系的重要力量[1]。据相关调查显示,1949年以后至21世纪初育成的6 000多个农作物品种中,由地市级农业科研院所选育的占60%~70%[2]。

农业推广的知识与信息理论将农业科技成果的创造和扩散过程看作是一个知识和信息的产生、转化、传递、扩散和应用过程[3]。农业科研院所的科技推广部门内嵌于科研院所内部,能够快速、便捷接触到科技创新系统创造的知识成果,在知识成果获取成本和效率上具备无法比拟的优势,即“强成果”;同时,科研院所的农业推广部门不隶属于任何推广体系,直接面对广大的农户亚系统,缺少推广中间层级的支撑和辅助,即“弱体系”。目前我国每年约有6 000~7 000项农业科研成果面世,但其转化率仅为40%左右,远低于发达国家70%~80%的水平[4]。北京市农林科学院立足“强成果”“弱体系”基础,不断创新农技推广方式方法,逐步形成了独具特色的农技推广体系,成为了新时期农业科研单位开展农业科技推广工作的探索者。

1 农业科研单位科技推广服务工作机制分析

科技成果覆盖率、转化率和贡献率不高,一直是制约着科技事业发展面临的难题。自2012年起,北京市农林科学院启动了“科技惠农行动计划”工作,将科技服务放在与科技创新同等重要的位置,逐步搭建起全院农业科技推广服务管理平台,形成了“1+3”农业科技推广服务工作机制,取得了显著成效。

1.1 搭建起“院所联动”的农业科技推广管理平台

2012年北京市农林科学院成立了由院主要领导牵头的院级科技惠农行动计划领导小组,明确了“科技创新”和“科技推广”双轮驱动的工作发展思路,将农业科技推广工作纳入到院重点工作任务范畴,明确了专职负责科技服务工作的分管院领导,并成立了院成果转化与推广处,全面负责院科技服务日常管理工作;同时,院属15个所成立了由所长为组长的所级科技惠农工作小组,

明确了负责科技推广服务工作的主管领导、具体对接部门和具体工作人员;此外,每年由成果转化与推广处牵头组织召开院科技推广工作会,对各所上一年度科技推广工作进行检查考核。至此,逐步构建起院、所两级传导迅速、步调一致的组织体系和信息反馈机制,统一了全院上下有关农业科技推广服务工作的认识,确保了全院农业科技推广服务工作一盘棋、一条心的工作局面。

1.2 完善了“1+3”农业科技推广服务工作机制

1.2.1 建立一个信息化平台

为实现全院科技推广服务资源的科学管理与高效使用,提出了以院科技服务资源为依托构建资源库(包括项目、专家、基地、成果等)、建立科技推广服务信息化管理平台、构建以信息化管理为核心的院所(中心)科技服务网的“一库一网一平台”科技服务资源管理模式。一是完善了科技服务数据库。以强化科技推广服务管理工作为导向,采集了全国农科院系统新品种、新技术、新成果、专家人才、示范基地、推广项目等相关信息资源,并对数据实施分级分类管理。目前整个系统集成了全国农科院系统的新品种3 085个(其中北京市农林科学院1 304个)、新产品673个(其中北京市农林科学院368个)及北京市农林科学院2015—2020年适宜于转化推广的新成果480项、360个基地、217位专家等资源;二是开发了科技推广服务信息平台。以数据库为支点,加强科技成果、惠农服务项目、人才队伍、展示基地等业务管理;此外,在平台上增加了移动终端对接接口、与12396(京科惠农热线)呼叫服务对接接口、院与所(中心)之间信息沟通网,开发了针对专家和基地服务的手机APP服务软件,与院农科热线的QQ、微信、电话、专家坐席等服务方式的无缝对接,实现了双屏互动和服务联动。

1.2.2 构建“运行制度、专家队伍、资金保障”3个抓手

(1)形成一套高效运行的制度体系

围绕北京市创新驱动发展战略,北京市农林科学院先后出台了《北京市农林科学院科技惠农行动计划》《关于推进科技惠农行动计划的指导意见》《科技惠农行动计划管理办法》《科技惠农行动计划奖励办法》《科技示范推广项目管理办法》《科技示范推广基地管理办法》等一系列制度文件,形成了全院科技推广服务工作的顶层制度设计,提高了科技服务科学性和计划性;同时,每年年初在结合全市三农重点工作和各所工作任务基础上,编制《北京市农林科学院科技惠农折子工程》面向社会发布,并由院成果转化与推广处对照折子工程的关键节点开展督导落实,确保了全院科技推广服务工作的整体效应;此外,院里制定了《科技示范推广工作考核办法》,将科技推广服务工作纳入各所和科技人员年终工作考核的重要内容之一。

(2)培养一支专职、兼职结合、推广能力较强的科技推广服务专家队伍

专职服务专家。自2010年北京市农林科学院启动了推广研究员评聘试点工作,并以推广系列科技人员为主力军构建科技推广服务的专职专家队伍。将科技推广服务工作作为考核推广系列科技人员工作业绩的重要依据,纳入到职称评聘指标体系。截止2020年底,全院已累计聘任了农业技术推广系列人员50余人,以其为核心力量在郊区重点确定了40余个园区、100余个辐射基地开展科技服务工作。目前这些人员和基地已经成为该院开展科技服务工作的中坚力量和重要阵地。

兼职服务专家。除了推广系列科技人员之外,北京市农林科学院还积极将郊区服务与科研人才培养结合起来,积极组织专业科研人员根据自身专长和科研导向,兼职负责本领域的推广服务工作,在不断促进科技成果在郊区转化应用的同时,增强专业科研人员对生产实际的了解,推动科研与生产的紧密结合。据不完全统计,截止2020年底,全院参与郊区科技推广服务工作的科技专家有300余人,其中,副研(含)以上科研人员有180名以上。

(3)建立一套多方聚焦的资金保障体系

设立院科技惠农服务专项资金,每年不低于200万元,主要用于落实科技惠农折子工程中所涉及到的工作任务。自2013年以来,累计以院名义组织实施折子工程41项,覆盖了科技推广服务平台建设、科技推广体系建设、京津冀农业科技协同、菜篮子高效生产、农业高端技术转化、优新品种推广示范、生态节水农业发展、美丽乡村营造技术、新型职业农民培养等方方面面,有效支撑了全院科技推广服务全局。

同时,围绕北京郊区重点科技需求和政府重点工作,广开资金渠道,积极整合各级相关政策资源和社会化资金,多方聚焦、政策集成,形成推动全院科技推广服务工作的合力。据不完全统计,2012年以来,全院从市、区县、乡镇等渠道汇集各类用于科技推广服务工作的项目经费达到2亿元以上。

2 农业科研单位科技推广服务模式分析

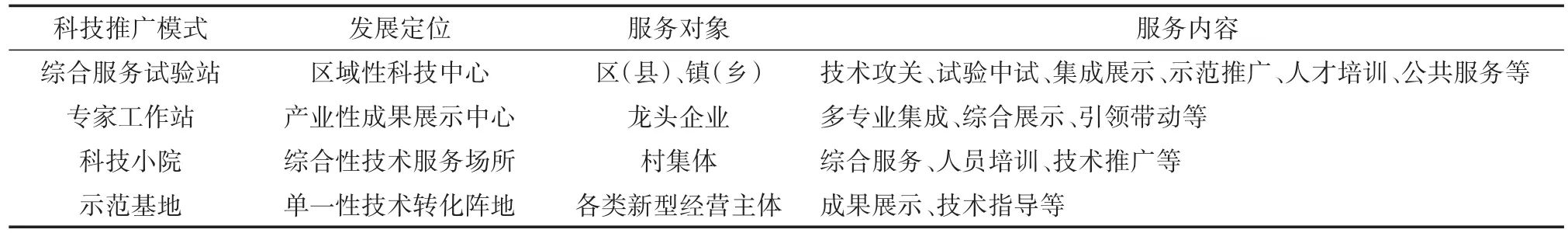

全面建设社会主义现代化国家,实现中华民族伟大复兴,最艰巨最繁重的任务依然在农村,最广泛最深厚的基础依然在农村[5]。北京市农林科学院把“服务农民、服务乡村、服务政府”作为全院科技推广工作的出发点,依托国家乡村振兴发展战略,围绕京津冀协同发展及科技创新中心建设等要求,探索建立了“农业综合试验站、专家工作站、科技小院、示范基地”四极农业科技推广服务模式,充分发挥了农业科研院所在科技推广和服务中的重要功能。

2.1 “四极”农业科技推广服务模式框架

在“四极”农业科技推广服务模式中,综合服务试验站为农业科研单位与区(县)级或镇(乡)级农技推广机构共建,立足于某一具体区域产业发展,整合不同学科、不同专业科研力量,围绕区域产业发展中的瓶颈问题和关键性问题,开展各学科协同技术攻关、试验中试,打造区域性科技中心,通过集成展示、示范推广等方式带动区域农业生产水平提升。专家工作站为农业科研单位依托行业龙头企业建立,立足于某一具体农业技术领域发展,系统梳理和汇聚各专业已有科技成果,进行集成创新和综合展示,打造该产业的标杆性、旗舰性成果展示中心,通过“涓流”效应引领和带动整个行业的技术更新换代。科技小院为农业科研单位依托村集体建立,立足于某一具体乡村的综合发展需求,汇聚农业科研单位的专家和科技资源,构建专家和农户“同吃、同住、同劳动”的工作场景,为乡村生产、生活、生态的全面发展提供综合性技术服务,打造一支带不走的乡村科技帮扶队伍。科技示范基地为农业科研单位依托新型生产经营主体建立,立足于对接主体面临的生产问题和经营困难,从农业科研单位已有成果库中筛选适宜的技术解决方案,通过科技专家的“手把手”“一对一”技术服务,提升该新型生产经营主体的科技水平和生产能力,破解科技成果推广和转化“最后一公里”问题[6]。“四极”农业科技推广服务方式不同特征见表1。

表1 “四极”农业科技推广服务方式对比

2.2 “四极”科技推广服务模式实践成效

到2021年底,全院累计建成综合服务试验站3个、专家工作站17个、科技小院16个、试验示范基地400余个。2021年在京郊100余个行政村(园区、基地和农民合作组织)中累计展示新品种500余个,推广各类配套技术315项,示范各类物化成果162项,建立核心试验示范区0.3万hm2,辐射4.2万hm2,开展各类培训近3.44万人次,实现示范区增收节支1.4亿元,得到了社会各界的广泛关注和认可。

其中,自2012年起,北京市农林科学院在系统总结国内外农业试验站实践基础上,与北京大兴区长子营政府合作共建了长子营综合服务试验站,建立综合服务试验站物理空间场所和实验场地,制定试验站运行管理办法和工作方案,整合了全院8个所(中心)24位专家,围绕航食蔬菜安全生产、设施蔬菜轻简化栽培等大兴区亟需提升的农业领域,累计引进了新奇特叶菜品种20余个,形成了技术标准6项,出版专著1本,获得省部级表彰1项。形成的设施蔬菜东西向轻简化栽培模式对比现行传统生产模式实现了省地8%、省工15%、省水30%、省肥30%、省药10%、优品率提升20%,在北京市得到了广泛应用,有效推动了区域性农业产业发展。

2019年起,北京市农林科学院借鉴中国农业大学科技小院模式,创新性提出了“做好一个小院,带动一个村”和“以驻村专家团队为主体,以农业科技推广为核心,以乡村生产/生活/生态综合服务为导向,打造村级综合服务平台”的科技小院建设思路,组织林果所、植保所、生物所、玉米所等8个部门专家形成专家团队,在北京市门头沟区白虎头村建立科技小院,开展“百枣园”和低劣枣园改造,在山上种鲜食玉米、林下培养食用菌、梯田栽百合、路边种观赏草,开设乡村大讲堂传播文化知识,引入社会企业开展民宿经营,打造了一个三季有花赏、有景看、有果采的京西美丽乡村,实现人均增收4万余元,成为了远近闻名的脱低致富先进村。

2014年起,北京市农林科学院开始探索实施了“双百对接”工程(百名专家百个基地对接),组织科技推广服务专家与对接服务基地之间建立“一帮一”“点对点”精准对接服务关系,在北京郊区及河北环京地区建立了一批新品种、新技术示范基地。近年来依托“双百对接”基地服务模式,北京市农林科学院累计推广了林果类、蔬菜类、茄果类、玉米、小麦以及肉用种鸽、北京油鸡等300多种优新品种(系),示范了一批高效生产和质量控制技术,对京郊玉米、小麦品种更新换代起到积极作用,抗旱品种普及率达到80%以上,实现农户年均增收1 050.8元/户。

3 农业科研单位开展科技推广服务的问题分析

北京市农林科学院在农业科技推广服务工作方面开展了较多探索,为地方农业经济发展和乡村振兴做出了较多工作,取得了较好的成效,但仍然存在一些问题和不足,主要表现在以下几个方面。

3.1 农业科技成果成熟度尚需提高

农业科研单位的科技创新与科技推广之间存在断层,尚未形成“创新—推广—再创新”的科技研发工作闭环[7]。部分技术成果为市场前景尚待确定、停留在实验室阶段、单一或孤岛式的产品,部分技术、产品或品种还不成熟,或没有经过中试(或应用测试)急于推广,服务效果受限,技术供给与产业需求对接难。

3.2 科技推广服务手段有待提升

科研设施和仪器等科技服务资源散落在各所手中,存在配置分散、封闭、重复建设的问题,专业化服务能力不高;各所在科技推广服务工作过程中仍然较多采取技术咨询、农民培训等传统的科技服务手段,与自媒体、网络平台、“互联网+”等现代信息技术手段融合度不高,科技信息共享平台培育工作力度不够[8]。

3.3 科技服务人才队伍有待加强

相较于科技创新人才队伍,科技推广服务人才队伍结构尚不十分合理,高素质技术服务人员相对缺乏[9]。农业科研单位现有年轻科技工作人员以高学历为主,理论研究水平较高,深入基层从事科技推广和服务经验欠缺,推广服务工作的激情不高。技术推广服务队伍人员年龄老化,年轻工作者较少。农业科技推广服务工作专业性强,能将理论、技术、产品、标准及装备等有机结合提供综合服务的人才缺乏。

4 提升农业科研单位科技推广服务的对策建议

4.1 强化科技推广服务工作统筹

科技创新成果重不重要、有没有分量,关键看推广、看转化。广大农业科研单位要将科技推广服务提升到与科技创新同等重要的地位,深入开展产业科技需求、重点研发任务建议和科技服务资源调查,统筹布局学科、战略研究和学科规划,重点支持具有优势和特色学科领域的科技服务项目,遴选对促进行业发展最急需、最关键成果作为重点工作,并注重提升成果集成创新水平。

4.2 创新农业科技推广与成果转化的衔接机制

完善科技推广服务项目扶持制度,支持阶段性成果开展后续深入研究和中试示范等,不断完善成果内容,改进技术经济指标,推进技术的规范化和标准化;搭建成果转化平台,帮助成果完成人借助农业主管部门、地区农技推广部门、兄弟科研院所、农业新型经营主体等成果示范推广功能,采取成果转让、科技合作、建立示范基地等方式,开展技术熟化和产业化工作;积极探索科研与企业合作的途径,探索院、所与企业在项目开发、平台建设、人才培养等方面结成利益共同体,采取科技成果转让、许可、作价入股等方法开展科技推广服务工作[10]。

4.3 优化科技推广服务人才团队

调整农业科研单位人才引进制度,不以追求高学历、高职称为目标,合理引进急需的专业技术型人才补充科技服务岗位人才,培养和造就一批科技推广服务领军人才;同时注重青年科技服务人才的培养,在政策支持下,积极引导青年工作者开展科技服务工作,在实践中培养人才;在农业科研单位内部,要合理布局人力、财力、物力,整合各所资源,打破学科、领域和现有研究团队的人员限制,在制度和政策上给予支持,打造几支立足科技推广服务工作的特色科技服务团队,实现产学研结合。

4.4 提升科技推广服务能力

农业科研单位要重视科技信息服务网的开发与建设工作,要实现科技推广服务工作的可视化、数字化、网络化、移动化。通过统一协调的策略形式、新技术的集成运用,全方位、多维度的展示宣传各类创新成果、示范基地、优质农副产品和技术服务。同时,充分利用新媒体技术、融媒体技术,建立全媒体的科技服务和成果转化平台,特别是充分利用抖音、快手等短视频平台,与微信、qq、网络直播等结合,在线远程互动服务,提升服务效果与受众数量[11]。