社交媒体助推集体行动的实践机制:多重中介分析

□ 杨银娟 李宗开 柳士顺

作为人类社会生活的一部分,社会变迁(social change)是一种持续性的活动,并且发生在人类互动的关系网络之中,同时还传递着行动的社会意义。社会变迁是一个多元主体、多重因素之间的复杂交互过程,它不仅通过组织化和制度化的形式展开,还通过不断修正其价值观念和行为规范的交互行动而推进。对于社会学家、政治学家和传播学者来说,观察社会变迁的逻辑起点是对集体行动的研究。纵观人类历史,某些历史时刻或多或少都适合作为集体行动前奏的社会动员。(1)Tarrow, S.G.Power in movement:Social movements and contentious politics [J].Cambridge: Cambridge University Press, 2011.

传播技术已经成为现代社会动员不可或缺的手段。Langman梳理了几百年来媒介和社会动员的历史。(2)Langman L.From virtual public spheres to global justice: A critical theory of internetworked social movements [J].Sociological theory, 2005, 23(01): 42—74.认为在18世纪和19世纪,现代性思想通过印刷媒体的传播,及其在各种“公共领域”中的讨论和辩论引起了各种民主运动的社会动员。20世纪前期,人们既看到希特勒和纳粹使用无线电和电影来支持法西斯主义,也意识到争取政治权利的各种斗争取决于强大的组织行为。20世纪60年代,一些社会运动从公民权利开始蓬勃发展,如反战运动、“嬉皮士”运动。新社会运动(New social movement)和后工业社会的认同政治侧重于对新形式解放的需求,例如支持公民权利、重塑少数群体身份、推进女权主义、生态保护等,这些运动通常能够非常熟练地使用电视媒介。西方当代最重要的社会动员包括许多替代性的全球化运动,往往由各种非政府组织和致力于解决若干问题的跨国倡导网络发起。必须指出的是,作为新的传播媒介,互联网的兴起使得新的信息传递手段成为可能,进而促使新型社区和认同得以发展。这些新的基于网络的社会运动,即网络行动主义(cyber activism),基本上是全新的现象,因而需要新的理论加以阐释。

Langman认为,所有的社会动员都依赖于传播媒体,但媒体的性质具有独立的后果。(3)Langman L.From virtual public spheres to global justice: A critical theory of internetworked social movements [J].Sociological theory, 2005, 23(01): 42—74.更具体地说,虽然早期的社会运动主要依赖于大众媒体,如印刷、电报、广播,甚至电视,但互联网突显其特定的品质。电子通信媒体具有独特的能力,可以在网络空间中创建专门用于信息和辩论的民主和参与领域。电子媒介的参与为新型高度流动的动员结构(mobilizing structures)的出现创造了条件,这种动员结构往往开放程度更高、参与性更强。换言之,网络社会(network society)的新现实要求重新思考社会动员。

在1960年代和1990年代之间,集体行动可使用的通讯和媒体基础设施是相对一致和稳定的。(4)Croteau D, Hoynes W.Media/Society: technology, industries, content, and users [M].SAGE Publications, 2018.从2000年代开始,集体行动的领域经历了显著的变化,突破性技术创新以及随之而来的传播和媒体基础设施,挑战了经典运动的组织和动员结构,同时允许通过新的形式进行表达和传播。这类新型基础设施包括:互联网这一无处不在的交互式信息传播与媒体网络、提供大量用户生成内容并促进信息交换的社交媒体平台、智能手机和平板电脑或笔记本电脑等多功能移动设备。这一切都是基于Web 2.0,即从早期的静态HTML版本转换为基于灵活的用户生成功能的更具参与性的网络。在这一情境下,社交媒体用于定义大量基于Web2.0功能和移动技术的应用程序和工具,以促进用户生成内容的分享、评论、扩散、改编和娱乐化。(5)Kaplan A M, Haenlein M.Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social Media [J].Business horizons, 2010, 53(01): 59—68.换句话说,社交媒体包含各种工具和平台(如国内的微博、微信、百度贴吧、知乎、抖音短视频等,国外的Facebook、Twitter、Youtube、博客、维基百科、Tumblr等),可以更加开放地共享信息,并促进用户之间创建新的内容以及进行协作。

本研究旨在梳理近20年来国外关于集体行动的研究,以分析Web2.0环境下社交媒体和集体行动的关系。具体而言,考察社交媒体工具应用程序、社会网络和行动者实践如何交织在一起,通过怎样的机制推动社会参与和集体行动的发生,甚至推动社会结构或制度的改变。总的来说,社交媒体助力集体行动的机制大致可以归为三重中介作用:一是促进信息交换;二是促进组织动员;三是促进认同构建。

一、社交媒体促进信息交换

一般而言,如果某一议题吸引的人数越多,引发的讨论越热烈,就越有可能引发集体行动。换言之,信息的扩散度和交互性是影响集体行动的关键变量。Jost等人在研究社交媒体资源如何塑造政治参与形式时强调,社交媒体信息流加速了个体和个体、群体和群体之间的信息交换,提高了政治参与的可能性。(6)Jost J T, Barberá, Pablo, Bonneau R, et al.How Social Media Facilitates Political Protest: Information, Motivation, and Social Networks [J].Political Psychology, 2018, 39: 85—118.

(一)社交媒体提供了成本更低的替代性媒介

社交媒体在信息提供方面主要具有下列优势。第一,社交媒体成为传统媒体之外的替代性媒介(alternative media)。黑格尔认为,现代性开始于人们阅读报纸而不是去教堂的这一天。虽然报纸曾多次代表各种政治辩论和观点,但随着媒体的垄断化和新闻的商品化,报道的多样性却越来越少。主流新闻媒体,特别是电视,已经与霸权过程(hegemonic process)难以区分。在商业化的新闻媒体倾向于支持精英对现实的看法的同时,基于互联网的大量替代性新闻网站不断涌现,其中影响最大的当属社交媒体。它不仅报道主流媒体未涵盖的信息,而且成为帮助其他团体进行组织工作的工具。

第二,互联网及其架构提供了相对低成本、易于访问且影响深远的网络,这些网络分散在全球各地,提供大量信息流。沿着通信网络很容易创建去中心化的节点,以及构建根植于网络化的“虚拟公共领域”,如网络空间中的网络沙龙、咖啡馆和聚会场所,人员和信息在虚拟社区相交互。(7)Hampton K, Wellman B.Neighboring in Netville: How the Internet supports community and social capital in a wired suburb [J].City & Community, 2003, 2(04): 277—311.对于参与者来说,在网络空间中组织的社区就像面对面建立的关系一样真实。在这里,人们可以获取或提供信息,辩论和协商对现实的解释。从新闻论坛、互动网站、个人博客到社交媒体,网络空间已经成为群体认同和抗争的一个重要领域。

第三,互联网和社交媒体降低了参与的门槛,扩大了参与的规模。早期的社会运动主要依赖面对面的互动和领导者发动,对于网络社会运动而言,大部分的资讯、分析、意义和理解来自互联网。虽然相互之间面对面的互动相对较少,但在某些时候,可以吸引数百万人以某种方式参与其中。互联网的“多对多”性质使得大量人群能够规避价格昂贵、受限制、受控制的传统媒体,这非常有利于分散的民主参与。此外,基于社交媒体的集体行动,其领导活动通常更加流畅、更加短暂、更加民主。

(二)便于估算集体行动的成本和收益

在导致集体行动的诸多因素中,成本收益评估是一个不容忽略的重要因素,它对个体是否参与集体行动的决策产生直接影响。Kuran认为,任何个体都会就是否参加集体行动提出一个假设的参与门槛(participation threshold)。(8)Timur Kuran.Sparks and Prairie Fires: A Theory of Unanticipated Political Revolution [J].Public Choice, 1989, 61(01): 41—74.经过估算,如果参加该项集体行动人数低于该阈值,那么其潜在成本(相对于成功的可能性)会阻止个体参与。当参与者的数量超过个人心中的参与门槛,该个体将参加抗议活动。这其中最困难的也是最核心的一点在于,很难估算有多少人会参与此项集体行动。从成本收益分析的角度来看,个体通过使用社交媒体,能够及时地掌握所接触的信息,而这些信息对于是否参加集体行动具有决定性作用。具体来说,社交媒体可以提供有关参与集体行动的成本收益比例信息,进而影响人们的参与决策。就成本而言,人们通过社交媒体可以更容易获取有关是否发生集体行动的可能地点,了解其他人对于该问题的看法,分享警察出现和发生暴力冲突的时间、地点等信息。

有学者研究了社交媒体在2013年土耳其抗议运动(9)2013年土耳其抗议运动是指2013年5月28日在土耳其发生的抗议运动,被抗议者称为“占领盖齐运动”,也被媒体称为“土耳其之春”。 抗议运动最初,大约有50名环保人士在土耳其最大城市伊斯坦布尔搭建帐篷营地,抗议政府将塔克西姆盖齐公园征收改造成购物中心。土耳其警察逮捕抗议者,焚烧他们的帐篷,引发了更大规模的抗议运动。随后,抗议运动更是蔓延到土耳其上百个城市,有数百万民众参与游行抗议,同时也获得了一些在其他国家的土耳其人社区的声援。此次运动被认为是土耳其当权者执政十年之后面临的最大挑战。中对信息交换的推动作用。从5月31日下午四点开始的12个小时内,用推特主题标签“#占领塔克西姆盖齐公园”(#OccupyGezi和#Diren Gezi Parki),播发了超过200万的推特短讯。在第1个月的抗议活动中有超过3000万条的推文,其中的大多数是用土耳其语从土耳其国内发送的,这个数字远高于2011年埃及革命的情况,那时只有不到30%的推文从埃及本国发出。(10)Starbird K, Palen L.(How) will the revolution be retweeted? Information diffusion and the 2011 Egyptian uprising[C].Proceedings of the ACM 2012 conference on computer supported cooperative work.2012: 7—16.土耳其抗议运动早期有超过50万条土耳其推文带有地理定位,从而提供了客观的可验证的信息来源,这有利于人们了解抗议行为如何在线和离线传播。分析结果显示,大部分的消息是直接从塔克西姆广场发送的,至少有30 000个不同的用户发送来自该地区的一条推文,从而证实在该地区聚集的社交媒体用户达到一定数量。(11)Jost J T, Barberá P, Bonneau R, et al.How social media facilitates political protest: Information, motivation, and social networks [J].Political psychology, 2018, 39: 85—118.研究者在有关抗议的推文当中随机抽取了800条,发现其中的一些推文明显带有鼓励和支持信息,一些推文不断更新信息。例如,教导抗议者在特定地点聚集,当警察靠近这些区域时向他们发出警告,告知人们受伤时从何处获得医疗帮助。还有一些推文向网民征求意见,包括如何抵制警察催泪瓦斯的效果,如何招募特定血型的捐赠者以治疗那些在抗议中受伤的人员,等等。(12)Tucker J A, Nagler J, MacDuffee M, et al.Big data, social media, and protest [J].Computational social science, 2016:199.显然,社交媒体为抗议者提供了充分的用于估算参与成本的信息,加剧了抗议活动的激烈程度。

(三)社会网络预先筛选信息

与传统媒体信息传播模式不同,社交媒体的信息传递模式呈现出以下几个特征。第一,经由社交媒体渠道获得的信息已经受到社交网络的调节。换言之,这些社会网络是个人选择加入的:在Facebook上,这是一个朋友网络,双方都认可存在某种关系;在Twitter上,这是一个追随者网络,每个用户可以决定跟随谁。在这两种情况下,信息来源基本上都是“预先审查过的”。显然,这只是一种人际审查。几十年来的社会心理学研究表明,以社交媒体方式共享的政治信息比报纸、直接邮寄或其他传统形式的政治沟通更有影响力。(13)Hardin C D, Conley T D.A Relational Approach to Cognition: Shared Experience and Relationship Affirmation in Social Cognition [M].Cognitive social psychology.Psychology Press, 2013: 10—24.

第二,通过社交媒体获得的信息不仅来自于那些受到喜爱、信任和尊重的信息来源,在某种意义上,大部分信息也是“预先验证的”(pre-validated), 它已经被其他虚拟社区成员“喜欢”“分享”“收藏”或“转发”了。此外,通过社交媒体接触的大部分信息,不仅得到了来自一个社交网络的几个重要成员的批准印章(stamp of approval), 而且人们可以准确地了解社交网络哪些成员对这则信息持赞同意见,哪些成员持反对意见。这些意见有助于个人计算各种形式政治参与的成本和收益,并帮助他们弄清楚如何以及从谁那里获得额外的信息、鼓励和支持。(14)Ackland, R.Web social science [J].New York, NY: Sage Press, 2013.

第三,友情网络对政治态度和政治参与有明显影响。一项涉及6100万Facebook用户的实验表明友谊对政治行为产生显著影响,当人们通过Facebook得知一个或更多亲密朋友在2010年的美国国会选举中刚刚投票时,他们自己更有可能也去参与投票。(15)Bond R M , Fariss C J , Jones J J , et al.A 61-million-person experiment in social influence and political mobilization [J].Nature, 2012, 489(7415): 295—298.González-Bailón等人在对西班牙愤怒者运动(Indignados movement)(16)是指一系列在西班牙进行的抗议示威活动。此事件于2011年5月15日在西班牙的58个城市开启。该系列抗议活动要求对西班牙政治做出激进变革,抗议者认为自己无法被任何传统政党所代表。的研究中发现,招募成员和信息传播模式遵循复杂的传染过程,重复出现的集体行动信息会启动用户,但只有当这些信息来自用户自身社交网络的多个来源时才会如此。(17)González-Bailón S, Borge-Holthoefer J, Rivero A, et al.The dynamics of protest recruitment through an online network [J].Scientific reports, 2011, 1(01): 1—7.传播抗议信息最有效的用户不一定是那些追随者最多的人,而是占据社交网络中心位置的人,这些人与其他连接良好的用户密切关联。

社会心理学中的共享现实理论(shared reality theory)有助于了解亲近关系在政治中的作用。根据共享现实理论,个体有动力寻求与亲密的人或者有价值的他者的共同点,即相互建立对于现实的较为一致的理解。为了满足这种动机,人们“调整”他们的态度,使他们的信念和行为与亲近的人保持一致,而与那些不受欢迎的人相区隔。(18)Jost J T, Ledgerwood A, Hardin C D.Shared reality, system justification, and the relational basis of ideological beliefs [J].Social and Personality Psychology Compass, 2008, 2(01): 171—186.

共享现实的需求,通过两条途径影响社交媒体使用与政治参与的关系。首先,感知到社交网络接触的亲密感,会增加政治诉求的心理影响。时至今日,人们从亲密朋友和家庭成员那里获得的政治信息要比以往任何时代都要多,无论怎样强调关系动机(relational motivation)对政治参与的影响都不过分。其次,从共享的视角来处理重大政治事件的信息似乎可以促进亲密感,换言之,体验意识形态的一致性以及与其他人的行为协调,加强了关系连接。(19)Jost J T, Barberá P, Bonneau R, et al.How social media facilitates political protest: Information, motivation, and social networks [J].Political psychology, 2018, 39: 85—118.

(四)微名人活动家产生注意力资源

注意力(attention)是集体行动的核心资源,运动组织者通过注意力可以引入和争取到其首选框架(preferred framing),并向更广泛的公众传播其事业、动员追随者、招募新成员以消除反对派的框架。在传统媒介环境下,运动组织者不得不依赖大众媒介来生产信息和吸引注意力,媒介的把关过程很大程度上对运动组织者原有的框架进行了调节和修正。基于Web2.0的社交媒体则改变了运动组织者获取注意力的生态。运动组织者可以通过社交媒体向更广泛的受众提供、扩散自己的框架,且围绕这些框架创造出足够强烈的关注。

然而在今天的信息生态中,庞大而复杂的新旧媒体产生了大量的信息,最大的问题是注意力被分散,这时就需要机构(如媒体)、人物(如著名记者或名人)、算法(例如Twitter上的热门话题)等吸引观众对某个主题、框架或事件的关注。正是在这个基础上,Tufekci提出网络化的微名人活动家(Networked micro-celebrity activist)这一概念(20)Tufekci, Z.“Not This One” Social Movements, the Attention Economy, and Microcelebrity Networked Activism [J].American Behavioral Scientist, 2013, 57(07): 848—870.,意指出于政治动机的、非机构化的行动者利用社交媒体进行宣传,从而成功吸引公众对其事业的关注。“微名人”与其追随者之间不是明星和粉丝的关系,追随者某种程度上扮演着政治盟友、潜在支持者和调解员的角色。

微名人活动家在“阿拉伯之春”中成为国际关注的焦点。一些年轻的积极分子,特别是那些拥有活跃推特账号的人,在广场上进行生动、个性化的实地报道,而此时传统媒体因受到限制根本无法进入该地区。其中,很多位名人活动家一直在使用Twitter和Facebook在国内以及泛阿拉伯活动中进行组织。因此早在国际媒体关注此事件之前,这些微名人活动家已经在社交媒体上构建了一个关于此次事件的基本框架和定义。此外,由于这些国家缺乏开放的公共空间,活动积极分子和持不同政见者难以通过邻里关系或其他典型的社会组织相遇,然而通过这些社交媒体,活动积极分子发现了彼此,因此当动乱开始时,在这一区域已经形成了精通社交媒体的“活动家干部”群体。这些群体通过英语在推特上写作和报道,从而将该事件告知更广泛的国际受众,吸引了国际舆论的注意力。微名人不但建立了与西方媒体记者和更广泛公众之间的联系,同时也与国内政治公众建立了联系网络,因此其地位和运作机制与传统媒体驱动的名人迥然相异。大众媒体选择的运动发言人不需要为运动负责,但微名人活动家经常受到运动成员的密切关注和监督,他们虽然可能是非机构性的行动者,但仍然深深嵌入到草根活动家的社会和政治网络中,这一网络有着完全不同的权责和代表结构。

二、社交媒体促进政治动员

社交媒体完全改变了传统的政治动员模式,包括集体行动发起者的特性、成员招募、成员间的互动与交流、边缘人物的作用、可能采取的行动以及引起社会关注的方式,等等。可以说,社交媒体将信息传播与集体行动的组织紧密地缠绕在一起,运用其特有的e-战术(e-tactics)促进了政治动员的开展。(21)Mckeon R T , Gitomer D H.Social Media, Political Mobilization, and High-Stakes Testing [J].Frontiers in Education, 2019, 4: 55.

(一)社交媒体催生行动者

尽管学者们对社交媒体在集体行动中作用的看法存在争议,但在社交媒体最重要的功能之一是产生行动者这一认识上是一致的。社交媒体是形塑集体的基础设施(infrastructure),集体基础设施是指促进集体融合,组织信息、观点和人员的流通等一系列的制度安排。从这个角度来看,新形式的集体行动直接来自用户的选择性,并且个人化地利用已有的技术和基础设施。具体而言,社交媒体具有赋能(empowerment)、协调(coordination)和控制(control)三种功能。(22)Dolata U, Schrape J F.Collectivity and power on the internet: A sociological perspective [M].Springer, 2018.赋能体现在,不同的网络平台扩大了信息收集的选择范围,促进个体相互观察其他人的行为,增强了集体交流和传播的互动性与速度,使人们得以独立于所处的地点进行沟通。此外,社交网络基础设施也呈现出协调和监管的特征。社交平台的固定化、可重复应用等功能,不仅有助于非组织集体(non-organized collectives)形成社会结构,也推动这一集体逐步趋于稳定。同时,社交网络基础设施正在产生新的社会控制手段。也就是说,社交媒体允许观察、评估和判断个人和非组织集体的活动概况和偏好,而且比以前更加准确和有效。总之,网络基础设施及社交媒体平台对非组织集体的形成即动态演进的影响主要包括:赋权、协调和控制。它们不仅提供了从根本上增强人们之间连接性的技术工具(23)Bimber B, Flanagin A, Stohl C.Collective action in organizations: Interaction and engagement in an era of technological change [M].Cambridge University Press, 2012.,也带来了行为结构效应(behavior-structuring effects), 同时产生观察和评价集体活动的新手段。从这个意义上说,社交媒体的基础设施可以与社会法律、规范、标准、价值连接起来,从而对个体和集体行动进行结构化与控制。(24)Dolata U.The transformative capacity of new technologies: A theory of sociotechnical change [M].Routledge, 2013.

学者们注意到,社交媒体有能力围绕有争议的问题快速聚集公众,并且有潜力进行快速动员,形成短暂参与的集体行动。(25)Earl J, Hunt J, Garrett R K, et al.New technologies and social movements [J].The Oxford handbook of social movements, 2015: 355—366.换言之,社交媒体具有赋权的功能,即使成员之间仅有较低程度的承诺,且尚未建立长期的关系,社交媒体仍然有助于动员。(26)Alterman J B.The revolution will not be tweeted [J].The Washington Quarterly, 2011, 34(04): 103—116.互联网也正在改变当前社会运动的成员结构,因为它允许人们加入一个只需要“点击一下”的事业,因此挑战了对“成员”意味着什么的既定观点。(27)Chadwick, A.The hybrid media system: Politics and power [M].Oxford: Oxford University Press, 2013.

然而,研究者对社交媒体平台形成集体行动者的潜力大小的分析存在异见。一方面,Fenton和Barassi认为,专有平台在构建时考虑了个人网络,因此不利于集体团结。(28)Fenton N, Barassi,V.Alternative media and social networking sites: the politics of individuation and political participation[J].The Communication Review, 2011,14(03):179—196.Juris认为,一些社交媒体平台的个性化动态机制促进了个体围绕共同事业的聚合,但缺乏面对面的交流,未能促进共同身份的形成。(29)Juris J S.Reflections on #Occupy Everywhere: Social media, public space, and emerging logics of aggregation [J].American Ethnologist, 2012, 39(02): 259—279.另一方面,Bennett和Segerberg强调了社交媒体的赋能潜力,这些平台正在产生一种独特的集体行动形式,他们称之为“连接行动”(connective action)。(30)Bennett W L, Segerberg A.The logic of connective action: Digital media and the personalization of contentious politics [J].Information, communication & society, 2012, 15(05): 739—768.在连接行动中,参与者在个性化的议题中找到共同点,人们形成行动框架,允许就共同问题产生多元化的理解,同时在电子媒介网络广泛分享这些理解。连接行动同时意味着,当正式组织不起主导作用时,自组织的活动网络如何以其“理想类型”进行运作。

Gibson等人总结了数字技术推动下三种不同的公众政治参与模式。(31)Gibson R, Greffet F, Cantijoch M.Friend or foe? Digital technologies and the changing nature of party membership [J].Political Communication, 2017, 34(01): 89—111.一是公众作为受众参与,数量庞大但较为被动,仅接收说服信息但不必然加入某个社群。二是公众作为某个派别的朋友,加入社群并参与支持该组织的行动(例如在社交媒体点赞和分享)。三是形成少数的数字活动家(digital activists),这是一群参与度和活跃度很高的群体,他们成为政治传播信息的共同生产者,同时他们保持着较高的自我效能感。

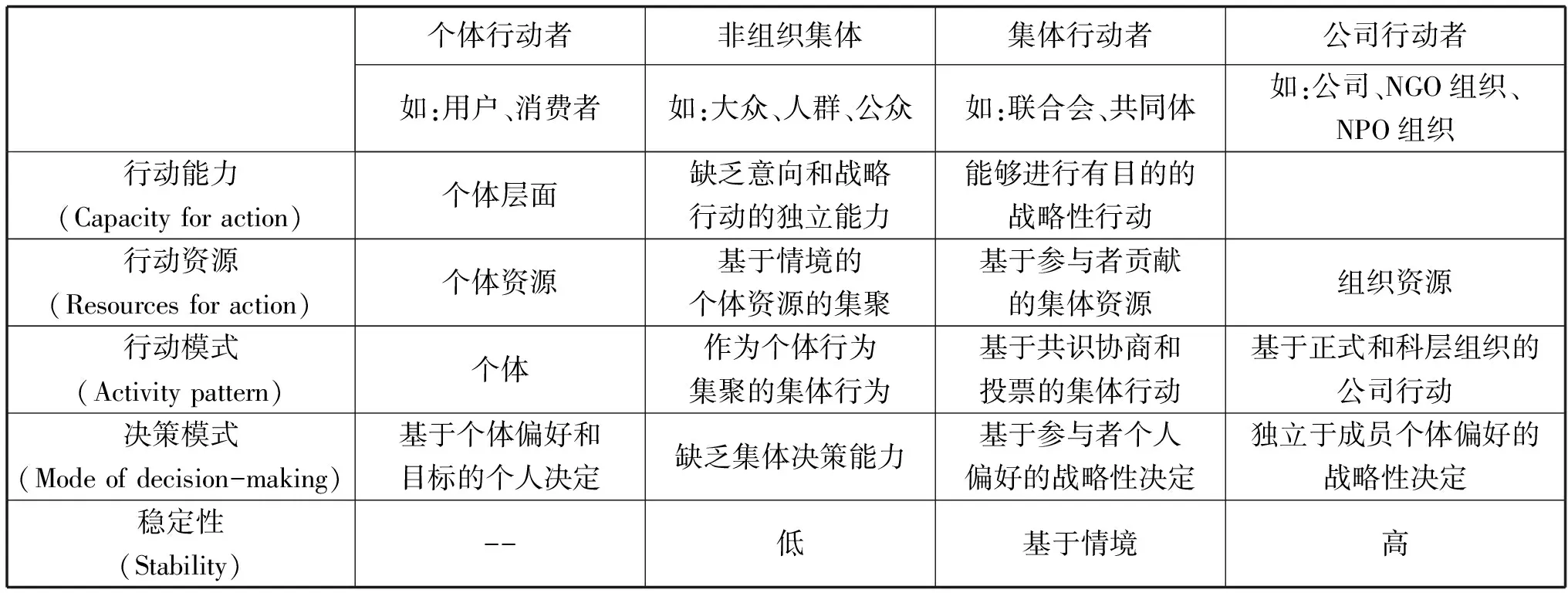

如表1所示,社会学者构建了一个连续谱,在连续谱的最左端是个体(individuals),最右端则是组织(organizations),互联网技术催生了这个连续谱中间的各种集体行为和集体行动。Dolata & Schrape关注的重点有两个(32)Dolata U, Schrape J F.Collectivity and power on the internet: A sociological perspective [M].Springer, 2018.,一个是非组织的集体(non-organized collectives),另一个是集体行动者(collective actors)。非组织的集体主要特征是个体相似的决定和行为的积聚,这些集体没有组织核心和行动指引核心,但有共同的认知、取向或认识问题的方式,而这些会联合成为群体行为。换言之,非组织的集体并非按照一个统一体来行动,他们并未构成一个理性的和思考的行动者统一体以做出有目的的决定,相反,他们集体行为的主要特征是自发的和不稳定的(spontaneous and volatile)。

这种无组织的甚至是随机的社会集合体,可能会联合成社会运动或共同体(communities)。共同体具有共同的目标、规则和认同,以及多多少少的非正式的组织,这即是要讨论的第二个集体行动者,他们能够进行有意识的策略性行动。假以时日,这些集体行动者会发展出独立的群体认同,并通过制度化的过程稳定下来,从而对群体结构进行再生产。群体的内部也会开始分化,会出现积极者和旁观者(activists and hangers-on),同时发展出权力的非对称结构。所有这些结合起来会逐渐地赋予他们能力,这些集体行动者会制定和实施策略,并在很多情境下进行动员。

表1 个体组织与群体的分类

(二) 社交媒体建构兴趣型社群(communities of interest)

兴趣型社群是指通过共同的世界观或特定的目标有意识地连接起来的人群,人们之间没有特定的地理或友谊关系,既不存在明确的等级秩序,也不像组织那样拥有正式的会员制结构或具有约束力的行为准则。然而,随着社群逐渐成熟,他们通常会开始表现出某些制度特征,例如控制、价值观、标准和知识结构,进而影响他们的行为、标记社区的界限,并培养一定的身份认同。此外,随着时间的推移,可能会出现特定的协调模式和层次结构,以便将联合行动固定下来。(33)MAI'A K D C.Rethinking epistemic communities twenty years later [J].Review of international studies, 2013, 39(01): 137—160.

社交媒体推动了个体之间通过超链接(hyperlink)围绕共同的兴趣或共同参与项目相互交换信息并维持合作关系,这种相互影响的度量主要通过个体互动的数量、超链接社会网络模式的转变程度、改变社群的个体数量来估算。任何个人在社会网络中都拥有潜在的能量,个体的影响主要体现为社会网络的中心性(centrality),即经由超链接互动的次数。一个网络社群的潜在能力可以通过其吸引的人数和密度进行测量。一定意义上讲,超链接是线下工具性集体行动的延展,其影响因素包括:一致的目标、成员间的联系与合作以及媒体的曝光度,等等。(34)Pilny A, Shumate M.Hyperlinks as extensions of offline instrumental collective action [J].Information, Communication & Society, 2012, 15(02): 260—286.

(三)社交媒体的组织代理人角色和拼接机制(stitching mechanisms)

虽然经由社交媒体形成的集体缺乏正式的成员结构,相对应的集体行动往往缺乏清晰的边界,但是互联网背景下的社会运动也需要结构和组织。正如Tilly和Rule在早期研究中指出的那样,共同的价值观及变迁的愿景可以导致有目标的集体行动。(35)Tilly, C.& Rule, J.Measuring political upheaval [M].Princeton: Center for International Studies, 1965.除了政治机遇结构之外,社会运动的组织核心在一系列过程当中扮演重要角色。这些过程包括资源动员、认同建构、明确方向并招募参与者。

类似地,即使没有传统组织提供的资源和结构,社交媒体仍然可以为集体行动的组织者提供更多权力。(36)Bimber B, Flanagin A, Stohl C.Collective action in organizations: Interaction and engagement in an era of technological change [M].Cambridge University Press, 2012.这有助于“无组织地组织”(organizing without organizations)(37)Earl J, Hunt J, Garrett R K, et al.New technologies and social movements [J].The Oxford handbook of social movements, 2015: 355—366.,因为它允许在没有昂贵和复杂的组织基础设施的情况下协调集体行动。在集体行动的组织过程中,人们通过数字技术进行协调,因此社交媒体成为重要的组织代理人(organizational agents), 也被称为连接行动的逻辑。连接行动网络通常是更为个性化和由技术组织起来的过程,这个过程并不需要集体认同的框架,也不需要有效应对政治机会的组织资源,这一过程直接导致人们采取行动。

从这个角度来看,网络的技术基础设施形成拼接机制,通过这种机制将不同网络连接成一致性的组织,从而有助于形成新的线上社会运动的稳态。(38)Bennett W L, Segerberg A, Walker S.Organization in the crowd: peer production in large-scale networked protests [J].Information, Communication & Society, 2014, 17(02): 232—260.相比之下,传统的社会运动需要典型的组织模式,即以领导者为核心的组织结构,并发展出集体认同,提出行动指南。而新的连接行动不需要强有力的组织控制,或以象征意义对“我们”这个概念进行建构。(39)Carty V.Social movements and new technology [M].Routledge, 2018.相反,集体行动的启动和传播越来越多地依赖社交媒体平台。社交网络在没有组织导入专门活动并对其结构化的情形下,刺激了自发的和非等级的集体行动,因此,“数字媒体平台是最明显和最综合的组织机制”。(40)Bennett W L, Segerberg A.The logic of connective action: Digital media and the personalization of contentious politics [J].Information, communication & society, 2012, 15(05): 739—768.

根据Carty的研究,社会运动的协调很大程度上是由互联网而非社会运动组织完成的,“西班牙愤怒者运动、阿拉伯之春以及占领华尔街运动的参与者,都降低了传统社会运动组织再动员结构的重要性。最近的范式转向基层动员、自发运作、无领导结构以及减少对金钱和劳动密集的依赖。今天的社会运动倾向于依赖去中心化、自组织和灵活的社会网络,新传播流和基于网络的工具使这一切成为可能”(41)Carty V.Social movements and new technology [M].Routledge, 2018.。而且新的个体化的、灵活管理的在线技术与当前网络社会完美契合,其特点与其说是稳定的社会环境和集体认同,不如说是流动的、碎片化的和个性化的阐释模式与结构(interpretive patterns and structures)。(42)Castells M.Networks of outrage and hope: Social movements in the Internet age [M].John Wiley & Sons, 2015.

但是,活跃分子如何通过这种自组织网络中的数字媒体创造连贯的组织机构呢?Bennett等人通过实证研究分析了占领西雅图运动(Occupy Seattle)中的推特。(43)Bennett W L, Segerberg A, Walker S.Organization in the crowd: peer production in large-scale networked protests [J].Information, Communication & Society, 2014, 17(02): 232—260.他们区分了“一系列基本过程”,包括信息的制作、管理和动态整合。这些过程解释了Twitter之类的拼接技术如何为更广泛的人群提供组织服务。此外,经由社交媒体形成的集体行动,随着组织水平的提升产生了社会运动内部的分化,一面是意见领袖和协调的核心结构,另外一面是被动员起来参与行动的更广泛的支持者网络。意见形成和活动组织中的领袖人物,在推动社会运动发展、巩固及动员中扮演至关重要的角色。“领袖人物促进目标追求,制定行动战略和具体策略并形成一种意识形态。运动在全社会的渗透、成员的参与和忠诚,以及不同社会群体的共识都取决于领导者的行动。”(44)Melucci A.Challenging codes: Collective action in the information age [M].Cambridge University Press, 1996.

(四)社交媒体能够发挥关键边缘人物(critical periphery)的作用

大多数关于社会网络在集体行动中发挥作用的先期研究,都强调了网络密度、网络规模、社会关系强度分布、集中化等要素的影响。但Barbera等人将研究重点放在线上社交网络中的“核心—边缘”结构(critical-periphery structure)。(45)Barberá P, Wang N, Bonneau R, et al.The critical periphery in the growth of social protests [J].PloS one, 2015, 10(11): e0143611.他们发现,通过使用社交媒体资源,社会运动中的边缘角色(有时被嘲笑为“懒散主义者”)在传播信息型和动机型讯息方面发挥了重要的作用。

Jost等人运用核心—边缘结构,对2013年5月31日至6月29日之间土耳其抗议活动的300万条推文样本进行分析后发现,格兹公园(抗议活动的地理中心)构成了网络的核心,从这里发出的推特大部分都是推文转发的起源,这表明一开始信息主要是从核心流向外围,未参加示威的人很快通过社交媒体了解到这一场运动。(46)Jost J T, Barberá P, Bonneau R, et al.How social media facilitates political protest: Information, motivation, and social networks [J].Political psychology, 2018, 39: 85—118.虽然外围用户在人均活跃度方面远低于核心参与者,但其力量在于他们的数量,他们有更多的外围成员,对信息交流的总体贡献大于核心参与者。这种类型的分析抓住重复接触(repeated exposure)的动员潜力。心理学研究表明,人们在受到鼓励时更有可能以某种方式行事,如果一个人的社交网络中有多个来源传播某则讯息,令其对这一命题的熟悉程度增加,那么这个人会认为这些讯息和陈述是正确的和有效的。(47)Harkins S G, Petty R E.Information utility and the multiple source effect [J].Journal of personality and social psychology, 1987, 52(02): 260.

(五)社交媒体扩大和增加了行动剧目

技术社会学认为,现代社会的社会性本质上是由科技促进的社会性(technically advanced sociality),其形成不仅源于社会行动者之间的关联和社会结构化过程,也源于社会行动者所处的技术环境及其特征对社会行动的影响。事实上,社交媒体扩大和增加了社会运动的行动剧目(the repertoire of action)和组织技能。社交媒体催生了多元化的集体行动,为个人和小团体提供机会使他们成为发起行动的新型主体,并降低门槛使人们得以接触到各类集体行动,从而吸引了那些本来对集体行动漠不关心的人,令他们成为运动的同情者或参与者。特别是行动开始的时候,通常是独立于传统大众媒体之外的社交媒体,通过病毒式的传播吸引公众的注意力。

Dolata构建了一个集体行动的连续谱(48)Dolata U.Apple, Amazon, Google, Facebook, Microsoft: Market concentration-competition-innovation strategies [R].SOI Discussion Paper, 2017.,在连续谱的一端,是许多新的不稳定的在线媒介抗议形式(volatile online-mediated protest),其特点是自发、短期的和低门槛。在这些活动中社交媒体的使用扮演着关键的动员和协调角色,这种活动的结构和组织形式是异质化的。这些纯粹的在线活动包括电子请愿、电子邮件运动、在线抵制或政治标签活动,也包括一些受到广泛关注的活动,如美国警方对黑人攻击事件,通过智能手机和社交媒体传播后引起自发的街头抗议活动。最初不稳定的在线媒介抗议活动通常只是一个插曲,因为一旦事件结束,这种活动就会快速消失,然而,这种活动仍有可能将自己列入社会运动的行动剧目,从而引发一场影响深远的抗议活动。

在连续谱的另一端,是有着战略导向和组织良好的社会运动(strategically oriented and well-organized movement),其行动和组织协调模式与线下社会运动并无本质的不同。这一类运动与非政府组织、专业化的运动组织等建立了广泛的社会联盟,少数行动者承担起协调活动的领导角色,抓住机遇与大众媒体合作,同时利用Facebook之类的社交媒体平台、自建网站等扩大表达机会,同时对更广泛的用户进行动员。

介于连续谱中间的是大量的开放式结构和基于网络的新社会运动(openly structured and web-based new social movements),在规划和指导抗议活动时非常依赖社交媒体平台。“阿拉伯之春”事件(2011年)、西班牙愤怒者抗议运动(2011年)、“占领华尔街”运动(2011年)、围绕格兹公园伊斯坦布尔抗议运动(2013年)法国“黑夜站立”社会运动(2016年)等都属于这一类型。这类活动的典型特征是,社会运动的活动家和参与者均来自受过良好教育、怀有不满情绪、精通互联网的城市中产阶层年轻人,他们对经典的组织形式和传播方式持怀疑态度,支持非正式、非等级和非意识形态的结构。

三、社交媒体建构集体认同

认同是一种反身性叙事(reflexive narrative),它使群体或个体感到独特及与众不同。认同可能基于血统、宗教、生活方式或政治取向。对于个人而言,自我认同既将自己融入群体又使自己变得独特。自我认同不仅仅是反身性叙事,也是人们的情感基石;自我认同为行动提供动力,为表现自我提供承诺。自我认同通过成为社区中的成员来获得情感满足和减少焦虑,该社区提供认可和主导感(a sense of agency),并为意义奠定基础。(49)Giddens A.Modernity and self-identity: Self and society in the late modern age [M].Stanford university press, 1991.而集体认同对当代社会运动至关重要,个体对怎样的集体产生认同决定了他们如何行动。社交媒体对集体行动的促进作用,主要是通过集体认同的构建来完成的。集体认同注重的是众多个体所共享的东西,它是在共同关心的议题下通过个体间的信息交流、分享、解释、综合、估算等形成的大家一致认可的共有觉知,由此提升群体的内聚力,进而影响集体行动的走向与进程。

(一)集体认同催生集体行动

Melucci和Gamson是社会建构主义取向的代表人物。Melucci试图回答的问题是:“如何形成集体行动以及个人如何参与其中?通过什么过程,个人认识到他们共享某些一致的方向(orientations)并基于这个基础决定一起行动?”(50)Melucci, A.Nomads of the present: Social movements and individual needs in contemporary society [M].Philadelphia, PA: Temple University Press, 1989: 30.在Melucci看来,集体行动并非从现有的结构中自动产生,如阶层、职业和经济状况;他认为纯粹从主观层面解释集体行动,如个人价值观和信仰,难以令人信服。他主张,集体行动是由个体不断建构生产出来的,在这个过程中,个体从认知方面定义各种可能性和限制,与此同时,个体激活相互关系以生成行动目标和“在一起”的感觉。(51)Melucci A.The process of collective identity [J].Social movements and culture, 1995, 4: 41—63.

在Melucci的社会建构主义取向中,集体认同是一个核心概念。他认为集体认同是定义过程的结果,集体认同的动态组成部分也经常不断重建。他的社会建构主义方法需要强烈的解释主义(interpretivist),即理解行动者自己赋予行动的意义,以及这些意义是如何在与他人的象征性互动中产生和协商的。集体认同不一定表示稳定的意识形态共识和多人之间的团结,而是意味着一种集体的自我反思能力。从哲学意义上讲,集体认同标志着一个具有自我意识的代理人(a self-conscious agent)的诞生,一个“为自己”的集体。Melucci生活的时代尚未目睹互联网的大规模普及,但他敏锐地意识到通信媒体和技术对于创建和维护20世纪70年代新社会运动的互动网络的重要性,媒体和技术一定程度上代表了集体行动者面临的机会和限制。

社会建构主义取向的另一位代表人物、社会运动理论家Gamson也十分强调集体行动背景下的认知、文化或意义创造工作的中心地位。Gamson认为“集体行动框架”(collective action frames)发挥重要作用,这一框架是指某种有必要采取特定形式行动的共同信念。这一框架的重要支柱之一也是集体认同,即定义“我们”和作为对立面的“他们”。这种“我们”的象征性建构是集体效能(collective efficacy)意识产生的先决条件,即人们是“他们自己历史的潜在代理人……不仅仅是可以做某事,而是我们可以做点什么”(52)Gamson W, et al.Talking politics [M].Cambridge university press, 1992:7.。

Melucci所定义的集体认同提供了一个有用的概念化框架,描述了集体形成、不断重新定义自己和自己界限的过程。Melucci将集体认同视为对“互动和分享”的定义,由许多人(或更复杂的团体)共同完成,在此过程中,人们会考虑其行动的方向,以及行动所面临的机会和限制。(53)Melucci A.Challenging codes: Collective action in the information age [M].Cambridge University Press, 1996: 70.经由这个过程,集体行动的参与者可以反思群体的成员身份、边界限制、愿景、资源及其与环境的关系。

(二) 经由互动产生集体认同

有学者将集体认同视为一个结果,但Melucci认为它是一个动态和开放的过程。他敦促学者们努力理解集体何以通过“多重和异质的社会过程” (multiple and heterogeneous social processes)成为一个集体这一问题(54)Melucci A.Challenging codes: Collective action in the information age [M].Cambridge University Press, 1996: 20.。Melucci的定义表明集体认同不是单一的,而是多种多样的。集体认同的内容不仅陈述了集体是什么,也描述了其常规实践。抗议运动侧重于建立替代社区,参与者的做事方式有助于他们了解自己的身份。此外,认同产生的过程包括情感和认知成分,因为一方面要产生共同的定义,同时又要发展出成员的团结感。集体认同通过两种独特的相互关联的方式体现出来,一是作为对运动及其目标的共同阐释,二是对群体的情感参与感(sense of emotional engagement)。

社交媒体的主要功能是,面向本来异质化的群体强调某种共享的集体认同,集体认同的发展是在活跃关系网络中通过沟通来进行的。对社会运动持有共同的解释,有助于成员保持团结感。从集体层面意识到不满的来源,并成功动员其成员进行对抗,进而发展出对于群体及其内部成员的认知和情感连接。事实上,个体非常享受集体内的归属感,通过这种方式,集体认同既是社会运动的目标,也是参与社会运动的手段。换言之,社会运动中的集体认同是由运动参与者之间的互动过程产生的,这种认同是与外界区别开来的概念边界,同时形成了运动能力的根基。此外,由于参与者面临的异质化社会环境,这种集体认同十分脆弱,并且需要不断修正。(55)Dolata U.Apple, Amazon, Google, Facebook, Microsoft: Market concentration-competition-innovation strategies [R].SOI Discussion Paper, 2017.

(三)集体认同提升成员内聚力

社会运动若能成功促进集体认同则会带来一个潜在的结果,即提升成员的承诺水平。集体认同创设了成员与领导的结构、信仰系统和组织仪式之间的联系。将组织的规范框架内化,是确保成员向社会运动持续贡献时间、精力和资源的关键步骤,获取成员的承诺,会使成员产生对群体的嵌入感,并增加其对团体及其他成员的责任感。总的来说,强烈的集体认同感,有助于培养群体凝聚力,促进群体规范的内化,提高群体成员的承诺水平。除此之外,集体认同的概念还解释了为什么个体在即使不能从运动中直接受益、运动不提供物质奖励或成功机会很小的情形下仍然参与运动。

有学者认为,大多数集体行动的心理模型从相对剥夺理论或社会认同理论出发,强调集体认同的共享过程,然而由于个体属于不同的群体,例如性别、种族、宗教、意识形态、职业、关系、状态等,因此集体认同形成的过程是隐性的,这时需要一些触发性事件或外部环境的变迁来将隐性的认同显性化。(56)Klandermans P G.Identity politics and politicized identities: Identity processes and the dynamics of protest [J].Political Psychology, 2014, 35(01): 1—22.根据观察,一方面,随着群体认同显著性和强度的增加,个体代表群体参与集体行动的可能性也会上升;另一方面,由于群体的不满情绪通过集体行动得到平复,参与集体行动反过来提升了参与者集体认同的显著性和强度。

(四)网络社会促进了三种类型的集体认同

互联网对新形式的集体认同产生重大影响。在成员互动过程中,社交网络定义了他们的价值观、行为的意义以及机会领域。在更具流动性的“网络社会”中,新技术和在线互动对新形式集体认同的产生具有决定性作用,这种新形式的集体认同比工作、公民身份或宗教等制度化认同更为突出。

媒介结构主义十分重视社交媒体环境对个人的表达和行动的可能性带来的深刻变化。在这种环境下,行动的开展并不是少数做出承诺的积极分子的先发制人。事实上,数字媒体赋予了更多人参与公共事务和政治事务的能力。Bakardjieva等人的研究表明,数字媒体特别是社交媒体使公众的政治参与在空间和人文上更接近日常工作和生活。(57)Bakardjieva M.Subactivism: Lifeworld and Politics in the Age of the Internet [M].(Re) Inventing the internet.Brill Sense, 2012: 85—108.通过数字媒体尤其是社交媒体,普通人也可以体验到“代理感和效能感”(the sense of agency and efficacy) :“我/我们可以做点儿什么。”

Castells认为,网络社会促进了三种类型的集体认同。(58)Castells M.The power of identity [M].John Wiley & Sons, 2011.第一种是维持社会秩序的合法化认同(legitimizing identities)。通常是民族主义、宗教或两者兼而有之。当今的消费主义、私有化的享乐主义和对社会的漠不关心也起着同样的作用。第二种是抵抗认同(resistance identities)。在欧美国家,通常是指试图反对全球化及其影响的认同,如通过远离全球化来恢复失去的黄金时代。第三种是投射认同(project identities)。是指通过再次协商以及塑造新形式的宽容的民主认同,这反过来又会推动社会变革和进步。虚拟公共空间推动了“后亚文化”(post-subcultures) 的出现,这些后亚文化允许人们在替代文化或政治形式和经验的基础上自由地重新定义和构建自己,从而对后期资本主义现代性提出了挑战。互联网的全球性质使人们更清醒地意识到自身遭遇的不公正和逆境,反过来又动员人们采取策略以改善自己的政治或经济状况。

在虚拟公共领域,人们通过在线讨论形成共同的关注议题,例如社会公正,并开始计划和组织社会行动。电子媒介既是“动员网络”(mobilizing networks),又具“协调结构”(coordinating structures)。互联网和电子媒介组织和协调各种抵抗策略,这些活动包括发送电子邮件、表演街头戏剧、组织游行示威甚至影响选举结果。这些运动本身是很漫长的、去中心化的且不容易受到控制。这些运动具有网络和动员能力,从而使运动本身成为政治组织,能够在缺乏一个中央组织领导的情况下维持行动网络。正如Moghadam指出的那样,像穆斯林女权主义者这样基于网络的集体行动在各种社区中联合起来,将劳工、女权主义、生态、和平以及各种反资本主义团体联系在一起。(59)Moghadam V M.Islamic feminism and its discontents: Toward a resolution of the debate [J].Signs: Journal of Women in Culture and Society, 2002, 27(04): 1135—1171.这就产生了一种新的联盟和团结政治,能够克服后现代认同政治的局限。

换言之,社交媒体提供了一种环境,在这种环境中个体与他人进行对话,从而导致个人认知产生变化。社交媒体可能会导致许多“集体的我们”(collective we)的扩散,并提出要求,即在政治过程中获得承认。Bakardjieva认为,分析的重点在于弄清楚随着新的“调解机会结构”(mediation opportunity structure)的到来,集体认同的过程如何发生改变;(60)Bakardjieva M.Do clouds have politics? Collective actors in social media land [J].Information, Communication & Society, 2015, 18(08): 983—990.弄清楚社交媒体催生的“想象的社区和集体”的本质究竟是什么;弄清楚个人认同、集体认同以及行动框架(action frames)如何交互培养出具有政治效能的集体代理人(collective agents)。(61)Cammaerts B.Protest logics and the mediation opportunity structure [J].European journal of communication, 2012, 27(02): 117—134.

综上所述,社交媒体重构了人们处理信息的方式,改变了个体间的信息交流行为,增加了个体发起或参与集体行动的可能性,催生了一种集体行动的特殊形式,即云端抗议(cloud protesting)或在云端实现社会集结。(62)Bakardjieva M.Do clouds have politics? Collective actors in social media land [J].Information, Communication & Society, 2015, 18(08): 983—990.认识社交媒体对集体行动的促进机制,便于运用这些机制实现不同群体的利益表达,进而推动包容性社会的构建与发展。

- 中共杭州市委党校学报的其它文章

- 城市社区集体行动的生成机理与成败逻辑

——基于H市某小区业主维权事件的案例分析