我国畜禽养殖业碳排放研究进展

翟郧秋, 张芊芊, 刘 芳, 应光国, 柳王荣

(1. 华南师范大学环境学院, 广州 510006; 2. 华南师范大学地理科学学院, 广州 510631; 3. 生态环境部华南环境科学研究所, 广州 510530)

气候变化是现阶段人类生存发展的重大挑战之一,也是一项全球性的环境问题。气候变化的主要原因是人类活动导致的二氧化碳(CO2)、甲烷(CH4)和氧化亚氮(N2O)等温室气体的过度排放[1]。2015年《巴黎协定》提出,为避免极端地球气候和生态系统恶化,全球需控制升温1.5 ℃。然而,联合国政府间气候变化专门委员会(IPCC)测算报告显示,自2020年起,人类有67%的可能性将升温幅度控制在1.5 ℃以内,此时全球碳排放预算仅剩4 000 亿t CO2[2],因此采取相关措施降低碳排放刻不容缓。根据英国石油公司(BP)发布的《世界能源统计年鉴》数据显示,2020年全球碳排放总量为322.8亿t,中国的碳排放量为99.0亿t,占全球碳排放总量的30.7%。在全球绿色低碳转型的大方向下,中国力争在2030年前实现CO2排放量达到峰值,争取在2060年前实现碳中和。因此,在我国开展碳排放的研究十分必要,具有战略性意义。

温室气体排放的主要来源是畜禽养殖业[3],具体途径包括动物的肠道发酵和粪便管理[4]。联合国粮食及农业组织(FAO)估计,全球18%的温室气体排放源于畜禽养殖业[5]。根据FAO的数据显示,自1960年以来,世界反刍动物和非反刍动物的数量急剧增长,截止2017年底,反刍动物数量增加了66.1%,非反刍动物数量增长了435%[6]。随着人们对畜产品需求的不断增长,预计未来几年反刍动物和非反刍动物的数量都将持续增长,这将进一步增加畜禽养殖业温室气体的排放量。因此,研究畜禽养殖业的碳排放对于全球畜禽养殖业的可持续发展具有重要意义。中国是农业大国,畜禽养殖业是我国农业的两大支柱之一,是关系国计民生的重要产业,在保障食物安全、促进国民经济发展与提高农牧民收入等方面发挥重要作用[7]。中国第三次全国气候变化信息通报估计,农业活动产生的温室气体排放量约为8.28亿t CO2当量,肠道发酵和粪便管理占农业温室气体排放总量的43%。

“十四五”时期,中国生态文明建设进入了以降碳为重点战略方向、推动减污降碳协同增效、促进经济社会发展全面绿色转型、实现生态环境质量改善由量变到质变的关键时期。目前,国内学者对畜禽养殖业碳排放问题不断探讨,围绕碳排放量的测算,研究内容涉及不同的测算方法、温室气体的种类、动物类别、系统边界、尺度、区域等。获得碳排放量数据之后,围绕其时空分布特征、减排措施、影响因素进行深入的分析。本文回顾并总结了畜禽养殖业碳排放的相关研究,从碳核算、时空分布、影响因素、未来发展趋势等方面进行分析,为相关部门制定畜禽养殖业减排政策提供理论依据,以实现我国畜禽养殖业的绿色低碳高质量发展。

1 畜禽养殖业碳核算

畜禽养殖碳排放量是指各种畜禽在从幼畜到出栏的整个养殖过程中所产生并排放到大气中的甲烷、氧化亚氮等温室气体折算成CO2当量的总和[8]。实现碳中和的根本在于减少碳排放,要为碳减排提供相应的政策支撑,重要依据之一就是碳排放量的统计核算。因此,开展畜禽养殖业碳排放量的核算是评价温室气体排放水平的重要和有效途径之一。经过不断的探索,目前研究者已经构建了多种有效可行的畜禽养殖业碳排放核算方法,主要分为2种方式:基于测量的方法和基于核算的方法。

1.1 基于测量的方法

基于测量的碳核算方法是通过汇总排放源实测的基础数据得到相关碳排放量[9]。根据数据的获取方式可将其分为监测法和实验法。监测法是通过监测气体体积分数和空气流量进而计算温室气体的排放量,主要通过连续排放监测系统来实现[10],是目前环境中温室气体核算的重要方法,也适用于畜禽养殖业的碳排放量核算。RENAND等[11]通过试验期的长度和现场测量的数量来评估肉用小母牛呼吸和排放温室气体的差异。该实验采用GreenFeed排放监测系统,在动物访问配有头罩和抽气机的浓缩饲料投喂点时,捕获呼吸和排出气体,结合气体浓度和管道中的空气流量,计算CH4和CO2通量。实验结果建议在35 d内使用GreenFeed系统测量肠道CH4排放量是比较合适的。JI等[12]将便携式监测单元(PMU)升级到具有在线处理能力的IPMU,通过在商业蛋鸡舍中进行的现场测量和实验室评估,证明了IPMU的可行性,使得大型牛舍空气质量的多点测量变得切实可行。

实验法是先采集样品再利用专业的检测设备和技术进行定量分析。实验法包括呼吸室法[13]、SF6示踪法[14]、CO2示踪法[15]和体外产气法[16],主要从动物口鼻处收集其呼出的气体,然后通过分析检测获得CH4的排放量[17]。SF6示踪技术条件比较苛刻,需要在单个动物身上获得多天的准确排放测量值[18],但是它可以在大量动物和自由放牧条件下确定排放量[19]。CUNHA等[20]通过SF6示踪技术和IPCC Tier2估算2种实验条件下乳制品系统的温室气体排放清单,结果表明:在考虑了畜群属性的情况下,这2种估算方法之间的差异会被抵消。相比SF6示踪技术,呼吸室法能够更精确地估计CH4的排放量[21]。XU等[22]采用呼吸室结合气相色谱法,对2013年寒冷季节不同年龄圈养藏羊所产生的CH4、CO2、N2O排放量进行了表征,结果表明:CH4日排放模式受饲养制度的驱动,CO2日排放模式相对稳定,N2O日排放模式受室内温度变化的驱动。CO2示踪法是一种体内测量的方法。HUHTANEN等[23]考虑了饲料效率差异对CH4排放量的影响,最终发现CO2示踪法更适合用于低产的奶牛。体外产气技术的基础是在精确的实验室条件下利用天然瘤胃微生物在特定时间段内进行发酵产气并研究排放量[24]。QIAO等[25]使用体外产气技术评估添加NaHCO3和H2对瘤胃发酵、CH4产量和产甲烷菌群的影响,证明了抗产甲烷菌对肠道发酵CH4排放的正向作用,为制定碳减排措施提供了理论依据。

1.2 基于核算的方法

基于核算的方法是指通过活动数据乘以排放因子或通过计算生产过程中的碳质量平衡来量化温室气体排放量[10],可以分为统计法和仿真模型法。在畜禽养殖碳排放的计算中,活动数据一般指畜禽养殖量,根据不同畜禽种类的饲养周期,对畜禽年饲养量进行调整。当饲养周期超过1年时,采用年末存栏量表征年饲养量;当饲养周期小于1年时,利用饲养周期和年末出栏量进行调整,调整公式参照IPCC(2006版)[26]。畜禽养殖碳排放主要涉及了肠道发酵CH4排放因子、粪便管理CH4排放因子、粪便管理N2O排放因子,其中动物肠道发酵是CH4烷排放的主要排放源,其排放量受饲养方式、动物生长性能等相关因素影响较大。动物粪便管理是CH4和N2O排放的重要排放源,其温室气体排放受所处气候区域、饲养方式、饲料消化率、粪便氮排泄量和粪便管理方式等多种因素影响[27]。

1.2.1 统计方法 排放因子法依照碳排放清单列表,针对每一种排放源确定其活动数据与排放因子,根据IPCC提供的计算公式:

GHG=AD×EF,

其中,GHG为温室气体排放量;AD是导致温室气体排放的生产或消费活动的活动量,活动数据可以通过年鉴数据、调查资料、监测数据等确定;EF是与活动水平数据对应的系数,表征单位生产或消费活动量的温室气体排放系数。EF既可以直接采用IPCC[28]提供的已知数据(即缺省值),也可以基于代表性的测量数据来推算。国家发展改革委员会应对气候变化司基于《IPCC清单指南》,结合区域实际情况,编制了《省级温室气体清单指南》,设置了全国各省排放因子的默认参数。该方法适用于国家、省份、城市等较为宏观的核算层面,可以粗略对特定区域的整体情况进行宏观把控。但在实际工作中,由于地区经济、政策、自然环境不同等原因,会导致排放因子的地区差异,成为碳排放核算结果误差的主要来源。

IPCC系数法主要关注畜禽养殖业生产过程中的碳排放情况,但未考虑畜禽养殖业前端与后端的碳排放[9]。为了全面测算畜禽养殖业的碳排放情况,相关研究开始把畜禽养殖业的饲料种植、畜产品运输及消费等环节纳入计算,将畜禽养殖业碳排放发展成了碳足迹。对畜禽养殖业碳足迹的研究一般采用生命周期评估方法(LCA),包括从粮食饲料作物的生产加工、土地利用的变化、动物养殖、运输消费、最后处置的过程。LCA方法需要确定系统边界,分为“摇篮到农场门”、“摇篮到坟墓”,两者区别在于是否包括食品的零售与消费环节和最后处置环节。LCA方法通常通过评估与农业系统相关的温室气体来分析系统的节能和减排[29]。XUE等[3]采用循环模型,将LCA方法应用于碳减排系统分析,与传统模型相比,循环模型实现了碳足迹总量减少344.3万t CO2当量。此外,LUO等[30]开展了四川省畜禽养殖过程中的饲料投入、农场管理、肠道发酵、粪便管理的碳排放,就家庭农场的牛奶生产而言,肠道发酵在总碳足迹中的温室气体排放贡献最大(43%),粪便管理和草料投入对总碳足迹的贡献分别为27%和29%。

1.2.2 仿真模型 模型不仅可以对复杂的自然、化学和生物等过程进行数学描述,而且具有现场监测手段所欠缺的预测及控制方案的模拟制订功能[31]。模型基于现有的数据,如动物特性、饲料特征等进行畜禽养殖业生产过程的仿真模拟,操作性和适用性强。GLEAM模型是FAO开发的,可以在全球尺度上评估畜禽养殖业的温室气体排放[32]。MENGHISTU等[33]利用GLEAM模型对埃塞俄比亚北部旱地的畜禽养殖业温室气体进行了预测,设置了5种情景来评估缓解潜力,结果显示利用综合情景减排效果最好。美国农业部研发的Dairy GHG模型可用于全面评估牛奶生产碳足迹,并且内置了可修改的气象参数文件,能对不同气候类型和地区的碳排放进行评估[34]。LESSCHEN等[35]利用MITERRA-Europe模型计算了欧盟27国的乳制品、牛肉、猪肉、家禽和鸡蛋生产的区域差异以及相关温室气体排放量。结果显示:乳制品行业的温室气体排放量最高,就每千克产品的温室气体排放量而言,从高到低依次为牛肉、猪肉、鸡蛋、家禽、牛奶。为了评估2个及其以上政策措施的叠加效果,部分学者会选择综合评估模型,该模型可通过多项指标对政策措施进行多维度分析[36],例如IMPACT模型[37]、CAPRI模型[38-39]等。总体来看,仿真模型通过设置与饮食、动物特征、农场管理等相关的参数获得不同场景下的碳排放量。然而模型的适用性受到模型模拟中考虑变量的强烈影响,此外,模型不能准确反映动物的放牧行为和真实情况[24]。因此,目前大多数学者采用的主流方法依然是IPCC在《2006年国家温室气体清单指南》中推荐的碳排放清单估算法[40]。由于核算方法的选择直接影响到畜禽养殖碳足迹核算结果的准确性,国内外研究通常选用生命周期的评估方法进行核算[41]。

2 我国畜禽养殖业碳排放的时空演变

2.1 时序演变特征分析

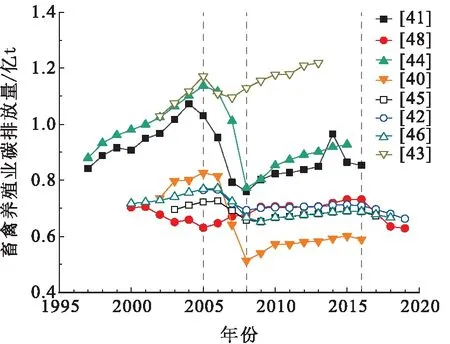

准确把握我国畜禽养殖业碳排放的时空特征,可以充分了解畜禽养殖碳排放的发展情况以及地区差异,从而因地制宜,结合区域特征制定科学合理的减排政策。田云等[42]对2005—2019年中国30个省份的农业碳排放量进行测算,畜禽养殖部分采用IPCC(2006版)排放系数法,纳入计算的畜禽品种包括牛、马、羊、猪、驴、骡、骆驼、家禽,结果显示:畜禽养殖碳排放在测算期间内表现出明显的下降趋势,累计降幅高达28.03%。胡双利[43]使用LCA方法获得2002—2013年的畜禽产品(包括猪肉、牛肉、羊肉、牛奶、羊奶、禽蛋、禽肉)的碳排放量,发现我国畜禽产品生产的碳排放在2002—2013年期间总体呈上升趋势。何炫蕾[40]采用IPCC排放系数仅考虑肠道发酵和粪便管理过程中的CH4排放,对牛、马、羊、猪、驴、骡、家禽在2002—2016年的碳排放量进行测算,结果显示:畜禽养殖碳排放量的年平均增速为-2%。黄秀全[41]根据IPCC推荐的参数针对养殖业中最主要的12种动物养殖业数据计算出中国1997—2016年31个省份的畜禽养殖的碳排放量数据,发现畜禽养殖碳排放量在1997—2003年逐渐上升,在2004—2016年逐渐下降,在样本周期内上升1.2%,年均微增0.06%。吴义根[44]从IPCC 2006年国家碳排放清单指南中获取了中国31个省1997—2015年的畜禽养殖碳排放量,提出:由于饲养规模和饲养品种的变化,畜禽养殖的碳排放量分为缓慢增长期(1998—2005年)、快速下降期(2006—2008年)和平稳期(2008—2015年)3个阶段。杨宁[45]对我国31个省份2003—2015年的农业碳排放量的研究表明:畜禽养殖碳排放量具有较大的波动性,2003—2006年持续上升,2006—2008年快速下降,2009年开始缓慢增加,2017年开始碳排放量有所下降。苏旭峰等[46]参考IPCC(2006版)以及胡向东和王济民[47]的研究确定碳排放系数,测算了2000—2018年中国30个省份的畜禽养殖业碳排放量,结果显示:中国畜禽养殖业碳排放量整体呈先上升后下降的趋势,经历了稳步上升阶段(2000—2006年)、急剧下降阶段(2006—2009年)、缓慢上升阶段(2009—2017年),最终呈下降趋势。郭险峰等[48]利用2000—2019年面板数据对我国31个省的农业碳排放情况进行研究,畜禽养殖碳排放部分仅考虑了CH4的排放,整体呈下降的趋势,年平均增速为-1.13%。总体来看,通过对以上文献报道的排放量水平进行汇总统计(图1)表明,我国畜禽养殖碳排放的发展大致符合在2005年之前持续上升、2005—2008年快速下降、2008—2016年平稳上升、2016年以后缓慢下降的变化趋势。

图1 我国畜牧养殖业碳排放的时序变化

2.2 空间差异分析

畜禽养殖碳排放的空间特征是开展差异化管理的理论基础。目前,主要研究包括空间格局分布特征、空间相关性与异质性、空间聚集性与收敛性、空间溢出性等方面[49]。姚成胜等[26]选取2000、2007、2014年全国31个省(市、区)畜禽养殖业碳排放量数据进行空间可视化研究。以当年全国各省畜禽养殖业碳排放量平均值的0.5、1.0、1.5倍作为划分标准,划分出了低畜禽养殖业碳排放区(<0.5倍)、中畜禽养殖业碳排放区(0.5~1.0倍)、偏高畜禽养殖业碳排放区(1.0~1.5倍)和高畜禽养殖业碳排放区(>1.5倍)4种类型。吴强等[50]采用全局和局部莫兰指数检验并展示中国畜禽养殖业碳排放的空间相关性及聚集特征,通过Kernel密度估计和Markov链等分析方法揭示动态演变规律。研究发现:全国畜禽养殖业碳排放正向资源禀赋优势区富集,草原牧区和粮食主产区占全国畜禽养殖业碳排放的主导地位;全国畜禽养殖业碳排放的空间关联性在不断增强,呈现明显的局部聚集特征,主要表现为高-高和低-低的集聚态式。利用重心模型和标准差椭圆分析方法,徐丽等[51]对我国农牧业1997—2016年的空间演化特征进行分析,发现牧业碳排放重心在河南省摆动,1997—2004年牧业碳重心显著向东北方向移动,2004—2016年牧业碳重心显著向西北方向移动,标准差椭圆分析结果也表明牧业碳排放主体区域向东南-西北扭转,养殖面积不断扩大。

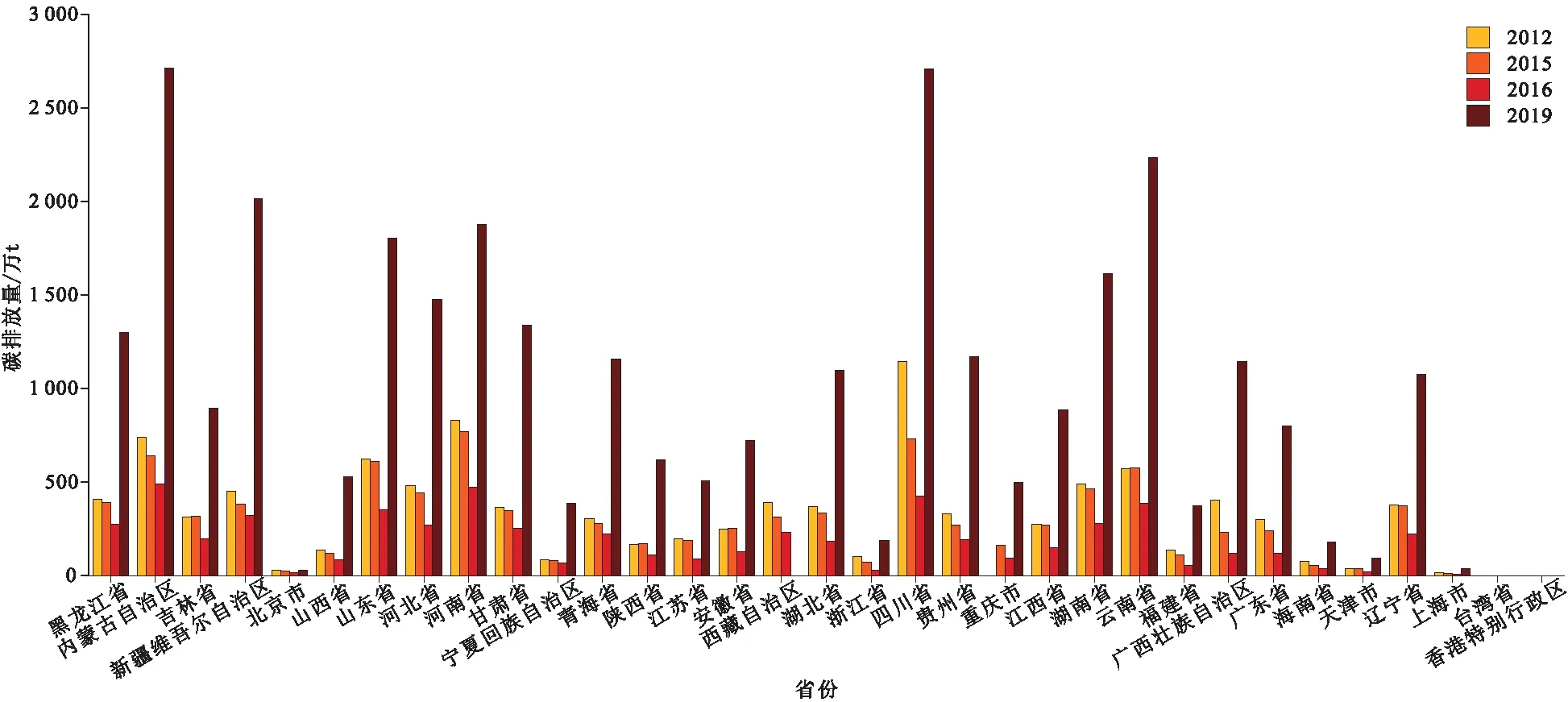

在国家尺度的畜禽养殖业碳排放研究中,本文选取了文献[40]、[44]、[52]的研究进行空间分析,绘制出不同年度畜禽养殖业碳排放量。从图2可以看出,2019年内蒙古自治区、四川省、云南省的畜禽养殖业碳排放量处于较高的水平,这是由于这些省份是我国的畜牧大省,牧业总产值在中国排名靠前。相比之下,经济相对发达的长三角区域,畜禽养殖的碳排量较低。田云[52]对2012年各省畜禽养殖碳排放的计算结果表明:四川省的碳排放量最大,达到1 147.5万t,而上海市、浙江省、江苏省、安徽省的碳排放量分别为17.7、104.4、197.0、248.0万t,分别占四川省碳排放量的1.5%、9.1%、17.2%、21.6%。

图2 畜禽养殖碳排放的空间分布

3 畜禽养殖业碳排放的影响因素

分析畜禽养殖业碳排放的影响因素,对制定畜禽养殖业温室气体减排政策、引导畜禽养殖业低碳化发展有着极为重要的意义。畜禽碳排放不仅受到农户或企业微观因素的影响,还会受到城市化、畜禽养殖业的发展、区域分布变化、劳动力就业等宏观因素的影响[53]。在影响因素方面,研究者主要通过各种数学模型按照特定时间序列进行影响因素的分解研究[54]。常见的模型有KAYA恒等式、迪氏对数指标分解LMDI、STIRPAT模型、回归模型和IPAT模型等[55-56]。姚成胜等[26]采用KAYA恒等式扩展模型与LMDI分析方法,将畜禽养殖业碳排放分解为畜禽养殖业生产效率、农业生产结构调整、单位农业人口农业生产效益、城镇化和人口增长等五大因素。结果显示:畜禽养殖业生产效率和城镇化因素可以有效抑制碳排放,单位农业人口生产效益和人口增长对碳排放起促进作用;农业生产结构调整对畜禽养殖业碳排放影响呈现由正向驱动转为负向驱动的变化特征。陈瑶等[54]运用LMDI模型对四大牧区的影响因素进行加和分解,其中经济水平提升是畜禽养殖碳排放的最主要因素,经济效率起到抑制作用,农业产业结构和劳动力因素对四大牧区畜禽养殖碳排放的影响因地而异。XIONG等[57]采用STIRPAT模型分析人口、经济和技术对畜禽养殖业碳排放量的响应情况。结果显示:江苏农业人口的减少、农业人口人均畜禽养殖业产值的提高、畜禽养殖业碳生产率的提高,均减少了畜禽养殖业温室气体排放。詹晶等[58]通过对我国近20年主要畜牧产品生产对CH4排放的回归分析发现,猪、牛、羊的养殖对CH4排放量的影响极为显著。甘雨田[59]结合IPAT分析框架对KAYA恒等式进行拓展,在三因素驱动模型中加入政策因素分析中国奶牛产业碳排放量的影响因素。模型研究结果表明:规模扩大是导致碳排放量增加的主要原因,发展水平正向影响了碳排放量,技术水平和环境规制起到了抑制作用。除了上述模型,还有固定效应模型[8,60]、灰色关联分析方法[61]和Tobit模型[62]。总体来看,畜禽养殖业碳排放量受到区域经济水平的影响较大,而养殖动物的种类也在不同程度上影响了温室气体排放量的总体水平。

4 未来趋势

4.1 碳排放预测

对于未来碳排放量的预测,可针对性提高碳排放的管理策略,有助于提高管理效率。开展各种影响因子影响下不同情境模式中碳排放量的核算,是碳排放量预测的主要研究内容。近年来,随着经济的快速发展和生活水平的提高,人们对动物产品(包括肉和蛋)的需求在不断增加[3]。畜禽养殖量的变化也是碳排放量变化的一个重要的影响因素。谢婷等[63]采用Logistic growth model、Gompertz curve model等非线性时间序列模型模拟2030年华中地区牲畜数量,根据不同牲畜饲养量预测结果计算获得了2030年华中地区畜禽养殖业温室气体排放总量(4 990.1~5 932.7万t的CO2当量)。李阳等[64]结合情景预测法和向量自回归模型(VAR)预测了全国各省农业源温室气体的排放。结果表明:高情景和中情景下农业源温室气体排放整体呈上升趋势,未能在2050年达峰;低情景下温室气体排放量整体呈下降趋势,并且已于2018年达峰。胡双利[43]根据相关研究确定了畜禽产品生产量影响因素在2015、2020、2030年的预测值,进而预测了畜禽产品生产量并划分了高、中、低发展情景,结合影响因素和生产量得到了碳排放情况。结果显示:我国的畜禽产品碳排放量将在2015、2020、2030年分别比2013年上涨2.1%~2.7%、26.6%~39.9%、72.2%~112.0%。郭娇等[65]以欧盟、美国2013年的人均畜产品蛋白占有量为衡量指标,根据我国各畜禽饲养量的变化趋势,预估中国畜禽养殖业温室气体排放峰值分别出现在2034年和2043年,排放量分别为4.9亿t和5.1亿t CO2当量。然而,目前针对畜禽养殖业碳排放量的预测,仍然以畜禽养殖量为主要变量进行核算,忽视了其他排放因子在未来碳排放量核算中发挥的作用。因此,通过综合养殖量和各种排放因子的未来变化,利用情境模式开展碳排放量的研究,是碳排放量预测的可能方向。

4.2 畜禽养殖业的碳减排措施

各种碳排放总量核算和预测结果显示,我国畜禽养殖业减排形势严峻,如果不采取措施进行碳减排,随着畜禽养殖业的不断发展,畜禽养殖业碳排放量的增长速率将会持续升高,因此需要进一步加强低碳减排措施。目前,研究者主要通过源头控制排放量、情景分析控制排放量因子以及末端碳中和的方式,为畜禽养殖碳排放提供减排措施。

源头控制排放量是从畜禽动物自身产生温室气体的机理方面,减少碳排放。畜禽养殖碳排放主要包括肠道发酵CH4排放、粪便管理CH4排放、粪便管理N2O排放等方法。LLONCH等[66]针对减少肠道发酵CH4的措施进行了总结,并将所有的减排措施分为了抑制CH4产生和降低排放强度2种类别。抑制CH4产生的方法有化学抑制剂、电子受体(硝酸盐)、离子载体(莫能菌素)、膳食脂质。降低排放强度的方法有提高饮食消化率、密集畜舍、改善健康、提高繁殖效率、优化育种,其中,提高饲养效率是减少温室气体排放的一种很有前景的方法。SCHILS等[67]沿着动物、粪便、土壤和作物氮流沿线构建缓解N2O的方案,主要涉及到饮食干预(降低蛋白含量、补充浓缩单宁或盐等),提高生产效率(育种、改善健康和繁殖效率),加强粪便储存(密闭覆盖)、粪便管理(厌氧消化、固液分离),提高肥料利用率(添加硝化抑制剂),控制地下水位,减少放牧及翻耕操作。然而,N2O缓解方案需要同时关注对CH4或者CO2的影响。

利用情景分析,调整畜禽养殖过程的碳排放因子,可以获得不同处置模式下碳排放量的控制水平,为开展碳排放量减量措施提供理论依据。WEI等[68]通过情景分析探索不同农场类型和肥料管理链的减排潜力,设置基础情景、综合情景,提高集约化率,优化牲畜饮食,改进畜群管理。结果显示:综合方案比单一缓解方案更有效,在单一缓解策略中,优化牲畜饮食比其他措施更加有效。LUO等[30]基于2012年对四川省家庭和综合农场的问卷调查数据,对畜禽养殖业生产的碳足迹进行表征和量化,发现家庭农场的碳足迹高于综合农场,从而发现综合农场管理对碳排放的缓解作用,同时采用合理的膳食结构与粪便管理方式,提高饲料生产中氮的利用效率也是减少碳排放的有效途径。XUE等[3]采用LCA方法比较了传统养殖和基于沼气的养猪循环经济模式的差异。结果显示:将原本堆积的猪粪转移用于沼气生产可以有效降低309.2万t CO2当量,利用沼气减排既能带来重大的环境效益也能创造经济效益。

除了上述直接影响畜禽养殖碳排放的缓解措施外,还有一些间接措施,例如:YUE等[69]收集了南京市的饮食习惯实地调查数据进行情景分析,提出可以通过均衡饮食来缓解碳排放;ROBERTO等[70]考虑了植物固碳对缓解意大利畜禽养殖业温室气体排放和实现碳中和的影响,从而从末端控制方面减少碳排放量。

无论哪种减排策略,在实际应用过程中都有大量的发展空间。例如以沼气为核心的循环农业模式可以通过减少化石能源的使用以及随后的温室气体排放来实现节能和碳减排[71]。然而,目前对粪便处理技术的财政补贴仅提供与减排设施建设过程相关的一次性补助,而温室气体减排的实施是一个长期过程,许多农场的沼气设施利用率不高,导致减排效果达不到预期[68]。提高饲料效率是减少温室气体排放的一种很有前景的方法,并且已经通过育种在这个方向上取得了进展[66]。但是目前没有直接的经济激励措施促使畜禽养殖户采用这种减排的方法或技术[72]。有些饲料添加剂价格贵,除了减少排放外,并没有其他效益,使用成本和获取的社会效益相抵消,因此,在这种情况下,也不是一种值得推广的方法。因此,综合畜禽养殖的碳排放源头、影响因素和控制技术等,未来的减排措施可以从以下3个方面开展:(1)源头控制。主要是对动物的饮食进行调整,包括添加抗产甲烷菌抑制CH4的产生,改变饲料结构提高饮食消化率。(2)差别化减排因子。粪便管理方式会影响CH4、N2O的排放,IPCC指南提供的排放因子计算公式中均涉及到不同粪便管理方式及其使用比例。通过改变粪便管理方式即可改变排放因子。董红敏等[27]将液体贮存的方式全部更改为沼气处理后,减排比例达到了21.5%。(3)末端碳中和。实现双碳目标,除了减排,还需要固碳,固碳和碳转化已经成为未来碳减排的发展趋势。《2030年前碳达峰行动方案》要求“开展森林、草原、湿地、海洋、土壤、冻土、岩溶等碳汇本底调查、碳储量评估、潜力分析,实施生态保护修复碳汇成效监测评估”[73]。目前主要有物理固碳和生物固碳2种方式:(1)物理固碳是将CO2长期储存在开采过的油气井、煤层和深海里;(2)生物固碳是利用植物的光合作用,将CO2转化为碳水化合物,以有机碳的形式固定在植物体内或土壤里。刘天奇等[74]发现相对于常规稻田秸秆还田模式,间歇性节水灌溉、秸秆氮肥配施等管理技术可以提高秸秆外源碳循环固定率57.3%~59.9%。总体来看,虽然单一的缓解方案能达到一定的减排效果,但是结合以往的研究可以发现,综合不同排放控制策略,才能更大程度减少畜禽养殖的碳排放。