宋代检校制度性质及历史沿革考辨

◇郑春晶

中国古代素来注重在家族伦理框架之内对鳏寡孤独等弱势群体的保护,作为一项兴盛于两宋的制度,检校制度旨在保护孤幼等弱势群体的财产安全,保障其财产继承权的有效实现。“所谓检校者,盖身亡男孤幼,官为检校财物,度所须,给之孤幼,责付亲戚可托者抚养,候年及格,官尽给遗此法也。”(1)中国社会科学院历史所宋辽金元史研究室点校:《清明集》,中华书局1987 年版,第228 页。具体操作中,大体可以分为孤幼检校和户绝检校:前者主要是指在父母双亡或父亲亡故母亲改嫁等情况下,由官府清查孤幼所应继承的财产并确定较为稳妥的保管方式,待其“出幼”之后返还;后者则是在父亲亡故且无男性继承人的情况下,为宗族支系(通常称为“房”)确定拟制继承者并对财产进行分配,由于“继子”大多尚未“出幼”,故参照孤幼检校对其财产进行保护。

长期以来,学术界关于检校制度的专门研究相对较少,通常是将该项制度放在古代继承制度的框架中考察。关于检校制度的性质,学术界长期存在“公法说”与“私法说”两种观点。前者认为检校为行政法律制度,是宋代利用官方力量进行慈善事业的尝试,并具有国家信托的雏形。(2)加藤繁:《论宋代检校库》,收入《中国经济史考证·第二卷》,吴杰译,台北华世出版社1981 年版,第681-684 页;李伟国:《略论宋代的检校库》,收入邓广铭编《宋史研究会论文集》,浙江人民出版社1987 年版,第224-229 页。后者则认为检校是较为典型的民事法律制度,体现主体意思自治原则,旨在保护平等主体财产权益(3)罗彤华: 《宋代的孤幼检校政策及其执行——兼论南宋的“女合得男之半”》,《中华文史论丛》2011 年第4 期,第341-386 页。。关于检校制度兴起于宋代的原因,相关研究大多将其归结于宋代经济高度发展带来的商业繁荣(4)陈景良:《两宋法制历史地位新论》,《史学月刊》1989 年第3 期,第42-47 页。。关于检校制度在宋之后的衰落,不少学者则将其归结为实践中愈演愈烈的腐败问题(5)王菱菱、王文书《论宋政府对遗孤财产的检校与放贷》,《中国经济史研究》2008 年第4 期,第63-72 页。。

关于古代制度的考察,应当以历史化的态度,准确呈现其适用范围和运行方式,尽力还原其发展演变的历史语境,从而得出基于史料的合理结论。本文将以《宋刑统》等宋代法典和《名公书判处清明集》(下文简称《清明集》)等宋代诉讼判词汇编为依据,明确检校制度的法律性质。同时结合唐宋以来中国土地制度、宗族制度的演变,分析检校制度兴衰的历史原因。

一、检校制度性质考辨

(一)检校制度的概念

现有文献中,“检校”一词至迟出现于北朝时期,初为非正式官名,隋唐沿袭之。根据学者夏丽梅(6)夏丽梅:《隋唐检校官制度初探》,《青海社会科学》2012 年第3 期,第54-157 页/第167 页。考证,隋及唐前期的检校官,属于有职事而无正式职务的官员。唐中期之后,检校官演变为“假借官资”,即无实权的官职级别。到了唐代后期,则逐步形成了包括三公、三师、尚书左右仆射等在内、共分十三级的检校官序列。

作为一项国家制度,检校形成并发展于宋代,且与隋唐检校有着不同的所指。早在建隆四年(公元963 年)颁行的《宋刑统》中,就专门规定“诸身丧户绝者,所有部曲客女奴婢店宅资时,并令亲亲依本服,不以出降转易货卖,将营丧事,及童营功德之外,余财并与女,户虽同,资时无别者,亦准此无女均入以次近亲,无亲戚者,官为检校”(7)窦仪等:《宋刑统》,中华书局1984 年版,第116 页。。关于检校的诏令,最早见于北宋太平兴国二年(公元977 年),针对父亲亡故继母改嫁的情形,宋太宗诏曰:“尝为人之继母而夫死改嫁者,不得占夫家财物,当尽付夫之子孙,子孙幼者,官司检校,候其成长,然后给之,违者以盗论。仍令有司,颁行天下。”(8)李焘:《续资治通鉴长编·卷八》,中华书局2004 年版,第334 页。北宋人吕陶《净德集》中对此诏令也有记载,文字稍有出入。南宋官员胡石璧曾在判词中引用敕令:“诸身亡有财产者男女孤幼,厢耆、邻人不申官抄籍者,杖八十。”可见检校制度男女孤幼通用的特质,同时有国家权力的介入(9)中国社会科学院历史所宋辽金元史研究室点校:《清明集》,中华书局1987 年版,第232 页。。

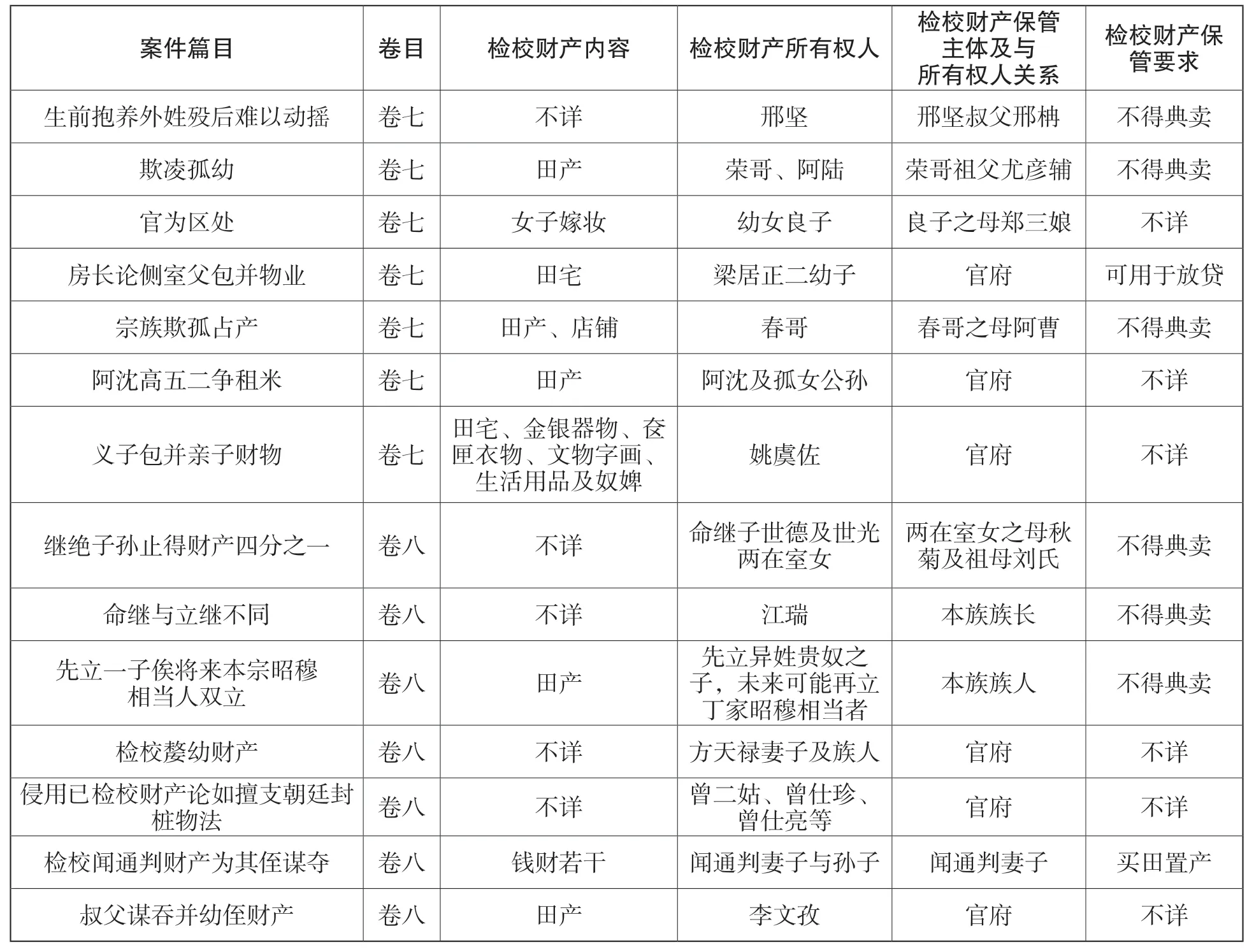

检校制度的实施,需要相应机构负责财产登记与保管。上述机构在首都开封称为检校库,根据宋人强至在同僚李中师去世后为其撰写的“行状”,李中师曾“管勾本府(开封府)检校库,宰相荐公文章,召试入等,充集贤校理。”(10)强至:《祠部集》卷34《李公讳中师行状》,台湾商务印书馆影印文渊阁四库全书。另据《续资治通鉴长编》中关于李中师的记载,上述事件发生于宋仁宗庆历八年(公元1048 年),可见开封府检校库设置时间不晚于庆历八年。地方层面,检校财物最初存放于军资库,宋哲宗元符二年(公元1099 年)颁布《元符户令》,规定“孤幼财产,官为检校,并寄常平库”(11)徐松:《宋会要辑稿·卷六》,中华书局1987 年版,第5480 页。,此后地方检校财物皆存放于常平库。南宋之后,无论是都城临安还是地方,检校财产均存放于常平库(12)刘云:《国家、法令与地方社会: 宋代财产检校制度研究》,《中国社会经济史研究》2019 年第2 期,第11-12 页。。综上所述可以基本确定,检校是兴盛于宋代的一项财产保护制度,官府在父亡子幼或户绝等情形下,对相关财产进行封存、核查、代管或指定管理。成书于南宋的《清明集》中,直接涉及检校制度的案例有14 篇(见表1):

表1《清明集》中检校案件大致情况

(二)检校案件的启动方式

笔者统计,在《清明集》中所载的14 件检校案例中,除“检校闻通判财产为其侄所谋夺”外,其余13 件均由当事人或利益关系人向官府提出诉讼,官府方才着手处理。如“房长论侧室父包并物业”一案,寡妇“郑氏固梁居正之侧室也,然一从居正之死,便知遣唤梁太行房长之事,既而见梁太之不足托,遂自求于官,首乞检校”(13)中国社会科学院历史所宋辽金元史研究室点校:《清明集》,中华书局1987 年版,第232 页。。“叔父谋吞并幼侄财产”一案,孤幼李文孜父母双亡,其叔父李细二十三不但未替李文孜向官府提出检校,反而“据其田业”,致使“兄嫂之丧,暴露不得葬,孤遗之侄,逃遁而无所归”,即使这样,官府也并未主动启动检校程序,直到当事人提出申诉。(14)同①。南宋官员、学者黄震在《黄氏日抄》中记载的“乐县尉绝户业助和粜榜”一案,即使死者身为县尉,县衙、州府两级也未主动启动检校程序,直到其族人向州府申诉(15)何忠礼编:《黄震全集·卷七》,浙江大学出版社2013 年版,第304 页。。

由此不难看出,至少在实践层面,检校制度是否启动及何时启动,更多情况下尊重当事人和利益关系人的意志,而非由以官府为代表的公权力直接启动,由此体现出检校制度较为明显的私法特质。持“检校公法论”的学者,往往拘泥于“诸身亡有财产者男女孤幼,厢耆、邻人不申官抄籍者,杖八十”的敕令,却忽视了上述敕令在执行过程中,依旧是按照“民不告官不究”的私法逻辑进行的,官府并未按照公法逻辑主动启动检校程序。甚至在援引上述敕令的“叔父谋吞并孤幼财产”案件的判词中,最终并无关于“不申官抄”行为处罚的内容,当事人也并未被“杖八十”,由此进一步印证了检校制度的私法性质,如中国台湾学者罗彤华所说:“检校法只是保全孤幼财产,确证其能得到抚养的最后一道防线,官府并未主动地将所有抚养孤幼的责任承揽过来,还是寄望亲族负起教养之责。”(16)罗彤华:《宋代的孤幼检校政策及其执行——兼论南宋的“女合得男之半”》,《中华文史论丛》2011 年第4 期,第369 页。

(三)检校案件中诉讼主体地位

讨论检校制度的性质,还应考察检校案件中相关诉讼主体的地位。《清明集》所载的如“房长论侧室包并物业”案,梁太作为梁家的房长,郑氏则为梁居正的妾室,地位显然不平等,然而官府判文却斥责梁太“乃譊譊然,力诋郑氏为居正之妾而非妻,且彼虽耻以妾自名,……果有悼往恤孤之心,而无谋私营利之计,则又何恶于检校哉?”判决梁太归还房产,郑氏收取租息用于抚养两个幼子,同时禁止郑氏父亲郑应瑞介入梁家事务(17)中国社会科学院历史所宋辽金元史研究室点校:《清明集》,中华书局1987 年版,第232 页。。在“欺凌孤幼”一案中,“(尤)彬与彦辅,兄弟也……彬为兄,瞽而无子孙,彦辅于其垂亡之时,胁以官司,强以其八岁之孙荣哥为之后。越一年,彬死,而彦辅又兴户绝检校之讼。于是彬之妻阿陆心怀不平,但拨田八亩……给付荣哥,归本生家抚养,乃与其女百三娘削发为尼,弃屋为寺”(18)同②,第229 页。。至少从形式上看,尤彦辅社会地位高于其兄尤彬和其嫂阿陆,否则很难“胁以官司”。但最终判决结果,尤彬的遗产一半给荣哥,不许典卖待其“出幼”,其余给阿陆养老,尤彦辅父子未占得半点便宜。

由此可见,在检校案件中,诉讼双方地位大体处于平等状态。当诉讼双方或多方当事人社会地位特别是政治地位不平等时,相对优势的地位并未成为官府在处理案件时的考量,也未在案件中为当事人带来实质性优势。

(四)检校案件的判决依据和执行方式

胡石壁曾在判词中写道:“法意、人情实同一体,徇人情而违法意不可也;守法意而拂人情,亦不可也。权衡于二者之间,使上不违于法意下不拂于人情,则通行而无弊矣。”(19)同②,第339 页。考察《清明集》及宋代笔记中的检校案件不难发现,其判决依据较为多元,常常援引皇帝敕令,如“叔父谋吞并幼侄财产”案件援引敕令“诸身死有财产者,男女孤幼、厢耆、邻人不申官抄籍者,杖八十”(20)同②,第285 页。。“侵用已检校财产论如擅支朝廷封桩钱物法”案件援引敕令“辄支用已检校财产者论如擅支朝廷封桩钱物法,徒二年”(21)同②,第280 页。。值得关注的是,检校案件在判决过程中常常会充分考虑到当事人的具体情况,做出合法亦合情的判决,个别时候甚至有“曲法”之嫌。如“欺凌孤幼”一案,按律令本应要求寡妇阿陆还俗并代管财产,但此时阿陆已年届八旬无所依靠,若强令其还俗可能加速其死亡,故准许其继续出家并支付其生活费用(22)同②,第229 页。。检校制度的灵活性还体现在财物处理上,按照律令,检校财物应登记或存放于检校库、常平库等官方机构,然而在《清明集》所载的14 件检校案例中,只有6件检校财产最终由于国家代管,其余8 件或由当事人自行管理,或由宗族族长代为管理,官府则规定“不得典卖”以保护财产安全。

(五)检校制度“国家信托说”考辨

关于前文所引学者加藤繁、李国伟等提出的检校制度“国家信托说”,笔者认为其对检校制度的历史意义有拔高之嫌,将检校在执行中的一些具体的、变通性的处理等同于制度本身。所谓国家信托,其前提是基于信任的财产托付行为,受托方为国家相关机构,然而至少《清明集》记载的检校案件,其财产保管主体和处理方式不拘一格,表1 中罗列的14 件检校案件中,真正由官府代管财产的为6 件,占比仅为42.9%。即使财产由官府代管,明言财产用于放贷的只有“房长论侧室父包并物业”一件,其余财产在暂无证据的情况下,不宜推定其被官府用于放贷活动。

持检校“国家信托说”的学者常援引北宋神宗熙宁四年(公元1071 年)翰林学士吴安持上书宋神宗:“本库检校孤幼财物,……乞以见寄金银见钱,依常平仓法贷人,令入抵当出息,以给孤幼。”(23)李焘:《续资治通鉴长编·卷八》,中华书局2004 年版,第65 页。以及元丰七年(公元1084 年),朝廷颁布诏令“孤幼财产,官为检校……赀蓄不满五百万者,召人户供质当举钱,岁取息二分,为抚养费”。(24)徐松:《宋会要辑稿·卷六》,中华书局1987 年版,第5480 页。然而结合历史背景不难发现,吴安持上书和《元丰令》颁布恰逢王安石变法,从后来吴安持的仕途走向来看,其政治主张明显倾向变法一派(25)《宋史》载“王安石参知政事,(吴)充子安持,其婿也,引嫌解谏职,为翰林学士。”吴安持在王安石变法期间任太子中允等职务,然而就在宋神宗去世、王安石变法终止的元丰八年(公元1085 年),吴安持被外放滑州。与之形成对比的是对王安石变法颇有微词的其父吴充,熙宁九年(1076 年)王安石第一次罢相,吴充“遂代为同中书门下平章事”。由此可见,至少在公开的政治立场上,吴安持更接近于其岳父王安石。(参见脱脱、阿鲁图纂:《宋史·卷三十二》,中华书局1977 年版,第228 页。)。王安石变法尽管后世评价甚高,但在当时直接目标是缓解北宋中期以来严重的财政危机,不可避免地带有为国聚财甚至敛财倾向。王安石本人对此并不讳言,在与保守派代表司马光的争论中,直言“尝以谓方今之所以穷空,不独费出之无节,又失所以生财之道故也。富其家者资其国,富其国者资之天下,欲富天下则资之天地。”(26)王安石:《王文公文集·卷一》,上海人民出版社1974 年版,第104 页。

综上可得出结论,至少在实践层面,检校制度是一项较为典型的民事财产法律制度,而非行政法律制度,亦与“国家信托”无关。关于何为民事法律关系,学术界有调整对象论、商品经济论、市民社会论等多种观点,然而究其根源,民法强调社会共存基础上的个体充分自由,意思自治是其理论基石,正如学者侯佳儒所说,民法是“个人意思自治的文化承诺”,是“个体行为自由的社会契约”,也是“维护个人意思自治、旨在实现个人意思自治的规范体系”(27)侯佳儒:《民法是什么——学说的考察与反思》,《中国政法大学学报》2014 年第2 期,第114 页。。考察检校制度,不难发现其较为充分地体现了民事主体的意思自治原则,在案件处理过程中注重维持主体间平等关系,采取灵活多样的方式维护当事人特别是孤幼利益。由此可以得出结论,检校尽管在操作过程中有官府介入,仍应被视为一项较为典型的民法制度,是宋代完善民事法律制度特别是产权制度的有益尝试。

二、检校制度兴于两宋缘由考

前文所述,北宋开国伊始,即在《宋刑统》中规定了检校制度实施的范围和方式,在此后100 余年中,多次通过敕令等方式,对上述制度进行了完善。现有文献显示,检校制度在宋代成型之后适用范围较为广泛。《清明集》全书收入的近200 件民事案件中,有14 件与检校制度直接相关,当事人既有官员也有平民,有家财万贯的地方富豪,也有遗产仅二百贯的清贫人家。北宋官员、文学家苏辙在《龙川略志》中记载的“陁罗户绝养子争财案”,当事人甚至是在广州经商的外国富商(28)苏辙:《龙川略志》,俞宗宪点校,中华书局1982 年版,第28-29 页。。

关于检校制度兴盛于宋代的原因,不少学者认为其缘于商品经济的发达和统治者“不抑兼并”的土地政策。学者陈景良曾指出,“检校作为制度在宋朝出现绝非偶然,它是宋代商业经济发展、私有制深化在法制中的必然反映。”(29)陈景良:《两宋法制历史地位新论》,《史学月刊》1989 年第3 期,第44 页。然而细作考察不难发现,上述观点似乎缺少充足的论据支撑,且有倒果为因之嫌。

(一)检校制度与土地私有制的确立

农耕文明时代,土地是最为重要的生产资料,表1 中明确交代财产内容的8 件检校案件中,6件主要财产为土地。土地制度的变迁,似乎可以成为解析检校制度兴起的一把钥匙。从北魏中期到唐代中后期,以均田制为代表的土地国有制,一直是官方土地制度。北魏孝文帝太和九年(公元485 年),摄政的冯太后以孝文帝名义下诏,规定男丁十五以上受田四十亩,妇人受田二十亩,只可耕种不可典卖,死后国家收回(30)李大师、李延寿:《北史·卷三》,中华书局1974 年版,第165-167 页。。在上述制度下,家中男丁亡故或出现户绝,土地将被国家收回,若有孤幼则须待其“出幼”之后重新分配土地,私人侵吞的制度空间有限。

唐代中期之后,随着人口增长、土地兼并等原因,均田制因政府掌握土地逐渐减少而难以为继。南宋学者王应麟《困学纪闻》记述,“均田制度似今世佃官田及绝户田出租税,非如三代井田也。魏齐周隋兵革不息,农民少而旷土多,故均田之制存。至唐承平日久,丁口滋众,官无闲田,不复给授,故田制为空文。”(31)王应麟:《困学纪闻》,上海古籍出版社2008 年版,第113 页。但即使是在“两税法”实行之后直到唐末,土地国有制至少在名义上并未被废止。

五代战乱,导致土地大量荒芜,北宋立国之后,统治者并未回到均田制的老路,而是通过承认土地私有的方式鼓励开荒。乾德四年(公元966 年),宋太祖下诏曰:“所在长吏,告谕百姓,有能广植桑枣、开垦荒田者,并只纳旧租,永不通检。”至道元年(公元995 年),宋太宗下诏曰:“应诸道州府监管旷土,许民请细,便为永业,仍免三年租调,三年外输税十之三。”同年下诏曰:“如将来增添荒土,所纳课税,并依原额,更不增加。”(32)李焘:《续资治通鉴长编·卷八》,中华书局2004 年版,第328 页。

实际操作中,北宋官方实行官田与私田分开管理的制度,“官田,官之田也,耕者犹官家之佃户;民田,民自有之田也,各为一册而征之。”(33)顾炎武:《日知录》,陈垣校注,安徽大学出版社2018 年版,第278 页。同时将私田分为五个等级加以管理,五等户通称为主户,即有土地的民户,其等级划分则按照财产特别是土地多少进行划分,第一、第二等基本为大地主,第三、第四等则为中小地主,第五等多为自耕农或贫农。经过数十年发展,基本形成了包括官户、形势户和民户地主土地所有制以及自耕农、半自耕农的小土地所有制在内的较为完备的土地私有制度。(34)郦家驹:《宋代土地制度史》,中国社会科学出版社2015 年版,第56 页。

由此可见,宋代之后土地私有制的确立,使针对孤幼、户绝财产特别是土地的侵吞,有了现实的可能。特别是当宗族支系即“房”出现户绝情形时,其财产极易成为其他支系侵吞的对象,寻求来自官方的保护,成为孤幼、户绝嗣子的选择之一。

(二)检校制度与宗族转型

两宋时期,是我国古代宗族制度转型的重要时期。日本学者内藤湖南早在发表于1910 年的《概括的唐宋时代观》中就曾指出,从唐到宋,中国在政治体制、社会结构、伦理观念等方面,均发生了前所未有的变化,宋之前是门阀社会,宋之后是宗族时代。具体而言,从唐末开始,以世家大族为代表的身份性贵族退出历史舞台,以科举入仕的非身份性知识分子逐步掌握权力。门阀制度趋于瓦解,以“敬宗收族”为特征的新宗族逐步形成,并成为社会基层组织的主要形式,其社会控制能力在明清趋于鼎盛,影响甚至延续到当代(35)[日]内藤湖南:《东洋文化史研究》, 林晓光译,复旦大学出版社2016 年版,第103-110 页。。由于门阀、贵族身份认同已不复存在,宋以后的宗族组织化程度明显加强,更倾向于通过公共财产、家法族规等外在载体维系宗族认同,正如日本学者井上彻所概括,“宋以后的中国社会,……宗族的特征是,在宗法之下聚集族人,拥有族田、祠堂等共有财产,并编辑族谱。”(36)[日]井上彻:《宗族的形成和构造》,刘德仁译,《西南民族学院学报》1990 年第3 期,第94 页。

宗族制度的转型并非一蹴而就,不仅经历了复杂的历史过程,而且随着重大历史事件和经济政治格局演变而逐步实现。日本学者远藤隆俊以北宋名臣范仲淹所在的苏州范氏宗族为个案,呈现了两宋宗族制度历经上百年逐步成型的过程,其最为突出的表现,是宗族分支即“房”作为固定的组织形式逐步形成,并成为宗族得以维系的重要力量。此外,作为宗族成员行为规范的范氏族规,在从北宋皇祐二年(公元1050 年)到南宋庆元二年(公元1196 年)的近一个半世纪中,至少经历了三次大的修订,宗族共同财产“义庄”也历经战乱多次重置,方才形成了被后世尊为宗族典范的“范氏十六房”(37)[日]远藤隆俊:《宋代士大夫家族的秩序与构造——范氏十六房的形成》,许世雄译,北京师范大学学报2017年第1 期,第115-126 页。。类似情形并非范氏一家,作为“浙东第一家”的浦江郑氏宗族,北宋时已是江南望族,但终宋一朝并无成文族规,直到元代至元四年(公元1267 年)才初次制定成文家规且内容较为简略,“正大严肃,总持大纲而已。”(38)朱勇:《中国法律的艰辛历程》,黑龙江人民出版社2002 年版,第69 页。

考察检校的历史不难发现,其广泛适用的时期,恰恰是两宋时期宗族制度正在转型、尚未完成之时。这一时期,一方面宗族组织愈发成型,另一方面内部规则特别是财产纠纷处理机制尚未完善,导致孤幼、户绝财产(主要是土地)容易成为宗族其他成员侵吞的对象。在此情形下,孤幼、嗣子等弱势群体往往需要借助公权力实现维权诉求,官方也倾向于通过规制上述现象维护基层稳定,由此不难解释宋代律令关于丧父孤幼、户绝嗣子等弱势群体财产的保护,几乎到了不厌其烦的程度。早在宋太祖建隆年间,朝廷就曾颁行诏令,被后世史家称为《建隆户绝资产令》。到了宋仁宗天圣年间,朝廷再次颁行诏令,对《建隆户绝资产令》规定不详的无在室女而有出嫁女、无直系亲属但有家仆、有合法遗嘱等情形进行了规定,几乎涵盖了户绝财产纠纷的各种情形(39)徐松:《宋会要辑稿·卷十五》,中华书局1997 年版,第265 页。。

有趣的是,检校在实际操作过程中,常常构成对宋代政府“不抑兼并”土地政策的反制。从常理不难推知,对孤幼及户绝财产的侵吞主要来自族人,长此以往势必带来宗族内部土地的集中,进而在宗族内形成土地兼并。从《清明集》等文献中记载的检校案例中,可以明显地看出利益均沾的裁决思路。如在“继绝子孙止得财产四分之一”案中,田县丞及其养子世光亡故后,财产被均分为8 份,由与之有直系血缘及姻亲关系的8 人平分。如此处理可以防止宗族内一房或几房势力做大,维系了宗族内部不同支系之间的大致平衡。

三、宋代之后检校制度衰落缘由考

值得关注的是,至迟在元代建立之后,检校制度淡出历史舞台。《大元通制条格》规定“若抛下男女十岁以下者,付亲属可托者抚养,度其所须季给。……如已娶或年十五以上,尽数给还”(40)完颜纳丹等:《大元通制条格》,郭伟成点校,法律出版社2000 年版,第28-29 页。,但现存文献中鲜见案例记载。明清之后,检校制度趋于消亡,不仅在《大明律》《大清律例》中未见相关规定,在同时期的《莆阳谳牍》《盟水斋存牍》《折狱新语》等判词汇编中亦无记述,甚至连“检校”二字都趋于绝迹。

不少学者认为,检校制度的衰落缘于该制度在执行中出现腐败。的确,到北宋后期特别是南宋,上述现象愈发严重。南宋乾道元年(公元1165 年),宋孝宗敕曰:“州县检校孤幼财产,官司侵用,暨至年及,往往占吝,多不给还。仰州县日下依条给付,仍令提刑司常切觉察,如有违戾,按劾以闻。三年十一月二日、六年十一月六日、九年十一月九日南郊赦文并同此制。”(41)徐松:《宋会要辑稿》(第八册),中华书局1987 年版,第7064 页。宋孝宗在九年内四次颁发内容相同的敕令,可见检校领域腐败现象已绝非个别。近百年后的景定元年(公元1260 年),宋理宗敕曰:“州县检校孤幼财产,往往便行侵用,洎至年及陈乞,多称前官用过,不即给还。自今如尚违戾,以吏业估偿,官论以违制,不以去官、赦、降原减。”(42)徐松:《宋会要辑稿》(第九册),中华书局1987 年版,第8231 页。上述敕令细化了对官员侵吞检校财产的处分,特别规定即使离任或被免职也不能赦免,似乎从一个侧面表明当时侵吞检校财产现象的严重。

然而笔者认为,检校制度在操作层面的腐败固然加速了其没落,却并非消亡主因,其之所以淡出历史舞台,是因为随着宗族制度的进一步完善,出现了相应的“替代性机制”。具体而言,宗族基层事务裁决权的加强,使相关财产纠纷更容易在宗族内部得以解决,无须诉诸官府;立嗣规则的松动,使当事人可以通过生前选定嗣子的方式,规避族人侵吞财产的可能性;宗族内部慈善制度的发展,不仅较好地解决了孤幼的生计问题,也给户绝者提供了充产入祠以获得族人祭祀的选择,规避了立嗣带来的纠纷。上述原因,共同导致了检校制度因失去用武之地而退出历史舞台。

(一)宗族“乡约化”强化基层事务裁决权

至少从南宋中期开始,宗族在地方的势力不断强化,开始越来越多地介入基层事务,这一过程,被学者常建华概括为“宗族乡约化”。在常建华看来,这一时期的士大夫阶层在“修身、齐家”与“治国、平天下”的祖训之间增加了“化乡”,自觉不自觉地扮演起国家治理与基层教化之间的纽带作用。(43)常建华:《明代徽州的宗族乡约化》,《中国史研究》2003 年第3 期,第75-87 页。“化乡”的重要方式是裁判基层特别是宗族内部民事纠纷,如南宋时期吉州王希淮宗族,“长者性笃厚,每一言一行,乡人取以为法,族内有争,率有直焉,得一言无不悦服者。”(44)王炎午:《吾汶稿》,上海商务印书馆1936 年版,第88 页。至迟在明代前期,宗族内部调处几乎成为处理民事纠纷的必经程序,擅自告官会遭遇诸多有形无形的限制(45)刘广安:《论明清的家法族规》,《中国法学》1988 年第1 期,第103-111 页。。

宗族处理基层事务中的权威,还源自家法族规的“准法律化”。为强化家法族规的权威性和强制力,不少宗族往往选择将其送请官府“仰叩王章”,明清时期上述现象愈发普遍。如在始撰于明代、成型于清中期的安徽桐城《祝氏宗谱》卷一《家规》中,就明确记载“爱开条例,呈请家规,仰叩王章,俯临弹压。户众见闻,莫起非分之念,傅人心归正,永为尧舜之民,庶家政肃清,聊助循良之治。”官府随即批示道:“祝姓户族人等知悉,尔等务须入孝出弟、崇俭伤华、秀读朴耕。安分守业,听从户尊长等,开列规条,共相遵守。如有不遵约束者,许该户长据实指名赴县具察,以凭惩治,各宜凛遵毋违。”(46)祝柏友编:《祝氏宗谱》,安徽古籍出版社1986 年影印本,第43 页。多数时候,官府也倾向于利用宗族力量化解基层纠纷,而非直接介入,如明嘉靖时《休宁邑前刘氏族谱》载“族人或有不肖,变易祭规,盗卖田地,集众具告府县俯鉴微情,(府县)赐扶家法。”(47)刘尧锡编:《休宁邑前刘氏族谱》,安徽古籍出版社1990 年影印本,第69 页。

(二)立嗣规则松动与嗣子选择范围扩大

在检校特别是户绝检校中,其争议核心问题通常是立嗣。按照礼法和律令,立嗣有严格的限制,应当选择“同宗昭穆相当为子孙”(48)窦仪等编:《宋刑统》,中华书局1984 年版,第116 页。。然而至迟从元代开始,上述规则在执行中已逐渐松动,异姓立嗣逐渐普遍,元世祖至元二十九年(公元1292年),福建廉访分司上呈的牒文中就指出“南方士民为无孕嗣,多养他子以为义男,目即螟蛉。姓氏异同,昭穆当否,一切不论,人专私意。”(49)佚名纂:《元典章》,陈高华等点校,天津古籍出版社2011 年版,第886 页。据学者刘晓考证,元代中期开始,国家律令层面已取消禁养异姓子嗣的限制,而且在元代各类文献中,异姓立嗣屡见不鲜,有的异姓养子或许无嗣子之名,却享有嗣子之实(50)刘晓:《元代收养制度研究》,《中国史研究》2000 年第3 期,第113-124 页。。明代以后,原先“立继”和“命继”的区分被突破,代之以“应继”和“爱继”的区分。“应继”是指在宗族“五服”之内选择昭穆相当者为嗣子,“爱继”则指当事人可以相对自由地选择同宗甚至是异姓嗣子。在实际操作中,打破“应继”限制而直接选择“爱继”者不在少数,官方名义上禁止却很少采取强制措施。根据学者栾成显对明清两代徽州《腴川程氏宗谱》进行的统计,异姓承继与同姓承继数量基本相当,甚至略占优势(51)栾成显:《明清徽州宗族的异姓承继》,《历史研究》2005 年第3 期,第85-96 页。。上述现象至少表明在当时,立嗣者在选择嗣子的问题上已经拥有了较大的自主权,可以通过生前选择嗣子的方式,有意规避族人对财产的觊觎。学者史志强对清代中前期立嗣案件的抽样统计显示,其中异姓承嗣比例高达37.1%,高过叔侄、五服和族亲各自的承嗣比例(52)史志强:《伏惟尚飨:清代中期立嗣继承研究》,《中国社会历史评论》第12 卷,天津古籍出版社2011 年版,第88 页。。同样证明了立嗣者在选择嗣子过程中,总体倾向于选择异姓嗣子,防止族人借立嗣之名而行染指财产之实。

(三)宗族内部慈善制度的完善

元代以后,随着宗族制度的逐步完善,义庄、义田等作为族产的主要形式逐步确定,宗族内部慈善得以发展。如在元代,浙江诸暨方氏一族“尝割田千亩,山若地有差,取岁入赡其族之贫及鳏寡孤独者。”江阴人陆垕创立的义庄,“农隙则聚里中子弟设塾而教之”。慈溪人童金“即先庐侧筑室百余播为义塾,割腴田四顷延名师以淑来学”。江山祝氏一族,甚至“散赢金置义庄以赈乡族之贫者,权寄孤幼家财地契,待出幼而与之。”(53)嵇曾筠等:《浙江通志·卷一八八》,台湾商务印书馆影印文渊阁四库全书。由此可见至迟在元代,宗族内部不仅可以通过义庄、义田等共同财产供给孤幼群体生计和基础教育,还可以为其提供必要的财产代管,以防族人侵吞。上述做法至少就效果而言,可以视为是将原先依赖官府的孤幼检校制度宗族化的尝试。

户绝立嗣的重要目的,是通过“拟制”后代的方式获得祭祀。宗族内部慈善制度的发展,为无嗣户绝者提供了另一个选择,通过充产入祠即将财产捐为宗族共同财产的方式,换得族人承担世代祭祀之责。在多数情况下,上述过程是以无嗣之人生前订立遗嘱的方式完成的。明代《盟水斋存牍》中记述有“挟私讼屋谢文华”一案,谢建宸无嗣而亡,遗嘱要求本“房”土地充为“义田”,其余财产归入大宗祠,同辈叔伯四房及其后代轮流祭祀,其侄谢文华觊觎户绝财产被官府驳回(54)颜俊彦:《盟水斋存牍》,中国政法大学出版社2001 年版,第344 页。。在各“房”力量大致对等的情况下,相较于因立嗣而发生冲突,充产入祠的做法总体而言更容易为宗族内成员所接受。

结 语

作为中国古代一项重要的财产保护制度,检校制度通过对诉讼主体意思自治的尊重和平等地位的维护,彰显了其保护公民财产的民事法律制度属性。检校制度兴起于宋代,缘于当时土地私有制度的确立和宗族制度的转型,其在元代之后趋于衰落,主要是由于随着宗族制的成熟,相应的“替代性机制”逐步完善。

回顾检校制度形成与变迁的历史,我们不难发现,其关注点在民事法律关系的调整,立足点则是传统家庭关系及伦理的维护。对当下弱势群体特别是未成年弱势群体的保护,至少有两方面启示:其一,在处理未成年弱势群体保护等问题过程中,应当在法律、制度的框架内尊重当事人意思自治权利,更好地调动非官方主体的力量,优先考虑在私法的框架之内解决问题,从而逐步改变政府大包大揽、民间力量作用发挥不充分的现状,积极转变政府职能,在发挥多元主体积极性的过程中,全面推进相关领域治理体系和治理能力现代化。其二,在处理未成年弱势群体保护等问题过程中,应当充分发挥家族伦理的积极作用,实现法与情的统一。进入现代社会以来,尽管传统的宗族制度已趋于解体,然而其观念却流传至今,并成为中国人家国情怀的重要组成部分,应当在传承其精华的同时,不断赋予其全新的时代内涵,并将其上升到“四个自信”中文化自信的高度。